この記事は約 16 分で読めます。

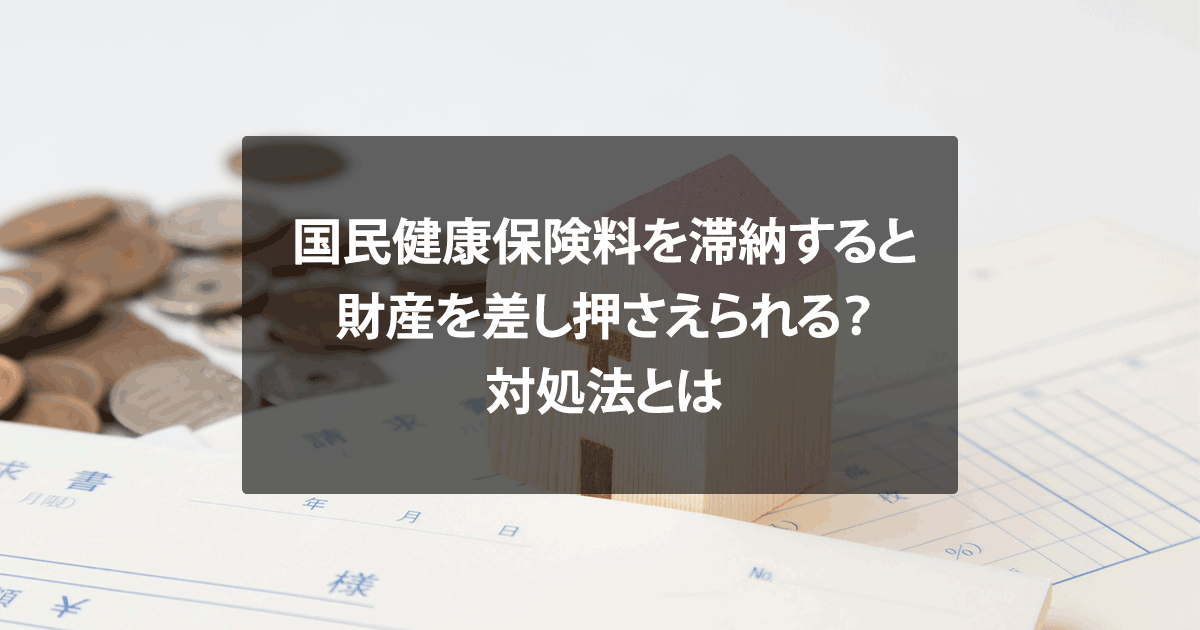

国民健康保険料を滞納すると、財産が差し押さえられるという深刻なリスクがあります。この問題は多くの人たちに影響を及ぼすものであり、適切な対処方法を知ることが重要です。

今回の記事では、国民健康保険料を滞納するとどのような問題が発生し、どのように対処すべきかを詳しく解説します。特に、延滞金や督促状、保険証の返却、財産差押えの具体的な影響について触れます。

さらに、滞納を回避するための対策や、滞納が発生した場合の具体的な対処方法についても見ていきましょう。国民健康保険料の滞納によるリスクを理解し、早期に対処するための参考にしてください。

- 国民健康保険料を滞納すると財産差押えのリスクがある

- 国民健康保険料を滞納すると何が起きるのか

- 国民健康保険料滞納の時効は2年だが成立は難しい

- 国民健康保険料滞納による財産差押えの影響とは

- 国民健康保険料を滞納しているときに何をすべきか

目次 ▼

1章 国民健康保険料を滞納すると財産を差し押さえられるおそれがある

国民健康保険料を滞納すると、財産を差し押さえられるリスクがあります。滞納が続くと、市区町村は滞納者に対して積極的に、督促や催告書を送付するでしょう。

これに応じない場合、最終的に預貯金や給与、不動産、自動車などが差し押さえの対象となります。国民健康保険料の滞納による差し押さえは、裁判所の手続を必要としません。

自治体が直接差押えを行うため、突然に実行される場合があります。差し押さえが実行されると、銀行口座が凍結され、預金の引き出しや振込ができなくなるでしょう。

また、給与が差し押さえられた場合、手取り額が大幅に減少し、生活に重大な影響を及ぼします。滞納が長期化するほど、差し押さえのリスクは高まるので、早急な対応が必要です。

自治体に対して分割払いの相談や、減免・免除制度の利用を検討するのが賢明です。専門家に相談すれば、最適な対処方法を見つけられます。

2章 国民健康保険料を滞納すると起きること

国民健康保険料を滞納すると、主に次のようなことが起きるでしょう。

- 延滞金がかかる

- 督促状が送られてくる

- 健康保険証の返却を求められる

- 被保険者資格証明書を交付される

- 保険給付を受けられなくなる

- 財産を差し押さえられる

個別に内容を、詳しく見ていきましょう。

2-1 延滞金がかかる

国民健康保険料を滞納すると、延滞金が発生します。国民健康保険料の延滞金の利率は、納期限の翌日から3か月を経過するまでは年7.3%、その後は年14.6%です。

ただし、当面の間は租税特別措置法にもとづき、以下の特例措置が設けられています。(令和6年1月1日から令和6年12月31日まで)

- 納期限の翌日から3か月間: 年2.4%(延滞金特例基準割合に1%を加算した割合)

- 納期限後3か月以後 :年8.7%(延滞金特例基準割合に7.3%を加算した割合)

延滞金特例基準割合とは、租税特別措置法第93条第2項の規定において告示された割合で、年度により変更となる場合があります。

2-2 督促状が送られてくる

国民健康保険料を滞納すると、まず市区町村から督促状が送られてきます。この督促状は、滞納者に速やかに支払いを促すための正式な通知です。督促状には、未払い額や支払期限、支払い方法などが詳細に記載されています。

指定された期限までに支払いが行われない場合、延滞金が追加で発生します。督促状を無視すると、さらに強制徴収の手続が進められ、最終的には財産差押えに至る可能性があります。

滞納状態を放置せず、早急に市区町村に連絡し、支払い方法や分割納付について相談しましょう。

なお、国民健康保険料の督促状を無視するとどうなるのかや、支払えない時の対処法について、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ、参考にご覧ください。

2-3 健康保険証の返却を求められる

滞納が続くと、健康保険証の返却を求められる場合があります。返却後は、短期被保険者証が交付され、これは通常よりも短期間(1〜3か月)のみ有効です。短期被保険者証は、滞納者に対する警告の意味も含まれており、継続的な支払いを促すための措置です。

短期被保険者証が交付されると、再度の滞納が続けば、さらに厳しい措置が取られる可能性があります。この状態が改善されないと、被保険者資格証明書の交付へと進み、医療費が全額自己負担となります。

2-4 被保険者資格証明書を交付される

滞納がさらに続くと、短期被保険者証は回収され、被保険者資格証明書が交付されます。医療機関での医療費は全額自己負担となり、保険の適用は受けられません。

この証明書を持っている場合の医療費は、全額を自己負担分で支払った後、自治体に差額の請求を行うことで払い戻しを受ける手続が必要です。しかし、この手続は時間がかかる場合が多く、立て替え払いが困難な場合は実質的に医療を受けるのが難しくなります。

被保険者資格証明書の交付は、滞納が1年以上続いた場合に行われる措置であり、最終的には財産の差押えなどの強制措置につながるケースもあります。

2-5 保険給付を受けられなくなる

被保険者資格証明書が交付されると、保険給付を受けられなくなります。たとえば、出産一時金や傷病手当金などの各種給付の停止です。保険給付が停止されれば、医療費の負担が大きくなり、経済的な負担が増加しかねません。

滞納状態が続けば続くほど、健康保険の恩恵を受けるのが難しくなり、健康管理にも支障が生じます。自治体による対応も厳格になり、最終的には財産の差押えが行われる可能性が高まるでしょう。

2-6 財産を差し押さえられる

国民健康保険料の滞納が続くと、最終的には財産の差押えが行われる場合があります。差押え対象となるのは、預貯金や給与、不動産、自動車などです。

自治体は、裁判所の手続を経ずに差押えを執行する権限を持っているため、突然の差押えが実行される場合があります。預貯金が差し押さえられると、銀行口座が凍結され、生活費の確保が困難になるかもしれません。

また、不動産や自動車が差し押さえられると、競売にかけられ、強制的に売却されるケースもあります。財産の差押えは、滞納者にとって深刻な経済的影響を及ぼすため、早急な対応が必要です。

なお、国民健康保険料とは別に、国民年金保険料を払えないとどうなるのかや免除・猶予などの対処法について、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ、参考にご覧ください。

3章 国民健康保険料滞納の時効は2年

国民健康保険料の「徴収権」は、納期限の翌日から起算して2年間で時効消滅が完成します(国民健康保険法第110条第1項)。ただし、貸付や利用料金の「請求権」と異なり、税金や国民健康保険料などの国や自治体の「徴収権」は、時効援用が不要です。

また徴収される側(国民および市町村民)は、その利益を放棄することもできません。すなわち、徴収権は、定められた期間が経過すると「絶対的に消滅」します。2年以上経過した保険料については、自治体が徴収できなくなるのです。

とはいえ、多くの場合に以下の理由で、時効が更新(リセット)されるため、2年を超えても保険料を徴収される可能性が高いです。

- 督促書等の送付

- 差押え

- 仮差押え

- 民事訴訟の提起

- 行政処分の発付

時効が更新されると、時効期間は更新した日から起算して新たに2年間となります。また、自治体が不納欠損処分を行った場合も、時効が中断されます。不納欠損処分とは、徴収が困難になった保険料債権を消滅させる処分です。

なお、国民健康保険料の未納に対する対応は、近年ますます厳格化し、自治体は保険料の「収納率」を上げるために、未納者に対する督促を強化しています。

つまり、保険料の納付が延滞すれば、自治体は告知や督促の時効更新手続をとり続けるので、現実問題としては、国民健康保険料の消滅時効の成立は、滅多にないと考えてよいでしょう。

なお、国民健康保険税の場合は、消滅時効は5年です。こちらも国民健康保険料と同様に、滞納者には督促が繰り返されるので、時効が成立する可能性は極めて低いといえるでしょう。

4章 国民健康保険料滞納による財産差押えの影響

国民健康保険料滞納による財産差押えによる主な影響としては、次の4つが挙げられます。

- 預貯金や車などの資産を没収される

- 勤務先に国民健康保険料滞納がバレてしまう

- 不動産や自動車・バイクが競売にかけられる

- 保険を解約させられてしまう

それぞれの内容を、詳しく見ていきましょう。

4-1 預貯金の口座を凍結されて没収される

国民健康保険料を滞納する、と、預貯金が差し押さえられる場合があります。預貯金の口座が凍結され、没収されるのです。そうやって徴収された額は、滞納分に充填されるので、もう戻ってきません

それによって、生活費の確保や資産の維持が難しくなり、経済的な負担がさらに増します。資産の没収は、滞納者にとって深刻な影響を及ぼし、迅速な対応が必要です。

4-2 勤務先に国民健康保険料滞納がバレてしまう

国民健康保険料の滞納が原因で差し押さえが行われると、その情報が勤務先に伝わる可能性があります。特に、給与が差し押さえられる場合、勤務先の経理部門に対して差押命令が送付されるため、滞納が明らかになるでしょう。

給与差し押さえによって、毎月の手取り額が大幅に減少し、生活に影響を与えます。また、勤務先に滞納が知られると、信用や職場での評価に悪影響を及ぼす可能性もあります。

給与差し押さえは、滞納者にとって精神的なストレスも大きく、早期に対処することが重要です。

4-3 不動産や自動車・バイクが競売にかけられる

国民健康保険料の滞納が続くと、不動産や自動車、バイクなどの動産が差し押さえられ、競売にかけられる場合があります。差し押さえられた資産は、競売によって第三者に売却され、滞納分の回収に充てられるのです。

特に不動産の場合、差押登記が行われると、売却や抵当権設定などの処分が一切できなくなります。競売が進むと、自宅を失い、新たな住居を探さなければならない状況に陥る場合もあるでしょう。生活基盤が大きく揺らぎ、経済的・精神的な負担が増します。

4-4 保険を解約させられてしまう

国民健康保険料の滞納によって、生命保険などの解約返戻金のある保険を解約させられてしまう可能性があります。法的には、「債権者が債務者の生命保険などの解約返戻金を、債権額の範囲内で取得するために契約解除を行使できる」のです。

本来、生命保険などの契約解除は、あくまで本人の意思表示によるものであり、民法に債権者が契約解除できるという規定があるわけではありません。しかし、それを認める最高裁の判例(平成11年9月9日)があります。

したがって、差押えの一環として、生命保険などを解約させられる可能性は否めません。

なお、差押えを解除する手続とはどういうものか、その方法や期限について、以下の記事でくわしく解説しています。ぜひ、参考にご覧ください。

5章 国民健康保険料を滞納しているときにすべきこと

国民健康保険料を滞納しているときにすべきこととしては、主に次の5つが挙げられます。

- 自治体に分割払いや期日延長を交渉する

- 減免・免除制度を活用する

- 確定申告を正しく行えているか確認する

- 家族の健康保険の扶養に入る

- ほかに借金があれば債務整理について司法書士・弁護士に相談する

ひとつずつ見ていきましょう。

5-1 自治体に分割払いや期日延長を交渉する

国民健康保険料を滞納している場合、まずは自治体に分割払いや支払期日の延長を交渉する姿勢が重要です。自治体は納付困難な状況に応じて、分割払いや納付猶予を認める場合があります。

特に、一括での支払いが難しい場合、分割払いを申請すれば、月々の負担を軽減できるでしょう。申請には収入状況や家計の詳細を提示する必要があるため、事前に準備しておくとスムーズです。

自治体の窓口担当者に早めに相談し、適切な支払いプランを立てるのが滞納解消の第一歩です。自治体によって対応が異なるため、具体的な手続方法や必要書類については、各市区町村の窓口で確認してください。

5-2 減免・免除制度を活用する

経済的に厳しい状況にある場合、国民健康保険料の減免・免除制度を活用する方法が考えられます。この制度は、所得が一定基準以下の場合や、災害など特別な事情がある場合に適用されるものです。

減免・免除の申請には、収入証明書や生活状況を示す書類が必要となるため、自治体に相談しながら準備を進めましょう。減免が認められると、保険料の一部または全額が免除され、経済的負担が軽減されます。

制度の詳細や申請方法は自治体によって異なるため、事前に情報を収集し、正確な手続を行うのが大切です。

5-3 確定申告を正しく行えているか確認する

自営業者の場合、確定申告を正しく行うことが国民健康保険料の適正化に直結します。確定申告で所得を正確に申告しないと、必要以上に国民健康保険料を請求されるリスクがあります。

特に、経費の計上漏れや所得の過少申告などがあると、実際の所得より高い額が申告され、保険料が高くなるでしょう。これを防ぐために、確定申告の際にはすべての収入と経費を正確に記録し、適切な申告を行うのが重要です。

もし申告内容に誤りがある場合は、修正申告を行うことで適正な保険料に修正されます。税理士や専門家に相談すれば、正確な確定申告を行うためのアドバイスを受けられます。

5-4 家族の健康保険の扶養に入る

もし自分で保険料を支払うのが難しく、減免措置も受けられない場合、家族の扶養に入るのもひとつの解決策です。

扶養に入れば、国民健康保険料を支払う必要がなくなります。同一世帯であれば、親や兄弟、祖父母、叔母、甥、姪などの3親等以内の家族を扶養に含められます。

同一世帯とは「家計を一にする世帯」を意味するもので、同居している必要はありません。そのため、家族と別居の一人暮らしでも扶養に入れます。

扶養に入るための条件として、自身の年収が130万円未満であり、かつ扶養者の年収の1/2未満でなければなりません。また、同一世帯でない場合、扶養者からの援助金が自分の年収を上回っていることが条件となります。

なお、家族の扶養に入ったとしても、未納分の国民保険料が免除されるわけではありませんので、しかるべき対応が必要です。

5-5 ほかに借金があれば債務整理について司法書士・弁護士に相談する

国民健康保険料の滞納は、債務整理では直接解決できませんが免責もされないので(非免責債権)、ほかに借金がある場合は債務整理の検討が有効です。

ほかの返済に対しての取り立てをストップし、減額や免責の可能性をつくり、免責されようがない国民健康保険の支払いを優先するという考え方です。

債務整理の主な種類は、任意整理、個人再生、自己破産の3つです。それぞれにメリットとデメリットがあります。司法書士や弁護士に相談すれば、自分に適した債務整理の方法を見つけられます。

債務整理の主な種類ごとの特徴やメリット、デメリットについては、以下の表にわかりやすくまとめてあります。

| 債務整理の種類 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |

| 特徴 | 裁判所を通さずに、債権者と直接交渉して借金の減額や返済計画の見直しを行う方法 | 裁判所に申立てを行い、借金の減額と返済計画の認可を得る方法 | 裁判所に申立てを行い、全ての借金を免除してもらう方法 |

| メリット | ・手続が比較的簡単で費用が安い ・裁判所への申立て記録が残らない ・家族や勤務先に知られない | ・借金を大幅に減額できる ・住宅ローンや車ローンなどの財産を守れる ・将来、再び借金問題に陥る可能性が低い | ・借金が全て免除される ・新しい生活をスタートできる |

| デメリット | ・減額できる金額は債権者との交渉次第 ・将来、再び借金問題に陥る可能性がある | ・裁判所への申立て記録が残る | ・裁判所への申立て記録が残る ・官報に永久に掲載される ・一定期間、クレジットカードやローンを利用できない ・一定期間、就業制限を受ける |

| 適したケース | ・債務額が大きくなく、将来的に返済できる見込みがある場合 ・任意整理の詳細・解決事例はコチラ ↓ 借金をなくせる任意整理とは?メリット・デメリットや向いている人 任意整理の経験談・解決事例 | ・一定収入はあるが債務額が大きく、任意整理では難しい場合 ・個人再生の詳細・解決事例はコチラ ↓ 小規模個人再生とは|給与所得者再生との違いやメリット・デメリット 個人再生の経験談・解決事例 | ・債務額が非常に大きく、他の方法では返済が難しい場合 ・自己破産の詳細・解決事例はコチラ ↓ 自己破産とは?メリット・デメリットや手続きの流れを徹底解説 自己破産の経験談・解決事例 |

債務整理の種類と生活への影響に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ、そちらも参考にご覧ください。

以下の返済シミュレーションツール【バーチャル債務整理】を使えば、借金問題の解決のために債務整理を行った場合に、借金がどれくらい減るのかの目安がわかります。

返済シミュレーションツール【バーチャル債務整理 】|大阪債務整理・自己破産相談センター

さまざまな借金問題を抱えて自力返済が難しくなり、お困りのみなさんは、新たに借入をせずに解決する方法を検討しましょう。ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。当司法書士法人では借金問題に関する個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。

お気軽にお問い合わせください!

借金返済のご相談はグリーンへ

まとめ

国民健康保険料を滞納すると、延滞金の発生や督促状の送付、健康保険証の返却要求、そして最終的には財産の差押えといった深刻な問題が発生します。延滞金は滞納期間に応じて加算され、督促状を無視すると差押えが行われるリスクが高まるでしょう。

また、健康保険証が無効となり、医療機関での受診が困難になる可能性もあります。さらに、差押えは預貯金や車、不動産などに及び、生活に重大な影響を与えます。これらの問題を回避するためには、自治体に分割払いや期日延長を交渉するのが第一歩です。

経済的に厳しい場合は減免・免除制度を活用し、負担を軽減することが重要です。また、自営業者は確定申告を正確に行い、適正な保険料の支払いが求められます。家族の健康保険の扶養に入ることで、国民健康保険料の負担を軽減することもひとつの手段です。

ほかに借金がある場合は、司法書士や弁護士に相談し、債務整理を行えば返済負担を軽減し、保険料の支払いに充てられます。これらの対策を講じれば、滞納によるリスクを最小限に抑え、安定した生活を維持できるでしょう。

さまざまな借金問題を抱えて自力返済が難しくなり、お困りのみなさんは、新たに借入をせずに解決する方法を検討しましょう。ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。当司法書士法人では借金問題に関する個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。

お気軽にお問い合わせください!

借金返済のご相談はグリーンへ

借金返済に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。

アクセス数が多いキーワード:債務整理 クレジットカード

借金返済の無料相談ならグリーンへ

お気軽にお問い合わせください!