この記事は約 10 分で読めます。

- 自分が連帯保証人になっていないか調べる方法がある

- 信用情報機関への開示請求方法

- 相続時に親が連帯保証人かどうか調べる方法について

- 連帯保証人の地位を相続したくない場合は相続放棄ができる

自分が他人の借金の連帯保証人になっていないか不安という方はいませんか。過去に自分が連帯保証人になったかどうかはっきりしない、知らないうちに保証人になっていないか心配などという場合です。また、相続が発生して故人が連帯保証人だった可能性がある場合も心配になりますね。

そんなとき、自分が連帯保証人になっているか調べる方法はあるのか?と疑問を持たれるでしょう。この記事では、自分が連帯保証人になっていないか調べる方法や親の相続が発生した場合の調査方法、相続したくない場合についてわかりやすく解説します。

目次 ▼

1章 自分が連帯保証人になっていないか調べる方法

自分が連帯保証人になっているかどうかは、自分の信用情報を取り寄せることで確認ができます。信用情報は、本人が信用情報機関に開示請求することで入手が可能です。

1-1 信用情報機関への開示請求とは

信用情報を開示請求すると、連帯保証人の有無を含めた個人の経済的信用に関する情報(自身のクレジットカードやローンの契約内容、支払状況、残債額など)を知ることができます。

信用情報機関には3つの種類がありますが、連帯保証人の有無について記載があるのは下表にある2つの信用情報機関です。(日本信用情報機構(JICC)では連帯保証人についての記載がありません)

| 信用情報機関 | 主な加盟会社・機関 |

|---|---|

| シー・アイ・シー(CIC) | 消費者金融や信販会社、携帯電話会社など |

| 全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 全国各地の銀行 |

1-2 信用情報機関への開示請求方法

信用情報機関への開示請求方法は次の通りです。どちらもオンラインもしくは郵送で請求できますが、手数料が異なります。

1-2-1 シー・アイ・シー(CIC)

CICの情報開示請求は、インターネットもしくは郵送で行います。手数料や必要書類は、それぞれ下記の通りです。

| 申請方法 | オンライン・郵送 |

|---|---|

| 手数料 | オンライン請求:500円 郵送請求:1,500円 |

| 必要書類 | 本人確認書類(2種類) |

1-2-2 全国銀行個人信用情報センター(KSC)

KSCの情報開示請求もインターネットもしくは郵送で行いますが、費用や必要書類がCICと少々異なります。

| 申請方法 | オンライン・郵送 |

|---|---|

| 手数料 | オンライン請求:1,000円 郵送請求:1,679~1,800円 |

| 必要書類 | 本人確認書類(2種類) |

それぞれ請求方法の詳細については、各々のホームページでご確認ください。

また、こちらの記事でも信用情報機関への開示請求について詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

1-3 信用情報機関でも保証人についてわからないケースもある

自分が連帯保証人になっているかを知るために信用情報機関に開示請求をしても、すべての情報がわかるわけではありません。連帯保証人になっているかどうかがわかるのは、信用情報機関に加盟している民間の金融機関の借金についてです。

銀行からの借り入れは全国銀行個人信用情報センター(KSC)に、それ以外の消費者金融や信販会社の保証人であればCICに登録されるのが通常です。そのため、これら2つの機関に開示請求をすると、自分が連帯保証人になっているかどうかわかるでしょう。

しかしそれ以外の機関、たとえば日本学生機構の奨学金や地方公共団体などの開業資金融資、病院の入院保証などで保証人になっていたとしても、わかりません。これらの機関や団体は、信用情報機関に登録をしていないため、開示請求をしても連帯保証人になっているかどうか確認することはできないためです。可能性のある債権者がわかっている場合には、直接ご自身で連帯保証人になっていないか問い合わせをするのが確実です。

2章 相続時に親が連帯保証人かどうか調べる方法

亡くなった親が連帯保証人になっていた場合、自分の知らないうちに連帯保証人の地位を相続してしまう可能性があります。この章では、相続時に親が連帯保証人かどうか調べる方法について解説します。中でも、親が事業の経営者であった場合には、事業に関する債務を連帯保証しているケースが多いので注意が必要です。

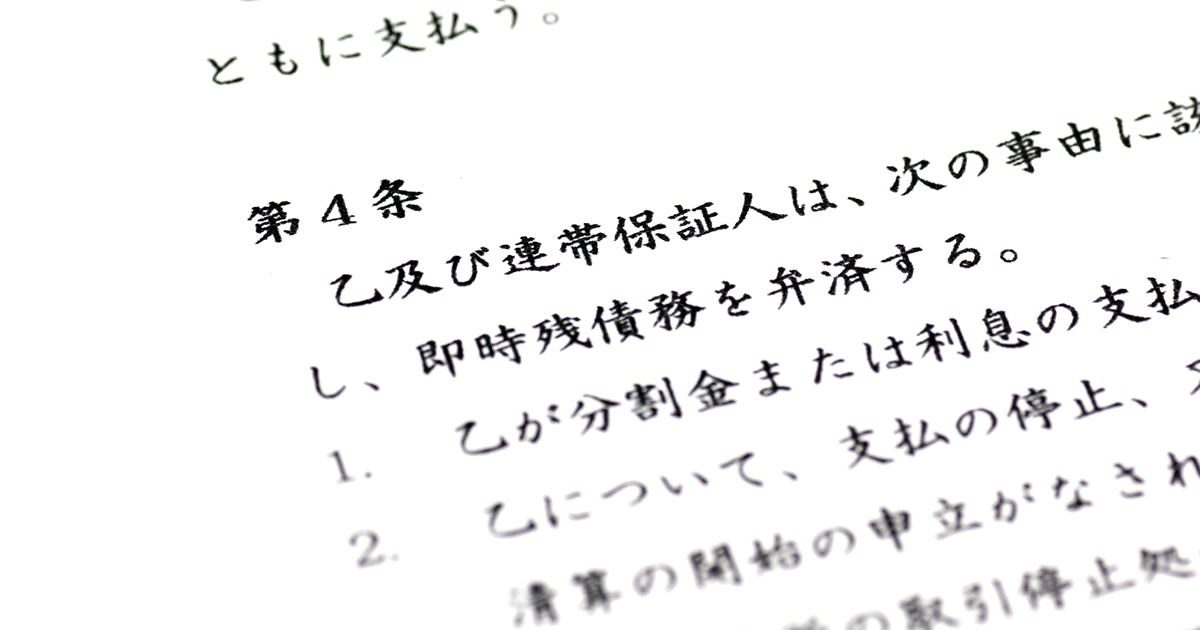

2-1 連帯保証契約書がないか確認する

連帯保証人になっている場合は、債権者と連帯保証契約書を取り交わしているはずです。まずは、保証契約書などの控えがないかどうか確認しましょう。

2-2 預貯金の入出金履歴を調べる

親の預金通帳から入出金の履歴を調べます。使途不明の高額な払い出し金がある場合、連帯保証人になっている借金を返済したり一時的に肩代わりしたりしている可能性が考えられます。他にも、振込票の控えがあれば、普段取り引きのない金融機関に振り込みをしていないか確認しましょう。

通帳が合算記帳(通帳に未記帳の明細が数多くある場合に未記帳分が合計額で記帳されること)されている場合は、金融機関に取引履歴を請求します。一般的に、金融機関における取引履歴の保存期間は10年です。相続人であれば、亡くなった人の取引履歴を開示請求することができます。

2-3 親のパソコンやスマホ、郵便物を調べる

預金通帳が見当たらない場合でも、無通帳型の口座やWeb口座を契約していないか、パソコンやスマートフォンを調べましょう。連帯保証人になっている場合、主債務者や債権者からメールやLINE、郵便で連絡を受けている可能性があります。他にも、IDやパスワードをメモしているノートや手帳などがないか探してみましょう。

2-4 信用情報機関に開示請求をする

親の信用情報について開示請求をすると、借金の有無が確認ができると同時に連帯保証人についてもわかる可能性があります。法定相続人であれば、亡くなった親の開示請求ができます。

開示請求には、本人確認書類以外に申込者が法定相続人であること(続柄等)を証明する書類が必要です。詳細は、1章で解説したCICや全国銀行個人信用情報センター(KSC)のホームページで確認しましょう。

2-5 親の知人から聞き取りをする

親の知人や友人、親族など、親しくしていた人にも問い合わせをしてみましょう。聞き取りができた話の中に次のような話題があった場合は、連帯保証人になっている可能性があります。

- 高額な不動産や投資物件を購入していた

- 生活に困っていた

- 事業を経営していた

3章 連帯保証人の地位を相続したくない場合

親が連帯保証人であったことが判明し、その地位を相続したくない場合には、「相続放棄」の手続きをとることができます。「相続放棄」とは、亡くなった親の財産全体(資産と負債)を一切引き継がないで放棄することです。マイナスの財産だけでなくプラスの財産も放棄することになるため、本当に手続きをしてよいのかしっかりと検討する必要があるでしょう。

また、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合に検討する、「限定承認」という方法があります。「限定承認」とは、亡くなった親のプラスの財産を限度としてマイナスの財産も相続することです。ただし、限定承認を選択すると「連帯保証人」の地位は相続人に引き継がれるため注意が必要です。限定承認をした場合、相続人は連帯保証人としてプラスの財産の範囲内で弁済をすることになります。

両方の手続きとも、原則として相続が開始したことを知った日から3か月以内に行う必要があります。期限が限られていることもあり、判断に迷う場合は、相続に詳しい司法書士や弁護士に相談するのがおすすめです。

「相続放棄」と「限定承認」については、こちらの記事もぜひ参考にしてください。

4章 請求されたけど支払えない場合の解決方法

連帯保証人に対して請求が行われるのは、主債務者が支払いを怠った場合です。そのため、主債務者が支払いを継続していれば連帯保証人が請求を受けることはありません。

それでも、債権者から請求をされて返済することが難しい場合には、債務整理という解決方法もあります。債務整理をすることで、ご自身に見合った返済計画に組み直せる可能性があります。また、保証債務以外にもご自身の借金がある場合、それらも合わせて手続きをすることができます。

債務整理の種類には、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つがあります。どの手続きがご自身に向いているかは、債務整理の専門家司法書士にご相談ください。

4-1 任意整理

任意整理とは、債権者である金融機関と和解交渉をして、生活に支障なく返済できるよう見直す債務整理方法です。 裁判所を通さないため手続きは簡易的で、財産を失うリスクもありません。借金の支払い総額が減ったり返済期間が伸びたりするため、毎月の返済が楽になります。ただし、元金は減らないため、借金がゼロに近くなるような大幅な減額は見込めません。

4-2 個人再生

個人再生とは、裁判所に返済計画を提出・承認してもらうことで、返済すべき借金の総額を5分の1から最大で10分の1にまで減額できる手続きです。借金を大幅に減額してもらった金額を原則3年間で返済しながら、家や車は手放さずにすみます。ただし、手間と時間がかかるというデメリットもあります。

4-3 自己破産

自己破産とは、自力で借金を返済できる見込みがない場合に、裁判所に申し立てをして借金返済の免除を受ける制度です。借金の返済義務がなくなり、取り立てから解放されます。持ち家や車など資産価値のあるものを失うというデメリットはありますが、一定の財産は手元に残すことができます。

5章 まとめ

自分や親族が連帯保証人になっていないか心配なときは、信用情報機関に開示請求をすると調査ができます。ただし、信用情報機関に登録していない機関や団体もあり、完全に調べられるわけではありません。また、亡くなった親が連帯保証人だった場合、その地位を相続すると将来思わぬ借金トラブルに巻き込まれる可能性があります。親が亡くなり相続人になった際には、故人の遺産や借金の総額、連帯保証人だったかどうかの調査を行いましょう。

グリーン司法書士法人では、借金に関するご相談をお受けしています。まずはお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料です。

お気軽にお問い合わせください!

借金返済のご相談はグリーンへ

借金返済に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。

アクセス数が多いキーワード:債務整理 クレジットカード

借金返済の無料相談ならグリーンへ

お気軽にお問い合わせください!