この記事は約 16 分で読めます。

現在の日本で高等教育を受ける場合には、授業料以外にも費用が掛かるので、トータルすると非常に高額になってしまうケースもあります。

また国公立の学校であっても、本人や保護者の経済状況によっては教育を受けることを諦めざるを得ないというケースもあるでしょう。

このようなときに教育費として借り入れやすいのが、奨学金です。

奨学金には、給付奨学金と貸与奨学金があります。

貸与型の奨学金には無利子で借りる第一種奨学金と、有利子で借りる第二種奨学金の2つがあります。

そしてこの貸与型の奨学金は、貸与が終了した月の翌月から数えて7か月目から返済を始める必要があります。

毎月の返済額は借り入れた奨学金の総額や、利息の有無によって異なりますが、これらの返済が困難になった時に、返済を遅らせてもらうことはできるのでしょうか。

ここでは、奨学金の返済を遅らせる方法や月々の返済額を低くするための方法について解説していきます。

- 手続きを行うことで奨学金の返済を猶予してもらう・月々の返済額を減額してもらうことはできる

- 延滞してしまう個人信用情報機関に金融事故情報として登録される

- 奨学金の支払いが難しくなった場合には専門家に相談すればアドバイスをもらえる

目次 ▼

1章 奨学金の返済は遅らせることができる

奨学金の支払いは、遅らせることができます。

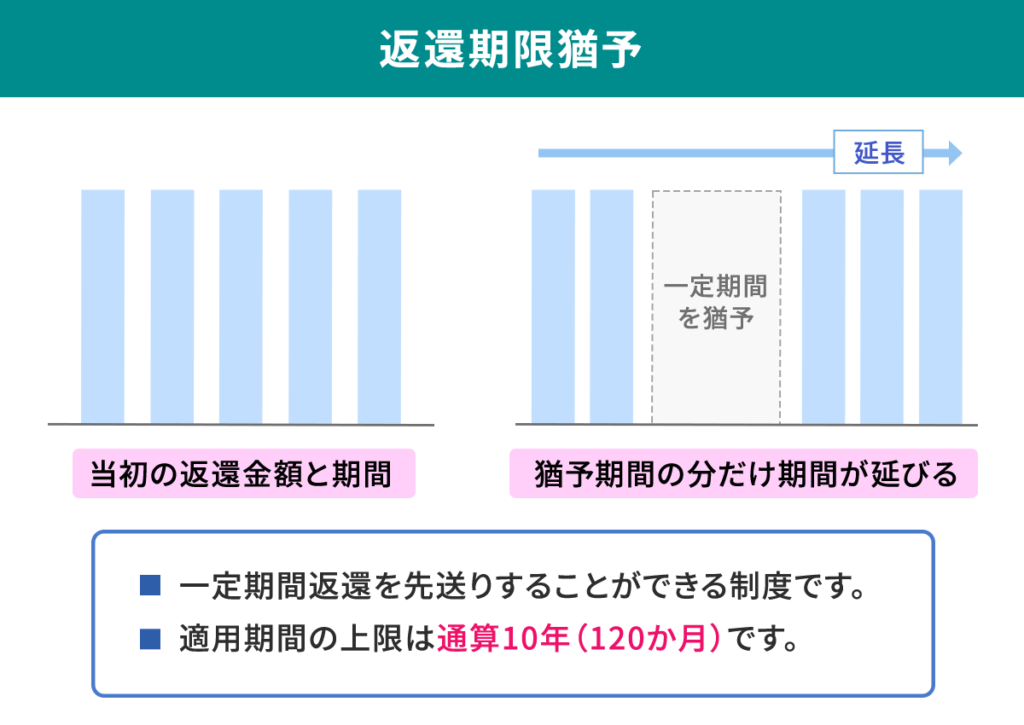

これを「返還期限猶予」といいます。

しかしどのようなケースでも、この制度を利用できるわけではありません。

また、正当な理由があっても決められた手続きを行わないと、返済が猶予されずに「滞納」扱いになってしまいます。

滞納扱いになってしまうと、遅延損害金が加算されるなどのペナルティーを受けることになります。

このようなペナルティー受けなくても済むように、正当な理由で奨学金の返済が難しくなってしまった場合には、必ず返還期限猶予の手続きを行っておきましょう。

2章 奨学金を延滞するとどうなる?

奨学金を延滞してしまうと、さまざまな形で本人や保証人にペナルティーが科されることになります。

ここでは、課されるペナルティーについて解説していきます。

2-1 延滞金が加算される

奨学金を延滞してしまうと、延滞している金額の元本に対して、返済期日の翌日から延滞している日数に応じた延滞金が科されます。

この延滞金の利率は、平成26年3月27日までは年10%、平成26年3月28日から令和2年3月27日までは年5%、令和2年3月28日以降は年3%となっています。

保証機関が本人に代わって債務の弁済(代位弁済)を行った場合には、保証機関から本人に弁済額の一括請求が行われ、これを滞納した場合には年10%の損害遅延金が加算されます。

2-2 給与や財産が差し押さえられる

奨学金の返済が延滞し、保証機関による代位弁済が行われた場合には督促や一括返済が求められますが、これを無視していると民事訴訟を起こされ給与や家財が差し押さえられます。

2-3 連帯保証人に迷惑がかかる

奨学金を借りる場合には、保証機関を利用するか連帯保証人をつける必要があります。

連帯保証人を付けた場合に奨学金の返済を滞納してしまうと、連帯保証人に請求が来てしまいます。

ほとんどの場合、連帯保証人になってもらうのは親や親戚ですが、連帯保証人も支払いができない場合には、連帯保証人の財産が差し押さえられてしまいます。

2-4 個人信用情報機関に事故情報として登録される

返還開始から6か月経過後に、延滞3か月以上となった場合には、個人信用情報機関に事故情報として登録される対象となります。

3章 返済の猶予の種類と猶予される条件

奨学金の返済を猶予してもらうためには、一定の条件を満たしておく必要があります。

ここでは、その条件について解説していきます。

3-1 一般猶予の申請事由と必要な証明書

一般猶予とは現在返済が困難であるため、一定期間返済を待ってほしい場合に願い出る制度のことです。

一般猶予の申請事由には、以下のようなものがあります。

3-1-1 新卒等

2024年の時点では、2022年12月から2023年に卒業して10月から返済が始まる方と、2024年3月に卒業して10月から返還が始まる方が対象となります。

それぞれ令和6年6月、令和7年6月までに申請を行えば、添付書類等は必要ありません。

3-1-2 傷病

傷病により、就労が困難である方が対象となります。

1年ごとに願い出る必要があり、当該事由が継続する期間返済を猶予してもらえます。

取得年数の制限はありません。

最近2か月以内に発行された診断書が必要になります。

3-1-3 生活保護受給中

生活保護を受給している方が対象となります。

1年ごとに願い出る必要があり、当該事由が継続する期間に返済を猶予してもらえます。

取得年数の制限はありません。

最近2か月以内に発行された生活保護受給証明書が必要になります。

3-1-4 入学準備中

在学期間終了後1年以内で、大学や大学院などに進学する準備をしている方が対象となります。

高等教育機関への進学準備の場合に限られるため、資格試験や就職試験の準備は対象になりません。

1年ごとに願い出る必要があり、他の取得年数制限ありの事由と通算して10年が限度となります。

給付奨学金の返済の場合には、期間の上限はありません。

予備校の在籍証明書か、出身校の長または出願学校職員等による入学準備中であることの最近3か月以内に発行された証明書が必要になります。

3-1-5 失業中

失業中であるため、返済が困難な方が対象となります。

失業中を事由として申請できるのは、離職月とその翌月から6か月間です。

失業を理由に奨学金の猶予を願い出る場合には、下記のいずれか一点の書類が必要です。

- 雇用保険受給資格証明書(求職活動記録面を含む)のコピー

- 雇用保険被保険者離職票のコピー

- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書のコピー

- 失業者退職手当受給資格証のコピー

上記の証明書の取得が困難な場合には、雇用関係が終了したことが確認できるもののコピー(退職証明書等)か、退職の記載がある健康保険厚生年金保険資格取得(喪失)証明書のコピーでも申請を行うことが可能です。

3-1-6 経済困難

無職、未就職、低収入により返還困難な方で、令和4年11月以前に卒業または退職された方が対象です。

令和5年度の所得証明書、令和5年度の市県民税証明書、令和5年度住民税非課税証明書のいずれか1点が必要となります。

3-1-7 特別研究員

日本学術振興協会等の特別研究員である方が対象です。

1年ごとに願い出る必要があり、他の取得年数制限ありの事由と通算して10年が限度となります。

給付奨学金の返済の場合は、10年の上限はありません。

3-1-8 災害

罹災により返還が困難な方が対象です。

1年ごとに願い出る必要があり、同一災害を原因とする猶予を適用できる期間は、災害発生から原則5年までの期間が限度となります。

罹災証明書が必要となります。

3-1-9 産前休業・産後休業及び育児休業

産前休業・産後休業及び育児休業により、無収入または低収入のため返済が困難な方が対象です。

1年ごとに願い出る必要があり、該当事由が継続する期間返済を猶予してもらえます。

勤務先が発行する休業証明書が必要です。

3-1-10 大学在学中

下記の大学に在学中の方は、奨学金猶予の対象となります。

- 防衛大学

- 防衛医科大学

- 海上保安大学校

- 気象大学校

- 職業能力開発総合大学校

- 国立看護大学校

1回の願い出で修業年限が終了するまでの期間返済を猶予してもらうことができ、取得年数の制限はありません。

在籍大学校長等が発行する在籍証明書または在籍期間証明書が必要です。

3-1-11 海外居住中

海外に居住していて、無収入または低収入のため返済が困難な方が対象です。

1年ごとに願い出る必要があり、他の取得年数制限ありの事由と通算して10年が限度となります。

直近連続3か月分の給与明細書のコピーまたは給与証明書と、ビザのコピーが必要です。

上記の書類が用意できない場合には以下の種類で代用できます。

- 就労不可のビザのコピーと事情書

- 外国で扶養に入っていないことが分かるもののコピーと事情書及びビザのコピー

- 求職活動中であることが分かるもののコピー(発行日から提出日まで4か月以内のもの)と事情書及びビザのコピー

- 出国して海外にいることが分かるパスポートのコピーと配偶者の勤務先等の者による本人が働いていない状況に関する申告書、配偶者記載の事情書、配偶者のビザのコピー、事情書

- 本人が公的機関から生活保護等を受給していることが分かる書類のコピーとビザのコピー

3-1-12 2021年海外から帰国

海外居住、海外青年協力隊等で日本を離れていたが、2024年1月2日以降に帰国している方で、2024年1月1日現在の時点で外国住所で日本国内に住民票がないために、市区町村役場で当年度の所得証明書が取得できない方が対象です。

1年ごとに願い出る必要があり、他の取得年数制限ありの事由と通算して10年が限度となります。

事情書と、ビザまたはパスポートのコピーが必要です。

3-1-13 海外派遣

青年海外協力隊・海外農業研修等で派遣されている方が対象です。

1回の願い出により派遣・研修が終了するまでの期間の返済が猶予されます。

申請には、国際協力機構・国際農業者交流協会等が発行する、派遣証明書(派遣期間が明記されたもの)または研修生の証明書(研修期間要明記)が必要となります。

3-1-14 外国で研究中

海外の研究機関で研究をしていて、低収入のため返還困難な方が対象です。

1年ごとに願い出る必要があり、他の取得年数制限ありの事由と通算して10年が限度となります。

在籍学校長、または所属機関の長が発行する以下の書類が必要になります。

- 在籍証明書または所属機関の証明書

- 所得証明書(円換算した金額を添付)

- 収入金額に研究費が含まれている場合は、研究費の金額が分かる証明書(円換算)

3-1-15 外国の学校へ留学

海外留学している方が対象です。

国内の大学等に在籍したまま海外留学している方は、在学猶予願(在学届)を提出しなければなりません。

1回の届け出により、その学校の在籍期間の返済が猶予されます。

国内の大学等には在籍せず、大学・大学院等の学位取得過程に留学するか、在籍期間9か月以上の過程に留学される方も対象となり、1年ごとの願い出が必要でその学校に在席している期間返済が猶予されます。

この場合には、在学証明書のコピーとビザのコピー、入学許可証のコピーとビザのコピー、履修登録書のコピーとビザのコピーのいずれかの書類の提出が必要です。

それ以外に国内の大学等に在席せず在籍期間9か月未満で留学する方も対象となり、この場合には1年ごとに願い出る必要があり、他の取得年数制限ありの事由と通算して10年が限度です。

海外居住か新卒等の申請書類と同じ書類を提出する必要があります。

3-2 在学猶予の種類と必要な証明書

在学猶予とは、奨学金の貸与終了後も引き続き在学または進学する場合に学業に専念するために返還期限を猶予する制度です。

在学猶予の種類には以下のようなものがあり、必用な証明書は在学届となります。

3-2-1 進学した場合

進学した場合に、奨学金の返済の猶予を希望する方が対象となります。

入学後、速やかに在学猶予願(在学届)を提出してください。

3-2-2 奨学金を辞退(廃止)した場合

在学猶予願(在学届)を提出することにより、卒業予定期まで返還期限が猶予されます。

3-2-3 留年・休学した場合

留年や休学により、届出済の当初の卒業予定を超えた場合には、1年ごとに在席猶予願(在学届)を提出すると、返済が猶予されます。

4章 返済期限を猶予するための手続き方法

返済期限を猶予すための手続きには、3つの方法があります。

ここでは、その3つの方法について解説していきます。

4-1 スカラネット・パーソナルによる出願

スカラネット・パーソナルとは、現在奨学金を貸与・給付・返済中の方が自分の奨学金に関する情報をインターネット上で閲覧したり各種手続を行ったりする情報システムです。

スカラネット・パーソナルを利用することで、返還期限猶予の手続きを行えます。

4-2 書面による提出

「奨学金返還期限猶予願」を記入し、それぞれの事由に応じた証明書を添付したうえで、不備がないか確認したチェックシートとともに、JASSOに郵送することで、返還期限猶予の手続きが行えます。

4-3 書面(スカラネット・パーソナルで印刷した出願用紙)による提出

スカラネット・パーソナルでは、申請に必要な「奨学金返還期限猶予願」の作成や、証明書一覧などの印刷が可能です。

インターネットでの願出ができない場合には、スカラネット・パーソナルで印刷した「願出用紙」と必要書類を添付の上、JASSOに郵送することで、返還期限猶予の手続きが行えます。

5章 奨学金の返済金額を少なくする制度はある?

奨学金の月々の返済額を少なくする、またはなくすための3つの方法があります。

ここでは、その3つの方法について解説していきます。

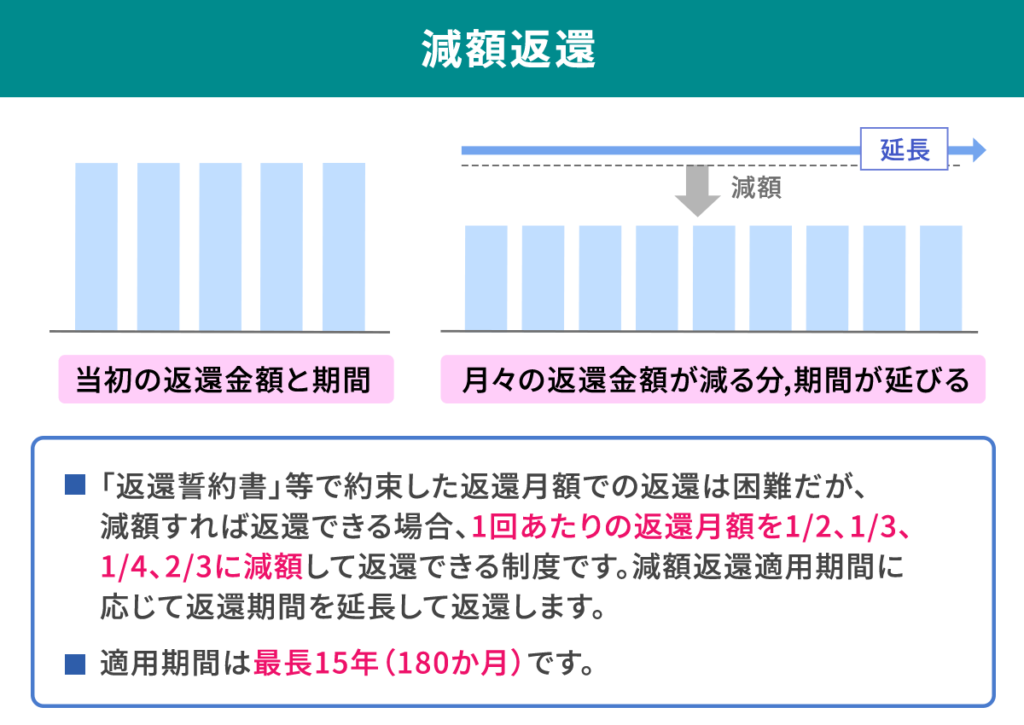

5-1 減額返還制度

減額返還制度は、災害・傷病・その他経済的理由により奨学金の返済が困難な方で、当初約束した月々の返済額を減額すれば返済可能な方が対象です。

一定期間、当初約束した返済月額を減額して、減額返還適用期間に応じた分の返済期間を延長します。

1回の願い出につき、12か月まで適用することが可能で、最長では15年(180か月)まで延長可能となっています。

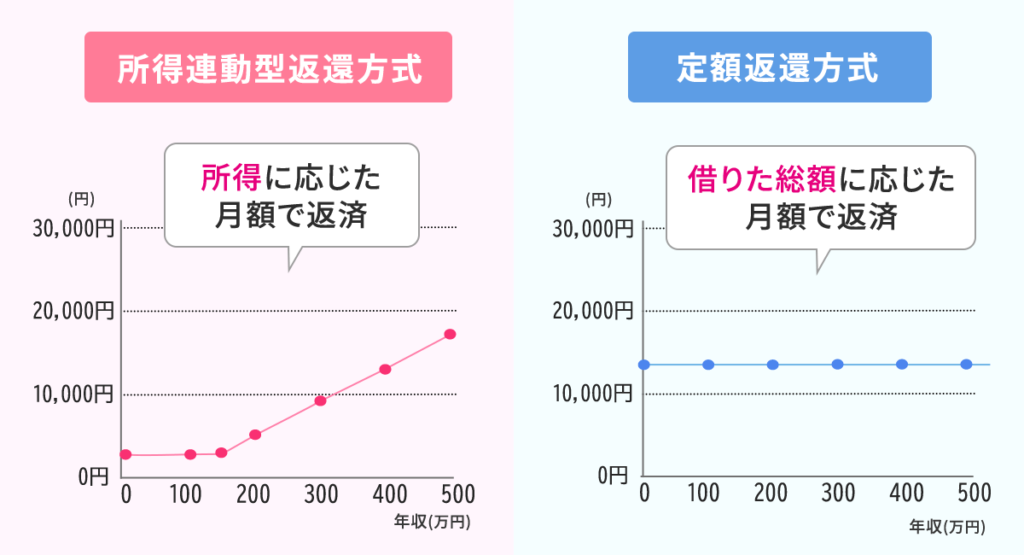

5-2 所得連動返還方式

所得連動返還方式とは、借りた奨学金の総額に関わらず前年の所得に応じて1か月の返済額が決まる返還方式です。

毎月の返済額は、毎年、前年の所得に基づいて見直されます。

5-3 肩代わり可能な職業や企業への就職(奨学金返還支援制度)

企業等の奨学金返還支援(代理返還)制度とは、奨学金を借りていた従業員に対して、企業が返済残額の一部または全額を支援する制度です。

このような企業は、令和6年5月22日現在で607社あります。

この制度を利用することで、奨学金を借りていた従業員は奨学金返済の負担が軽くなり、企業側も若手人材への強いアピール力になる・返還額が経費として認められる場合法人税の課税対象所得を軽減できる可能性があるという双方にとってのメリットがあります。

奨学金返還支援(代理返還)制度を導入している企業は、以下のページから検索できます。

6章 奨学金の返済猶予制度や返済減額制度を利用する際の注意点

奨学金の返済猶予制度や返済額減額制度を利用する場合には、4つの注意点があります。

ここでは、その4つの注意点について解説していきます。

6-1 在学猶予制度の場合はその期限を知っておく

在学猶予の場合には、その期限は10年と定められています。

2020年3月以前には在学猶予制度に期限は設けられていなかったため、学費が安い放送大学や通信制大学にへの入学と卒業を繰り返していれば永遠に奨学金の支払いを先延ばしすることが可能でした。

しかし、このような奨学金のいわゆる「借り逃げ」を防ぐために法律が改正され、2020年4月から在学猶予制度を利用できる期限の上限は10年と定められました。

6-2 返済猶予制度や返済額減額制度では総返済額は大きく変わらない

奨学金を利用している場合に返済猶予制度や返済額減額制度を利用したとしても、利息を含む返済総額が大きく変わることはありません。

そのため、奨学金の返済により生活が厳しくなっている場合には、これらの制度を活用して生活にゆとりを持たせることをおすすめします。

返済猶予期限がある事由もあるため、猶予期限のあいだにしっかりと返済計画を立てておかないと、その期限が経過した後に「やっぱり返済ができない」という状況にならないようにしっかりと返済計画を立てておく必要があります。

6-3 延滞してしまうと保証人が弁済する必要がある

奨学金返済猶予制度や返済額減額制度を利用した場合でも、猶予期限を過ぎてしまったときに返済ができなかったり、減額された返済額を毎月返済できなかったりする場合、保証人が弁済する必要が出てきます。

親や親せきに保証人になってもらっている場合には迷惑がかかってしまいます。

特に猶予期限に限度がある事由で返済猶予制度を利用している場合には、自分の猶予期限がいつまでなのかを把握し、いつから返済が再開するのかをしっかりと把握しておきましょう。

6-4 奨学金を延滞した際に課されるペナルティーについても把握しておく

奨学金は必ず返さなければならないと思い込んでいる方も多いと思いますが、実は時効があります。

ただし、その期間は個人間の債権などの一般債権と同じ10年となっており、貸金業者からの借入金の時効である5年よりも長くなっています。

しかし、2020年4月1日以降に借り入れた奨学金の時効は民法の改正により5年となっているため、自分の奨学金の時効を正しく把握しておきましょう。

このように時効が長いケースがあることや、保証人や連帯保証人がついていることから、借り逃げすることは非常に困難です。

さらに2か月滞納すると返還期限の翌日から返還した日までの日数に応じて、平成26年3月27日までは年10%、平成26年3月28日から令和2年3月27日までは年5%、令和2年3月28日以降は年3%の延滞金が科されます。

2か月延滞してしまうと個人信用情報登録機関に事故情報が登録され、いわゆるブラックリスト入りしてしまいます。

ブラックリスト入りしてしまうと概ね7年は新たにローンを組んだりクレジットカードの発行ができなかったりするため、この点にも注意が必要です。

7章 返済猶予制度や返済額減額制度を利用しても返済が難しい場合の対処法とは

返済猶予制度や返済減額制度を利用しても返済が難しい場合には、以下の2つの方法で対処しましょう。

7-1 自治体の奨学金返還支援を利用する

自治体によっては、そこに一定期間居住し就業するなどの要件を満たせば、奨学金の返済額の一部の返還を支援する制度を設けていることもあります。

その要件は自治体によって異なりますが、このような支援を行っている自治体に居住したり就業している場合には、このような制度を利用できないか自治体の窓口に問い合わせてみましょう。

7-2専門家に相談する

さまざまな制度を利用しても奨学金の返済が困難な場合には、司法書士などの専門家に相談するのが解決への近道です。

専門家に相談し債務整理をという方法もありますが、債務が奨学金のみの場合にはあまり効果が見込めません。

しかし奨学金とはいえ2か月滞納してしまうと保証人に迷惑をかけてしまいますし、ブラックリストにも載ってしまいます。

奨学金にはさまざまな救済制度がありますが、それらを利用しても返済が難しい場合には、グリーン司法書士法人への相談をおすすめします。

グリーン司法書士法人は多くの借金問題解決の実績があるため、奨学金が返済不能になった場合のベストな対処方法を提案できます。

初回の相談は無料で、オンラインや電話での相談も可能です。

奨学金の返済にお悩みな方は、ぜひ一度ご相談ください。

お気軽にお問い合わせください!

借金返済のご相談はグリーンへ

借金返済に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。

アクセス数が多いキーワード:債務整理 クレジットカード

借金返済の無料相談ならグリーンへ

お気軽にお問い合わせください!