- 相続手続きでやるべきこと

- 相続手続きの必要書類

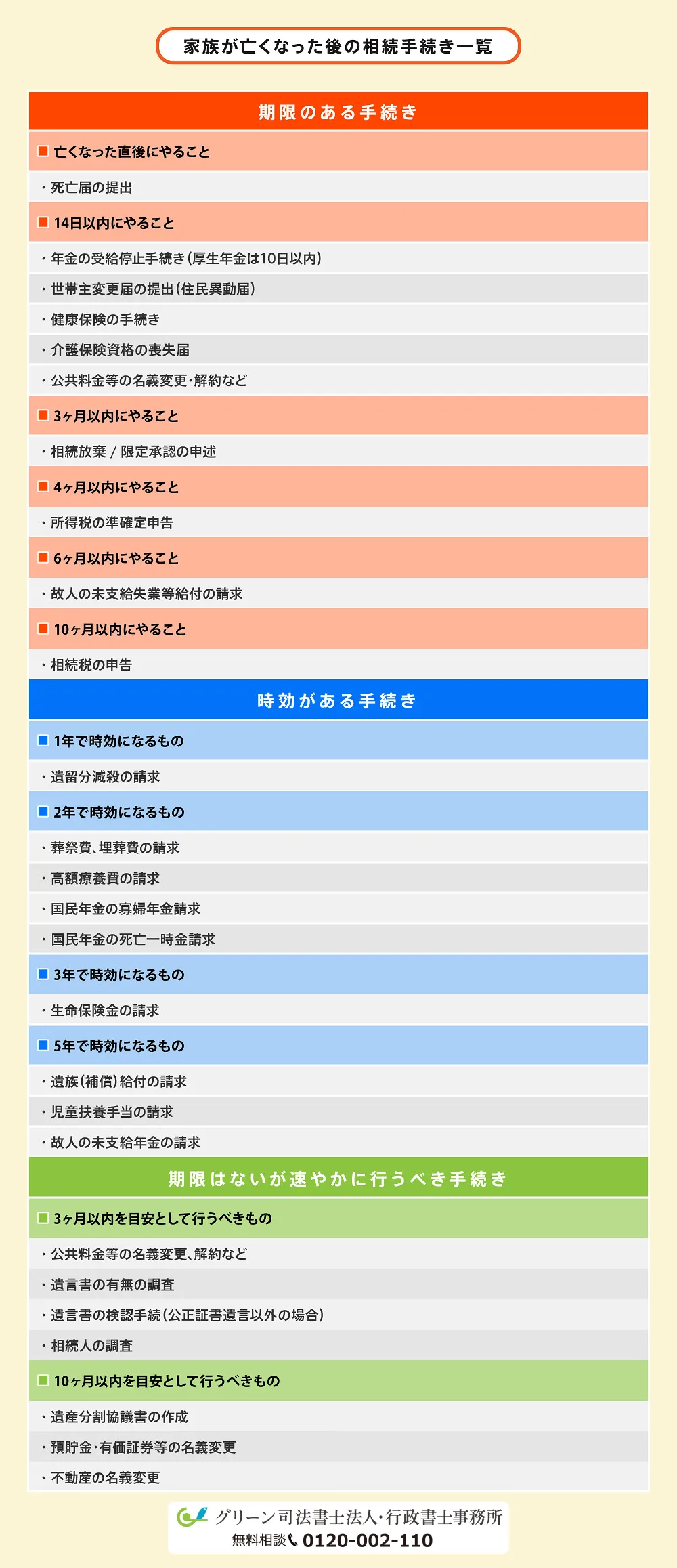

- 期限のある相続手続き

家族が亡くなった後、落ち着く間もなく行わなければならないのが遺産相続手続きです。

相続の手続きは、亡くなった人(被相続人)の財産をどのように引き継ぐかを定めるものであり、民法に基づいたルールが存在します。

「相続」と「遺贈(いぞう)」は混同されがちですが、相続は法定相続人が財産を引き継ぐ行為であるのに対し、遺贈は遺言によって法定相続人以外の人に財産を渡す行為を指します。

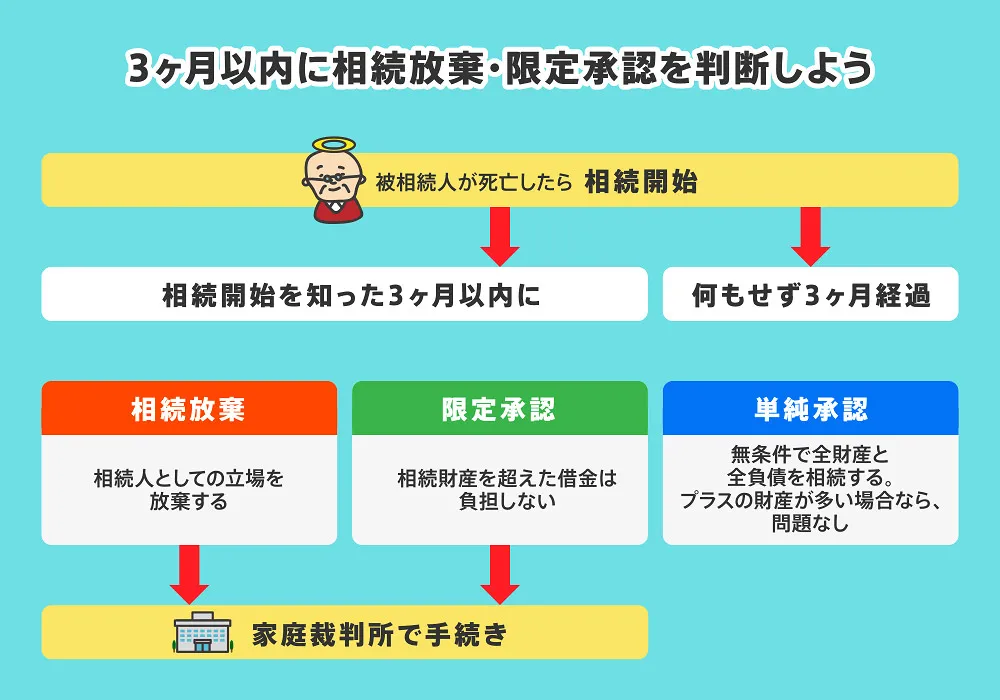

また、相続手続きの一部には法定で定められた期限があり、期限を過ぎると時効が成立して手続きができなくなるものもあります。

たとえば、相続放棄や限定承認の申立ては相続開始を知った時から3ヶ月以内、相続税の申告は10ヶ月以内など、定められた期間内に完了させなければなりません。

さらに、配偶者が自宅に住み続けられるようにする配偶者居住権などの制度もあり、相続をめぐる法律は近年ますます複雑化しています。

相続手続きはミスなく期限内に行わないと以下のようなリスクが生じる恐れもあります。

- 余計な税金を払うことになった

- 借金を相続してしまった

- 相続人どうしでトラブルになった

本記事では、家族の死後に必要な遺産相続手続きについて、「何を」「いつまでに」「どんな手順で進めるのか」を、専門家の監修のもとでわかりやすく解説します。

相続手続きの「全体スケジュール表」や「一覧リスト」も準備していますので、ぜひご活用ください。

目次

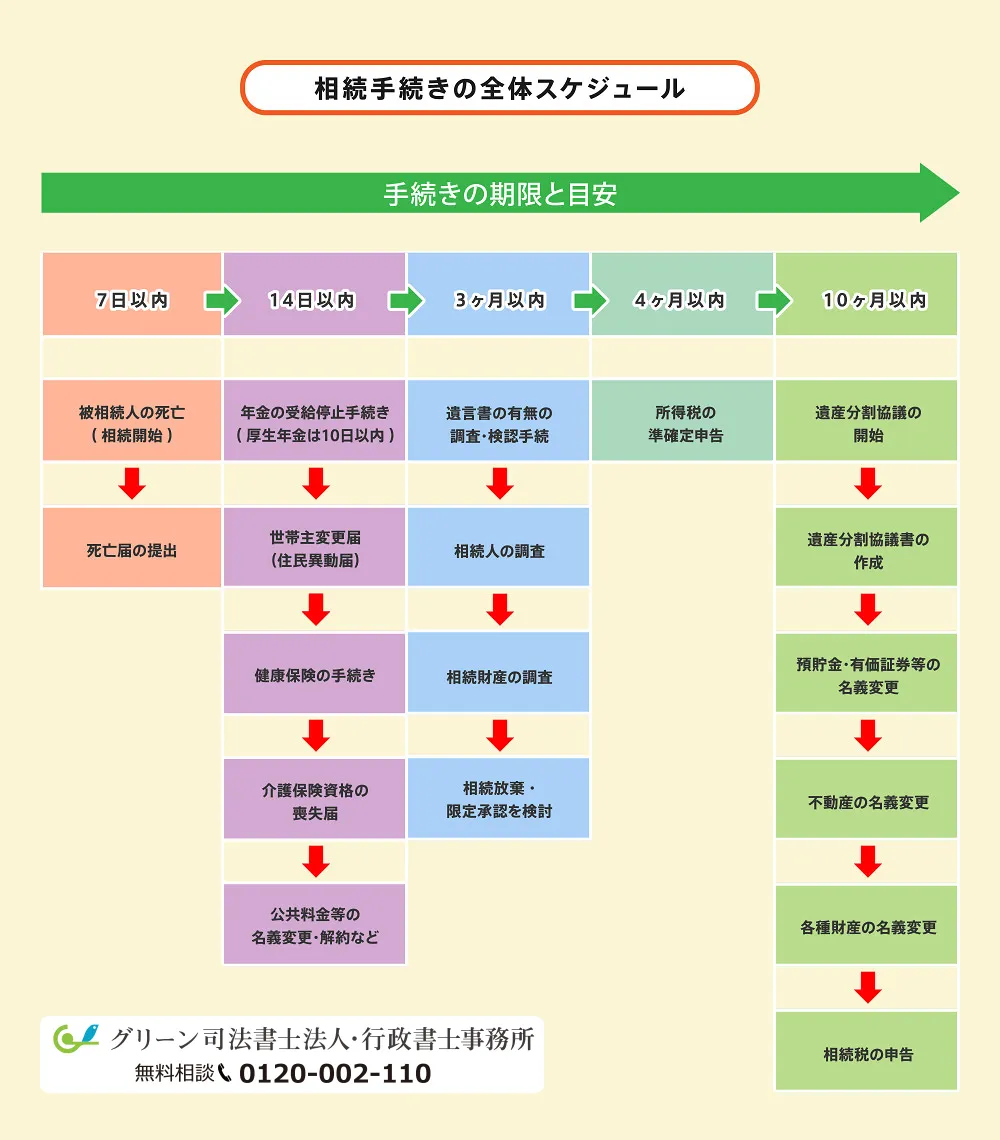

1章 相続手続きの全体スケジュール

家族が亡くなったときには死亡届や火葬許可申請を提出する必要があり、その後も公的手続きや相続手続きを進めなければなりません。

公的手続きや相続手続きには期限が決まっているものもあるため、流れを理解し計画的に行いましょう。

一般的な相続手続きの流れや期限は、以下の通りです。

また、相続手続きのそれぞれの期限の一覧表は、下記の通りです。

このように相続手続きは非常に種類が多く、亡くなった人の状況や所有していた資産によっても必要な手続きが変わります。

次の章では、相続手続きのそれぞれの方法や必要書類、期限について確認していきましょう。

2章 家族の死後7~14日以内に行う手続き

厳密に言うと相続手続きとは異なりますが、まずは家族が亡くなって7~14日以内に行う手続きを紹介します。

- 死亡届・火葬許可申請の提出

- 年金の受給停止手続き

- 世帯主変更届の提出(住民異動届)

- 健康保険の手続き

- 介護保険資格の喪失届

- 公共料金等の名義変更・解約など

これらの手続きは、期限が短い上に手続きが遅れてしまうと、この後に行う相続手続きにも影響が生じてしまいます。

それぞれの手続きについて詳しく確認していきましょう。

2-1 【7日以内】死亡届・火葬許可申請の提出

家族が亡くなったときには、市区町村役場に死亡届を提出する必要があります。

死亡届を提出する際の手順は、以下の通りです。

- 医師から死亡診断書の交付を受ける

- 死亡届を市区町村役場へ提出

死亡診断書は死亡を確認した医師に交付してもらえる書類です。

病院で亡くなったときには病院の主治医に作成してもらえますし、自宅で亡くなった際にはかかりつけ医などが作成します。

診療中の病気以外で亡くなった場合や不慮の事故により無くなった場合には、警察を通じて医師に死体検案書を交付してもらいましょう。

死亡届の提出方法や必要書類は、以下の通りです。

| 提出期限 | 死亡から7日以内 |

| 提出する人 | 亡くなった方の配偶者や親族、同居人 (提出自体は上記の方以外も可能) |

| 提出先 |

|

| 必要書類 |

|

死亡届と火葬許可申請は一度に行ってしまうのが、一般的です。

また、ほとんどの葬儀会社は手続きを代行してくれます。

なお、死亡診断書は生命保険金の給付手続きなどでも必要になるので、必ずコピーを取っておきましょう。

2-2 【10日もしくは14日以内】年金の受給停止手続き

亡くなった人が年金を受給していた場合には、速やかに受給停止手続きをして年金を過剰に受け取らないようにしましょう。

手続きが遅れてしまい、年金を余分に受け取ってしまった場合には、後日年金を返さなければなりません。

年金の受給停止手続きの概要と必要書類は、下記の通りです。

| 提出期限 |

|

| 提出する人 | 亡くなった方の配偶者や親族、同居人 |

| 提出先 |

|

| 必要書類 |

|

また、年金受給停止手続きと合わせて、未支給年金を同時に請求しておくのがおすすめです。

未支給年金は亡くなった人の遺族が請求できます。

未支給年金の請求期限は亡くなってから5年と長めですが、年金受給停止手続きと同時に行ってしまえばスムーズです。

2-3 【14日以内】世帯主変更届の提出(住民異動届)

亡くなった人が世帯主だった場合には、世帯主の変更手続きや住民票関係の手続きが必要です。

遺された世帯員が2人以上いるケースなどは、世帯主変更届(住民異動届)を提出しましょう。

世帯主変更届の提出方法や必要書類は、下記の通りです。

| 提出期限 | 亡くなってから14日以内 |

| 提出する人 |

|

| 提出先 | 亡くなった方の住所地の市区町村役場窓口 |

| 必要書類 |

|

期限は亡くなってから14日以内ですが、市区町村役場に提出するものなので死亡届提出とあわせて行ってしまうのがおすすめです。

また、遺された世帯員が1人の場合や配偶者と幼児など次の世帯主が明確な場合では、世帯主変更届の提出は必要ありません。

2-4 【14日以内】健康保険の手続き

亡くなってから14日以内に、故人が加入していた健康保険に「資格喪失手続き」と「健康保険証の返却」を行いましょう。

日本国内に住所がある人は年齢や国籍に関わらず、以下のいずれかの健康保険に加入しています。

- 国民健康保険:自営業者や学生

- 後期高齢者医療保険:75歳以上の人

- 被用者の健康保険:会社員や公務員

加入している健康保険によって、手続き方法や必要書類が異なるのでご注意ください。

手続き方法や必要書類は、それぞれ以下の通りです。

| 【国民健康保険】 | |

| 提出期限 | 死亡日から14日以内 |

| 提出する人 |

|

| 提出先 | 亡くなった方の住所地の市区町村の国民健康保険窓口 |

| 必要書類 |

|

| 【後期高齢者医療保険】 | |

| 提出期限 | 死亡日から14日以内 |

| 提出する人 |

|

| 提出先 | 亡くなった方の住所地の市区町村の国民健康保険窓口 |

| 必要書類 |

|

| 【その他の健康保険】 | |

| 提出期限 | 死亡日から5日以内 |

| 提出する人 |

※一般的には、勤務先の総務や人事担当者などが退職手続きとあわせて行います。 |

| 提出先 | 勤務先の会社や協会けんぽ、健康保険組合 |

| 必要書類 |

|

なお、亡くなった人の健康保険の扶養に入っていた家族は、死亡日の翌日に健康保険等の資格喪失をしてしまいます。

自分自身の健康保険証も返却する必要がありますし、自分で国民健康保険に加入するもしくは会社員である他の家族の被扶養者になる手続きをしなければなりません。

亡くなっていた人が加入していた健康保険では、遺族の金銭的な負担を軽減するため、葬祭費や埋葬料の支給制度を設けている場合もあります。

これらの請求は期限に余裕がありますが、健康保険の手続きと一緒に行ってしまうのがスムーズです。

2-5 【14日以内】介護保険資格の喪失届

亡くなった人が65歳以上もしくは40~64歳で要介護認定を受けていた場合には、亡くなってから14日以内に「介護保険被保険者証の返却」と「介護保険資格喪失届」を提出しなければなりません。

手続き方法と必要書類は、以下の通りです。

| 提出期限 | 死亡日から14日以内 |

| 提出する人 | 亡くなった方の配偶者や親族、同居人 |

| 提出先 | 市区町村の福祉課窓口 |

| 必要書類 |

|

介護保険の手続きを行うと、未納分や払い過ぎの介護保険料がないか再計算されます。

- 未納分がある場合:相続人が不足分を納める

- 払いすぎがある場合:相続人に還付金が支払われる

2-6 【14日以内】公共料金等の名義変更・解約など

先ほど解説した死亡届の提出や健康保険・年金関連の手続き以外にも、家族や親族が亡くなったときには公共料金の名義変更手続きやクレジットカードの解約手続きなどをしなければなりません。

家族や親族が亡くなったときに行う手続きは、主に下記の通りです。

- 公共料金の名義変更・解約

- クレジットカード・メンバーカードの名義変更・解約

- 携帯・固定電話・プロバイダー・ネット上の有料サービスなどの名義変更・解約

- 運転免許証の返却手続き

- パスポートの返却手続き

上記の手続きは期限は設定されていないものの、遅れてしまうといつまでも公共料金がかかり続ける、クレジットカードが不正利用されるなどのリスクがあります。

そのため、可能であれば死後すみやかにこれらの手続きを行っておくことをおすすめします。

3章 相続手続きの流れと方法

続いて、家族が亡くなった後に行う相続手続きを確認していきましょう。

1章でも解説しましたが、相続手続きは以下の流れで行うのがスムーズです。

- 遺言書の有無の調査・検認手続き

- 相続人の調査

- 相続財産の調査

- 限定承認・相続放棄を検討

- 所得税の準確定申告

- 遺産分割協議の開始

- 遺産分割協議書の作成

- 預貯金・有価証券等の名義変更

- 不動産の名義変更

- 各種財産の名義変更

- 相続税の申告

それぞれの手続き方法や必要書類を詳しく解説していきます。

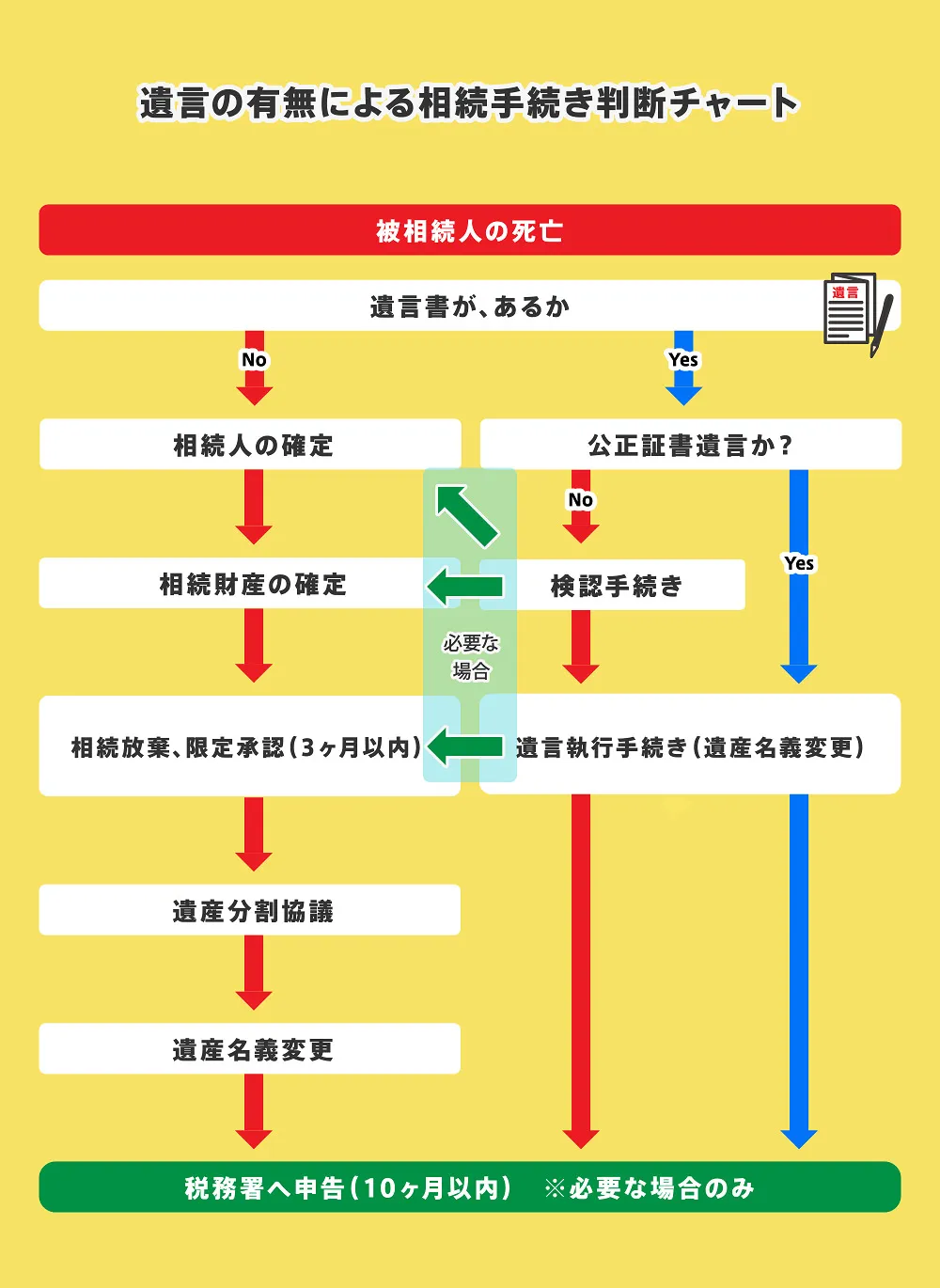

3-1 【3ヶ月以内】遺言書の有無の調査・検認手続き

遺言書がある場合、法定相続分と異なる割合での遺産分割や法定相続人以外に財産を受け継げます。

遺産分割協議完了後に遺言書が見つかってしまうと、遺産分割協議のやり直しになる恐れがあり、非常に手間がかかります。

そのため、亡くなった人から遺言書の存在を知らされていなくても、相続手続きを始めるときに遺言書を探しておくのが非常に重要です。

遺言書が見つかった場合には、遺言書の種類によっては家庭裁判所での検認手続きが必要になります。

遺言書の有無や種類別の手続きの流れは、以下のフローチャートでご確認ください。

具体的には、以下の手順で遺言書の調査や検認を行っていきます。

- 遺言書の有無を調査する

- 遺言書の種類を確認する

- 公正証書以外の遺言書であれば家庭裁判所での検認を行う

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1-1 遺言書の有無を調査する

遺言書の有無を調査する際には、亡くなった人が大切なものを保管していそうな場所を重点的に探しましょう。

具体的には、以下の場所を探してみるのがおすすめです。

- 自宅

- 入院先の病院

- 入所していた施設

- 貸金庫

亡くなった人が公正証書で遺言書を作成していた場合には、公証人役場で原本が保管されています。

最寄りの公証人役場で遺言書の有無を検索してみましょう。

検索手続きの方法や必要書類は、以下の通りです。

| 期限 | 死後すみやかに |

| 手続先 | 全国の公証役場(遺言書が作成された公証役場) |

| 手続できる人 | 相続人(代理人でも可) |

| 必要なもの |

|

| 手数料 |

|

3-1-2 遺言書の種類を確認する

見つかった遺言書の種類によっては、検認手続きが必要です。

遺言書の種類は、主に以下の3種類です。

上記のうち、法務局による保管制度を利用していない自筆証書遺言もしくは秘密証書遺言は検認手続きが必要です。

3-1-3 公正証書以外の遺言書であれば家庭裁判所の検認を行う

先ほど解説したように、公正証書以外は家庭裁判所での検認手続きが必要なので、相続人であっても勝手に開封できません。

遺言書を勝手に開封してしまうと、違法行為であり過料が課せられる恐れがあります。

ただし、開封してしまった遺言書も効力が失われるわけではないので、開封手続きを行いましょう。

家庭裁判所での検認手続きの流れは、以下の通りです。

- 家庭裁判所に検認の申立てをする

- 相続人全員に検認期日が通知される

- 検認期日に相続人が立会いのもと遺言書を開封する

- 検認済証明書の申請と交付をする

遺言書の検認申立ての手続きと必要書類は、以下の通りです。

| 手続先 | 故人の最後の住所地の家庭裁判所 |

| 手続できる人 | 遺言書の保管者・遺言書を発見した相続人 |

| 必要なもの |

|

| 手数料 |

|

3-2 【3ヶ月以内】相続人の調査

遺言書が見つからなかった場合などで遺産分割協議を行うときには、最初に相続人の調査を行わなければなりません。

遺産分割協議完了後に、協議に参加していない相続人がいると判明したら遺産分割協議は無効になりやり直す必要が生じるからです。

相続人の調査は、戸籍謄本などの書類を収集して行います。

収集した戸籍謄本は、金融機関の名義変更手続きなどでも使用可能です。

相続人の調査および戸籍謄本の収集を行うときのポイントは、主に以下の通りです。

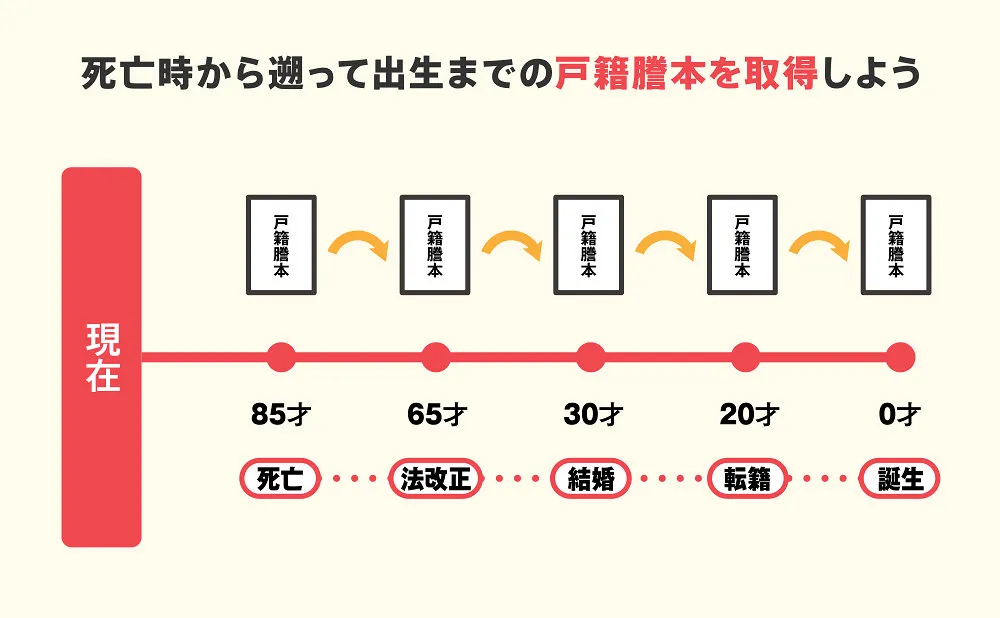

- 亡くなった人の死亡時からさかのぼって出生までの戸籍謄本を取得する

- 相続関係を特定するための戸籍を収集する

- 遺言書がある場合は必要な戸籍の種類が少なくてすむ

- 戸籍の見方や読み方を把握しておく

3-2-1 亡くなった人の死亡時からさかのぼって出生までの戸籍謄本を取得する

亡くなった人の戸籍謄本は死亡時点のものだけでなく、生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本が必要です。

相続人が知らない隠し子や婚姻歴がないかなどを調査し、法定相続人にあたる人物を特定するためです。

戸籍謄本は、法改正や結婚、転籍などにより3~8通程度ある人が多いです。

死亡時点からさかのぼって戸籍謄本を取得していきましょう。

さかのぼって戸籍謄本を収集する際には、この後で解説する戸籍の読み方もご参考にしてください。

3-2-2 相続関係を特定するための戸籍を収集する

亡くなった人の戸籍謄本の収集が完了したら、法定相続人の特定を行います。

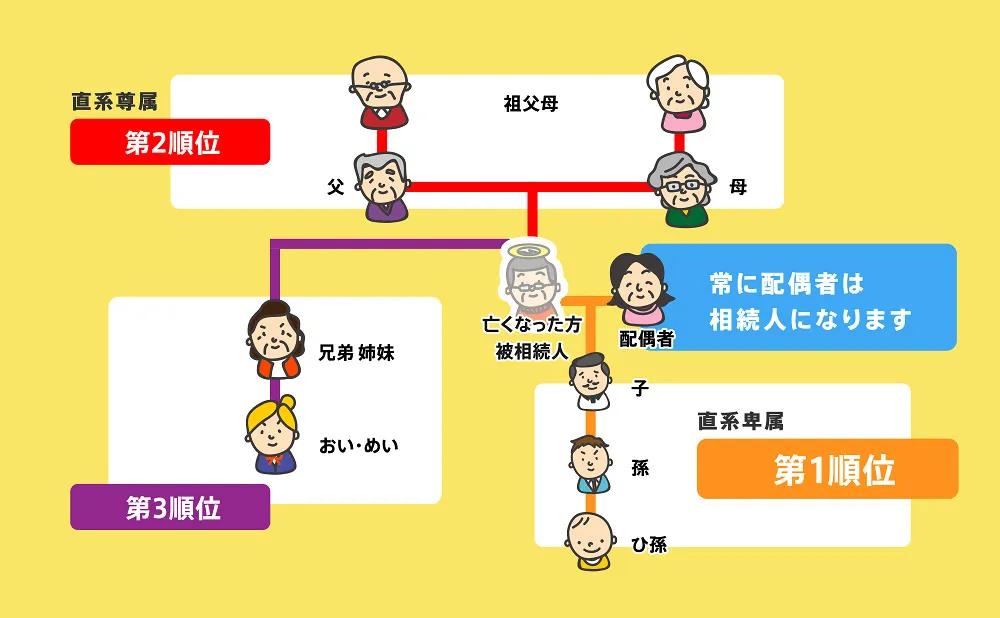

なお、法定相続人は以下のように優先順位が決められています。

| 常に相続人になる | 配偶者 |

| 第一順位 | 子供や孫 |

| 第二順位 | 両親や祖父母 |

| 第三順位 | 兄弟姉妹や甥・姪 |

例えば配偶者と子供がいるケースでは、配偶者と子供が法定相続人になり、亡くなった人の親や祖父母は法定相続人にはなりません。

法定相続人が確定したら、相続人全員の戸籍も収集していきましょう。

相続人の戸籍が必要になるのは、相続開始時に相続人が生存していたことを証明するためです。

法定相続人やそれぞれの相続分の割合に関しては、以下の記事もご参考にしてください。

3-2-3 遺言書がある場合は必要な戸籍の種類が少なくてすむ

遺言書がある場合は、遺言によって相続させる人物が決まっているので、戸籍の収集により全ての法定相続人を特定させる必要がありません。

そのため、亡くなった人が遺言書を遺していた場合には、以下の戸籍のみで相続手続きが足りてしまいます。

- 亡くなった人の死亡の記載がある戸籍謄本

- 相続人(もしくは受遺者)の戸籍謄本

ただし、遺言書の検認手続きを行う際には、亡くなった人の生まれてから死亡するまでの連続した戸籍や相続人全員の戸籍が必要です。

3-2-4 戸籍の見方や読み方を把握しておく

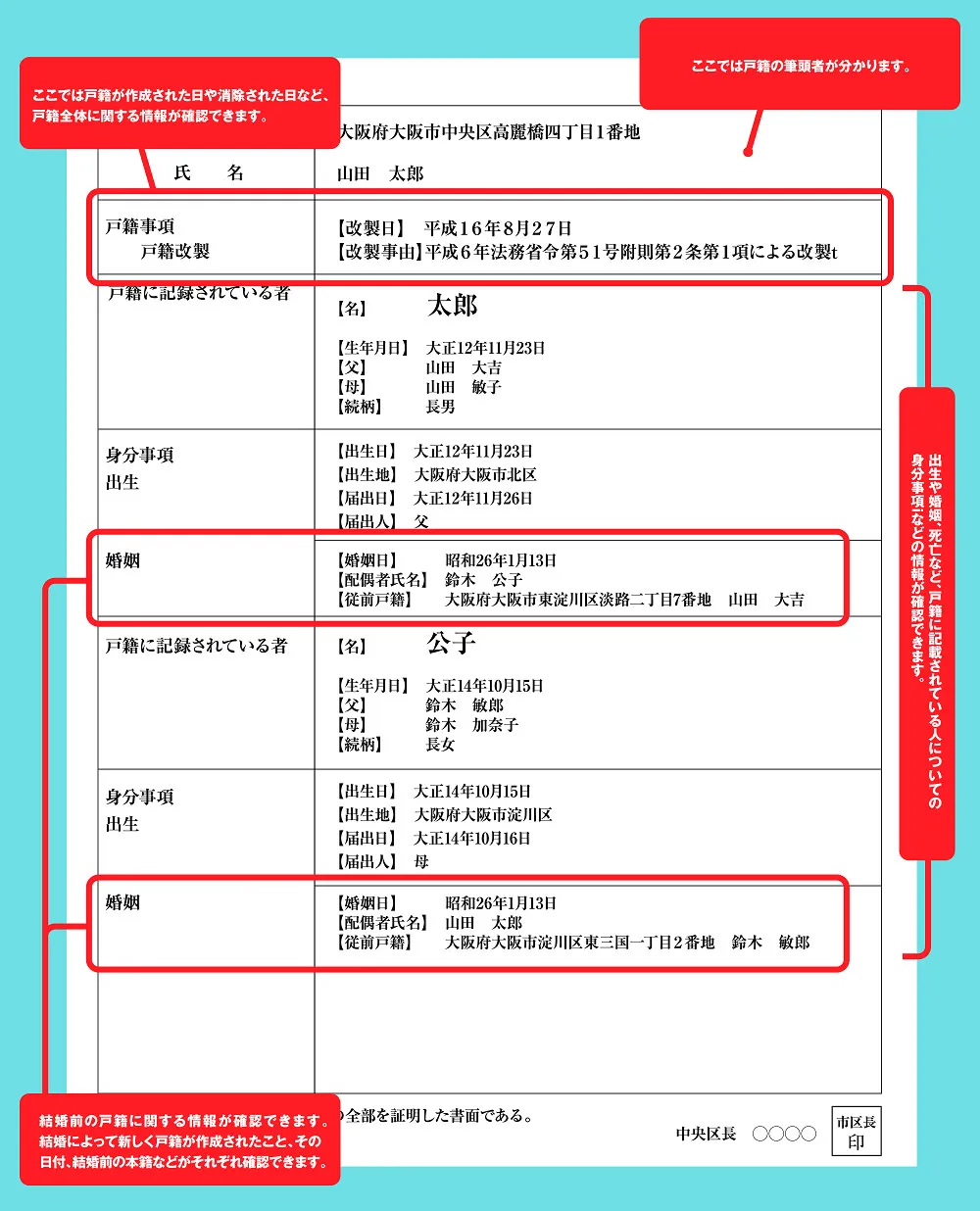

亡くなった人の連続した戸籍謄本を収集する際には、取得した戸籍に記載されている情報を読み取っていく必要があります。

戸籍謄本を読み取る際のポイントは、主に以下の通りです。

戸籍は親と子で構成されており、以下の情報が記載されています。

- 本籍地

- その人の氏名

- 生年月日

- 身分事項(出生、死亡、婚姻など)

戸籍に記載されている改製理由や前の本籍地などを確認すれば、戸籍をさかのぼって取得できます。

戸籍謄本の取得方法や必要書類は、以下の通りです。

| 取得できる窓口 | 本籍がある(あった)市区町村役場※郵送可 |

| 取得できる人 |

|

| 手数料の目安 |

|

| 必要なもの |

など |

なお、戸籍謄本の取得方法は各市区町村のHPで確認できます。

実際に請求先の市区町村HPを確認しておくと安心です。

3-3 【3ヶ月以内】相続財産の調査

相続人の確定や戸籍謄本の収集が完了したら、次は相続財産の調査をしていきましょう。

相続財産の調査をすませておかないと、多額の借金まで相続してしまう、何度も遺産分割協議をやり直す羽目になるなどの可能性もあるからです。

相続財産の調査を行う流れは、以下の通りです。

- 相続財産の種類を把握する

- 相続財産の資料を探す

- 相続財産の種類に合った調査を進める

それぞれ詳しく解説していきます。

3-3-1 相続財産の種類を把握する

相続財産は現金や預貯金といったプラスの相続財産と借金などのマイナスの相続財産にわけられます。

それぞれの例は、以下の通りです。

【プラスの相続財産】

- 現金や預貯金などの現物財産

- 不動産

- 借地権など不動産上の権利

- 自動車や貴金属などの動産

- 株式や国債などの有価証券

- その他証券

- 著作権などの知的財産権

- 亡くなった人が受取人の生命保険金

【マイナスの相続財産】

- 借金やローンなどの負債

- 連帯保証などの保証債務

- 損害賠償債務

- 未納の税金などの公租公課

- 買掛金

- その他、未払債務

相続財産に含まれる財産に関しては、以下の記事でも詳しく解説しています。ご参考にしてください。

逆に以下の財産は、相続財産に含まれません。

- 墓地・仏壇・遺骨などの祭祀財産

- 香典や葬儀費用、埋葬料

- 故人以外が受取人の生命保険金

相続財産以外の財産に関しては、以下の記事で詳しく紹介しています。

3-3-2 相続財産の資料を探す

相続財産に関するイメージを持った後は、実際に相続財産の資料や手がかりを探していきましょう。

具体的には、故人の自宅や貸金庫などを中心に、大切そうなものを保管していそうな場所を探します。

相続財産の手掛かりとなるのは、主に以下のような資料です。

- 預金通帳やキャッシュカード

- 銀行や証券会社等からの郵便物

- 不動産の権利証、登記簿謄本

- 不動産の売買契約書

- 不動産の納税通知書

- 借用書や請求書

- 確定申告書の控え

なお、預金通帳は残高を把握するだけでなく、過去の入出金記録から他の相続財産を把握するのにも役立ちます。

必ず過去の取引明細も確認しておきましょう。

3-3-3 相続財産の種類に合った調査を進める

亡くなった人が所有していた相続財産の種類を把握できたら、財産の具体的な評価に移りましょう。

財産に合った調査方法を選択し、どんな財産をいくら所有していたのかを把握していけるとスムーズです。

財産別の相続財産の調査方法は、以下の通りです。

- 不動産の調査方法:登記事項証明書や名寄帳を取得する

- 預貯金や有価証券の調査方法:口座を開設していそうな金融機関に電話をして相続発生の事実を伝える

- その他の相続財産の調査方法:生命保険会社などに問い合わせを行い、名義変更や解約手続きなどの確認をする

財産別の調査方法は、以下の記事でも詳しく解説しています。

3-4 【3ヶ月以内】限定承認・相続放棄を検討

相続財産の種類や合計額がわかった後は、相続放棄や限定承認を行うか検討する必要があります。

相続には、以下の3種類の選択肢があります。

- 単純承認:無条件で全財産や全負債を相続する

- 限定承認:相続財産を超えた借金は負担しない

- 相続放棄:相続人としての立場を放棄する

このうち限定承認と相続放棄は、相続開始から3ヶ月以内に手続きを行わなければなりません。

相続放棄と限定承認はそれぞれ家庭裁判所で申立て手続きが必要です。それぞれ詳しく解説していきます。

3-4-1 限定承認の手続き方法や必要書類

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ相続方法です。

借金などのマイナスの財産がどれだけあるか明確にならない場合や不動産など手放したくない財産がある場合に選択される場合が多いです。

限定承認はこの後で解説する相続放棄と異なり、相続人全員が手続きを行わなければなりません。

限定承認の手続き方法や必要書類は、以下の通りです。

| 提出先 | 故人の住所地を管轄する家庭裁判所 |

| 手続きする人 | 相続人全員が共同して行う |

| 手数料の目安 |

|

| 必要なもの |

など |

限定承認の手続きは自分でも行えますが、かなり複雑なので、相続に詳しい司法書士や弁護士といった専門家への相談がおすすめです。

3-4-2 相続放棄の手続き方法や必要書類

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も相続せず、相続人としての立場を放棄する制度です。

亡くなった人に多額の借金がある場合や相続に関わりたくない人におすすめの選択肢といえるでしょう。

相続放棄は限定承認と異なり、相続人単独で手続き可能です。

手続き方法および必要書類は、下記の通りです。

| 提出先 | 故人の住所地を管轄する家庭裁判所 |

| 手続きする人 | 相続放棄する人(または法定代理人) |

| 手数料の目安 |

|

| 必要なもの |

など |

3-5 【4ヶ月以内】所得税の準確定申告

自営業者や不動産所得がある人などが亡くなったときには、相続人は故人のかわりに所得税の申告を行わなければなりません。

これを準確定申告と呼び、相続開始から4ヶ月以内に行う必要があります。

準確定申告が必要なケースは、主に以下の通りです。

- 個人で事業を行っていた

- 不動産を賃貸していた

- 2ヶ所以上から給料をもらっていた

- 給与所得が2,000万円を超えていた

- 給与や退職金以外の所得があった

- 多額の医療費の支払いがあった

準確定申告の手続き方法や必要書類は、下記の通りです。

| 提出先 | 故人の住所地の所轄税務署 |

| 手続きする人 |

|

| 必要なもの |

など |

3-6 【10ヶ月以内】遺産分割協議の開始

遺言書がなかった場合には、相続人全員で相続財産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行います。

遺産分割協議に法的な期限はありませんが、後述する相続税申告時に遺産分割協議書の提出が必要になるので、相続開始から10ヶ月以内に完了させるのが理想です。

なお、遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますが、全員が1ヶ所に集まり行う必要はありません。

電話やメール、その他の方法で意見交換をしながら協議を進めるのでも、問題ありません。

また、以下に該当する相続人がいる場合には、家庭裁判所で代理人を選任してもらい遺産分割協議を進める必要があります。

| 認知症になって判断能力を欠く人 | 成年後見人 |

| 行方不明者 | 不在者財産管理人 |

| 未成年者 | 特別代理人 |

意見の相違や連絡が取れない相続人がいて遺産分割協議が難しい場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申立て、裁判所関与のもと話し合いを進めなければなりません。

遺産分割協議や遺産分割調停については、以下の記事で詳しく解説しています。

これは、配偶者が自宅を相続しなくても、その家に生涯住み続ける権利を得られる制度です。

被相続人の遺言や遺産分割協議の内容に基づいて設定されるため、相続財産の分け方を決める際には、この権利の有無も考慮しましょう。

3-7 【10ヶ月以内】遺産分割協議書の作成

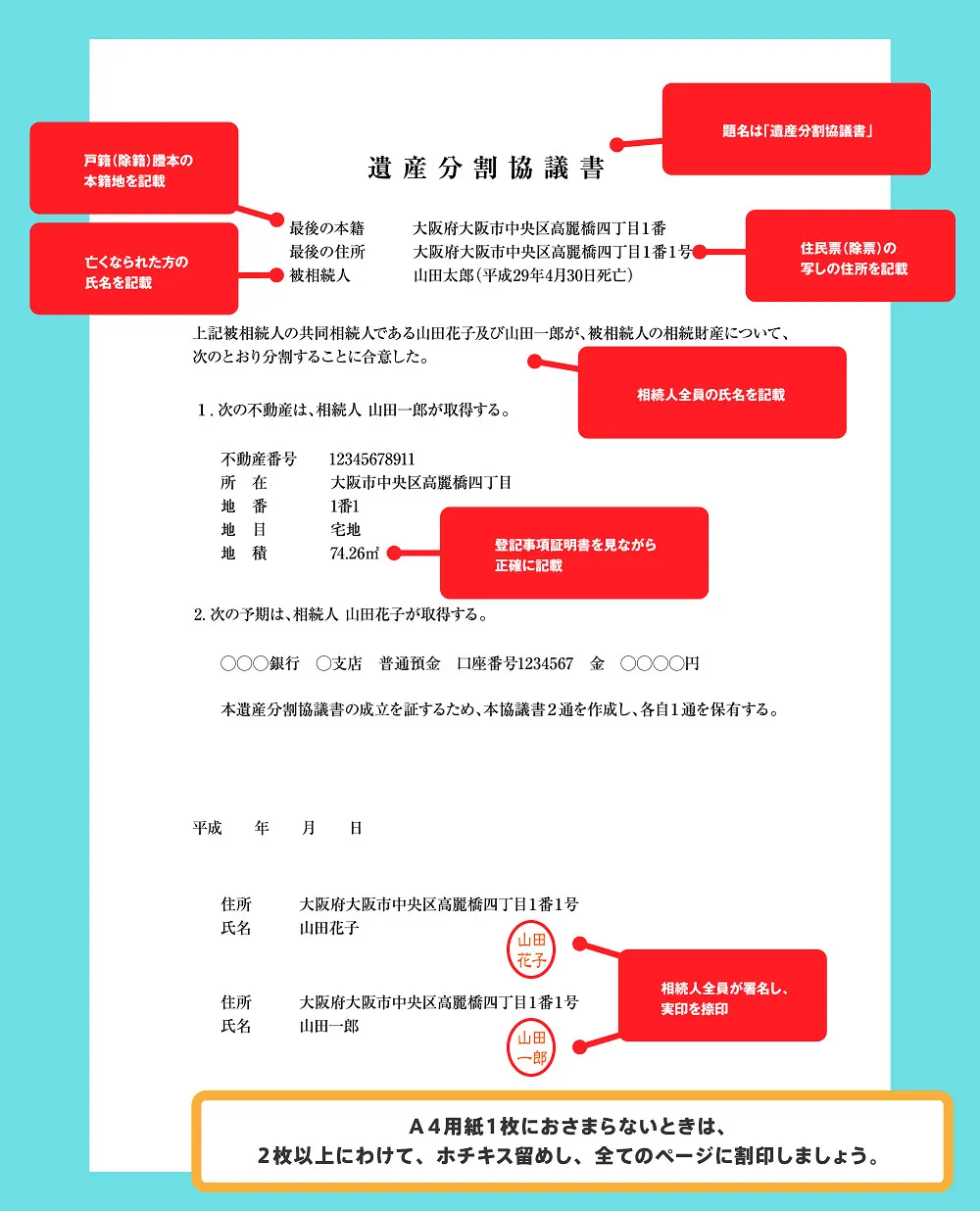

遺産分割協議が完了したら、相続人全員が実印で押印、印鑑証明書を添付し、遺産分割協議書を作成します。

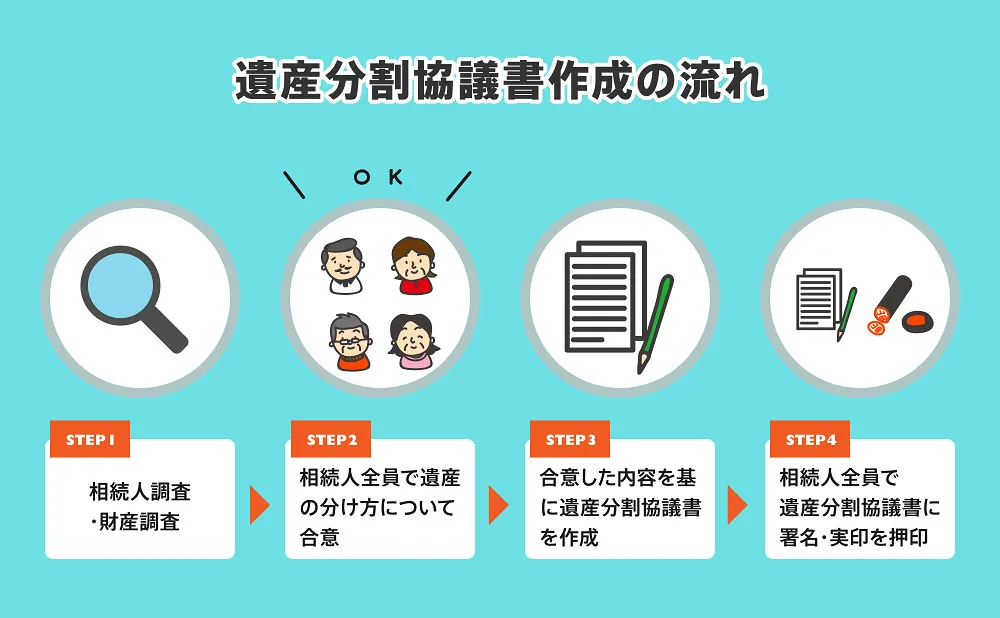

遺産分割協議書の作成の流れは、下図の通りです。

後日、トラブルが発生するのを避けるためにも、遺産分割協議書には「誰が、どの財産を、どれくらい相続するのか」を明確に記載しておかなければなりません。

遺産分割協議書のイメージ図は、下記の通りです。

遺産分割協議書の作成方法に関しては、以下の記事もご参考にしてください。

3-8 【10ヶ月以内】預貯金・有価証券等の名義変更

遺産分割協議書の作成が完了したら、各相続財産の相続手続きを行えます。

預貯金や有価証券等の名義変更手続きの流れは、以下の通りです。

- 金融機関や証券会社に連絡する

- 残高証明書の開示、照会請求を行う

- 所定の届出用紙(相続手続依頼書)を入手する

- 届出用紙と必要書類を提出する

- 相続人が口座開設を行う(有価証券等を相続する場合)

必要書類の種類や細かい手続きの流れに関しては、各金融機関で異なる場合もあります。

まずは亡くなった人が、口座開設していた金融機関に連絡をいれてみましょう。

金融機関の名義変更手続きを行うときに必要な書類は、主に以下の通りです。

| 全てのケースで必要になる書類 |

など |

| 遺言書がない場合に必要になる書類 |

など |

| 遺言書がある場合に必要になる書類 |

など |

3-9 【10ヶ月以内】不動産の名義変更

不動産を所有していた人が亡くなった際には、不動産の名義変更手続きが必要です。

この手続きは一般的に「相続登記」と呼ばれていて、法務局に必要書類と登記申請書を提出して、手続きします。

なお、相続人が不動産を売却すると決めている場合でも、いったん亡くなった人の名義から相続人名義に変更しなければなりません。

相続登記の手続き方法や必要書類は、下記の通りです。

| 提出先 | 不動産の所在地を管轄する法務局 |

| 提出できる人 |

|

| 費用 | 不動産固定資産評価額の0.4%(登録免許税) (目安:1000万円の場合4万円、2000万円の場合8万円) |

| 必要なもの |

など |

これまで相続登記は「当事者の任意」に任せられており、名義変更もされず長年放置されていた土地がありました。

しかし、2024年より相続登記を行うことが義務になります。

もし相続した土地の変更登記がお済みでないのであれば、まずは相続登記を行いましょう。

相続登記は司法書士に代行してもらうことも可能です。

相続登記の義務化に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。

3-10 【10ヶ月以内】各種財産の名義変更

これまで解説した預貯金や有価証券、不動産以外の相続財産も名義変更手続きがそれぞれ必要です。

代表的な相続財産の名義変更手続きの方法を紹介します。

3-10-1 自動車の名義変更方法

自動車の名義変更方法や必要書類は、下記の通りです。

| 提出先 | 管轄する運輸局または自動車検査登録事務所 |

| 手続きする人 |

|

| 費用 | 手数料500円 |

| 必要なもの |

など |

3-10-2 バイクの名義変更方法

バイクを相続した場合には、いったん廃車手続きをして相続人名義で再登録をします。

バイクの大きさによって、以下のように手続き先の窓口が異なります。

- 125cc以下:市区町村役場

- 126cc以上:運輸局

3-10-3 ゴルフ会員権の名義変更方法

ゴルフ会員権を相続したら、運営しているゴルフ場に名義変更の申請を行います。

ゴルフ会員権の売却を検討しているときは、名義変更することなく売却できる場合もあるので、まずは確認してみましょう。

ゴルフ会員権の名義変更に必要な手続きや書類は、運営しているゴルフ場によって異なります。

3-10-4 電話加入権の名義変更方法

電話加入権とは、電話回線を利用するためにNTTと契約する権利です。

電話加入権を名義変更するには、承継という手続きが必要になります。

また、電話加入権は1回線につき1,500円程度の財産価値と言われており、相続手続きの手間を嫌う人も多いようです。

その場合、契約解除を申請することで無料で権利を放棄することもできます。

3-10-5 損害保険の名義変更方法

故人が損害保険に加入していた場合、名義変更して継続するか解約するかを検討する必要があります。

損害保険の名義変更・解約手続き方法は保険会社によって異なるため、保険会社の担当者に確認しましょう。

また損害保険が積立型の場合は、名義変更後に受け取れる満期返戻金や解約後に受け取れる解約返戻金は相続財産として扱われます。

誰が相続するのか相続人全員で決めておく必要があります。

| 損害保険の名義変更・解約手続の方法 | |

| 提出先 | 各保険会社 |

| 手続きする人 | 相続人 |

| 必要なもの | 各保険会社所定の(解約)名義変更申請書・保険証券・故人の戸籍謄本・相続人の戸籍謄本・相続人の印鑑証明書・本人確認書類など |

3-11 【10ヶ月以内】相続税の申告

相続財産の分割方法が決定したら、相続財産の評価額を算出し相続税がかかるかの計算をしましょう。

相続税がかかる場合は、10ヶ月以内に相続税の申告・納税を済ませる必要があります。

相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除額が用意されており、相続財産の合計評価額が基礎控除額に収まる場合には、相続税の申告や納付は必要ありません。

遺産総額が相続税の基礎控除を上回る場合は、下記の手順で相続税の計算および申告を行いましょう。

- 相続財産の評価額を算出

- 相続税の総額を計算

- 申告書の作成・納税

なお、相続税には基礎控除以外にも「小規模宅地等の特例」や「配偶者控除」などが用意されており、利用すれば相続税がかからなくなる場合もあります。

相続税の控除や特例を利用できるか知りたいときは、相続に詳しい税理士に相談するのが良いでしょう。

4章 【1年・2年・3年・5年以内】に行うべき相続手続き

相続手続きの中には、期限が1年以上あるものもあります。

期限が長い分、焦って手続きをする必要はないですが、手続きし忘れには注意が必要です。

相続開始から1~5年の間に行うべき手続きは、主に以下の通りです。

- 遺留分侵害額請求

- 健康保険の埋葬料・葬祭費の請求

- 生命保険金の請求

- 遺族年金の請求

それぞれ詳しく解説していきます。

4-1 【1年以内】遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害した相続や生前贈与が行われたときに、遺産を多く受け取った人物に対し、遺留分侵害額相当額の金銭を請求する行為です。

配偶者や子供、親などの法定相続人には、遺留分と呼ばれる遺産を最低限度受けとれる権利が用意されています。

例えば、遺言書で「愛人に全ての財産を相続させる」と記載されていても、配偶者や亡くなった人の子供は遺留分にあたる金額を愛人に請求可能です。

ただし、遺留分侵害額請求を行えるのは、以下の期間までです。

- 相続開始と遺留分の侵害を知ってから1年以内

- 相続開始から10年以内

遺言書の内容が遺留分を侵害しており納得できない場合には、遺留分侵害額請求を忘れずに行いましょう。

4-2 【2年以内】健康保険の埋葬料・葬祭費の請求

家族が亡くなると、加入していた健康保険組合から埋葬料が支給されます。

さらに、国民健康保険や後期高齢者医療制度の適用対象者であれば、葬祭費も支給されます。

埋葬料や葬祭費の請求は死亡から2年以内と期限が決められているので、忘れないように手続きをしましょう。

1章で解説した加入している健康保険の資格喪失手続きと一緒に行ってしまうのが、スムーズかつ手続きし忘れを防げるのでおすすめです。

手続き方法や必要書類は、下記の通りです。

| 提出期限 | 死亡日から2年以内 |

| 提出する人 | 亡くなった方の配偶者、親族、同居人 |

| 提出先 |

|

| 必要書類 |

|

4-3 【3年以内】生命保険金の請求

生命保険金は自動で支払われるのではなく、受取人が請求しなければなりません。

さらに、生命保険金の請求期限は死亡してから3年以内です。

他の相続手続きでバタバタしていると忘れてしまう恐れがあるので、ご注意ください。

家族が亡くなったら、どこの生命保険会社に加入していたかなどをしっかり確認して速やかに保険金の請求を行いましょう。

手続き方法や必要書類は、以下の通りです。

| 提出期限 | 死亡日から3年以内 |

| 提出する人 | 保険証書に記載されている受取人 |

| 提出先 | 契約している保険会社の請求窓口 |

| 必要書類 |

|

加入先の生命保険会社によっては、手続き方法や必要書類が異なる可能性があるので、事前に確認することをおすすめします。

4-4 【5年以内】遺族年金の請求

配偶者や未成年者の親が亡くなった場合、遺族年金が遺族に支給されます。

遺族年金も他の支給金と同様に、申請しないと支給は始まりません。

請求期限は死亡から5年間となっているので、速やかに申請して給付を開始してもらいましょう。

手続き方法や必要書類は、下記の通りです。

| 提出期限 | 死亡日から5年以内 |

| 提出する人 | 亡くなった方の配偶者や子供 |

| 提出先 | 住民地の市区町村国民年金窓口 |

| 必要書類 |

|

本記事で解説したように、相続手続きは種類が多く期限が決まっているものも多いです。

手続きをミスなく期限内に完了させたいのであれば、必要に応じて専門家に頼るのも良いでしょう。

次の章では、相続手続きを依頼できる専門家について紹介していきます。

5章 相続手続きのベストな依頼先

相続手続きの種類によっては、必要書類の収集や複雑な書類を作成する必要があり、自分で行うことが難しい場合もるでしょう。

自分で行うことが難しい手続きについては、遺産相続に詳しい専門家に依頼もご検討ください。

相続手続きの依頼先となる専門家は①司法書士、②税理士、③弁護士、④行政書士であり、それぞれの業務範囲や得意分野は、下記の通りです。

| 専門家に依頼したい項目 | 相続手続きに関わる専門家 | ||||

| 司法書士 | 税理士 | 弁護士 | 行政書士 | ||

| ① | 相続人の調査(戸籍収集) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| ② | 相続財産の調査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| ③ | 遺産分割協議書の作成 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| ④ | 相続手続き全般の委任 (遺産承継業務の法令根拠の有無) | ◯ | ◯ | ||

| ⑤ | 相続不動産の名義変更 | ◯ | |||

| ⑥ | 遺言の検認手続き | ◯ | ◯ | ||

| ⑦ | 特別代理人の選任申立て | ◯ | ◯ | ||

| ⑧ | 相続放棄の申立て | ◯ | ◯ | ||

| ⑨ | 遺産分割調停の申立て | ◯ | ◯ | ||

| ⑩ | 所得税の準確定申告手続き | ◯ | |||

| ⑪ | 相続税の申告手続き | ◯ | |||

| ⑫ | 遺産相続紛争の代理交渉 | ◯ | |||

上記の表を確認いただけばわかるように、専門家によって依頼できる業務の範囲は異なります。

専門家ごとの専門分野を考慮すると、以下のように相談する専門家を使い分けるのが良いでしょう。

- 弁護士:遺産相続争いがあるとき

- 司法書士:遺産相続争いがないとき、相続財産に不動産があるとき

- 税理士:相続税申告が必要なとき

- 行政書士:一部の書類作成が難しい場合

なお、法令上明確に遺産承継業務を行うことができるとされている専門家は、司法書士と弁護士だけです。

司法書士もしくは弁護士に遺産承継業務を依頼すれば、以下をすべて代行してもらえます。

- 相続人の調査

- 公正証書遺言の有無の調査

- 相続財産の調査・評価

- 財産目録の作成

- 遺産分割協議のサポート・遺産分割協議書の作成

- 不動産の名義変更

- 預貯金その他の名義変更・解約

- 遺産の売却サポート

- 遺産分配の明細作成

- 遺産の分配

相続税申告や登記申請は受託している専門家主導のもと、税理士や司法書士へ依頼することになります。

まとめ

相続手続きは非常に種類が多く、手続きの中には期限が決まっているものもあります。

期限を過ぎてしまうと、追徴課税などのペナルティが発生する、金銭を受け取る権利を失うなどの可能性もあるので注意が必要です。

大切な家族が亡くなると、遺された家族は何から手をつければ良いかわからず、途方に暮れてしまう場合もあります。

考えたくはないですが、誰しもがいつかは直面する親や家族の死。

いざというとき焦らないための備えとして、また、いざというときの指針として本記事を活用していただければ幸いです。

相続手続きは自分で行うこともできますが、少しでも手続きの手間を減らしたい、ミスなく手続きを終えたい場合には専門家に相談することもご検討ください。

グリーン司法書士法人では、相続手続きに関する相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

銀行の相続手続きに必要な書類は何?

銀行の相続手続きに必要な書類は、下記の通りです。

・名義書換依頼書(相続届)

・名義変更に関する申込用紙

・相続人の戸籍

・印鑑証明書

・相続放棄証明書

・遺産分割協議書

・遺言書

▶銀行の名義変更手続きについて詳しくはコチラ相続手続きを司法書士に頼むといくらかかる?

相続手続きの種類はたくさんあるので、司法書士の代表的な業務である、相続登記の報酬の相場をご案内いたします。

不動産の数や評価額によって大きく増減しますが、一般的な自宅(評価額1,000~3,000万円)であれば、5万円~8万円が相場です。

しかし、これはあくまで「相続登記申請」のみの報酬なので、「戸籍収集代行」や「遺産分割協議書作成」などその他必要な手続きを総合的に依頼する場合は、7万円~15万円程度になるでしょう。

詳しくは下記リンク先で解説しておりますので、ご参考にしてください。

▶司法書士の報酬相場と相続登記にかかる費用相続手続きの流れは?

相続手続きは、下記の順番で行うのが効率的でおすすめです。

【3ヶ月以内】遺言書の有無の調査・検認手続き

【3ヶ月以内】相続人の調査

【3ヶ月以内】相続財産の調査

【3ヶ月以内】限定承認・相続放棄を検討

【4ヶ月以内】所得税の準確定申告

【10ヶ月以内】遺産分割協議の開始

【10ヶ月以内】遺産分割協議書の作成

【10ヶ月以内】預貯金・有価証券等の名義変更

【10ヶ月以内】不動産の名義変更

【10ヶ月以内】各種財産の名義変更

【10ヶ月以内】相続税の申告

▶相続手続きの流れについて詳しくはコチラ相続手続きをしなかったらどうなる?

相続手続きの中には、期限が決まっている手続きも多く、期限を過ぎると手続きできなくなる、ペナルティが発生する場合もあるのでご注意ください。

例えば、相続放棄や限定承認の期限を過ぎてしまうと手続きできなくなりますし、準確定申告や相続税申告をせずに放置していると延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生します。相続手続きを専門家に依頼した際の費用は誰が払う?

相続手続きを専門家に依頼した際の費用を払う人物は、法律などで決められていません。

しかし、財産の名義変更手続きを依頼した場合は、財産を受け継ぐ相続人が支払うことが一般的です。

一方で、遺産分割協議書の作成や相続人調査など、相続人同士で協力して行う手続きを専門家に依頼した場合は、事前に費用負担について話し合っておくのが良いでしょう。相続放棄をしないでいるとどうなる?

自分が相続人であると知ってから3ヶ月を過ぎても想像放棄をしないでいると、相続放棄の申立てができなくなってしまいます。

相続放棄も限定承認もしなかった場合、単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継ぎます。