- 遺産分割調停とは何か

- 遺産分割調停を行うメリット、デメリット

- 遺産分割調停申立てから解決までの流れ

- 遺産分割調停にかかる費用

遺産分割調停とは、相続人全員が参加し、相続財産の分け方を決定するための裁判所の手続きです。

家族や親族が亡くなり相続が発生したときには、原則として相続人全員で遺産分割協議と呼ばれる話し合いを行い、遺産分割方法を決定します。

一方で、相続人全員による話し合いでは解決しない場合は、裁判所にて遺産分割調停を行い解決を目指します。

ただし、遺産分割調停はあくまでも話し合いであり、調停でも解決しない場合は遺産分割審判へ進まなければなりません。

本記事では、遺産分割調停とは何か、行うメリットやデメリット、申立て方法について解説します。

遺産分割について納得できない場合は、下記の記事もお読みください。

目次

1章 遺産分割調停とは

遺産分割調停とは、法定相続人(法律で決められた相続人)が全員参加して、相続財産の分け方を決定するための裁判所の手続きです。

「調停」とは、話し合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。

したがって、遺産分割調停も、基本的に相続人同士が自分達で話合いを行うことにより、遺産分割方法を決定します。

遺産分割調停により、相続人全員が合意できたら調停成立となり、家庭裁判所で「調停調書」が作成されて当事者全員に送られ、相続手続きを進められます。

2章 遺産分割調停を行うメリット・デメリット

遺産分割調停では調停委員が間に入り話し合いを行えるので、冷静な話し合いを行えるなどのメリットがあります。

一方で、遺産分割調停は1ヶ月に1回程度のペースで話し合いが行われるため、解決までに時間がかかるなどのデメリットがあります。

遺産分割調停を行うメリットとデメリットを詳しく見ていきましょう。

2-1 遺産分割調停を行うメリット

遺産分割調停では調停委員が間に入るため、当事者同士で顔を合わせて話し合う必要がありません。

そのため、下記のメリットがあります。

- 当事者間での話し合いよりも冷静な話し合いができる

- 調停委員や裁判官が中立的な解決案を提案してくれる

遺産分割調停では、調停委員や裁判官が公正な立場で解決案を提案してくれます。

第三者からの公平な意見は相手方からの意見より受け入れやすいので、相続トラブルを解決しやすくなります。

2-2 遺産分割調停を行うデメリット

遺産分割調停は4~5回ほど行われることが多く、調停は1ヶ月に1回程度のペースで行われます。

そのため、解決までに時間がかかるのがデメリットといえるでしょう。

なお、相続手続きには相続税申告など期限が設定されているものもありますが、遺産分割調停を行っているからといって期限が延長されることはないのでご注意ください。

他にも、遺産分割調停を行うには下記のデメリットがあります。

- 解決までに時間がかかる

- 申立てに手間がかかる

- 申立て時に費用がかかる

- 希望通りの解決案を提案してもらえるとは限らない

遺産分割調停の申立てには様々な書類が必要になりますし、書類の作成、収集費用や申立て費用などもかかります。

また、裁判官や調停委員は相続人全員から意見を聞き、全員が納得する解決案を提案します。

そのため、自分の主張をすべて認めてくれるわけではなく、自分の希望通りの解決案を提案してくれるとは限らない点に注意しなければなりません。

そのため、遺産分割調停を行う際には申立ての手間や費用をかけても、納得のいく解決とならない可能性がある点に注意しておく必要があります。

申立ての手間や費用を抑えたいのであれば、相続人同士で話し合う遺産分割協議の段階で司法書士や弁護士に依頼しし、公平な遺産分割協議案を提案してもらうのも良いでしょう。

3章 遺産分割調停をすべきタイミング

先ほどの章で解説したように、遺産分割調停にはメリットとデメリットがあります。

メリットとデメリットを踏まえて、遺産分割調停を行うべきタイミングを確認していきましょう。

遺産分割調停を行うべきタイミングは、下記の通りです。

- 遺産分割協議が決裂したとき

- 連絡がとれない相続人がいる

- 話合いをできる雰囲気ではない

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1 遺産分割協議が決裂したとき

典型的なタイミングは、相続人同士の遺産分割協議が決裂した場合です。

親が死亡して子供たちが遺産分割を行うときなどには、ある子どもが「親の介護を一手に引き受けた分多く欲しい!」と主張することや、別の子どもが生前に大きな贈与を受けていて他の相続人が不公平感を持つケースもあります。

このように、相続人間で主張が異なる、一部の相続人が不公平感を持つと、当事者間では意見がまとまらない恐れがあります。

話合いが決裂して解決が困難であれば、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てて解決するしかありません。

3-2 連絡がとれない相続人がいる

遺産分割協議には、法定相続人が全員参加する必要があります。

しかし、ときには連絡をとれない相続人がいる場合もあります。

居場所はわかっていても、故人や相続人と仲が悪く無視されるケースもあるでしょう。

自分たちでいくら電話や郵便などを送っても返答がない場合には、遺産分割の話し合いを進めることが困難になるので、遺産分割調停を行うしかありません。

3-3 話合いをできる雰囲気ではない

相続開始前からすでに相続人間の対立が激しく、自分たちでは話合いをできる雰囲気ではないケースがあります。

そのようなときには、相続が発生したら速やかに遺産分割調停を申し立てて解決を目指すのが良いでしょう。

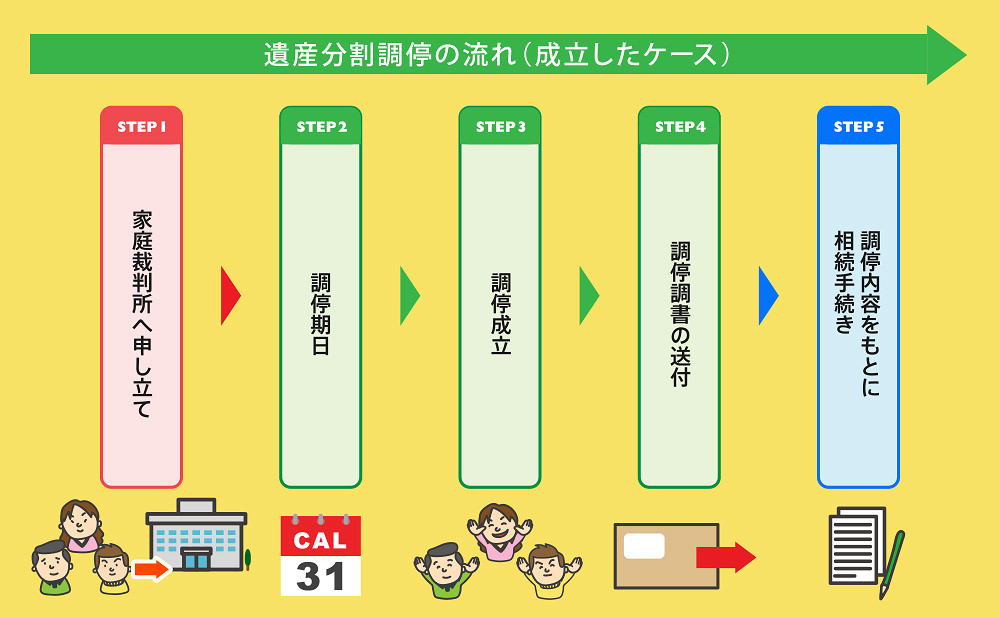

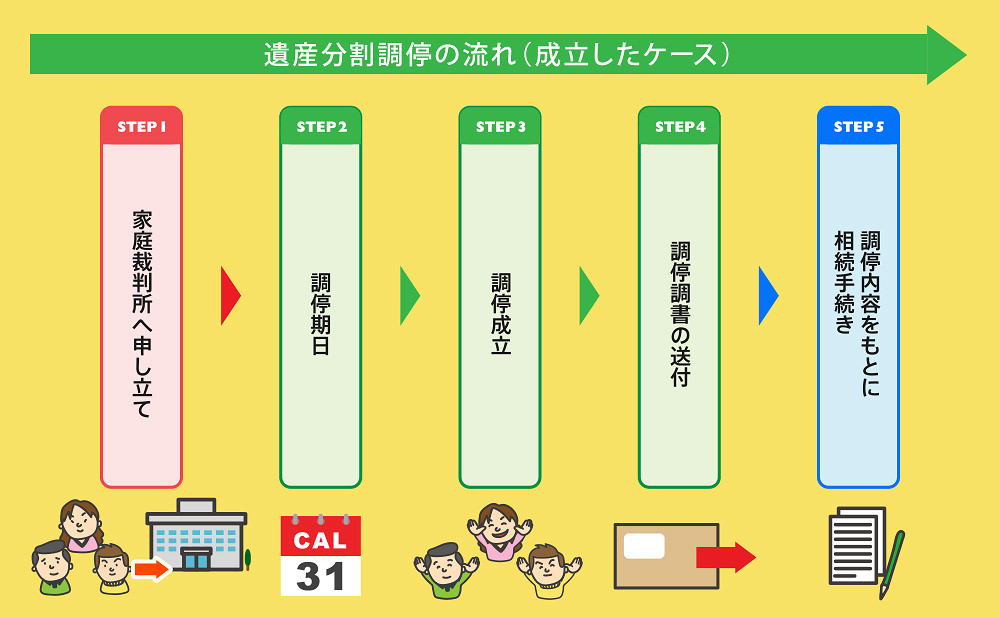

4章 遺産分割調停手続きの概要と流れ

遺産分割調停を行うには、家庭裁判所への申立手続きが必要であり、下記の流れで進めていきます。

- 家庭裁判所へ申し立てる

- 調停期日を迎える

- 調停成立となる

- 調停調書が送付される

- 調停内容をもとに相続手続きを進める

なお、遺産分割調停が不成立となった場合は、遺産分割審判へと手続きが進みます。

遺産分割調停の解決には時間がかかり、半年から1年程度かかることが多いです。

ただし、中には1年以上かかるケースも3割以上存在し、中には2年、3年かかるケースもあります。

STEP① 家庭裁判所へ申し立てる

まずは必要書類を揃えて相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で調停の申立てを行います。

相手が複数いる場合には、誰か1人の住所地を管轄する家庭裁判所でかまいません。

すべての相続人が参加しなければならないので、相手方にしない人とは共同で申立人となる必要があります。

必要書類および収集方法は、下記の通りです。

| 必要書類 | 概要・収集方法 |

|---|---|

| 申立書 |

|

| 遺産目録 |

|

| 当事者目録 |

|

| 相続関係説明図 |

|

| 亡くなった人の出生時から死亡時までのすべての戸籍、除籍、改製原戸籍謄本 |

|

| 相続人全員の現在の戸籍謄本 (発行後3ヶ月以内のもの) | 本籍地のある市区町村役場で取得できる |

| 亡くなったの子や代襲者で死亡している人がいれば、その人の出生時から死亡時までのすべての戸籍、除籍、改製原戸籍謄本 |

|

| 亡くなった人の住民票除票または戸籍附票 | 住民票登録されている市区町村役場で取得できる |

| 相続人全員および亡くなった人の住民票または戸籍附票 (マイナンバー記載のないもの) | 住民票登録されている市区町村役場で取得できる |

| 遺産に関する資料 (不動産全部事項証明書等、預貯金の残高証明書等) |

|

なお、戸籍謄本や不動産全部事項証明書など必要書類の取得が手間になると感じる方は、司法書士に依頼することも可能です。

ただし、司法書士は遺産分割調停そのものの代理は行えないのでご注意ください。

STEP② 調停期日を迎える

申立をすると家庭裁判所から当事者宛に呼出状が届き、第1回調停が開催されます。

調停期日に裁判所に出頭し、調停委員に事情説明やこちらの主張を伝えます。

当事者の控室は分かれており順番に調停室へ入るので、当事者同士が顔を合わせることは原則なく調停委員を介して話し合いを進めていくことになります。

通常1回の期日では話し合いがつかないので、2回目、3回目と続行期日を入れていき、1ヶ月に1回くらいのペースで話し合いを継続します。

STEP③ 調停成立となる

相続人が全員合意できたら調停が成立し、調停調書が作成されます。

STEP④ 調停調書が送付される

調停が成立すると、数日後に裁判所から「調停調書」が送られてきます。

調停調書は合意内容が履行されないときに強制執行できるなど、法的効力があります。

STEP⑤ 調停内容をもとに相続手続きを進める

調停調書が送られてきたら、不動産の相続登記や預貯金の払い戻しなどの相続手続きを進めましょう。

遺産分割調停をしてもどうしても相続人の意見が合わずに合意できない場合、調停は不成立になります。

その場合、手続きは自動的に「審判」に移るため、当事者があらためて遺産分割審判の申立てをする必要はありません。

審判になると、裁判所が遺産分割方法を指定して「審判」を下し、家庭裁判所から当事者の自宅宛に「審判書」が送られてきます。

審判書が届いたら別途「審判確定証明書」を申請し、この2つの書類をもって相続登記や預貯金払い戻しなどの相続手続きを行います。

5章 遺産分割調停にかかる費用

遺産分割調停をする際には、①申立て費用などの実費と②司法書士や弁護士への報酬がかかります。

それぞれの費用相場について、解説していきます。

5-1 実費

遺産分割調停の際にかかる実費は、①収入印紙と②郵便切手代です。

収入印紙は、被相続人1名につき1,200円がかかります。

郵便切手代は、各地の裁判所によりますが、数千円程度であり、合計しても1万円はかかりません。

また、他にも調停に出席する際の交通費や申立て準備のための必要書類収集費用が数千円程度かかります。

5-2 弁護士・司法書士費用

遺産分割調停を弁護士や司法書士に依頼した場合、報酬が発生します。

弁護士に依頼した場合、下記の費用がかかることが多いです。

- 着手金:30~50万円、請求金額の2~8%程度

- 報酬金(成功報酬):取得できた金額の4~16%程度

なお、得られた経済的利益の金額が高くなるほど、弁護士費用のパーセンテージが下がることが普通です。

弁護士費用の計算方法は依頼する弁護士によって大きく異なるので、依頼前にしっかり確認しましょう。

司法書士へ遺産分割調停申立てに必要な書類の作成を依頼する場合の費用目安としては、15~25万円程度です。

司法書士は、申立てに必要な資料の準備と書類作成のみ依頼する費用になりますので、報酬金(成功報酬)はありません。

6章 遺産分割調停は1人でできる?

本記事の4章で解説したように、遺産分割調停は必要書類を揃え家庭裁判所に申立てを行えば手続きできます。

したがって、自分1人で手続きを進めることも、もちろん可能です。

ただし、遺産分割調停を1人で行うと非常に手間がかかりますし、相手の言い分について合意すべきかの判断も自分でしなければなりません。

本章では、遺産分割調停を1人で行うメリットを解説していきます。

6-1 1人で行うメリット

1人で行う場合、費用を抑えられるメリットがあります。

調停申立には数千円しかかりませんし、他にかかるのは交通費くらいです。

弁護士費用がかからないため、調停の費用はかなり安くなります。

6-2 1人で行うデメリット

1人で調停をすると、非常に手間がかかります。

本記事の4章で解説したように、遺産分割調停の申立てを行う際には、様々な書類を準備しなければならないからです。

また、遺産分割調停について司法書士や弁護士に相談しないと、相手の言い分が法的に妥当か、合意すると有利になるのか不利になるのかなど、適切な判断が難しくなります。

相手に弁護士がついていたら、調停委員が相手に肩入れして、当方が不利になってしまう可能性もあるでしょう。

7章 遺産分割調停を依頼できる専門家

先ほどの章で解説したように、遺産分割調停の申立て自体は1人でもできますが、調停での話し合いに不安があるなら、弁護士か司法書士に依頼しましょう。

なお、弁護士と司法書士では対応できる内容が異なるので、ご注意ください。

- 弁護士:遺産分割調停の申立てから裁判所とのやり取り、相手方への反論、調停委員の説得などあらゆる作業を代行可能

- 司法書士:必要書類の準備や裁判所への提出書類の作成を代行可能

遺産分割調停を1人で進めるのに不安があるならば、弁護士に依頼するのが確実です。

一方で、できるだけ費用を抑えたいという場合は、必要書類の準備や裁判所への提出書類の作成のみを司法書士へ依頼するのが良いでしょう。

ただし、調停調書にかいてもらう内容を間違えると調停後の手続き、特に不動産登記を行うときに支障がでる可能性があるので、一度は専門家の相談を受けられることをおすすめします。

8章 遺産分割調停を有利に進める7つのコツ

遺産分割調停で自分が希望する内容で解決するには、話し合いの段階で適切な対応を心がける必要があります。

具体的には、下記の7つを意識して調停に臨みましょう。

- 調停期日の無断欠席や遅刻を避ける

- お互いの立場を尊重し感情的にならず対応する

- 法律の考え方や知識を理解しておく

- 自分の意見をはっきりと伝える

- 調停委員や裁判官の心証を良くする

- 隠し事をしない

- 譲れない内容と譲れる内容をはっきりさせておく

それぞれ詳しく見ていきましょう。

8-1 調停期日の無断欠席や遅刻を避ける

調停期日には当事者全員の参加が必要であり、不参加の人物がいると調停が不成立になり遺産分割審判へと進んでしまいます。

また実際に科せられる例は少ないものの「調停に正当な理由がなく出頭しないときは、家庭裁判所は5万円以下の過料に処する」という罰則規定もあるのでご注意ください。

調停期日に事情があり参加できない場合は、下記の方法で自分の意見を主張できます。

- 弁護士に出席してもらう

- 電話会議システムを活用する

8-2 お互いの立場を尊重し感情的にならず対応する

調停はあくまで話し合いの手続きであり、お互いが自分の言い分のみを精一杯主張し続けていては解決できません。

相手のことも考えて「妥協」する姿勢も必要です。

感情的になるとどうしても適切な判断ができなくなるので、「どのような解決方法が全員にとってベストか」という視点を持って冷静に対応していきましょう。

8-3 法律の考え方や知識を理解しておく

調停は話し合いによる解決なので当事者が納得すればどのような解決も可能ですが、基本的には「法律の考えに沿って解決すべき」です。

そのため、ベースは「法定相続分に従った解決方法」を目指すことになるでしょう。

無茶な主張をしても通らない可能性が高いので、まずは法律の正しい考え方を理解しそれに沿った主張をしていきましょう。

8-4 自分の意見をはっきりと伝える

遺産分割調停は調停委員を介した話し合いであり、自分の意見をはっきりと主張しなければ調停委員にも相手方にも伝わりません。

- 遺産をどのように分割したいのか

- どうしてそのような分割方法を希望しているのか

- 上記を示す客観的な証拠

上記を用意しておけば、調停委員も納得させられるはずです。

8-5 調停委員や裁判官の心証を良くする

調停委員は決定権を持つわけではありませんが、相続人同士の間に入って話し合いを進める人ですから話の方向性に影響を持ちます。

そのため、遺産分割調停では調停委員の心証を良くし味方につけましょう。

- マナーを守って礼儀正しく振る舞う

- 服装をきちんとする

- わかりやすく話しをする

- 無茶を言わない

- 大声を出さない

上記の基本的なことをしっかりと守ることが大切です。

8-6 隠し事をしない

自分にとって不利な事実や遺産に関することを隠したまま話を進めると、後でバレたときに調停委員の心証が悪くなってしまいます。

相手方の信用もなくすので、結果として遺産分割調停が上手くいく確率も下がってしまうので絶対にやめましょう。

8-7 譲れない内容と譲れる内容をはっきりさせておく

遺産分割調停では自分の希望が100%通る可能性は低く、相続人同士で譲り合い全員が納得する方法を見つけます。

そのため、主張をすべて通そうとするのではなく譲れるものと譲れないものの基準をはっきりさせ、優先順位をつけておくことも大切です。

9章 遺産分割調停を申し立てられたときの対処方法

遺産分割調停を申し立てられて呼び出し状が届いたら、できる限りその日に出頭すべきです。

当日予定があってどうしても出席できないなら、裁判所に連絡を入れて出席できないことと出席できる日にちを裁判所に伝えましょう。

このようにきちんと対応すれば、欠席しても不利益はありません。

一方、理由なく出席しないと「5万円以下の過料」の制裁を科される可能性があります。

また合理的な理由なしに欠席を続けていると調停が不成立となり、審判になって遺産分割の方法を決定されてしまう可能性もあります。

自分が出席したくないならば、弁護士に依頼して代理で出席してもらうべきです。

まとめ

自分たちで話し合っても遺産相続方法を決められないなら、最終的に遺産分割調停をするしかありません。自分で遺産分割調停の申し立てをするのは非常に大変ですし、調停中も自分の主張をうまくできず不利になる可能性があります。

そのため、可能であれば遺産分割調停の申し立てや調停中のサポートを専門家に依頼した方が良いでしょう。

本メディアを運営しているグリーン司法書士法人グループは、提携先に相続に強い弁護士を抱えています。

資料収集・財産調査などは依頼し、話し合いは自分でやりたいという方には司法書士が、着手金を抑えつつ、信頼できる弁護士に依頼したい方は弁護士が担当いたします。

遺産相続に関してお悩みをお持ちの方は、ぜひとも当グループの無料相談をご利用ください。

弁護士・司法書士同席の上で、様々なご提案をさせて頂きます。

よくあるご質問

遺産分割調停にかかる費用はいくら?

遺産分割調停にかかる費用の内訳、相場は下記の通りです。

・収入印紙代:故人1人につき200円

・連絡用の郵便切手代:数千円程度

・戸籍謄本などの書類収集費用:数千円程度

・専門家への報酬:15~50万円程度

▶遺産分割調停について詳しくはコチラ遺産分割調停のデメリットは?

遺産分割調停を一人で行うと非常に手間がかかります。

また、相手に弁護士が付いていた場合、個人で交渉をするのは不利になる恐れがあります。

▶遺産分割調停を一人で行うデメリットについて遺産分割調停の費用を払うのは誰?

遺産分割調停を行うときに払う実費および弁護士費用は原則として依頼主が支払います。

▶遺産分割調停の費用について詳しくはコチラ