相続が発生すると、遺産や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い債務といったマイナスの財産も相続の対象となります。もし負債の方が多い場合、そのまま相続してしまうと大きなリスクを背負うことになりかねません。そこで重要な制度が「相続放棄」です。

相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に正式な申立(手続)を行い、受理されることで相続権を放棄する方法です。単なる口頭の意思表示では効力がなく、相続人としての地位を最初から失ったものとみなされるため、借金や債務の返済義務を負うこともありません。

ただし、相続放棄には「3ヶ月以内(熟慮期間)」という厳格な期限が定められており、さらに一度成立すると撤回はできません。必要な書類(戸籍謄本・住民票・相続放棄申述書など)を揃え、収入印紙や郵便切手を添えて裁判所に提出するなど、正確な手続が求められます。

本記事では、相続放棄を検討すべきケースとそうでないケース、具体的な手続の流れ、注意点、そして司法書士や弁護士といった専門家に依頼すべき場面について詳しく解説します。

目次

1章 相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の相続財産を一切受け継がないとする手続です。

これは単なる口約束では認められず、家庭裁判所に正式な申立を行い、受理されて初めて効力を持ちます。

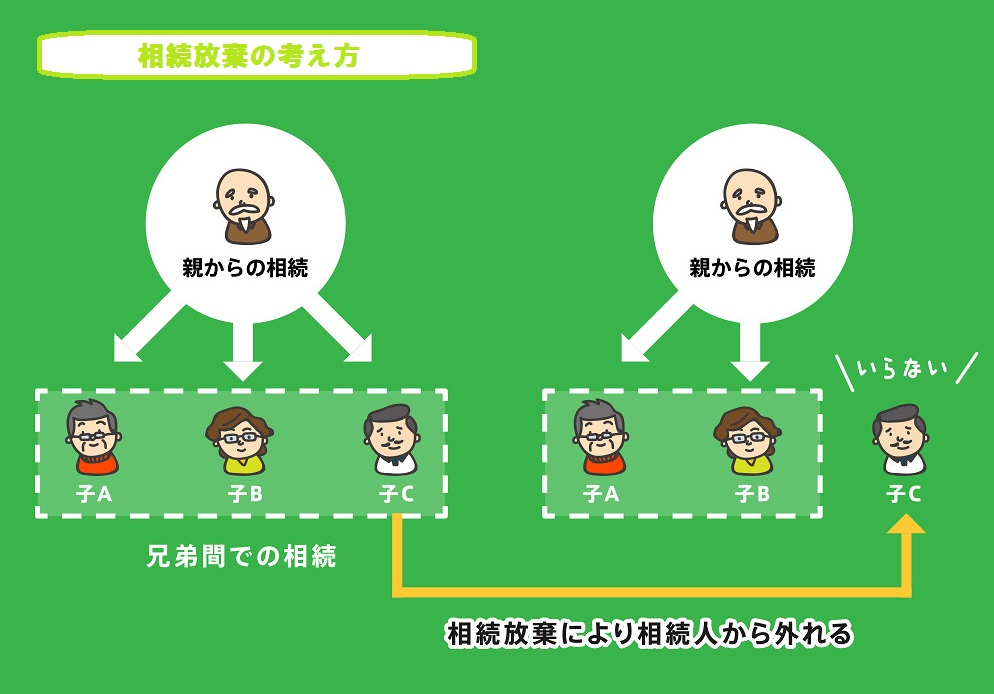

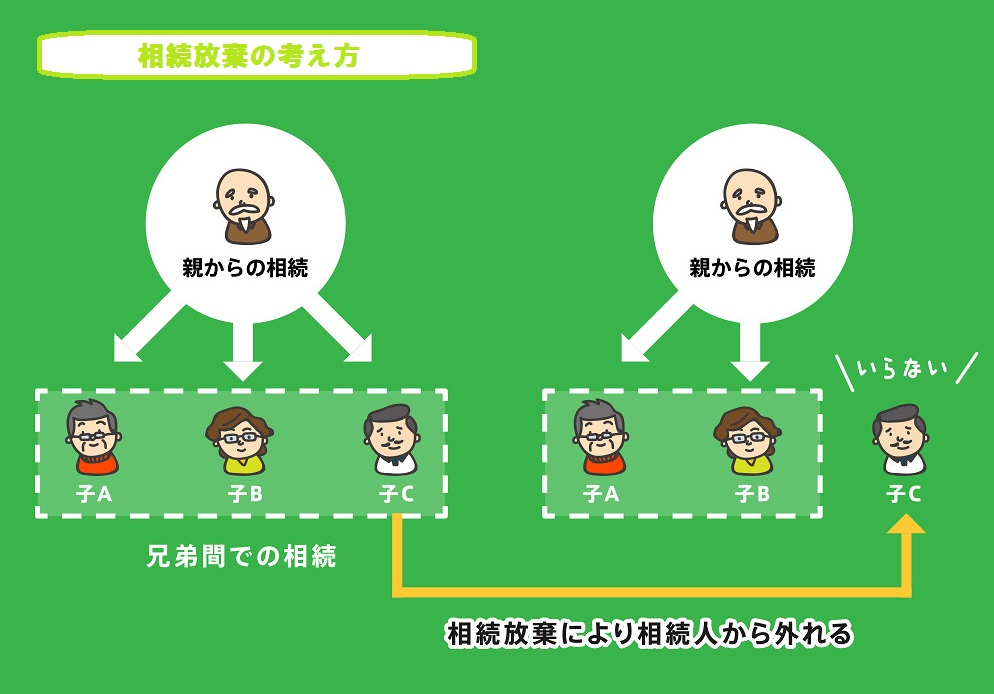

相続放棄をすると、その人は相続人ではなかったものとみなすと民法で定められています。つまり、最初から相続に関係がなかった扱いになるのです。

| 相続放棄の概略 | |

| 相続放棄とは | プラスの財産・マイナスの財産一切を放棄し、相続人から外れる制度 |

| 期限は | 相続人となったことを知ってから3ヶ月以内 |

| 手続きをする人は | 相続人本人 |

| 手続きをする場所は | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |

単純承認・限定承認との違い

相続には3つの選択肢があります。

- 単純承認

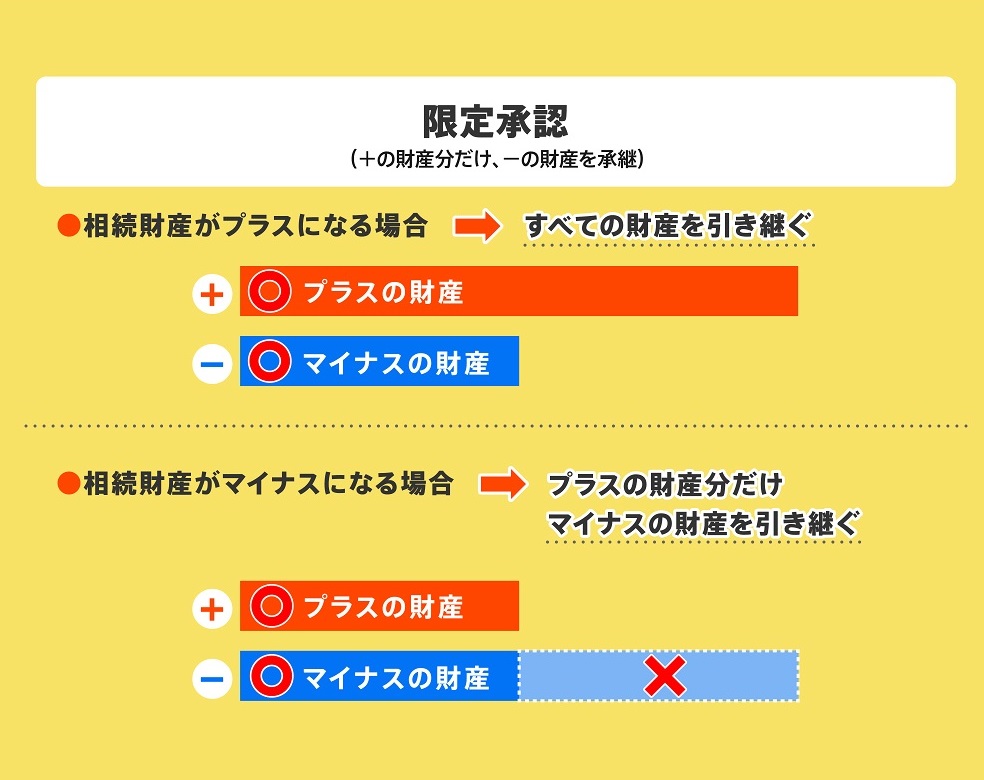

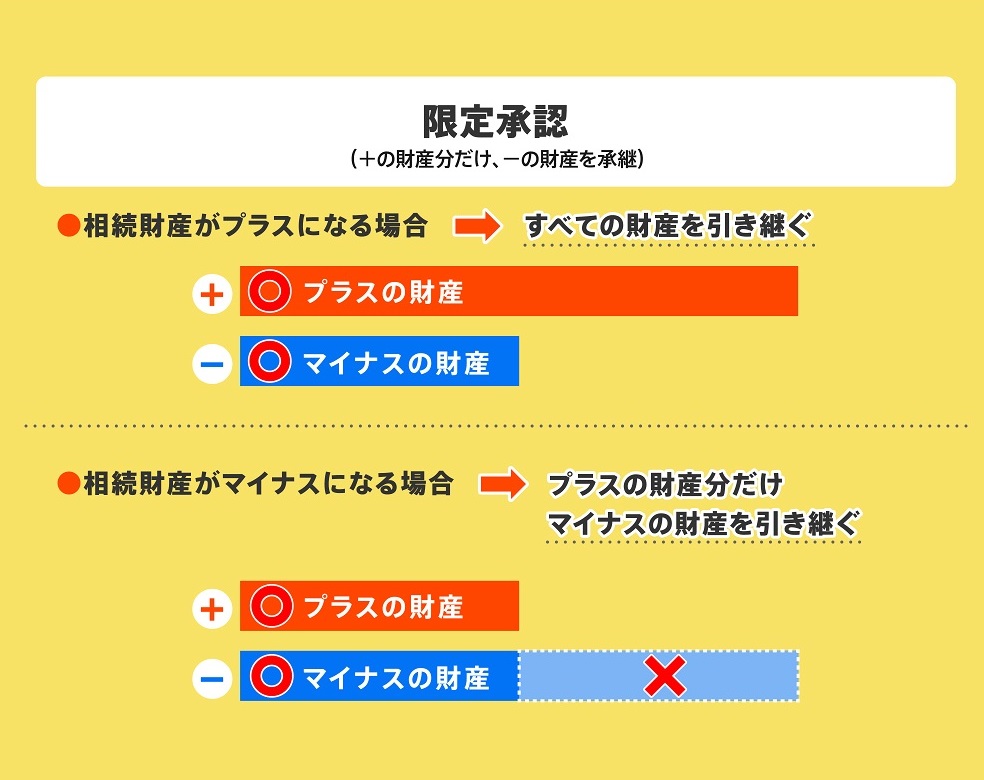

プラスの財産もマイナスの債務もすべて引き継ぐ方法。何も手続をしなければ自動的に単純承認したと扱われます。 - 限定承認

プラスの財産の範囲でのみ債務を負うという中間的な方法。ただし、相続人全員での申立が必要で、実務上は利用されにくい制度です。 - 相続放棄

プラス・マイナスを含め、すべての財産を引き継がない方法。裁判所に申述して認められると、その相続人は相続関係から外れます。

相続放棄が重要となる背景

現代では被相続人に多額の借金や債務があるケースも多く見られます。

相続放棄は、こうしたマイナス財産を引き継ぐリスクを避けるために非常に重要な制度です。

2章 相続放棄を検討した方が良いケース

2-1 相続放棄した方が良いケース

相続放棄は、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合や、相続人にとって大きな不利益が予想される場合に検討すべきです。ここでは代表的なケースを紹介します。

借金や債務が多い場合

被相続人に多額の借金や未払いの債務がある場合、相続するとその負担を相続人が引き継ぐことになります。

このようなケースでは相続放棄をすることで、自己の財産から返済を迫られることを防げます。

相続財産がマイナス資産ばかりの場合

- 赤字経営の事業

- 不動産の維持費(固定資産税や管理費)が高額

- 売却できない土地や老朽化した建物

このような財産を相続すると、利益より負担の方が大きくなってしまいます。

相続人どうしの関係が複雑な場合

- 兄弟姉妹や代襲相続が発生し、相続人の範囲が広がる場合

- 遺産に関する協議が困難な場合

無理に相続に関わるより、放棄した方が自分の生活に悪影響を与えないこともあります。

2-2 相続放棄しない方が良いケース

一方で、相続放棄を選ばない方が良い場合もあります。

- プラスの相続財産が明らかに多い場合(例:預貯金や生命保険が債務を上回る)

- 被相続人が遺言書を残しており、特定の財産を受け取る権利がある場合

- 不動産を利用して居住や賃貸収入を得る予定がある場合

- 相続放棄をすると、次順位の相続人(例:孫や兄弟姉妹)に負担が及び、家族に迷惑がかかる場合

3章 相続放棄の手続きの流れ・必要書類

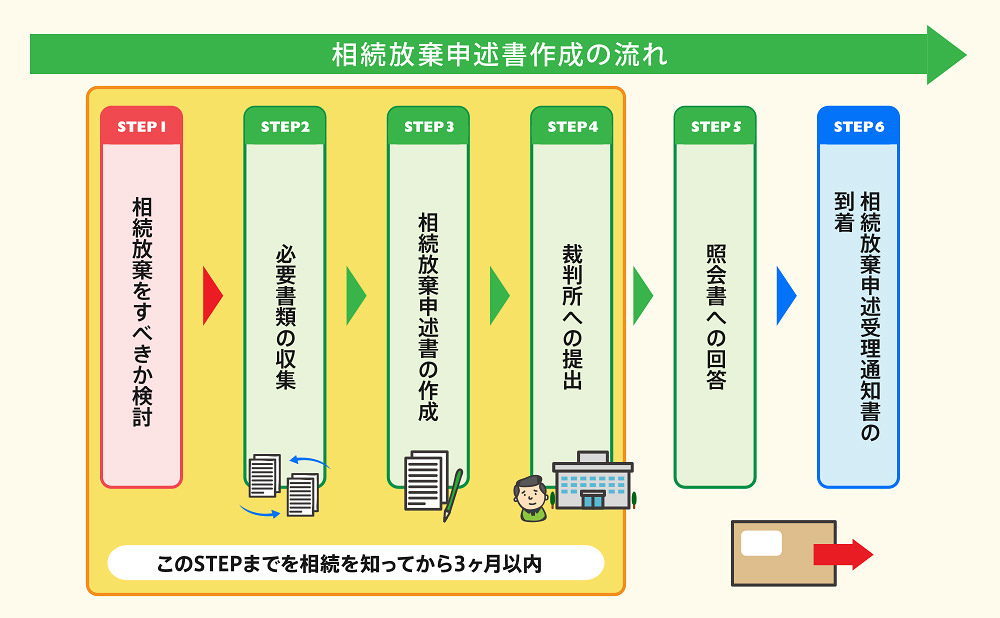

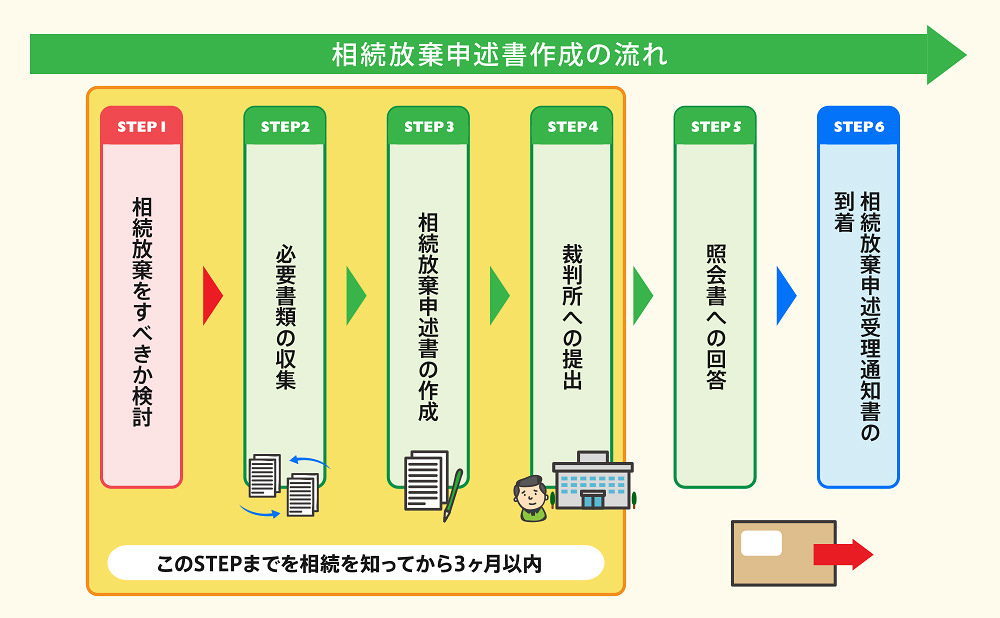

相続放棄は、家庭裁判所に対して行う正式な手続です。ここでは、申立から受理までの流れをSTEP①〜STEP⑥に分けて解説します。

- 相続放棄をすべきか検討

- 必要書類の収集

- 相続放棄申述書の作成

- 裁判所への提出

- 照会書への回答

- 相続放棄申述受理通知書の到着

STEP① 相続放棄をすべきか検討

2章で解説したように、相続放棄は一度行うと撤回できないので、慎重に決断しなければなりません。

相続放棄すべきかは、故人が遺したプラスの相続財産とマイナスの相続財産がいくらあるのかが重要になってきます。

以下の項目を調べて、相続放棄すべきか判断していきましょう。

| 確認すべきこと | 調べ方 |

| 亡くなった人の住まいは誰名義か | 法務局で登記事項証明書を取得する |

| 自分が相続人かどうか | 亡くなった人の戸籍謄本や法定相続人の範囲を調べる |

| 権利証や株券、通帳、借用書など相続財産に関する書類 | 亡くなった人の住まいや貸金庫などで見つかる場合が多い |

| 故人の通帳やお金の流れ | 通帳記帳する |

故人の通帳を記帳すると、株の配当金や家賃収入、借金返済の記録などお金の動きが明らかになる場合も多いです。

また、相続放棄の目的や撤回できないことも再度確認しておきましょう。

相続財産の調査が相続開始から3ヶ月以内に完了しそうにない場合には、相続放棄の期限の延長も行いましょう。

STEP② 必要書類の収集

相続放棄の必要書類は、絶対に必要な書類とケースによって必要な書類の2種類に分けられます。

相続放棄の申立時に絶対に必要になる書類は、下記の通りです。

- 申述書

- 亡くなった人の住民票除票もしくは除籍附票

- 相続放棄する人の戸籍謄本

- 収入印紙(1人あたり800円)

- 連絡用の切手(裁判所によって金額が異なります)

また、相続放棄する相続人と亡くなった人の関係性によって、さらに戸籍謄本が必要な場合もあります。

個別の必要書類の収集方法についてはこちらの記事で解説しています。

相続放棄の手続きを自分でするにあたっては、一番骨が折れるところかと思いますので、ぜひ参考にしてください。

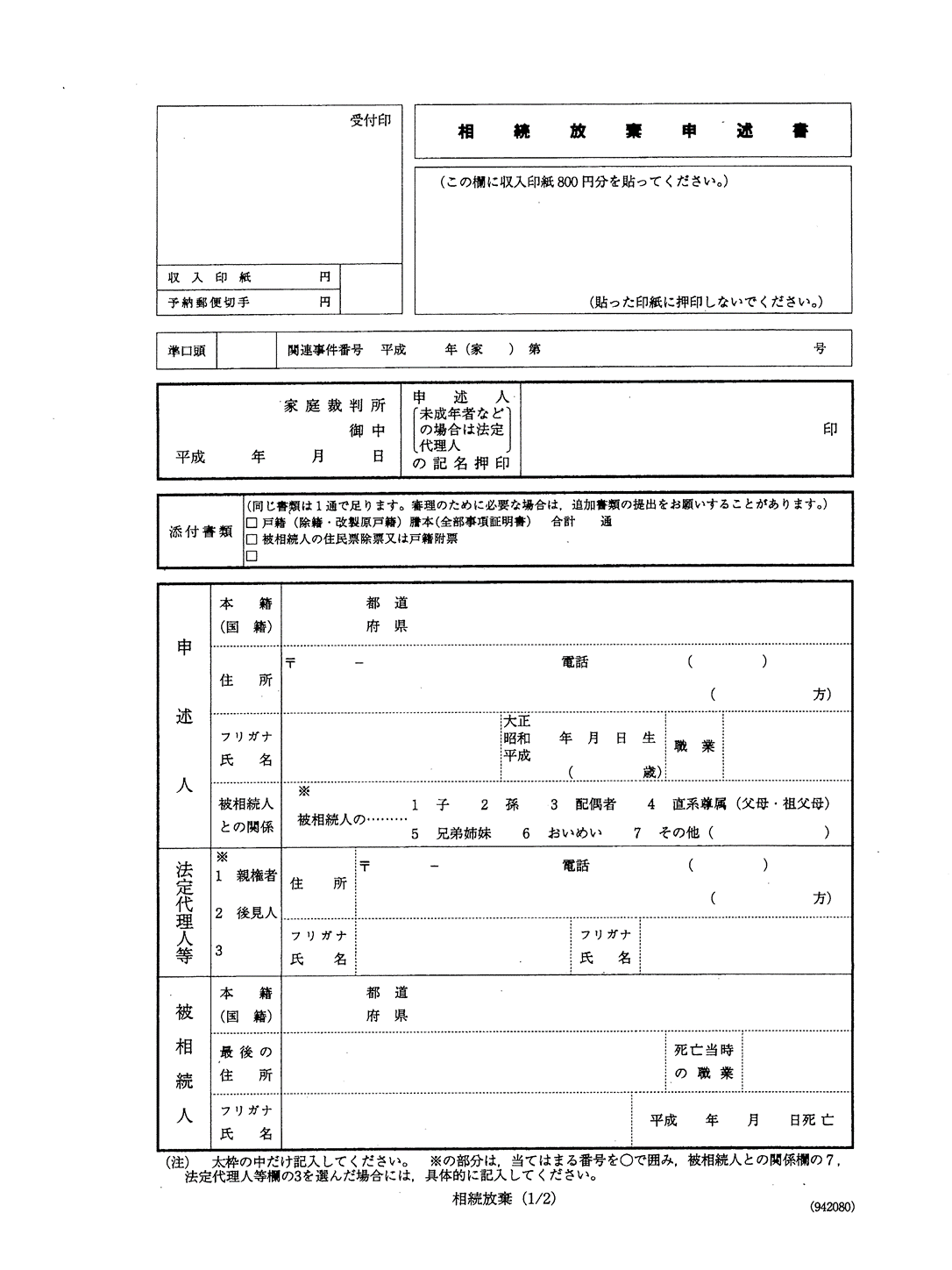

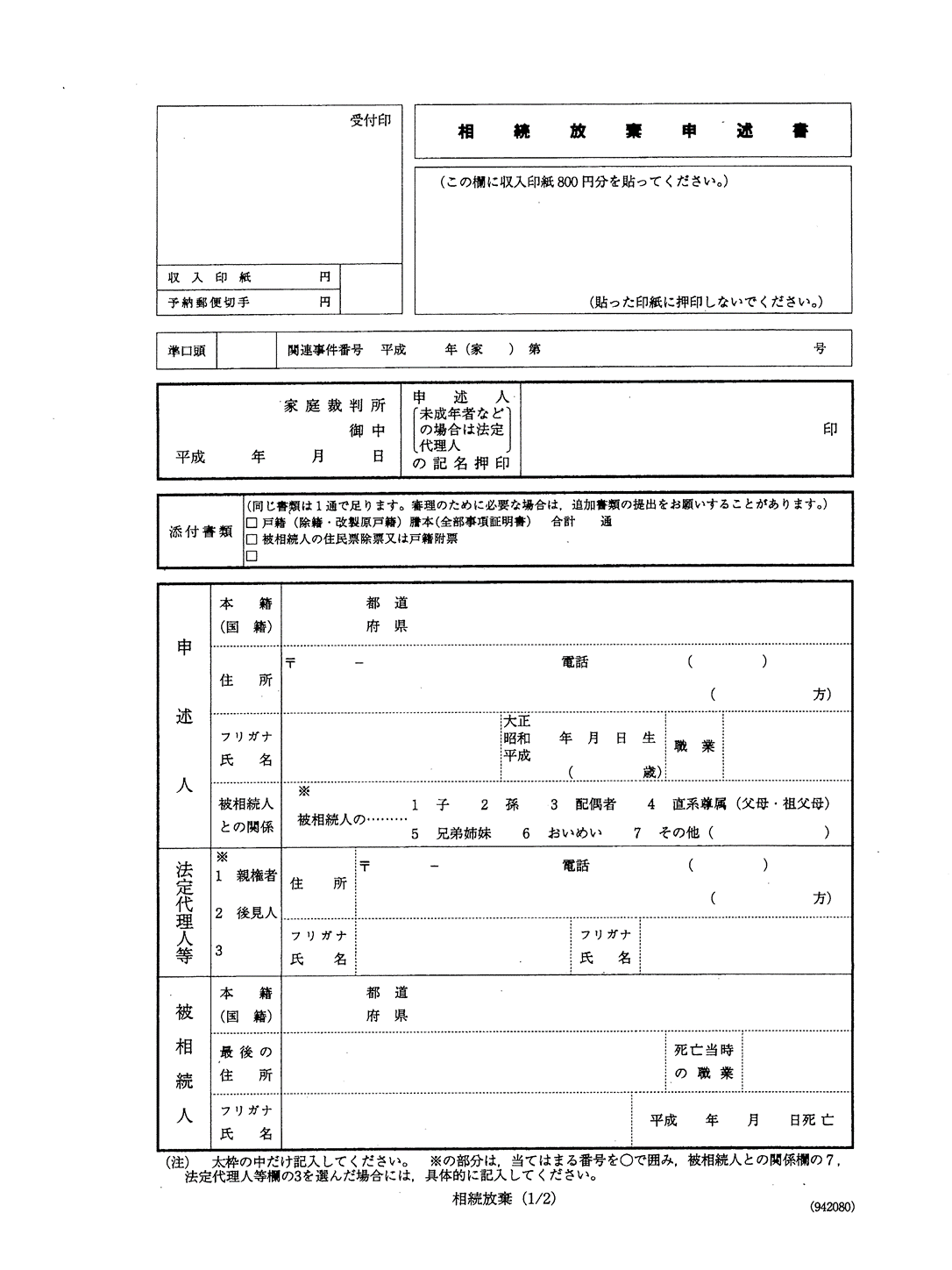

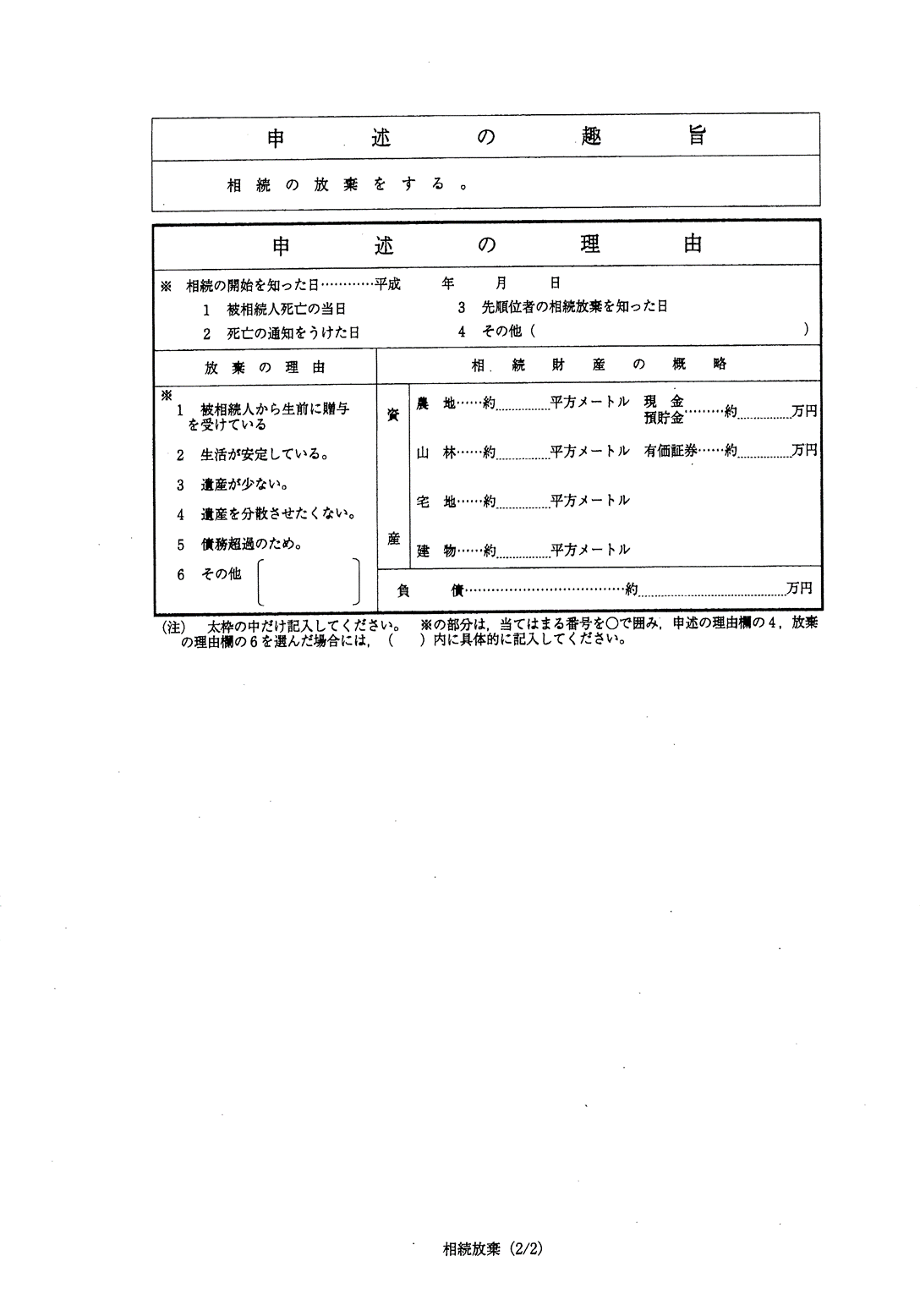

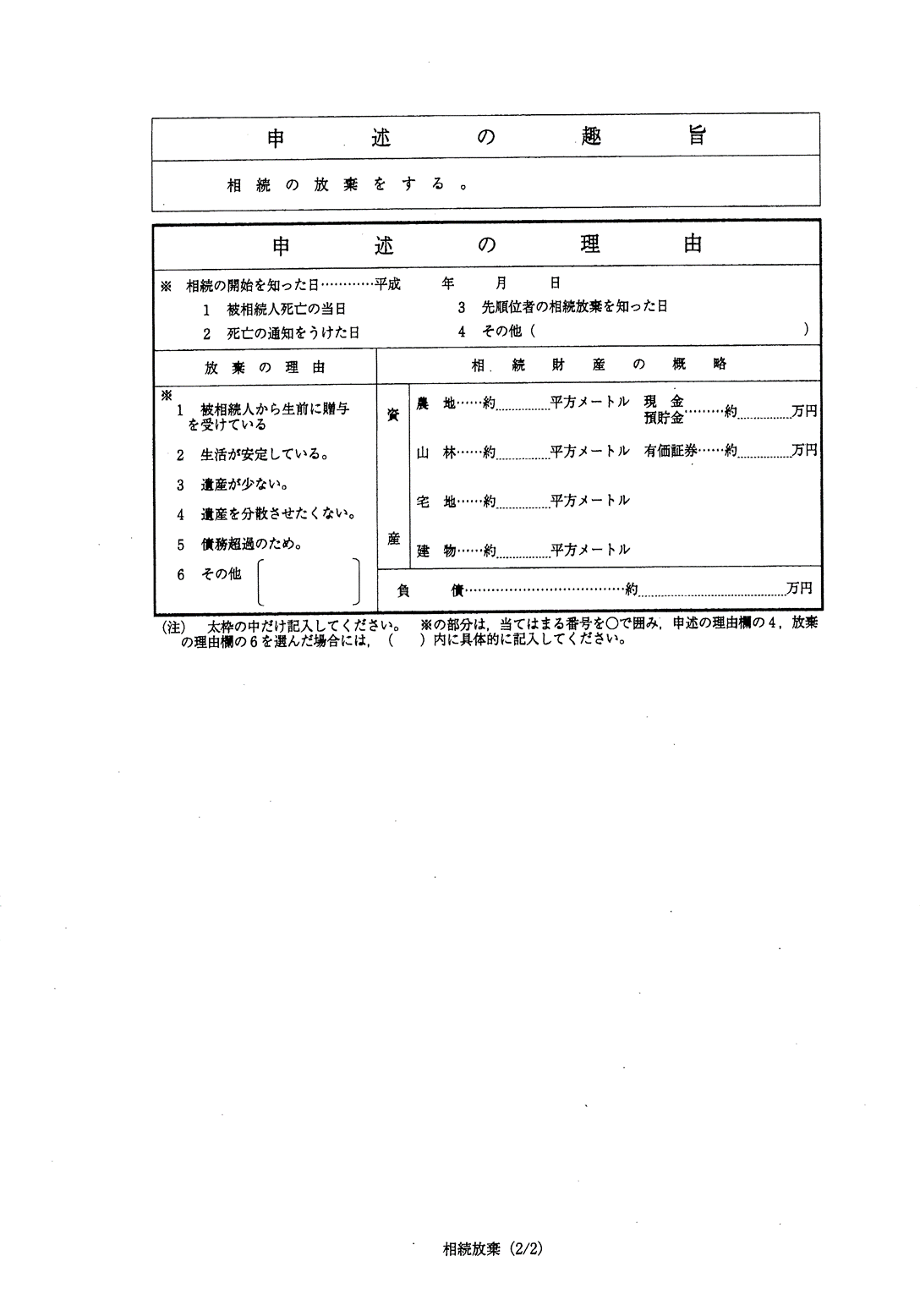

STEP③ 相続放棄申述書の作成

相続放棄申述書とは、相続放棄の手続きをするということを裁判所に申し出るための書面です。

必要書類を集め終わったら、次に相続放棄申述書を作成しましょう。

相続放棄申述書のひな形は、下記の通りです。

ひな形は、以下の裁判所のHPからダウンロード可能です。

収集した必要書類を見ながら記入し、最後に800円の収入印紙を貼り付けましょう。

詳細な記載方法はこちらの記事で解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。

STEP④ 裁判所への提出

必要書類の収集・相続放棄申述書の記載が終われば、家庭裁判所に相続放棄の申立を行います。

提出先は、故人の最後の住所(死亡時の住所)を管轄している家庭裁判所です。

下記の裁判所のHPから管轄を確認しましょう。

家庭裁判所に直接持参しても、郵送で提出しても問題ありません。

郵送で行う場合は到着確認ができるようレターパックなどの封筒を用いるべきです。

なぜなら、郵便事故によって期間内に相続放棄ができなかったとしても、裁判所はそのような事情を考慮してくれないからです。

また、申立時には裁判所に一定の金額の郵便切手を納めなければなりません。

金額は裁判所によって異なるので、事前に裁判所へ電話などで確認するようにしましょう。

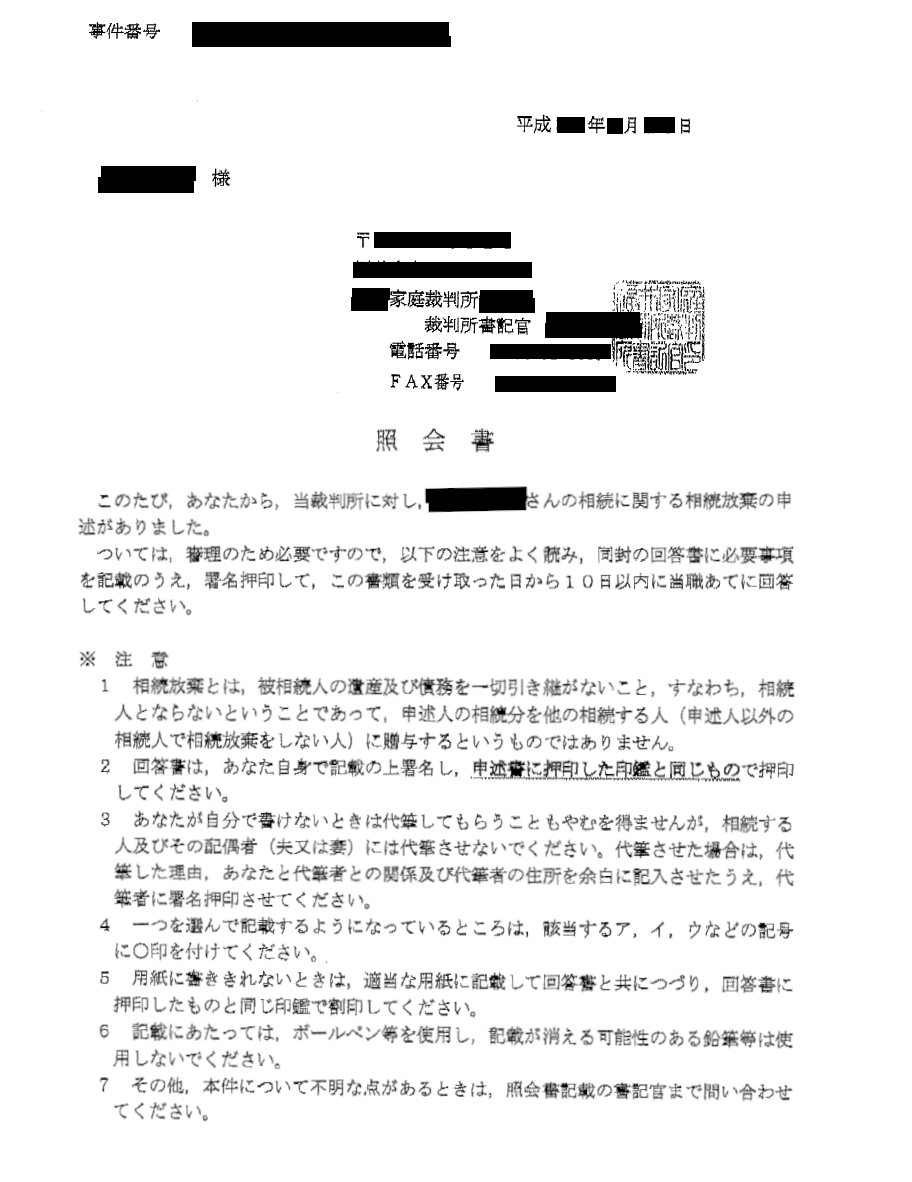

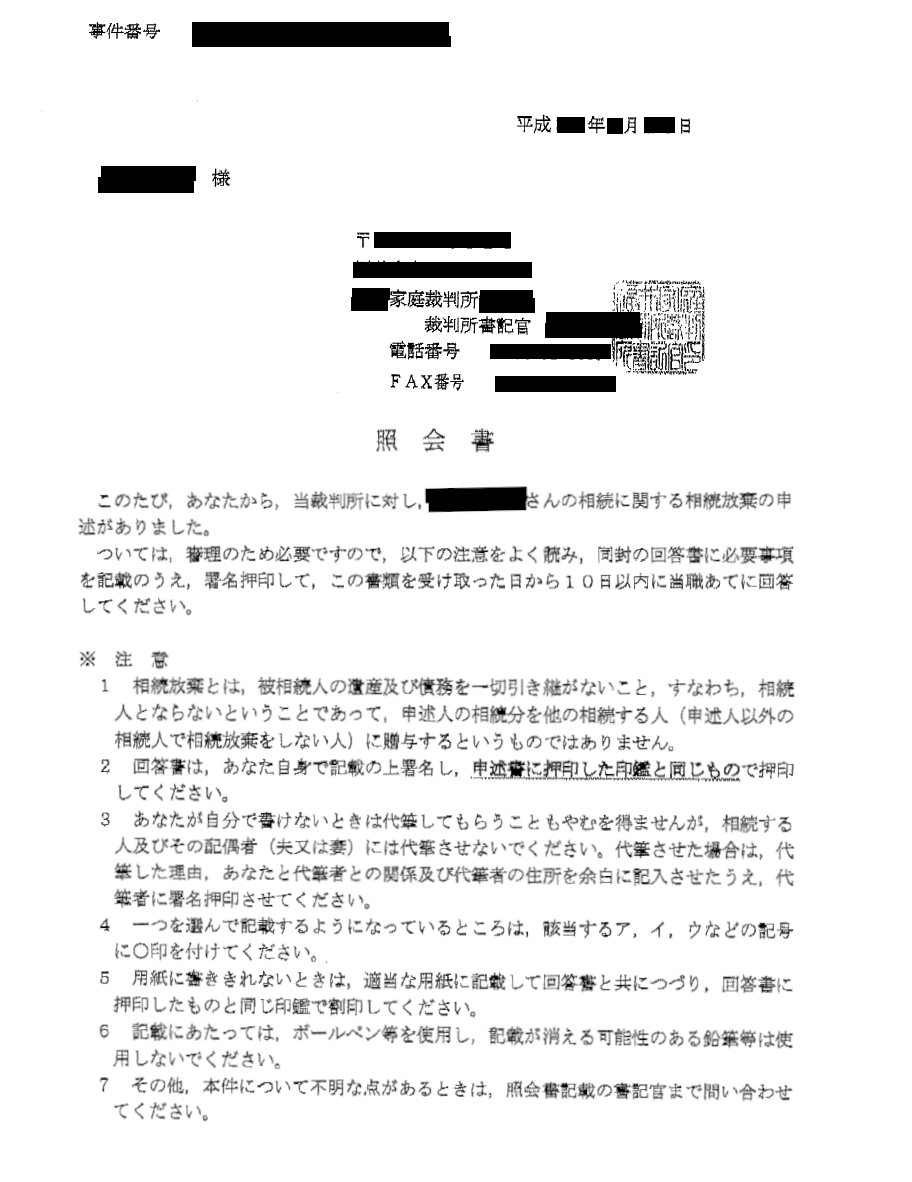

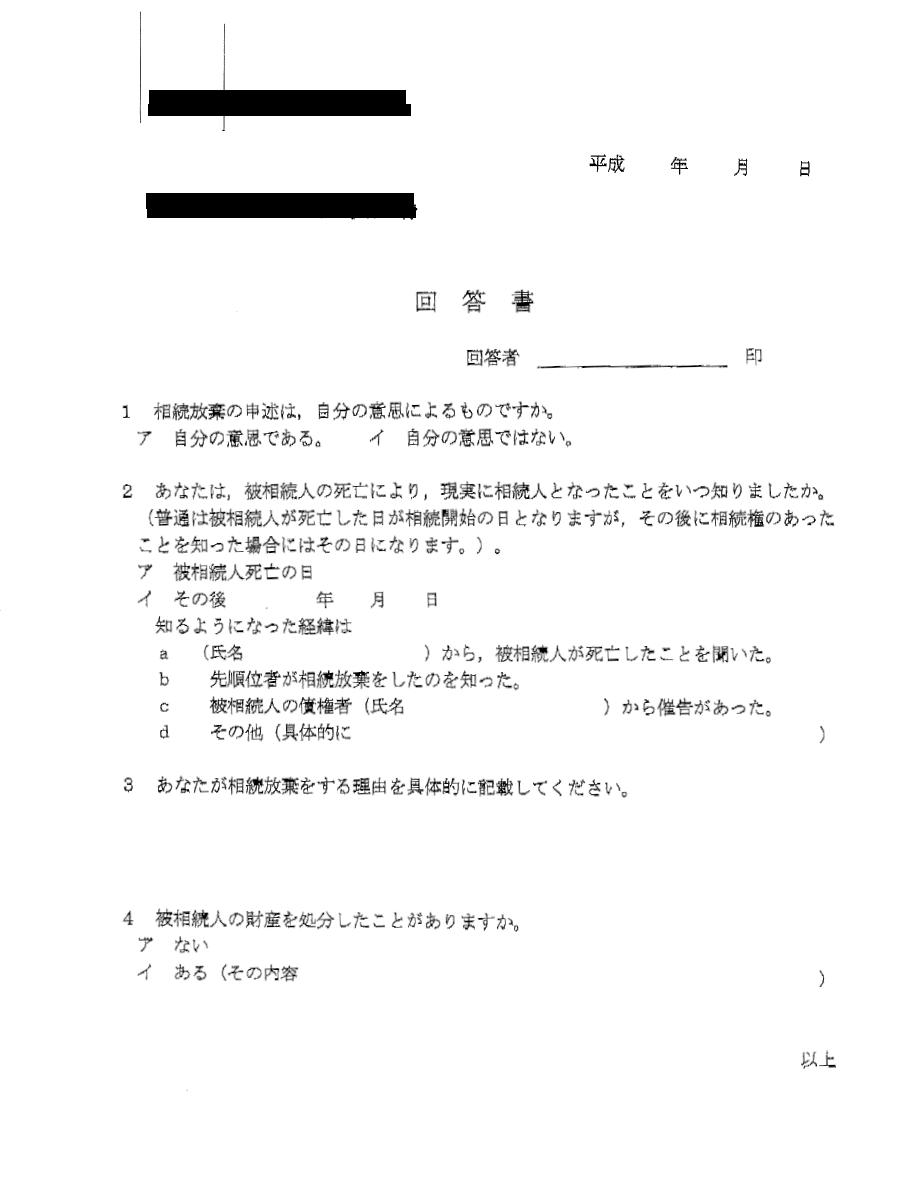

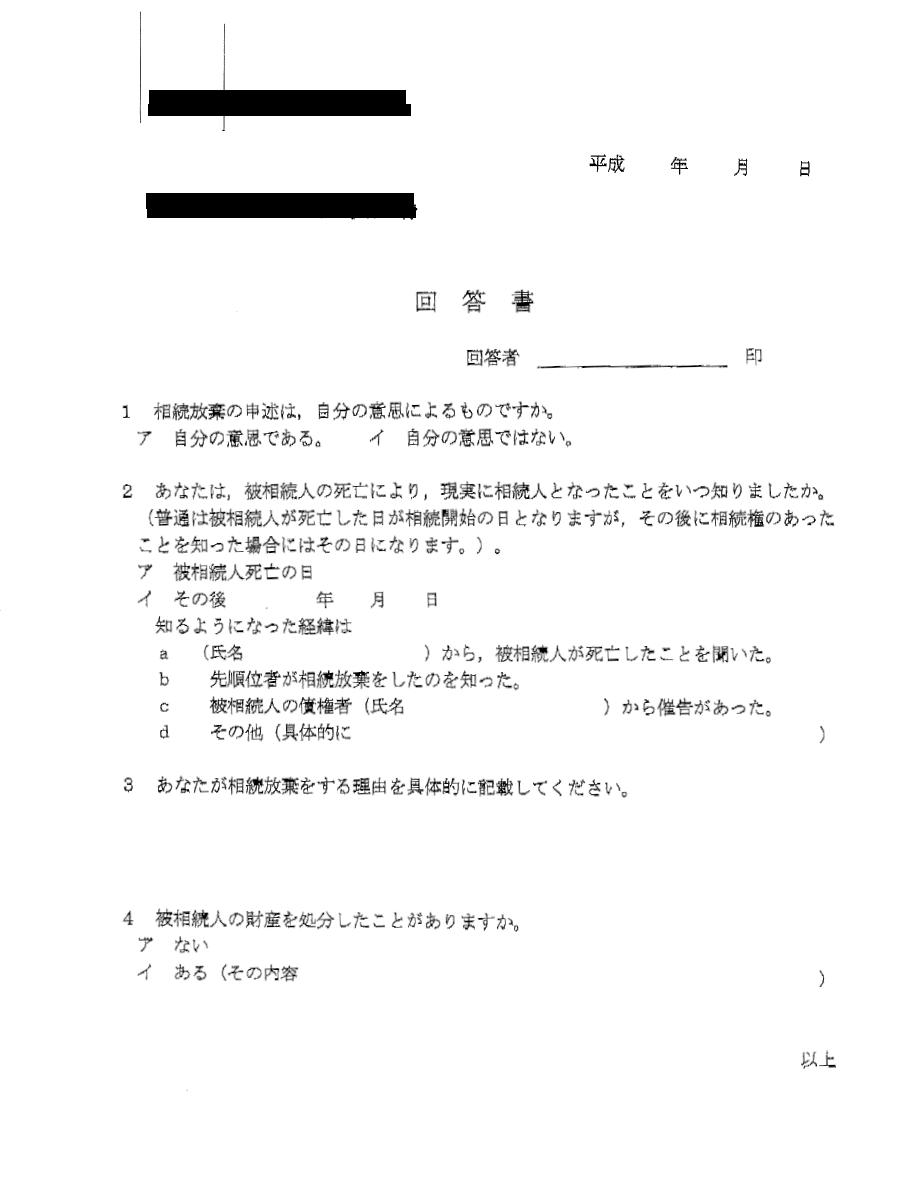

STEP⑤ 照会書への回答

相続放棄を申立て後しばらくすると、裁判所から照会書・回答書が到達する場合があります。

(事案次第では到達しないこともあります。その場合はこの部分は読み飛ばしてください。)

以下は、照会書のサンプルです。ご参考にしてください。

相続放棄は相続人でなくなる大きな法律効果を生じさせる一方で、一度認められると原則的に撤回できません。

よって、本当に本人の意思で相続放棄を行っているかなどを調査するために、このような書面が送られてくるのです。

回答書を記入し、裁判所に提出してください。

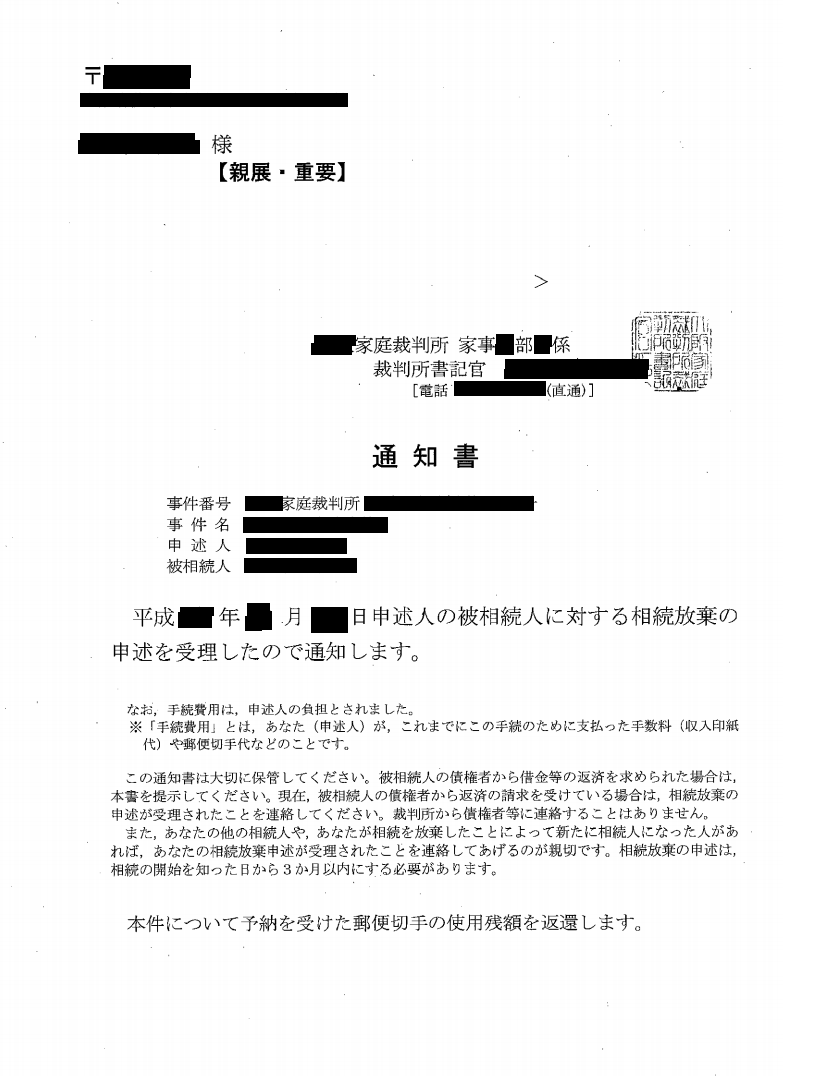

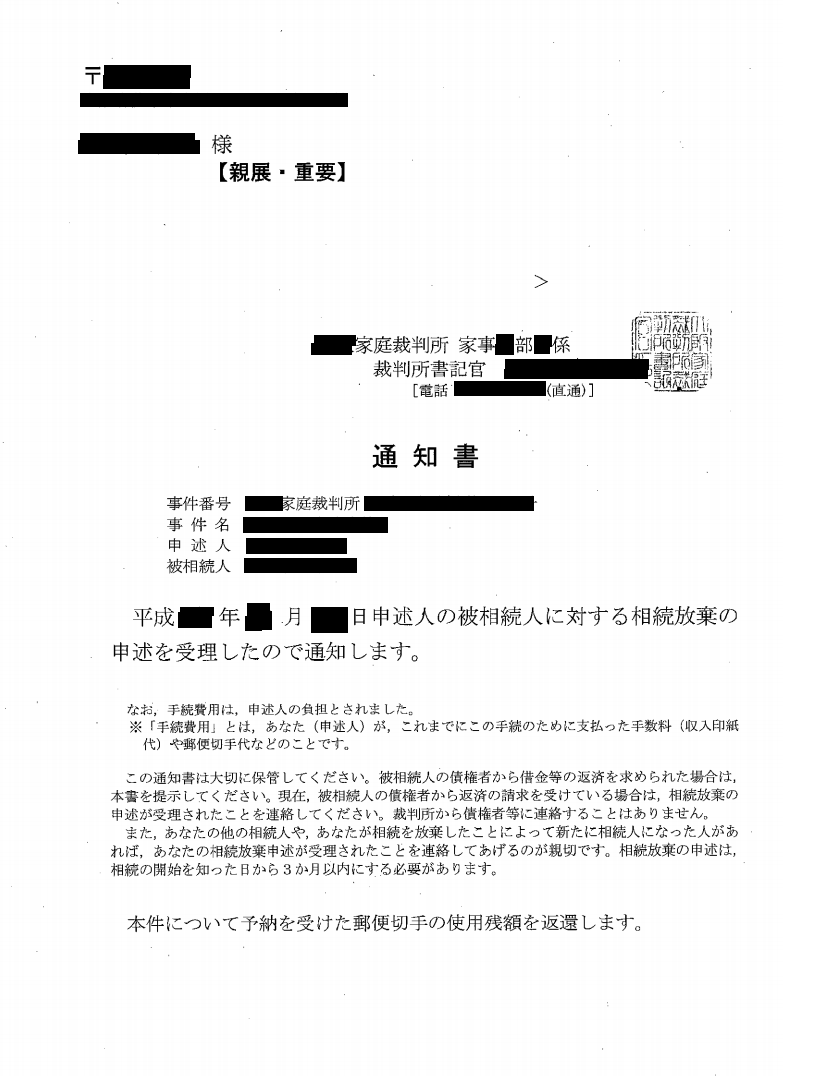

STEP⑥ 相続放棄申述受理通知書の到着

相続放棄が認められれば、裁判所から相続放棄申述受理通知書が到着します。

以下は、相続放棄申述受理通知書のサンプルです。

これで相続放棄の手続きは終了です。

次の章では、相続放棄をする際の注意点を詳しく解説していきます。

4章 相続放棄時の注意点

相続放棄は強力な制度ですが、手続きを誤ると後で取り返しのつかない事態になることがあります。ここでは特に注意すべきポイントを解説します。

4-1 プラスの財産も受け取れなくなってしまう

相続放棄をすると、相続財産すべてを放棄することになります。

- 被相続人の預貯金や生命保険の受取権も失う場合がある

- 家や土地などの不動産も相続できない

「借金を避けたいから放棄したら、思わぬ資産も失った」というケースもあります。

なお、故人が遺したプラスの相続財産とマイナスの相続財産のどちらが多いかわからない場合には、限定承認という制度もおすすめです。

限定承認のイメージは、下記の通りです。

限定承認は、借金が多くてもプラスの財産の範囲でしか責任を負わずに済む魅力的な制度です。

ただ、一見メリットばかりのこの限定承認の手続きは、非常に複雑です。

詳細はこちらの記事で解説していますので、気になる方はご確認下さい。

4-2 一度相続放棄の手続きをすると撤回できない

相続放棄は、家庭裁判所に申述し、受理された時点で確定します。

一度成立すると、原則として撤回はできません。

つまり「やっぱり相続したい」と後から言っても、民法上認められないのです。

4-3 亡くなった人の財産に手をつけると相続放棄ができなくなる

故人の財産に手をつけると、後に相続放棄ができなくなります。

なぜなら、相続放棄(プラスの財産もマイナスの財産も受け取らない手続き)と相続人の財産に手をつける行為が矛盾するからです。

例えば、故人の不動産を自分名義に変えてしまうと、その後は相続放棄できなくなります。

なお、「故人の財産に手をつけた」と裁判官に判断されるかどうかは、実際のところ難しい問題です。

相続放棄を検討している場合には、故人の財産管理や処分は慎重に行いましょう。

判断に迷った際には、司法書士や弁護士などに相談することもご検討ください。

こちらの記事で詳細解説していますので、気になる方や「財産に手をつけてしまった」と不安な人は参考にしてください。

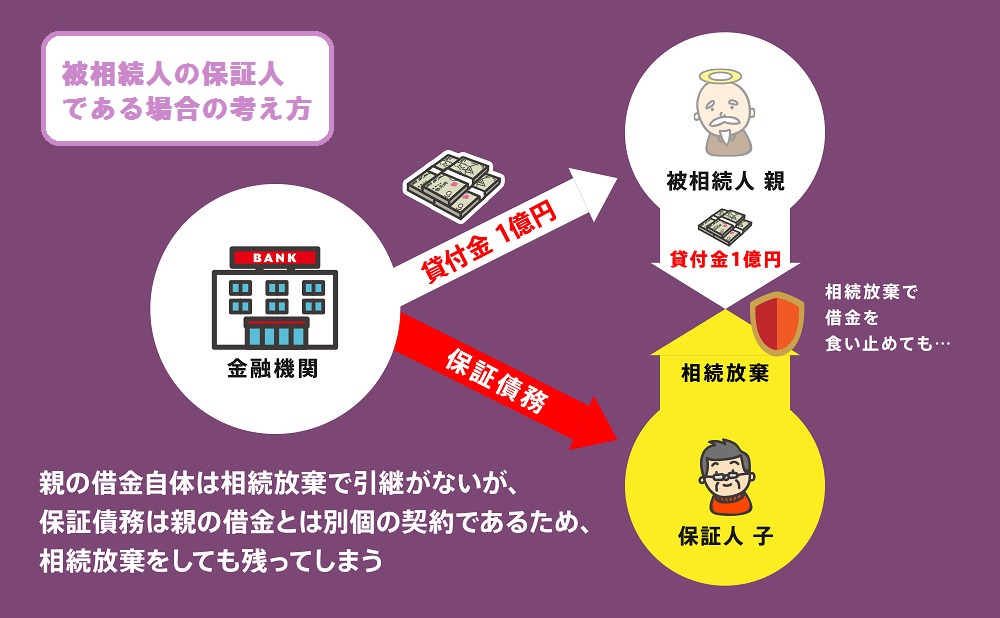

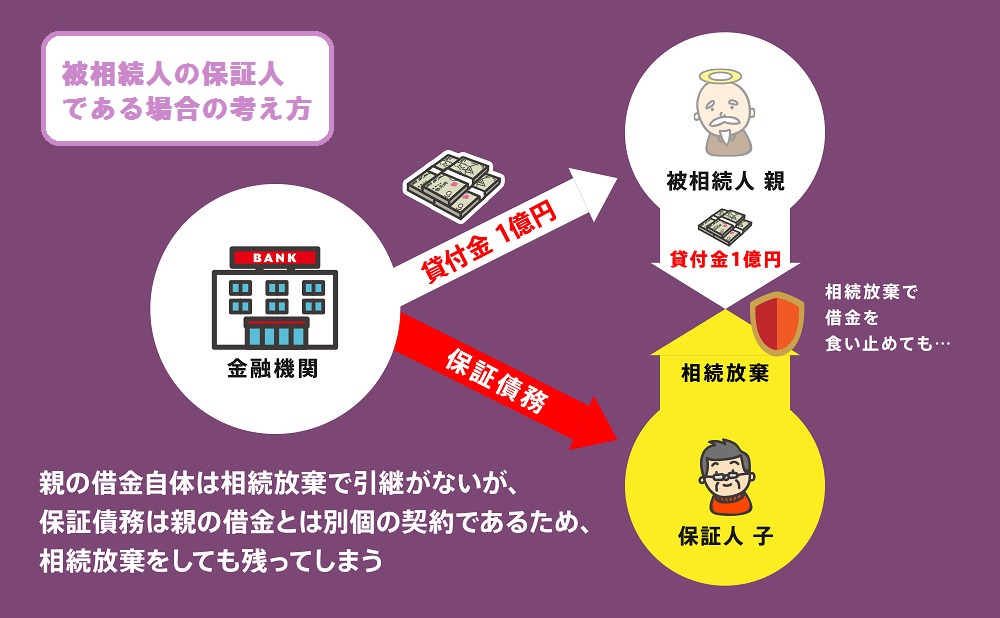

4-4 相続放棄をしても故人の保証人からは外れない

故人の保証人になっていた場合、相続放棄を行っても保証人の責任を逃れられません。

なぜなら、相続放棄によって相続人という地位から外れられても、保証人という地位から外れることはできないからです。

保証人としての借金を支払えないという場合は、相続放棄ではなく債務整理などで解決を図るようにしましょう。

4-5 生前に相続放棄をすることはできない

相続放棄は、生前に行うことはできません。

なぜなら、「相続は、死亡によって開始する」(民法第882条)と定められいるので、発生していない相続を放棄できないからです。

どうしても生前に相続放棄をしたい場合は、その目的に応じて代替手段をとる必要があります。

こちらの特設記事で解説していますので、ぜひご活用下さい。

4-6 借金がある場合には自ら債権者に連絡しなければならない

借金を理由に相続放棄をした場合、債権者には相続放棄した旨を自分自身で伝えなければなりません。

なぜなら、裁判所は債権者に対して相続放棄をしたことを通知してくれないからです。

相続放棄をしたことを伝えるためには、「相続放棄申述受理証明書」を取得し、その原本又はコピーを債権者に郵送します。

相続放棄申述受理証明書の交付申請書は、裁判所から到達した相続放棄申述受理通知書に同封されています。

もし同封されていない場合は、こちらにひな形や記入例もありますので、参考にしてください。

相続放棄を司法書士や弁護士に依頼した場合には、債権者の連絡まで専門家に担当してもらえます。

なお、本記事で何度か解説しましたが、相続放棄には期限もあります。

次の章では、相続放棄の期限や起算点について詳しく確認していきましょう。

5章 相続放棄の期限は3ヶ月

相続放棄には厳格な期限が定められています。これを過ぎると放棄が認められず、単純承認したとみなされることになります。

5-1 相続放棄の期限(熟慮期間)

- 自身が相続人となったことを知った時(多くは、被相続人の死亡を知った時)から3ヶ月以内 に、家庭裁判所へ相続放棄の申立を行う必要があります。この3ヶ月を「熟慮期間」と呼びます。

- 期間内に放棄をしなければ、自動的に財産も債務も引き継ぐ「単純承認」となります。

5-2 期限の起算点

- 被相続人が亡くなった日ではなく、「相続人が死亡を知った日」から数えます。

- 海外に住んでいる相続人など、死亡の事実を知らなかった場合は、知った時点からカウントされます。

5-3 熟慮期間の伸長

相続財産が多くて整理に時間がかかる場合や、債務の有無が分からない場合には、熟慮期間を延長することが可能です。

- 家庭裁判所に「期間伸長の申立」を行う

- 裁判所が認めれば、3ヶ月を超えても相続放棄できる

5-4 期限を過ぎてしまった場合

原則として相続放棄は認められませんが、例外的に「放棄できる」と判断されることがあります。

- 被相続人に多額の借金があることを、期間内に知らなかった場合

- 特殊な事情で「やむを得ない」と裁判所が認めた場合

ただし、裁判所の判断次第であり、専門的な対応が求められます。

6章 相続放棄の手続きを専門家に依頼すべきケース

相続放棄は自分でも行える手続ですが、状況によっては専門家に依頼した方が安心です。ここでは、司法書士と弁護士それぞれに依頼すべきケースを解説します。

6-1 相続放棄を司法書士に依頼すべきケース

相続放棄の必要書類の種類が多い、手続きが複雑かつミスが許されない以下のケースでは、司法書士に依頼した方が良いでしょう。

- 故人が貸金業者等から借金をしているケース

- 相続放棄の期限ぎりぎりもしくは期限を過ぎているケース

- 第2順位・第3順位の相続放棄であるケース

3ヶ月の期限を過ぎてから相続放棄する場合には、相続放棄が認められるべきである事情を裁判官に述べなければなりません。

相続人が自分一人で手続きを行うのは現実的とはいえないでしょう。

また、法定相続順位が第2順位・第3順位の相続人が相続放棄をする場合には、必要書類が膨大になってしまいます。

複雑な戸籍を読み解かなければならない場合もあり、書類の収集に非常に手間がかかります。

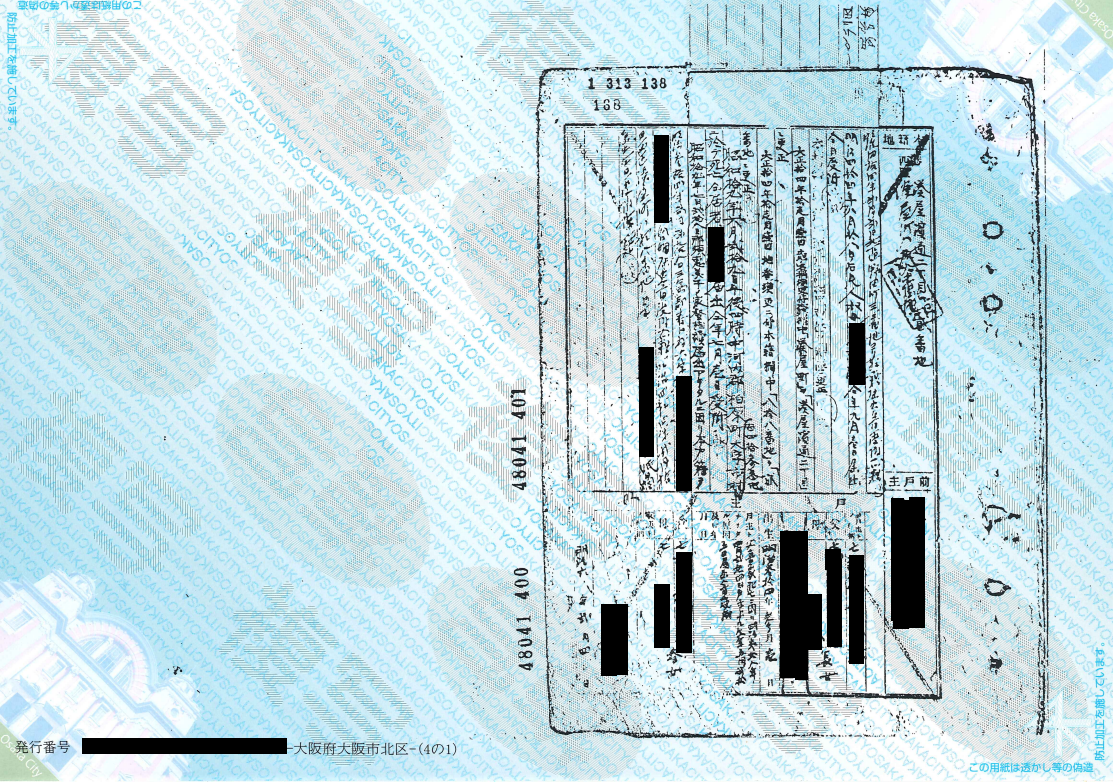

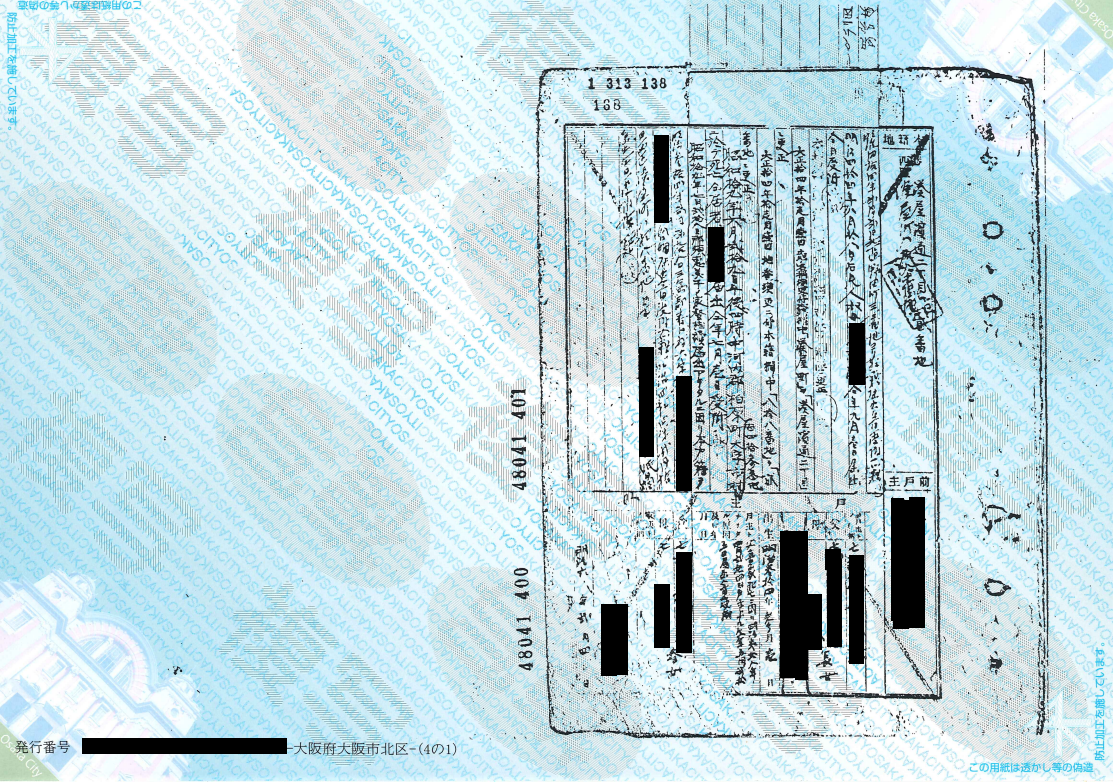

例えば、下記のような読解しにくい戸籍も多いです。

自分で行っても法律上難しいわけではありませんが、時間と手間を天秤にかけた場合、時間に余裕がある人でなければ司法書士に依頼したほうが良いでしょう。

事務所にもよりますが、司法書士に相続放棄を依頼した場合、かかる費用はおおよそ下記の通りです。

| 自分自身で手続きしてもかかる費用 | 2,000円~15,000円程度 |

| 司法書士への報酬 | 10,000円~70,000円程度(事案やサポートする範囲で大きく前後します。) |

| 合計 | 12,000円~85,000円程度 |

6-2 相続放棄を弁護士に依頼すべきケース

故人が遺した借金に関してすでに紛争が起きている、紛争が起きそうな場合には司法書士ではなく、弁護士に相続放棄を依頼するのが良いでしょう。

具体的に、以下のケースは弁護士への相談を検討することをおすすめします。

- 債権者が個人やヤミ金であり強固な取立てが行われているケース

- 借金について裁判になっているケース

上記のケースでは、相続放棄をした報告だけでは債権者とのトラブルが解決しない可能性があります。

そのため、相続人の代理人となって債権者と交渉してくれる弁護士に依頼した方が安心です。

事務所にもよりますが、弁護士に相続放棄を依頼した場合、かかる費用はおおよそ下記の通りです。

| 自分自身で手続きしてもかかる費用 | 2,000円~15,000円程度 |

| 弁護士への報酬 | 80,000円~100,000円程度(事案やサポートする範囲で大きく前後します。) |

| 合計 | 100,000円程度 |

※債権者への対応を依頼する場合、別途費用が発生する事務所が多いので、詳細は各事務所へ確認下さい。結論としては、まず自分で手続きするか専門家に依頼するかを決定し、専門家に依頼する場合は費用や内容を検討して司法書士か弁護士かを選択すると良いでしょう。

相続放棄を依頼する専門家の選び方は次の章で詳しく解説していきます。

7章 相続放棄を依頼する専門家の選び方

相続放棄は一度成立すると撤回できないため、専門家に依頼する場合は信頼できる相手を選ぶことが非常に重要です。ここでは、司法書士や弁護士を選ぶ際のポイントを解説します。

7-1 司法書士を選ぶポイント

- 書類作成の経験:相続放棄の申述書や添付書類に精通しているか

- 戸籍収集のサポート:戸籍謄本や除籍、本籍地の役所への請求を代行できるか

- 報酬の明確さ:費用体系がわかりやすく、追加料金が発生しにくいか

- 対応の迅速さ:期限(熟慮期間3ヶ月)内に手続きを確実に進められるか

司法書士は、比較的シンプルな相続放棄をスムーズに進めたい方に適しています。

7-2 弁護士を選ぶポイント

- 債務問題に強いか:被相続人の借金や債権者対応に実績があるか

- 相続トラブルへの対応力:遺産分割協議や遺留分の侵害に関わる案件を扱えるか

- 弁護士法人の規模:複数の弁護士でチーム対応できる体制があるか

- 相談体制:初回相談が無料か、オンラインや電話相談が可能か

弁護士は、債務整理や相続争いが絡む複雑な事案に強みがあります。

7-3 専門家を選ぶ際の共通ポイント

- 口コミや実績を確認する(同じ地域の相談者からの評価など)

- 家庭裁判所での申立に必要な実務経験があるか

- 説明が丁寧で、依頼者の状況に合わせた法的助言をしてくれるか

まとめると、

- 書類中心なら 司法書士

- 債務・争い対応なら 弁護士

- いずれも「実績」「説明のわかりやすさ」「費用の明確さ」で選ぶことが大切です。

まとめ

相続放棄は、被相続人の借金や負債を引き継ぎたくない場合に有効な制度です。

ただし、放棄をするとプラスの財産も一切受け取れなくなり、さらに一度家庭裁判所に申立して受理されると撤回できません。

- 相続放棄は、自身が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間) に行う必要がある

- 書類の不備や判断の誤りは取り返しがつかないため注意が必要

- 書類作成や戸籍の収集を任せたい場合は司法書士へ

- 債務整理や相続人同士の争いが絡む場合は弁護士へ

相続放棄は、相続人自身とその家族の生活を守るための重要な選択肢です。迷ったときは一人で判断せず、専門家へ早めに相談することをおすすめします。

グリーン司法書士法人では、相続放棄に関する相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

相続放棄を自分でする流れとは?

相続放棄の流れは、下記の通りです。

STEP① 相続放棄をすべきか検討

STEP② 必要書類の収集

STEP③ 相続放棄申述書の作成

STEP④ 裁判所への提出

STEP⑤ 照会書への回答

STEP⑥ 相続放棄申述受理通知書の到着

▶相続放棄の手続き方法について詳しくはコチラ相続放棄を司法書士に依頼するといくらかかる?

相続放棄を司法書士に依頼したときの費用相場は、4~7万円程度です。

▶相続放棄を司法書士に依頼したときの費用相場について詳しくはコチラ司法書士は相続放棄の手続きをどこまで代行してくれますか?

司法書士に相続放棄を依頼した場合、書類収集や相続放棄申述書の作成を行ってくれます。

他にも、照会書・回答書への回答方法もアドバイスをしてくれます。相続放棄は司法書士と弁護士のどちらに依頼すれば良いですか?

依頼費用をできるだけ抑えたい場合には司法書士に依頼し、手続きのすべてを任せてしまいたい場合には弁護士に依頼するのが良いでしょう。