- 相続人調査とは何か

- 相続人調査時に収集する戸籍謄本の種類

- 相続人調査の流れ

相続人調査とは、相続が発生したときに遺産分割協議や遺産の名義変更手続きを行うために、相続人を調査、確定させることです。

相続人調査を行う際には、亡くなった人の生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本を収集する必要があります。

戸籍謄本には婚姻や子供に関する情報などが記載されているので、相続人調査により家族や親族も知らなかった相続人の存在を発見できる可能性があります。

相続人調査の際には、亡くなった人の戸籍謄本をすべて請求する必要があり、非常に手間と時間がかかります。

スムーズに相続手続きを進めるために、効率よく戸籍謄本を集める方法を押さえておきましょう。

本記事では、相続人調査とは何か、行うべき理由や手順を解説します。

なお、相続発生時には相続人調査だけでなく、相続財産調査も必要です。

相続財産調査は下記の記事で詳しく解説しているので、ご参考にしてください。

目次

1章 相続人調査とは?

相続人調査とは、今回の相続人において誰が相続人になるかを調べることです。

相続人を調べる際には、亡くなった人が生まれてから死亡するまでの家族関係(奧さんや旦那さん、子どもなど)を確認するため、故人の戸籍謄本を収集します。

なくなった人が遺言書を用意していない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるため、相続人調査を行わなければなりません。

1-1 相続人の範囲はどこまで?

相続人となる人物の範囲および順位は法律によって決められており、上記のイラストの通りです。

- 常に相続人になる:配偶者

- 第一順位:子供

- 第二順位:両親や祖父母などの直系尊属

- 第三順位:兄弟・姉妹

優先順位の高い相続人が1人でもいれば、優先順位の低い人物は相続人になることはできません。

相続人の範囲については、下記の記事で詳しく解説しています。

2章 相続人調査が必要な理由

相続が発生すると相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるため、相続人調査をしなければなりません。相続人調査を行う理由は、下記の通りです。

- 相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるから

- 家族や親族が把握していない人物が相続人になる可能性があるから

- 相続手続き時には故人の戸籍謄本などの提出が必要だから

それぞれ詳しく見ていきましょう。

2-1 相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるから

なくなった人が遺言書を用意していなかった場合、相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。

遺産分割協議とは、誰がどの財産をどれくらいの割合で相続するかを決める話し合いです。

遺産分割協議を行うためには相続人を確定させる必要があるため、故人が生まれてから死亡するまで連続した戸籍謄本を収集する必要があります。

2-2 家族や親族が把握していない人物が相続人になる可能性があるから

相続人になる人物は法律によって決められており、故人の生前の婚姻歴や子供の有無によっては家族や親族も意図していなかった人物が相続人になる恐れがあります。

例えば、養子や婚外子、前妻の子なども相続人に含まれます。

遺された配偶者が隠し子の存在や前妻との間に子供がいたことを知らなかった場合、相続人調査を行わないと漏れなく相続人を特定することができません。

戸籍には養子縁組や子の認知、離婚歴などが記載されるため、戸籍収集を行えば相続人を確定できます。

2-3 相続手続き時には故人の戸籍謄本などの提出が必要だから

亡くなった人から相続人へ財産の名義変更を行うときや相続税申告では、故人や相続人の戸籍謄本の提出が必要になります。

相続手続きを進めていく中で故人や相続人の戸籍謄本は必要になるため、最初に相続人調査で集めてしまうのが効率的です。

3章 相続人調査が大変な理由

相続人調査は相続に関する知識や経験がない人が行うとなると、非常に大変で手間がかかります。

相続人調査が大変な理由は、主に下記の5つです。

- 必要な戸籍謄本の数が多い

- 戸籍に関する法律は過去に何度も変更されている

- 古い戸籍謄本は手書きであり読みにくい

- 戸籍謄本は本籍地ごとに管理されている

- 戸籍謄本の連続性を見落とす可能性がある

それぞれ詳しく見ていきましょう。

3-1 必要な戸籍謄本の数が多い

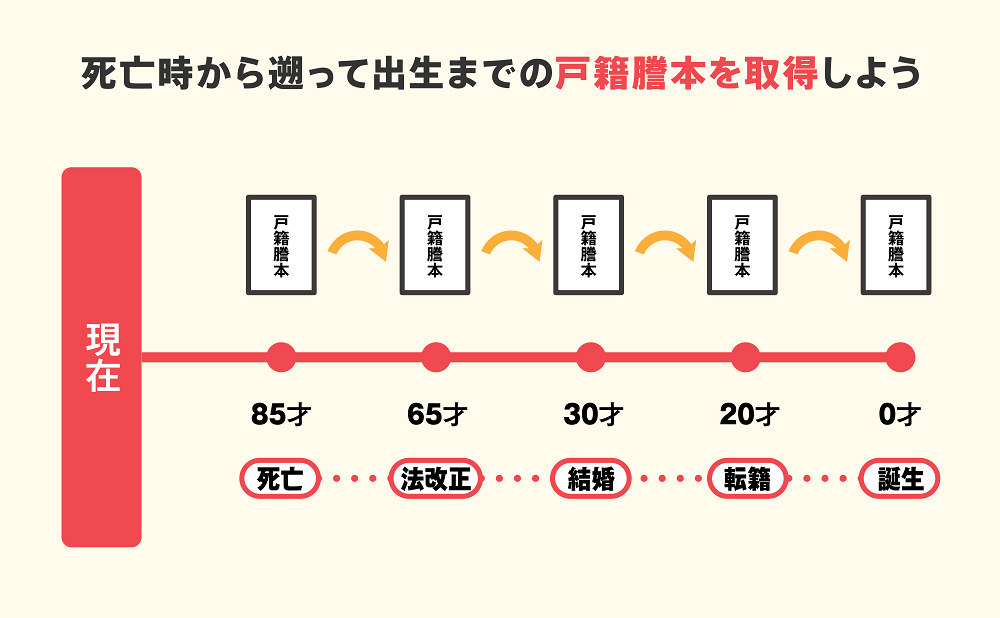

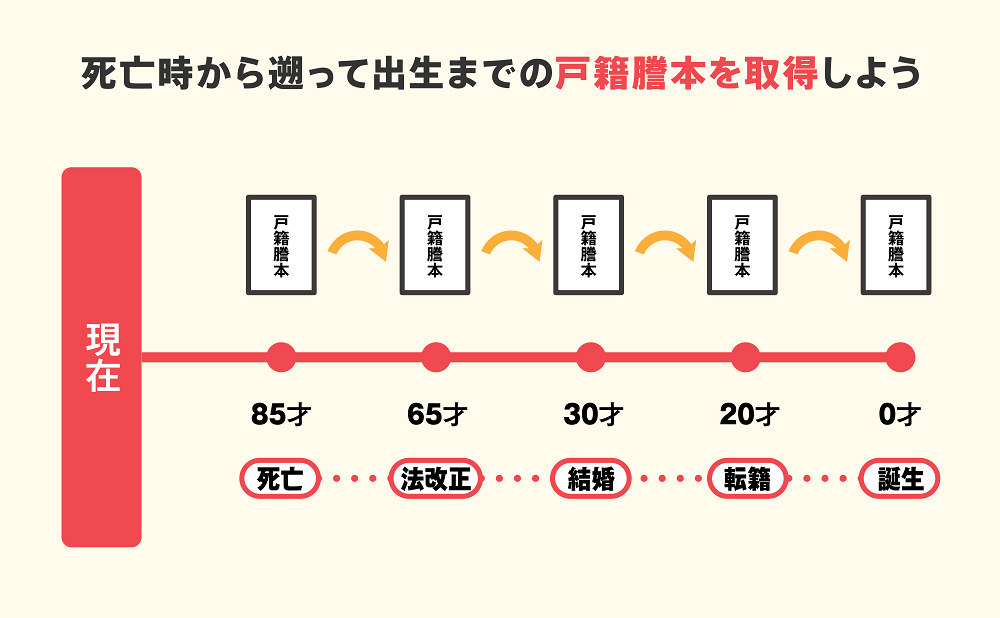

相続人調査は故人が生まれてから死亡するまで連続した戸籍謄本を集める必要があるため、収集に手間がかかります。

戸籍は本籍地の移動や結婚、法改正などにより作り変えられるので、少ない人でも5通程度、多い人だと10通以上必要なケースもあります。

3-2 戸籍に関する法律は過去に何度も変更されている

戸籍法は過去に何度も変更されており、法律が変わるたびに「改正原戸籍謄本」が作成されています。

改正原戸籍謄本がある場合は、戸籍の連続性を確認しにくくなり見落としが発生しやすくなるため注意が必要です。

さらに、戸籍法が改正され改正原戸籍謄本が作られるたびに、収集すべき戸籍謄本の枚数が増え手間がかかります。

3-3 古い戸籍謄本は手書きであり読みにくい

戸籍謄本の中でも古いものは筆を使って手書きで書かれており、旧字体が使われているケースなどもあるため非常に読みにくくなっています。

本籍地や日付の連続性を確認するのも大変ですし、戸籍の中にどのような人が入っていて、いつどういった理由で移動したのかも理解が困難です。

3-4 戸籍謄本は本籍地ごとに管理されている

戸籍謄本類は本籍地ごとに管理されているので、本籍地を移動したら別の役所に申請しなければなりません。

そして、その本籍地から移動したらさらに別の役所へ申請が必要です。

このように相続人調査は、故人の本籍地別に調査を繰り返さねばならないので大変手間がかかります。

3-5 戸籍謄本の連続性を見落とす可能性がある

相続人調査では、戸籍が「連続していること」が必要ですが、戸籍を読み解くことに慣れていない人はこの連続性を見落とす可能性が非常に高いです。

戸籍はすべて連続していないと、抜け落ちた戸籍の中で子どもが生まれていたり養子縁組、認知していたりして相続人を見落とす可能性が発生します。

そのため、戸籍謄本が1通でも不足していると、遺産分割協議や相続手続きが停止してしまいます。

4章 相続人調査で集める「戸籍謄本」とは

相続人調査を行うときには、亡くなった人などの「戸籍収集」が必要です。

戸籍とは、家族を単位として日本の国民を管理するための制度です。

各市町村役場にて管理されており、国民は「戸籍謄本(全部事項証明書)」という写しを請求できます。

相続人調査の際にはこの戸籍謄本類が必要になります。

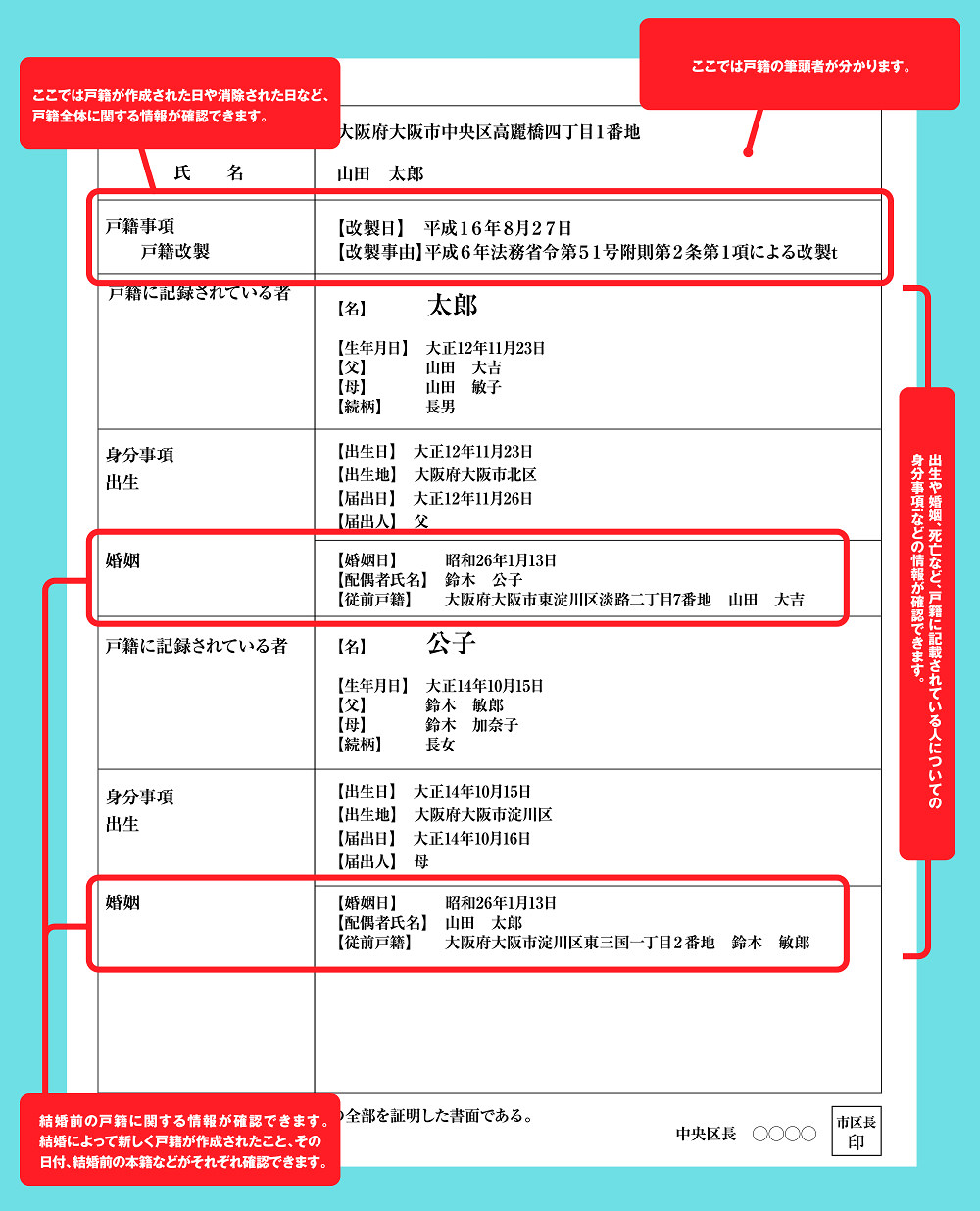

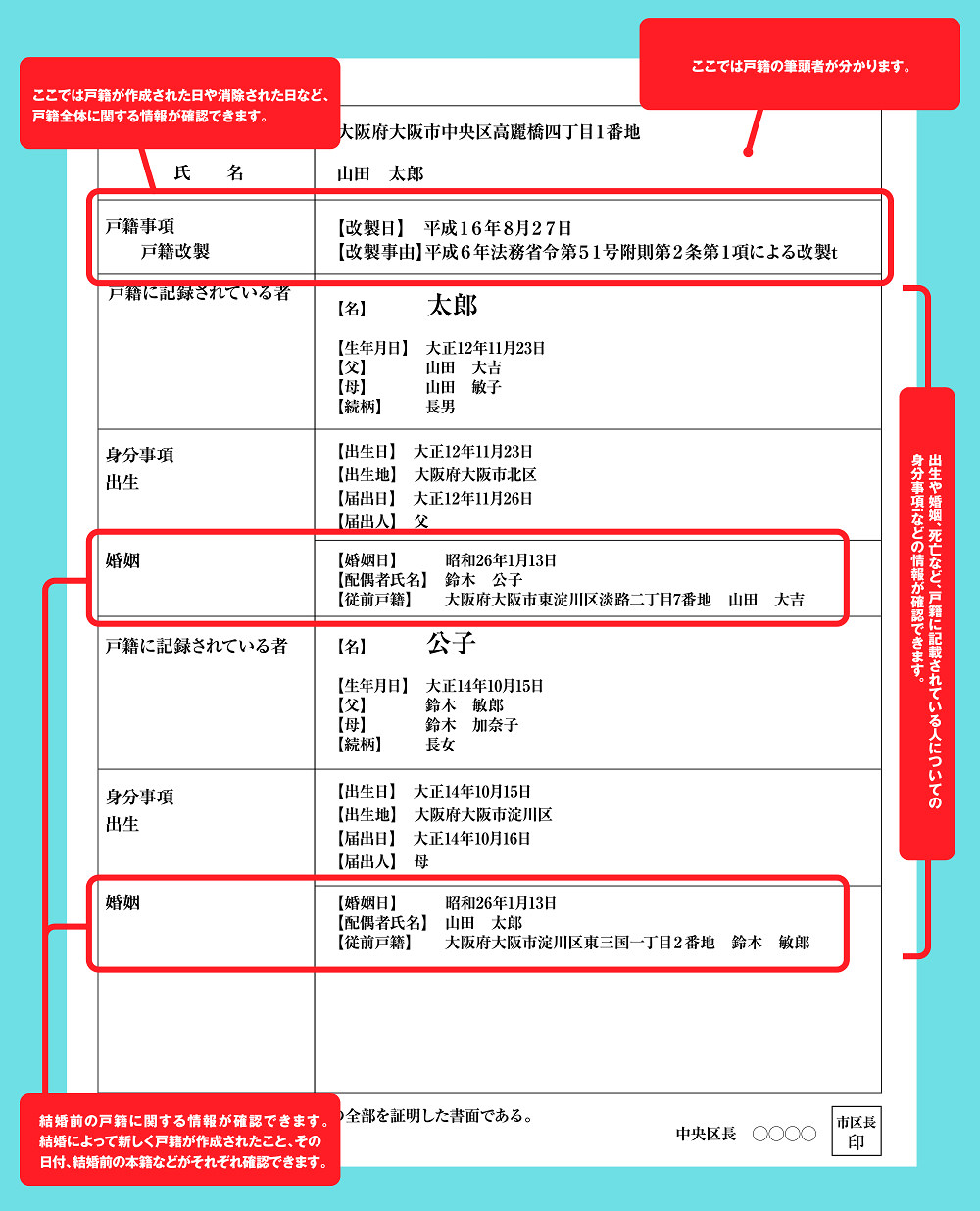

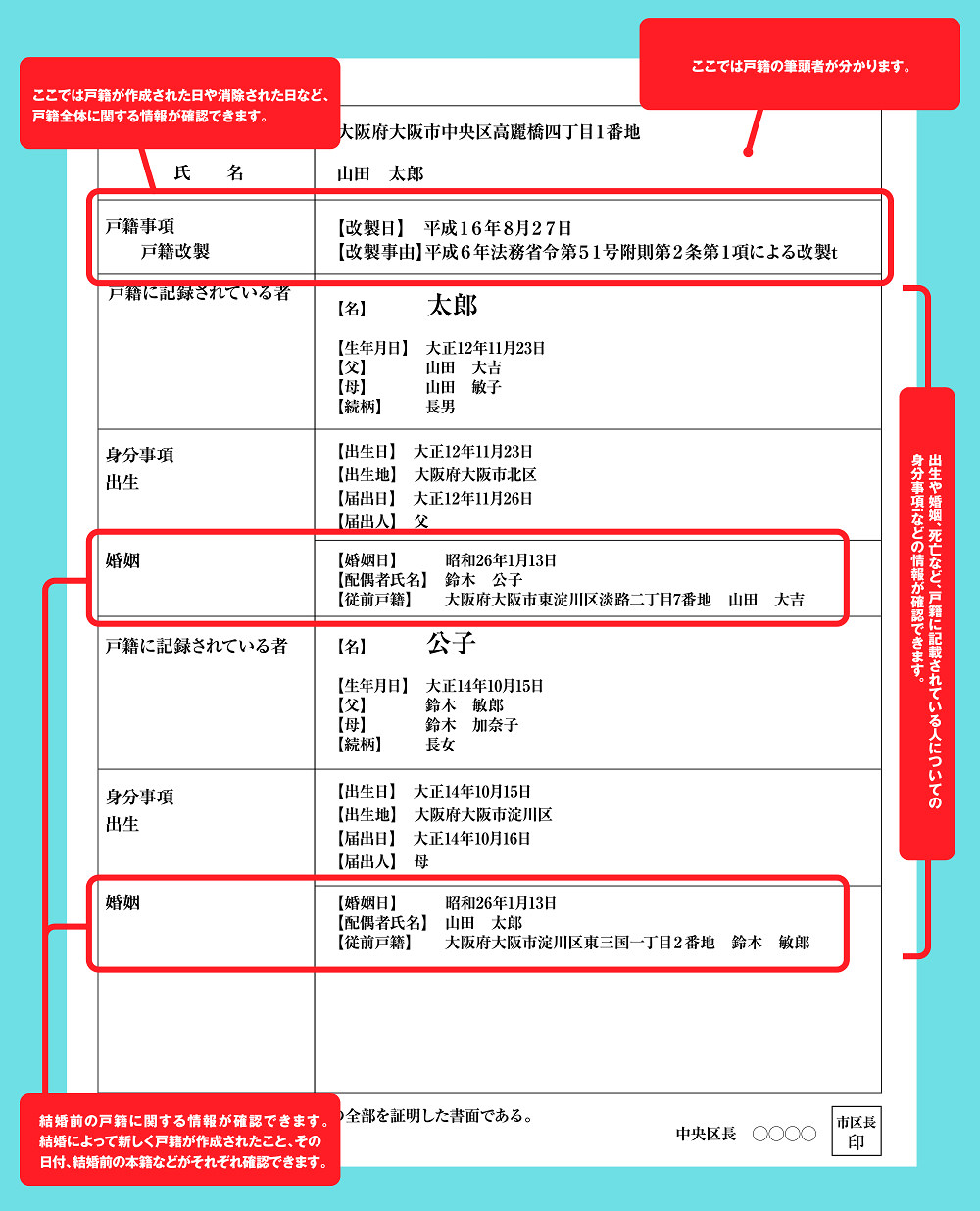

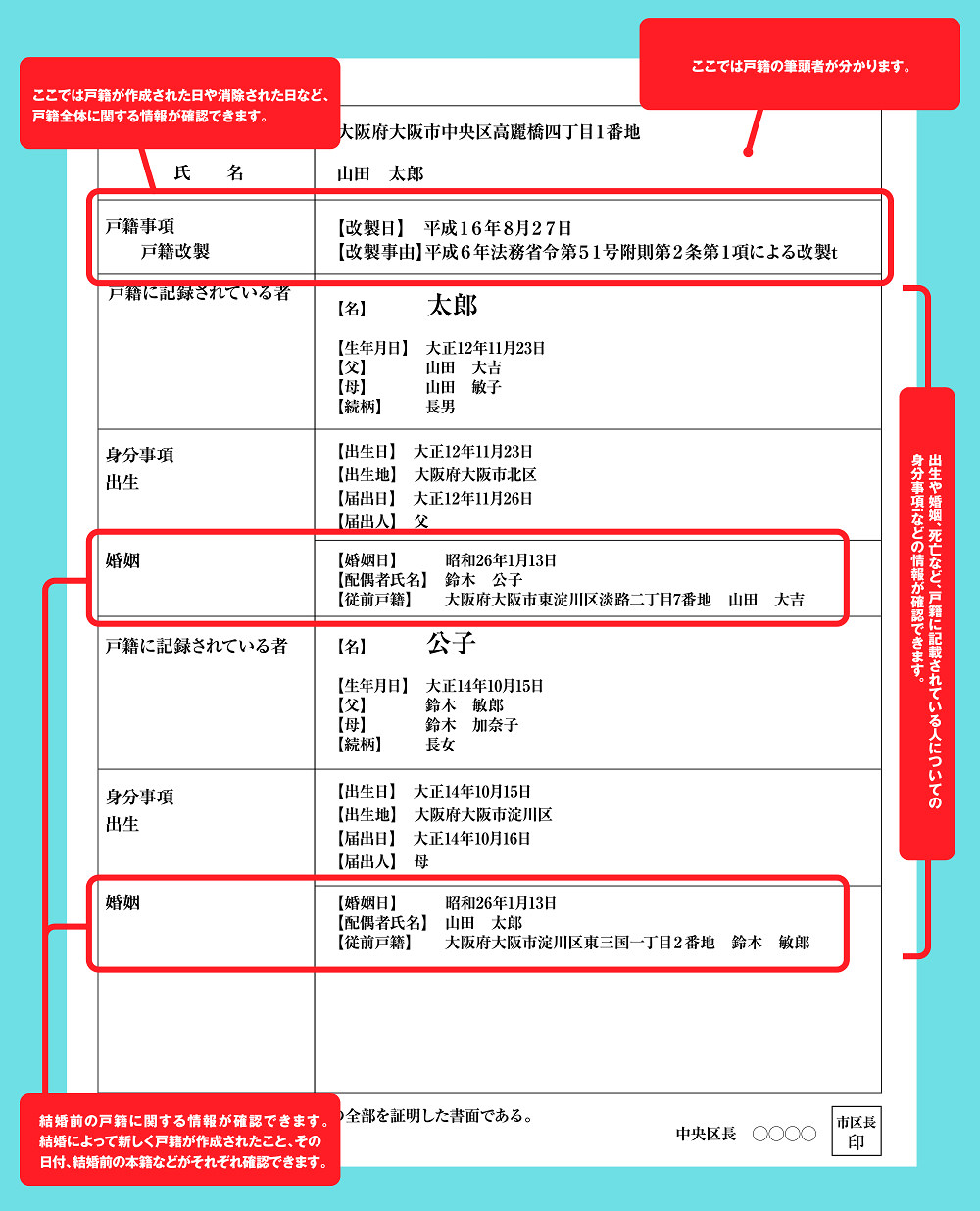

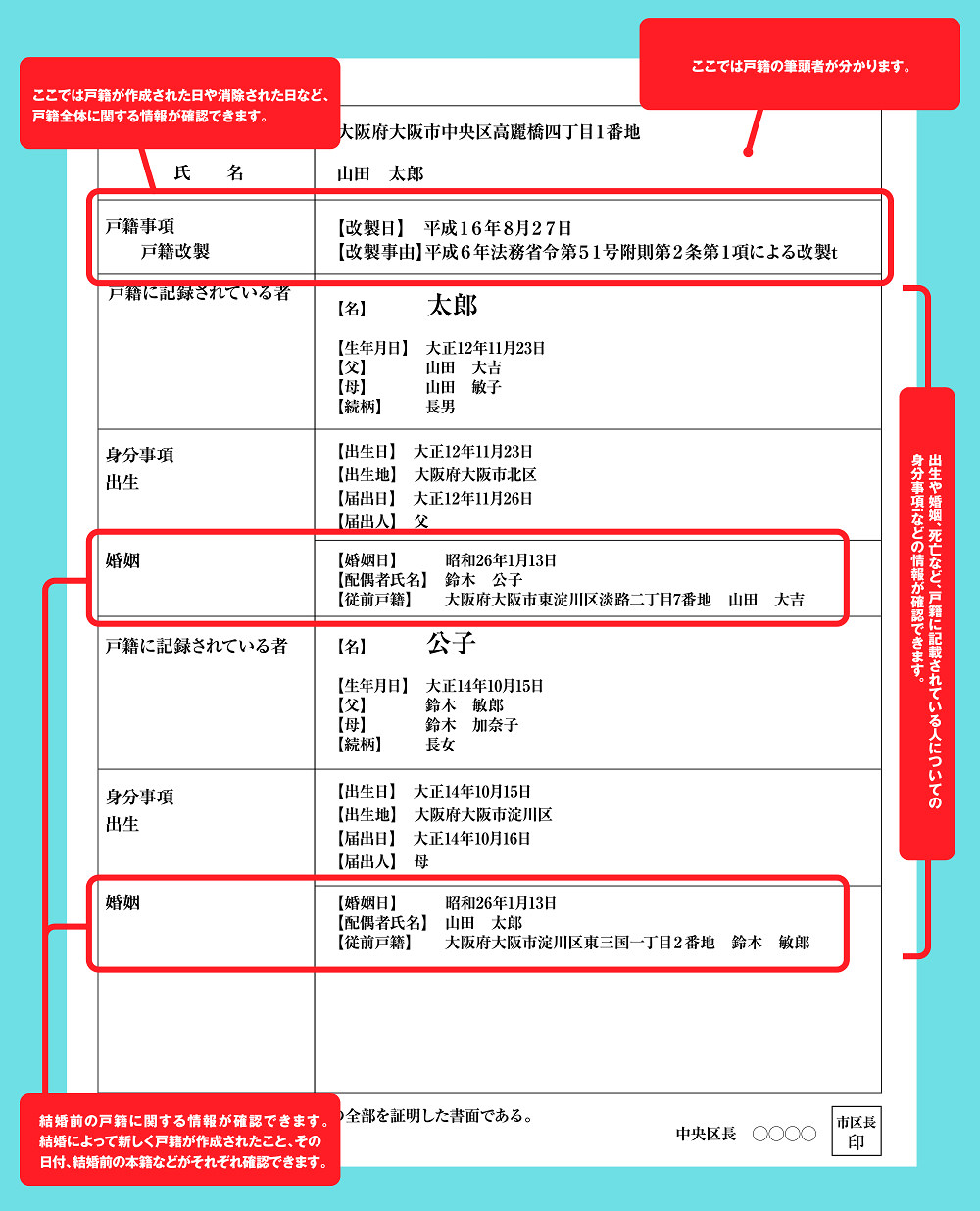

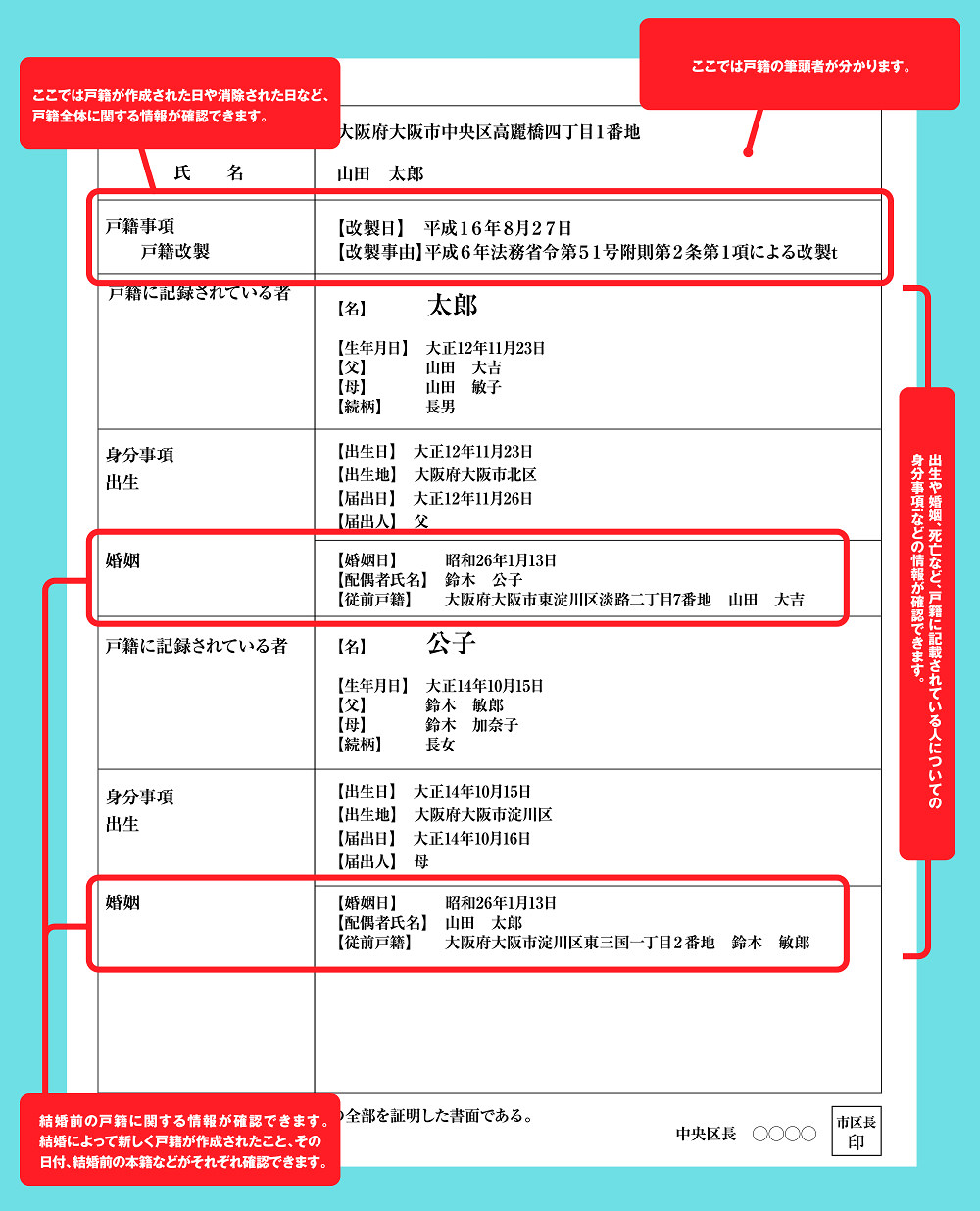

4-1 戸籍謄本に記載されている内容

戸籍謄本には、親子関係や結婚離婚などの情報が記載されています。

そのほかにも養子縁組の有無や認知した子供の情報などが記載されているため、戸籍謄本を見れば亡くなった人の配偶者や子供に関する基本的な情報を調査可能です。

戸籍謄本に記載されている内容は、主に下記の通りです。

- 本籍地

- その戸籍に入っている人

- 氏名

- 出生年月日

- 戸籍に入った原因、年月日

- 実父母の氏名や実父母との続柄

- 養親の氏名や養親との続柄(養子縁組している場合)

- 夫または妻であること

- 他の戸籍から入った場合、元の戸籍の表示

- 別の戸籍に転出した場合、転出理由や転出先の戸籍

- 子の認知について(認知している場合)

戸籍謄本のイメージは、下記の通りです。

故人の出生時までの戸籍をたどっていけば兄弟姉妹も明らかになりますし、故人の親の戸籍をたどれば祖父母に関する情報も集められます。

戸籍は家族を単位に国民を管理する制度であり、戸籍謄本をたどっていけば自然と家族関係および相続人を正確に把握できるのです。

4-2 戸籍謄本の種類

戸籍には「戸籍抄本」や「戸籍謄本」などの種類がありますが、相続人調査で必要になるのは戸籍抄本ではなく戸籍謄本です。

他にも下記の戸籍が必要になる場合があります。

| 戸籍謄本の種類 | 概要 |

| 戸籍謄本 | 現に人が入っていて使われている戸籍謄本 |

| 除籍謄本 | 戸籍内の人が全員結婚や離婚、養子縁組、死亡などの理由でいなくなっている戸籍謄本 |

| 改正原戸籍謄本 | 戸籍の電子化や法改正などによって、戸籍が改定されたために使われなくなった古い戸籍謄本 |

相続人を把握するには、上記の3種類の戸籍謄本をすべて集める必要があります。

この記事では上記をすべてまとめて「戸籍謄本類」と表現します。

5章 相続人調査(戸籍取集)が必要な範囲

亡くなった人の子供の有無や子供が亡くなっているかによって、相続人調査で収集すべき戸籍謄本の範囲が変わります。

下記のケースの相続人調査の範囲を見ていきましょう。

- すべての相続で必要になる戸籍謄本類

- 故人にすでに死亡している子供がいる場合

- 故人に子供がいない場合

それぞれ詳しく解説していきます。

5-1 すべての相続で必要になる戸籍謄本類

亡くなった人の子供の有無などに関係なく、すべての相続で必要になる戸籍謄本類は、下記の2種類です。

- 亡くなった人の出生時から死亡時までのすべての連続した戸籍謄本類

- 相続人全員分の現在の戸籍謄本

5-2 故人にすでに死亡している子供がいる場合

故人の子供が相続発生前にすでに死亡していた場合には、代襲相続が発生する場合があります。

代襲相続とは、本来相続人になる人物がすでに死亡している場合、相続人の子供や孫が相続権を受け継ぐことです。

代襲相続の有無や代襲相続人が誰か確認するために、下記の戸籍謄本類を用意する必要があります。

- 故人の子どもの出生時から死亡時までのすべての連続した戸籍謄本

5-3 故人に子供がいない場合

故人に子供がいない場合は、両親もしくは祖父母が相続人になります。

そして、両親や祖父母などの直系尊属が相続発生時に全員死亡している場合は、故人の兄弟姉妹が相続人になります。

故人に子供がいない場合は、下記の戸籍謄本類の収集も必要です。

【両親や祖父母に亡くなった人がいる場合】

死亡した両親や祖父母の死亡の事実が記載されている戸籍謄本

【両親や祖父母が全員死亡している場合】

- 故人の両親それぞれの出生時から死亡時までのすべての連続した戸籍謄本

- 故人より先に死亡した兄弟姉妹や同時に死亡した兄弟姉妹がいれば、その人の出生時から死亡時までのすべての連続した戸籍謄本

このように、相続人調査で必要となる戸籍の範囲はケースによってかなり異なります。

故人に子供がいない場合や子供や兄弟姉妹が先に死亡している場合などには、集める戸籍謄本類の数も膨大になる恐れがあります。

誰の戸籍謄本を集めればよいかわからない、平日日中は仕事をしていて戸籍謄本の収集が難しい場合は、相続に詳しい司法書士や行政書士に相続人調査を依頼するのが良いでしょう。

6章 相続人調査(戸籍収集)の流れ・方法

相続人調査をするときには、基本的には亡くなった人の出生時から死亡時までの戸籍謄本類が必要です。

戸籍謄本を取得する流れは、下記の通りです。

- 亡くなった人の「本籍地」を調べる

- 本籍地の役所で死亡時の戸籍をとる

- 順番に遡って出生時までの戸籍謄本を取得していく

上記のように、戸籍謄本類を集める際には亡くなった人の死亡時の戸籍謄本から遡って取得していきましょう。

死亡時の本籍地がわからない場合、住民票(除票)を取得すれば本籍地も記載してもらえます。

死亡時の戸籍謄本を取得した後は以前の戸籍を順番にたどっていきます。

戸籍謄本には以前の本籍地も記載されているからです。

6-1 戸籍謄本の連続性は日付や本籍地で確認する

相続人調査では連続した戸籍謄本を取得することが大切です。

連続性を確認するには「日付」と「本籍地」に注目しましょう。

具体的には、下記の方法で確認します。

- 以前の戸籍と次の戸籍の「日付」が連続しているかどうかを確認する

- 以前の本籍地から次の戸籍の本籍地に移動してきたかを確認する

日付にズレがある場合や本籍地に連続性がない場合は、取得した戸籍謄本に抜けがある可能性が高いです。

以下のイメージイラストでいうと、上から2行目に書かれている「平成16年8月27日(改製日)」から現在までを証明する戸籍謄本ということになります。

6-2 戸籍謄本の読み取り方

戸籍謄本に記載されており、相続人調査で必要になる情報は主に下記の通りです。

| 記載内容 | 概要 |

| 本籍 |

|

| 筆頭者 |

|

| 戸籍事項 | その戸籍が編成されたときと編成理由(離婚や結婚、養子縁組など) |

| 戸籍に入っている人の情報 |

|

| 身分事項 | 出生や結婚、離婚、養子縁組や死亡などが記載されている |

| 婚姻 |

|

6-3 戸籍謄本類の取得方法

戸籍謄本類を取得するには、「本籍地の市区町村役場」へと申請をします。

まったく無関係の他人の戸籍謄本は取得できませんが、相続人であることを証明すれば戸籍謄本を発行してもらえます。

戸籍謄本は、役所に実際に行って申請書を作成し提出すればその場で受けとれます。

その際には、本人確認書類の提示と手数料の支払いが必要です。

なお、戸籍謄本は郵送でも請求できるため、亡くなった人の本籍地が遠方にある場合は郵送請求も検討しましょう。

郵送請求時には、申請書に必要事項を記入し郵便局で「定額小為替」を購入し、返信用の封筒と切手、身分証明書を一緒に入れて送付します。

申請書には、以下の内容を記載します。

- 住所

- 電話番号

- 生年月日

- 請求者氏名

- 本籍地

- 筆頭者氏名

- 戸籍の筆頭者との関係

- 必要とする書類(戸籍謄本など)

- 必要な枚数

- 請求理由(相続人調査のためなど)

戸籍謄本の発行手数料は、戸籍謄本1通で450円、改正原戸籍や除籍謄本の場合には750円程度です。

相続人調査では、戸籍謄本の請求作業を繰り返す必要があり、非常に大変です。

自分で相続人調査するのが難しい、時間がない人は相続に詳しい司法書士や行政書士に依頼するのが良いでしょう。

7章 相続人調査が大変な時は専門家への依頼も検討しよう

相続人調査は、慣れていない人が行うと大変な負担になるものです。

相続人調査は司法書士や行政書士に依頼も可能ですので、荷が重いと感じたら専門家への依頼を検討しましょう。

グリーン司法書士法人・行政書士事務所でも相続人調査を受け付けているので、お気軽にお問い合わせください。

ケースにもよりますが、依頼費用は2~4万円程度です。

合わせて遺産分割協議書の作成や不動産登記の申請などもお受けできますので、相続手続きにかける時間がない方や事務作業が苦手な方は特に依頼することをおすすめします。

まとめ

家族や親族が亡くなったときには、相続人調査が必要です。

相続人調査の際には亡くなった人の生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本を集めなければなりません。

故人に子供がいない場合やすでに子供が亡くなっている場合は、さらに必要な戸籍謄本の種類が増えてしまいます。

戸籍謄本は本籍地の市区町村役場で請求する必要があり、調査完了までには手間と時間がかかります。

相続税の申告期限が迫っている場合や誰の戸籍謄本を集めればよいかわからない場合は、相続に詳しい司法書士や行政書士への依頼もおすすめです。

グリーン司法書士法人では、相続人調査をはじめとする相続手続きに関する相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

戸籍の収集方法とは?

戸籍謄本類を集める際には亡くなった人の死亡時の戸籍謄本から遡って取得していきましょう。

死亡時から遡って取得することで、途切れなく戸籍を収集できます。

▶戸籍の収集方法について詳しくはコチラ司法書士は戸籍の収集を代行できる?

相続人調査は司法書士や行政書士に依頼も可能ですので、荷が重いと感じたら専門家への依頼を検討しましょう。

グリーン司法書士法人・行政書士事務所でも相続人調査を受け付けているので、お気軽にお問い合わせください。

▶戸籍の収集方法について詳しくはコチラ

遺産分割協議とは?やり方や注意点・相談できる専門家まとめ

遺産分割協議とは?やり方や注意点・相談できる専門家まとめ

【保存版】相続手続きでやるべきことまとめ!必要書類や期限も紹介

【保存版】相続手続きでやるべきことまとめ!必要書類や期限も紹介