- 養子に行った兄弟姉妹は実父・実母の相続人になれるのか

- 養子に行った兄弟姉妹と相続手続きを進める流れ

- 養子に行った兄弟が相続人になるときの注意点

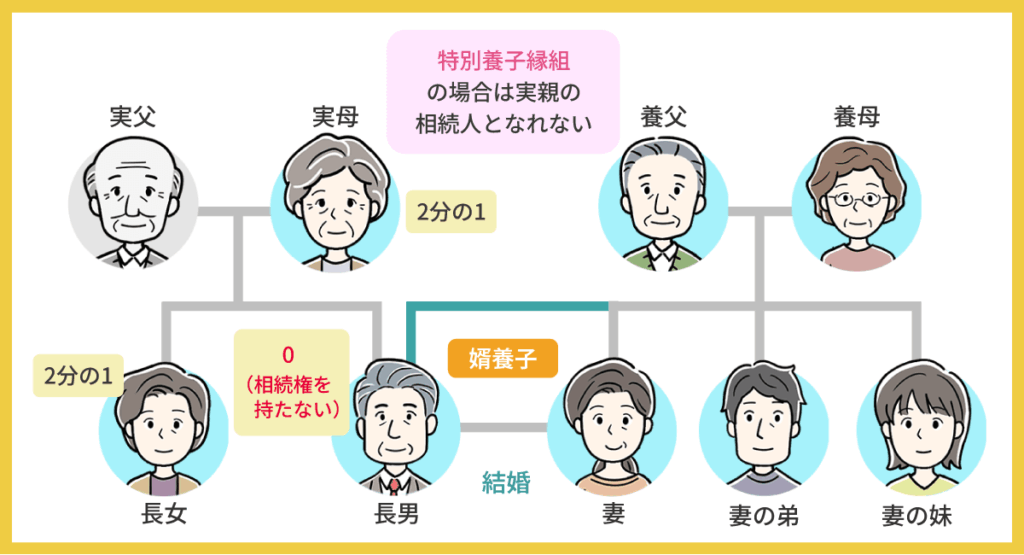

養子に行った兄弟姉妹が実父・実母の相続人になるのかは、養子縁組の種類によって下記のように異なります。

| 養子縁組の種類 | 実父・実母の相続人になれるか |

|---|---|

| 普通養子縁組 | なれる |

| 特別養子縁組 | なれない |

普通養子縁組の場合では、実父・実母との親子関係も消滅しないため、養子は実親と養親両方の相続人となれます。

相続割合についても、養子に行っていない兄弟姉妹と変わりません。

本記事では、養子に行った兄弟姉妹は実父・実母の相続人になれるのかや、相続手続きの流れ、注意点を詳しく解説していきます。

養子の相続については、下記の記事でも詳しく解説しているので、よろしければ併せてお読みください。

目次

1章 養子に行った兄弟姉妹は実父・実母の相続人になれる?

兄弟姉妹のうち、養子に出た方がいると「養子に行った兄弟姉妹は両親が亡くなったときに相続権を持つのだろか」と疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。

養子縁組には、①普通養子縁組と②特別養子縁組の2種類があり、それぞれ実親の相続権を持つかが変わってきます。

| 養子縁組の種類 | 実父・実母の相続人になれるか |

|---|---|

| 普通養子縁組 | なれる |

| 特別養子縁組 | なれない |

それぞれ詳しく解説していきます。

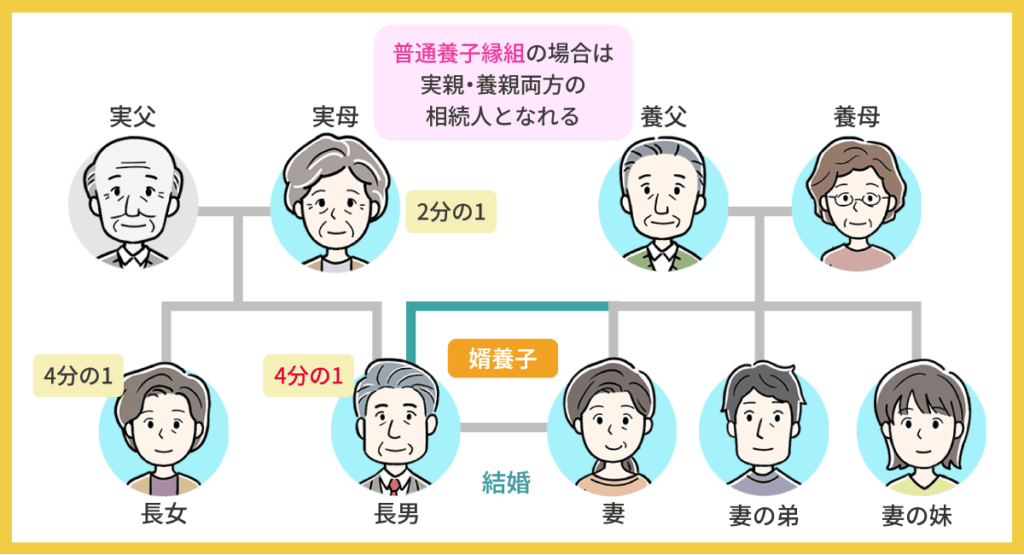

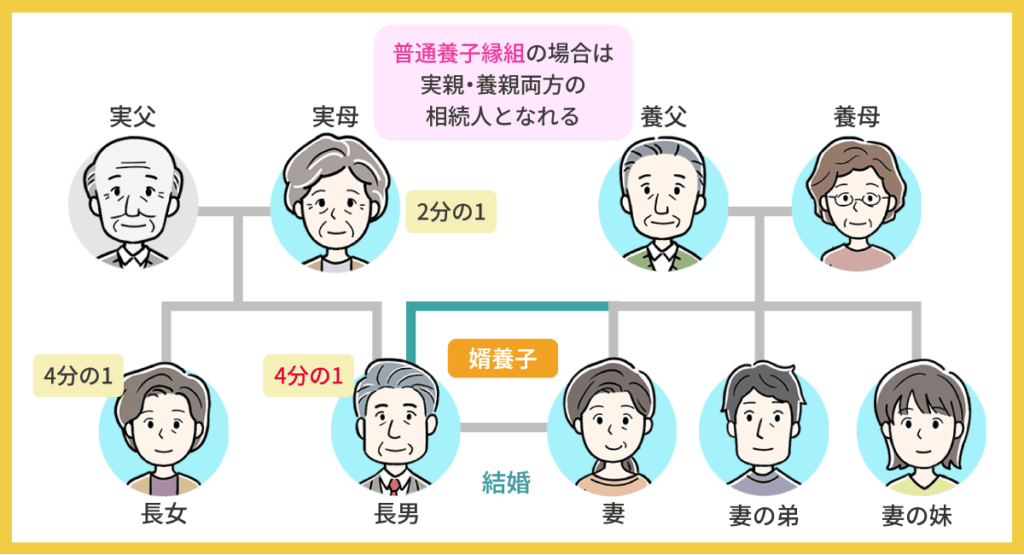

1-1 普通養子縁組なら実父・実母の相続人になれる

普通養子縁組を利用した場合には、実父・実母の相続人となれます。

普通養子縁組では、実親との親子関係も消滅せず、残り続けるからです。

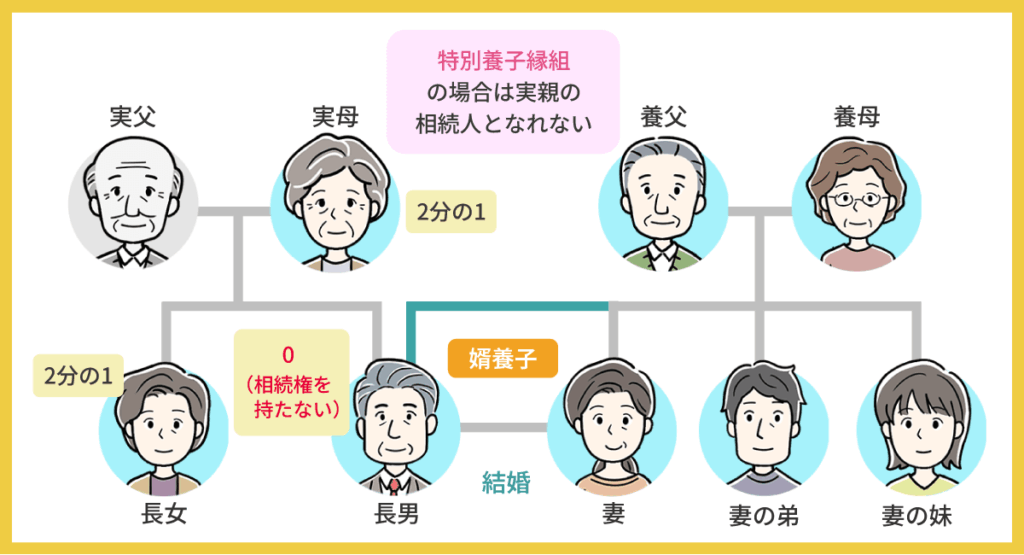

1-2 特別養子縁組なら実父・実母の相続人になれない

特別養子縁組により、養子に行った場合には、実父・実母の相続人にはなれません。

特別養子縁組では、実親との親子関係は消滅するからです。

ただし、実父・実母が遺言書に「養子に行った子供に財産を譲る」と記載していた場合には、養子に行った子供も遺産を受け取れます。

遺言にて指定すれば、法定相続人以外の第三者にも遺産を譲れるからです。

2章 養子に行った兄弟姉妹と相続手続きを進める流れ

養子に行った兄弟姉妹が普通養子縁組を利用していた場合には、実父・実母が死亡したときに相続人となります。

故人が遺言書を用意していなかった場合には、相続人全員で手続きを進める必要があると理解しておきましょう。

相続手続きは、下記のように進めていくことが一般的です。

- 遺言書の有無を確認する

- 相続人調査をし、相続人が誰か確定する

- 相続財産調査を行う

- 財産を相続するか、放棄するか決める

- 遺産分割協議を行う

- 遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名・押印する

- 遺産の名義変更手続きを行う

- 相続税申告を行う

まずは、故人が遺言書を用意していたかどうかを確認しましょう。

故人が遺言書を作成していた場合には、原則として、遺言内容通りに遺産分割を行うとされているからです。

遺言書が見つからなかった場合には、相続人調査や相続財産調査を行い、遺産分割協議を行います。

遺産分割協議とは、誰がどの財産をどれくらいの割合で受け継ぐか相続人全員で話し合うことです。

話し合いにより決定した内容を遺産分割協議書にまとめ、遺産の名義変更手続きや相続税申告を進めていきましょう。

遺産分割協議や遺産の名義変更手続きに期限はありませんが、相続税申告は「相続開始の翌日から10ヶ月以内に行う」と期限が設定されているのでご注意ください。

期限までに間に合わない場合や、養子に行った兄弟姉妹と協力することが難しい場合には、相続に精通した司法書士や行政書士に手続きを依頼することも可能です。

3章 養子に行った兄弟が相続人になるときの注意点

普通養子縁組をした兄弟姉妹が相続人となる場合には、法律上は他の兄弟姉妹と同等の相続権を持ちます。

しかし、実際には相続トラブルが起きやすくなりますし、相続人調査も複雑になるので注意しなければなりません。

本章では、養子に行った兄弟が相続人になるときに注意すべきことを詳しく見ていきましょう。

3-1 相続トラブルが起きる可能性がある

普通養子縁組をした兄弟は、実親の相続において法定相続人となり、他の子供たちと同等の相続権を持ちます。

しかし、実際には、不公平感を持ったり、感情的な対立が生まれたりすることもあるでしょう。

例えば、養子に行っていない兄弟姉妹が「自分たちは家に残り、親の世話をしてきた」「お前は養子に行ったのに相続するのか」といった不満を口にするケースは少なくありません。

こういった主張は法的根拠がないものの、感情的な対立を引き起こし、遺産分割協議がまとまりにくくなってしまう恐れもあります。

遺産分割協議がまとまらない場合や、相続人同士では感情的になってしまう場合には、相続に精通した司法書士や弁護士などに相談することもご検討ください。

特に、弁護士と異なり、司法書士は特定の相続人の代理人としてではなく、中立的な第三者の立場からアドバイス可能です。

相続手続き完了後も、兄弟姉妹でできるだけ良好な関係を保ちたいのであれば、トラブルが起きる前に司法書士に相談するのが理想的といえるでしょう。

3-2 相続人調査に漏れが発生する可能性がある

養子に行った兄弟姉妹がいることを、他の相続人が把握していない場合もあります。

そのようなケースでは、相続財産調査に漏れが発生しやすいので、注意しなければなりません。

相続人調査に漏れが発生していた場合には、遺産分割協議をやり直さなければならないこともあります。

例えば、故人に離婚歴や再婚歴があり、前妻との間に子供がいる場合を考えてみましょう。

その子供が、よその家に養子に出されていたり、前妻と再婚した男性と養子縁組をしていた場合には、兄弟姉妹が養子に行った兄弟姉妹の存在すら知らない場合もあります。

養子に行った兄弟姉妹も含めて、相続人調査に漏れが発生しないようにするには、故人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本を収集する必要があります。

戸籍謄本には、婚姻・離婚についての記載もありますし、兄弟姉妹が養子に出され故人の戸籍から除籍となった際の記載もあるはずです。

相続人調査を漏れなく行うことが難しい場合や、調査の負担を減らしたい場合には、相続に精通した司法書士や行政書士に調査を依頼するのも良いでしょう。

4章 相続トラブルや遺族の負担を減らしたいなら相続対策をしておこう

養子に行った兄弟姉妹が相続人となるケースでは、通常の相続と比較して、相続トラブルが起きたり、相続人調査に漏れが発生したりするリスクがあります。

このようなリスクや、遺族が行う手続きの負担を減らしたいのであれば、元気なうちに相続対策をしておきましょう。

例えば、遺言書を作成しておけば自分が希望する人物に遺産を譲れますし、生前贈与をすれば任意のタイミングで資産を引き継げます。

相続対策には、下記のように複数の種類があります。

- 遺言書の作成

- 生前贈与

- 家族信託の活用

- 生命保険への加入

それぞれの対策には、メリットとデメリットがあるので、事前に司法書士や弁護士に相談して、自分に合った方法を提案してもらうことをおすすめします。

まとめ

養子に行った兄弟姉妹が実親の相続人になれるかは、養子縁組の種類によって異なります。

結婚したときに妻の両親と養子縁組をして婿養子になるといったケースなどで用いられる普通養子縁組の場合は、実親・養親両方の相続人になれます。

ただし、養子に行った兄弟姉妹が実親の相続人となるケースでは、相続トラブルが起きやすかったり、相続人調査に漏れが発生しやすかったりします。

トラブルや漏れを防ぐためにも、司法書士や行政書士、弁護士などの専門家に相続手続きを相談することも検討しましょう。

また、トラブルが起きそうであれば、遺言書の作成や生前贈与などで相続対策しておくことも大切です。

グリーン司法書士法人では、相続人調査を始めとする相続手続き全般について、相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。