この記事は約 10 分で読めます。

- 勝手に親が子を連帯保証人にしていた場合の保証は無効

- 中には支払い義務が生じるケースもあり

- 勝手に親に連帯保証人にされた場合の対処法

ある日突然身に覚えのない借金の請求書が届き、どうやら親に連帯保証人にされてしまったようだと知ってお困りのことはありませんか?書類にサインした覚えはないから自分には関係ないと放置している。あるいは、不安でとりあえず手元にあるお金を支払おうと考えている、などということはないでしょうか。勝手に連帯保証人にされていた場合でも、請求を放置したりとりあえず支払いをしたりという行動がどんなトラブルにつながるかわかりません。

この記事では、勝手に親の連帯保証人にされた場合の対処法についてわかりやすく解説します。どのように対処して悩みを解決するべきか、ぜひ参考にしてください。

目次 ▼

1章 勝手に親が子を連帯保証人にしていたら原則無効になる

勝手に親が子どもを連帯保証人にしていた場合、原則支払いに応じる必要はありません。勝手に親が子を連帯保証人にする行為は、民法の「無権代理(民法第113条)」に該当するためです。

1-1 支払いが無効になる「無権代理」とは

「無権代理」とは、代理権を有しない者が、勝手に本人の代理人として振る舞うことをいいます。親が子どもの承諾なく勝手に代理人として行った契約は無権代理行為となり、子ども本人に対して効力を生じません。(民法第133条)

1-2 支払義務が生じてしまうケースには注意

親が勝手に行った無権代理行為でも、その後子ども本人が「追認」すれば、無権代理行為は契約時にさかのぼって有効となってしまいます(民法第116条)。ここでいう追認とは、たとえば債権者から請求されてうっかり支払いをしてしまうなどの行為が該当します。心当たりのない連帯保証契約は、追認することのないよう注意しましょう。

1-3 借金をしたまま親が死亡してしまった場合

勝手に連帯保証人にされた契約については、無権代理を主張することで無効にできますが、親が死亡してしまった場合はどうでしょうか?借金をしたまま親が死亡すると、子どもが借金の支払義務を相続することになってしまいます。返済の義務を相続したくない場合は、定められた期間内に「相続放棄」の手続きをすることで支払義務を免れることが可能です。ただし相続放棄の手続きは、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も同時に手放すことになるため、手続きを行う前にはよく検討しましょう。

2章 連帯保証人が負う義務とは?

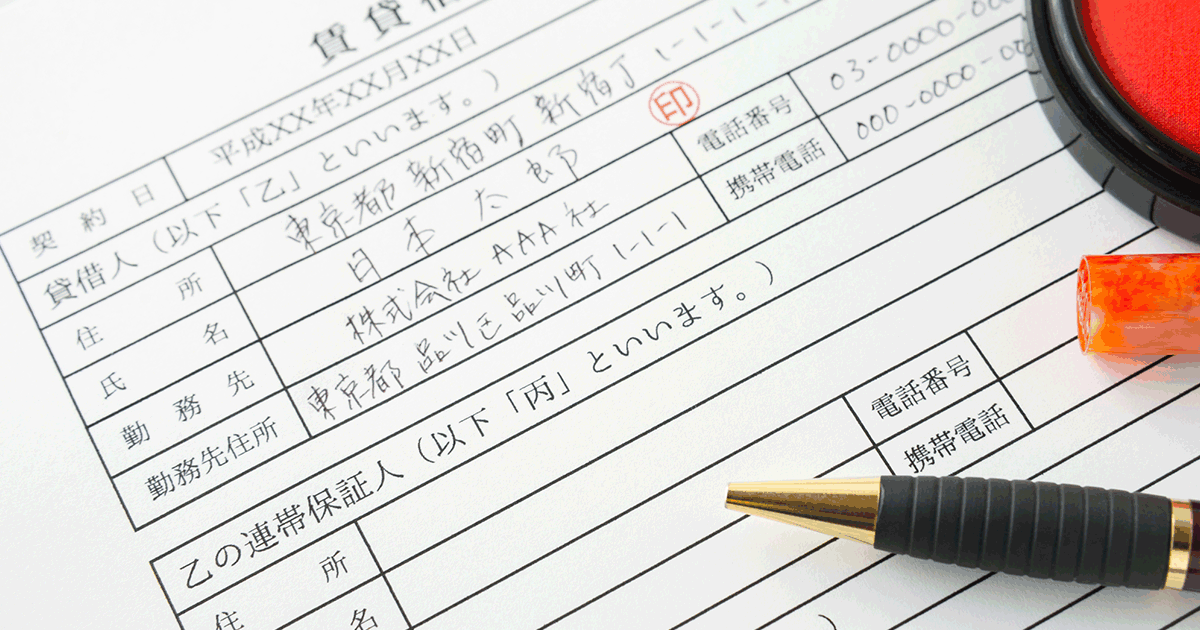

日常生活の中で、家を借りるため賃貸契約を結んだり、何らかのローンを組んだりということは多くの人が経験していることでしょう。これらの契約をする際に、契約者が何らかの事情で支払えなくなった場合に代わって支払ってくれる人を求められることがありますが、これが保証人です。では、連帯保証人とは何が違うのか?と疑問に思ったことがある人もいるでしょう。この章では、保証人と連帯保証人について解説します。

2-1 保証人と連帯保証人の違い

「保証人」とは、主債務者(契約者)が返済できなくなったときに、代わりに支払義務を負う立場の人です。ただし請求を受けた保証人は、先に主債務者に請求することや、強制執行するよう主張をすることができます。また、保証人が複数いる場合には、その人数で割った金額のみを返済することが認められています。

一方、「連帯保証人」とは主債務者と連帯して責任を負うため、主債務者とまったく同じ支払義務を負っています。つまり、債権者は先に主債務者に返済を求めることなく、連帯保証人に全額請求することも可能であり、請求された場合に連帯保証人はすぐに対応しなければなりません。

なお、建物賃貸借の連帯保証などは、通常の借金の保証とは異なり、負担すべき額がいくらになるか分かりません。このような保証を「根保証」と呼び、個人の根保証の場合には、上限額である「極度額」を設定しなければ無効とされています。勝手に賃貸借契約の連帯保証人にされていた場合には、きちんと極度額が設定されているかどうかを確認してみましょう。

2-2 保証人や連帯保証人を頼まれたら慎重に

保証人・連帯保証人を頼まれることがあったら、慎重に検討しましょう。最近では、保証人といえば連帯保証人を指しているといわれるほど、連帯保証人を求められることが増えています。相手が困っているから、頼み事をいつも聞いてくれるからと安易に引き受けてしまうと、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。

3章 勝手に連帯保証人にされた場合の対処法

自分の知らないところで勝手に連帯保証人にされた場合は、原則支払義務はありません。しかし、連帯保証人としての支払義務がないことを主張するためにも、次に示す行動を起こすことで確実に対処しましょう。

3-1 保証契約書の確認と親への対応

債権者から突然請求を受け、焦って支払いをすることがないように気をつけましょう。とりあえず少額くらいならと支払ってしまうと「無権代理」の「追認」を行ったとみなされてしまいます。

まずは、冷静に事情を把握することから始めます。債権者に連絡をして契約書の写しを郵送してもらいましょう。次に届いた書類を精査して、署名の筆跡や印鑑などが自分のものかどうか確認します。同時に、主債務者である親に事情を聞くことも重要です。

3-2 債権者に内容証明郵便を送付

契約書を確認後、自分の知らないところで勝手に親が作成したものだと確認できれば、それらの事情を債権者に内容証明郵便で送付します。内容証明郵便は記録が残るため、裁判となった場合に証拠となるので必ず利用しましょう。

通知の内容は、自分の知らないところで勝手に親がサインや押印をした事情に加え、無権代理行為が行われたことにより支払い義務はないという自分の意思も記しておきます。

勝手に借金の連帯保証人にされた場合の対処方については、下記の記事でも解説していますので、ぜひご覧ください。

3-3 裁判になった場合は無権代理を主張

それでも債権者から裁判を起こされた場合は、無権代理を主張します。裁判では、親から何も聞いていなかったことや勝手に親が書類を作成したこと、自分は保証人になる意思がなかったことなどを主張します。その際、債権者へ送った内容証明も証拠として提出します。裁判所から「親に代理権があったことは疑わしい」と判断されれば、支払義務はなしという判決が出るでしょう。

4章 無権代理の主張が困難なケース

無権代理であれば、どんな状況でも支払義務の無効を主張できるわけではありません。1章で述べた「追認」以外にも、気づかないうちに自分で署名していた場合や、実印・印鑑証明を知らないところで使用されていたなど、無権代理と主張するのが困難なケースもあります。

4-1 中身を確認せずに自分で署名していた

親から署名を頼まれたとき、よく中身を確認せずに自分で署名してしまったというケースがあります。「親からそんな説明はなかった」、「疲れていたので面倒でよく読まず署名してしまった」などの理由は、署名してしまったことの言い訳にはなりません。書類への署名を頼まれたときは、必ず内容を確認しましょう。

4-2 実印を使用されていた

自分の知らないところで、勝手に保証契約に子ども本人の実印や印鑑証明などが使われていたというケースもあります。自分は知らなかったという場合でも、「表見代理(民法第109条)」に該当するとみなされると無権代理の主張が困難になる可能性があります。

「表見代理」とは、(親に)代理権がないにもかかわらず相手方(債権者)からは代理権があるように見えてしまい、信頼して取引してしまった場合にその取引が有効になることです。債権者からすると、子ども本人の実印や印鑑証明の提出は信頼するに足る正当な理由であるということができます。また、勝手に使われた本人にも、容易に持ち出すことができる状況を漫然と放置していた場合など、実印を管理する上で過失があったのではと問われる可能性もあります。

自分の実印やマイナンバーカードなどはしっかりと管理し、安易に持ち出されることのないように注意しましょう。

5章 支払義務がある場合は債務整理も検討しましょう

最終的に裁判になり、親の借金について連帯保証人として認められてしまったら、支払義務を負うことになります。また、債権者から一括請求をされて支払いが難しい場合もあるでしょう。親の借金を肩代わりすることになったことが原因で、経済的に困窮するかもしれません。そのような状況になった場合には、「債務整理」をすることで支払い負担を軽減できる可能性があります。

債務整理には、主に3つの方法があります。

5-1 任意整理

任意整理とは、お借入先の業者と直接和解交渉をして、借金の返済を軽減・減額してもらう手続きです。 利息をカットしてもらい、3〜5年で分割返済をしていきます。

裁判所を通さないため手続きは簡易的で、財産を失うリスクもありません。ただし、元金は減らないため、借金がゼロに近くなるような大幅な減額は見込めません。また、必ずしもこちらの希望通りの内容で和解できるとは限りません。

5-2 個人再生

個人再生とは、裁判所に返済計画を提出・承認してもらうことで、返済すべき借金の総額を5分の1から最大で10分の1にまで減額できる手続きです。住宅資金特別条項を利用すると、持ち家の住宅ローンを支払いながら返済することも可能になります。

借金を大幅に減額でき、かつ家や車を残すことができるというのは大きなメリットです。ただし、手間や時間がかかること、そして費用が比較的高額であるというデメリットがあります。

5-3 自己破産

自己破産とは、自力で借金を返済できる見込みがない場合に、裁判所に申し立てをして借金返済の免除を受ける制度です。

借金の返済義務がなくなり、取り立てから解放されます。持ち家や車など資産価値のあるものを失うというデメリットはありますが、一定の財産は手元に残すことができます。ただし、税金などの「非免責債権」については自己破産手続きをしても免責されません。

6章 まとめ

勝手に親に連帯保証人にされてしまい、債権者から返済を求める書類が届くことがあります。身に覚えがないからと放置したり、焦ってとりあえず少額の支払いをしたりということは避けましょう。まずは落ち着いて、事情の把握から始めることが重要です。

ただし、不安な場合や込み入った事情などがある場合は、一人で解決しようとせず専門家にご相談ください。債務整理や借金問題に詳しいグリーン司法書士法人グループでは、トラブルの解決を目指し適切なアドバイスやサポートをさせていただきます。

お気軽にお問い合わせください!

借金返済のご相談はグリーンへ

借金返済に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。

アクセス数が多いキーワード:債務整理 クレジットカード

借金返済の無料相談ならグリーンへ

お気軽にお問い合わせください!