この記事は約 7 分で読めます。

- 注文住宅の各費用の支払いタイミング

- 住宅ローンは引き渡し時に融資が行われること

注文住宅として家を建てる際、費用の支払いのタイミングを把握するのは大切です。土地の契約から建物の引き渡し、入居に至るまで、各段階でどのような費用が発生するのかの理解は、予算管理に欠かせません。

特に、住宅ローンの融資は、建物の引き渡し時に行われるのが一般的なので、着工時や上棟時などの中間支払いに備える必要があります。頭金が十分でない場合、これらの支払いに対応する方法を検討しなければなりません。

今回の記事では、注文住宅における各支払いのタイミングについて解説します。また、頭金が不足している場合の対応策についても見ていきましょう。

目次 ▼

1章 家の支払いタイミングはいつ?

注文住宅を建築する際、支払いは複数の段階に分かれて行われます。これらの支払いタイミングは、建築会社や契約内容によって多少異なるでしょう。

注文住宅に関する、一般的な支払いタイミングは、次に挙げる7つです。

- 土地の契約時

- 土地の決済時

- 注文住宅の契約時

- 着工時

- 上棟時

- 引き渡し時

- 引っ越し・入居時

それぞれの詳細を見ていきましょう。

1-1 土地の契約時

土地の契約時には、手付金や契約金などの初期費用が発生します。手付金は契約の証として支払われるもので、通常は土地代金の5%から10%程度とされます。

この金額は契約解除時の違約金として扱われることもあるため、慎重に取り扱う必要があります。

1-2 土地の決済時

土地の決済時には、売買代金の残金支払いと同時に、各種費用の精算が行われます。主な費用としては、固定資産税や都市計画税の日割り精算などです。

固定資産税の納税義務者は「その年の1月1日現在の所有者」です。 年度の途中で不動産を売却しても、売主宛てに納税通知書が送付され、売主が固定資産税の全額を支払います。

そのため買主が負担すべき固定資産税は、物件の売買代金とは別に精算されます。これらは、所有権移転日を基準に日割り計算され、買主が負担します。

また、登記に関する費用も必要です。所有権移転登記の登録免許税は、土地の固定資産税評価額の1.5%(令和8年3月31日までの軽減税率)で計算されます。さらに、司法書士に登記手続を依頼する場合、その費用相場は2万~11万円程度です。

仲介手数料もこのタイミングで支払うのが一般的です。不動産会社に支払う仲介手数料は、土地代金の3%に6万円を加えた額が上限と法律で定められています。

たとえば、土地代金が2,000万円の場合、仲介手数料の上限は66万円(2,000万円×3%+ 6万円)となります。

不動産登記に関してわからないことがあってお困りのみなさんは、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。法律のプロフェッショナルである当司法書士法人では、個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。

お気軽にお問い合わせください!

借金返済のご相談はグリーンへ

1-3 注文住宅の契約時

注文住宅の契約時には、建築工事請負契約書の締結とともに、契約金の支払いが発生します。

契約金は契約の証として支払われるもので、一般的に建築費用の5%から10%程度とされます。たとえば、建築費用が3,000万円の場合、契約金は150〜300万円です。

1-4 着工時

建築工事の開始時(着工時)には、工事費用の一部である「着工金」の支払いが求められます。一般的に、着工金は総工事費の30%前後です。たとえば、総工事費が2,000万円の場合、着工金は600万円程度となります。

また、着工前には地鎮祭を行うことが多く、その際の費用も考慮する必要があります。地鎮祭の費用は、2〜3万円が相場です。

さらに、建築確認申請費用や地盤調査費用も着工時に発生する場合があります。建築確認申請費用は、建物の規模や地域によりますが、一般的には10〜20万円程度で、地盤調査費用は調査内容や土地の状況によりますが、5〜10万円程度です。

1-5 上棟時

上棟(じょうとう:新築住宅の建築において柱や梁などの基本構造が完成し、屋根を支える棟木を取り付けること)の際には、工事費用の一部である「中間金」の支払いが発生します。

一般的に、中間金は総工事費の30%前後とされています。たとえば、総工事費が2,000万円の場合、中間金は600万円程度です。

また、上棟式を行う場合、その費用も考慮する必要があります。上棟式の費用は、地域や規模によりますが、5〜10万円程度が相場です。

さらに、上棟時には建物の骨組みが完成するため、追加の工事やオプションを検討する場合、その費用も発生します。たとえば、屋根材や外壁材をグレードアップするケースなどです。

これらの費用は、建築会社や工務店との契約内容や地域の慣習によって異なります。不明な点があれば担当者に確認し、納得のいく形で進めるよう心掛けましょう。

1-6 引き渡し時

建物の引き渡し時には、最終的な工事代金の支払いが求められます。これは残代金の全額となります。

一般的に、総工事費の30%程度です。たとえば、総工事費が2,000万円で、棟上げ時までに1,400万円支払っている場合、引き渡し時の支払い額は600万円となります。

火災保険や地震保険の加入もこの時期に行います。保険料は建物の構造や保険金額、補償内容によって異なりますが、年間で数万円から十数万円が相場です。

1-7 引っ越し・入居時

新築住宅への引っ越し時には、引っ越し業者への依頼費用が発生します。費用は時期や距離、荷物の量によって異なりますが、通常期(3〜4月の繁忙期以外)で3人家族・移動距離50km以内の場合、10万円以内が相場とされています。

繁忙期には10万円を超える場合も多いため、時期の選択が費用に影響します。また、新居に合わせて家具や家電を新調する場合、その費用も考慮が必要です。

購入品目や品質によりますが、新築一戸建ての場合、家具・家電の購入費用は平均で200万円程度とされています。特に、カーテンやエアコン、照明器具などは必需品となるため、予算に組み込んでおきましょう。

さらに、引っ越しに伴う不用品の処分費用も発生します。自治体の粗大ごみ回収費用は、品目や地域によって異なりますが、小型のものでは数百円、大型の家具や家電では1,000円以上となるのが一般的です。

2章 【注意】住宅ローンは引き渡し時に融資が行われる

注文住宅の建築において、住宅ローンの融資は、建物の引き渡し時に実行されるのが一般的です。その際には頭金が必要ですが、建築過程ですでに多額の支払いが重なっています。

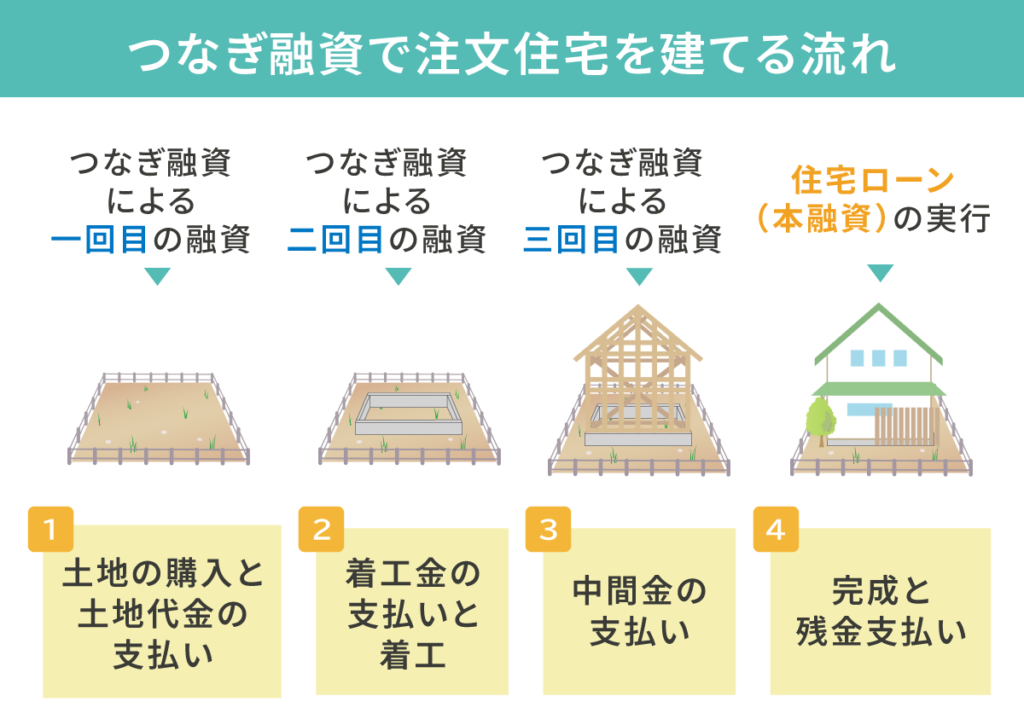

もし、頭金を用意できない場合、「つなぎ融資」や「分割融資」を利用する方法があります。

つなぎ融資は、住宅ローンが実行されるまでの間、必要な資金を一時的に借り入れる短期的な融資です。一方、分割融資では、住宅ローンの融資金額を建築の進捗に合わせて複数回に分けて借り入れます。

つなぎ融資は、土地購入や着工金など、早期に必要な資金をカバーするのに適しています。額が大きくなるので、短期間でも利息負担に要注意です。

一方、分割融資は建築の進捗に合わせて資金を受け取るため、利息負担を抑えられます。ただし、対応している金融機関は限定的です。

これらの方法を利用する際は各金融機関の条件や手数料、金利などを比較検討し、自身の資金計画に最適な方法を選択しましょう。

まとめ

注文住宅の建築には、土地の契約時、建物の着工時、上棟時、引き渡し時など、複数の段階で費用の支払いが発生します。各段階で必要となる費用の種類や相場を事前に把握し、適切な資金計画を立てる姿勢が重要です。

特に、住宅ローンの融資は引き渡し時に行われることが一般的であり、それまでの支払いに対応するための自己資金が不足する場合、「つなぎ融資」や「分割融資」の利用を検討する必要があります。

それぞれの費用について支払いタイミングと額を正確に把握し、建築会社や金融機関と綿密に連携を取りながら、無理のない資金計画を立てましょう。