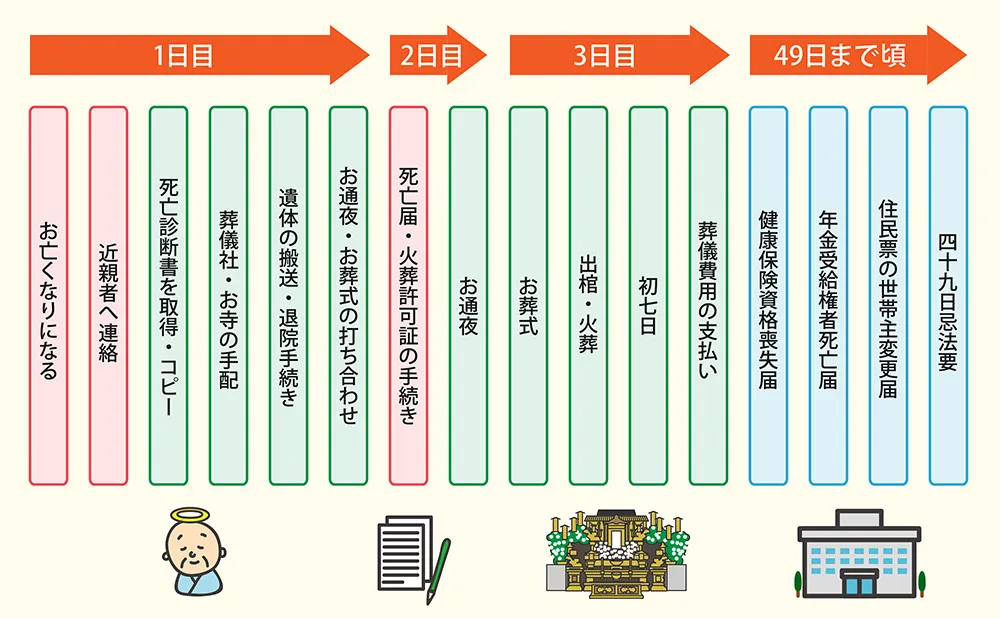

- 父親や母親が亡くなってから四十九日までに行うこと

- 父親や母親が亡くなってから1年以内にすませておきたい相続手続き

「父や母が亡くなったら具体的にいつまでに何をしなければいけないのか?」

「忘れるとまずい手続きって何なのかちゃんと把握していない・・・」

このように、必ずいつかは訪れる「親の死」。

実際にその時が来たとき、何をどういう手順で進め準備すればいいのか把握できているでしょうか?

実際、この記事を書いている私自身も父の死を経験し、亡くなった後の忙しさを非常によく覚えています。

その際に驚いたのが、実際に親が亡くなった後から四十九日までは「家族の死という現実に向き合う間もなく様々な手続きと判断がどんどん要求される」ことです。

そんな状況でゆとりなくバタバタと四十九日を終え、死後数ヶ月たった頃に、父の友人からきた1本の電話。

内容は「お父さんの焼香をさせてほしい」とのことで、後日我が家を訪ねて来られました。

そのときに父の友人から言われた「お父さんにはお世話になったので葬儀に出たかった」の一言。

何気ない一言ですが、その時私はとても申し訳ない気持ちになりました。

「父が亡くなったときにゆとりをもって必要な手続きをこなし、父が葬儀に呼んで欲しい人の名前、連絡先にまで気を配れていれば良かった」と今も後悔が残ります。

そこで本日は、司法書士である筆者がこの記事を読んでいるあなたに、同じ様な後悔をさせないためにも家族が亡くなった後、何を・どのタイミングで・どうすればいいのか・をわかりやすく解説していきます。

ダウンロード可能な相続手続きチェックリストも用意していますので、ぜひご活用ください!

目次

1章 親が亡くなった日から四十九日までの流れ

父親や母親など自分の両親が亡くなると、死亡日当日から様々な手続きをこなさなければなりません。

亡くなった当日から四十九日までは、下記の流れで手続きを進めていきましょう。

- 死亡診断書の取得・コピー

- 葬儀社・お寺の手配

- 遺体の搬送・退院手続き

- お通夜・お葬式の打ち合わせ

- 死亡届・仮想許可証の手続き

- お通夜

- お葬式

- 出棺・火葬

- 初七日

- 葬儀費用の支払い

- 健康保険資格喪失届

- 年金受給者権死亡届

- 住民票の世帯主変更届

- 四十九日忌法要

それぞれの手続きについて詳しく解説していきます。

1日目 親が死亡した日

親が死亡した当日は、以下の4つを行う必要があります。

これらの手続きが遅れてしまうと、後日行うべき手続きも全て遅れてしまうのでご注意ください。

- 死亡診断書をもらう

- 葬儀会社を決定する

- 遺体を搬送する

- お通夜やお葬式の打ち合わせを行う

それぞれ詳しく解説していきます。

死亡診断書をもらう

死亡診断書は、亡くなった病院の医師や主治医が発行してくれます。

自宅で亡くなった場合には、以下のように対応しましょう。

- 病気にかかっていて最期を自宅で過ごした場合:かかりつけ医に訪問してもらう

- 病気などはなく死因がわからず亡くなった場合:遺体や部屋のものに触れず、まず警察を呼ぶ

なお、死亡診断書は死亡届の提出や死亡保険金の請求時に必要です。

添付書類として提出した死亡届は返してもらえないケースが多いので、必ずコピーを取っておきましょう。

葬儀会社を決定する

葬儀会社は病院が紹介してくれた会社を選ぶのではなく、担当者の印象が良く費用をきちんと説明してくれる会社を選びましょう。

葬儀会社を選ぶときのポイントは、主に以下の通りです。

- 担当者の印象が良い

- こちらの要望を聞いた上でしっかり説明をしてくれる

- 葬儀費用について見積もりを出し説明してくれる

亡くなってから葬儀会社を選ぼうとすると、選択肢が限られてしまうので、可能であれば生前のうちに葬儀会社を選んでおくのがおすすめです。

社葬など規模が大きい葬儀を行うのであれば、名前の通っている葬儀会社を選ぶと安心です。

葬儀の規模と内容は、以下の通りです。

| 葬儀規模 | 内容 |

| 直葬(10人内位) | 臨終後火葬場の安置室へ直接搬送して、その場でお別れを告げる。 |

| 家族葬(30人内位) | 家族中心の小規模な葬儀。 |

| 一般葬(50人以上) | 故人の関係者の他、遺族の会社の関係者なども参列する。 |

| 社葬(大規模) | 会社の役員などが亡くなった場合にする大規模な葬儀。 |

※自社調べ

遺体を搬送する

病院の安置室を利用できるのは通常数時間程度であり、その間に遺体の安置場所を決めなければなりません。

自宅で安置できそうであれば、自宅に搬送してもらうのが良いでしょう。

自宅での安置が難しい場合には、葬儀社の安置場を利用できます。

お通夜やお葬式の打ち合わせを行う

葬儀担当者と喪主や受付役などの役割を決めていきましょう。

この際に死亡診断書を葬儀会社に渡しておけば、死亡届や火葬許可証の手続きを行ってもらえます。

喪主は、以下のような具体的な葬儀の準備を進めていきましょう。

- 故人の関係者

- 職場などへの連絡

- 喪服の準備

- 供花、供え物の手配

2日目 お通夜や死亡届・火葬許可証の手続きを行う

火葬場の空き状況や親族の日程、六曜などによって異なる場合もありますが、通常であればお通夜は亡くなった日の翌日に行います。

またお通夜とあわせて死亡届の提出や火葬許可証の手続きを行う必要があります。

それぞれ確認していきましょう。

お通夜を行う

以前は夜通し故人に付き添うのが習わしでしたが、近年は2時間程度でお通夜を終了するケースも増えています。

一般的な通夜の手順は、以下の通りです。

- 葬儀会社と進行の打ち合わせを行う

- 焼香もしくは通夜を行う

- 参列者を別室にお通しして飲食をふるまい故人を偲ぶ

葬儀会社との打ち合わせでは、受付の段取りや席次、焼香の順番を確認しておきましょう。

参列者に飲食をふるまうのは「通夜ぶるまい」と言い、お清めとしてお酒もふるまいます。

死亡届を提出する

死亡診断書を葬儀会社の担当者に渡せば、死亡届の提出手続きを代行してもらえます。

自分で手続きを行う場合の概要と必要書類は、下記の通りです。

| 提出する人 |

|

| 提出先 | 以下のいずれかを管轄する市区町村役場

|

| 必要書類 |

|

火葬許可証の手続きを行う

お葬式の後に火葬を行うために、火葬許可証の手続きを行っておきましょう。

死亡届の提出時に申請するのがスムーズです。

死亡届の提出同様に、葬儀会社が代行してくれる場合が多いですが、自分で行う場合の手続き方法と必要書類は以下の通りです。

| 提出する人 |

|

| 提出先 | 以下のいずれかを管轄する市区町村役場

|

| 必要書類 |

|

3日目 お葬式と火葬を行う

通夜の翌日、亡くなってから3日目にお葬式と火葬を行う場合が多いです。

なお、現代では葬儀と告別式を同じものとしてまとめて「お葬式」と呼ぶのが一般的です。

お葬式と火葬の際に行うことをそれぞれ解説していきます。

お葬式を行う

通夜同様に、葬儀会社の担当者とそれぞれの役割や段取りを確認しておきましょう。

疑問点がある場合には質問し、参列者に失礼のない進行を行います。

自身の経験上、式中はいいようのない悲しみが襲ってきましたが、特に喪主の方は感情に流されない様にしっかりと役割を務めましょう。

火葬を行う

故人との最後のお別れが終わったら、遺族や親族の男性で棺を霊きゅう車に運び、火葬場に向かいます。

火葬の流れは以下の通りです。

- 遺体を火葬場で火葬する

- 骨上げする

- 初七日法要を行う

- 葬儀費用を支払う(葬儀終了から1週間くらい)

火葬場で火葬するときは故人の顔を見られる最後の機会です。

しっかりと生前の愛情に対する感謝を伝えてお別れしましょう。

骨上げは火葬場の係員の指示に従って行います。

骨壺に骨を収めたら、骨壺と埋葬許可証を受け取ります。

そして、初七日法要は名前の通り亡くなった7日目に行う法要です。

しかし、近年では参列者や親族に配慮して葬儀の日に行う場合もあります。

葬儀会社への支払いは分割払いに対応している場合もあるので、現金の用意が難しい場合には葬儀会社や担当者に相談してみましょう。

なお、香典返しは四十九日の頃に行うのが一般的です。

香典の金額の半分くらいの香典返しを用意しておきましょう。

死後四十九日までにやっておきたい手続き

葬儀や初七日が終わり落ち着いたら、四十九日までにやっておきたい手続きを進めていきましょう。

具体的には、以下の手続きを行います。

| 期限 | 届出・手続き | 手続き先 |

| 5日以内(通常は会社が手続) | ● 社会保険証 | 勤務先 |

| 死亡を知った日から7日以内 | ● 死亡届 | 市区町村役場(7日以内) |

| 死亡届と同時に提出 | ● 死体火葬埋葬許可申請 | 市区町村役場(7日以内) |

| 死亡の事実が発生した日から14日以内 | ● 世帯主変更届 | 市区町村役場(14日以内) |

| 国民年金は死亡日から14日以内 厚生年金は死亡日から10日以内 | ● 年金受給の停止 | 年金事務所又は年金相談センター |

| 死亡の事実が発生した日から14日以内 | ● 国民健康保険証資格喪失届 | 市区町村役場 |

| 早めに | ● シルバーパス | 市区町村役場 |

| 早めに | ● 運転免許証 | 警察 |

| 早めに | ● 死亡退職届 | 勤務先 |

| 早めに | ● 死亡退職金 | 勤務先 |

| 早めに | ● 最終給与 | 勤務先 |

| 早めに | ● クレジットカード | クレジットカード会社 |

| 早めに | ● 借金(負債の確認) | 金融機関・ローン会社 |

| 早めに | ● 電話加入権 | 電話会社 |

| 早めに | ● 光熱費 | 電気・ガス会社・水道局 |

| 死亡した日の翌日から2年以内 | ● 埋葬料の請求(社会保険) | 勤務先・社会保険事務所 |

| 原則支払事由発生から3年以内 | ● 生命保険・入院保険 | 生命保険会社 |

| 方針決まり次第 | ● 賃貸住宅の解約 | 管理会社・家主 |

| 世帯主変更届と同時 | ● 児童扶養手当認定請求 | 市区町村役場 |

| 期限なし | ● 復氏届 | 市区町村役場 |

| 期限なし | ● 姻族関係終了届 | 市区町村役場 |

| 期限なし | ● 子の氏変更許可申請 | 家庭裁判所 |

※自社調べ

上記の表には、死亡届の提出などすでに行っているはずの手続きも記載されていますし、亡くなった人によっては必要ない手続きもあるでしょう。

下記にダウンロード可能な相続手続きチェックリストを用意しました。

ぜひ、印刷し相続手続き時にご活用ください。

次の章では死後1年以内に行っておきたい相続手続きについて解説していきます。

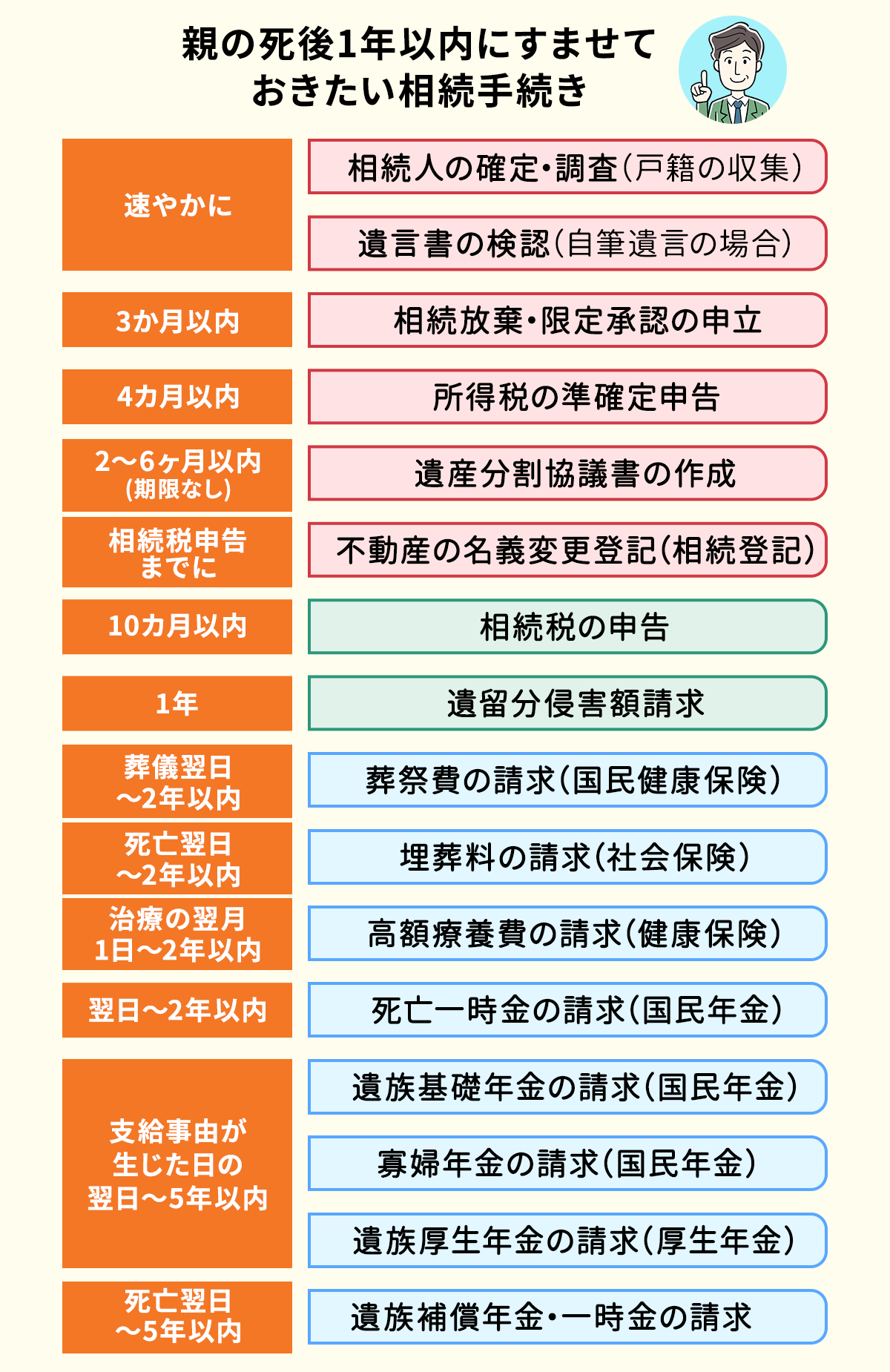

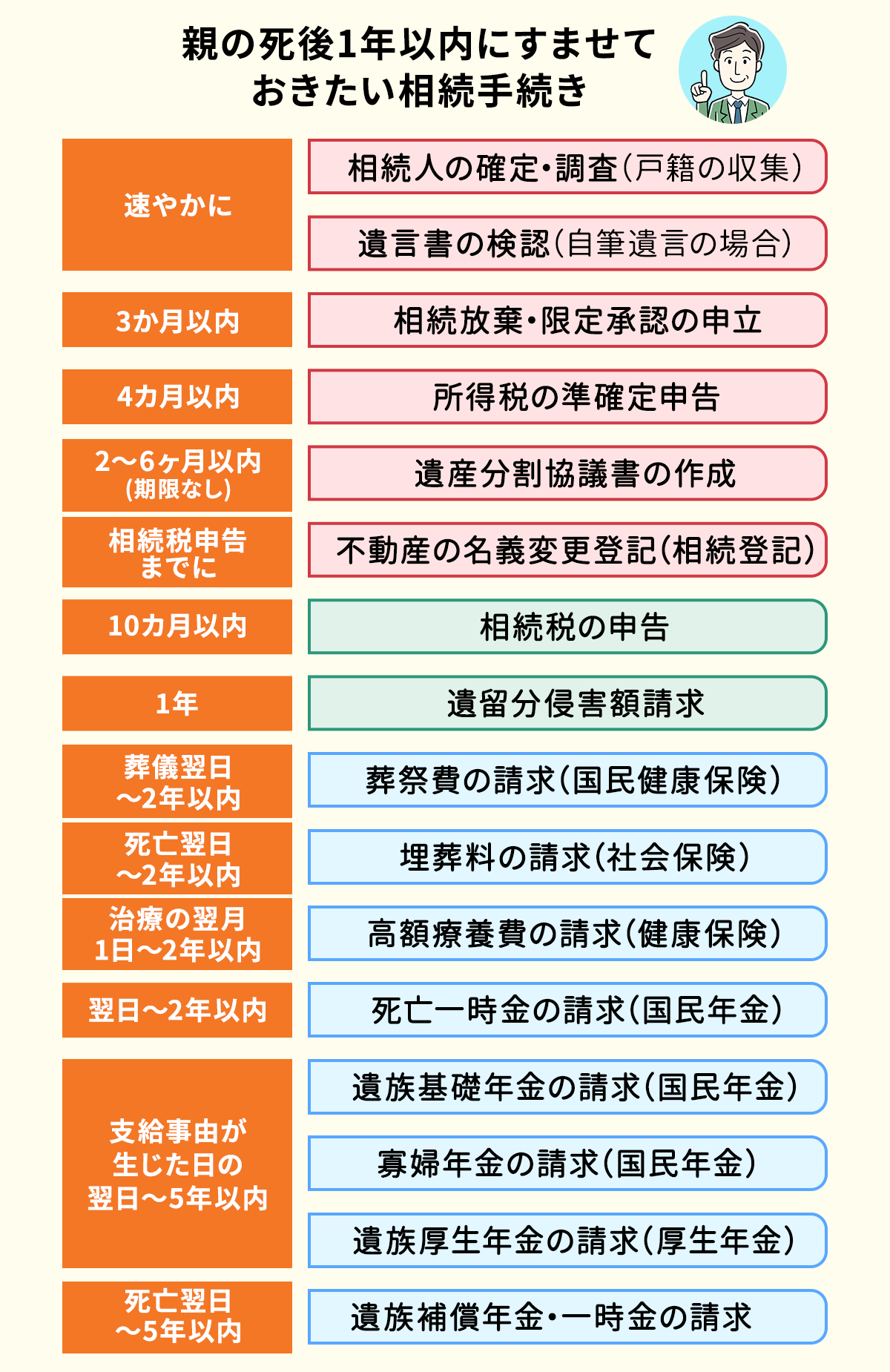

2章 【時系列順】親の死後1年以内にすませておきたい相続手続き

四十九日が終わった後は、亡くなった人の相続手続きをすませていきましょう。

相続手続きには期限が決まっているものもあり、期限を過ぎてしまうと行えなくなる手続きもあるのでご注意ください。

まずは死後1年以内にすませておきたい相続手続きを一覧で紹介します。

| 届出・手続き | 手続き先 | 期限・備考 |

| 相続人の確定・調査(戸籍の収集) | 市区町村役場 | この後の手続きに必要になります。 速やかに集めましょう。 |

| 遺言書の検認(自筆遺言の場合) | 家庭裁判所 | 遺言者の死亡を知った後、遅滞なく行いましょう。 |

| 相続放棄・限定承認の申立 | 家庭裁判所 | 相続開始があったことを知ったときから3か月以内 |

| 所得税の準確定申告 | 税務署(税理士) | 相続開始を知った日の翌日から4カ月以内 |

| 遺産分割協議書の作成 | 相続人 | 期限は無いが目安は2~6ヶ月以内 |

| 不動産の名義変更登記(相続登記) | 法務局(司法書士) | 遺産分割協議成立後、相続税申告までに申請しましょう |

| 相続税の申告 | 税務署(税理士) | 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 |

| 遺留分侵害額請求 | 相続人 | 相続の開始と減殺すべき贈与又は遺贈のいずれかがあった事を知った時から1年 |

| 葬祭費の請求(国民健康保険) | 市区町村役場 | 葬儀を行った日の翌日から2年以内 |

| 埋葬料の請求(社会保険) | 勤務先・社会保険事務所 | 死亡した日の翌日から2年以内 |

| 高額療養費の請求(健康保険) | 市区町村役場・社会保険事務所 | 治療の翌月1日から2年以内 |

| 死亡一時金の請求(国民年金) | 市区町村役場 | 支給事由が生じた日の翌日から2年以内 |

| 遺族基礎年金の請求(国民年金) | 市区町村役場 | 支給事由が生じた日の翌日から5年以内 |

| 寡婦年金の請求(国民年金) | 市区町村役場 | 支給事由が生じた日の翌日から5年以内 |

| 遺族厚生年金の請求(厚生年金) | 社会保険事務所 | 支給事由が生じた日の翌日から5年以内 |

| 遺族補償年金・一時金の請求 | 労働基準監督署 | 死亡翌日から5年以内 |

※自社調べ

上記の表のように、相続手続きは非常に種類が多く、手続きの中には期限が決まっているものもあります。

自分で相続手続きを行うのが難しい場合やミスなくスムーズに手続きを終えたい場合には、相続に詳しい専門家への相談もご検討ください。

また、相続手続きのスケジュールに関しては以下の記事でもさらに詳しく解説しています。

親が管理していたお墓や実家にあるお墓も誰かが相続しなければなりません。

お墓の相続に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。

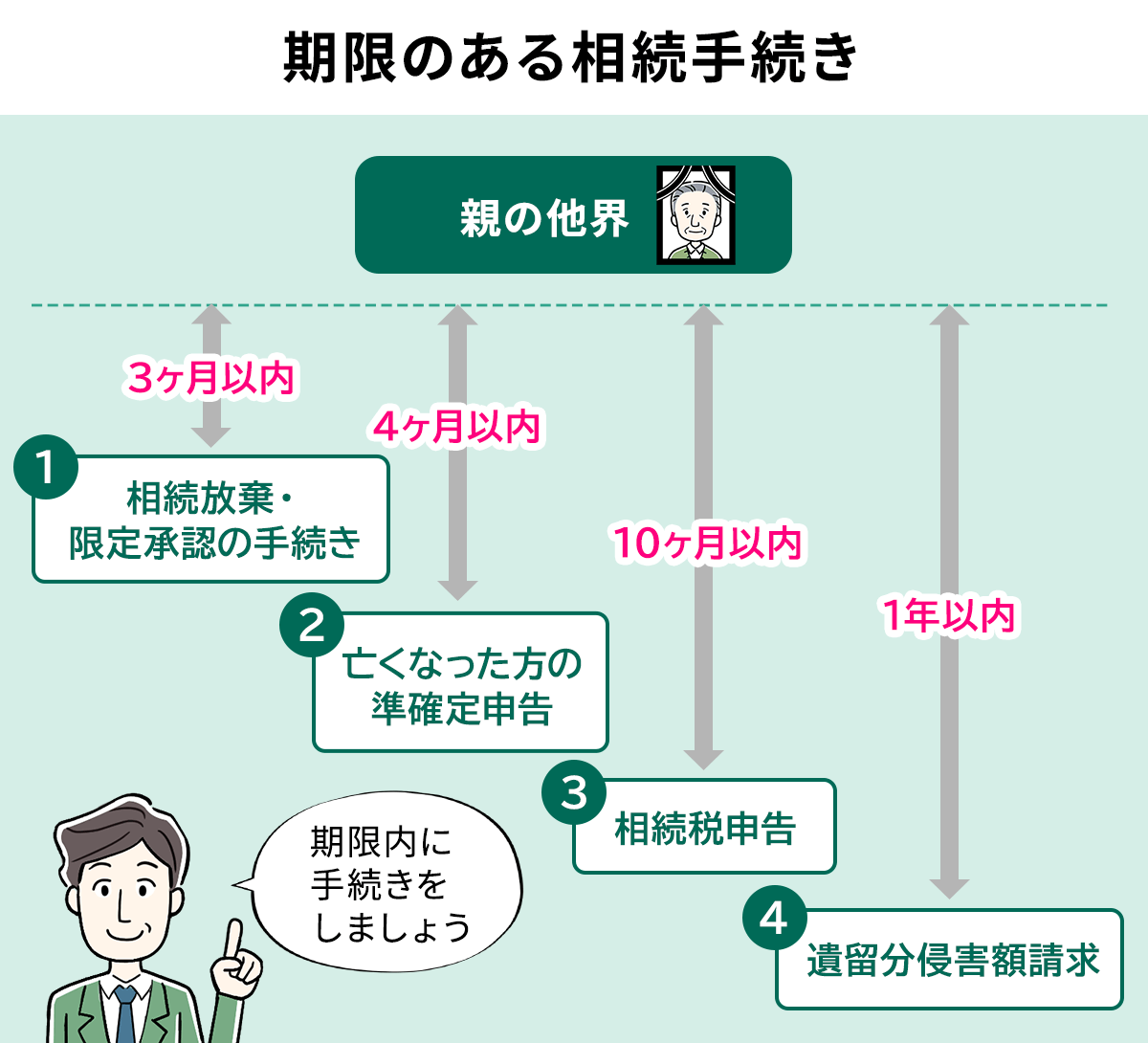

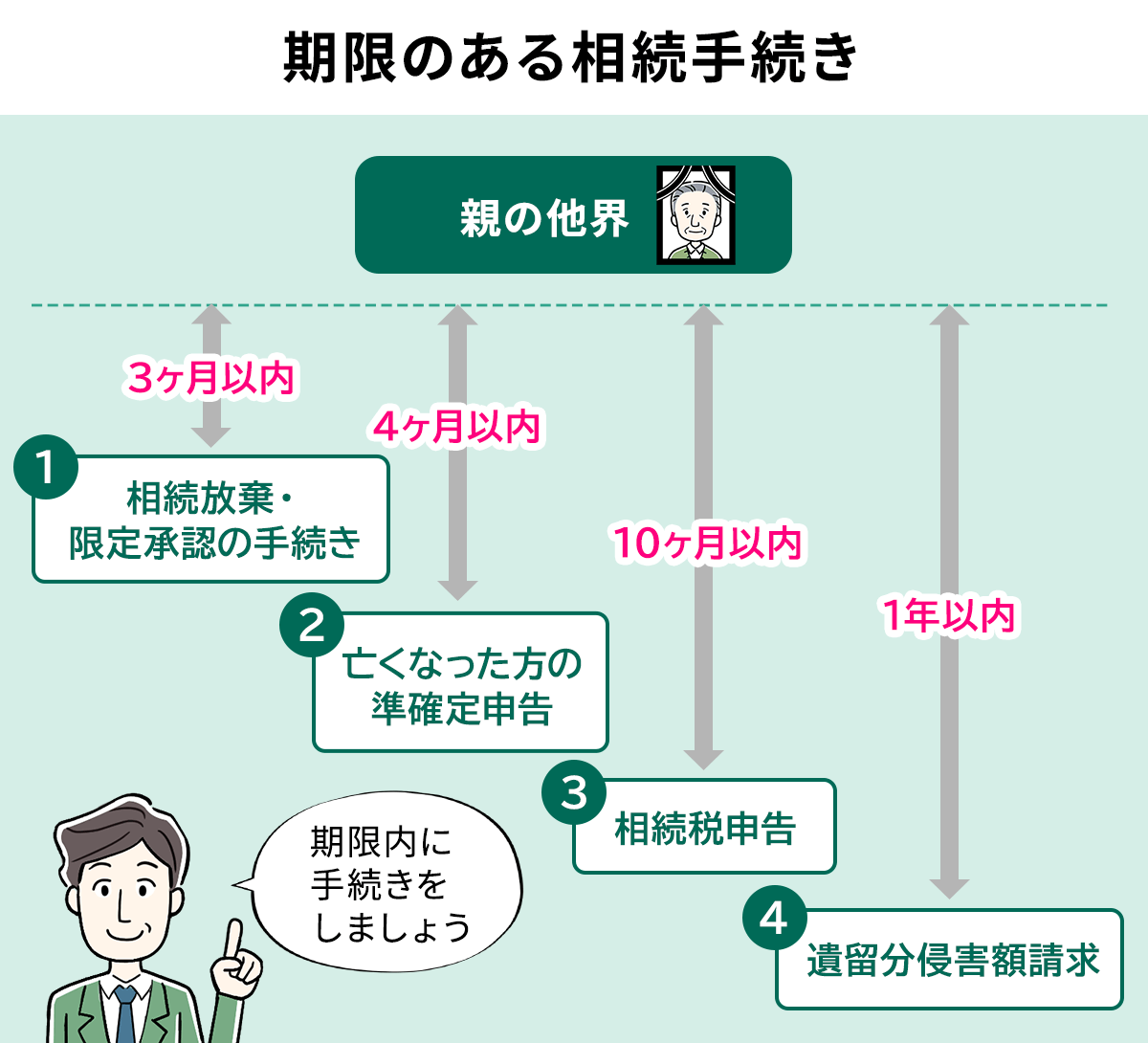

2-1 【注意】期限のある相続手続き

先ほど、亡くなってから1年以内に行うべき相続手続きを紹介しましたが、相続手続きの中には期限が決まっているものがあります。

「バタバタしていて相続手続きを行えない」「遺産分割で揉めてて手続きどころではない」といった場合でも、これから紹介する手続きだけはすませておきましょう。

- 相続放棄・限定承認の手続き

- 亡くなった方の準確定申告

- 相続税申告

- 遺留分侵害額請求

それぞれ詳しく解説していきます。

2-1-1 相続放棄・限定承認の手続き(3ヶ月以内)

相続は現金や預貯金、不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も対象です。

そのため、故人に借金などがある場合には、相続放棄や限定承認を検討するのが良いでしょう。

相続放棄や限定承認の手続きは相続開始から3ヶ月以内までに行う必要があり、期限を過ぎると認められない恐れがあります。

中には、親が生きているうちに自分に借金があることを子供に打ち明けられない場合もあるでしょう。

その場合、子供は親の相続手続き中に借金の有無を調査しなければなりません。

また、親が元気なうちに借金はないのか確認し、必要に応じて話し合いを行っておくのも大切です。

相続放棄の手続き方法や必要書類は、下記の通りです。

| 手続きする人 |

|

| 手続き先 | 亡くなった人の住所地の管轄の家庭裁判所 |

| かかる費用 |

|

| 必要書類 |

|

2-1-2 亡くなった方の準確定申告(4ヶ月以内)

亡くなった人に不動産所得がある場合や自営業者で所得税の申告が必要な場合には、相続人が亡くなった人のかわりに確定申告を行います。

これを準確定申告と呼び、相続開始から4ヶ月以内に行わなければなりません。

準確定申告の申告方法と必要書類は、主に以下の通りです。

| 申告する人 | 相続人代表者 |

| 申告先 | 亡くなった人の住所を管轄する税務署 |

| 必要書類 |

|

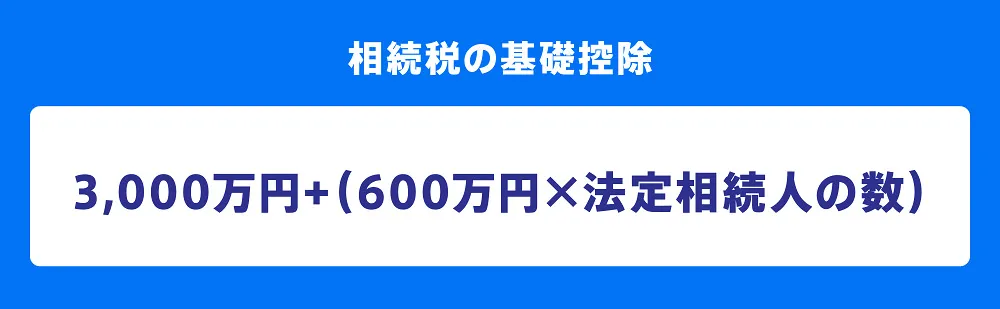

2-1-3 相続税申告(10ヶ月以内)

相続財産の総額が相続税の基礎控除額を上回る場合には、相続税の申告が必要です。

相続税申告期限は、相続開始から10ヶ月以内です。

相続税の基礎控除額とは、(3000万円+600万円×法定相続人の数)で計算されます。

なお、現金や預貯金は額面通り相続税評価額を計算すれば良いのですが、不動産は計算方法により評価額が変わってきます。

少しでも相続税を節税したいのであれば、相続に詳しい税理士に相談するのがおすすめです。

相続税の申告期限を過ぎてしまうと、相続税の控除や特例を利用できない、延滞税といったペナルティが発生するなどのデメリットがあるのでご注意ください。

2-1-4 遺留分侵害額請求(1年以内)

遺言書に書かれた内容が遺留分を侵害している場合には、遺留分侵害額請求を行えます。

遺留分とは、亡くなった人の配偶者や子供、両親などに与えられている遺産を最低限度受けとれる権利です。

遺留分侵害額請求を行えば、遺言書の内容に関わらず遺留分に相当する金銭を受け取れます。

ただし、遺留分侵害額請求には以下の時効が設定されているので、ご注意ください。

- 相続の開始および遺留分の侵害があることを知ったときから1年以内

- 相続開始から10年以内

遺留分の割合は法定相続人によって異なり、下記のように決められています。

例えば、遺言書に「愛人に全ての財産を相続させる」と記載されていた場合には、亡くなった人の配偶者や子供は遺留分侵害額請求を行える可能性があります。

3章 【ケース別】父親・母親が亡くなったときの相続時の注意点

父親や母親が亡くなったとき、相続人や遺産の状況によってはいくつか手続き時に注意しなければならないことがあります。

本記事では、下記のケースにおける相続時の注意点を詳しく解説していきます。

- 子供が一人っ子の場合

- 子供の人数が多い場合

- 亡くなった父親・母親に離婚歴がある場合

- 亡くなった父親・母親が借金を遺していた場合

それぞれ詳しく見ていきましょう。

3-1 子供が一人っ子の場合

子供が一人っ子の場合、相続人は下記のようにシンプルになります。

- 遺された配偶者と子供が相続するケース(一次相続)

- 子供の人数が多い場合

- 子供のみが相続するケース(二次相続)

子供が一人っ子の場合、相続人が少なくなるのでトラブルは起きにくくなります。

一方で、子供が一人っ子の場合は遺産の取り分が多くなるため、相続税の負担が重くなる恐れがあるので注意しなければなりません。

相続税を節税するには、下記の方法で対策しておきましょう。

- 生前贈与をする

- 生命保険に加入する

- 二次相続対策をする

- 家族信託をする

相続税の節税対策は認知症になり判断能力を失うと行えなくなるので、元気なうちに準備をしておくことをおすすめします。

3-2 子供が一人っ子の場合

亡くなった父親や母親に子供が多くいた場合、すなわち兄弟姉妹の数が多い場合は、相続トラブルが発生しないように注意しなければなりません。

小さい頃は仲が良かった兄弟姉妹でも、父親や母親が亡くなり相続やお金が絡むと関係性が悪化する可能性があるからです。

そして残念なことに、相続トラブルが一度起きてしまうと、問題を解決した後も関係性は元に戻らないことが多いです。

兄弟姉妹間の相続トラブルを防ぎたいのであれば、元気なうちに遺言書を作成しておく、生前しておくなどの相続対策をしておきましょう。

相続対策には、下記の方法があります。

- 遺言書を作成する

- 生前贈与をする

- 家族信託をする

- エンディングノートや財産目録を作成しておく

- 資産の組み換えを行っておく

3-3 亡くなった父親・母親に離婚歴がある場合

亡くなった父親や母親に離婚歴がある場合、前の配偶者との間に子供がいるかどうかを確認しなければなりません。

前の配偶者との間に生まれた子供も、相続権を持つからです。

例えば、亡くなった父親に離婚歴があり前妻との間に子供がいるにもかかわらず、後妻の子のみで遺産分割協議をしてしまうと、遺産分割協議のやり直しが必要になってしまいます。

また、遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるので、前妻の子と後妻、後妻の子が相続人となると協議がまとまらず相続手続きに時間がかかる恐れもあるのでご注意ください。

可能であれば、相続が発生する前、すなわち父親や母親が亡くなる前に離婚歴があるかどうかや他に相続権を持つ人物がいないかを確認しておくと良いでしょう。

3-4 亡くなった父親・母親が借金を遺していた場合

亡くなった父親や母親に借金がある場合は、相続放棄を検討しなければなりません。

相続放棄をしないでいると、相続人である子供や遺された配偶者が借金の返済義務を受け継いでしまうからです。

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しなくなる手続きなので、相続放棄が認められれば借金の返済義務を受け継ぐことはありません。

相続放棄をするには、自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で申立てをしなければなりません。

相続放棄の申立て方法および必要書類は、下記の通りです。

| 提出先 | 故人の住所地を管轄する家庭裁判所 |

| 手続きする人 | 相続放棄する人(または法定代理人) |

| 手数料の目安 |

|

| 必要なもの |

|

4章 親が亡くなった後の実家の活用方法

親の相続財産の中には、両親が生前住んでいた実家も含まれるケースが多いです。

相続人同士で分割すれば良い預貯金とは異なり、不動産の相続はその後の活用方法も検討しなければなりません。

相続した実家の活用方法は、主に下記の通りです。

- 相続人が住む

- 他人に貸す

- 売却する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

4-1 相続人が住む

家の持ち主が亡くなったときに、一緒に住んでいた家族がいる場合には、そのまま遺された家族が住み続けるケースも多いです。

ただし、不動産以外の相続財産が少ない場合には実家に住み続ける相続人とそれ以外の相続人で受け継ぐ遺産の額が異なり、不公平感が生まれる恐れがあります。

平等な遺産分割を行いたいのであれば、代償分割や配偶者居住権の活用を検討してみるのも良いでしょう。

4-2 他人に貸す

実家に住み続ける人がいないのであれば、他人に貸し賃貸経営をするのも良いでしょう。

借り手がいれば、賃貸収入から固定資産税など実家の維持費を賄えます。

一方で、築年数が古い実家や周辺の利便性が悪い場合には、借り手が見つからない場合もあるので注意が必要です。

4-3 売却する

遺された家族も住まない、借り手も見つからない実家の場合には売却してしまうのも選択肢のひとつです。

相続した実家を売却すれば、相続人で公平に遺産分割をしやすいメリットもあります。

一方で、相続した実家を希望するタイミングや金額で売却できない可能性もあることには注意しておきましょう。

なお、相続した実家を売却する場合でも相続登記は必要です。

これまで当事者の判断に任されていて、義務化されていなかった相続登記が2024年から義務化されます。

相続した不動産を3年以内に登記しなかった場合、10万円以下の過料を受ける可能性があります。

相続登記がまだお済みでない方は、まずは早めに相続登記を行っておきましょう。

相続登記は、自分で行うこともできますが、司法書士に依頼することも可能です。

相続登記の義務化に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。

5章 相続手続きを専門家に依頼すべき理由

父親や母親が亡くなると様々な相続手続きが必要です。

親を失ったことによる心理的な負担も大きい場合や相続手続きに不慣れな場合は、自分で相続手続きを進めるのが難しいこともあるでしょう。

自分で相続手続きを行うのが難しい人や平日日中は仕事をしている人は、司法書士や行政書士などの専門家に相続手続きを依頼するのもおすすめです。

相続手続きを専門家に依頼すべき理由は、主に下記の通りです。

- 手続きの手間や時間を減らせる

- ミスなく確実に手続きを行える

- 相続トラブルを回避できる

- 二次相続対策を行える

相続手続きや法律、税金について精通した専門家であれば、ミスなく確実に手続きを行えます。

費用はかかっても自分で調べながら手続きを行うよりも、手間や時間を大幅に減らせる可能性が高いです。

また、相続人同士で手続きを進めるよりも専門家が間に入った方が冷静になれ、トラブルを回避しやすいのもメリットといえるでしょう。

加えて、父親もしくは母親のどちらか一方が亡くなった場合は、次の相続に備えて二次相続対策をしなければなりません。

父親もしくは母親が亡くなった一次相続よりも、遺された配偶者が亡くなった二次相続の方が相続税負担が重くなりやすいからです。

専門家であれば、二次相続を見据えた節税対策や相続トラブルを回避するための対策を行えます。

6章 相続関係の相談先一覧

本記事で解説したように、両親などが亡くなったときにすべき手続きには、様々なものがあります。

手続きの中でも相続手続きは、相続に関する専門的な知識が必要かつ期限が決められている手続きも多く大変です。

遺された家族の負担を減らし、ミスなく手続きを完了させたいのであれば、専門家へ相続手続きの相談を行うのも良いでしょう。

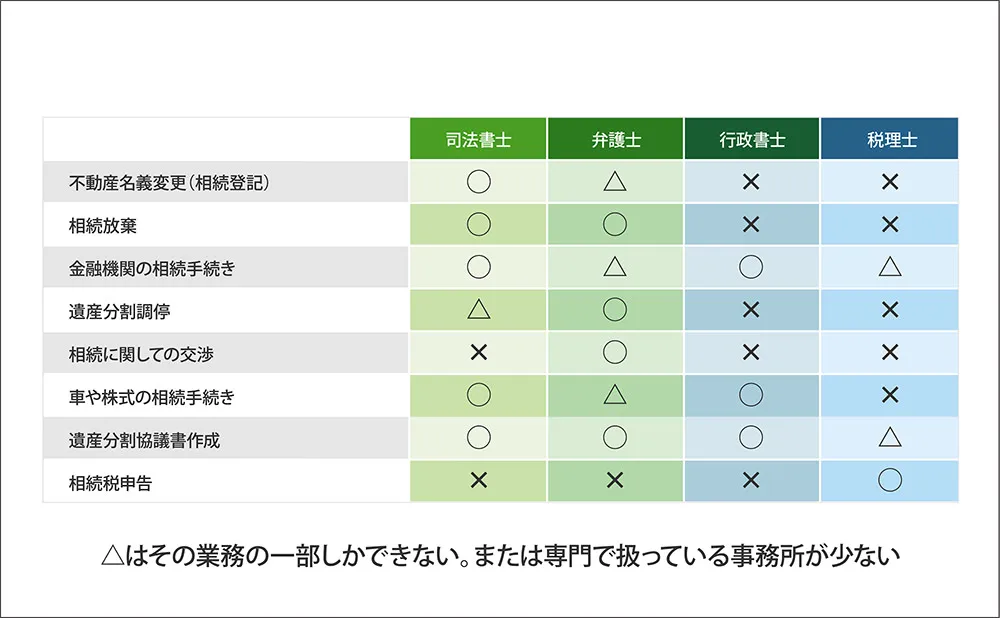

ただし、専門家によって対応できる手続きの種類が以下のように異なります。

このように、専門家によって対応業務が異なるので、自分が相談したい内容に合った専門家を選ぶのが大切です。

まとめ

親が亡くなったときには、葬儀や行政手続き、相続手続きなど人生であまり経験しないことを連続して行わなければなりません。

これらの手続きは自分で行うこともできますが、仕事をしているなどで忙しく時間が取れない人は、専門家に手続きを代行してもらうのもおすすめです。

また、親が亡くなった後の手続きを少しでもスムーズにするために、まだ親が元気なうちから相続や葬儀に関する相談をしておくのも良いでしょう。

相続に関する相談を専門家にするときには、各専門家で対応業務が異なる点にもご注意ください。

基本的には、以下のように対応業務が分けられています。

- 弁護士:遺産トラブルや紛争を解決に導く

- 司法書士:不動産の名義変更や相続手続きのサポート

- 税理士:相続税申告のサポート

グリーン司法書士法人では、遺産分割協議書の作成や不動産登記を始めとした相続手続きに関する相談を受け付けています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

親に借金があります。相続放棄をしたいのですが可能ですか?

親の借金を子供が払う必要はありません。

親が健在の場合は、親に債務整理を進めるなどの対応をしましょう。

親が亡くなった場合は、残念ながら相続してしまうので、相続放棄を検討しましょう。

▶詳しくは、親の借金を背負いたくない人が知っておくべき法的な考え方と対処法をご覧ください。親が亡くなったが、実家はどうしたらいい?

実家を売却する場合は、以下の手順で手続きを進めましょう。

①相続登記をする

②実家を複数業者で査定する

③必要書類を集める

④売却する業者を決める

⑤実家の査定・売却価格の決定

⑥仲介契約を締結して売りに出す

⑦売買契約の締結

⑧物件の引き渡し・登記

▶実家売却の手続きのや税金についての解説ページを見る父親が亡くなって母親が全財産を相続することはできますか?

父親が亡くなったとき、母親(故人から見た妻)が遺産をすべて相続することは可能です。

ただし、母親が亡くなり二次相続が発生したときに、子供たちにかかる相続税が増える可能性があるのでご注意ください。

▶配偶者がすべて相続するケースについて詳しくはコチラ父親が亡くなると遺産は誰が相続しますか?

父親が亡くなると、配偶者である母親と子供が遺産を相続します。

すでに母親が亡くなっている場合は、子供たちのみが相続人となります。

また、父親が遺言書を作成していた場合は、遺言書の内容にしたがって相続が行われる仕組みです。

▶相続人が誰になるかについて詳しくはコチラ