- 相続放棄とは何か

- 相続放棄するメリット・デメリット

- 相続放棄をするのがおすすめなケース

相続放棄とは、プラスの財産(預貯金・不動産など)とマイナスの財産(借金など)の一切を放棄し相続人から外れる制度です。

ですので相続放棄をすれば、故人が遺した借金を受け継がなくて良いなどのメリットがあります。

以下に当てはまる場合には、相続放棄を検討するのが良いでしょう。

- 故人が多額の借金を遺して亡くなった

- 相続トラブルに巻き込まれたくない

- 相続人の一人に相続財産を集中させたい

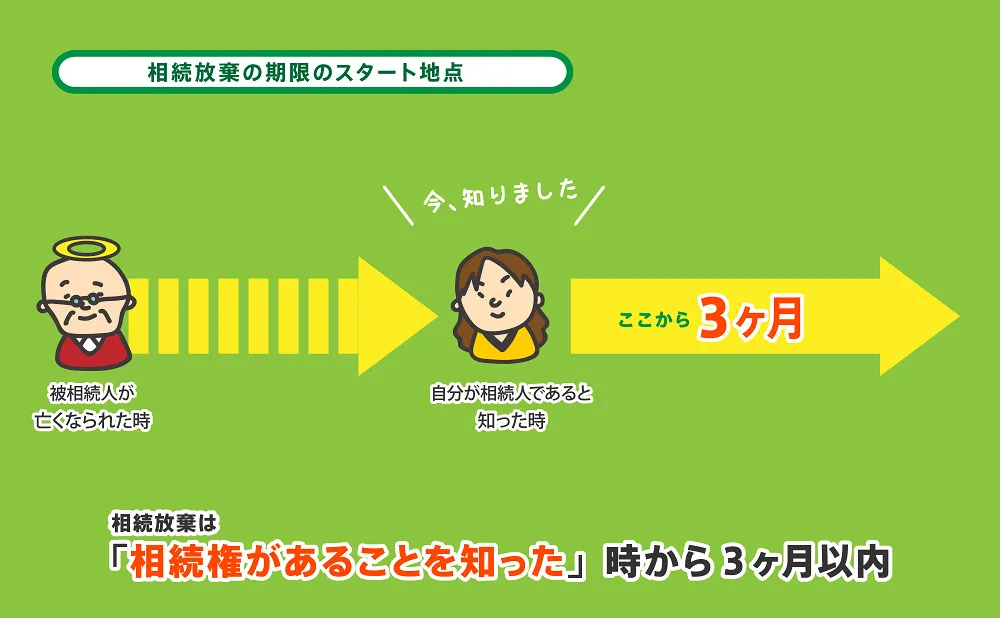

なお、相続放棄は自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所への申立て手続きが必要です。

本記事では、相続放棄について、メリットやデメリット、手続きの流れや注意点をわかりやすく解説していきます。

故人が借金を遺して亡くなった場合には、下記の記事もご参考にしてください。

目次

1章 相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった人が死亡時に有しているプラスの財産(預貯金・不動産など)もマイナスの財産(借金など)も放棄し相続人から外れる制度です。

相続放棄を行う際には、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所での申立て手続きが必要になります。

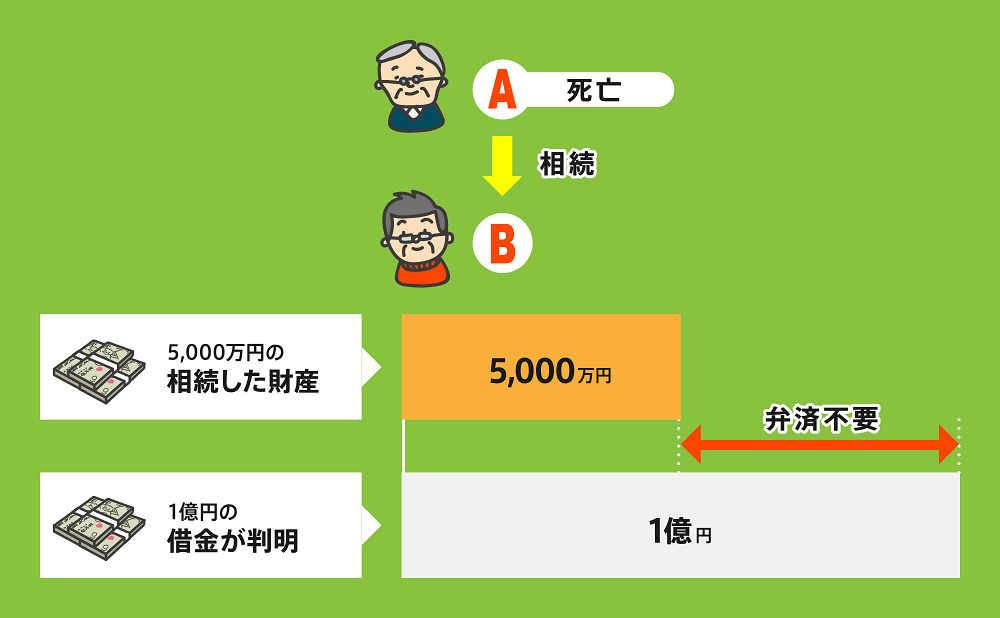

相続放棄を行えば、故人が多額の借金を遺して亡くなった場合でも相続人が借金を引き継ぐ必要がなくなります。

また、このほかにも相続放棄にはいくつかのメリットがあるので次の章で詳しく見ていきましょう。

2章 限定承認・単純承認との違い

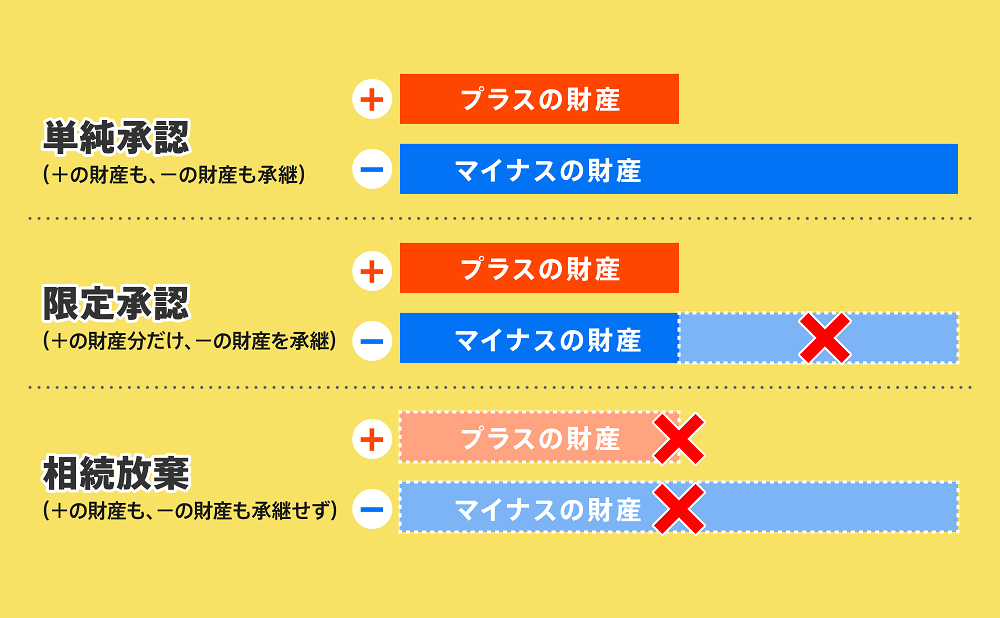

相続方法には相続放棄の他に①限定承認と②単純承認があります。

相続放棄と限定承認、単純承認の違いを詳しく見ていきましょう。

2-1 限定承認

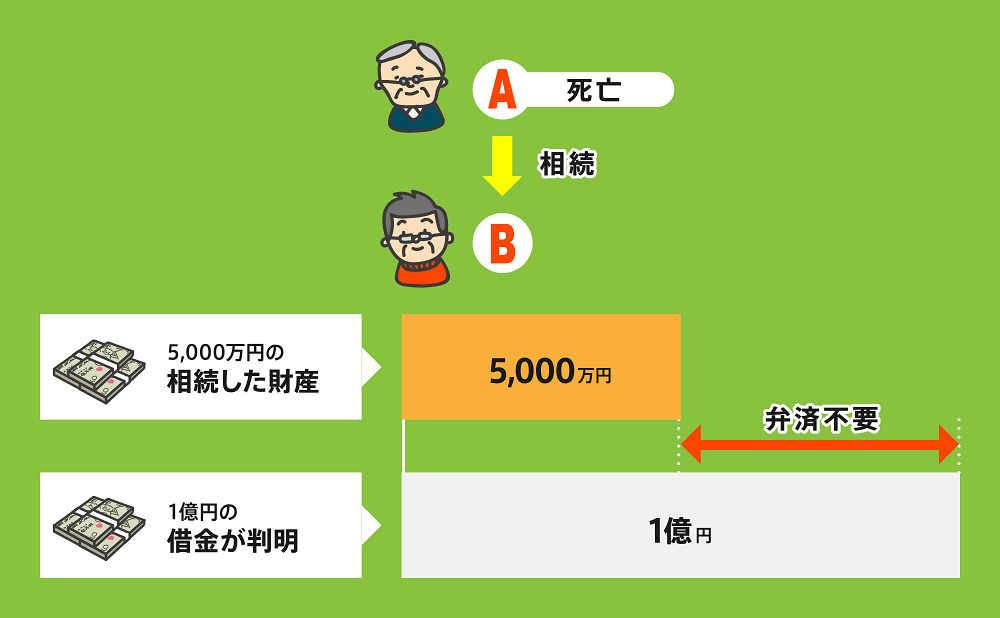

限定承認とは、プラスの遺産の範囲内でマイナスの遺産を弁済(返済)すれば良い制度です。

限定承認も相続放棄と同様に、家庭裁判所で申立てをしなければなりません。

限定承認をすれば、相続したプラスの遺産以上の借金を返済する必要がなくなるので、下記のケースに向いています。

- 先祖代々受け継いできた土地など絶対に相続したい遺産がある場合

- 故人が遺したプラスの遺産とマイナスの遺産のどちらが多いかわからない場合

ただし、限定承認をするには、下記の点に注意しなければなりません。

- 自分が相続人になってから3ヶ月以内に手続きしなければならない

- 相続人全員で手続きしなければならない

限定承認の申立て方法および必要書類は、下記の通りです。

| 提出先 | 故人の住所地を管轄する家庭裁判所 |

| 手続きする人 | 相続人全員が共同して行う |

| 手数料の目安 |

|

| 必要なもの |

|

2-2 単純承認

単純承認とは、プラスの遺産もマイナスの遺産もすべて相続することです。

単純承認を行うには、特に手続きは不要であり、自分が相続人になってから3ヶ月を超えると自動で単純承認となります。

なお、自分が相続人になってから3ヶ月経過していなくても、故人の遺産を使用・処分すると単純承認とみなされてしまいます。

したがって、相続放棄・限定承認の期限を迎えていなくても、相続放棄や限定承認を行えなくなるのでご注意ください。

単純承認とみなされる行為については、本記事の後半でも紹介します。

3章 相続放棄のメリット

相続放棄の最大のメリットは、亡くなった人が遺した借金などのマイナスの財産を相続しなくてよくなる点です。

また、他にも相続人としての権利を失うことで、相続トラブルに巻き込まれなくなるのもメリットといえるでしょう。

相続放棄のメリットを詳しく解説していきます。

3-1 マイナスの財産を引き継がないですむ

本記事の1章でも触れたように、相続放棄をすれば借金などのマイナスの財産を引き継がずに放棄できます。

相続財産の中でマイナスの財産にあたるものの例は、下記の通りです。

- 借金

- クレジットカードの利用代金

- 住宅ローン

- 家賃の滞納

- 税金などの公租公課

- 交通事故などの不法行為に基づく損害賠償金

- 亡くなった人の保証人としての地位

借金だけでなく、各種料金の滞納も含まれるのでご注意ください。

相続放棄には期限があるので、家族が亡くなったときには相続財産を調査して借金の有無や金額を明らかにすることも大切です。

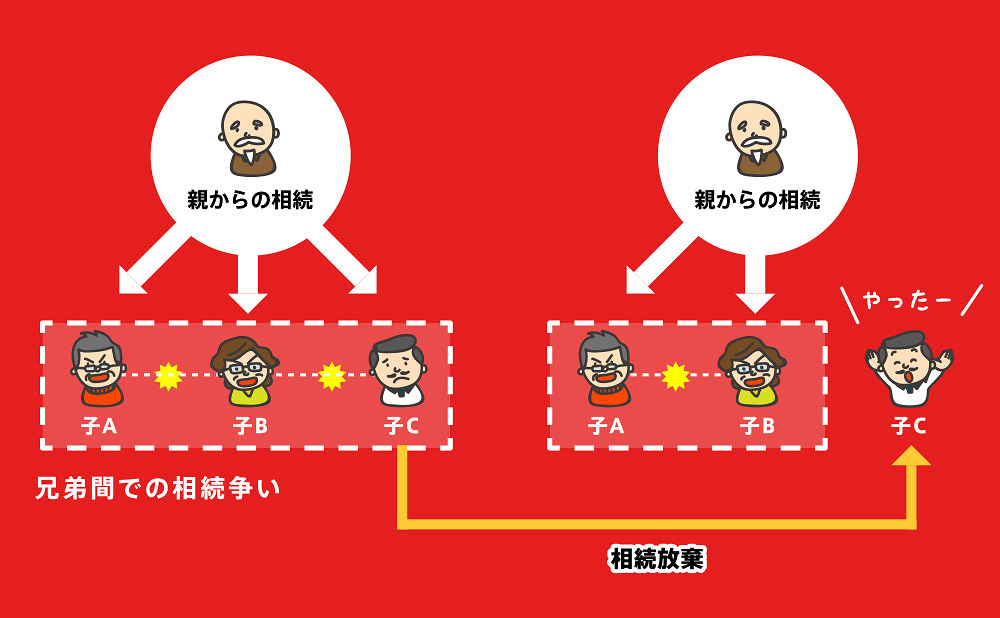

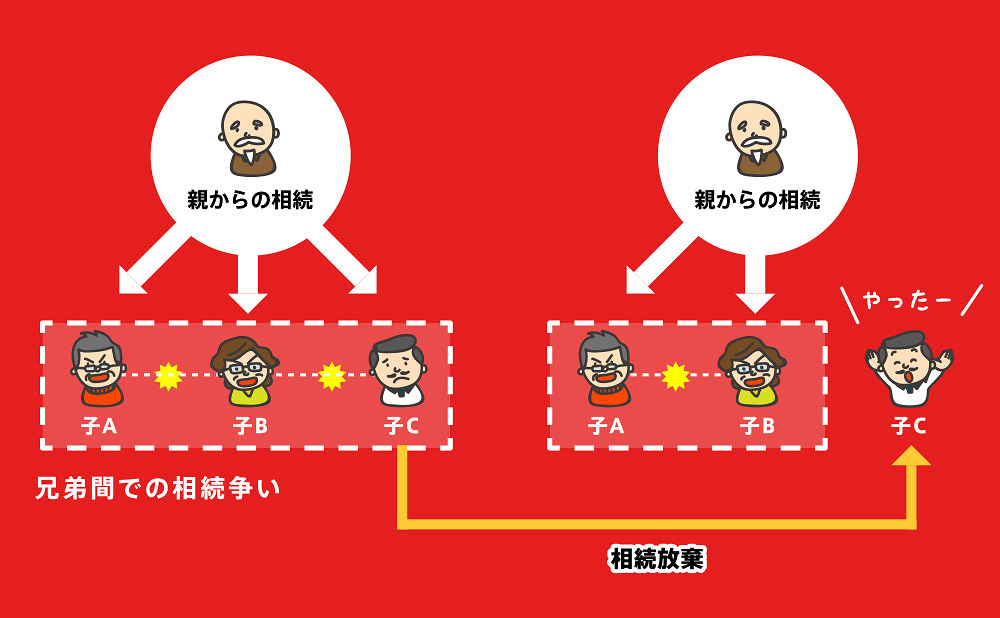

3-2 相続人同士のトラブルに巻き込まれずにすむ

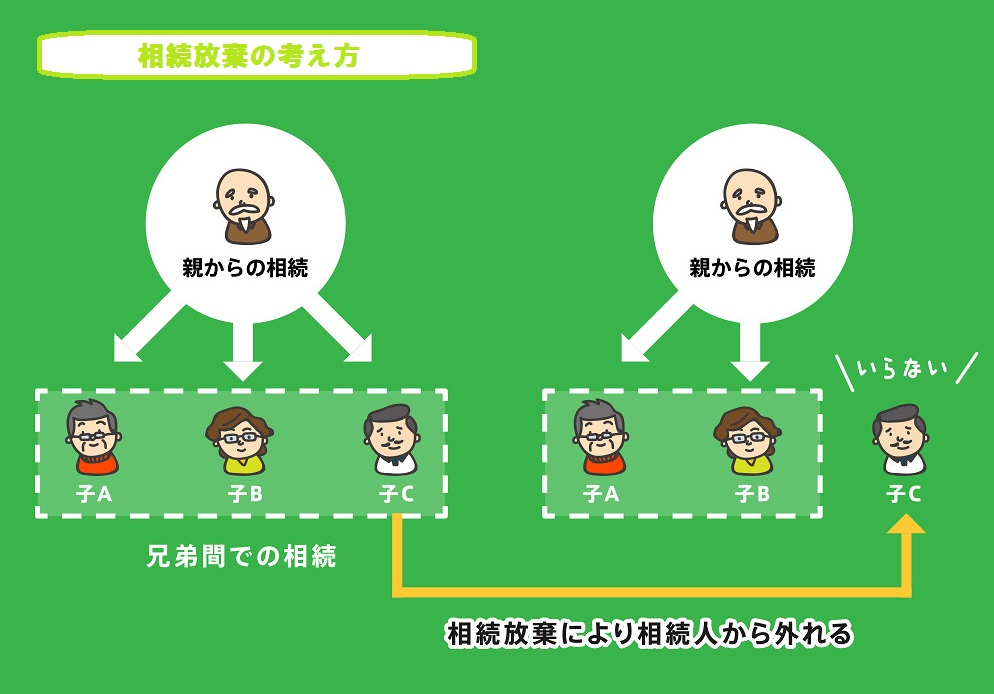

相続放棄をすれば、相続人としての地位を失うので他の相続人とのトラブルを回避できます。

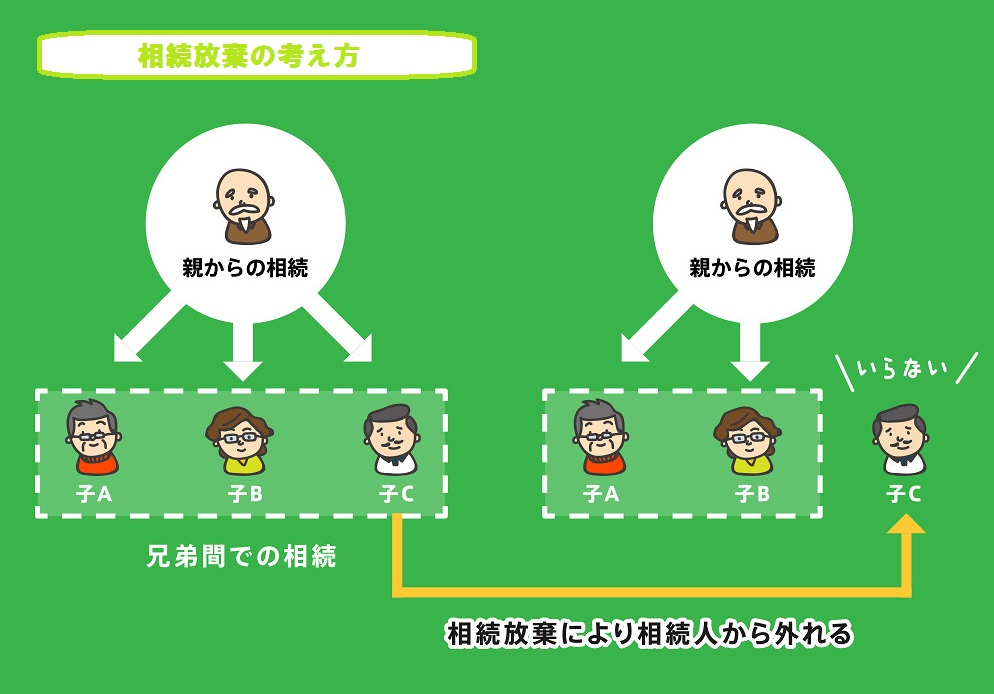

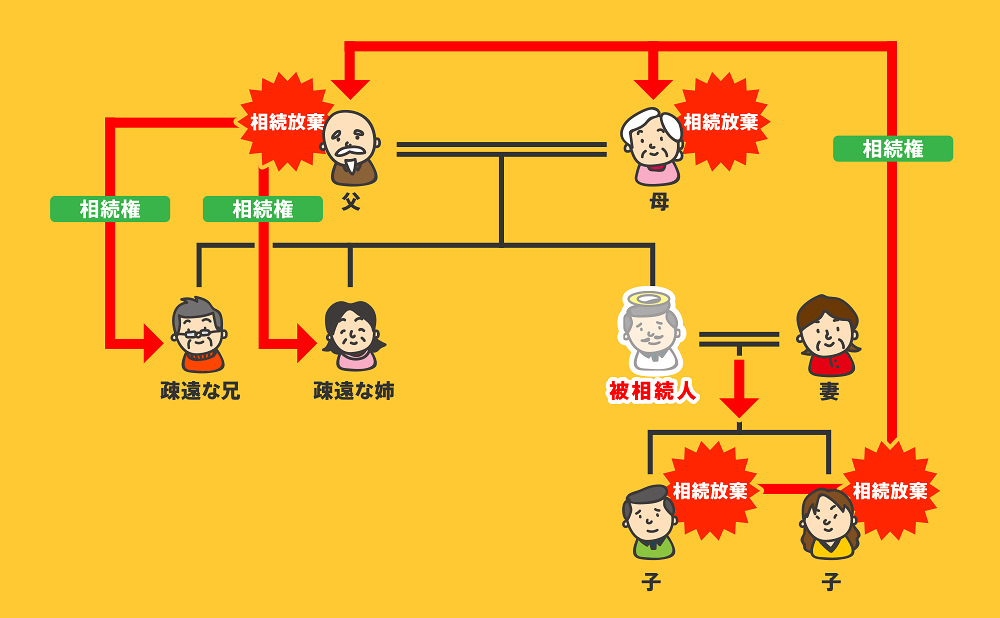

上記のイラストのように、相続放棄をした人は相続手続き上は赤の他人と全く同じ扱いになるからです。

兄弟姉妹による相続トラブルが発生していて、自分は巻き込まれたくないときには相続放棄を検討しても良いでしょう。

このように、相続放棄には借金を相続しなくてすむなどのメリットがある一方でデメリットもあります。

次の章では、相続放棄をするデメリットを見ていきましょう。

4章 相続放棄のデメリット

相続放棄をするとマイナスの財産だけでなく、預貯金や不動産といったプラスの財産も相続できなくなってしまいます。

また、自分が相続放棄をすることにより他の親戚や家族が相続人となり、迷惑がかかる恐れもあります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

4-1 プラスの財産も相続できなくなる

相続放棄はマイナスの財産だけでなく、プラスの財産も相続できなくなります。

相続財産のうち、プラスの財産の例は下記の通りです。

- 現金・預貯金

- 不動産

- 株式・国債・社債・投資信託

- 自動車

- 貴金属・家具

- 他人に貸したお金

- 過払い金

- 不動産賃借権(不動産を借りて住み続ける権利)

なお、生命保険金や死亡退職金に関しては受取人の名義によって、以下のように相続財産としての扱いが変わります。

| 受取人の名義 | 相続財産に含まれるか |

| 亡くなった人自身が受取人 | 相続財産に含まれる (相続放棄をすると受取できない) |

| 亡くなった人の家族が受取人 | 相続財産に含まれない (相続放棄をしても受取可能) |

例えば、長年住み続けていた自宅を相続したい場合には相続放棄をしてしまうと、自宅も手放さなければなりません。

故人が借金を遺していたものの受け継ぎたい財産も所有していた場合には、相続放棄だけでなく限定承認なども検討するのが良いでしょう。

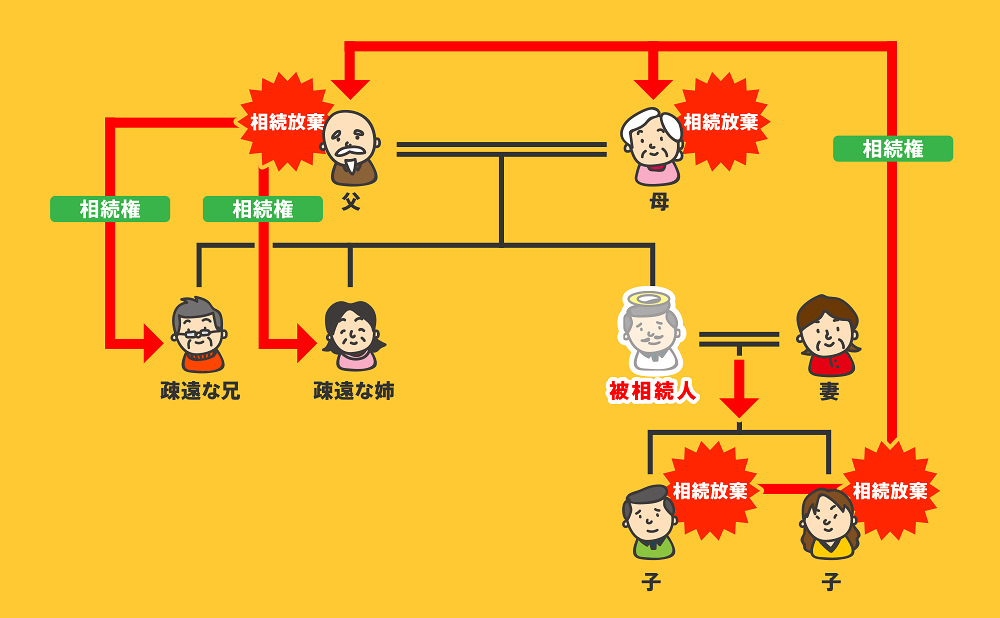

4-2 自分以外の親戚が相続人になり迷惑をかける恐れがある

自分が相続放棄をすると、他の家族や親戚が相続人になってしまい迷惑をかける恐れがあります。

相続人になる順位は、以下のように法律で決められているからです。

- 子

- 子がいなければ両親・祖父母

- 子や両親・祖父母がいなければ兄弟姉妹または甥姪

なお、配偶者は常に法定相続人となります。

優先順位が高い相続人が相続放棄をすると、以下のイラストのように優先順位の低い相続人に相続が回っていきます。

兄弟姉妹と亡くなった人が疎遠な場合、相続人になったと急に知らされ迷惑だと感じる人もいるでしょう。亡くなった人が借金を遺していて相続放棄をしなければならない状況だとなおさらです。

このように、相続放棄にはメリットやデメリットがあるので、自分は相続放棄すべきか慎重に判断しなければなりません。

次の章では、相続放棄を検討すべきケースを紹介していきます。

5章 相続放棄を検討すべきケース4つ

故人が多額の借金を遺した場合などは、相続放棄を検討すべきです。

他にも下記のケースでは、相続放棄を検討しても良いでしょう。

- 故人が多額の借金を遺しているケース

- 相続トラブルに巻き込まれたくないケース

- 財産を一人の相続人に集中させたいケース

- 相続したくない財産があるケース

それぞれ詳しく解説していきます。

5-1 故人が多額の借金を遺しているケース

亡くなった人が多額の借金を遺しているケース、プラスの財産がほとんどないケースは相続放棄をしても良いでしょう。

相続放棄をしないと、相続人が多額の借金を相続しなければならないからです。

なお、亡くなった人の財産調査に時間がかかり、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合には限定承認を選択することもご検討ください。

5-2 相続トラブルに巻き込まれたくないケース

2章で解説したように、相続放棄をすれば相続人としての地位を失うので相続トラブルに巻き込まれることもなくなります。

相続トラブルは泥沼化して解決まで長期間かかる場合も多いですし、相続人同士で解決できない場合には調停や審判などに発展する恐れもあります。

相続放棄は相続人単独で手続き可能ですので、トラブルを避けたいのであれば申立て手続きをしてしまうのも良いでしょう。

5-3 財産を一人の相続人に集中させたいケース

亡くなった人が営んでいた事業を継ぐ相続人がいる場合など、財産を特定の人物に相続させたい場合も相続放棄は有効です。

相続放棄をすると相続人としての地位を失い、残りの相続人に相続権を集中させられるからです。

なお、遺産分割協議でも相続財産を一人の相続人に集中させることは可能です。

ただし、故人が事業に関する借金を遺していた場合には、事業を継ぐ相続人以外が相続放棄しないと債権者からの連絡や取立てが相続人全員に行われる恐れがあります。

そのため、事業に関する借金を遺して故人が死亡した場合には、事業を承継する人物以外は相続放棄をするのが良いでしょう。

相続トラブルが起きるリスクがほとんどない、故人が借金を遺していない場合は、相続放棄ではなく相続分の放棄・譲渡で事足りるケースもあります。

相続分の放棄とは、名前の通り、自分の相続分を放棄することです。

そして、相続分の譲渡とは、自分の相続分を他の相続人や第三者に譲渡することです。

相続分の放棄・譲渡は家庭裁判所で手続きを行う必要がないので、トラブルが起きない場合は相続分の放棄・譲渡をした方が手続きにかかる時間と手間を節約できます。

5-4 相続したくない財産があるケース

田舎の土地や使っていない田畑など相続したくない財産を受け継いだ場合にも、相続放棄を検討しましょう。

相続放棄をすれば相続人としての地位を失うので、使い道のない土地や田畑などを相続し管理コストを払いつづけることもなくなります。

ただし、法定相続人全員が相続放棄した場合、土地などの相続財産の管理義務は残る可能性があります。

相続財産の管理責任を免れるためには、相続財産清算人の選任が必要です。

また、2023年からは相続などで取得したいらない土地を国に渡せる「相続土地国庫帰属法」が開始されます。

適用要件を満たし、予納金を支払う必要はありますが、いらない土地はあるけど相続放棄したくない場合に有効な制度です。

6章 相続放棄の流れ・必要書類

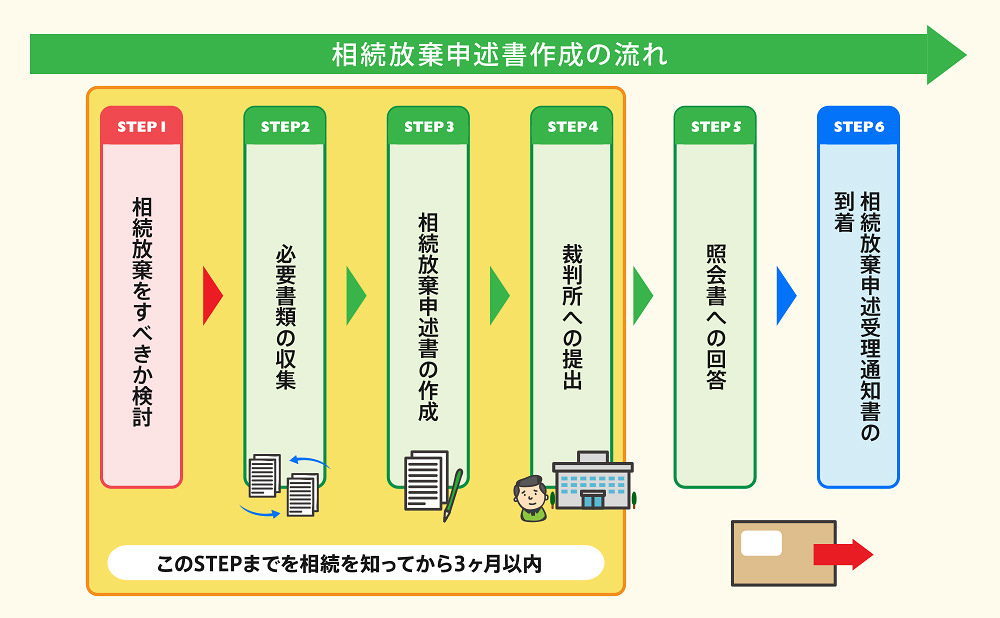

相続放棄をするには、上記の流れで手続きを行わなければなりません。

それぞれのSTEPについて詳しく解説していきます。

STEP① 相続放棄をすべきか検討

本記事の4章で解説したように、相続放棄はすべての人におすすめできるわけではありません。

まずは、故人の相続財産を調査して自分が相続放棄をすべきか検討しましょう。

また、相続放棄には「自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内」という期限があります。

相続財産調査などが間に合わず、相続放棄の決断をできない場合には相続放棄の期限の延長も行いましょう。

STEP② 必要書類の収集

相続放棄の申立てをするには、申述書などの必要書類の収集や作成が必要です。

相続放棄の必要書類は、「すべてのケースで必要な書類」と「相続人と亡くなった人の関係性によって必要になる書類」に分けられます。

すべての相続拭きで必要な書類は、下記の通りです。

- 申述書

- 亡くなった人の住民票除票もしくは除籍附票

- 相続放棄する人の戸籍謄本

- 収入印紙(1人あたり800円)

- 連絡用の切手(裁判所によって金額が異なります)

それぞれの必要書類の収集方法や各相続人ごとに必要な書類については、下記の記事で詳しく解説をしています。

STEP③ 相続放棄申述書の作成

相続放棄申述書とは、相続放棄の手続きをするということを裁判所に申出るための書面です。

必要書類収集後は、申述書を作成します。

相続放棄申述書のひな形は、下記の通りです。

ひな形は、以下の裁判所のHPからダウンロード可能です。

申述書作成後は、手数料分の800円の収入印紙を貼り付けましょう。

STEP④ 裁判所への提出

相続放棄申述書の作成や必要書類の収集が完了したら、家庭裁判所にて申立て手続きを行いましょう。

手続きを行うのは、亡くなった人の最後の住所(死亡時の住所)を管轄している家庭裁判所です。

下記の裁判所のHPから管轄を確認しましょう。

提出方法は、家庭裁判所への持参でも郵送でも問題ありません。

郵送で提出する場合には、到着確認ができるレターパックなどがおすすめです。

郵便事故によって期間内に相続放棄ができなかったとしても、裁判所はそのような事情を考慮してくれないからです。

申立時には収入印紙だけでなく、連絡用の郵便切手も必要です。

金額は裁判所によって異なるので、事前に裁判所へ電話などで確認しましょう。

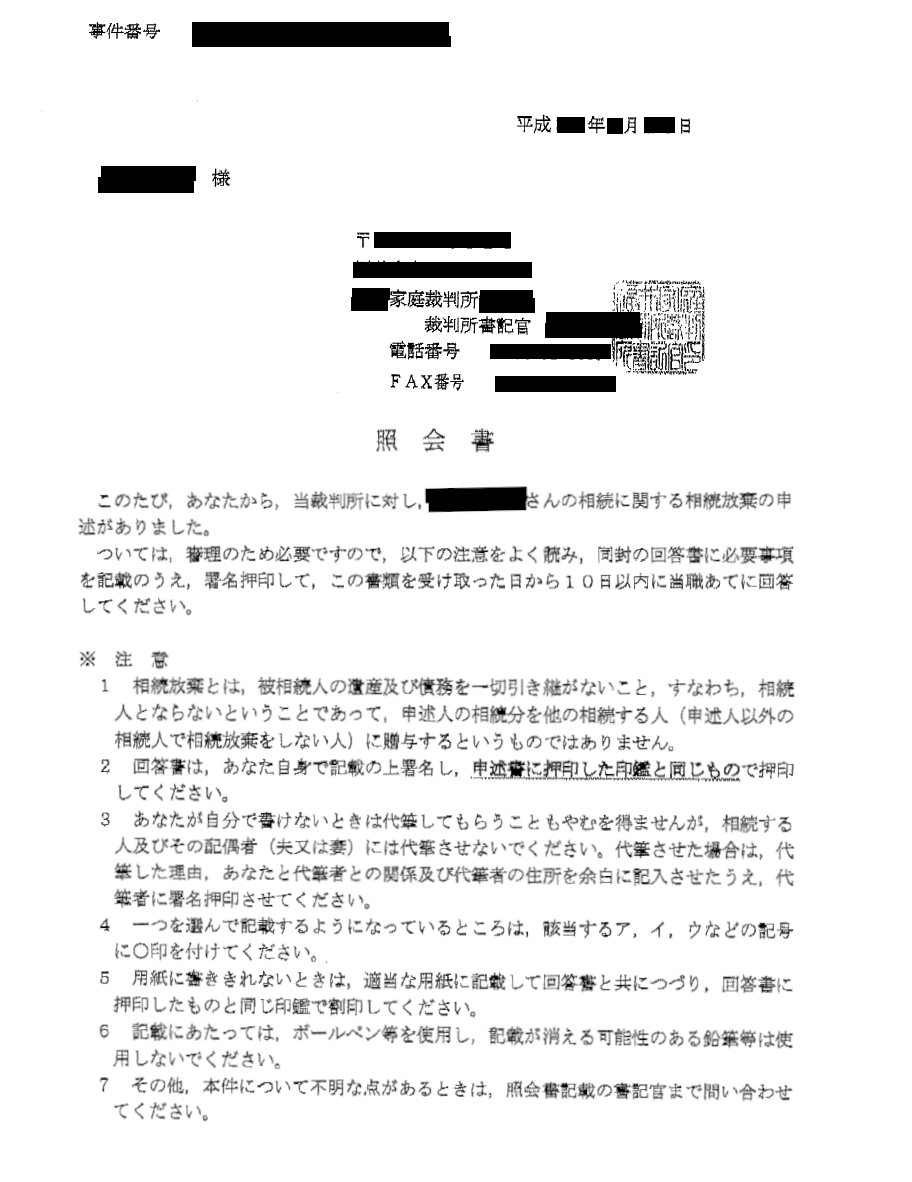

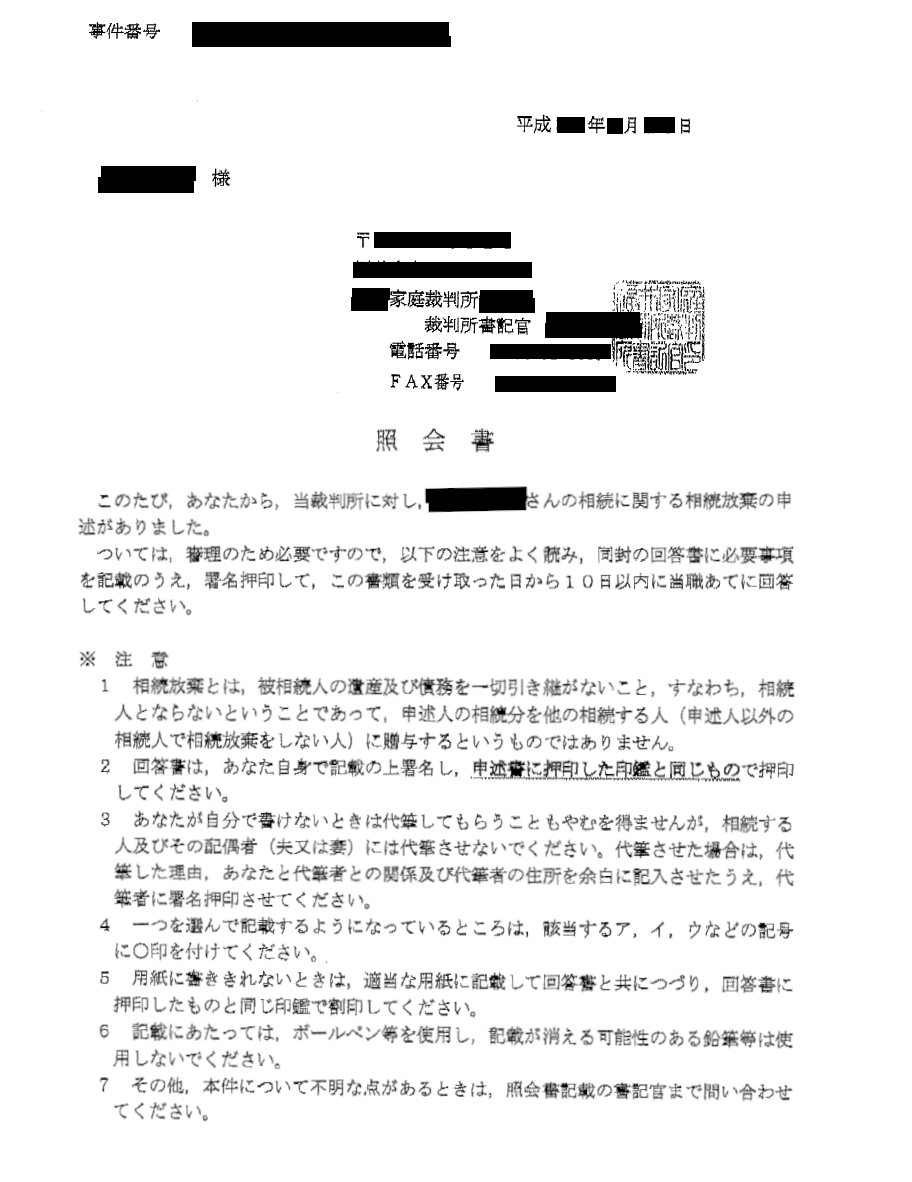

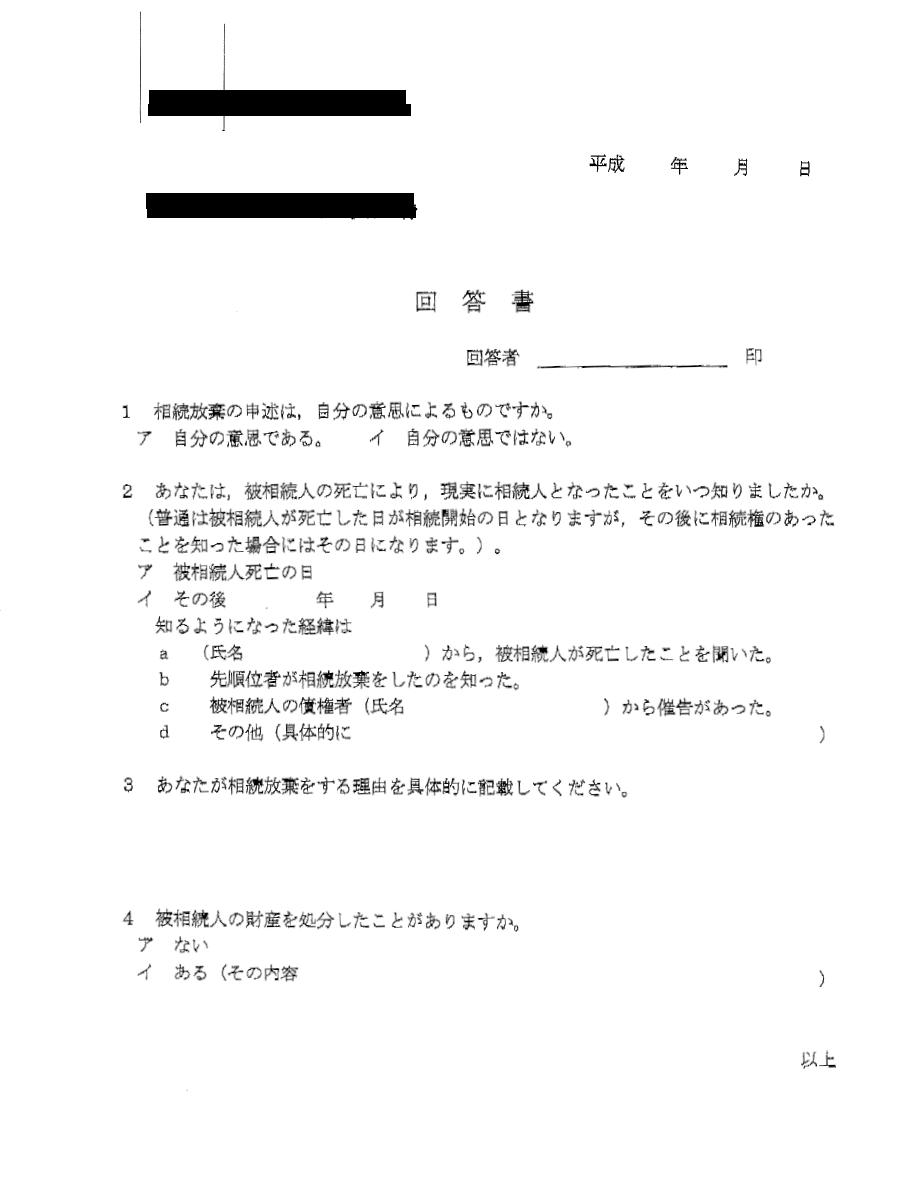

STEP⑤ 照会書への回答

相続放棄を申立て後、裁判所から照会書・回答書が到達する場合があります。

以下は、照会書のサンプルです。

相続放棄は相続人でなくなるという大きな法律効果を生じさせるため、一度認められると原則的に撤回できません。

本人の意思で相続放棄を行っているかなどを調査するために、照会書が送られてくる場合があります。

照会書が届いたら回答書を記入し、裁判所に提出してください。

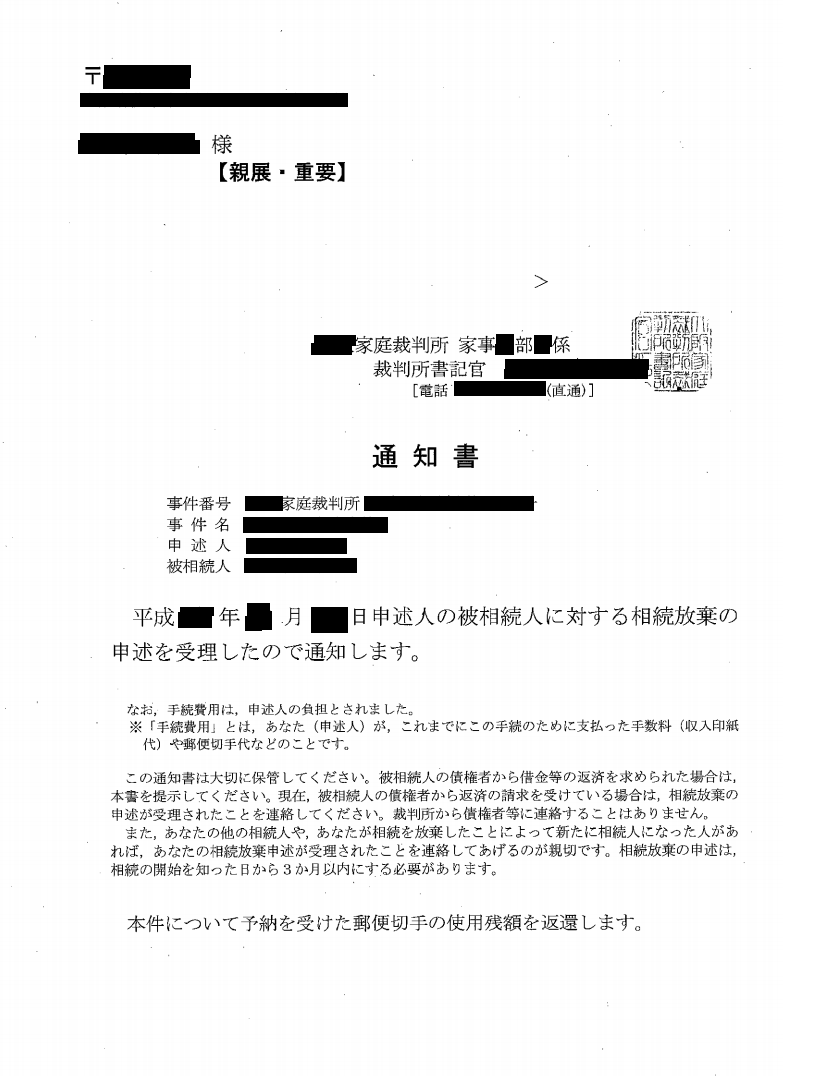

STEP⑥ 相続放棄申述受理通知書の到着

相続放棄が認められれば、裁判所から相続放棄申述受理通知書が到着します。

以下は、相続放棄申述受理通知書のサンプルです。

相続放棄申述受理通知書が到着したら、相続放棄の手続きは完了です。

7章 相続放棄をする際の注意点

相続放棄には、メリットやデメリットだけでなく、下記の注意点もあります。

- 相続放棄の期間は3ヶ月

- 相続放棄は原則撤回できない

- 亡くなった人が残した財産に手を付けてしまうと相続放棄ができなくなる

- 相続放棄をしても保証人から外れられない

- 生前に相続放棄をすることはできない

- 一部財産だけの相続放棄はできない

それぞれ解説していきます。

7-1 相続放棄の期間は3ヶ月

相続放棄は、自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に申立て手続きをしなければなりません。

期間内に相続放棄をしなければ、相続を認めたものと扱われマイナスの財産を含めた全ての財産を相続しなければならなくなります。

相続放棄の期限である3ヶ月の起算点は「亡くなった人の死亡日」ではなく、「死亡したことを知ったとき」です。

期限自体も家庭裁判所に申立てれば延長も認められてします。

亡くなった人の資産調査に時間がかかる場合などは、延長の手続をご検討ください。

>なお、死亡したことを知ってから3ヶ月以上経過しても、相続放棄ができるケースがあります。

いきなり借金の督促状が来た場合にも慌てないようにしましょう。

7-2 相続放棄は原則撤回できない

相続放棄が裁判所で認められると、原則的に撤回できません。

- 「相続放棄をしたのにプラスの財産があることが分かった」

- 「なんとなく気が変わった」

上記のように、色々なご事情はあるかと思いますが、基本的にはどうしようもありません。

相続放棄の手続をするかどうかは慎重に判断しましょう。

ただし、詐欺や強迫によって相続放棄をしたという場合には、相続放棄の撤回が認められます。

また、財産に関して勘違いがあった場合に撤回が認められたケースも極めてごくわずかながらあるようです。

こういった場合は相当な知識が必要ですので専門家に相談するようにしましょう。

7-3 亡くなった人が残した財産に手を付けてしまうと相続放棄ができなくなる

亡くなった人が残した財産に手を付けてしまうと、相続放棄が認められない場合があります。

なぜなら、相続放棄と亡くなった人の財産に手を付けるという行為は矛盾するからです。

「財産に手をつけた」と評価するかどうかは、最終的には裁判所の判断となります。

過去の事例がある程度参考になりますので、下記に記載します。(あくまで個別具体的な事情により異なります。迷えば専門家に相談しましょう。)

【財産に手を付けたとされた場合】

- 高価な財産の売却・破壊・譲渡・形見としての持ち帰り

- 一般常識と比べて相当に高額な葬式・墓石の購入

- 相続人同士での遺産の分け方の話し合い(遺産分割)

【財産に手を付けたとされなかった場合】

- 価値の低い財産の形見としての持ち帰り(ただし、個数が多いと財産に手を付けたとされる場合があります)

- 一般常識を考慮して相当な価格の葬式・墓石の購入

- 亡くなった人の借金の返済

7-4 相続放棄をしても保証人から外れられない

相続放棄をしても、亡くなった人の保証人から外れられず借金の返済義務は残り続けます。

亡くなった人の保証人という地位は、あくまで相続人自身のものです。

そのため、相続放棄をしても逃れることはできません。

7-5 生前に相続放棄をすることはできない

相続は死亡によって開始するので、生前のうちに相続放棄をすることは認められていません。

家族や親族が借金をしている場合には、亡くなった後3ヶ月以内に相続放棄をするのを忘れないようにしましょう。

7-6 一部財産だけの相続放棄はできない

相続放棄では、財産のうち一部だけ放棄することは認められていません。

なぜなら、相続放棄は全ての財産を放棄する制度だからです。

例えば、以下の相続放棄は認められないのでご注意ください。

- いらない土地など一部のプラスの財産だけを相続放棄する

- 借金などマイナスの財産のみを相続放棄し、プラスの財産のみ相続する

まとめ

相続放棄をすれば、亡くなった人の借金を相続しなくてすみます。

その一方で、プラスの財産も相続できなくなってしまうので注意が必要です。

相続放棄は一度してしまうと撤回できないので、手続き前には相続財産の調査を行い本当に相続放棄をすべきかご検討ください。

相続放棄には自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に行うと期限が設定されているので、期限に間に合わない場合には期限の延長手続きも行いましょう。

平日日中は仕事をしていて相続財産の調査が進まない、相続放棄以外の選択肢も検討したいとお悩みの場合には、相続に詳しい司法書士や弁護士に相談してみることをおすすめします。

グリーン司法書士法人では、相続放棄に関する相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も受け付けていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

関連記事一覧

よくあるご質問

相続放棄したら何もしなくていい?

相続放棄したら債権者や次に相続人になる人物に「相続放棄したこと」を連絡しておきましょう。

相続放棄の手続きが完了しても、次に相続人になる人物や債権者に個別に連絡してくれることはないからです。

▶相続放棄後の連絡について詳しくはコチラ全員が相続放棄するとどうなる?

同順位の相続人が全員相続放棄すると、次の順位の相続人に相続権が移ります。

例えば、子供たち全員が相続放棄した場合、故人の両親・祖父母が相続権を持ち、両親・祖父母がすでに他界している場合は、故人の兄弟姉妹や甥・姪が相続権を持ちます。

そして、相続人全員が相続放棄すると、最終的に相続人がいなくなる仕組みです。

▶相続人全員が相続放棄した場合について詳しくはコチラ相続放棄の期限を過ぎるとどうなる?

相続放棄の期限を過ぎてしまうと、相続放棄が認められなくなる恐れがあります。

期限を過ぎてから相続放棄の申立てをする場合、司法書士や弁護士が上申書を添える必要があります。

したがって、相続放棄できたとしても、専門家に支払う報酬が高額になるのでご注意ください。

▶相続放棄の期限について詳しくはコチラ相続放棄できないケースとは?

相続放棄できないケースは、主に下記の通りです。

・正当な理由がなく相続税の申立て期限を過ぎたケース

・遺産を処分・使用してしまったケース

・申立書類の不備を修正しないケース

・照会書・質問状に回答しない・回答に不備があるケース

却下された場合には、異議申立てをすることも可能です。

▶相続放棄できないケースについて詳しくはコチラ財産放棄と相続放棄の違いとは?

財産放棄はあくまでも故人の遺産を相続しないことを主張するだけであり、法的な効力は持ちません。

一方で、相続放棄は家庭裁判所に対して申立てを行うので、法的な効力を持ち、最初から相続人ではなかった扱いとなります。

▶財産放棄について詳しくはコチラ子供が相続放棄したら孫が借金を受け継ぎますか?

子供が相続放棄したとしても代襲相続は発生しないため、孫が借金を受け継ぐことはありません。