- 同性婚が認められている国

- 海外で法律婚をした同性パートナーは日本の法律で相続人となれるのか

- 同性婚のパートナーがすべき4つの法律手続き

同性婚が合法化されている国は年々増加しており、日本人が海外で同性パートナーと法律婚をするケースもあるかもしれません。

しかし、日本国内では同性婚が法律上認められていないため、たとえ海外で法律婚が成立していても、日本の法制度上は配偶者として扱われないのが現実です。

そのため、海外で同性婚したパートナーであっても、日本国籍を有している限り、同性パートナーが法定相続人になることはできません。

同性パートナーに遺産を譲りたい場合や、何かあったときに身元保証人になってもらいたい場合には、事前に対策しておく必要があります。

本記事では、海外で同性婚をした場合の日本での取り扱いや、相続に関する注意点、そして同性パートナーがとるべき法的手続きについてわかりやすく解説します。

目次

1章 同性パートナーの法律婚が認められている国

2025年5月時点で同性パートナーの法律婚が認められている国は、主に以下の通りです。

【ヨーロッパ】

- オランダ

- ベルギー

- スペイン

- スウェーデン

- フランス

- ドイツ

- スイス

- ギリシャ

- リヒテンシュタイン

【北米・中南米】

- カナダ

- アメリカ合衆国(全州)

- メキシコ

- アルゼンチン

- ブラジル

- チリ

【オセアニア】

- ニュージーランド

- オーストラリア

【アジア】

- 台湾

- ネパール

- タイ

【アフリカ】

- 南アフリカ

中でも、オランダは2001年から同性婚を法律で認めており、世界で初めて同性婚を合法化した国でもあります。

これらの国々では、同性パートナーに対して異性パートナーと同等の法的権利が認められており、相続や養子縁組、医療上の意思決定などの面でも保護が提供されています。

日本人がこれらの国に移住し、現地の法律に基づいて同性婚を行うことも可能ですが、ビザの取得や永住権の申請など、各国の移民法に基づく手続きが必要となるためハードルは高いといえるでしょう。

加えて、日本国内では同性婚が法的に認められていないため、海外で同性婚を行い認められたとしても、日本国内での法的効力は限定的な点にも注意しなければなりません。

2章 海外で法律婚をした同性パートナーは日本の法律で相続人となれる?

同性婚が合法化されている国で法律婚をした同性パートナーであっても、日本の法律では配偶者として認められないと理解しておきましょう。

そのため、海外で法律婚した同性パートナーであっても、日本の法律では配偶者として相続人になることはできません。

海外で法律婚をした同性パートナーの日本での取り扱いについて、詳しく解説していきます。

2-1 海外で婚姻成立した同性パートナーも日本の法律では相続人となれない

近年、海外では同性婚が合法化されている国が増えつつあり、日本人が外国籍の同性パートナーと海外で法律婚をするケースもあります。

他にも、日本人同士の同性パートナーが海外に移住し、法律婚をするケースもあるでしょう。

しかし、たとえ海外で婚姻が成立していても、日本においてはそのパートナーを「法定相続人」として扱うことはできません。

その理由は、日本の法律では同性婚を認めておらず、婚姻を「男女間の契約」と規定しているからです。

したがって、日本国内の相続制度において、同性パートナーは配偶者とみなされず、相続人としての資格を持ちません。

また、日本の相続では「相続は被相続人の本国法による」という原則が適用されます。

つまり、故人が日本国籍である限り、相続に関しては日本の法律が適用されることとなります。

そのため、たとえ外国で同性婚が成立していたとしても、日本国籍を保持している限り、同性パートナーが相続権を持つことはありません。

香港では、法律で同性婚を認めていないものの、海外で同性婚したカップルの権利を認めるという流れになりつつあります。

実際に、2024年11月には、香港終審法院(最高裁)にて、海外で同性婚したカップルに対して差別的な措置を取ることは認められないといった判例が出ました。

2-2 パートナーシップ制度も法律婚と同様の権利が与えられるわけではない

日本国内では、一部の自治体が導入している「パートナーシップ制度」により、同性パートナーの関係性を公的に証明可能です。

しかし、これはあくまで自治体レベルでの取り組みにすぎず、法律上の婚姻とは異なります。

例えば、パートナーシップ制度を利用した同性パートナーは、以下のようなシーンで便宜が図られる可能性があります。

- 病院での面会や付き添い

- 賃貸住宅への入居

- 勤務先の福利厚生の適用

- 携帯電話の家族割引適用

- 保険などの契約

上記のように、日常生活においては家族として扱われるようになりますが、法律上の配偶者としては認められず、法定相続人になることもできません。

また、仮に、「海外で法律婚をしており、かつ日本国内でパートナーシップ証明を受けている」という状況であっても、現在の日本では同性パートナーが法律婚として認められることはないでしょう。

このように、海外での法律婚や国内のパートナーシップ制度だけでは、法的に配偶者であると証明できず、相続対策としては不十分と言わざるをえません。

自分やパートナーに何かあったときに備えて、早い段階から遺言書の作成や死後事務委任契約などの準備を行っておくことが大切です。

3章 同性婚のパートナーがすべき4つの法律手続き

同性婚が日本で法律婚として認められていない現状では、同性パートナーが相手の老後や死後に備えておくために、いくつかの法的手続きを自ら行っておく必要があります。

具体的には、以下のような対策を行っておくと良いでしょう。

- 遺言書の作成

- 任意後見制度の利用

- 死後事務委任契約の締結

- 身元保証契約の締結

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1 遺言書の作成

同性パートナーに財産を遺すには、「遺言書の作成」が欠かせません。

遺言書を作成しておけば、法定相続人ではない同性パートナーにも、確実に自分の財産を遺せます。

遺言書にはいくつか種類がありますが、中でも信頼性が高く、原本の改ざんや紛失リスクがない公正証書遺言を作成しておくことをおすすめします。

遺言書を作成する際には、遺言執行者も選任しておきましょう。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために手続きを行う人です。

遺言執行者を選任しておけば、単独で遺産の名義変更手続きを行えますし、相続人に遺言書の内容を伝えてくれます。

遺言執行者は相続人や受遺者がなることもできますが、遺言書の作成を依頼した司法書士や弁護士を選任すれば、作成時の意図や遺志も伝えてもらえます。

3-2 任意後見制度の利用

パートナーが認知症などで判断能力を失った場合、その財産を管理したり、介護施設への入所契約などを代行するには「成年後見制度」を利用する必要があります。

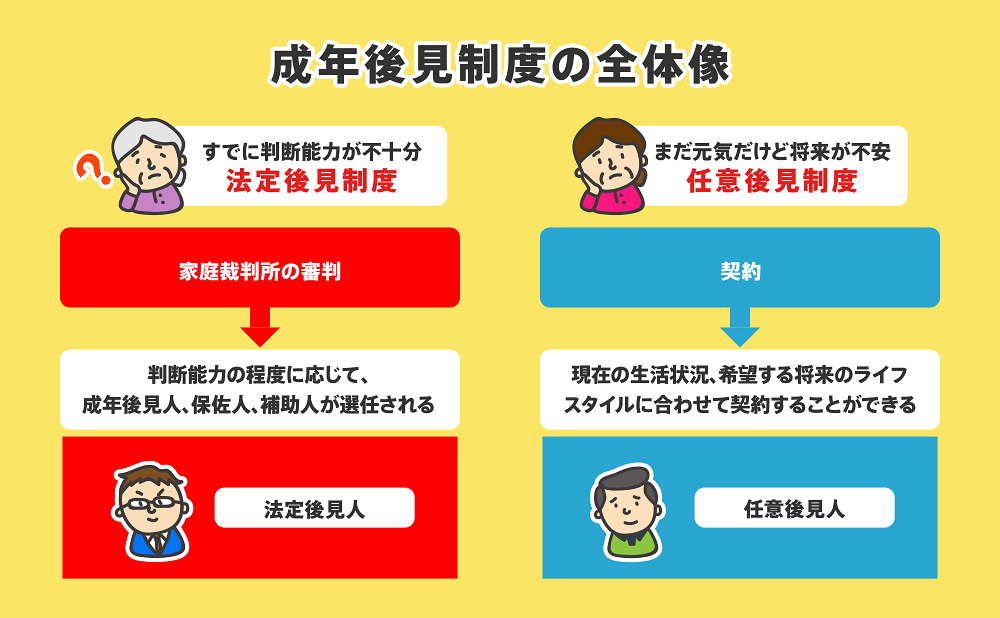

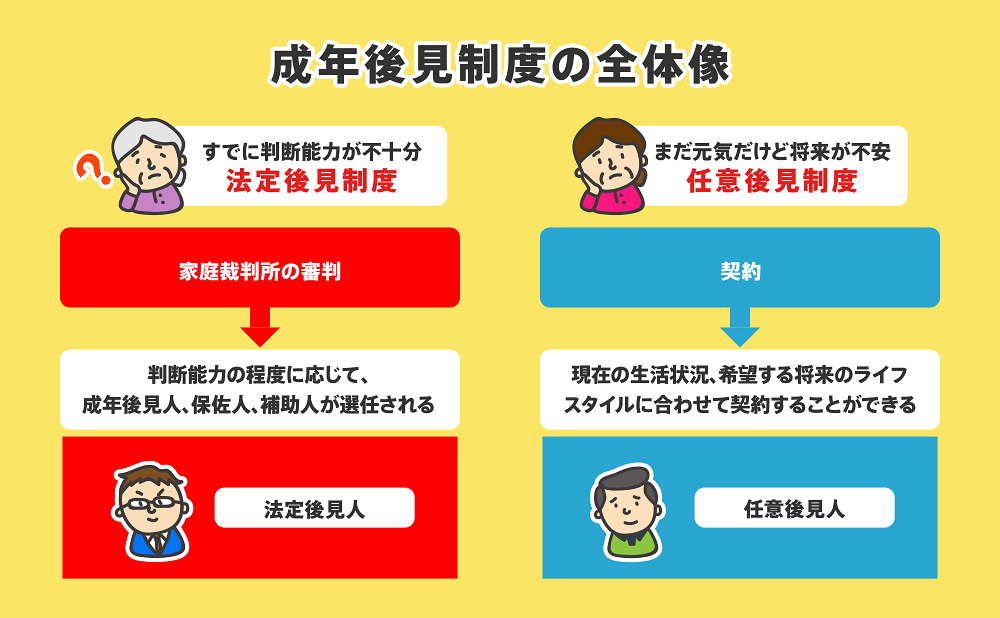

成年後見制度は、下記の2種類に分けられます。

| 法定後見制度 |

|

|---|---|

| 任意後見制度 |

|

法定後見制度では、家庭裁判所が成年後見人を選任するため、同性パートナーが後見人として選ばれないケースも十分考えられます。

そのため、自分に何かあったときに財産管理や契約行為を同性パートナーに任せたいと考えている場合には、任意後見制度を利用することが大切です。

3-3 死後事務委任契約の締結

自分が亡くなったときの手続きを同性パートナーに行ってもらいたいのであれば、死後事務委任契約も結んでおく必要があります。

人が亡くなった後には、以下のような様々な手続きが発生します。

- 火葬

- 埋葬

- 役所関連の手続き

- 家財・遺品整理

- 未払金の精算

これらの手続きは通常であれば、家族や親族が行います。

しかし、同性パートナーは法的には赤の他人とみなされるため、死後事務委任契約を結んでおかないと手続きを行えない可能性もあるでしょう。

死後事務委任契約を生前に結んでおくことで、パートナーに対して死後の手続きを委任できます。

これにより、信頼する人に葬儀の方法や納骨場所の希望なども伝えられ、安心して最期を迎えるための準備を行えます。

3-4 身元保証契約の締結

同性パートナーの場合、互いの身元保証人となるために、元気なうちに身元保証契約を結んでおく必要があります。

病院への入院や高齢者施設への入所にあたっては、「身元保証人」が必要とされる場合が多くあるからです。

しかし、同性パートナーは法律上は配偶者や家族として認められないため、施設や病院によっては保証人として認められない場合もあります。

そこで、同性パートナーを保証人として指定する「身元保証契約」を事前に締結しておくことで、不測の事態が起きた際にスムーズに手続きを進めやすくなります。

まとめ

海外で同性婚をしたとしても、日本国内では法的な婚姻関係として認められず、相続人になることはできません。

加えて、日本の法律では「相続は被相続人の本国法による」という原則があるため、日本国籍を有する限り、相手がどのような婚姻形態であっても同性パートナーは相続権を持たないのです。

自分が亡くなったときに同性パートナーに遺産を遺したいのであれば、遺言書の作成などの相続対策をしておきましょう。

グリーン司法書士法人では、同性パートナーの相続対策について相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。