不動産を相続したとき、避けて通れないのが相続登記です。これまでは任意とされていましたが、2024年4月1日から相続登記は義務化され、相続によって不動産を取得した人は3年以内に法務局で登記申請を行う必要があります。放置すれば、最大で10万円以下の過料を科せられる可能性もあります。

実際に「相続登記を自分でやった」という人もいますが、手続は決して簡単ではありません。戸籍謄本や除籍の収集、遺産分割協議書の作成、登録免許税の納付、登記申請書の作成など、膨大な準備と正確さが求められます。申請先も不動産所在地を管轄する法務局に限られるため、慣れないと補正や再提出で時間と労力を浪費してしまうこともあります。

本記事では、「相続登記を自分でやった」場合の流れや必要書類、メリットとデメリットを整理し、専門家に依頼した方が良いケースとの違いをわかりやすく解説します。これから相続登記を進めようと考えている方に、判断の参考となる情報をまとめました。

目次

1章 相続登記とは

相続登記とは、被相続人が所有していた不動産の名義を、相続人に移すための不動産登記手続です。具体的には、土地や建物の所有権を、相続によって承継したことを法務局に申請し、登記簿に反映させる作業を指します。

相続登記が2024年4月から義務化されました

これまで相続登記は任意でしたが、不動産登記法の改正により、2024年4月1日から義務化されました。

- 相続によって不動産を取得した相続人は、3年以内に相続登記を行う義務があります。

- 期限を過ぎると、最大で10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

- すでに過去に相続が発生している不動産についても、2027年3月31日までの猶予期間が設けられています。

この義務化は、全国で深刻化している「所有者不明土地問題」への対応策の一つです。長年名義変更が行われず、登記簿上の所有者が不明確になっている不動産が増え、公共事業や売買に支障をきたしているため、国として制度強化が求められました。

2章 相続登記をしないで放置するリスク

相続登記をしないまま放置してしまうと、相続人にとってさまざまな不利益やトラブルが生じます。ここでは代表的なリスクを整理します。

2-1 数次相続で手続が複雑化する

相続登記をしないまま相続人が亡くなると、その相続人の子や配偶者など新たな法定相続人が登場します。これを「数次相続」といいます。

- 例:祖父が死亡 → 父が相続登記をせずに死亡 → 孫も相続人になる。

- 世代を経るごとに相続人の数は増え、相続関係の把握が極めて困難になります。

- 戸籍謄本や除籍を遡って収集する量が膨大となり、実質的に自分では対応できなくなることも。

2-2 売却や担保設定ができない

不動産の登記簿上で所有者が被相続人のままでは、相続人が勝手に売却や担保設定をすることはできません。

- 買主や金融機関から見れば、所有者が登記簿に記載されていない人物であるため取引できない。

- せっかく価値のある宅地や建物を所有していても、現金化できず資産活用の妨げになります。

2-3 相続人の間のトラブルが生じやすい

相続登記を放置すると、不動産の扱いを巡って話し合い(協議)が長期化しやすくなります。

- 「誰が管理するのか」「固定資産税は誰が払うのか」といった問題が先送りされる。

- 時間が経つほど相続人同士の関係性が薄くなり、協議がまとまらないケースが増える。

- 裁判所の関与が必要となれば、家庭裁判所での調停や訴訟に発展し、多大な時間と費用を要します。

2-4 相続放棄や権利主張に支障が出る

相続人の中には相続放棄を選ぶ人もいますが、登記を放置していると誰が放棄し、誰が権利を持つのか不明確になります。

また、遺産の一部を遺贈する遺言がある場合でも、登記をしていなければ第三者に対抗できません。

2-5 義務化に伴う法的リスク

2024年4月1日から相続登記は義務化されました。正当な理由なく3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料を科せられる可能性があります。

この義務は過去の相続にも適用されるため、「まだやっていない」不動産があれば速やかに着手する必要があります。

3章 相続登記を自分で行うメリット・デメリット

相続登記は、司法書士に依頼せず、自分で法務局に申請することも可能です。

しかし実際に「自分でやった」場合には、良い面と悪い面の両方があります。ここでは、代表的なメリットとデメリットを整理します。

3-1 相続登記を自分で行うメリット

① 費用(報酬)を節約できる

司法書士に依頼する場合、通常は数万円から十数万円程度の報酬がかかります。

自分で行えばこの費用は不要で、負担するのは登録免許税(原則、不動産の固定資産税評価額×0.4%)と必要な証明書類の取得費用だけです。

② 登記手続の仕組みを学べる

自分で戸籍を収集し、申請書類を作成して法務局に提出することで、不動産登記の仕組みを理解できます。

「大変だったけれど勉強になった」という体験談も多く、相続や法律知識を深める良い機会となります。

③ シンプルなケースなら対応可能

- 相続人が1人のみ

- 法定相続分に従いそのまま登記できる

- 不動産が自宅の土地・建物だけ

このような場合は、比較的スムーズに自分で完了させることができます。

3-2 相続登記を自分で行うデメリット

① 書類収集に労力がかかる

- 戸籍謄本・除籍・戸籍の附票を出生から死亡まで揃える

- 住民票や印鑑証明書の取得

- 遺産分割協議書の作成(相続人全員の署名・実印が必要)

これらを自分で揃えるのは大変で、複数の市町村役場を回る必要が出てきます。

② 申請書の不備で補正が必要になる

登記申請書や添付書類に不備があると、法務局から「補正指示」が出され、再度修正・提出しなければなりません。

特に、不動産の地番や家屋番号の誤記、添付漏れ、契印忘れなどは初心者が陥りやすいポイントです。

③ 時間と労力がかかる

- 管轄法務局の確認

- 収入印紙の購入と納付

- 原本還付や郵送でのやり取り

といった細かい作業が積み重なり、慣れない人にとっては大きな負担となります。

④ 複雑なケースは対応困難

- 複数の相続人がいて遺産分割協議が必要

- 遺言書の内容を反映させる必要がある

- 未登記建物や古い登記済証しかない不動産がある

こうした場合、自分で進めるのは現実的ではなく、途中で司法書士や司法書士法人に依頼せざるを得なくなることも多いでしょう。

4章 自分でやるか否かの目安

相続登記は、シンプルなケースであれば相続人自身で行うことも可能ですが、複雑な場合は無理に進めると補正やトラブルが発生します。ここでは「自分でやってよいパターン」と「専門家へ依頼すべきパターン」を整理します。

4-1 自分で行うことを検討しても良いパターン

以下のように相続関係や不動産の状況が単純であれば、自分で進められる可能性があります。

- 相続人が1人で、他に権利主張する人がいない

- 法定相続分の通りに登記するだけで済む

- 不動産が自宅の土地や建物のみで、件数が少ない

- 遺言書があり、相続人全員が納得している

- 役所から取り寄せる戸籍謄本・住民票などの収集に自分で対応できる

このような場合は、申請書や収入印紙の準備に手間はかかりますが、法務局での手続を自力で完了できる可能性があります。

4-2 専門家へ依頼することを検討すべきパターン

一方で、次のようなケースは司法書士に依頼した方が確実です。

- 相続人が多く、相続関係が複雑

- 相続人同士が疎遠で、話し合い(遺産分割協議)が難航している

- 不動産が複数あり、異なる地域に点在している(複数の管轄法務局に申請が必要)

- 未登記建物や古い登記済証しかなく、登記情報の整理が必要

- 代償分割や相続放棄など、家庭裁判所や法律上の判断が絡むケース

- 将来的に売却や担保利用を予定しており、確実な権利保全が求められる場合

専門家に依頼すれば、登記事項証明書の取得から申請書類の作成、登記識別情報や登記完了証の受け取りまで代行してもらえます。

費用として報酬は発生しますが、誤りやトラブルを防ぎ、結果的に大きな労力と時間を節約できます。

当事務所での実例パターン

グリーン司法書士法人には日々多くの相続相談が寄せられますが、その中で実際によくあるパターンを選別しました。

① 兄弟間の相続・代襲相続など、イレギュラーな相続事案の場合

この場合、集めるべき戸籍の量が複雑かつ大量になり、戸籍収集の難易度が高まります。

配偶者・子供による相続

・被相続人の出生~死亡の戸籍

・相続人の現在戸籍

兄弟姉妹による相続

・被相続人の出生~死亡の戸籍

・相続人の現在の戸籍

(・被相続人に子供がいた場合、子供の死亡記載ある戸籍)

・被相続人の親・祖父母の死亡記載ある戸籍

(・被相続人が養子だった場合、実方の親・祖父母の死亡記載ある戸籍)

※被相続人の年齢によっては祖父母の戸籍までは不要な場合もあります。

② 被相続人のご先祖様名義のまま放置されていた不動産の相続登記

「被相続人名義だと思っていた不動産が、被相続人の親名義のままになっていた…」という事案が時々あります。

この場合、登記手続きはもちろん、前提となる法律判断についても極めて専門的な知識が要求されます。場合によっては、今は亡き戦前の旧民法をひも解く必要すらあります。

また、特にこれに関しては、令和3年(2021年)に相続登記義務化の法案が可決され、令和6年(2024年)までに施行予定となっています。このため、次の相続が発生した時には義務化されている可能性が高いでしょう。今のうちから、なるべく早く手続きをされるのがオススメです。

③ 相続人同士が不仲(疎遠)で、手続きに向けた連携が取り辛い場合

戸籍を集めるにせよ、分割協議をするにせよ、相続人同士の連携はやはり重要です。

④ 代償分割・換価分割など、ハイレベルな遺産分割協議を行いたい場合

代償分割・換価分割など、複雑な分割方法を望む場合、法務・税務両面でハイレベルな知識が要求されることがあります。

「不動産を取得する代償として、金〇〇円を支払う」のように、財産取得の対価として他の相続人にお金を支払う遺産分割の方法を代償分割と言います。この場合、遺産分割協議書の文言や構成により、贈与税が課せられることがあります。

⑤ 正確かつスピーディに登記を完了させる必要がある場合

相続不動産の売却が決まり、その前提として相続登記を申請するよう不動産屋さんから言われている場合がこのケースです。取引予定日までにきちんと登記を仕上げなければいけません。

⑥ 戸籍附票が保存期間の経過で破棄されており、必要書類の一部を入手できない

登記記録上住所の状況によっては戸籍附票を用意する必要があるのですが、これが役所の都合により取得できない場合があります。

この場合は、何を提出すれば登記申請を認めてくれるかについて、法務局と十分な事前打ち合わせが必要です。

⑦ 相続不動産が遠方にある場合

不動産調査や法務局への申請の際に難しさを感じる場面が必ず来ると思います。

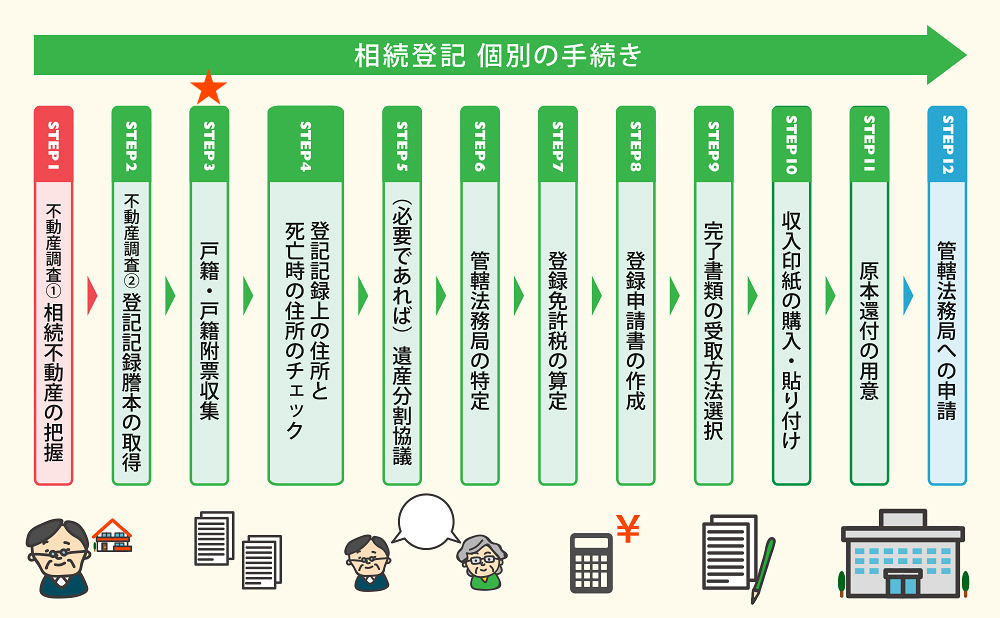

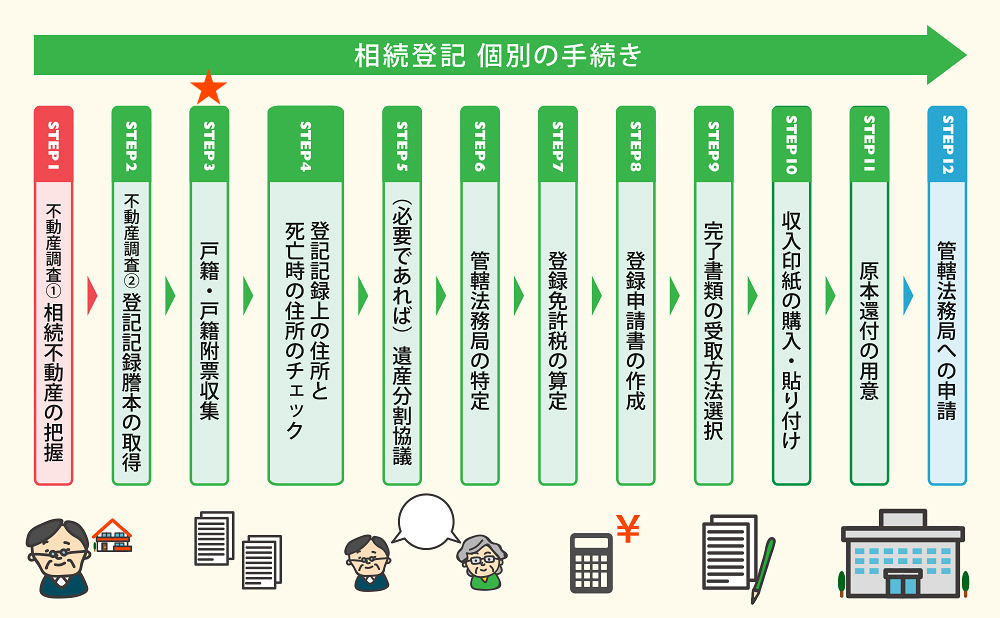

5章 相続登記手続きの全体の流れを確認

相続登記を自分で行う場合、全体の手続きの流れを把握しておくことが重要です。流れを理解してから着手することで、途中の不備や再提出を防ぎ、スムーズに法務局で受理されやすくなります。

5-1 全体の流れ

相続登記は下記の流れで進めていきます。

- 相続不動産の把握

- 登記記録謄本の取得

- 戸籍・戸籍附票収集

- 登記記録上の住所と死亡時の住所チェック

- 遺産分割協議

- 管轄補無極の特定

- 登録免許税の算定

- 登録申請書の作成

- 完了書類の受取方法選択

- 収入印紙の購入・貼り付け

- 原本還付の用意

- 管轄法務局への申請

上記の流れで手続きを進めていきますが、もっとも時間が掛かるのが戸籍収集です。 相続人の数、被相続人の戸籍状態(転籍、婚姻離婚、養子縁組の有無)により集める戸籍量が増え、比例して時間が掛かります。

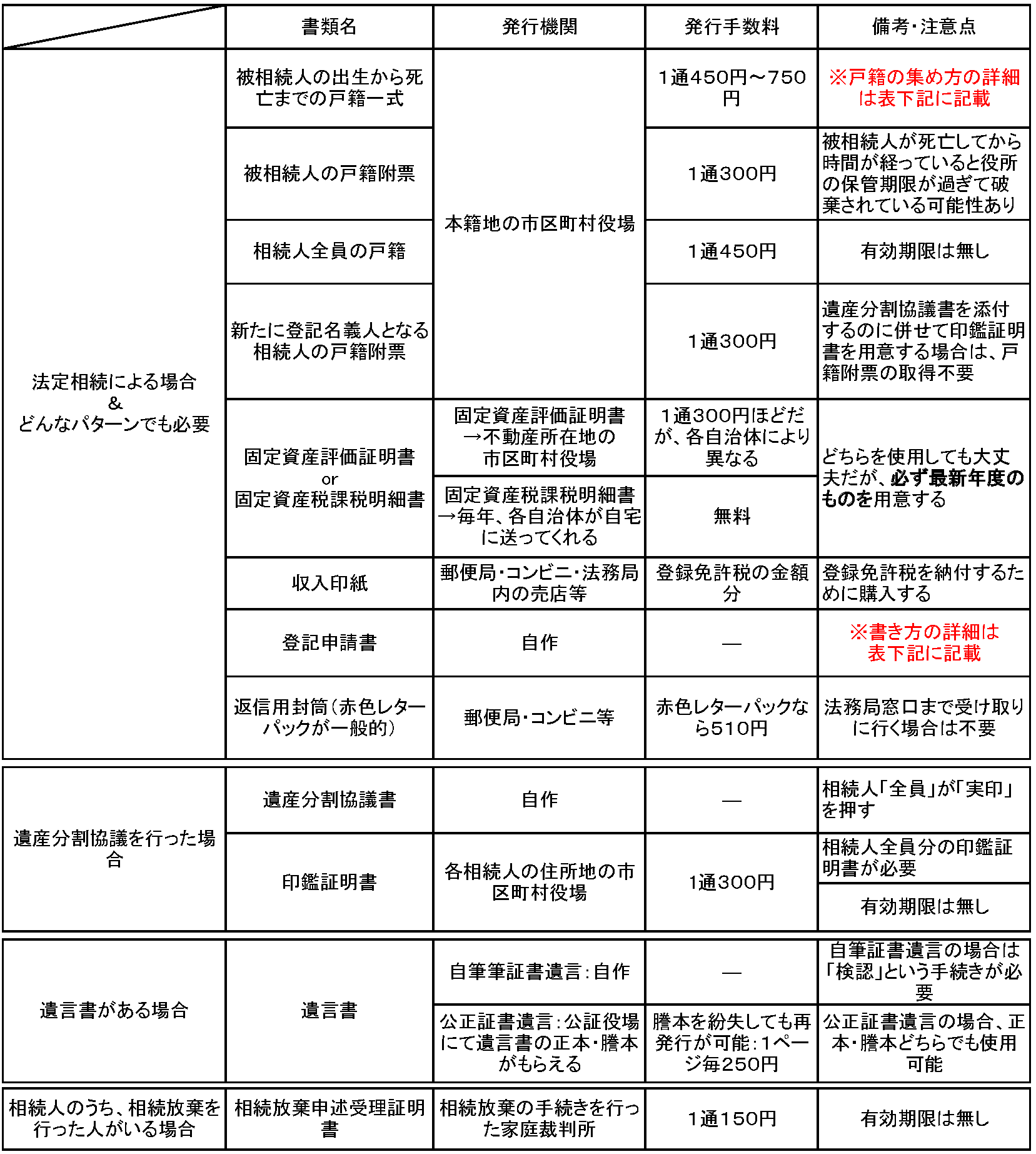

5-2 必要書類

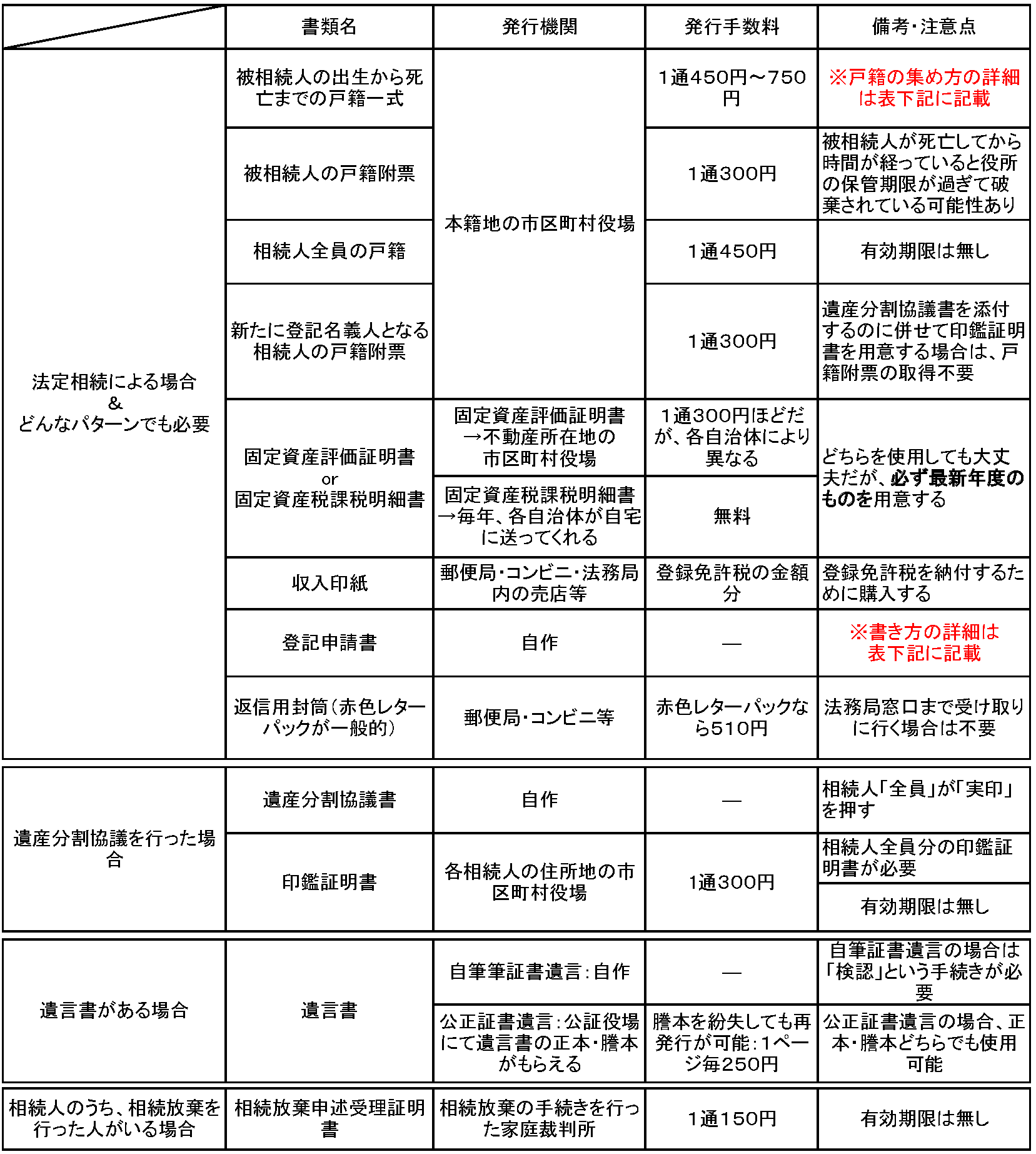

続いて必要書類のまとめです。子供や配偶者が相続人となる基本的な相続の場合、法律通りの相続分(法定相続分)による相続登記で必要な書類をベースに、遺産分割協議書や遺言書を付け加えていくイメージです

※正本=1度しか発行されないコピーのこと

謄本=何度でももらえるコピーのこと

なお遺言書の原本については公証役場にて保管されます

6章 相続登記の手続きの流れ

ここからは、相続登記を自分で行う際の具体的な流れを Step1〜Step12 に分けて解説します。

必要書類の収集、申請書の作成、法務局への提出までの一連の手続きを確認していきましょう。

Step1 不動産調査①〜相続不動産の把握〜

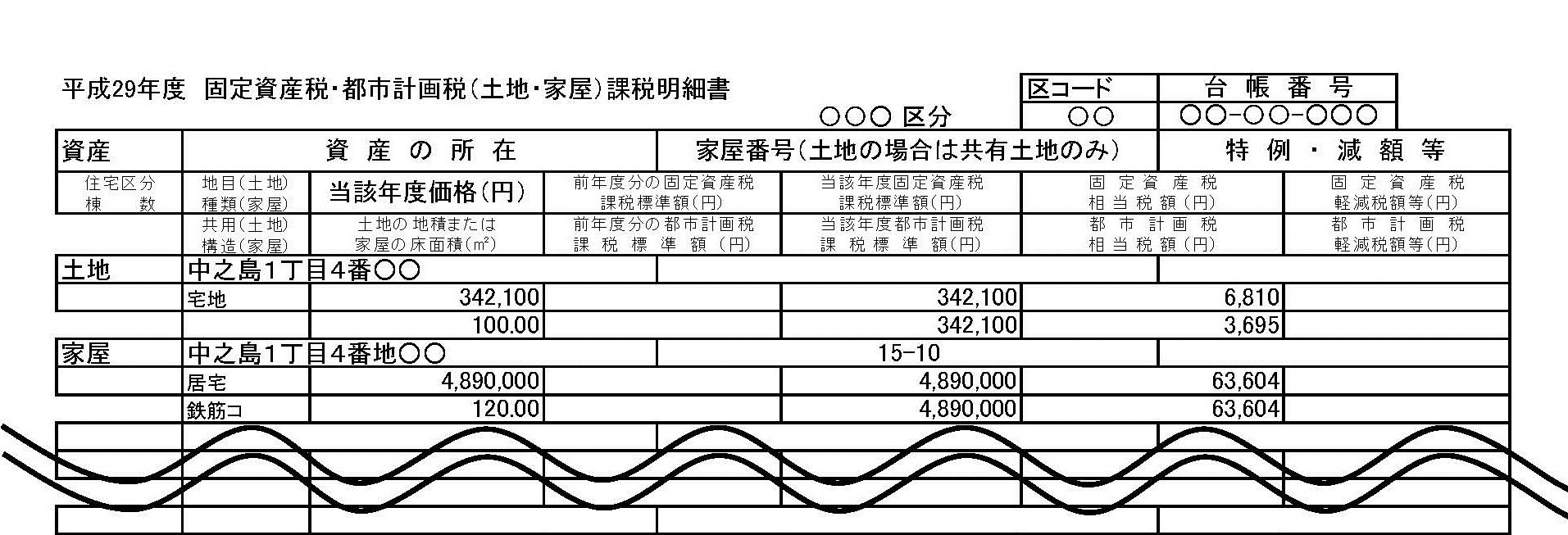

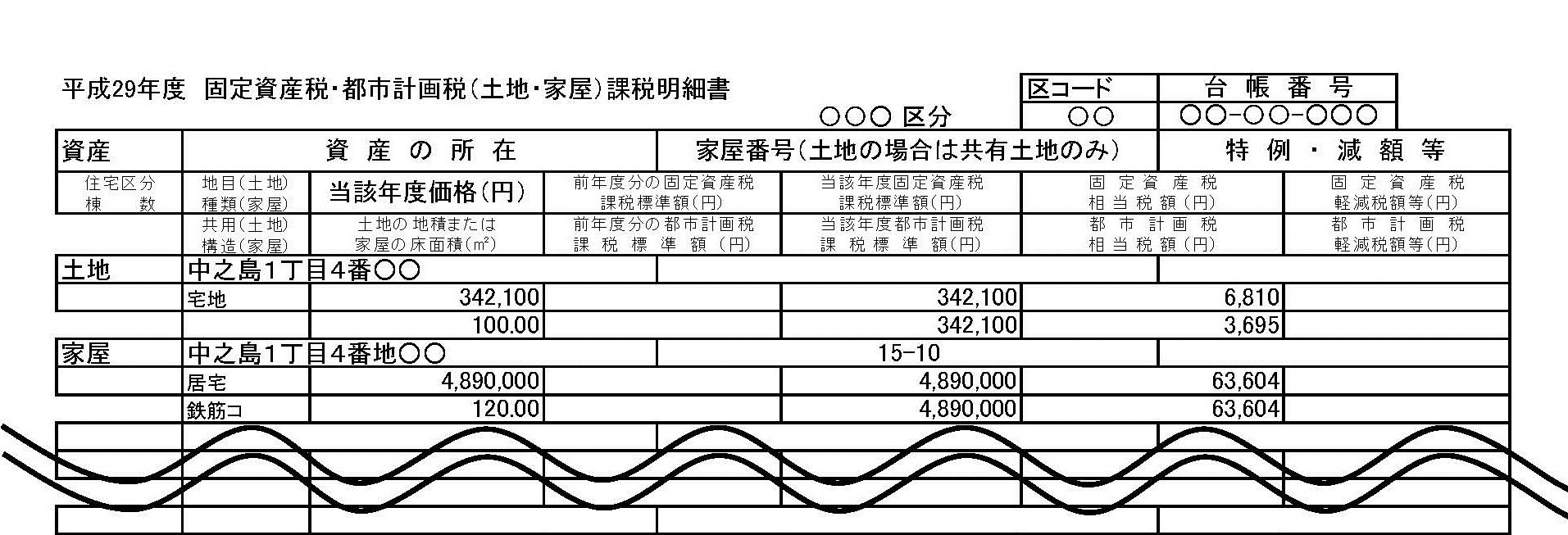

そもそもの前提として、相続登記の対象となる不動産の特定からスタートしましょう。「死人に口なし」である以上、自分たちで相続不動産を探す必要がありますが、ここで大きなヒントになるのが固定資産税の納税通知書のオマケで付いてくる【固定資産税課税明細書】です。

この課税明細書には課税対象者が所有する不動産が掲載されていますので、まずはこの明細書を見て、被相続人がどのような不動産を持っていたか把握しましょう。

名寄帳とは

もし課税明細書がお手元にない場合、各市区町村役場にて、不動産の【名寄帳】を請求しましょう。

名寄帳とは、ある人が所有している不動産のリストの事で、自治体ごとに作成されます。

被相続人の名寄帳を取得することで、課税明細書と同じように、被相続人の所有不動産を網羅的に把握できます。

名寄帳については、下記の記事でも詳しく解説しています。

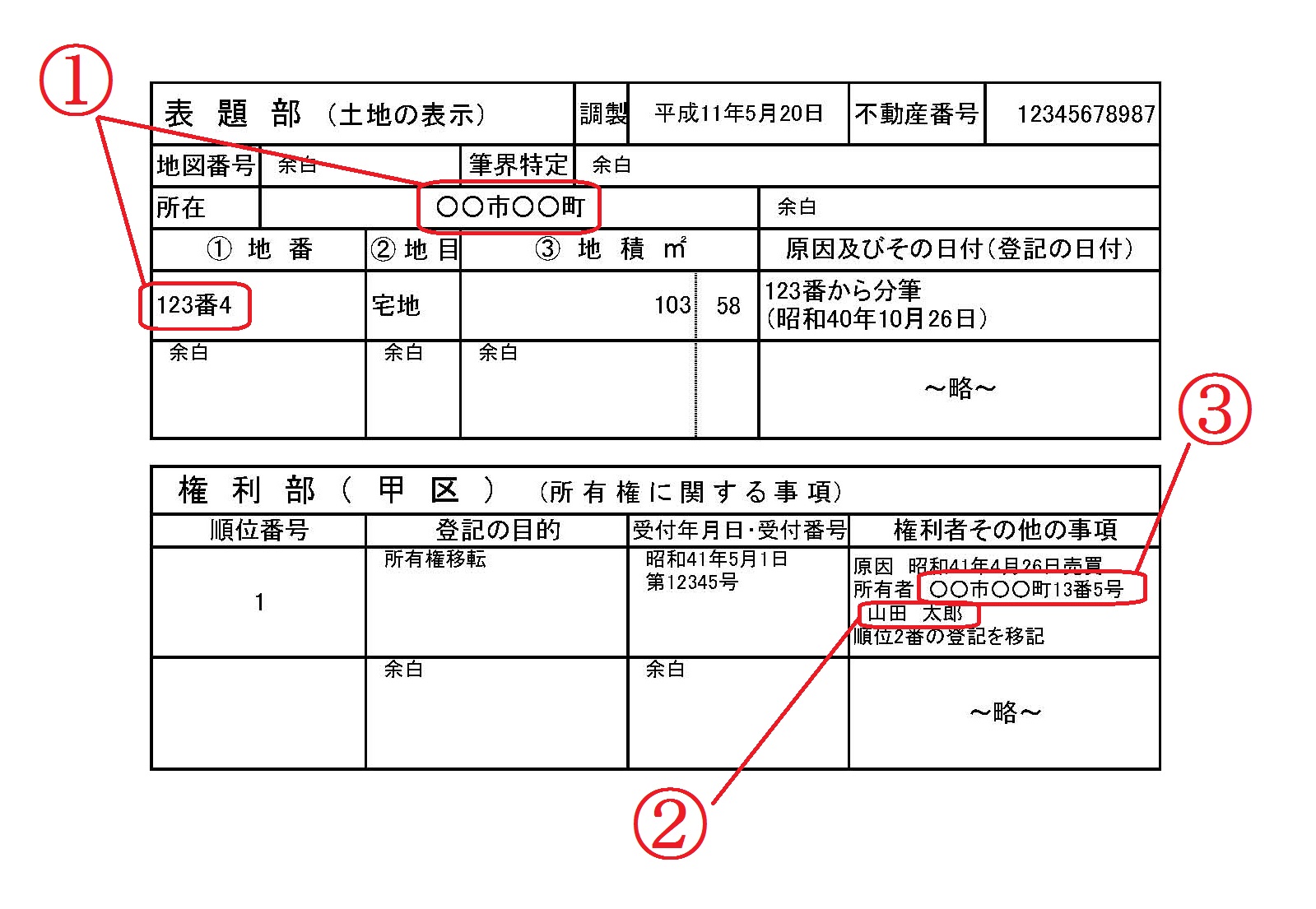

Step2 不動産調査②〜登記簿謄本の取得〜

相続登記の対象となる不動産を把握したら、次はその不動産の登記簿謄本を取得しましょう。

取得場所:法務局(不動産の所在地以外の法務局でも取得可能)

取得方法:窓口発行or郵送請求

発行手数料:1通あたり480円

なおネットバンキングによる納付が可能な方はネット閲覧も可能です。

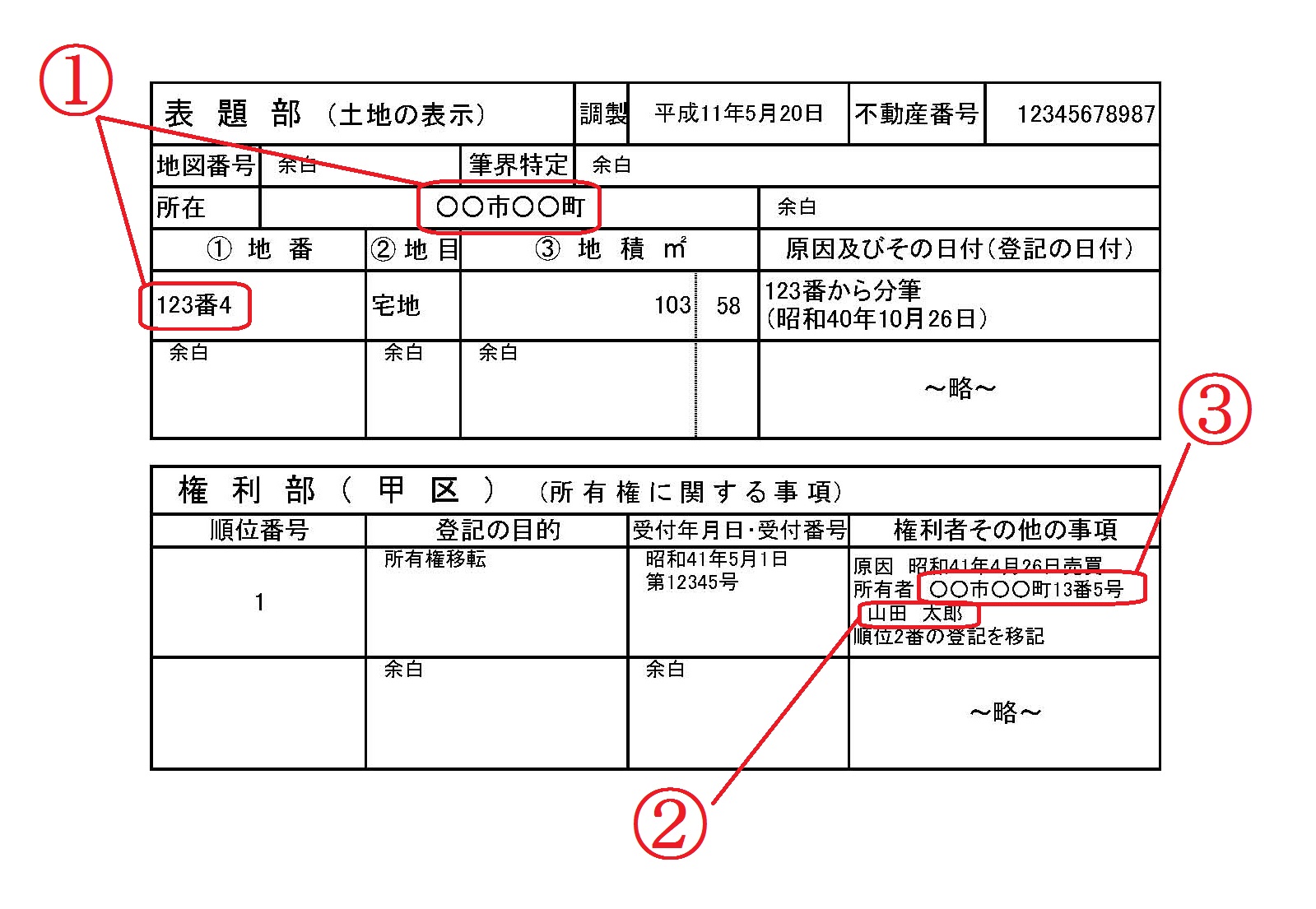

登記簿謄本のチェックポイントは次の通りです。

①地番、家屋番号、地目

→課税明細書に記載されている情報と照らし合わせて、本当にこの登記簿謄本で正しいのか

チェックしましょう

②所有者

→被相続人が登記名義人となっているか確認しましょう。

時々、被相続人の名義ではなく、そのご先祖様の名義のまま残っていることがあります

③住所

→被相続人の住所がどのように登記されているかチェックしましょう。

この論点はStep4で詳しく解説します

Step3 戸籍・戸籍附票収集

それでは続いて戸籍・戸籍附票の収集に手を付けましょう。戸籍を集めるコツは、ズバリ「根気」です。

なお、戸籍附票という書類を初めて聞く方もおられると思います。これは、今までの住所の移動履歴を一覧表にしたリストです。

集める戸籍は、「相続人が誰か」によって変化します。子供や配偶者が相続人となる基本的な相続の場合、次の2種類の戸籍と2種類の戸籍附票を取得します。

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式

- 相続人全員の現在戸籍

- 被相続人の戸籍附票

- 不動産の登記名義人となる予定の相続人の戸籍附票

この中で一番厄介なのが、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式です。

出生から死亡までの戸籍謄本とは?

これは死亡記載のある戸籍のみならず、生まれた当時入っていた戸籍まで、被相続人の名前が載った戸籍全てが必要ということです。

1つの市区町村役場で全てがそろうケースもありますが、途中転籍を挟んでおり出生当時の戸籍までたどり着けなかった場合、他の市区町村役場にて更に遡って戸籍を取得する必要があります。

なお、戸籍にはいくつかの種類があります。

戸籍に記載されていた人が死亡や結婚、本籍地の移転などによって、その戸籍に記載されていた人全員が居なくなったため、閉鎖された戸籍のことをいいます。

戸籍は法律の改正によって様式などが変わることがあります。新しい戸籍に変わるまで使われていた古い戸籍のことを原戸籍(はらこせき)といいます。

なお、原戸籍は全て役所の人の手書き文字で記されています。筆で書かれた手書き文字を判読するのは、なかなか骨が折れる作業です。

こちらの記事で戸籍の取り方・読み方・遡り方を詳細に解説していますので、是非お読みください

Step4 登記記録上の住所と本籍地・死亡時の住所をチェック

登記簿謄本と戸籍・戸籍附票を取得したら、【登記記録上の住所】と【被相続人の本籍地・死亡時の住所】をチェックしましょう。

チェックは次の2段階です。

step1 登記記録上住所と被相続人の本籍地が一致するか

↓一致しないとすれば

step2 登記記録上住所から死亡時住所まで、取得した戸籍付票で移動の経歴を証明できるか

※戸籍付票や住民票は、亡くなってからおよそ5年という短い期間で破棄されてしまいます(市町村ごとに差異あり)。従って、5年以上放置してから相続登記をする場合、必要書類が揃わない事が多いです。この場合、法務局と打合せをしながら法定の必要書類以外の書類を集めなければならず、専門家に相談することをオススメします。

Step5 必要があれば遺産分割協議

複数人が登記名義人となる(いわゆる共有)とややこしいので、誰か1人に権利を集約させたい…という時には遺産分割協議を行いましょう。

法律で一応の目安として、各相続人の相続分が定められています(法定相続分)。しかしこれはあくまでも目安であり、遺産分割協議によって割合を自由に変更できます。

例えば法定相続分によれば 母:子(長男):子(次男)=2:1:1だったものを遺産分割協議により母:子A:子B=0:1:0として、不動産に関する全ての権利を長男に集約することが可能です。

不動産の共有は権利関係が複雑になり、オススメできる要素が何もありません。なので、分割協議を行い極力誰か1人に権利を集約することをオススメします。

遺産分割協議のやり方についての詳しい解説はこちら

Step6 管轄法務局の特定

登記簿謄本は全国どこの不動産であっても、最寄りの法務局で取得可能です。対して登記の申請は、不動産の所在地を管轄する各地の法務局に対して行います。管轄違いの法務局に申請しても即却下なので、不動産所在地を管轄する法務局はどこなのか調べておきましょう。

管轄法務局は、下記の法務局HPにて調べることが可能です。(法務局)

またネットで直接、「OO市 管轄法務局」、「〇〇区 管轄法務局」と検索してもヒットすると思います。なお、不動産が各地に散らばっており、複数の法務局で申請を行う場合でも、必要書類は1通ずつの用意で大丈夫です。

Step7 登録免許税の算定

相続登記に限らず、不動産の名義変更を行うに際しては登録免許税という税金が課税され、これを納付しなければ登記申請が受理されません。

また不親切なことに、登録免許税の計算は自分で行わなければなりません。

計算方法を下記の記事にまとめましたので、課税明細書を見ながら計算しましょう。

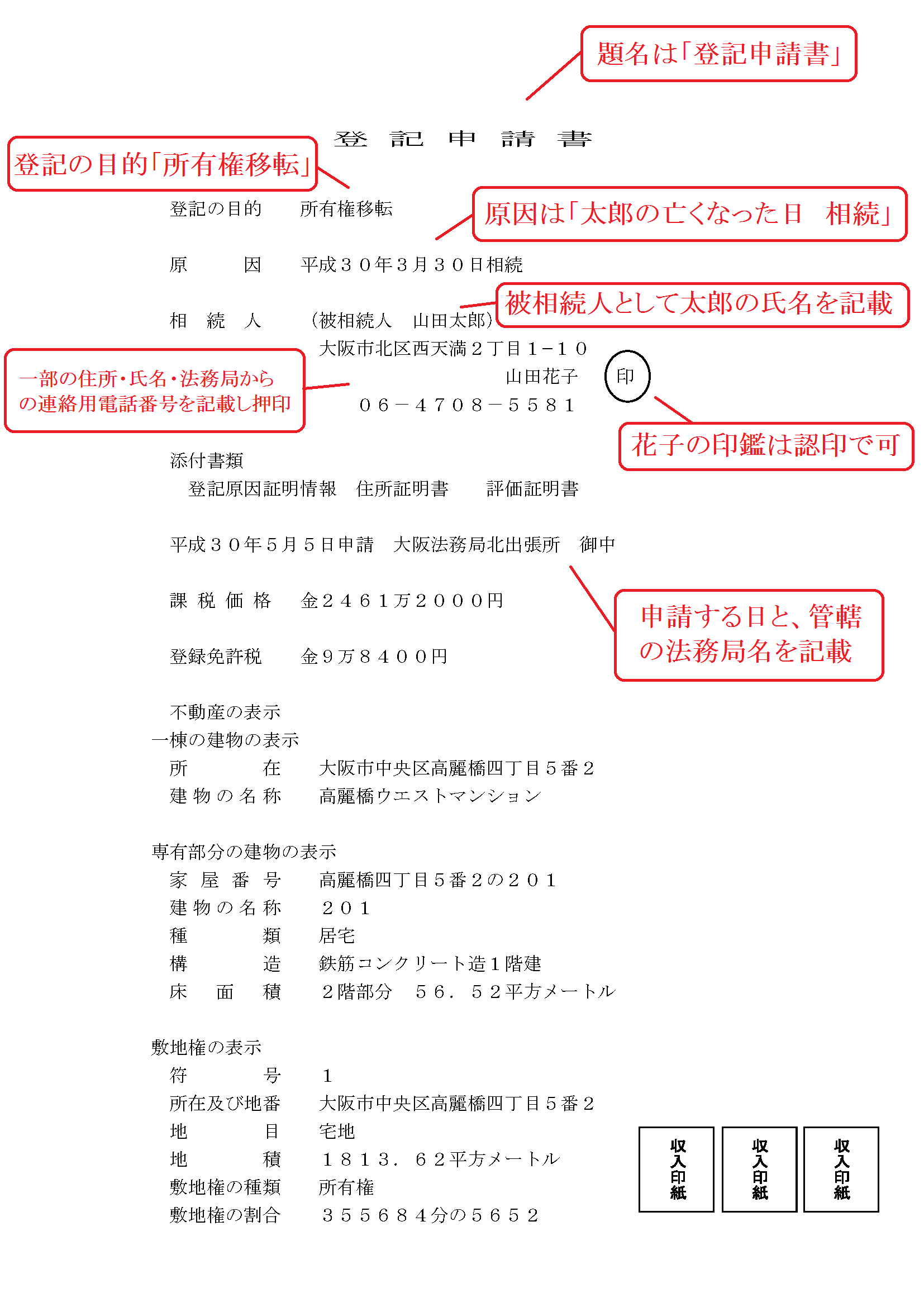

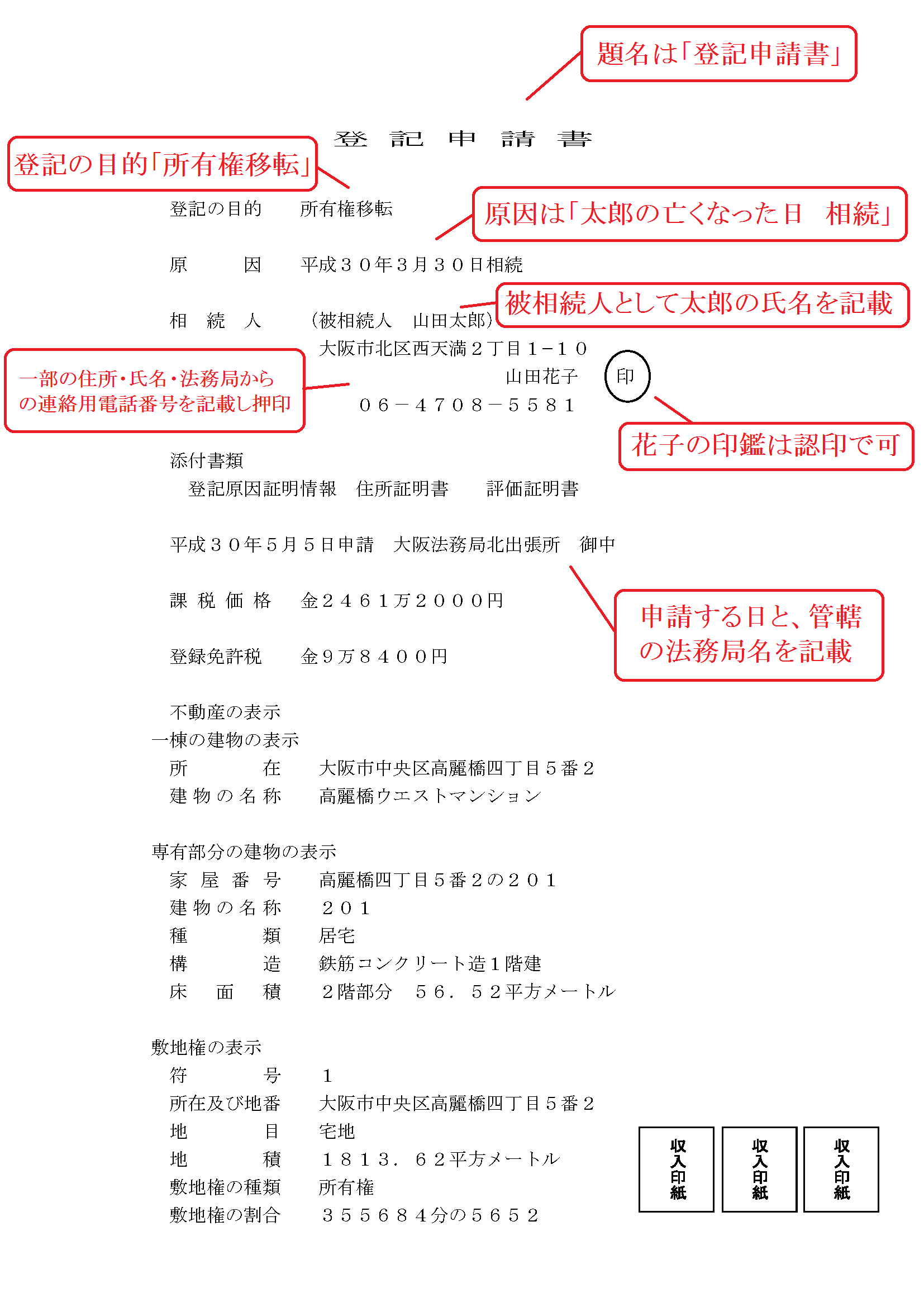

Step8 登記申請書の作成

必要書類を集めて税金の計算も終わったら、登記申請書を作成しましょう。書き方は概ね上記のイラストの通りです。

法務局がHPでひな形を無料公開していますので、自分の相続パターンに合致するひな形を選んで、ぜひ利用しましょう。(法務局)

Step9 完了書類の受取方法選択

詳しくは5-1で解説しますが、相続登記が無事完了すると法務局から書類が発行されると同時に、提出した戸籍類が返却されます。

この時の返却方法は原則窓口へ受取りに行くことになりますが、申請書に「郵送を希望する」と記載しておけば、郵送で返却してもらうことも可能です。

なお、郵送返却を希望する場合、登記申請の際に返信封筒(赤色レターパックが一般的)を提出しておく必要があります。

Step10 収入印紙の購入・貼り付け

登録免許税の納付は、現金をそのまま法務局に持って行くわけではありません。収入印紙を購入し、それを申請書に貼り付けて提出する方法で納付します。

貼り付け箇所は申請書中どこでも大丈夫ですが、消印はしないで下さい。

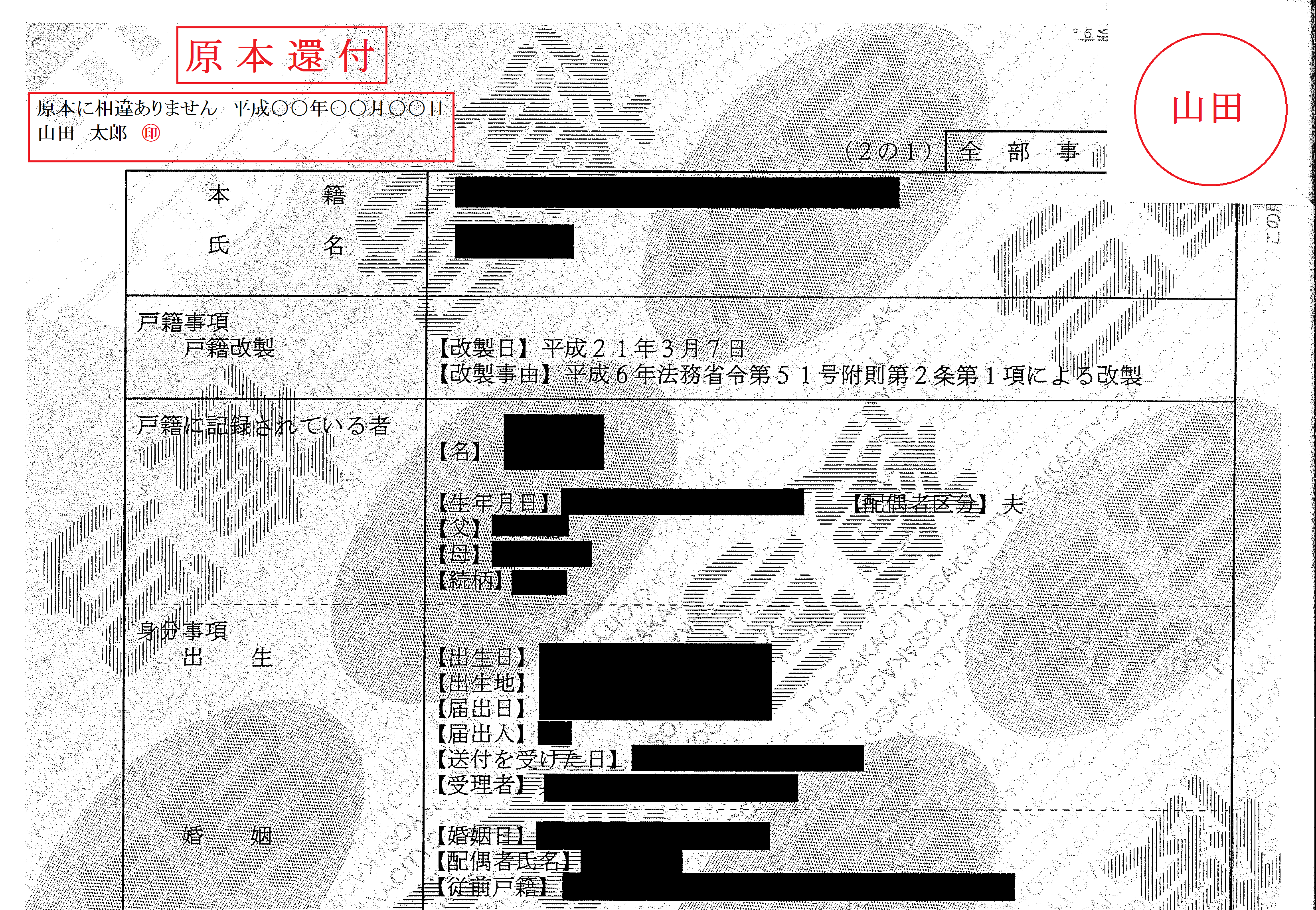

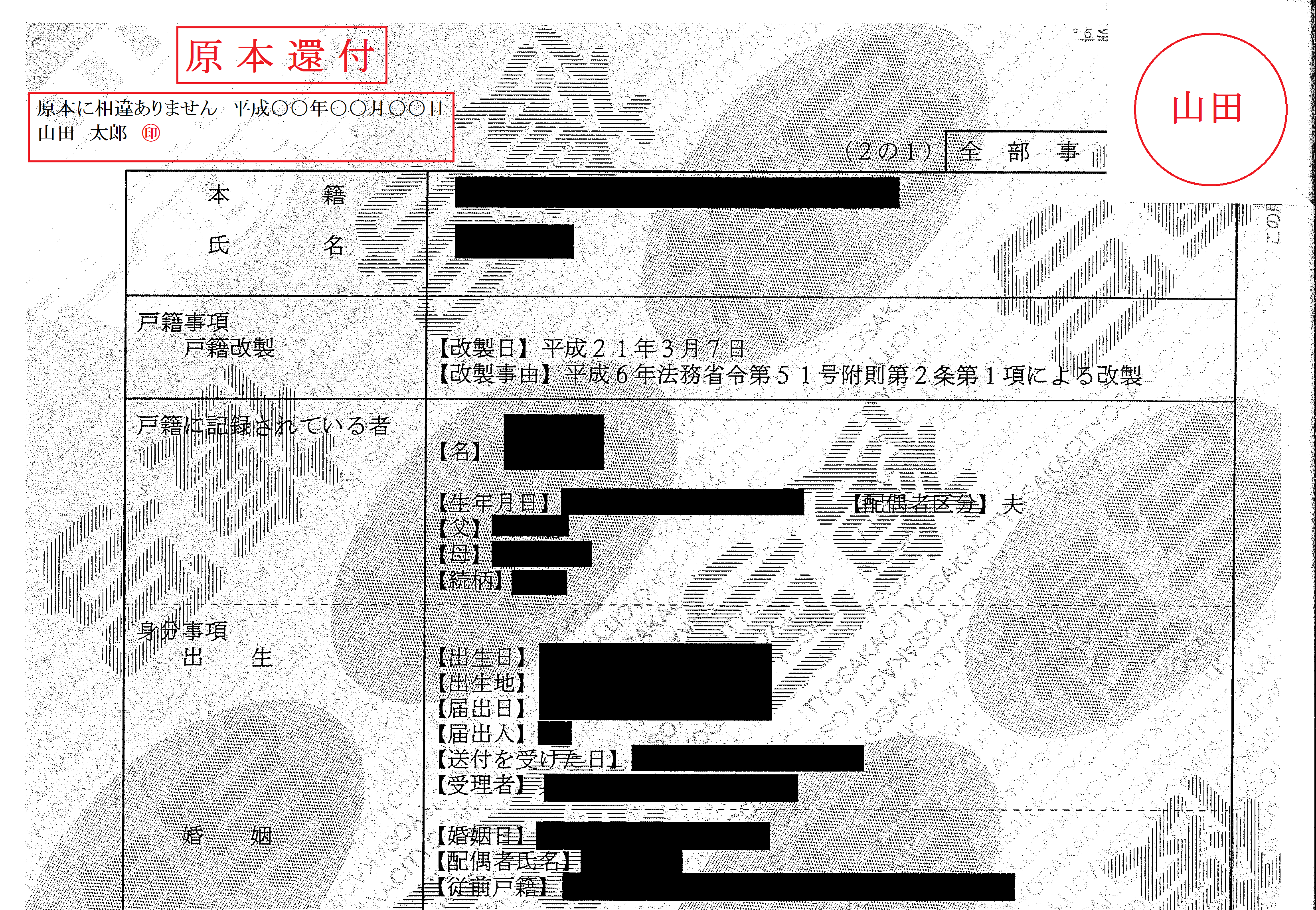

Step11 原本還付の用意

相続登記の必要書類(戸籍類・評価証明等)は原本を返してもらう事が可能です。

ただしそのためには、あらかじめ全部のコピーを用意し、上のイメージ画像の様に、原本還付の準備をする必要があります。

他の法務局における相続登記申請はもちろん、他の相続手続き(預金解約・相続税申告)でも戸籍は必須なので、必ず原本還付することをオススメします。

こちらの記事も是非参考にしてください。

Step12 管轄法務局への申請

申請書・必要書類が揃えば、いよいよ管轄法務局に登記申請を行いましょう。

申請の方法としては、法務局での窓口提出と郵送の2種類がありますが、郵送の方が手間がかからずオススメです。ただし郵送内容が内容だけに、必ず書留か赤色レターパックを使って送りましょう。

窓口提出の場合、法務局の独特の空気感に圧倒されると思いますが、係員を捕まえて出し方を尋ねましょう。(必ずしも「親切に」教えてもらえるとは限りませんが…)

法務局での手続きについての詳しい解説はこちら

一般の方が登記申請を行う場合、ノーミスで完了するのはなかなか難しいのが実情です。

申請書の不備や必要書類が不足している場合もあると思います。

そのような場合、法務局の方から連絡が来て、補正をするよう指示されます。

必要書類の不足ならその不足分を追加で郵送すればOKです。一方、申請書の間違いについては、法務局の窓口まで出向き、申請書の原本に訂正をするよう求められるかと思います。

また、書類の追加や申請書の訂正で対応できない根本的な不備については、補正ではなく申請の取下げを求められることもあります。早い話が出し直しです。

7章 登記の完了後

相続登記の申請を法務局に提出して数週間が経つと、審査を経て登記が完了します。ここからは、完了後にどのような書類が返却され、どのように確認すべきかを解説します。

7-1 返却書類の受取

登記が完了すると、申請時に指定した方法で完了書類が返却されます。

- 窓口受取:法務局に直接出向いて受け取る方法。

- 郵送返送:申請時に同封した返信用封筒(多くは書留郵便)で返送される。

- オンライン申請:電子交付で受け取れる(電子証明書を利用)。

どの方法でも、返却書類を受け取ったら速やかに内容を確認しましょう。

7-2 返却される書類

返却される代表的な書類は次のとおりです。

- 登記完了証:登記が無事完了したことを示す書類

- 登記識別情報:従来の「権利証(登記済証)」に代わるもので、今後の名義変更や売買に必須となる重要書類

- 原本還付書類:提出した遺産分割協議書、遺言書、戸籍謄本など、原本を返してほしいと請求した書類

- 登記事項証明書(必要に応じて取得):登記内容が正しく反映されているかを確認するために必ずチェック

確認すべきポイント

- 相続人の名義や住所が正しく登記されているか

- 家屋番号や地番に誤りがないか

- 登記原因(例:「2024年5月1日 相続」)が正しく記載されているか

誤りを発見した場合は、速やかに法務局に相談しましょう。

なお、相続登記が終わった後の登記事項証明書は、無料では貰えません。手数料を払って取得する必要があります。せっかくなので最新の登記事項証明書を取得し、登記識別情報通知・登記完了証とセットで大切に保管しておきましょう。

終わりに

「相続登記を自分でやった」という体験は、費用節約につながり、登記制度を理解する良い機会にもなります。

しかし、戸籍収集・申請書作成・補正対応など、膨大な労力と正確性が求められるのも事実です。

- シンプルなケースなら自分で挑戦してもよい

- 複雑なケースなら無理せず司法書士法人など専門家に依頼する方が安全

相続登記は、相続財産の権利を守るための重要な手続です。

2024年の義務化以降は「放置できない手続」になりました。

自分で行うか、専門家に依頼するかを見極め、早めに準備することが大切です。

よくあるご質問

不動産登記はどこに頼めばいいですか?

登記の専門家は司法書士なので、専門家に依頼する場合は司法書士に相談するのがおすすめです。

不動産登記に関する手続きで司法書士に対応できない手続きはありません。

▶司法書士ができる不動産登記業務について不動産登記は自分でできますか?

不動産登記、相続登記は手続きが難しいので司法書士に依頼した方がいいと思われる方もおられると思います。

ですが、そんなことはなく、不動産登記や相続登記は自分ですることも可能です。

▶自分で不動産登記、相続登記を行うことを検討しても良いパターンを紹介自分で相続登記する際の流れは?

自分で相続登記するときの流れは、下記の通りです。

Step1 不動産調査①〜相続不動産の把握〜

Step2 不動産調査②〜登記簿謄本の取得〜

Step3 戸籍・戸籍附票収集

Step4 登記記録上の住所と本籍地・死亡時の住所をチェック

Step5 必要があれば遺産分割協議

Step6 管轄法務局の特定

Step7 登録免許税の算定

Step8 登記申請書の作成

Step9 完了書類の受取方法選択

Step10 収入印紙の購入・貼り付け

Step11 原本還付の用意

Step12 管轄法務局への申請

▶相続登記の流れについて詳しくはコチラ