- 家族信託の手続きを自分でやるメリット・デメリット

- 家族信託の手続きを自分でする流れ

- 家族以外で財産管理や相続対策をする方法

「家族信託の手続きを自分でするにはどうしたらいいの?」「専門家に依頼したら高額な費用がかかるし、できれば自分でやりたい」

このように考えている人もいますが、家族信託は非常に難易度の高い手続きです。

特に信託財産に不動産が含まれるときには、登記手続きも必要になるのでさらに難易度は上がります。

家族信託の手続きを自分でしたものの信託内容や信託財産を適切に設定できない恐れもあります。

とはいえ「自分でまずはチャレンジしたい!」という声も一定数あるので、本記事では家族信託の手続きを自分でするときの手順や方法を詳しく解説していきます。

具体的な手順や方法を知って自分でするのは難しいと思えば、司法書士などの専門家に依頼することも検討してください。

本記事をご覧いただき一人でも多く「家族信託を使った正しい生前対策・認知症対策」を行っていただければ幸いです。

家族信託とは、信頼できる家族に財産の管理や運用、処分を任せる制度であり、認知症対策としても有効です。

家族信託が向いているかの判断や契約や手続きを進める際には専門家に相談がおすすめです。

ぜひ読んでほしいオススメ記事

家族信託の相談は司法書士がおすすめな理由とは?報酬相場も紹介

また、私たちグリーンは、2011年当時、家族信託を扱う事務所が極めて少ない中、いち早く同分野の実務に着手し、これまで家族信託に10年以上携わってきた司法書士法人です。

家族信託をはじめ、今までに頂いた相続のご相談件数は累計55,193件にのぼります。(2025年11月現在)

親御様の認知機能低下が急激に進行し、ご自宅などの財産が凍結してしまうことは少なくありません。

ご実家のお持ちの方に向けて、グリーンなら安心してご実家の家族信託をお任せいただける理由について、詳細をまとめたページをご覧ください。

⇒ご実家の家族信託に特化したサービスについて詳細はこちら

目次

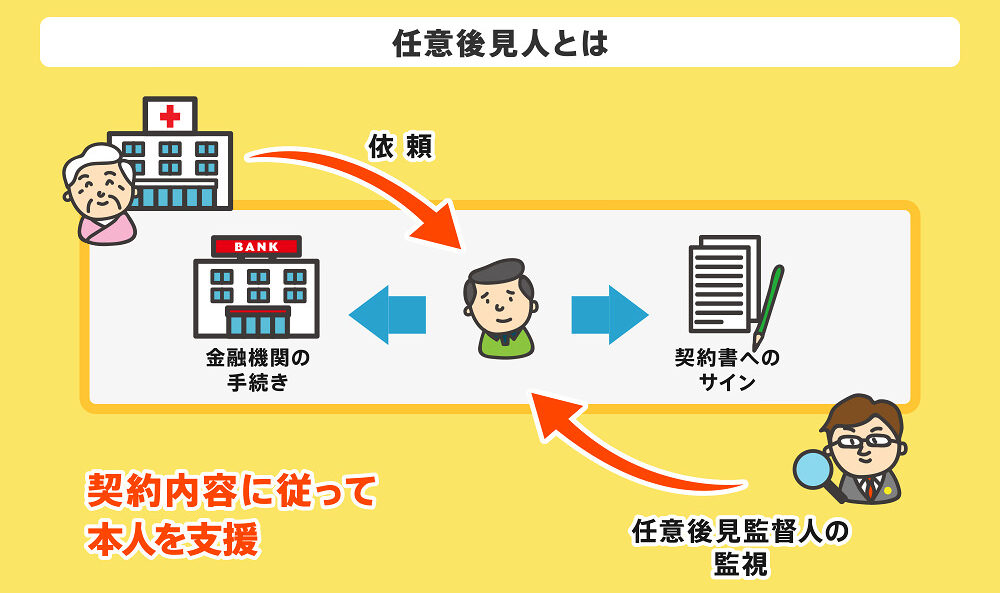

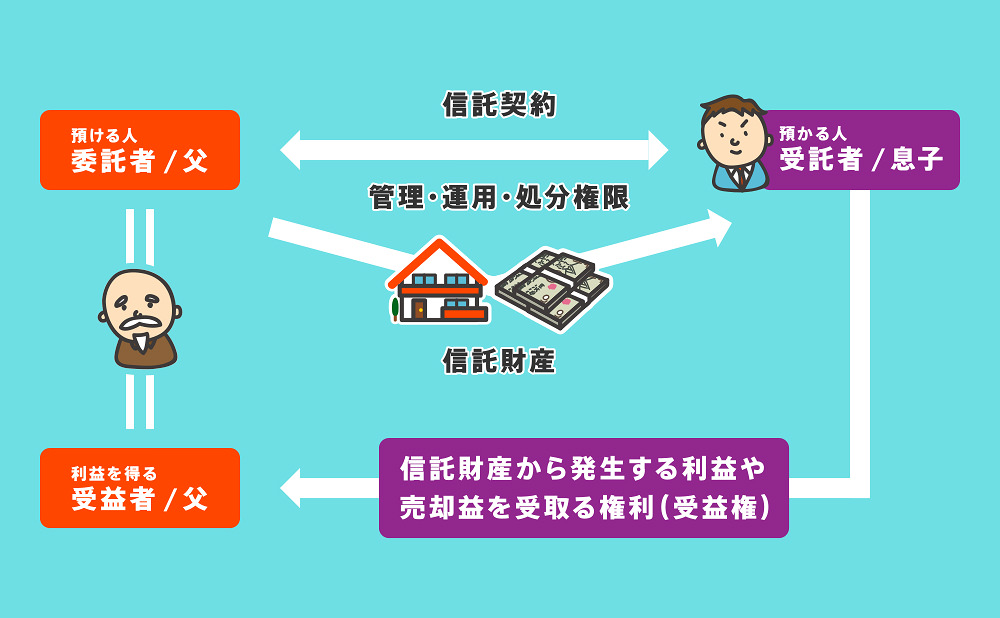

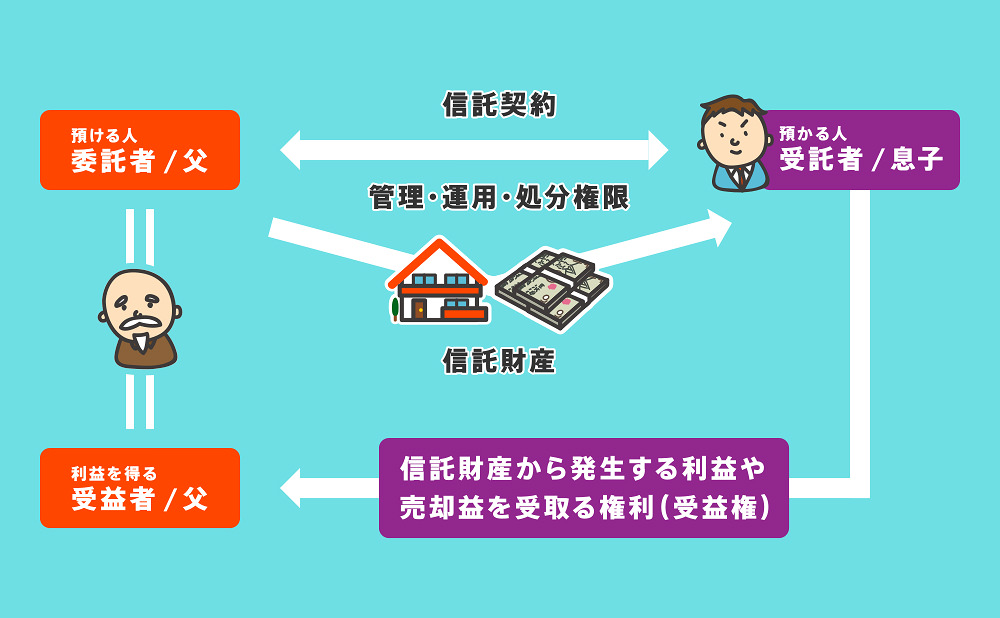

1章 家族信託とは

上図のように、家族信託とは信頼できる家族に自分の財産管理や運用、処分を任せる制度です。

家族信託を行えば、認知症になり判断能力を失った後も柔軟な財産管理を行えます。

2章 家族信託の手続きを自分でするメリット・デメリット

本記事の冒頭でも解説したように、家族信託は難しい手続きなので、自分でやろうとすると大変です。

その一方で、家族信託の手続きを自分でやると、専門家に依頼する費用を節約できます。

家族信託手続きを自分でやるメリットとデメリットを確認していきましょう。

2-1 家族信託の手続きを自分でするメリット

家族信託の手続きを自分でやれば、司法書士などの専門家に支払う費用を節約可能です。

専門家に家族信託の手続きを依頼した場合には、信託財産の1%程度の費用がかかります。

数十万円以上の初期費用がかかるケースも多いですし、信託財産の金額や種類によっては負担が大きくなる可能性もあります。

2-2 家族信託の手続きを自分でするデメリット

家族信託は非常に難しい手続きなので、自分で行うとミスをしてしまう恐れがあります。

信託内容や信託財産の設定を間違えてしまうと、家族信託の目的を達成できなくなる可能性もあるのでご注意ください。

信託契約書の作成や家族信託開始後の信託口口座の作成なども、手続きに不慣れな人が行った場合は時間がかかります。

さらに、不備があった際には家族信託に反対する他の家族に、信託契約の無効を主張される可能性もあるでしょう。

このように、家族信託を自分で行うのにはメリット、デメリットがあります。

次の章では、実際に家族信託の手続きを自分でするときの手順を詳しく紹介していきます。

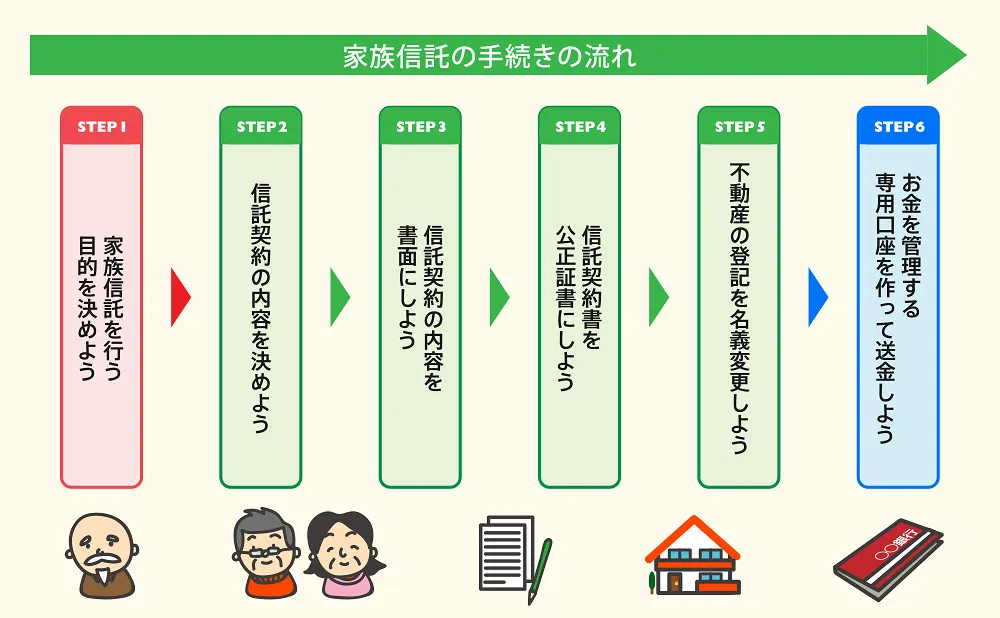

3章 家族信託の手続きを自分でするときの流れ

不動産と現金・預貯金を家族信託する際に自分で手続きを進める際の流れは、下記の通りです。

- 家族信託を行う目的を決めよう

- 信託契約の内容を決めよう

- 信託契約の内容を書面にしよう

- 信託契約書を公正証書にしよう

- 不動産の名義を変更しよう

- お金を管理する専用口座を作って送金しよう

大きな流れを把握していただいたところで、手順別に詳しく見ていきましょう。

STEP① 家族信託を行う目的を決めよう

家族信託の手続きを行う際には、最初に家族信託を行う目的を明確にしましょう。

なぜなら、目的が決まっていないもしくは曖昧なまま手続きを進めていくと契約内容に「不足」や「間違い」が生じる可能性が高くなるからです。

以下の「目的例」を参考に家族信託を行う目的を文章にしましょう。

- 認知症や病気により、自分の意思判断能力が低下する前に子どもに財産の管理運用処分の権限を託しておきたい

- 自分が亡くなった後、認知症の妻に後見人をつけなくて済むよう準備しておきたい

- 収益不動産を平等に相続してほしいが、共有名義はトラブルのもとになるので避けたい

- 現在所有している共有の不動産について、窓口を一本化しておきたい

- 子供がいないので妻亡き後は、自分の血族(甥や姪)に財産を引き継がせたい

- 子がいない息子夫婦にも財産を相続させたいが、息子夫婦が亡くなった後、嫁の親族に財産がいかないようにしたい

- 親なき後、障害のある子の生活を守ってあげたい

STEP② 信託契約の内容を決めよう

家族信託を行う目的が明確になれば、次に信託契約の内容を決めます。

信託契約の内容は「家族信託する目的」を実現するため、必要に応じた内容にしなければなりません。

ここで全てのケースに対応する項目を説明することはできないので、主に決めておくべき項目について解説したいと思います。

| 項目 | 説明 |

| 信託の目的 | 何のために信託によって財産管理をするのかという目的を定めておきます。 |

| 委託者 | 財産を預ける人(=財産の現所有者です) |

| 受託者 | 財産を預かって管理する人です。 |

| 受益者 | 信託財産から経済的な利益を受け取る人(=財産の現所有者となることが多いです) |

| 第二受託者 | 当初の受託者が何らかの事情により、財産管理できなくなった場合に備え、次に信託財産の管理を行う人を定めておきます。 |

| 第二受益者 | 当初の受益者が亡くなっても、信託契約を継続させたいとき次に受益権を持つことになる人を定めておきます。 |

| 信託する財産 | 信託として預ける財産(不動産、現金、未上場株が中心)を定めます。 |

| 委託者の地位権利 | 委託者の地位や権利について定めます。相続トラブル防止や税金の減税適用に関し重要な条項です。 |

| 信託の内容 | 信託財産の管理運用処分の詳しい内容や方針について、詳しく決めておきます。例えば「看護療養費用の支払方法」「不動産の活用に関する具体的な方針」などについて決めておくことができます。 |

| 受託者の権限義務 | 信託の詳しい内容や方針に対応できる権限を受託者が持っていることを明文化しておきます。例えば「金融機関からの借入れについての権限」などです。そのほか「自己の財産と信託財産を分別して管理しなければならない義務」などについても明文化しておくことができます。 |

| 信託の終了 | 信託契約を終了させる事由を決めておくこと。「当初の受益者が死亡するまで」など、信託契約を終了させる事由を決めておくことができます。 |

| 残余財産の帰属先 | 信託終了後に信託財産を取得する人。現時点で決めれない場合は「相続人で協議する」としておくこともできます。 |

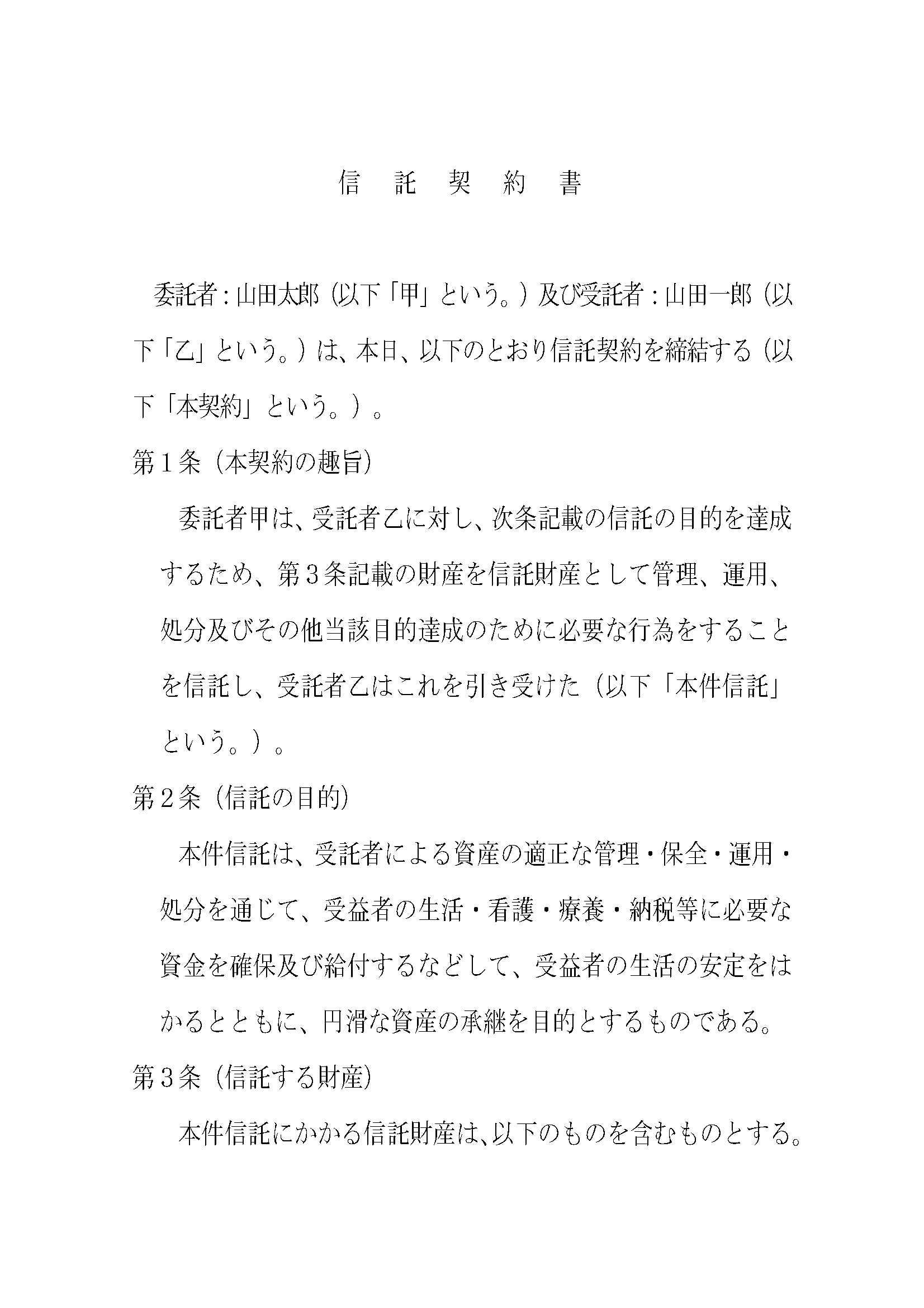

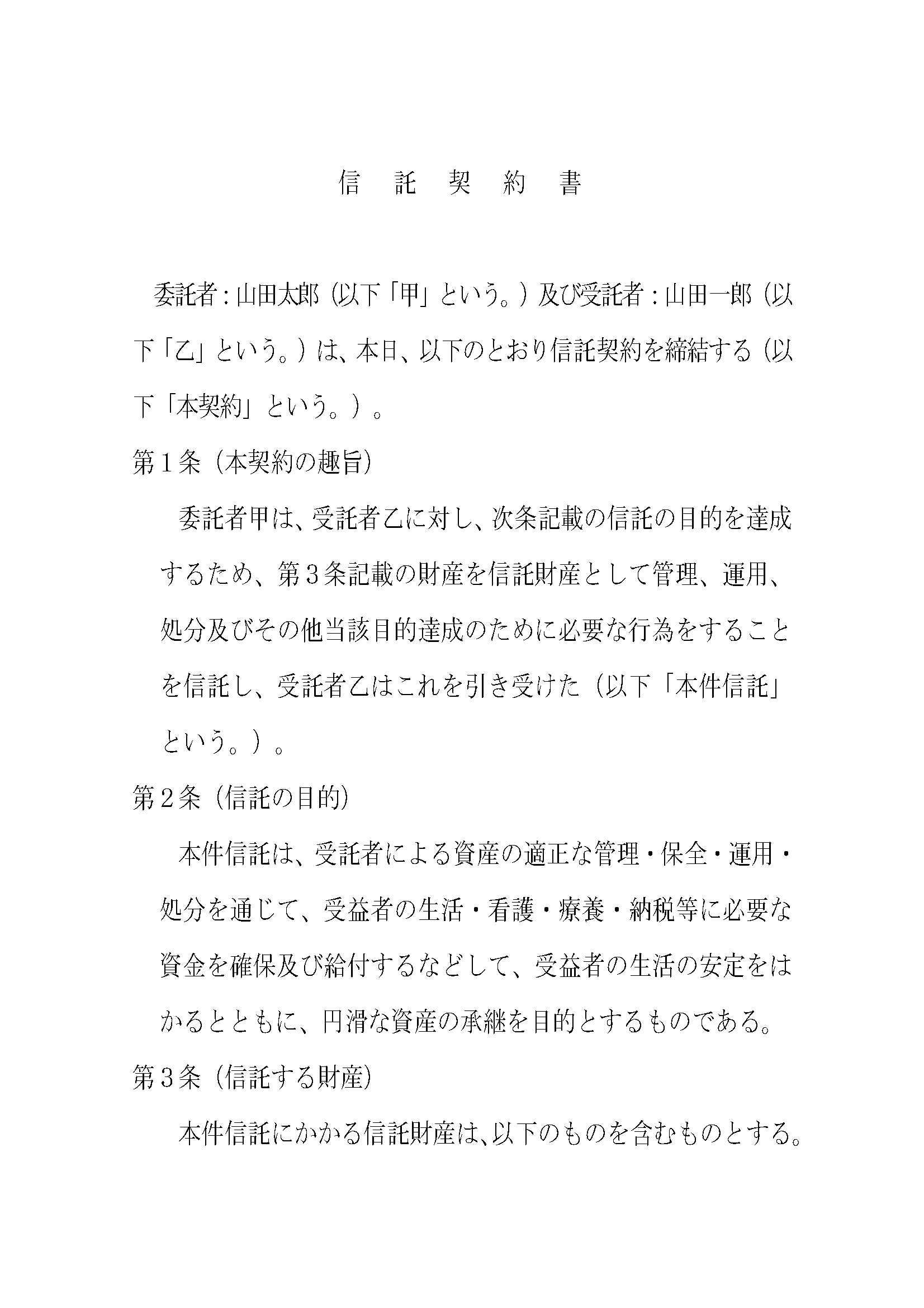

STEP③ 信託契約の内容を書面にしよう

信託契約の内容が決まれば「信託契約書」を作成します。

作成時の一番のポイントはどのような条文構成にするかということです。

なぜなら、必要な条文が入っていなければ、信託した目的を実現できない可能性があるからです。

また、文章は誤解が起こらないよう簡潔明瞭に表現する必要があります。

どうしても文章にするのが難しい部分は、箇条書きで一旦作成し次のSTEPで公証人に相談しましょう。

一般的な契約書ひな型をダウンロードできるようにしていますのでご参考にしてください。

信託契約書の作成に特化した記事はこちらです。

STEP④ 信託契約書を公正証書にしよう

信託契約書は、自分で作成しても法的に有効ですが「公正証書」で作成しておきましょう。

公正証書とは、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書です。

公証人は裁判官や検察官などを長年務めた法律の専門家なので、公証人が作成した公正証書は非常に高い証明力を持っています。

家族信託の契約書を公正証書化すべき理由は、下記の通りです。

- 公証人が文章の確認をするので誤字や表記間違いがない

- 公証人が当事者の意思確認をするので、相続人間などで後日の紛争になりにくい

- 万が一、信託契約書を紛失・滅失しても、役場で再発行してくれる

- 信用力が高いので金融機関での信託口口座の開設がスムーズ

3-4-1 公証人の探し方

公証人が所属する公証人役場は、全国に約300か所あります。

最寄りの公証人役場を探して、公証人に公正証書にしてもらいましょう。

全国の公証人役場はこちら

公証人との打ち合わせは次のような流れになります。

- 最寄りの公証人役場を探して連絡する

- 必要な資料を持参して打ち合わせを行う

- 公正証書案の確認を行う

- 当事者立会のもと公正証書を作成する

公正証書の作成は原則、公証人役場で行います。

ただし、当事者が入院中や体調不良の場合、別途費用を支払えば出張してくれるケースもあるので、相談してみましょう。

3-4-2 公正証書作成にかかる費用

公正証書作成にかかる費用は、法律によって定められており、契約目的となる財産額、契約内容、出張の有無、公正証書の枚数によって料金が決まります。

費用算出は、法律で決まっている料金体系をもとに公証人が計算してくれます。

私が過去に担当した案件の費用を目安としてご参考にしてください。

【ケース1】

公正証書費用39,000円

(信託財産 4,100万円、出張無し)

【ケース2】

公正証書費用87,540円

(信託財産6,400万円、出張(施設や病院)での作成)

3-4-3 公正証書の作成に必要な書類

正確で証拠力の高い書類を作成してもらうため、必要な書類を公証人へ提出する必要があります。

提出書類はケースにより異なりますが、主に次の通りです。

①当事者本人を証明する資料

- 免許証や個人番号カードなど顔写真付きの本人確認書類と認印

もしくは

- 発行から3ヶ月以内の印鑑証明書と実印

②当事者の関係や登場人物を証明する資料

- 委託者、受託者、受益者の関係を証明する戸籍謄本など

- 残余財産受益者の氏名や住所を証明する住民票など

③信託財産を証明する資料

- 信託専用口座、信託口口座の口座番号などがわかる資料

- 不動産の登記事項証明書

- 不動産の課税証明書や評価証明書

必要書類は打ち合わせ段階ではコピーを提出し、作成時に原本を提出するのが一般的です。

公証人の裁量によって必要書類も異なる場合があるので、直接確認したうえで準備しましょう。

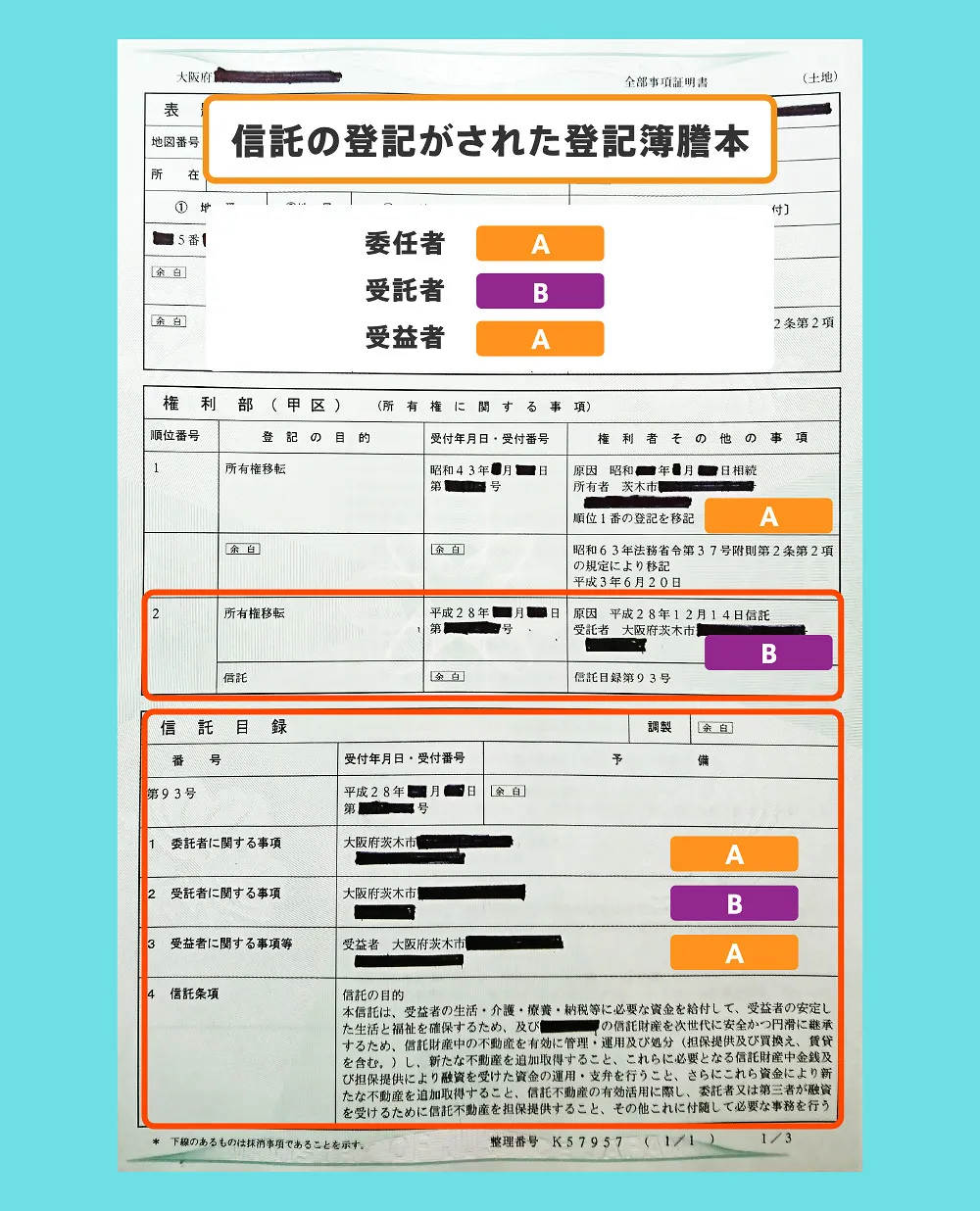

STEP⑤ 不動産の名義を変更しよう

不動産を信託した場合は、所有者名義を委託者から受託者に変更しなければなりません。

契約締結後は速やかに不動産の名義変更手続きを行いましょう。

不動産の名義変更手続きは「登記申請」と一般的に言われており、不動産の所在地を管轄する法務局で行います。

3-5-1 管轄法務局の探し方

登記申請は、不動産の所在地を管轄する法務局で行います。

法務局は法務省管轄の役所で、全国津々浦々にあり、主に不動産や会社法人の登記手続きなどを扱っています。

管轄が違う法務局へ登記申請しても却下されるので、間違えないように注意しましょう。

法務局の管轄は法務省HPで調べられます。

3-5-2 不動産の名義変更にかかる費用

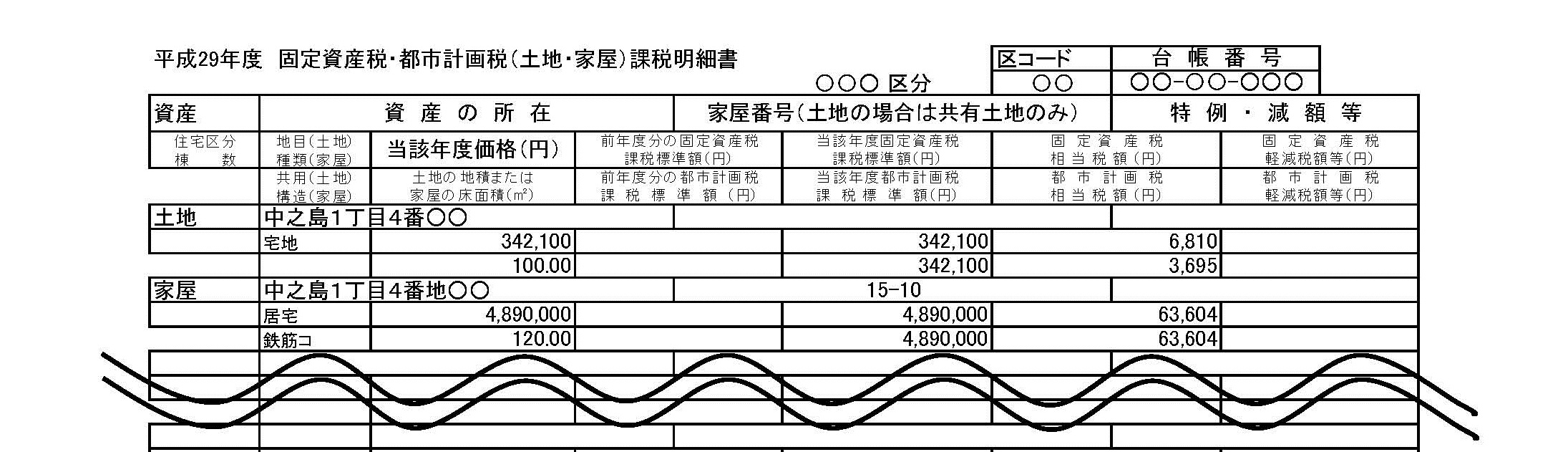

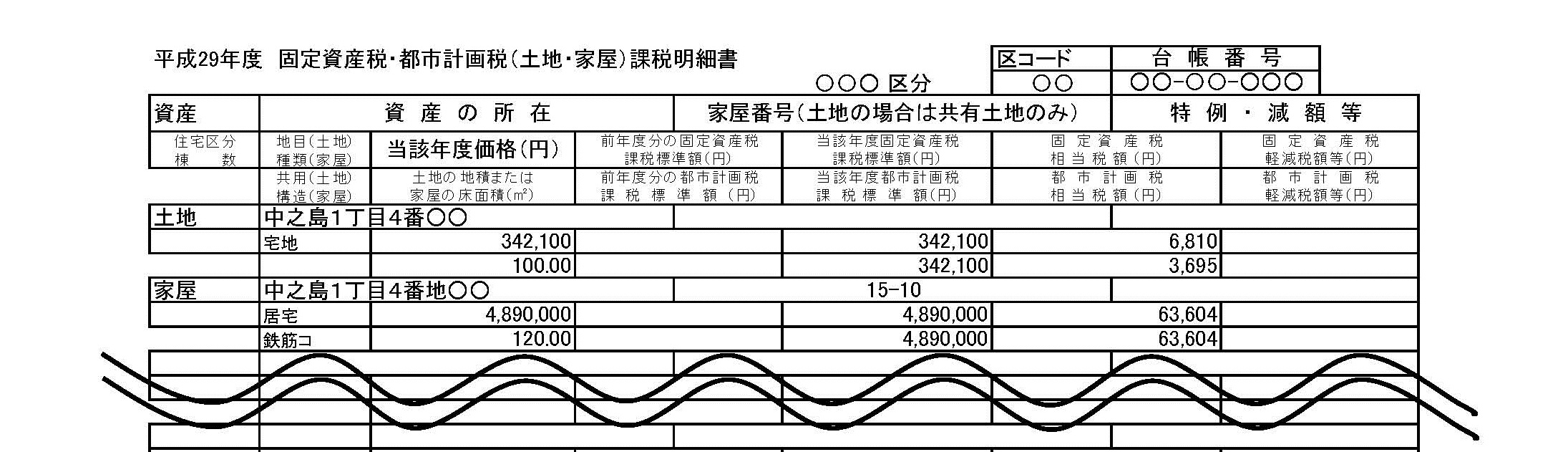

法務局での登記申請するには「登録免許税」という税金を納めなければなりません。

不動産の名義変更の場合、不動産の固定資産税評価額を基準に以下のように算定されます。

【不動産を信託した場合の登録免許税】

土地の場合:固定資産税評価額の0.3%

建物の場合:固定資産税評価額の0.4%

例えば、3,000万円の土地を信託したなら9万円の登録免許税がかかります。

固定資産税評価額は、固定資産税の納付書と一緒に送られてくる課税明細書に記載されています。

課税明細書が手元にない場合は、不動産の所在地にある市区町村役場で「評価証明書」を発行してもらう必要があります。

発行の手数料は1通300円程度です。

3-5-3 不動産の名義変更に必要な書類

法務局へ登記申請するときは、様々な資料を準備する必要があります。

中には、自分で作成しなければならない資料もあるので、間違いがないように注意しましょう。

登記申請手続きに必要な書類は、下記の通りです。

| 必要な書類等 | 説明 | 取得場所 |

| ①登記申請書 | 登記の申請内容をまとめた申請書類 | 自分で作成するか、司法書士へ作成依頼 |

| ②登記原因証明情報 | 登記が発生した法律行為を報告する書類 | 自分で作成するか、司法書士へ作成依頼 |

| ③信託目録 | 信託契約の内容のうち登記しておくべき部分を目録にした書類 | 自分で作成するか、司法書士へ作成依頼 |

| ④委託者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内) | 委託者(現所有者)が所有権の移転について承諾していること証明する書類 | 住所地の市区町村役場 |

| ⑤受託者の住民票 | 受託者(新所有者)の住所を証明する書類 | 住所地の市区町村役場 |

| ⑥固定資産税評証明書(課税明細書) | 登録免許税の計算に必要な不動産の評価額を証明する書類 | 不動産の所在地の市区町村役場又は市県税事務所 |

| ⑦登記済権利証または登記識別情報 | 委託者(現所有者)が不動産を所有している権利者であることを証明する書類(情報) | 不動産の所在地を管轄する法務局※現所有者が不動産を取得したときに発行される書類のため、再発行は不可 |

| ⑧委託者の実印 | 委託者(現所有者)が申請書に押印するため | |

| ⑨受託者の認印 | 受託者(新所有者)が申請書に押印するため |

上記のうち、①登記申請書と②登記原因証明情報、③信託目録については自分で作成するか司法書士へ依頼しなければなりません。

本記事では、①と②について司法書士が一般的に使用しているひな型を紹介します。

③については、信託契約の内容に応じて、オーダーメイドで作成しなければなりません。

登 記 申 請 書

登記の目的 所有権移転及び信託

原 因 令和〇年〇月〇日信託

権 利 者(信託登記申請人)

東京都新宿区新宿2丁目16−8 北斗ビル 3階

山田 太郎

義 務 者 東京都文京区本郷7丁目3−1

佐藤 花子

添付書類

登記識別情報 登記原因証明情報

信託目録 住所証明書 印鑑証明書 評価証明書

送付の方法により登記完了証の交付を希望します。

送付先の住所 東京都新宿区新宿2丁目16−8 北斗ビル 3階(登記権利者 山田 太郎)

送付の方法により登記識別情報通知書の交付を希望します。

送付先の区分 東京都新宿区新宿2丁目16−8 北斗ビル 3階(登記権利者 山田 太郎)

連絡先 06-0000-0000(登記権利者 山田 太郎)

令和〇年〇月〇日申請 東京法務局

課税価格 土 地 金1000万円

建 物 金1000万円

登録免許税 信託分 土 地 金3万円

租税特別措置法第72条第1項による

建 物 金4万円

合 計 金7万円

移転分 登録免許税法第7条第1項第1号

不動産の表示

所 在 東京都新宿区〇〇三丁目

地 番 〇〇〇番〇

地 目 宅地

地 積 〇〇.〇〇平方メートル

不動産価格 金1000万円

一棟の建物の表示

所 在 東京都新宿区〇〇三丁目〇〇〇番〇

家屋番号 〇〇〇番〇

種 類 居宅

構 造 木造瓦葺2階建

床面積 1階 000.0平方メートル

2階 000.00平方メートル

不動産価格 金1000万円

登記申請書をダウンロードしたい方はこちら

登記原因証明情報

1.登記申請情報の要項

(1)登記の目的 所有権移転及び信託

(2)登記の原因 令和〇年〇月〇日信託

(3)当 事 者

権 利 者(受託者)

東京都新宿区新宿2丁目16−8 北斗ビル 3階

山田 太郎

義 務 者(委託者)

東京都文京区本郷7丁目3−1

佐藤 花子

(4)不 動 産 後記のとおり

(5)信託目録に記録すべき情報 後記記載のとおり

2.登記の原因となる事実又は法律行為

(1)山田太郎と佐藤花子は、本件不動産につき、令和〇年〇月〇日、佐藤花子を受益者とする不動産の管理運用及び処分を目的とする信託契約を締結した。

(2)佐藤花子は、上記信託契約をもって、受益者を佐藤花子とする不動産の管理運用及び処分を目的として山田太郎に信託し、佐藤花子はこれを引き受けた。よって、令和〇年〇月〇日信託を原因として、本件不動産の所有権は佐藤花子から山田太郎へ移転した。

令和〇年〇月〇日 東京法務局 御中

上記の登記原因のとおり相違ありません。

(義務者) 東京都文京区本郷7丁目3−1

佐藤 花子

不動産の表示 省略

信託目録に記載すべき情報 省略

登記原因証明情報をダウンロードしたい方はこちら

3-5-4 法務局への登記申請

必要書類が揃えば法務局へ登記申請を行います。

申請方法は「窓口」「郵送」「オンライン」の3つの方法がありますが、自分で行う場合は「窓口」か「郵送」がおすすめです。

「オンライン」の方法では、電子署名など登記申請するための手続きが必要になるので、自分でやる場合には煩雑になります。

登記手続きに間違いがあれば・・・

はじめての登記申請をノーミスで完了するのは難しいのが実情です。

申請書や付属書類に誤記があることもあります。

簡単な誤字脱字であれば、法務局から連絡があり、「補正=手直し」するよう指示されます。

また、手直しレベルでは対応できない根本的な不備があれば、一旦取下げることを求められるケースもあるのでご注意ください。

無事に法務局の処理が終われば、新しい権利証(登記識別情報)や登記完了証が発行されますので、受け取って大事に保管しておきましょう。

また、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、内容に間違いがないか確認しておきましょう。

STEP⑥ お金を管理する専用口座を作って送金しよう

現金(お金)を信託する契約であれば、契約締結後すみやかに「信託専用の口座」にお金を移さなければなりません。

受託者は「自分の財産」と「信託された財産」を分別して管理しなければならないので、信託財産の専用口座でお金を管理します。

預金口座そのものを信託することはできないので、信託専用の口座への送金が必要です。

2-6-1 信託専用口座の開設と送金

信託専用口座は、本来「委託者山田太郎 信託受託者佐藤花子 信託口」と、信託財産の管理口座であることを明確にしておかなければなりません。

しかし、信託専用口座を作ってくれる金融機関は少なく、作ってくれる場合でも3,000万円以上の預金が必要であるなど条件が厳しいです。

また、口座を作成できたとしても口座開設費用や年間利用料金が必要になる場合もあります。

さらに、契約締結前に金融機関へ契約内容を事前チェックしてもらわなければなりません。

口座開設に必要な資料も各金融機関ごとに異なるので、あわせて確認しておきましょう。

信託口口座を開設できないときは、事前に受託者名義の普通預金口座を開設して、信託契約書に「〇〇銀行 口座番号〇〇〇〇 名義人〇〇〇〇を信託専用口座とします」と明記しておきましょう。

外見上は受託者名義の普通預金口座ですが、信託契約書で定めておくことで信託財産であることの説明がつきます。

口座が準備できれば、すみやかに委託者の名前で送金(振込み)しましょう。

送金を放置している間に認知症が進んでしまうと、信託契約をした意味がなくなってしまうので、私が担当する案件では契約日から10日以内にはお振込み手続きを行うようアドバイスしています。

このように、家族信託は自分で手続きすることも不可能ではありません。

しかし、認知症対策や相続対策として家族信託が本当に有効なのか、他にベストな選択肢はないのか検討するには相続や家族信託に関する知識が必要です。

次の章では、家族信託以外の財産管理方法を紹介していきます。

4章 家族信託の手続きを自分でするときの費用相場

自分で家族信託の手続きを行う場合、専門家に支払う報酬は不要なため、必要な費用は実費に限られます。

手続きに必要な住民票や戸籍謄本、印鑑証明書などの発行手数料は全体として数百円程度ですが、公正証書の作成や不動産の登記にかかる登録免許税は信託する財産の額に比例して増加します。

自分で家族信託の手続きを行う場合、費用は20万円ほどかかるケースが多いです。

5章 家族信託の事例紹介

①親の認知症対策としての家族信託活用事例

夫を亡くされたご相談者が、介護施設への入所を検討されているので自宅の売却をご希望されているケースです。

認知症になる前だったので、家族信託でお対策をご提案いたしました。、詳しくは、下記リンクの事例紹介ページをご参照ください。

②特定時期に孫へ贈与するための家族信託活用事例

ご相談者の唯一の息子さんは離婚経験があり、その前妻との間に子供がいるが、その子に遺産が渡るのを避けたいケースです。

また可能ならば、現在の妻との間に生まれた孫に直接お金を贈りたいというご希望がございました。詳しくは、下記リンクの事例紹介ページをご参照ください。

6章 家族信託以外の財産管理方法・相続対策

家族信託はあくまで「相続対策」や「認知症対策」のひとつの選択肢であり、家族信託を行えば認知症対策や相続対策は万全であるという考えは間違いです

状況によっては、家族信託と他の対策方法を組み合わせなければ、目的を実現できないケースもあります。

家族信託と他の相続対策を組み合わせる例を3つ紹介していきます。

- 家族信託とは別に遺言書を作成した方が良いケース

- 家族信託のかわりに任意後見契約や死後事務委任契約をした方が良いケース

- 家族信託だけでなく生命保険も活用した方が良いケース

それぞれ詳しく解説していきます。

なお、これらの相続対策や認知症対策のうちどの手段が有効であるか判断するのは、非常に難しいです。

相続や家族信託に精通した司法書士などの専門家に相談し、自分に合った方法を選択してもらうことをおすすめします。

6-1 家族信託とは別に遺言書を作成した方が良いケース

信託しない不動産や将来入ってくる年金などの承継先を決めておきたい場合は、別途「遺言書」を作成しておかなければなりません。

信託外の遺産は相続人全員で遺産分割協議を行うことになるので、遺産トラブルになる可能性が少しでもあれば遺言書で承継先を決めておくのがよいでしょう。

6-2 家族信託のかわりに任意後見契約や死後事務委任契約を検討した方が良いケース

甥姪や知人が受託者となりサポートする場合は「任意後見契約」や「死後事務委任契約」について検討しておかなければなりません。

なぜなら、甥姪や知人は原則として法律上の相続権がないので、年金事務所や役所の手続き、葬儀納骨、遺品整理など法的な権限を持って対応できないからです。

6-3 家族信託だけでなく生命保険の活用を検討した方が良いケース

相続税対策や遺留分対策を合わせて行うには、生命保険の活用が効果的です。

家族信託は直接的な相続税対策には向いていないので、生前贈与などを活用したい場合は生命保険の活用を検討しましょう。

また、遺留分請求に備え、原資確保のため生命保険を活用する方法も効果的です。

まとめ

家族信託の手続きや信託契約書の作成は、自分で行うことも可能です。

しかし、家族信託は相続や民法の知識が必要であり、ミスなく自分で手続きを終えるのは非常に難しいといえるでしょう。

また、認知症対策や相続対策は家族信託以外にも方法があるので、他の方法と比較して自分の希望や資産状況に合った選択をするためには、相続に関する専門的な知識が必要です。

自分たちに合う方法で財産管理をするためにも、司法書士や弁護士などの専門家に家族信託を相談するのが良いでしょう。

グリーン司法書士法人では、家族信託に関する相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も受け付けていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

家族信託の必要書類とは?

家族信託の契約書を作成する際に必要な書類は、主に下記の通りです。

・当事者本人を証明する資料

・当事者の関係や登場人物を証明する資料

・信託財産を証明する資料

▶家族信託に必要な書類は詳しくはコチラ

家族信託について誰に相談したらいいの?

家族信託の手続きは司法書士や弁護士などの専門家へ相談しましょう。

しかし、誰でもいいのではなく、家族信託の実務経験が専門家を選ぶことが非常に大切です!

家族信託をすることで、行いたかったことが行えるように信託契約の内容を決めることが重要で、その際に法律や相続に関する専門的な知識が必要となるからです。

実務経験が豊富かどうかを判断するには、実務経験50件以上くらいを目安にしてみてください。

詳しくは下記リンク先をご参考にしてください。

▶家族信託の手続きを世界一わかりやすく解説!費用や専門家の選び方

家族信託の手続きの流れとは?

家族信託は下記のように進めることが一般的です。

①家族信託を行う目的を決めよう

②信託契約の内容を決めよう

③信託契約の内容を書面にしよう

④信託契約書を公正証書にしよう

⑤不動産の名義を変更しよう

⑥お金を管理する専用口座を作って送金しよう

家族信託の契約書は自分で作成できる?

家族信託の契約書は自分でも作成できます。

ただし、信託内容や信託財産の設定を間違えてしまうと、家族信託の目的を達成できなくなる可能性もあるのでおすすめできません。

家族信託のデメリットとは?

家族信託のデメリットは、下記の通りです。

・当事者を長期間拘束する

・信託不動産から出た損失を他の所得と合算できない

・家族信託を行う事自体は節税にはならない

・遺言に比べて手間がかかる

・身上監護権がない

・受託者に司法書士・弁護士等がなる事はできない

・対応できる専門家が少ない

▶家族信託のデメリットについて詳しくはコチラ

【家族信託】親の認知症対策としての家族信託活用事例

【家族信託】親の認知症対策としての家族信託活用事例 【家族信託】特定時期に孫へ贈与するための家族信託活用事例

【家族信託】特定時期に孫へ贈与するための家族信託活用事例