「遺産分割ついて不満がある」

「遺留分を受け取りたいので計算方法を知りたい」

遺産分割について不満があるときに、このように考える人も多いはずです。

遺留分とは、遺産を最低限度受けとれる権利であり、故人の配偶者や子供、両親などに用意されています。

遺産分割協議や遺言書の内容が遺留分を侵害していた場合、遺産を多く受け取った人物に対して遺留分侵害額請求を行えます。

遺留分を受け取れる人物やそれぞれの遺留分の割合は、法律によって決められています。

遺産分割に不満があるときや特定の人物に相続が偏っている場合には、自分の遺留分を計算してみましょう。

計算の結果、遺留分が侵害されていた場合には遺留分侵害額請求権を行使して、財産を多く受け取った人物に遺留分侵害額相当の金銭を請求できます。

本記事では、法定相続人別の遺留分の割合や計算方法をわかりやすく解説していきます。

遺留分に関して詳しく知りたい人は、以下の記事でも詳しく解説しています。

目次

1章 遺留分の割合

遺留分の割合は、法律によって下記のように決められています。

相続人 | 全体の遺留分 | 個人の割合 |

|---|---|---|

| 配偶者 | 1/2 | 配偶者が総取り |

| 配偶者と子ども | 1/2 | 配偶者 1/2 |

| 子ども 1/2 (複数人いるときは等分) | ||

| 配偶者と父母 | 1/2 | 配偶者 2/3 |

| 父母 1/3 (父母両方がいる場合は等分) | ||

| 配偶者と兄弟 | 1/2 | 配偶者が総取り |

| 兄弟に遺留分はない | ||

| 子ども | 1/2 | 等分 |

| 父母 | 1/3 | 等分 |

| 兄弟姉妹 | なし | なし |

兄弟姉妹が相続人になる場合、遺留分はありません。

遺留分が誰にあるのかを間違えると計算結果も間違ってしまうことがあるので注意しましょう。

また、両親だけが相続人のときは全体の遺留分が1/3になる点にも注意が必要です。

2章 遺留分の計算

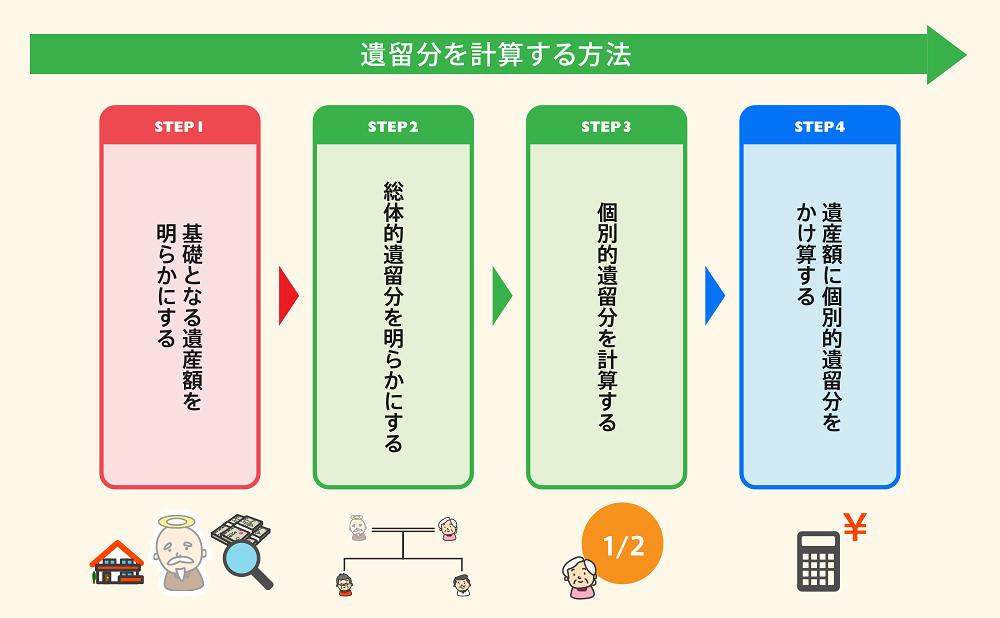

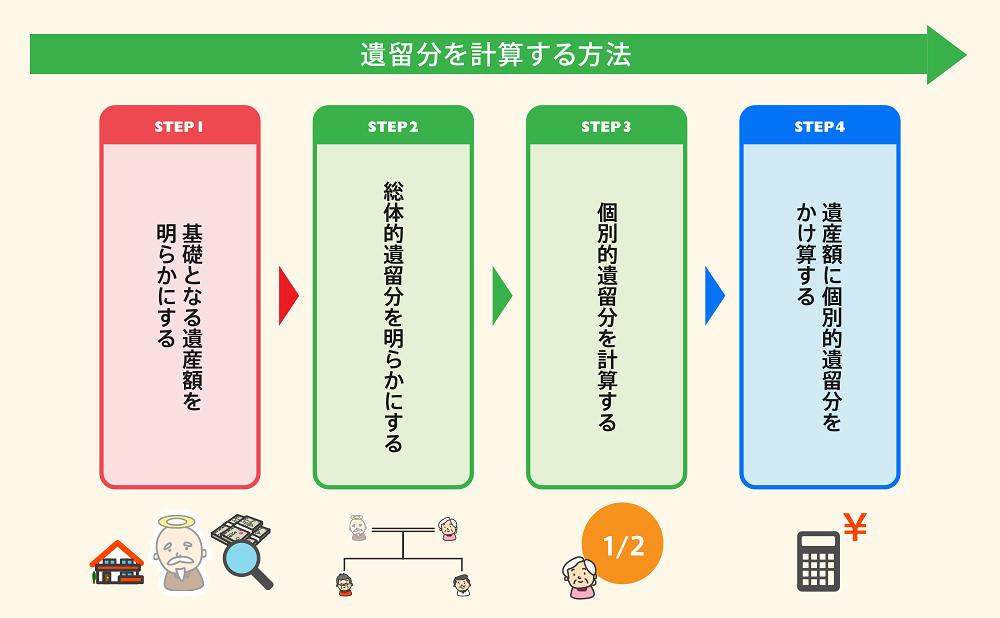

続いて、遺留分の計算方法を流れに沿って詳しく確認していきましょう。

計算の流れは、下記の通りです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

STEP① 基礎となる遺産額を明らかにする

まずは、遺留分を計算するには遺産額をはっきりさせなければなりません。

遺留分の対象になる財産は、亡くなった人の財産から借金などの債務を引いたものです。

それに1年以内の第三者への贈与と10年以内の特別受益を加えます。

なお、死亡保険金や死亡退職金は特別な事情がないかぎり計算には含めません。

上記をまとめると、遺留分の元となる財産は、下記の計算式で表せます。

遺留分の対象になる財産=(被相続人の財産-債務)+1年以内の第三者への贈与+10年以内の特別受益

特別受益とは、婚姻・養子縁組のため、もしくは生計の資本として相続人が受けた贈与です。

しかし両親から生活の援助を受けたり、結婚のお祝いをもらうことは珍しいことではありませんし、親子には扶養の義務があります。

よって贈与の全てが特別受益にあたるのではなく、特別受益かどうかはその贈与が相続分の前渡しといえるかで判断されます。

STEP② 総体的遺留分を明らかにする

総体的遺留分は、基本的に2分の1であり、遺留分権利者が父母だけの場合は1/3になります。

この「父母だけ」という点には注意が必要で、配偶者と父母、子どもと父母の場合は1/2です。

総体的遺留分を計算したら、次は各相続人ごとの遺留分を計算していきます。

STEP③ 個別的遺留分を計算する

個別的遺留分は、総体的遺留分に法定相続分をかけて計算します。

法定相続分と遺産総額に対する各相続人の遺留分の割合は、以下の表の通りです。

法定相続人 | 法定相続分 | 遺産総額に対する遺留分の割合 |

|---|---|---|

| 配偶者と子ども | 配偶者 1/2 | 1/4 |

| 子ども 1/2 (子どもが複数人いるときは等分) | 1/4 (子どもが複数人いるときは当分) | |

| 配偶者と父母 | 配偶者 2/3 | 1/3 |

| 父母 1/3 (父母両方がいる場合は等分) | 1/6 (父母両方がいる場合は等分) | |

| 子どもだけor父母だけ | 等分 | 1/4 (子どもだけの場合) 1/6 (親だけの場合) |

STEP④ 遺産額に個別的遺留分をかけ算する

自分がもらえる遺留分の割合がわかったら、STEP①で計算した遺産総額に割合を掛けて遺留分を計算しましょう。

なお、遺留分として実際に請求できるのは、自分の遺留分と相続で受け取った金額の差額です。

例えば、自分の遺留分が2,000万円であり、相続によって受け取った金額が500万円である場合には2,000万円-500万円=1,500万円分の請求が可能です。

さらに、自分に特別受益があればその分の金額を引きます。

財産の計算時と異なり、10年の期間制限はありません。

借金を相続していればその分は遺留分の計算に加えることができますが、遺留分を請求する相手が故人の借金を返していたらその分は請求できません。

以上をまとめると、遺留分として請求できる金額は、以下の計算式で表せます。

遺留分侵害額請求の額=(遺留分-相続した財産)-特別受益+相続した借金-請求する相手が返した借金

ここまでは、遺留分の計算方法を紹介してきました。

次の章では、遺留分を計算した具体例を見ていきましょう。

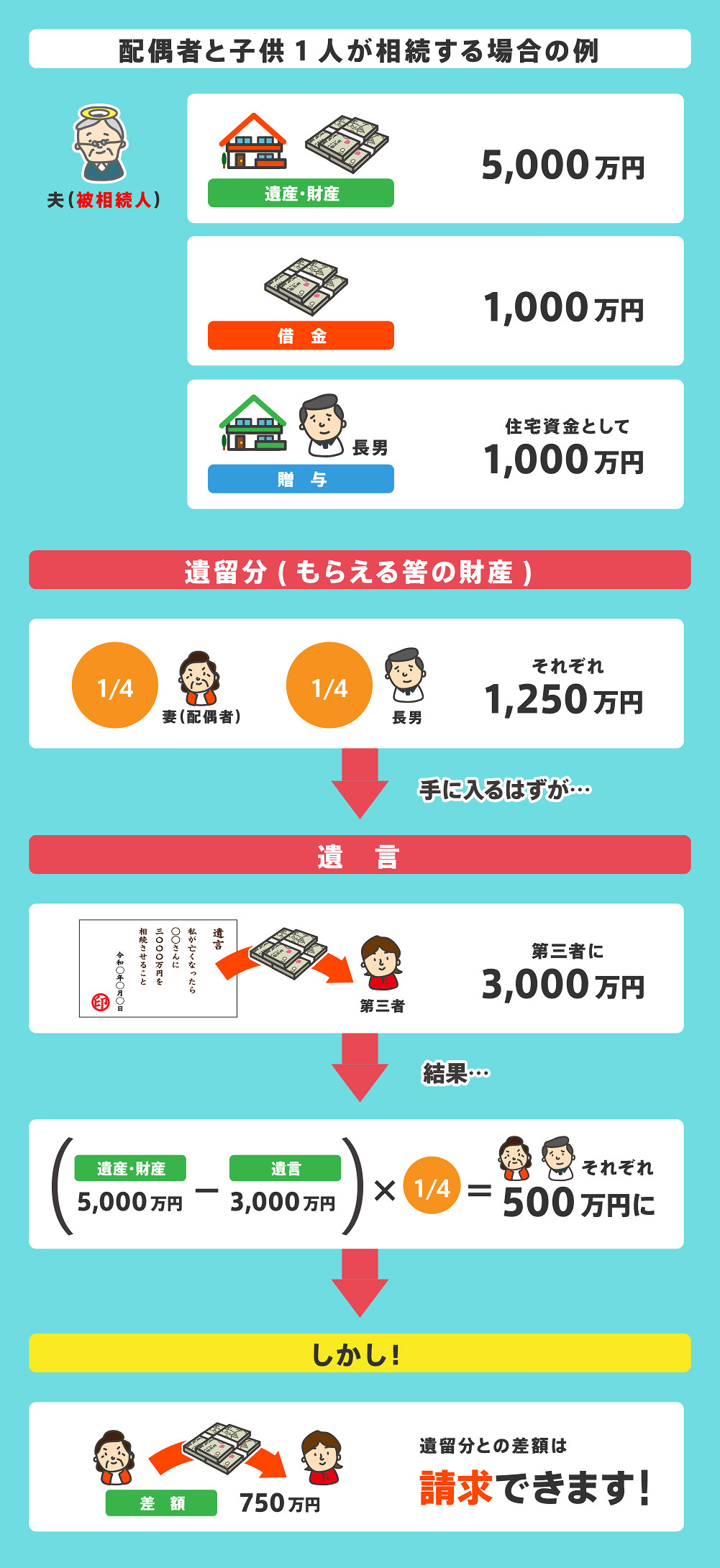

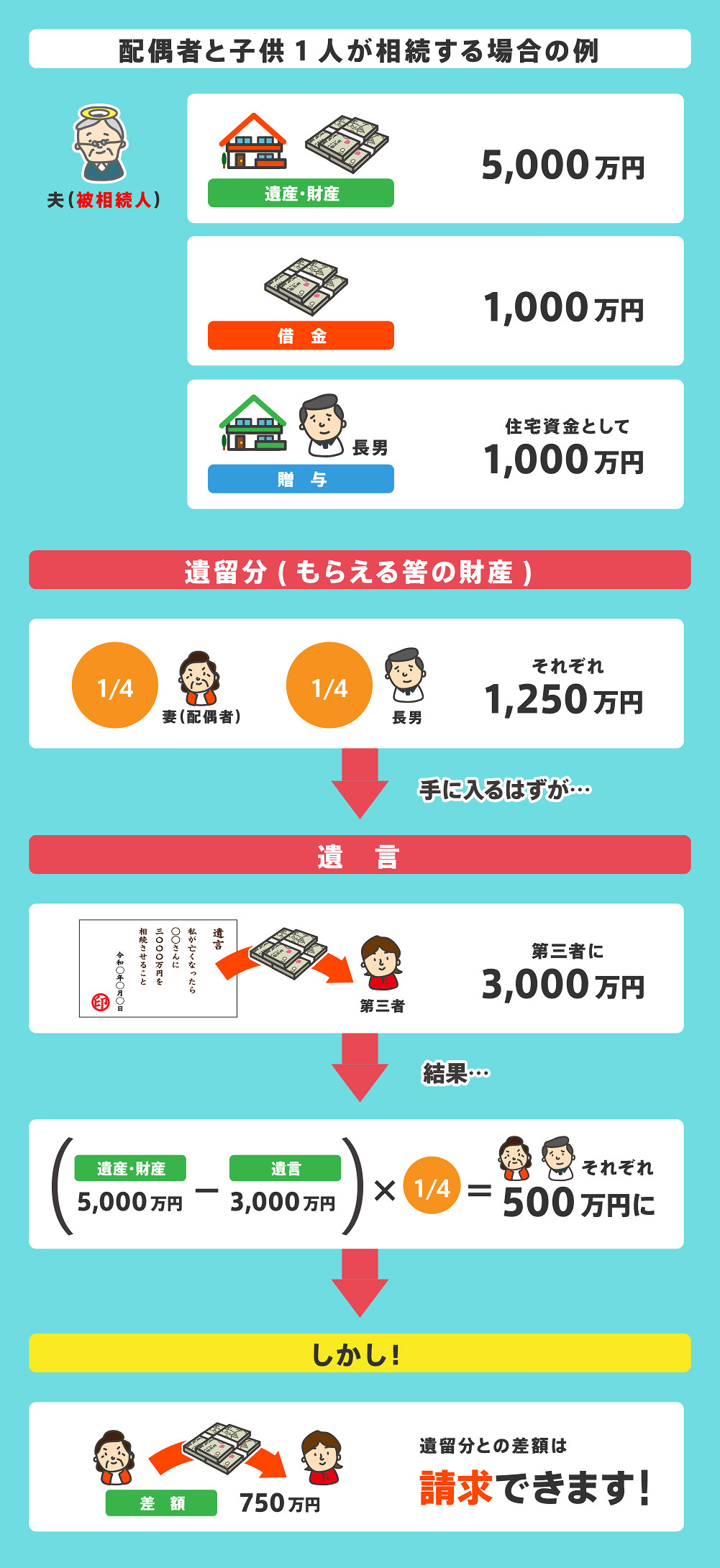

3章 遺留分の計算の具体例

3章で解説した遺留分の計算を実際に具体例を使用して、計算してみましょう。

今回、具体例として使用するのは以下のケースです。各法定相続人の遺留分を計算してみましょう。

- 法定相続人は妻と長男

- 相続財産は5,000万円の資産と1,000万円の借金

- 長男は1年前に故人に住宅資金1,000万円をうけとっていた

- 故人が作成した遺言書には「3,000万円を第三者に譲ること」と記載されていた

- 遺言書の内容に従い、第三者が3,000万円、妻と長男で1,000万円の資産を相続

- 借金は法定相続人である妻と長男が500万円ずつ相続した

上記のケースでは、妻と長男の遺留分は1,250万円です。

長男は生前贈与が特別受益にあたるので遺留分を請求できませんが、妻は遺産を多く受け取った第三者に対して750万円の遺留分を請求できます。

なお、遺留分は自動的に支払ってもらえるわけではなく、遺産を多く受け取った人物に請求しなければなりません。

次の章では、遺留分の請求方法を解説していきます。

4章 遺留分の請求方法・かかる費用

遺留分侵害額請求の方法は、法律でひとつに決められているわけではありません。

そのため、必ずしも裁判で行う必要ははなく、遺言によって遺産をもらった人などに直接請求することも認められています。

とはいえ、言った言わないの争いを避けて証拠を残すために、配達証明付き内容証明郵便で行うのが望ましいです。

各請求方法別の費用相場は、下記の通りです。

方法 | 実費 | 専門家費用 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 配達証明付き内容証明郵便 | 郵便料金(基本料金+一般書留料金+内容証明料金+配達証明料金)

| 行政書士:3~8万円 弁護士:5~10万円 | 内容証明を出せる郵便局には限りがあります。 |

| 調停 (家庭裁判所) |

各種書類の取得

| 司法書士:10~20万円(書類作成のみ対応) 弁護士:着手金10~30万円程度と成功報酬4~16%程度 | 調停を申し立てただけでは時効の進行が止まりません。 内容証明も送っておきましょう(既に送っていれば改めて送ることは不要)。 弁護士に頼らず自分である程度できるという場合には、書類作成だけ司法書士に依頼すると費用を抑えられます。 |

| 裁判 (地方裁判所・簡易裁判所) |

| 司法書士:10~20万円(書類作成のみ対応) 弁護士:着手金10~30万円程度と成功報酬4~16%程度 | 原則、裁判の前に調停をする必要があります。 |

訴訟費用は、10万円までの請求で1000円、100万円の請求で1万円、1000万円の請求で5万円といったように請求する金額によって変わります。

裁判所のホームページに計算方法や早見表が載っているので詳しくはそちらもご覧ください。

調停や裁判は弁護士がついていなくても可能です。

しかし、遺産分割においては、財産の分け方だけでなく財産の評価額で揉めるなど、話がまとまらないことが非常に多いので依頼する方がスムーズに解決するでしょう。

特に、裁判をするくらいまでこじれたときは依頼すべきです。

なお、遺留分をもらえた場合は、相続税の申告修正も必要になるので忘れないようにしましょう。

まとめ

亡くなった人の配偶者や子供、両親には遺産を最低限度受けとれる権利である遺留分が用意されています。

遺言などによって、自分の相続分が少なく不満がある場合には、遺留分を侵害していないか計算してみましょう。

遺留分を計算した結果、相続した金額が遺留分より少なければ、遺産を多く受け取った人物に対して遺留分侵害額請求を行えます。

遺留分侵害額請求の方法は特に決まっていませんが、言った言わないのトラブルを避け証拠を残すためにも内容証明郵便を相手に送るのがおすすめです。

内容証明郵便を送ったものの相手が支払いに応じてくれない場合には、調停や裁判などを検討してみましょう。

調停や裁判は自分で行うこともできますが、相続に強い弁護士に相談するのがおすすめです。

費用をできるだけ抑えたい場合には、司法書士に書類だけ作ってもらう方法もあります。

グリーン司法書士法人では、遺留分の計算や相続対策に関する相談を受け付けています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

相続時に遺留分を減らす方法とは?

相続時に遺留分を減らすには、生前のうちに遺留分対策をしておく必要があります。

遺留分対策は、主に下記の方法があります。

・遺言書の付言事項を活用する

・生命保険などで遺留分の資金を遺しておく

・財産を生前に整理する

・生前贈与をする

・養子縁組をする

・遺留分を生前放棄してもらう

・専門家を遺言執行者に選任する

▶遺留分対策について詳しくはコチラ遺留分の計算方法は?

遺留分は、下記の流れで計算可能です。

①基礎となる遺産額を明らかにする

②総体的遺留分を明らかにする

③個別的遺留分を計算する

④遺産額に個別的遺留分をかけ算する

▶遺留分の計算方法について詳しくはコチラ