- 不動産を相続した際に必要な手続き(相続登記)とは何か

- 相続登記の流れ・費用

- 不動産を相続するときの注意点

不動産を相続した際には、法務局にて登記申請が必要であり、これを「相続登記」と呼びます。

相続登記は2024年4月から義務化され、相続発生から3年以内に登記申請しないと、10万円以下の過料が科せられる恐れがあるのでご注意ください。

相続登記をする際には、登記申請書を作成し、添付書類を収集し、法務局にて手続きする必要があります。

自分で相続登記をすることもできますが、司法書士に数万円程度で依頼することも可能です。

本記事では、相続が発生したときに行う土地の名義変更手続きの流れや費用、注意点について解説します。

不動産を相続した際の流れは、下記の記事でも詳しく解説しているので、よろしければ併せてお読みください。

目次

1章 相続発生時には故人の土地の名義変更を行う必要がある

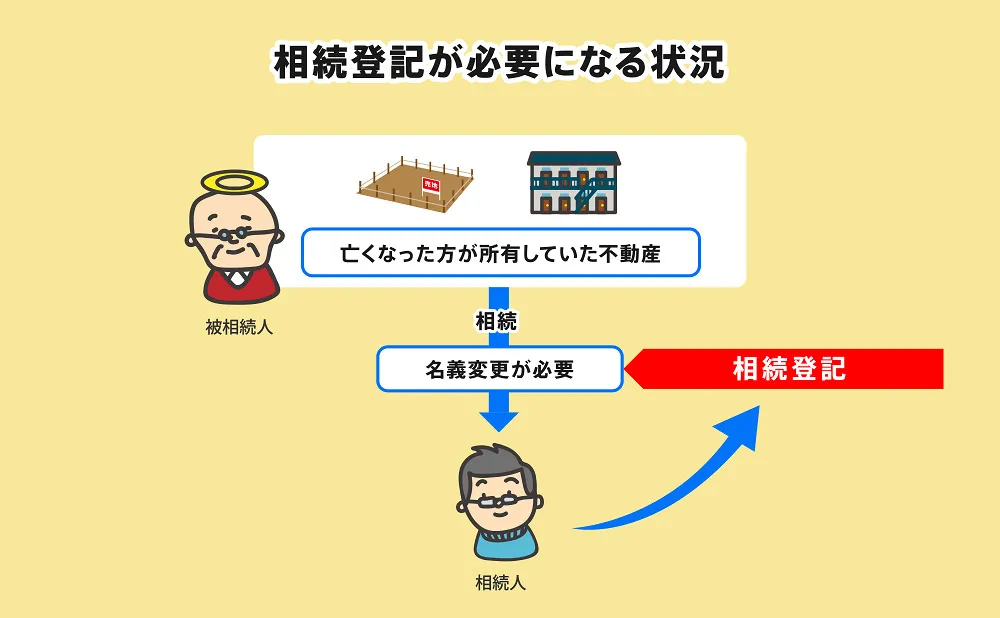

家族や親族が亡くなり相続が発生した際には、故人が所有していた土地の名義変更(相続登記)を行う必要があります。

名義変更を行わないと、相続人が土地を受け継いだと第三者に証明することができないからです。

また、2024年4月からは相続登記が義務化されたため、相続発生から3年以内に登記申請を行わないと10万円以下の過料が科せられる恐れがあるのでご注意ください。

本章では、相続登記とは何かを詳しく解説していきます。

1-1 相続登記とは

相続登記とは、相続によって受け継いだ不動産の登記名義を、故人(被相続人)から相続人へ変更する手続きです。

不動産の登記情報は、各地域の法務局が管理しており、相続登記の手続きも管轄の法務局で行う必要があります。

相続登記の具体的な手続き方法や必要な書類については、下記の通りです。

| 提出先 | 不動産の所在地を管轄する法務局 |

|---|---|

| 提出できる人 |

|

| 費用 | 不動産固定資産評価額の0.4%(登録免許税) (目安:1000万円の場合4万円、2000万円の場合8万円) |

| 必要なもの |

など |

1-2 2024年4月から相続登記が義務化された

2024年4月からは相続登記が義務化され、相続発生3年以内に登記申請を行わないと、10万円以下の過料が課せられる恐れがあります。

これまで相続登記は当事者の判断に委ねられていたため、名義変更が行われないまま長期間放置されるケースが増え、社会問題となっていました。

こうした所有者不明の土地の増加を防ぐため、相続登記が義務化されました。

相続登記の義務化は、2024年4月以降に発生する相続だけでなく、過去の相続にも適用されます。

そのため、まだ相続登記をしていない不動産を所有している方は、できるだけ早めに登記申請を行うことが望ましいでしょう。

なお、過去の相続分については、2027年3月31日までに申請すればよいとする猶予期間が設けられています。

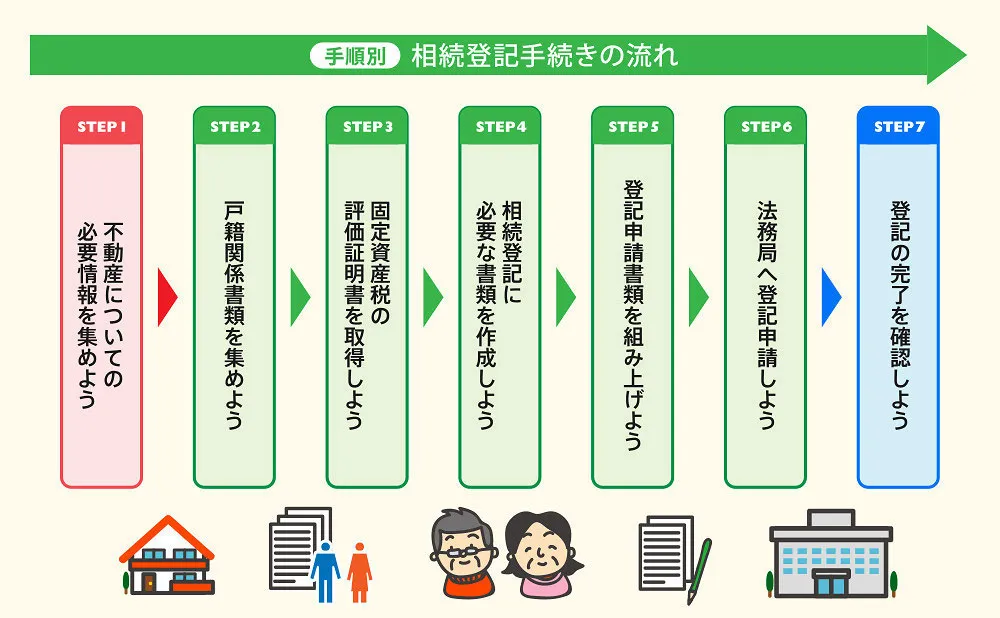

2章 相続発生時に土地の名義変更をする流れ

相続が発生した際には、故人が所有していた土地の名義変更(相続登記)をする必要があります。

相続登記は登記申請書を作成し、添付書類を収集し、不動産の住所地を管轄する法務局に提出して行います。

相続登記の流れは、下記の通りです。

- 相続不動産の調査をする

- 戸籍謄本類を収集する

- 遺産分割協議を行う

- 登録免許税を計算する

- 登記申請書を作成する

- 完成書類の受け取り方法を選択する

- 収入印紙を購入し貼り付ける

- 原本還付の用意をする

- 相続登記の申請をする

それぞれ詳しく解説していきます。

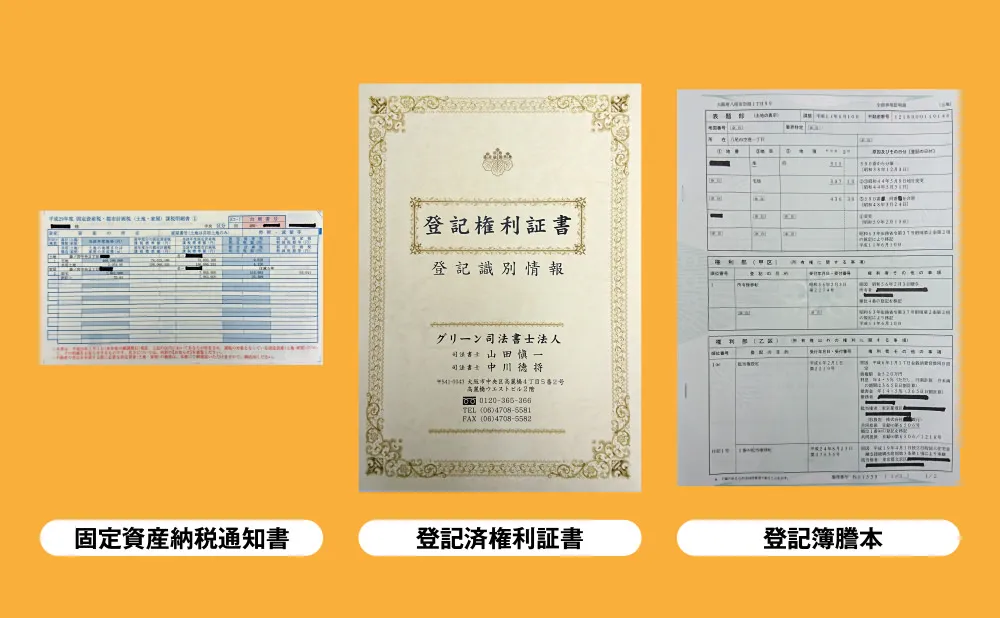

STEP① 相続不動産の調査をする

まずは、故人が所有していた土地の地番などの情報を集めましょう。

相続不動産に関する情報は、下記の書類などで収集できます。

- 固定資産納税通知書

- 登記済権利証

- 登記簿謄本

なお、土地の地番を特定したあとは、登記簿謄本(登記事項証明書)を取得し、土地の所有者が誰かを必ず調べておきましょう。

例えば、故人が住んでいた自宅の土地であっても、借地である可能性もありますし、数世代にわたり名義変更されていない可能性も考えられるからです。

登記簿謄本(登記事項証明書)の手続き方法および必要書類は、下記の通りです。

| 取得できる人 | 誰でも取得できる |

|---|---|

| 取得先 | 全国各地の法務局 |

| 費用 | 1通につき600円 |

| 必要書類 | 登記事項証明書交付申請書 |

STEP② 戸籍謄本類を収集する

相続不動産に関する情報を集め、故人が所有していた土地であるという確認が完了したら、戸籍謄本類の収集を行いましょう。

相続登記の際には、故人に関する戸籍謄本類や相続人に関する戸籍謄本類の収集が必要だからです。

相続登記の際に必要な戸籍謄本の種類は、相続登記のパターンによって下記のように異なります。

| 相続登記のパターン | 必要な戸籍謄本類 |

|---|---|

| 遺産分割協議による相続登記 |

など |

| 法定相続による相続登記 |

など |

| 遺言書による相続登記 |

など |

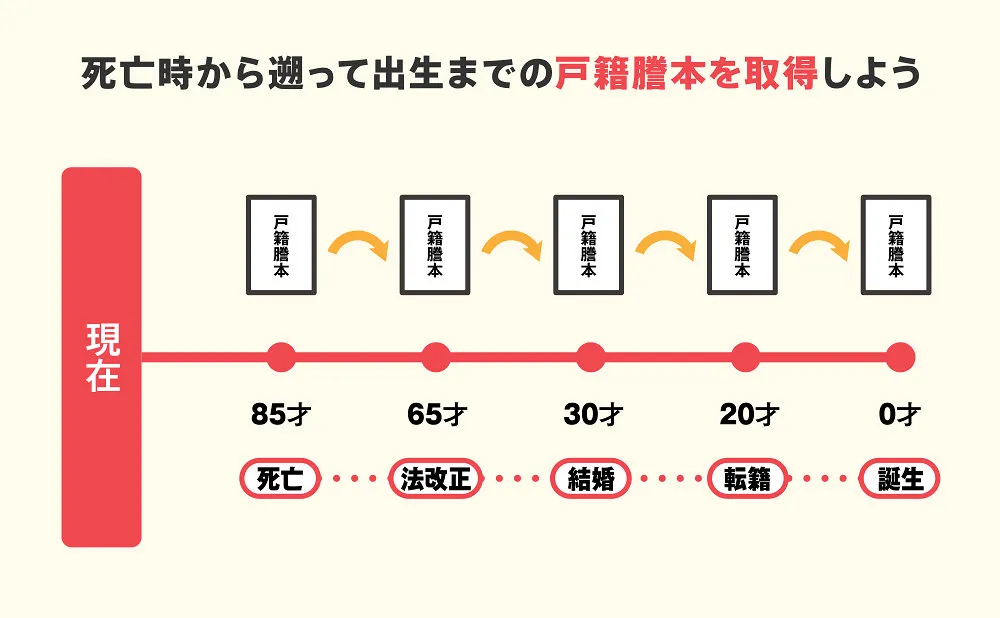

上記のように、①遺産分割協議による相続登記と②法定相続による相続登記では、故人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本の収集が必要です。

戸籍は結婚や離婚、本籍地の異動などによって作り変えられるため、1人に対して複数あることが一般的です。

故人の親や兄弟姉妹が相続人となる場合は、さらに多数の書類が必要となります。

例えば、兄弟姉妹が相続人となる場合、故人に子供がいないことや、死亡済であること、故人の親も死亡済であること、故人の兄弟姉妹が他にいないことなどをすべて証明しなければならないからです。

そのため、故人の戸籍謄本類を収集する際には、下図のように、死亡時のものから遡って取得していきましょう。

戸籍謄本類には、過去の本籍地も記載されているため、死亡時のものから遡っていけば、漏れが発生することなく収集できます。

STEP③ 遺産分割協議を行う

故人が遺言書を用意していなかった場合は、遺産分割協議を行い、誰が土地を受け継ぐのか決定しましょう。

遺産分割協議とは、相続人全員で誰がどの遺産をどれくらいの割合で相続するかを決める話し合いです。

遺産分割協議を行わないと、法定相続による相続登記しか選択できず、場合によっては不動産を共有名義で相続しなければならなくなります。

後述しますが、共有名義による相続は様々なリスクやデメリットがあるので、専門家としてはあまりおすすめすることができません。

そのため、遺産分割協議を行い、故人が所有していた不動産を相続人の1人が単独で相続できるように話し合いを行いましょう。

STEP④ 登録免許税を計算する

誰が不動産を受け継ぐかが決定したら、登録免許税を計算しましょう。

登録免許税とは、法務局に登記申請をする際に納める税金です。

相続登記の登録免許税は「固定資産税評価額×0.4%」で計算できます。

例えば、2,000万円の土地を相続した場合は「2,000万円×0.4%=8万円」となります。

STEP⑤ 登記申請書を作成する

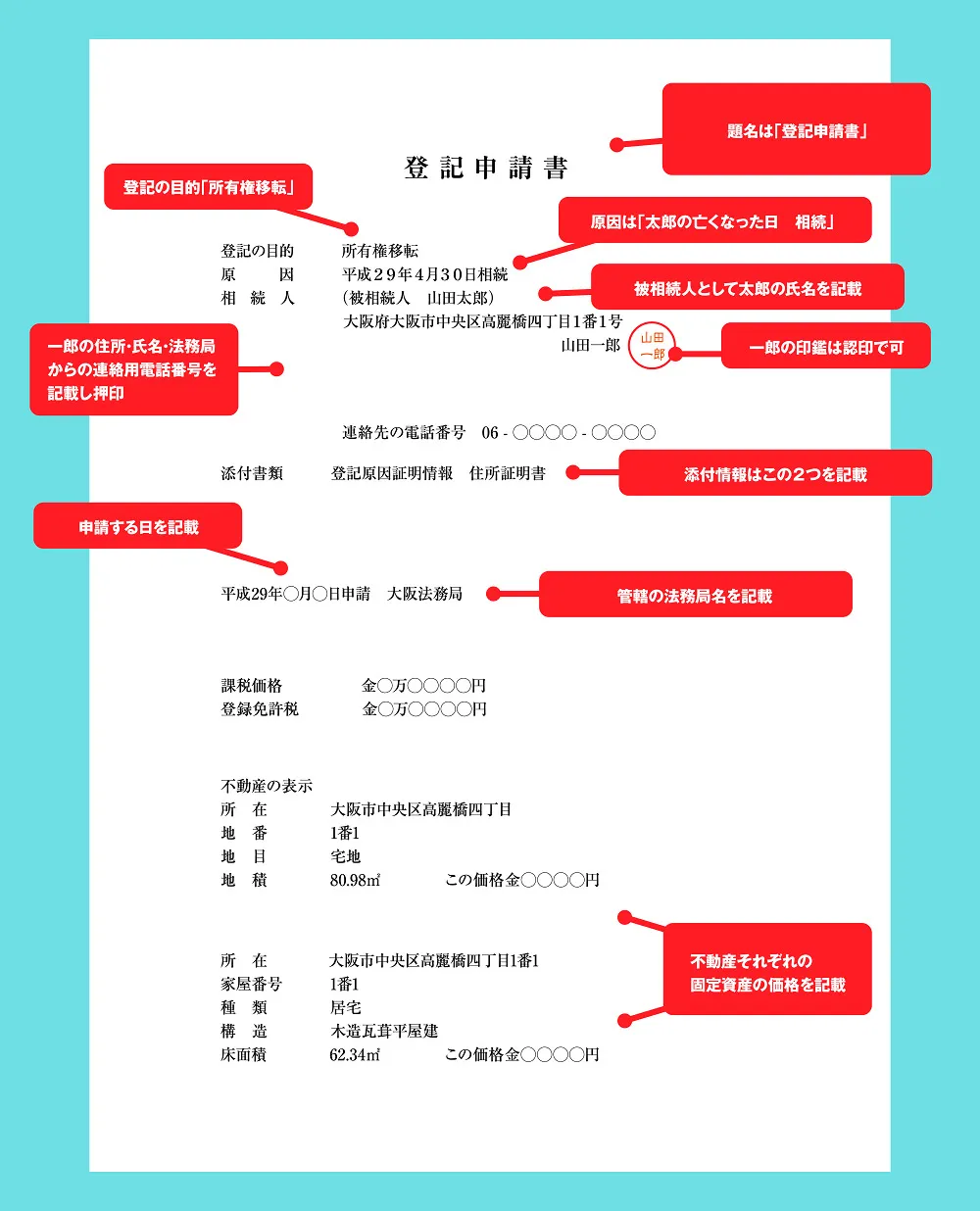

続いて、登記申請書を作成しましょう。

相続登記のパターンによって形式が異なるので、自分たちの状況にあったものを作成する必要があります。

例えば、遺産分割協議による想像登記を行う場合の登記申請書のサンプルは、下記の通りです。

自分たちで登記申請書を作ることが難しい場合には、司法書士に依頼することもご検討ください。

登記申請のプロである司法書士であれば、数万円程度で登記申請書を作成できますし、必要書類の収集なども可能です。

STEP⑥ 完成書類の受け取り方法を選択する

登記申請書を提出する前に、完成書類の受け取り方法を選択しておきましょう。

相続登記が完了すると、法務局から書類が発行されると同時に、原本還付を規模していた戸籍謄本類なども返却されます。

返却方法は、原則として窓口での受け取りとなりますが、申請書に「郵送希望」と記載しておけば、郵送で返却してもらうことも可能です。

ただし、郵送返却を希望する場合は、登記申請時に返信用封筒(一般的には赤色のレターパック)を提出する必要があります。

STEP⑦ 収入印紙を購入し貼り付ける

登録免許税は、法務局へ直接現金を持ち込んで支払うのではなく、収入印紙を購入し、申請書に貼り付ける方法で納付します。

収入印紙を貼る場所は申請書内のどこでも問題ありませんが、消印はしないようご注意ください。

STEP⑧ 原本還付の用意をする

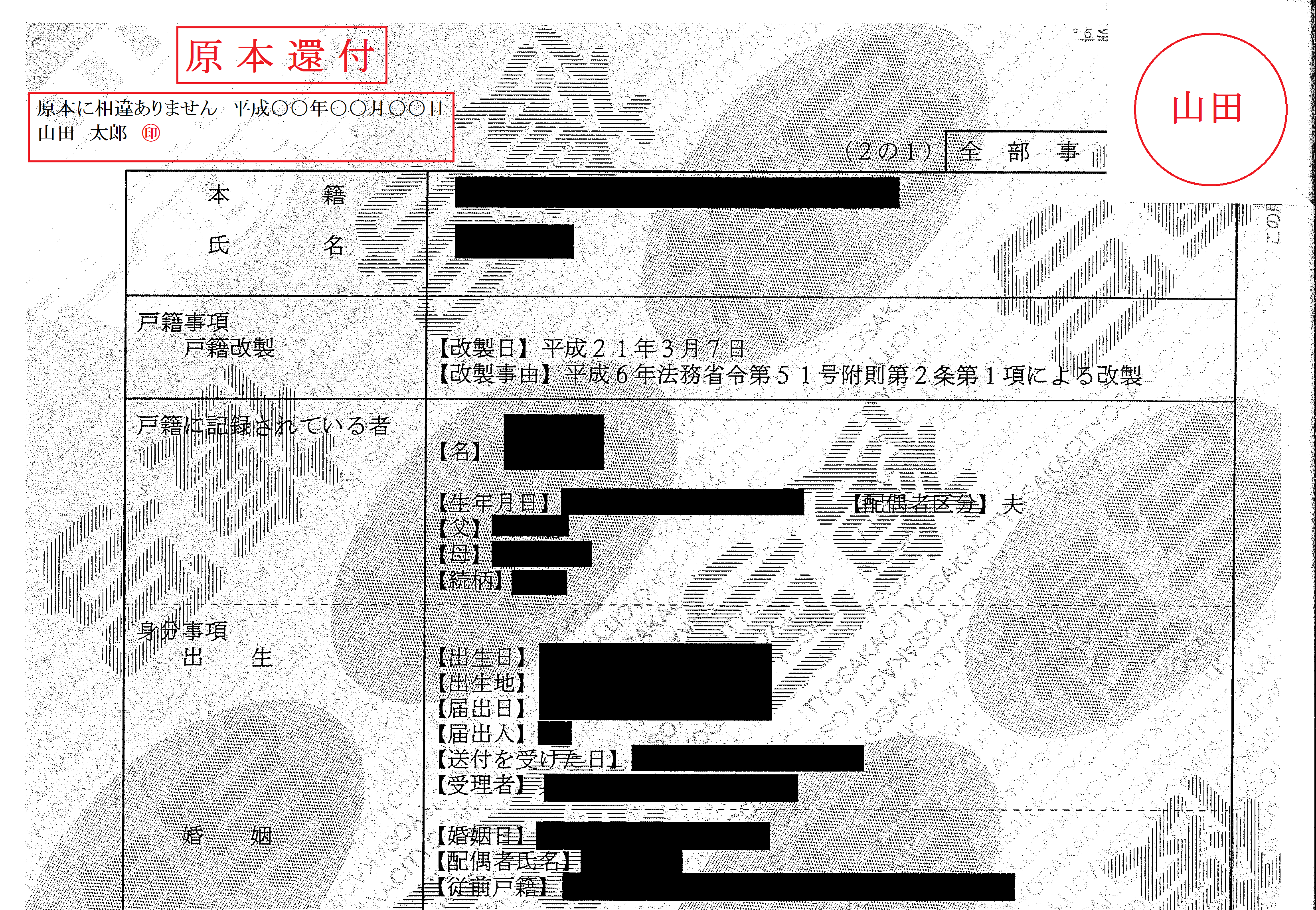

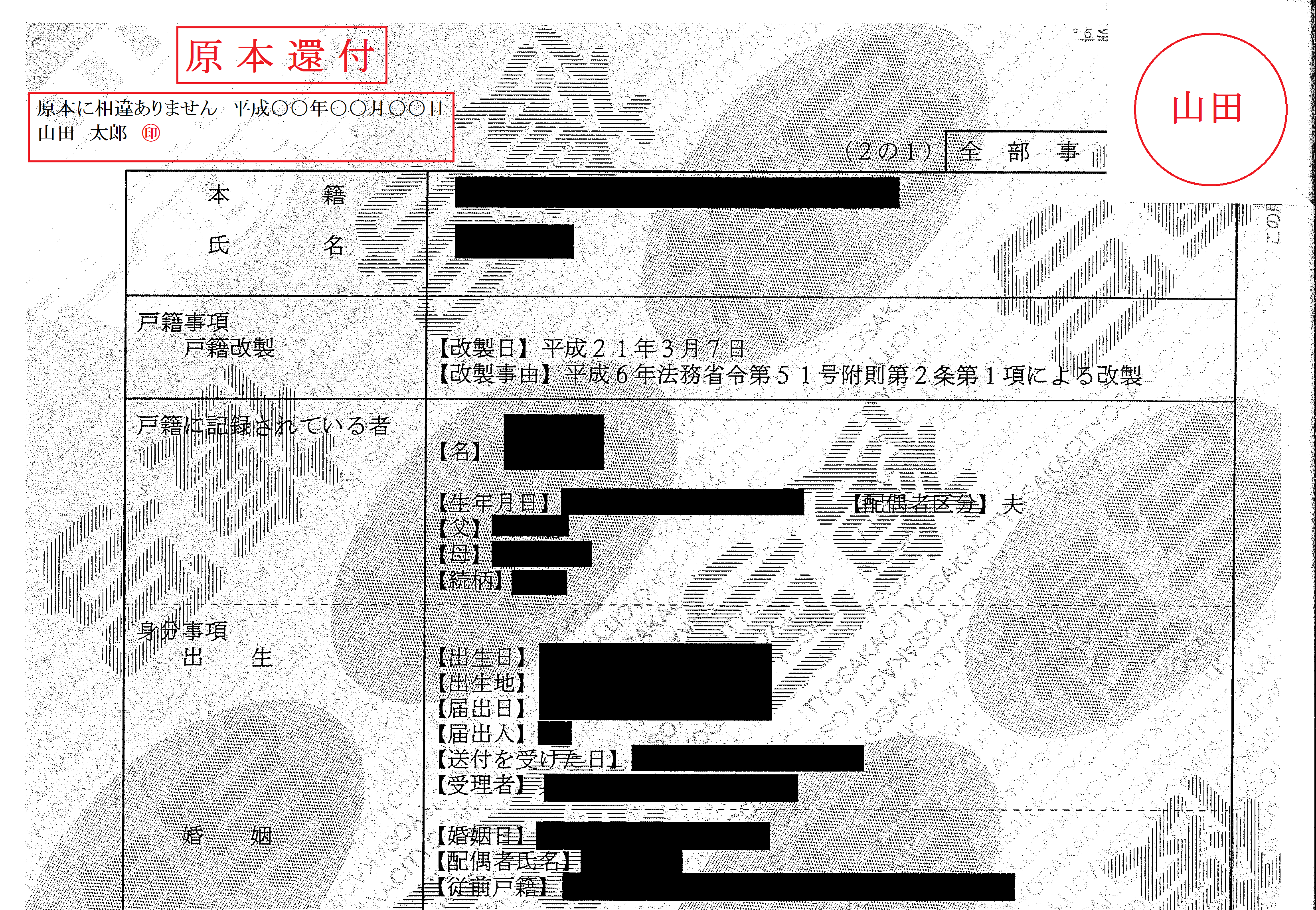

相続登記に必要な書類(戸籍類・評価証明書など)は、原本を返却してもらうことが可能です。

ただし、原本還付をする際には、還付してもらう書類をすべてコピーし、下記の画像のように、原本還付の手続きをしておく必要があります。

戸籍謄本類は、預金解約や相続税の申告など、相続手続き全般で使用する書類です。

収集の手間と費用を減らすためにも、原本還付の手続きをしておくことを強くおすすめします。

STEP⑨ 相続登記の申請をする

登記申請書と必要書類が揃ったら、いよいよ管轄の法務局へ相続登記の申請を行いましょう。

申請方法には、下記の3種類があります。

- 窓口提出

- 郵送

- オンライン

ただし、オンライン申請は登記申請用ソフトなどの準備が必要なため、個人で行う際にはあまりおすすめできません。

そのため、相続不動産の所在地が遠方にある場合などでは、郵送による申請が良いでしょう。

郵送にて申請をする場合には、必ず書留または赤色のレターパックを利用しましょう。

2種類がありますが、手間がかからない郵送がおすすめです。ただし、重要な書類を送るため、必ず書留または赤色のレターパックを利用しましょう。

3章 相続発生時に土地の名義変更をする際にかかる費用

家族や親族が亡くなり、土地の名義変更をする際には、下記の費用がかかります。

- 法務局に申請する際にかかる登録免許税:固定資産評価額の0.4%

- 司法書士に依頼した場合の報酬:6~13万円程度

- 必要書類の取得費:1~3万円程度

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1 登録免許税

登録免許税とは、相続登記を法務局に申請する際に納める税金です。

相続登記にかかる登録免許税の税率は「固定資産評価額×0.4%」です。

評価額が3,000万円の土地を相続登記申請するなら、3,000万円×0.4%で登録免許税は12万円になります。

相続した土地の価値によっては、数十万円ほどの登録免許税がかかることもあるので、事前に税額をシミュレーションしておくと安心です。

3-2 司法書士に支払う報酬

相続登記を司法書士に依頼する場合、報酬が発生します。

報酬額は、不動産の数や評価額、地域によって異なりますが、一般的な目安として自宅の土地のみ(評価額2,000万円程度)の場合、6万円~13万円が相場です。

ただし、上記は相続登記申請のみの費用であり、不動産の調査や遺産分割協議書の作成などを併せて依頼すると、9万円~15万円程度になることが一般的です。

また、相続不動産の数が増えれば増えるほど、報酬も増えるので、複数の事務所などに相談し、見積もりを出してもらうことをおすすめします。

3-3 戸籍謄本類の収集費用

相続登記を申請する際には、故人や相続人の戸籍謄本類などを収集する必要があります。

これらの必要書類の収集費用として、1~3万円程度かかることが一般的です。

ただし、相続人の数が多い場合や、故人が何度も戸籍を作り変えている場合は、収集費用が高くなってしまうでしょう。

4章 相続発生時に土地の名義変更をする際の注意点

相続発生時に土地の名義変更する際には、下記などに注意しなければなりません。

- 共有分割にはリスク・デメリットがある

- 土地を相続すると相続税がかかる場合もある

- 土地を相続したくない場合は「相続土地国庫帰属制度」の活用を検討する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

4-1 共有分割にはリスク・デメリットがある

故人が所有していた土地を複数の相続人で受け継ぐ「共有分割」には、下記のリスクやデメリットがあるので、ご注意ください。

- 相続が発生するたびに所有者が増えて権利関係が複雑になる

- 共有持分のみを買い取ってもらえるケースは少ない

- 土地のすべてを売却するには所有者全員の合意が必要となる

- 土地の活用をするには所有者の過半数の合意が必要となる

遺産分割協議がまとまらない場合、土地を単独で相続することが難しく、共有分割にせざるを得ないケースがあるかもしれません。

しかし、共有分割には上記のようなリスクがあるので、できる限り避けることをおすすめします。

また、共有分割を避けられないケースでも、家族信託を活用することにより、実質的に共有状態を回避できる場合もあります。

相続に精通した司法書士や弁護士であれば、相続人や遺産の状況に合った提案を行えるので、当事者同士で解決が難しい場合は、相談することもご検討ください。

4-2 土地を相続すると相続税がかかる場合もある

故人の土地を相続すると、相続税がかかる場合もあります。

相続税は、現金一括納付が原則のため、遺産のほとんどが土地を占める場合は、納税資金を用意することが難しい場合もあるでしょう。

そのようなケースでは、相続した土地を売却して納税資金に充てることや、相続税の延納や物納を選択することも検討する必要があります。

相続税は遺産ごとにかかるのではなく、遺産総額に対してかかるため、相続が発生する前から税額をシミュレーションしておくと良いでしょう。

4-3 土地を相続したくない場合は「相続土地国庫帰属制度」の活用を検討する

故人が田舎の土地を所有していた場合など、状況によっては、土地を相続したくないこともあるでしょう。

その場合は、相続土地国庫帰属制度の活用もご検討ください。

相続土地国庫帰属制度とは、相続によって取得したものの使う予定がなくいらない土地を国に返却できる制度です。

相続放棄と異なり、相続土地国庫帰属制度はいらない土地のみを国に返却できるので、制度を活用したとしても、故人の預貯金や株式、価値の高い不動産などは受け継ぐことが可能です。

ただし、相続土地国庫帰属制度を活用する際には、下記の点に注意しなければなりません。

- すべての土地に対して適用できるわけではない

- 事前に相続登記をすませておく必要がある

- 宅地1つにつき20万円の負担金を納めなければならない

いらない土地を相続してしまい、相続土地国庫帰属制度を活用するか悩んでしまうケースでは、相続に詳しい司法書士などに相談してみるのも良いでしょう。

まとめ

家族や親族が亡くなり、相続が発生した際には土地の名義変更をする必要があります。

土地の名義変更をする際には、法務局にて登記申請書や添付書類の提出をしなければなりません。

相続登記をする際には、故人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本類などの提出が必要であり、書類の収集や登記申請書の準備に手間がかかります。

自分で手続きすることが難しい場合は、登記申請のプロである司法書士に依頼することもご検討ください。

グリーン司法書士法人では、相続登記についての相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。