- ペットの引取りサービスとは何か

- ペットの引取りサービスを利用するメリット・デメリット

- ペットの引取りサービスを選ぶ基準

一人暮らしの方や高齢者がペットを飼っている場合、「自分がいなくなった後、この子はどうなるのか」といった不安を抱えることは少なくありません。

このような不安に備える手段として、注目されているのがペット引取りサービスです。

ペット引取りサービスとは、名前の通り、自分に何かあったときに、ペットを引き取って飼育してくれるサービスです。

本記事では、ペット引取りサービスの概要や選び方の基準を解説していきます。

目次

1章 ペットの引取りサービスとは

ペットの引取りサービスとは、飼い主の事情によって飼育を続けることが難しくなった場合に、ペットを引き取ってくれるサービスです。

高齢や病気、入院・入所、死亡といったライフイベントをきっかけに、ペットを飼い続けることが困難になるケースは少なくありません。

特に、一人暮らしをしている高齢者や身寄りのない方にとって、万が一の際にペットの引取り先が決まっていないことは、大きな不安材料となるでしょう。

このような悩みへの対処法として、近年ではさまざまな引取り先が用意されつつあります。

次の章では、ペットの主な引取り先を解説していきます。

2章 ペットの主な引取り先

家族や親族、知人などがペットを引き取ってくれない場合には、以下のような団体にペットを引き取ってもらうことがほとんどです。

- 自治体(保健所)

- 動物愛護団体・NPO法人

- 有料のペット引取りサービス

それぞれ詳しく解説していきます。

2-1 自治体(保健所)

多くの自治体では、やむを得ない事情で飼育できなくなった犬や猫を引き取る制度を設けています。

各市区町村の保健所や動物愛護センターがその窓口であり、原則として、飼い主自身が持ち込み、一定の手続きを経た上で引き取られる仕組みです。

ただし、自治体の引取りはペットを飼育できないときの最終手段として位置づけられており、安易な持ち込みは推奨されていません。

引取り後は新しい飼い主を探す努力がなされる一方で、譲渡が難しい場合には殺処分される可能性もあります。

2-2 動物愛護団体・NPO法人

近年では、動物の保護活動を行うNPO法人やボランティア団体による引取りサービスも広がりつつあります。

これらの団体は、飼い主の事情に配慮しつつ、引き取ったペットを一時的に保護した上で、新たな飼い主を探す譲渡活動を行っている点が特徴です。

動物愛護団体やNPO法人による引取りは、原則として殺処分を前提とせず、動物福祉の観点からできる限りのケアと譲渡先確保を行うことを目的としています。そのため、飼い主にとっては自治体に引き取ってもらうよりも、精神的な負担が少ないともいえるでしょう。

一方で、動物愛護団体やNPO法人はすべてのペットを受け入れているわけではありません。

特に、高齢や持病のあるペットについては、引取りを断られるケースもあるため、事前に問い合わせて相談することが重要です。

2-3 有料のペット引取りサービス

近年では、飼い主の高齢化や終活ニーズの高まりを受け、有料でペットの引取りや終生飼育を行う民間サービスも増えてきました。

これらのサービスは、ペットの種類や年齢、健康状態に応じて、適切な飼育環境を提供する施設へ引き渡したり、新たな飼い主を探すサポートを行ったりしています。

有料サービスのメリットは、事前に契約を交わすことで、飼い主が元気なうちにペットの行き先を確保できる点です。

一方、終生飼育を前提としているサービスも多いため、利用時には数十万円から数百万円近く費用がかかる場合があります。

サービスを提供している団体によっても、費用や内容が異なるため、複数のサービスを比較検討することが大切です。

3章 ペット引取りサービスを利用するメリット・デメリット

ペットの引取りサービスを利用すれば、自分に何かあったときでもペットの引取り先を確保できます。

一方、サービスを利用すると、費用がかかる場合もあるのでご注意ください。

本章では、ペットの引取りサービスを利用するメリットやデメリットを解説していきます。

3-1 ペット引取りサービスを利用するメリット

ペットの引取りサービスを利用する最大のメリットは、飼い主に何かあったときもペットの暮らしを保障できる点です。

一人暮らしの高齢者や、家族・親族に頼れる人がいない場合、自分に何かあった際にペットがどうなるかという不安を抱えている方は多いでしょう。

引取りサービスを事前に手配しておくことで、万が一の事態が起きた場合でもスムーズにペットの行き先が確保され、心の負担を大きく軽減できるはずです。

3-2 ペット引取りサービスを利用するデメリット

ペットの引取りサービスは、対象となるペットを限定していることがほとんどです。

自治体による引取りも、犬猫を対象としていることが多く、両生類や爬虫類などの引取りは断られる場合もあります。

そして、動物愛護団体やNPO法人でも、引取り可能なペットの種類や年齢、健康状態を限定していることが多々あります。

そのため、ペットを引き取ってもらうことを検討しているのであれば、自分のペットを本当に引き取ってもらえるか、事前に相談しておくことが大切です。

また、引き取ってもらえる場合でも、飼育費用や一時金、手数料がかかることが多いため、まとまったお金を用意しておく必要があります。

4章 ペット引取りサービスを選ぶ基準

ペット引取りサービスは増えつつあるため、自分に合ったものを選ぶことが重要です。

ペット引取りサービスを選ぶ際には、以下のような点を基準にすると良いでしょう。

- 費用

- 対応エリア

- 引取り後の対応

- 口コミ

それぞれ詳しく解説していきます。

4-1 費用

ペット引取りサービスを利用する際には、費用について詳しく確認しておきましょう。

民間の引取りサービスでは、引取り手数料や終生飼育費、医療費などが必要になることがほとんどです。

特に、終生飼育を希望する場合は、数十万円から数百万円近い費用が発生することもあるため、あらかじめ見積もりを取り、納得した上で契約することが重要です。

費用について確認する際には、合計費用のみを調べるのではなく、費用の内訳についても確認しておきましょう。

悪徳業者の場合、見積もり時の費用は安く設定しておき、後から追加費用を請求してくる場合もあるからです。

他には、費用の支払い方法についても確認しておくと、より安心です。

契約時に一括で費用を支払う場合もあれば、ペット信託や遺言を活用して将来の費用を賄える場合もあります。

4-2 対応エリア

次に確認したいのが、サービスの対応エリアです。

全国展開している業者もあれば、一都三県や関西エリアなど一部地域に限定して対応しているところもあります。

また、飼い主が高齢で長距離移動が難しい場合には、ペットの引取りに訪問対応してくれるか、自宅まで引き取りに来てくれるかどうかも確認しておくと良いでしょう。

遠方の事業者を利用する場合、ペットの移動負担が大きくなることも考慮する必要があります。

特に、高齢のペットや体調に不安のあるペットの場合には、輸送のストレスをできるだけ避けたいところです。

4-3 引取り後の対応

ペットが引き取られた後、どのように飼育されるのか、どこでどのように暮らすのかを確認することも非常に重要です。

多くの方にとって、ペットは大切な家族の一員であり、自分が飼育できなくなった後も、ペットには穏やかに暮らしてほしいと考えるはずです。

例えば、動物愛護団体やNPO法人などが提供している引取りサービスは、団体で終生飼育をするのではなく、譲渡先を探すケースが多くあります。

一方、民間の引取りサービスであれば、専用施設でペットが亡くなるまで飼育してもらえる場合もあります。

ペットの年齢や性格によってどちらが良いかは変わってくるはずなので、自分の希望やペットに合う飼育方法を提供している団体を選ぶと良いでしょう。

4-4 口コミ

可能であれば、実際にサービスを利用した人の声や第三者の評価も集めておきましょう。

インターネット上のレビューやSNSの投稿が見つかれば、サービス利用後のイメージもしやすくなるはずです。

また、悪質業者を選びたくないと不安な気持ちがあるのであれば、同じようにペットを飼っている知人や友人、かかりつけの動物病院などに信頼できる業者や団体を紹介してもらうのもおすすめです。

5章 ペット引取りサービス以外でできる生前対策

自分に何かあったときにペットの引取り先を決めておくことは重要ですが、それ以外にもペットの飼育費用をどのように遺すかも検討しておくと、より安心です。

ペットの引き取り先が引き取る方が決まっているのであれば、負担付死因贈与契約やペット信託を利用して費用を遺すこともできます。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

5-1 負担付死因贈与契約を結ぶ

負担付死因贈与契約とは、飼い主(贈与者)が亡くなったときに財産を譲る代わりに、一定の義務を受贈者に負わせる契約です。

例えば、「自分が亡くなったら、飼い猫を引き取ってもらう代わりに、預貯金500万円を譲る」などといった契約が該当します。

負担付死因贈与契約はあくまでも契約であるため、生前のうちに、贈与者と受贈者で内容について合意しておく必要があります。

贈与契約書にて譲る財産だけでなく、飼育方法についても取り決めておけば、受贈者が適切な飼育を行ってくれる可能性が高まるでしょう。

5-2 ペット信託を利用する

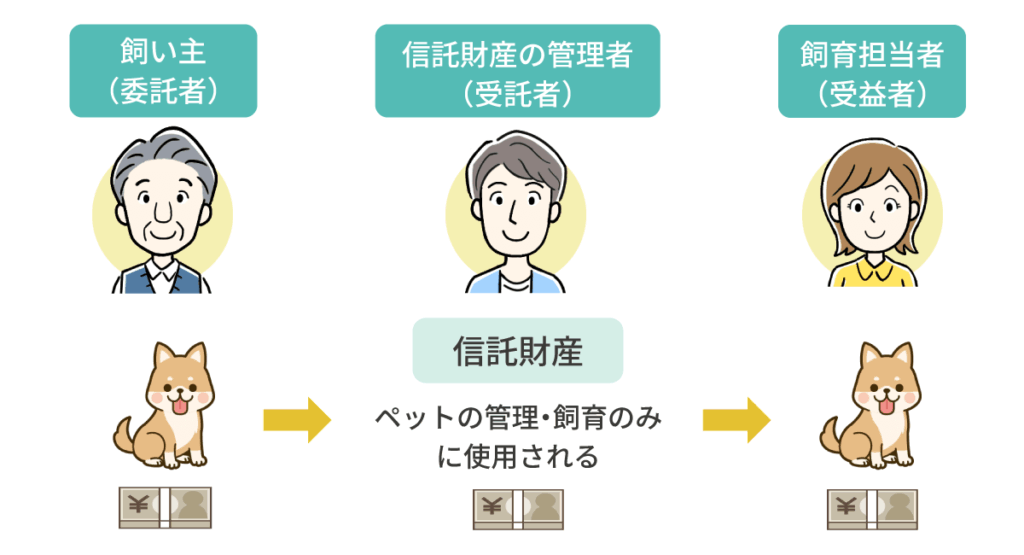

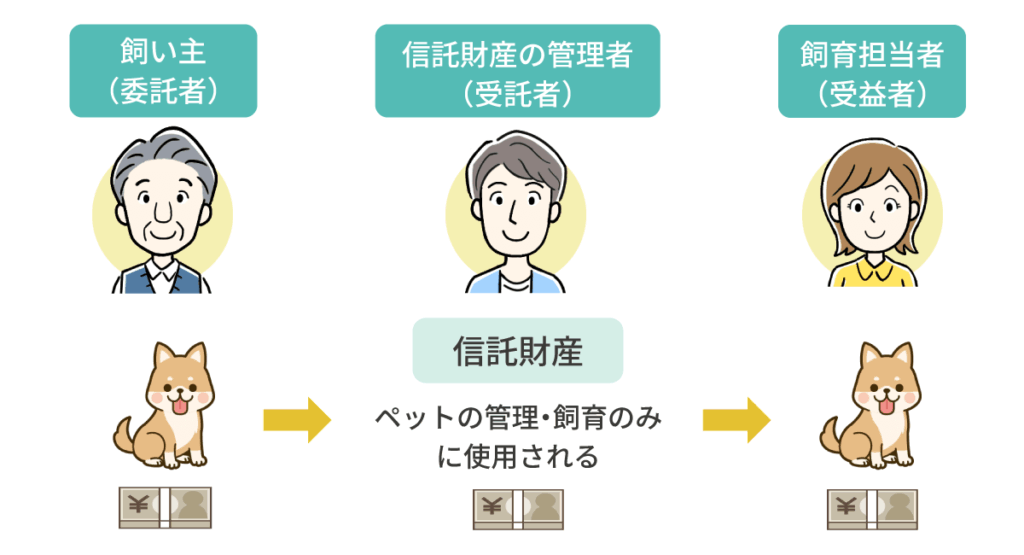

ペット信託とは、飼い主が亡くなった後もペットが適切に飼育されるように、信託契約を通じて資産を管理・運用する仕組みです。

ペット信託では、一般の信託制度と同様に、飼い主(委託者)が信頼できる受託者に資産を託し、受益者であるペットの飼育担当者に必要な支出を行ってもらいます。

例えば、信託契約で「自分の死後、飼っている犬の世話をしてくれるAさんに、毎月3万円を支払う」といった内容を定めておけば、飼育費用が確実に確保され、ペットが不自由なく暮らせる体制を整えられるでしょう。

ペット信託では、金銭管理を行う人物とペットを飼育する人物を分けられるので、飼育費用を適切に管理しやすくなるメリットがあります。

一方で、漏れのない信託契約を設計するには、専門的な知識が必要となるので、司法書士や弁護士に相談しながら準備することを強くおすすめします。

まとめ

ペット引取りサービスは、飼い主が何らかの理由で飼育を継続できなくなったときのために、信頼できる引取り先を確保する有効な手段のひとつです。

ただし、サービスの内容や質にはばらつきがあり、費用や対応エリア、引取り後の対応などをしっかり確認しておく必要があります。

また、ペットの飼育費用を遺す方法には、負担付死因贈与契約やペット信託などもあるため、必要に応じて司法書士や弁護士などの専門家に相談してみるのも良いでしょう。

グリーン司法書士法人では、相続対策についての相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

どうしてもペットを飼えなくなったらどうすれば良いですか?

事情で飼育が困難になった場合は、まず家族・知人など親しい人に譲渡できるか相談しましょう。

それが難しければ、自治体の保健所や動物愛護センター、あるいは民間の動物保護団体・有料のペット引き取りサービスに相談すると、引き取りや里親探しのサポートを受けられる可能性があります。飼い主が死亡したペットは引き取ってもらえますか?

飼い主の死亡後にペットの世話を引き継いでくれる団体として、ペット後見互助会とものわ のような互助会があります。

ただし、事前に契約しておく必要がある場合が多く、契約がないと引き取りを断られることもあります。

そのため、生前から契約や準備をしておくことが大切です。