人生のうちで1回か2回しか経験しない相続登記にかかる費用に関して「いくらかかるんだろう」と疑問を持っている人も多いのではないでしょうか。

相続登記を仕事として数千件も処理してきた司法書士の私が「誰でも・すぐ分かる」を心がけて解説していきます。

相続登記には、以下の費用がかかります。

- 必要書類の取得費:1~3万円程度

- 法務局に申請する際にかかる登録免許税:固定資産評価額の0.4%

- 司法書士に依頼した場合の報酬:6~13万円程度

本記事をお読みの方がわかりにくい相続登記の費用について理解し、損をしない選択ができるようになっていただければ幸いです。

相続登記の必要書類に関しては、下記の記事で詳しく解説しています。

目次

1章 【2024年4月から義務化】相続登記とは

相続登記とは、被相続人(亡くなった方)が所有していた土地や建物などの不動産について、所有権移転登記を行い、登記簿上の登記名義人を相続人に変更する手続きです。一般的には「不動産の名義変更」と表現されることもあります。

この手続きを行うことで、相続人が正当に不動産を承継したことが公的に記録され、将来の売却や担保設定などに支障がなくなります。逆に相続登記を放置すると、相続人の死亡や代襲相続・数次相続が発生し、関係者が増えて遺産分割協議が複雑化したり、場合によっては係争に発展するおそれもあります。

相続登記義務化と期限

これまで相続登記は任意でしたが、相続登記を怠ることで「所有者不明土地」が増加する社会問題が生じていました。そこで、不動産登記法の改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。

- 相続を知った日から3年以内に登記申請を行う義務がある

- 期限を過ぎても正当な理由なく申請しない場合は、10万円以下の過料(罰則)の対象となる

- この義務は過去の相続(2025年以前に発生した相続も含む)にも適用される

義務化により、相続登記は「やらなくてもよい手続き」ではなく、「必ず行わなければならない手続き」となりました。

必要となる主な書類

相続登記の申請には、不動産や相続人の情報を証明する多くの書類が必要です。代表的なものは以下のとおりです。

- 戸籍謄本(出生から死亡までを連続して確認できる除籍・改製原戸籍を含む)

- 戸籍の附票や住民票(除票)

- 印鑑証明書

- 不動産に関する登記事項証明書(謄本)

- 固定資産評価証明書(固定資産税評価額を確認するもの。自治体によっては納税通知書でも可)

これらの書類は役所や法務局で取得でき、郵送でも請求可能です。費用は1通あたり450円や750円など(書類の種類や自治体によって異なる)で、相続人が多い場合や転籍を繰り返している場合には取得通数が増えます。

まとめ(第1章)

相続登記は、相続財産の中でも特に重要な不動産の承継を公的に確定させる手続きです。

2024年以降は義務化されており、放置すると過料や将来的な遺産相続トラブルのリスクが高まります。

次章では、相続登記を行う際に実際に必要となる費用の内訳を詳しく解説していきます。

2章 相続登記にかかる費用

相続登記を行うには、必ずかかる実費と、司法書士へ依頼した場合の報酬とに分けられます。

自分で手続きを行っても、固定資産税評価額をもとにした登録免許税や、戸籍謄本などの取得費用は避けられません。司法書士に依頼すればさらに報酬が必要ですが、書類収集や登記手続きの手間を省くことができます。

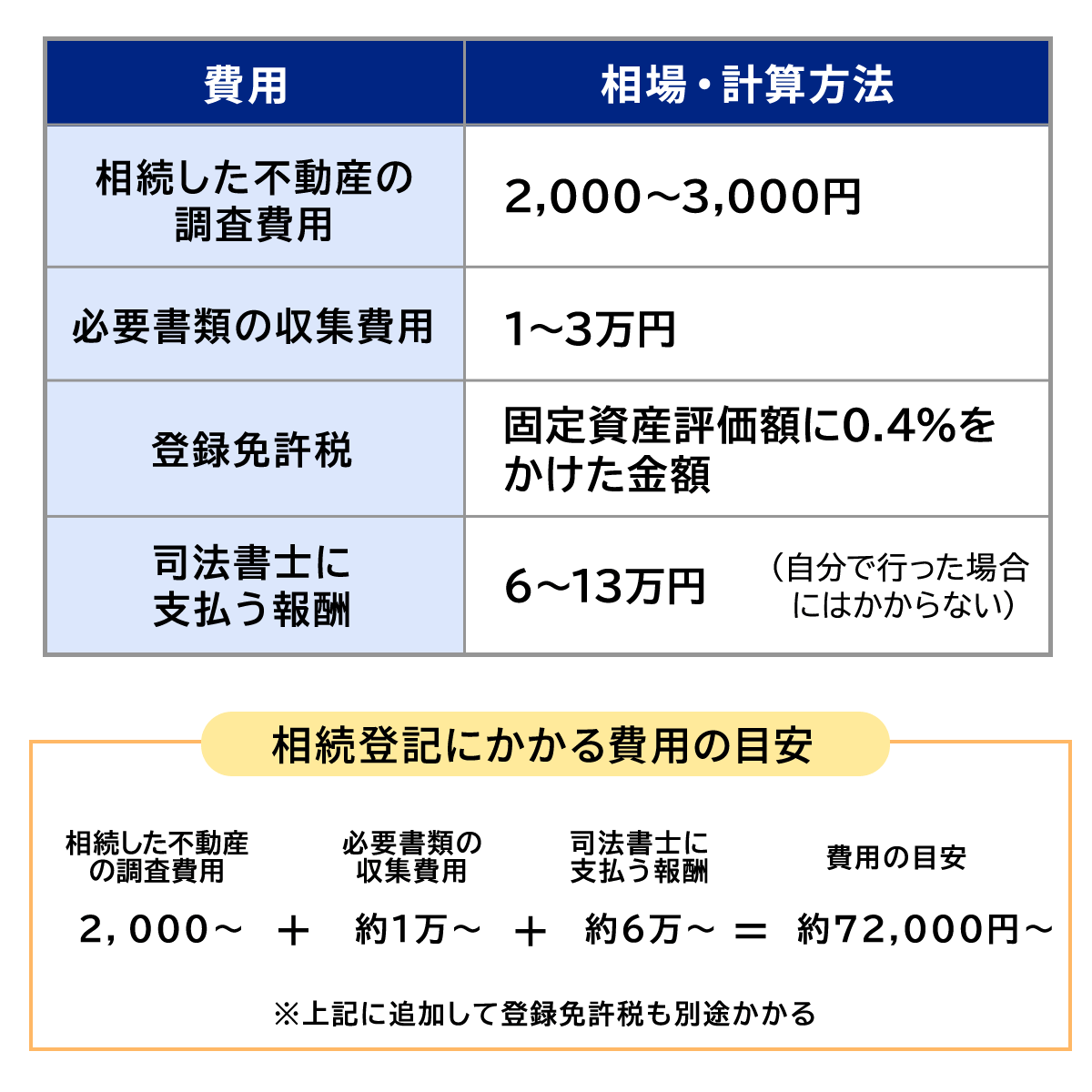

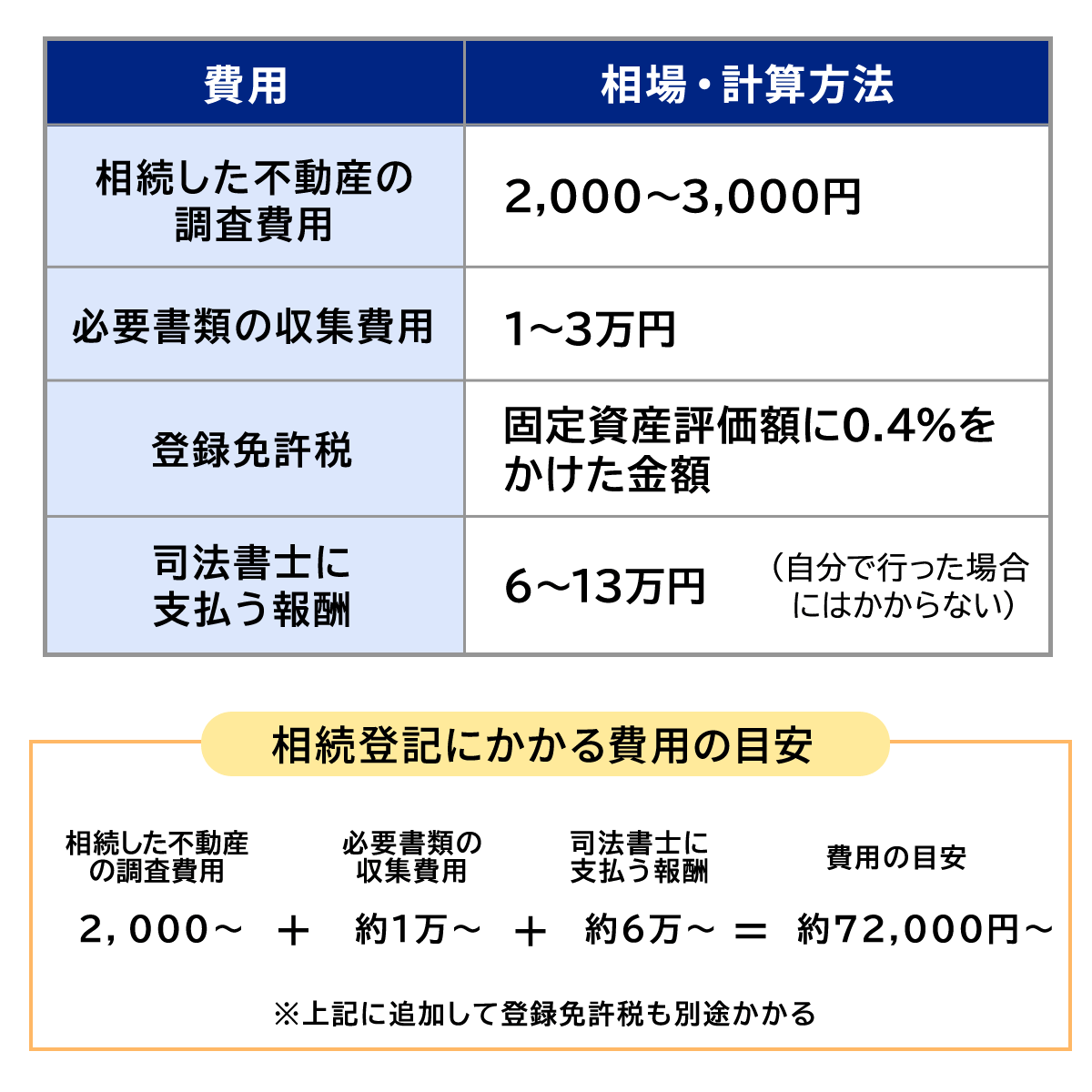

費用の目安は以下のとおりです。

| 費用 | 相場・計算方法 |

| 相続した不動産の調査費用 | 2,000~3,000円 |

| 必要書類の収集費用 | 1~3万円 |

| 登録免許税 | 固定資産評価額に0.4%をかけた金額 |

| 司法書士に支払う報酬 | 6~13万円 (自分で行った場合にはかからない) |

以下でそれぞれ詳しく説明します。

2-1 相続した不動産の調査費用:約2,000~3,000円

相続登記の第一歩は、被相続人が所有していた不動産を特定することです。調査に必要な書類と費用の内訳は、下記の通りです。

| 内訳 | 費用 |

| 名寄帳 | 一通300円 (無料の役所もあります) |

| 固定資産評価証明書 | 不動産一件につき数百円 |

| 登記事項証明書 | 一通600円 |

名寄帳とは、市区町村が作成や管理している固定資産税課税台帳を不動産の所有者別にまとめたものです。

名寄帳を活用すれば、故人が所有していた不動産を一覧で確認できます。

固定資産評価証明書は、不動産の評価額を調査する目的で活用します。

取得先は、相続した不動産がある市町村役場です。

そして、登記事項証明書は相続した不動産に抵当権等の担保が付いていないかなどの権利関係を調べるために取得します。

これらは役所や法務局で取得できます。納税通知書が手元にある場合は、固定資産評価証明書の代わりに利用できることもあります。

この調査で、不動産の所在地や所有者、担保権などの権利関係を把握します。もし登記簿上の名義が古いまま放置されていると、相続放棄や代襲相続が絡み、後の協議で問題になることもあります。

2-2 相続登記の必要書類を集める費用:約1~3万円

相続登記には、相続関係を証明するための多くの証明書類が必要です。

戸籍や住民票を収集する際には、誰が法定相続人になるのかを確認する必要があります。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集するのはそのためです。戸籍や改製原戸籍は、被相続人や相続人の本籍地がある市区町村役場で取得する必要があります。

代表的な必要書類と費用は以下の通りです。

| 書類 | 取得費用 | |

| 亡くなられた方の書類関係 | ||

| ① | 亡くなられた方の出生から死亡までのつながりの付く戸籍謄本等 | 1通450円~700円 |

| ② | 亡くなられた方の住民票の除票 | 1通200円~400円 |

| 相続される方の書類関係 | ||

| ③ | 相続人全員の戸籍謄本 | 1通450円位 |

| ④ | 不動産を相続される方の住民票 | 1通200円~400円 |

| ⑤ | 相続人全員の印鑑証明書 | 1通200円~400円 |

| 共通してかかる費用 | ||

| ⑥ | 取得の郵送費(往復分必要) | 1件あたり500円前後 |

上記の書類は市区町村役場で取得できます。

上記の中でも最も収集に手間と費用がかかるのは、故人の生まれてから死亡までの連続した戸籍謄本等です。

故人の死亡時の戸籍謄本からさかのぼっていき生まれるまでの戸籍謄本を収集しなければなりません。

司法書士に依頼する場合は⑤の印鑑証明書以外は全て代行して取得してもらえます。

2-3 登録免許税:固定資産評価額の0.4%

相続登記を申請する際には、登録免許税という税金を法務局に納付しなければなりません。計算式は次のとおりです。

登録免許税 = 固定資産税評価額 × 0.4%(税率)

例:固定資産税評価額3,000万円の土地 → 登録免許税は12万円

この登録免許税は、登記申請書に収入印紙を貼付して申告・納めるのが一般的です。

なお、条件によっては租税特別措置法による免税措置や軽減措置が適用される場合もありますが、限定的です。適用可否は税理士など専門家に確認する必要があります。

2-4 司法書士の報酬:約6~13万円

司法書士に相続登記を依頼する場合は、手続きの代行費用として報酬が必要です。相場はおおむね6~13万円ですが、依頼する内容によって幅があります。

| 費用 | 相場 |

| 登記申請 | 3~8万円 |

| 遺産分割協議書作成 | 1万5,000~7万円 |

| 登記情報調査 | 1物件につき1,000~1,500円 |

| 戸籍収集・相続関係説明図の作成 | 1万5,000~4万円 |

例えば、相続人が多数いるケースや代償分割を伴うケースでは、追加の書類作成や確認作業が増えるため、報酬も高額になる傾向があります。

なお、司法書士へ依頼すれば郵送・役所での書類収集も代行可能です。逆に一部を自分で行えば、その分費用を節約できます。

2-4-1 どこまで頼むかで報酬は変わる

相続登記を行う場合は、登記申請以外にも事前に調査や戸籍取得等の作業が必要です。

司法書士に依頼すれば、ほとんどの部分を代行して取得してもらえて、遺産分割協議書等の書類作成も行ってもらえます。

報酬を少しでも下げて節約したい方は、自分で書類収集等を行えばその分報酬を安く上げられます。

時間がある人や勉強してみたい人ならおすすめですが、戸籍取得等も手間がかかるため、節約額と比較して検討するのが良いでしょう。

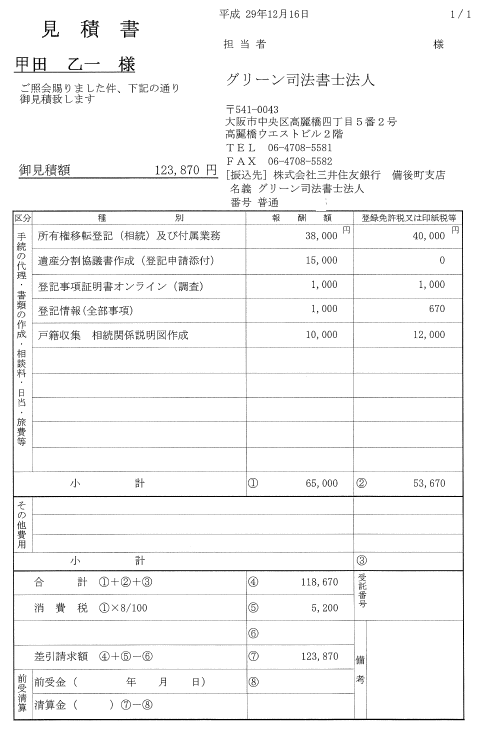

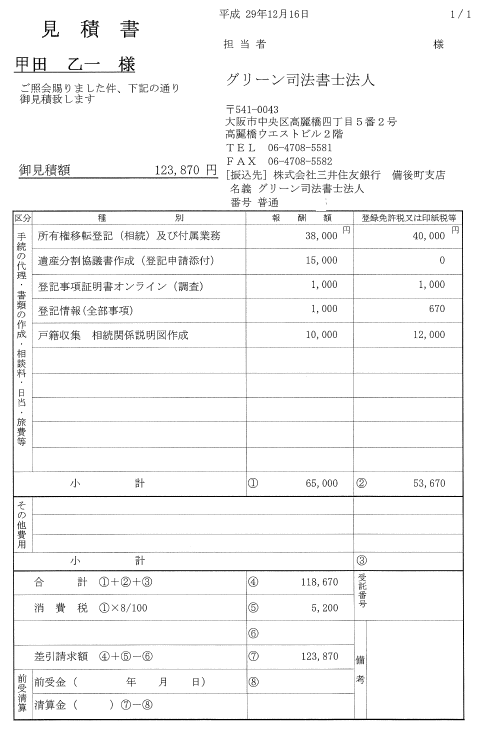

2-4-2 司法書士からの見積書には実費と報酬がある

司法書士からの見積書は人生で何回も見るものではありませんので、理解しづらい部分もあるでしょう。

まずは、下記に当事務所の相続登記の際の見積書のサンプルを掲載します。

上記見積書の中の①が報酬部分で、②が実費部分(自分でした場合でも必ず発生する費用)です。

基本的には、②の実費の部分はどこに依頼しても変わらないものです。

まとめ(第2章)

相続登記の費用は、

- 不動産の調査費用(2,000~3,000円)

- 必要書類の収集費用(1~3万円)

- 登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)

- 司法書士報酬(6~13万円程度)

これらの合計で構成されます。特に登録免許税は不動産の評価額が高いほど大きな負担になるため、相続登記費用の中で最も金額差が出やすいポイントです。

次章では、実際に不動産を相続した場合にどの程度の費用がかかるのか、シミュレーション例を用いて解説します。

3章 相続登記の費用総額のシミュレーション例

ここでは実際に、相続登記を行った場合にどの程度の費用がかかるのか、固定資産税評価額をもとに試算してみましょう。

実費(不動産調査費・必要書類の取得費・登録免許税)と、司法書士へ依頼する場合の報酬を合算した費用イメージを確認しておくと安心です。

3-1 3,000万円の不動産を相続した場合

被相続人が所有していた不動産の固定資産税評価額が3,000万円だったケースを例に挙げます。

| 内訳 | 相場・計算例 |

| 不動産調査費 | 1,200円 |

| 戸籍等取得費用 | 1万2,000円 |

| 戸籍等取得郵送費 | 3,000円 |

| 登録免許税 | 12万円 |

| 司法書士報酬 (戸籍取得から登記申請まですべて依頼した場合) | 10万8,000円 |

| 合計 | 24万4,200円 |

このように、登記費用の中で大きな割合を占めるのは登録免許税です。固定資産の評価額が大きければ、税額も比例して増えます。

3-2 5,000万円の不動産を相続した場合

次に、不動産の評価額が5,000万円だった場合の例です。

| 内訳 | 相場・計算例 |

| 不動産調査費 | 1,200円 |

| 戸籍等取得費用 | 1万2,000円 |

| 戸籍等取得郵送費 | 3,000円 |

| 登録免許税 | 20万円 |

| 司法書士報酬 (戸籍取得から登記申請まですべて依頼した場合) | 10万8,000円 |

| 合計 | 32万4,200円 |

このケースでは、登録免許税だけで20万円かかるため、総費用は30万円を超えます。

シミュレーションから分かること

- 相続登記において最も金額差が出やすいのは、登録免許税(=不動産の価額に比例)

- 不動産が複数ある場合は、その分だけ費用が増える

- 相続人が多く、数次相続や代襲相続が絡むと、必要な戸籍収集の通数が増えて費用が上乗せされる

- 相続財産の内容によっては、代償分割などの協議が必要になり、司法書士報酬も変動する

このように、相続登記の総費用は「不動産の評価額」と「書類収集のボリューム」に大きく左右されます。

まとめ(第3章)

- 相続登記費用の大半は登録免許税が占める

- 不動産の固定資産税評価額が高いほど税額が増える

- 司法書士報酬や書類収集費用も考慮すれば、数十万円規模になることが多い

相続登記を見据える際は、不動産の評価額と必要書類の取得費を早めに確認し、全体の負担を把握しておくことが重要です。

4章 相続登記は自分で行うべき?司法書士へ依頼すべき?

相続登記は、相続人自身が必要な書類を収集し、法務局に登記申請書を提出すれば、自分で行うことも可能です。

一方で、専門的な知識や多くの手間がかかるため、多くのケースでは司法書士へ依頼することが一般的です。

ここでは、それぞれのメリット・デメリットを整理してみましょう。

4-1 相続登記を自分で行う場合のメリット・デメリット

メリット

- 司法書士報酬が不要 → 登録免許税や実費のみで済む

- 手続きの流れを学べるため、他の遺産相続手続きにも応用可能

- 相続人が1人だけで、遺産分割協議や遺言書が不要な場合は比較的簡単

デメリット

- 戸籍謄本(出生から死亡までの除籍・改製原戸籍含む)や戸籍の附票などの収集に時間がかかる

- 登記申請書の様式や添付書類の不備で、法務局から補正を求められるリスクがある

- 相続人が複数いる場合、代襲相続や数次相続が絡むと複雑化しやすい

- 平日に役所や法務局へ出向く時間が必要

相続人同士で話し合う時間や調整も必要となるため、時間的な余裕と一定の法律知識がないと難しく感じるでしょう。

また、相続人同士で合意があっても、法律上の遺留分を侵害している場合にはトラブルになる可能性があります。そのため、専門家のチェックを受けてから登記を進めるのが安心です。

4-2 相続登記を司法書士に依頼する場合のメリット・デメリット

メリット

- 代理人として登記申請を代行してくれるため、手続きの手間が大幅に軽減される

- 相続財産調査・相続人調査から任せられる(戸籍収集・相続関係説明図の作成など)

- 遺産分割協議書や代償分割を伴う複雑なケースでも対応可能

- 相続登記以外の手続き(預貯金解約・信託の利用・不動産売却前提の登記など)についても、総合的なアドバイスを受けられる

デメリット

- 報酬(6〜13万円程度)が必要になる

- 相続人が1人のみのシンプルなケースでは、費用対効果が薄いこともある

以下のように、自分で手続きを行うのが難しいケースでは、トラブルや相続登記のミスを避けるためにも司法書士に依頼してしまうのがおすすめです。

- 相続人どうしで話し合いをしなければならない

- 平日に手続きに行く時間がとれない

- 相続した不動産の所在が自宅から離れている

- 急いで相続登記をしなければならない

インターネット等で「自分で相続登記ができる」とうたっているサイトを見て途中まで挑戦したものの、やっぱり途中で時間が取れなくなる、面倒になるといった理由で依頼される人は非常に多いです。

残念ながら、現状の登記申請のシステムでは一般の方がご自身で手続きを終わらせるのは結構ハードルが高いのが現状です。

途中までの時間や費用が無駄になるので、それなら最初から依頼してしまうのが良いでしょう。

まとめ(第4章)

相続登記は「自分で行う」ことも可能ですが、相続人が複数いるケースや遺産分割が必要なケースでは、司法書士へ依頼するのが現実的です。

特に、数次相続や代襲相続、不動産の売却を前提とした登記などは専門的な判断が求められるため、最初から司法書士に依頼した方がスムーズです。

時間と費用のバランスを考えながら、自分で行うか専門家に依頼するかを選択すると良いでしょう。

次の章では、相続登記を依頼する司法書士の選び方を詳しく紹介していきます。

5章 相続登記を依頼する司法書士の選び方

相続登記を司法書士に依頼する場合、どの司法書士事務所・司法書士法人を選ぶかによって、費用や対応の質が大きく異なります。

ここでは、依頼先を選ぶ際にチェックすべきポイントを整理します。

5-1 費用の明確さをチェック

相続登記の費用は、実費(書類取得費・登録免許税など)と報酬に分かれます。

優良な事務所は、これらを分けた見積書を提示し、正当な根拠に基づいた金額を示してくれます。

- ホームページに料金表が公開されているか

- 見積もりに「実費」と「報酬」が分けて記載されているか

- 追加費用が発生する条件(不動産が複数ある場合・代襲相続がある場合など)が明確か

こうした点を確認しておけば、「後から予想外の請求を受ける」というトラブルを避けられます。

5-2 相続全般に精通しているか

相続登記だけでなく、相続税の申告や信託、遺産分割協議など周辺分野に精通している司法書士を選ぶのも重要です。

例えば、

- 不動産を売却して現金化する予定がある場合 → 誰を登記名義人にするかで譲渡所得税に影響

- 生前の贈与や信託契約を検討している場合 → 相続登記と合わせたプランニングが可能

このように、単なる登記手続きにとどまらず、相続財産全体を見据えてアドバイスできる司法書士が望ましいでしょう。

5-3 他士業との連携体制

相続には、登記だけでなく、相続税の申告(税理士)や、相続人どうしの争いがある場合の家庭裁判所での調停(弁護士)が絡むこともあります。

司法書士が信頼できる税理士や弁護士と提携している場合、ワンストップで対応でき、依頼者の負担が軽くなります。

まとめ(第5章)

司法書士を選ぶときのポイントは、

- 費用が分かりやすく、正当性があるか

- 相続登記だけでなく、相続税・信託など相続全般に対応できるか

- 税理士や弁護士との連携があるか

これらを満たす司法書士事務所・司法書士法人であれば、安心して相続登記を任せられるでしょう。

6章 相続登記はオンライン申請もできるが難易度は高い

相続登記は、法務局の窓口や郵送だけでなくオンライン申請でも行えます。

ただし、システムの利用や電子署名の準備が必要であり、一般の方にはハードルが高いのが実情です。

6-1 オンライン申請のメリット

オンラインで相続登記を申請する場合、次のような利点があります。

- 管轄法務局に直接行かなくてもよい

- 夜9時まで手続きが可能

- 登録免許税をインターネット上で納付できる

- 所有権移転登記の進捗をオンラインで確認できる

不動産が遠方にある場合でも、自宅にいながら登記手続きができるのは大きなメリットです。

6-2 オンライン申請のデメリット

一方で、以下のようなデメリットもあります。

- 登記簿に添付する戸籍謄本や住民票、遺産分割協議書などは紙で提出(郵送または持参)が必要

- 専用のソフト(登記・供託オンライン申請システム)の導入が必要

- 電子証明書の取得や設定が複雑

- 初めての人が自力でやるのは難しい

そのため、実際には司法書士などの代理申請で利用されるケースが大半です。

6-3 今後の制度改正と2025年以降の見通し

法務省は、2025年以降にオンライン申請の利便性を高める方針を示しています。

たとえば、租税特別措置法や他の措置と連動し、税務署や役所とデータを共有できる仕組みが検討されています。

これにより、固定資産税評価額や納税通知書を別途提出しなくても済むようになる可能性があります。

ただし、完全なペーパーレス化にはまだ時間がかかると見込まれています。

まとめ(第6章)

相続登記のオンライン申請は便利な反面、個人で使いこなすのは難しい制度です。

特に、添付書類の提出や電子署名の準備でつまずく人が多く、結局は司法書士に依頼するケースも少なくありません。

「遠方の不動産の手続きをなるべく効率的に行いたい」「2025年以降の制度改正に備えて柔軟に対応したい」という方は、オンライン申請に慣れた司法書士へ相談するのが安心です。

まとめ

相続登記にかかる費用は、

- 不動産調査や登記事項証明書などの取得費用

- 戸籍謄本・改製原戸籍・戸籍の附票などの収集費用

- 登録免許税(固定資産税評価額×税率0.4%)

- 司法書士へ依頼した場合の報酬

に大きく分けられます。

不動産の評価額が高ければ税金の負担も増えますし、相続人が多い・代襲相続や数次相続が絡むと必要書類の数も増えるため、1通450円~750円の戸籍取得費用だけでも合計額が膨らみます。

司法書士への報酬は6~13万円程度が相場ですが、遺産分割協議書の作成や代償分割を含めると費用は増える傾向にあります。

一方で、自分で必要書類を収集して申請すれば、報酬分を節約することも可能です。

ただし、相続登記を誤ると、後で権利関係をやり直しせざるを得なくなり、かえって費用や時間がかかることもあります。

安心して正確に登記を完了させたい方は、経験豊富な司法書士法人へ相談することをおすすめします。

グリーン司法書士法人では、相続登記を始めとした相続手続き全般に関する相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

相続登記は自分でできますか?

相続登記は自分でも行えますが、登記申請書の作成や必要書類の収集が大変なので、司法書士に依頼することをおすすめします。

司法書士であれば数万円程度で相続登記を代行できますし、他の相続手続きまでまとめて依頼することも可能です。

▶相続登記は自分でできるかについて詳しくはコチラ相続登記を司法書士に依頼するメリットは?

相続登記を司法書士に依頼すれば、登記申請にかかる手間や時間を減らせます。

司法書士であれば、相続財産調査や相続人調査から依頼できるので、必要書類の収集や相続不動産の特定まで依頼できます。相続登記はいつまでにすればいいですか?

2024年4月から相続登記が義務化され、相続発生から3年以内に登記申請しないと10万円以下の過料が課せられる恐れがあります。

▶相続登記の義務化・期限について詳しくはコチラ相続登記の費用は誰が負担するのでしょうか?

相続人の話し合いで決めます。

良くあるケースは、下記の通りです。

1.相続した不動産を売却して売却代金を分ける場合は皆で負担する

2.特定の方がその不動産を相続する場合はその方が負担する

法律上は誰が相続登記を負担するかは決められていないので、話し合いをして決めていきましょう。相続登記をすると税金がかかるのでしょうか?

相続登記の際にかかる税金は「登録免許税」のみです。

譲渡所得税等の他の税金は、相続した不動産を売却した際にかかります。

相続税も相続登記に関係なく、必要な人にはかかりますしそれ以外の人にはかかりません。

▶相続登記にかかる登録免許税の計算方法や納付方法を司法書士が解説

▶土地を売却した際にかかる譲渡所得税とは?計算方法と節税方法を解説

▶相続税とは?基礎知識から具体的な計算方法や節税対策まで簡単解説相続登記をする場合、登録免許税はいつ納める?

相続登記の登録免許税は、登記申請をするタイミングで支払います。

現金納付ではなく、収入印紙を申請書に貼り付けて納付します。相続登記を放置していると罰金等は有るのでしょうか?

相続登記に期限はないので、罰則等もありません。

しかし、相続登記を放置していると様々なリスクがありますので、なるべく早めに済ませておきましょう。

また、2024年4月からは相続登記が義務化され、手続きがすんでいない土地の所有者は罰金を受ける恐れがあります。

▶相続登記の義務化は2024年4月!法改正で変更される4つのポイント相続登記を誰の名義にするかで費用は変わるのでしょうか?

原則として、名義人によって相続登記の費用が変わることはありません。(一部例外有ります。複雑なケースになりますので省略します)

ただし、その後の不動産の売却や二次相続を考慮して名義を決めないと、譲渡所得税や相続税が大幅に変わる可能性があります。

▶二次相続とは?二次相続に有効な8つの節税対策を詳しく解説します!税理士に相続登記を依頼する事もできるのでしょうか

税理士に相続登記を依頼することはできません。

相続税の申告がある場合は、その税理士を窓口にして司法書士を紹介されるケースはありますが、登記申請を税理士が仕事として行うことはできません。相続登記はオンライン申請できる?

相続登記はオンライン申請も可能です。

ただし、オンライン申請を行うには専用のソフトをダウンロードする必要があります。

オンライン申請であれば自宅から離れた不動産の相続登記もしやすく、遠方にある法務局に登記申請に行く必要もありません。

▶相続登記のオンライン申請について詳しくはコチラ