相続人全員で話し合わなければならない遺産分割協議は、手間や時間がかかるので出来るだけしたくない、必ずしなければならないの?と疑問をお持ちの人もいるのではないでしょうか。

結論から言えば、遺産分割協議が完了しないと銀行口座や不動産の名義変更などの相続手続きを行えません。

そのため、相続が発生し故人が遺言書を作成していなかった場合には、なるべく速やかに遺産分割協議を行いましょう。

ただし、相続人が自分しかいない場合や故人が遺言書を作成していた場合には遺産分割協議は不要です。

本記事では、遺産分割協議をしないと発生するリスクや遺産分分割協議をしなくても良いケースを解説していきます。

1章 遺産分割協議とは

遺産分割協議とは「誰が、何の財産を、どれだけ相続するか」を相続人同士で話し合い決定するものです。相続人全員で行う必要がありますが、格式張った話し合いをする必要はなくメールやLINEなどでの話し合いも認められています。

遺産分割協議で重要なのは、協議をして決定した内容を、遺産分割協議書にまとめることです。

以下の相続手続きでは、遺産分割協議書の提出が必要になるからです。

- 被相続人の預貯金・株式などの引き出し/名義変更

- 不動産の名義変更(相続登記)

- 不動産の売却

相続が開始されたら、速やかに遺産分割協議を開始し、分割内容を決定して遺産分割協議書を作成しましょう。

1-1 遺産分割協議が必要ないケース

遺産分割協議はすべての相続で必要なわけではありません。

遺産分割協議が必要ないケースは、主に以下の通りです。

- 故人が遺言書を作成していたケース

- 相続人が一人しかいないケース

亡くなった人が自分のすべての財産に関して、遺言書で引き継ぐ人を指定していた場合には遺産分割協議の必要がありません。

また、相続人が自分しかいない場合にも、遺産分割協議は不要です。

自分以外の相続人が相続放棄して、結果的に相続人が一人になったケースでも遺産分割協議をする必要はありません。

2章 遺産分割協議をしないリスク6つ

遺産分割協議をせず放置することで、以下のようなさまざまなリスクがあります。

- 新たな相続が発生し相続人が増えて遺産分割協議が難航する

- 相続人の気が変わって相続手続きに協力してくれなくなる

- 相続人が認知症などになって必要なときに手続きができなくなる

- 不動産の権利を失う可能性がある

- 相続税の申告に間に合わなくなる

- 相続財産に対する責任を相続人全員が負うこととなる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

2-1 新たな相続が発生し相続人が増えて遺産分割協議が難航する

遺産分割協議をしないと、財産を相続する人がいつまでも決まりません。

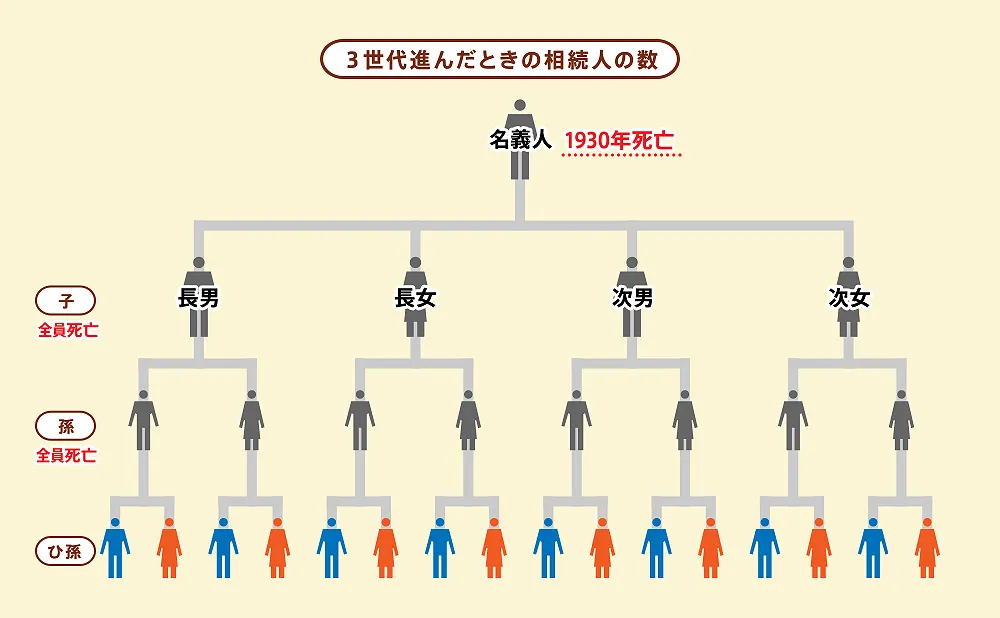

相続する人を決めずに放置した結果、次の相続が発生してしまうと、上記のイラストのようにひとつの相続財産に対して相続人がどんどん増加してしまいます。

例えば、相続した不動産の売却や名義変更手続きが必要になり、遺産分割協議を行うとしたら相続人が数十人もいたという事態に陥るケースもあるでしょう。

遺産分割協議は、相続人全員で行わなければならず、すべての人の住所や連絡先を調べて話し合いをするのは非常に大変です。

そうなる前に、早期に遺産分割協議を行い、相続手続きをすませましょう。

2-2 相続人の気が変わって相続手続きに協力してくれなくなる

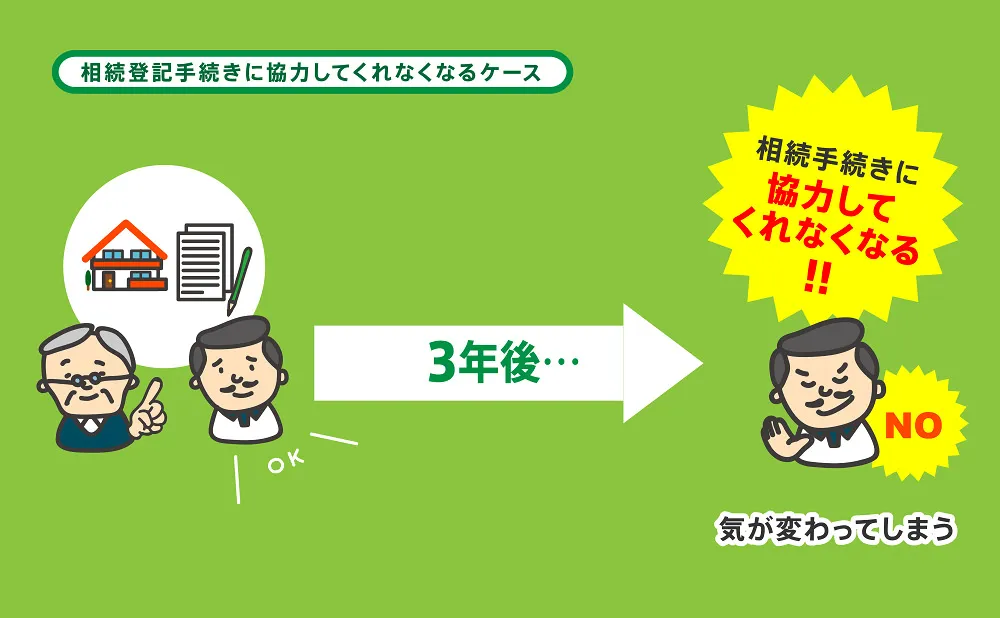

相続発生前や相続開始直後に口約束で「誰が何を相続するか」を決めていても、遺産分割協議書を作成しておかなければ、相続手続きを進めることはできません。

いざ、不動産の名義変更をしよう、預貯金をおろそう、と思ったときには遺産分割協議をしなければいけません。

相続手続きを進めるために遺産分割協議を行うとしたタイミングで、他の相続人の気が変わっていると思ったように相続が出来なくなってしまいます。

スムーズに相続の話し合いができるうちに遺産分割協議をすませましょう。

2-3 相続人が認知症などになって、必要なときに手続きができなくなる

相続人が認知症などによって判断能力が低下している場合、遺産分割協議に参加することはできません。

相続人に認知症の人がいるような場合には、成年後見人を選任する必要があります。

成年後見人を選任するためには、裁判所での手続きが必要であり報酬も発生します。

成年後見人の選任手続きは時間を要しますので、不動産を売却したいときなど相続手続きを急いでいるケースでは困ってしまうでしょう。

相続開始時には元気だった人も、数年後には認知症や病気で寝たきりになる可能性があります。

遺産分割協議は、相続人のみんなが元気なうちにすませましょう。

2-4 不動産の権利を失う可能性がある

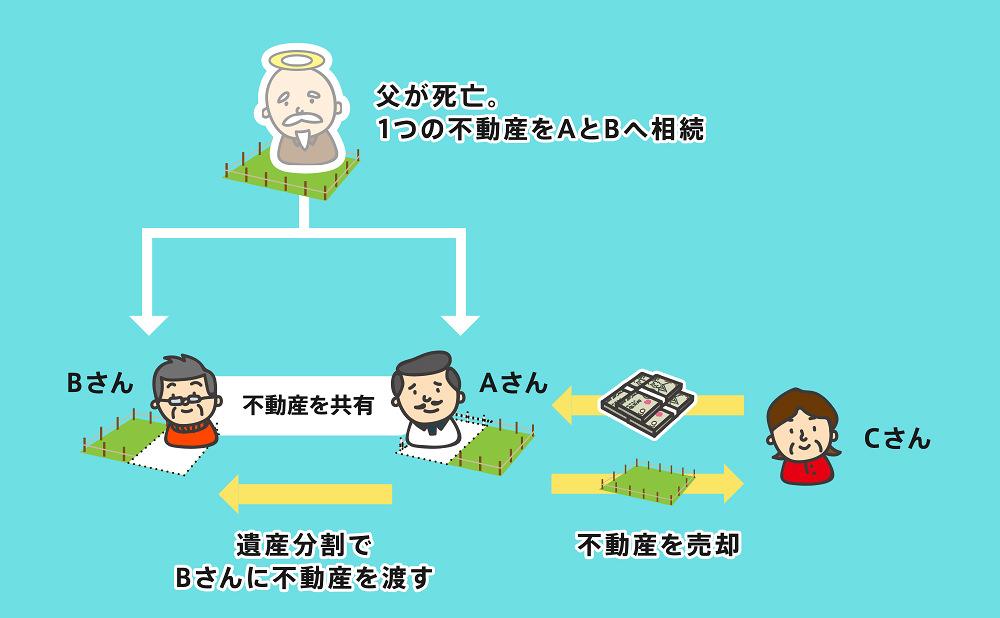

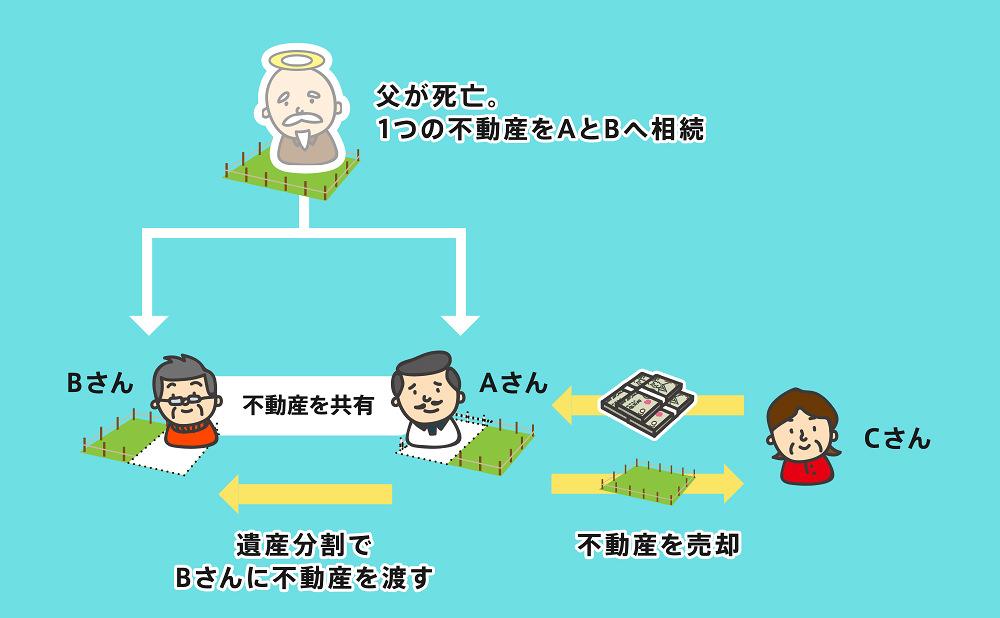

相続人は法律で決められている相続分であれば、遺産分割協議書がなくても相続登記を行えます。

そのため、相続人の誰かが勝手に相続分を登記して、自分の持ち分を第三者に売却することもできてしまいます。

もしも、事情を知らない第三者に売却され、買った人が登記をしてしまった場合、判例上最初に登記した人が不動産の権利を取得できてしまいます。

そのため、不動産を取り戻すことはできなくなってしまうでしょう。

不動産の権利を失わないためにも、速やかに遺産分割協議を行い、協議の内容に則って相続登記の手続をする必要があります。

2-5 相続税の申告に間に合わなくなる

相続税の申告は、相続開始の翌日または相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければならず、通常はそれぞれが相続した分に応じて申告、納税します。

相続税の申告期限を1日でも過ぎると、ペナルティが発生するので注意が必要です。

しかし、遺産分割協議が終わっていなければ「誰が・何を・どれだけ相続するか」が決まっていないので、各相続人の納税額も計算できません。

もし、相続税の申告期限までに遺産分割協議が終わっていない場合には、以下の手順で申告と納税を行います。

- 法律で決められた相続分に合わせて申告・納税する

- 遺産分割協議後、各相続人の正確な取得分が決まったら、改めて修正申告や更生の請求する

上記のように、相続税の申告と納税の手間が2倍になってしまいます。

なお、相続税の申告・納税が必要なのは、遺産総額が相続税の基礎控除【3,000万円+600万円×法定相続人の人数】を超える場合のみです。

遺産総額が基礎控除を超えるような場合には、可能な限り10ヶ月以内に遺産分割協議を完了させるようにしましょう。

2-6 相続財産に対する責任を相続人全員が負うこととなる

遺産分割協議をしない場合、相続財産である不動産に関する責任は相続人全員で負う必要があります。

例えば、固定資産税などは相続人全員に支払う義務がありますし、万が一不動産が倒壊、火事などの被害にあった際には相続人全員の責任になります。

「いらない土地だから」「誰も住まない家だから」という理由で遺産分割協議や不動産の管理を放置するのはやめましょう。

特に、空き家は放置してしまうと様々なリスクが発生してしまいます。

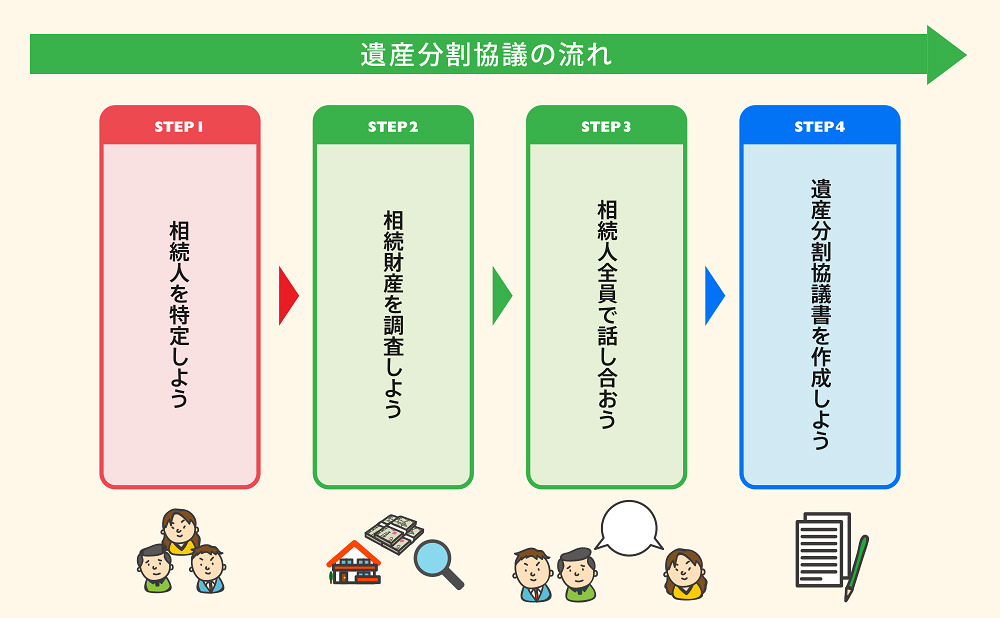

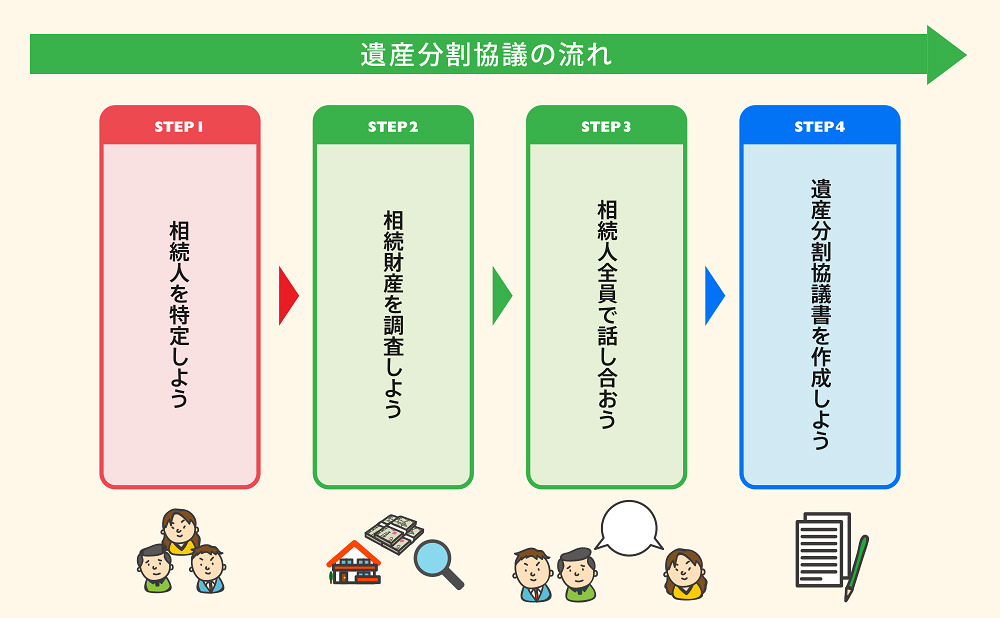

3章 遺産分割協議の流れ

2章で解説したように、遺産分割協議をしないでいると様々なリスクやデメリットが発生してしまいます。

遺産分割協議は、上記の流れで進めていきます。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

3-1 相続人調査

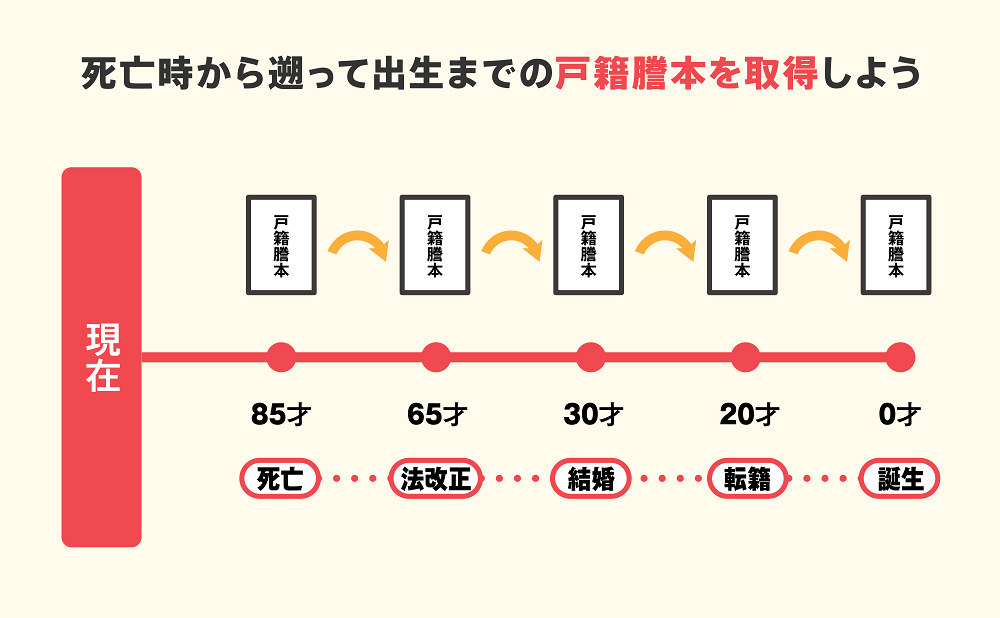

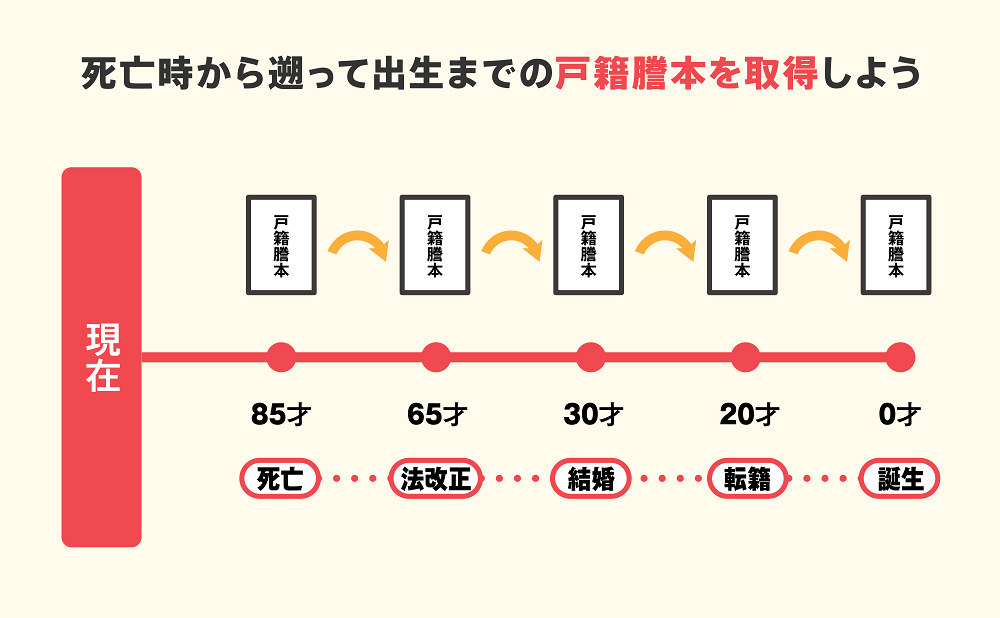

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるので、まずは相続人調査を行いましょう。

相続人調査は、亡くなった人の戸籍謄本を死亡時点のものから生まれた日までさかのぼって取得して行います。

取得した戸籍謄本に記載された情報をもとにして、相続権を持つ人物を確認していきます。

戸籍謄本は、それぞれの本籍地の市区町村役場で取得可能です。

なお、戸籍は結婚や引っ越しなどで3〜5回程度変わるのが一般的であり、人によってはもっと多くの戸籍謄本を取得しなければならない場合もあるでしょう。

3-2 相続財産の調査

相続人が確定したら、遺産分割協議の議論の対象である「相続財産」を明確にします。

相続財産が不明確のままだと、後々新たな財産が発覚した際に遺産分割協議のやり直しをしなければならない場合もあります。

たとえ、遺産分割協議のやり直しが不要でも相続人間で疑心暗鬼になる恐れもあるのでご注意ください。

なお、相続財産はプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

以下のような資料を参考に相続財産を確定させましょう。続財産の資料や手がかりとなるもの

- 預金通帳、キャッシュカード、銀行、証券会社等からの郵便物

- 不動産の権利証、登記簿謄本、売買契約書、納税通知書

- 借用書、請求書、確定申告書の控え

3-3 相続人全員で遺産分割について話し合う

相続人・相続財産が確定したら、いよいよ相続人全員での話し合いである遺産分割協議を行いましょう。

遺産分割協議では「誰が」「どの財産を」「どのくらい」相続するかを話し合います。

遺産分割に関する議論は、お金や資産が絡むことですので争いになりやすい傾向にあります。

円満に終わらせるためには、財産の内容を隠したりごまかしたりせず詳細を開示しながら話すことが大切です。

また、感情的にならずできるため冷静に話し合うようにしましょう。

3-3-1 遺産分割協議は直接話し合わなくてもOK

「遺産分割協議」と聞くと、相続人全員が一か所に集まって、相続について話し合うイメージを持つ人も多いのではないでしょうか。

しかし、実際にはそんな堅苦しいものではありません。

話し合いの方法は決まっていないため、直接話し合う必要もなく、メールや手紙、はたまたLINEなどのチャットツールでも行っても問題ありません。

近年では多くの人がLINEを利用しているので、相続人全員でLINEグループを作って話し合うことも可能です。

ただし、話し合いがすんだら、そのままにせず決定した内容を必ず遺産分割協議書にまとめましょう。

相続手続きをする上で必要なのは「遺産分割協議で話し合った内容をまとめた遺産分割協議書」だからです。

3-4 遺産分割協議書の作成

遺産分割の内容が決まったら、その内容を遺産分割協議書にまとめましょう。

不動産や有価証券の名義変更手続き、相続税申告などの相続手続きを行う際には、遺産分割協議書の提出が必要だからです。

遺産分割協議書は「絶対にこう書かなければいけない」という決まりはありません。

ただし、雛形に沿って作成するとミスや漏れが発生しにくいので安心です。

本記事でも、ダウンロード可能な遺産分割協議書の雛型を用意しました。ぜひご活用ください。

4章 遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼した際の費用相場

遺産分割協議を行うには、相続人や相続財産の調査が必要です。

故人が突然亡くなり財産目録を遺していなかった場合には、亡くなった人が生前にどんな財産を所有していたか把握するのも大変です。

司法書士や弁護士などの専門家であれば、遺産分割協議に必要な資料の収集や遺産分割協議書の作成を行えます。

相続手続きをスムーズにすませたい、遺産分割協議書をミスなく作成したい場合には依頼をご検討ください。

また、相続に詳しい司法書士であれば、相談者の相続や資産状況に合った遺産分割方法や相続トラブルを回避できる遺産分割協議書の作成を提案可能です。

本来支払う必要のない相続税の支払い防止についてアドバイスできる場合もあるので、報酬を支払ってもプロに相談した方が良いケースもあります。

グリーン司法書士法人では税込23,100円から遺産分割協議書の作成をお受けしています。

また、遺族の負担を軽減したい、遺産分割協議書を避けたい場合には生前のうちに遺言書を作成しておくのもおすすめです。

当法人でも、資産状況やご希望に応じ、スムーズに相続手続きが完了できるような遺言書をご提案いたします。

遺言書の作成は税込66,000円からお受けしています。

まとめ

不動産や有価証券、自動車など名義変更手続きが必要な財産を故人が遺した場合には、遺産分割協議が必要です。

遺産分割協議をしないと、相続財産を相続人全員で管理する必要がありますし、次の相続が発生すると相続人が雪だるま式に増えてしまう恐れもあります。

遺産分割協議書に期限はありませんが、できるだけ速やかに行うのが良いでしょう。

しかし、遺産分割協議を行う際には、相続人調査や相続財産の調査なども必要であり、時間と手間がかかります。

仕事や育児が忙しく、遺産分割協議のための資料を集められない、進め方がわからないとお悩みの人は司法書士や弁護士などの専門家に依頼するのも良いでしょう。

グリーン司法書士法人では、遺産分割協議書の作成を始めとした相続手続き全般に関する相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

遺産分割協議書は必ず必要ですか?

遺産分割協議は下記のケースでは必要ありません。

・故人が遺言書を作成していたケース

・相続人が一人しかいないケース

▶遺産分割協議をしないリスクについて詳しくはコチラ遺産分割協議書は作成しないとどうなる?

遺産分割協議をしないリスクは、下記の通りです。

・新たな相続が発生し相続人が増えて遺産分割協議が難航する

・相続人の気が変わって相続手続きに協力してくれなくなる

・相続人が認知症などになって、必要なときに手続きができなくなる

・不動産の権利を失う可能性がある

・相続税の申告に間に合わなくなる

・相続財産に対する責任を相続人全員が負うこととなる

▶遺産分割協議をしないリスクについて詳しくはコチラ