遺言書を作成しておけば自分が希望する人物に財産を遺せます。

ただし、遺言書の効力で認められることは法律によって決められており、それ以外のことを書いても効力を持たせられません。

また認知症になり判断能力を失った人が遺言書を作成したケースなど、要件を満たしていない場合は遺言書そのものが無効になってしまうこともあります。

家族や親族に自分の遺志を伝え尊重してもらいたいのであれば、要件を満たし法的な効力を持つ遺言書を作成することが大切です。

本記事では、遺言書の効力で認められること、認められないことや遺言書が無効になるケースを解説します。

相続対策で使用される遺言書に関しては、下記の記事で詳しく解説しているのでご参考にしてください。

目次

- 1 1章 遺言書の効力で認められる10個のこと

- 2 2章 遺言書に書いても効力を持たない4つのこと

- 3 3章 遺言の効力が無効になるケース

- 3.1 3-1 認知症で判断能力がない人が遺言書を作成した

- 3.2 3-2 遺言者が15歳未満である

- 3.3 3-3 無理矢理に遺言書を書かせた

- 3.4 3-4 騙して遺言書を書かせた

- 3.5 3-5 誰かが遺言書を書き換えた

- 3.6 3-6 遺言書が複数あると前の遺言書は無効になる

- 3.7 3-7 自筆証書遺言で自筆していない部分がある

- 3.8 3-8 加除訂正の方法が間違っている

- 3.9 3-9 日付が入っていない

- 3.10 3-10 署名押印がない

- 3.11 3-11 遺言内容と実際の遺産内容が全く合っていない

- 3.12 3-12 何が言いたいのかわからない

- 3.13 3-13 公正証書遺言で証人の資格が欠格していた

- 4 4章 遺言書の効力を発揮できるケース

- 5 5章 遺言書に効力を持たせるコツ

- 6 まとめ

- 7 よくあるご質問

1章 遺言書の効力で認められる10個のこと

遺言書では財産の分割方法や受け継ぐ人物を指定できるだけでなく、寄付や子供の認知などについても指定可能です。

遺言書の効力として認められることは、下記の10個です。

- 相続分の指定

- 遺産分割方法の指定と禁止

- 相続人以外への財産分与

- 寄付

- 特別受益の持ち戻し免除

- 相続人の廃除や取消し

- 子どもの認知

- 後見人の指定

- 遺言執行者の指定、指定の委託

- 祭祀承継者の指定

それぞれ詳しく見ていきましょう。

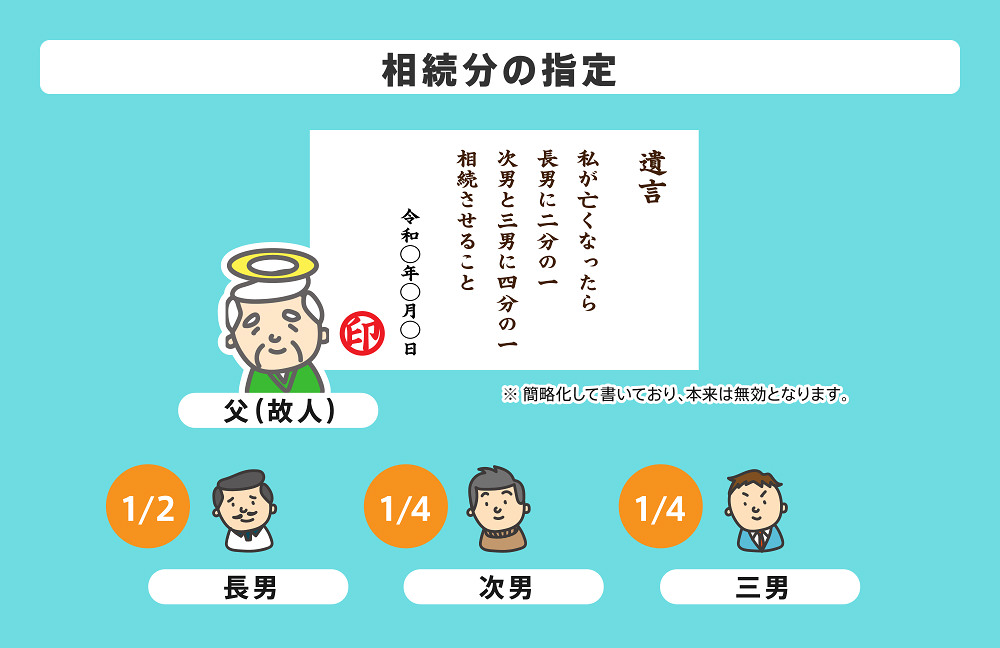

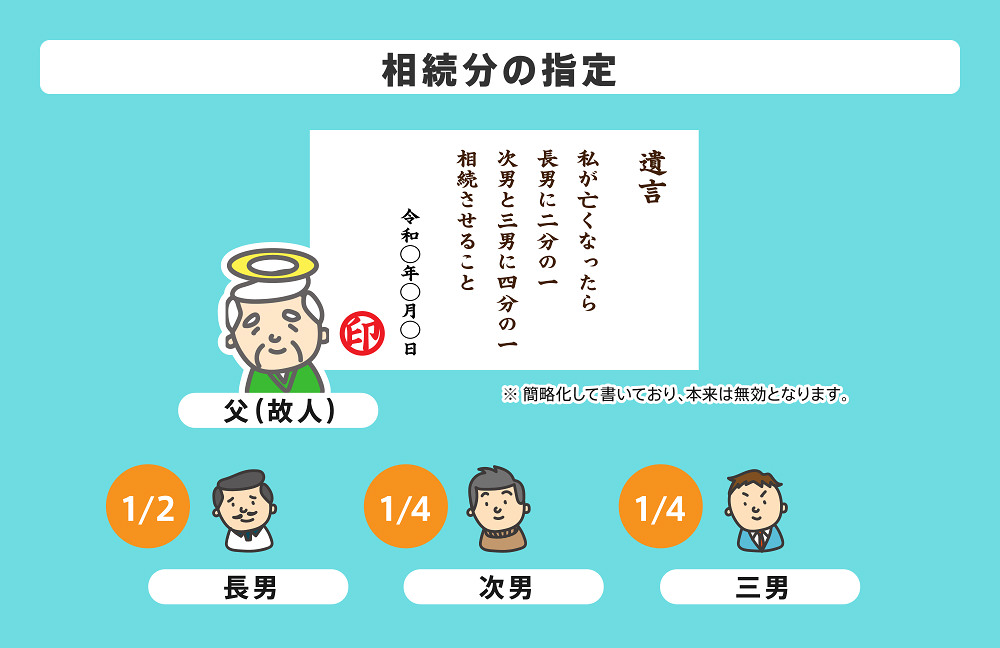

1-1 相続分の指定

遺言書では、どの相続人にどの割合の相続分を与えるかを指定可能です。

例えば、長男に2分の1、次男に4分の1、三男に4分の1などのように具体的な割合を指定できます。

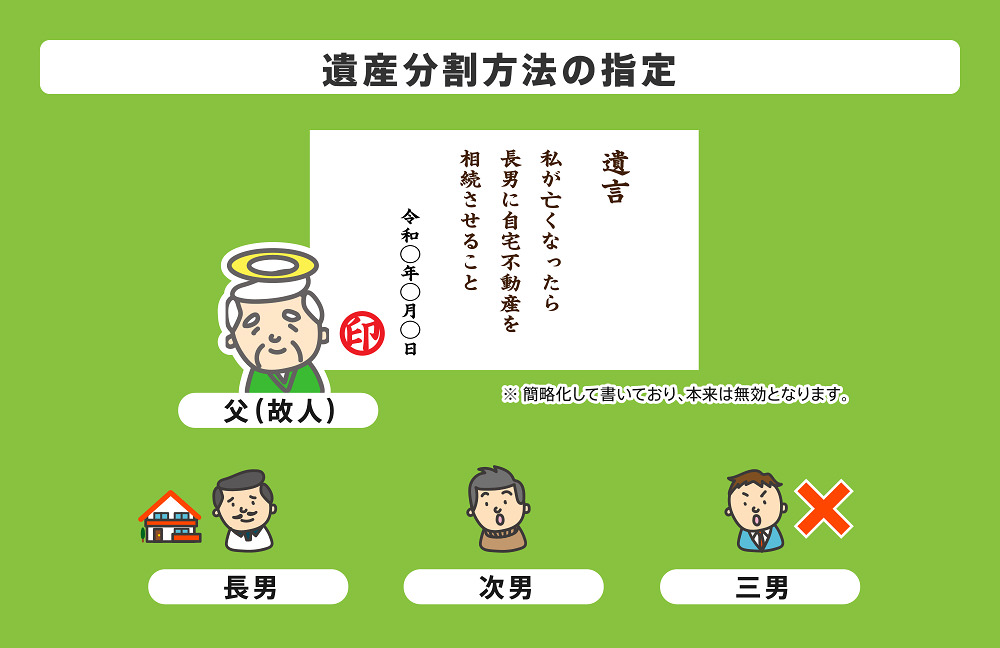

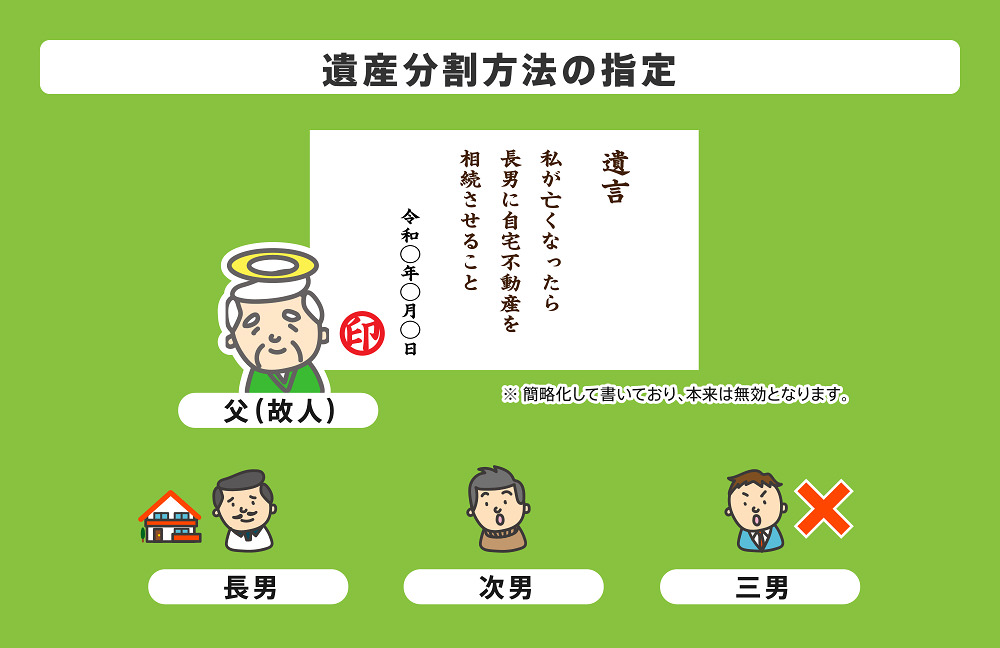

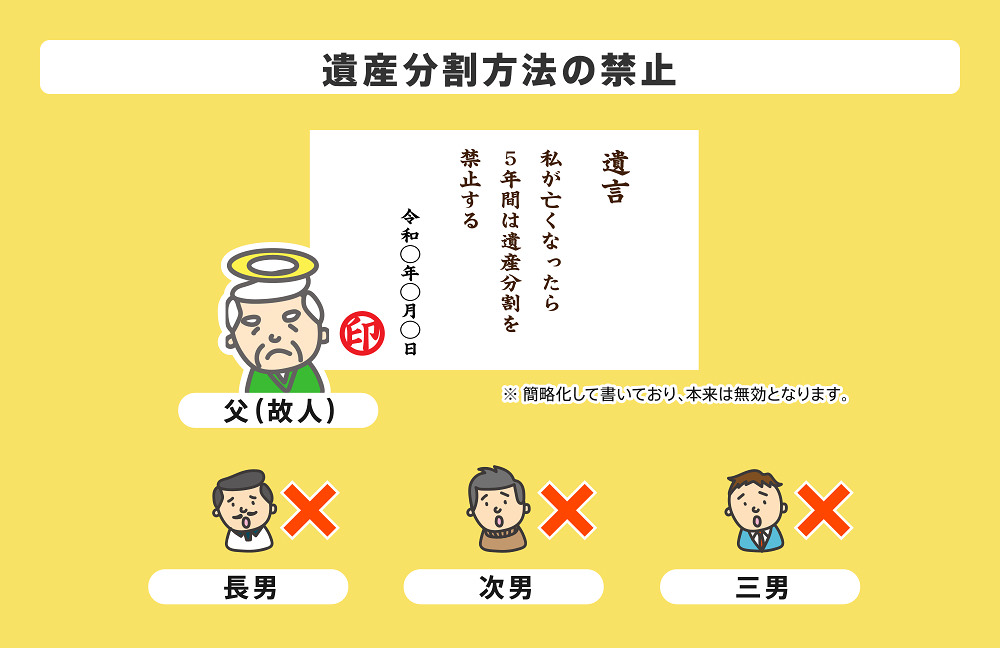

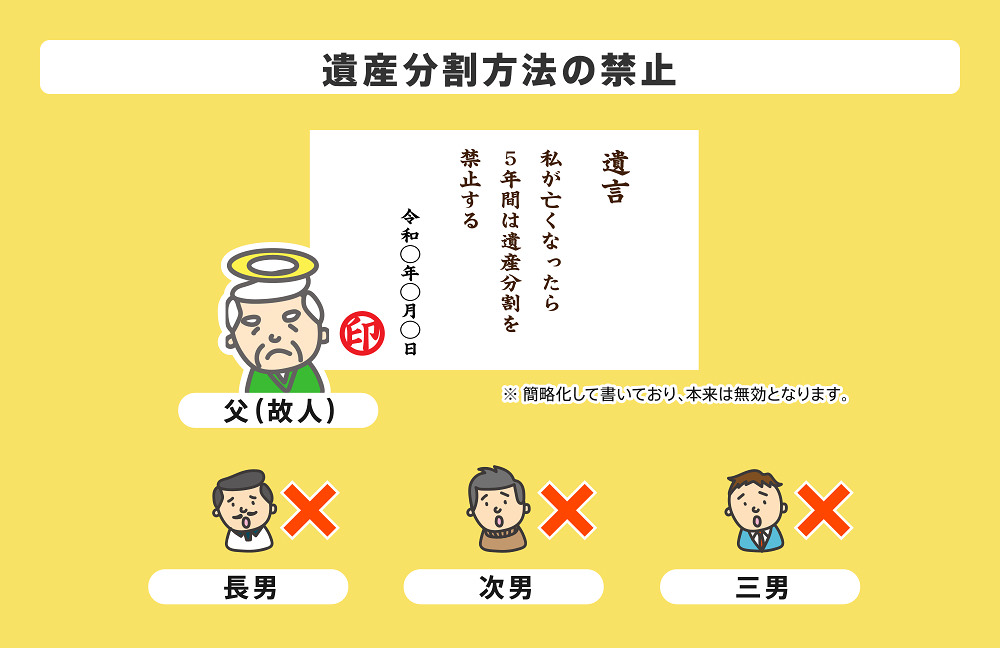

1-2 遺産分割方法の指定と禁止

遺言書では、遺産分割方法(遺産の分け方)の具体的な指定を行えます。

例えば「長男に自宅不動産を相続させる」などが遺産分割方法の指定です。

相続分の指定は抽象的な「割合」を指定する場合ですが、遺産分割方法の指定は「具体的に何をあげるのか」を指定できます。

また、一定期間(5年以内)相続人に対して遺産分割を禁止することも可能です。

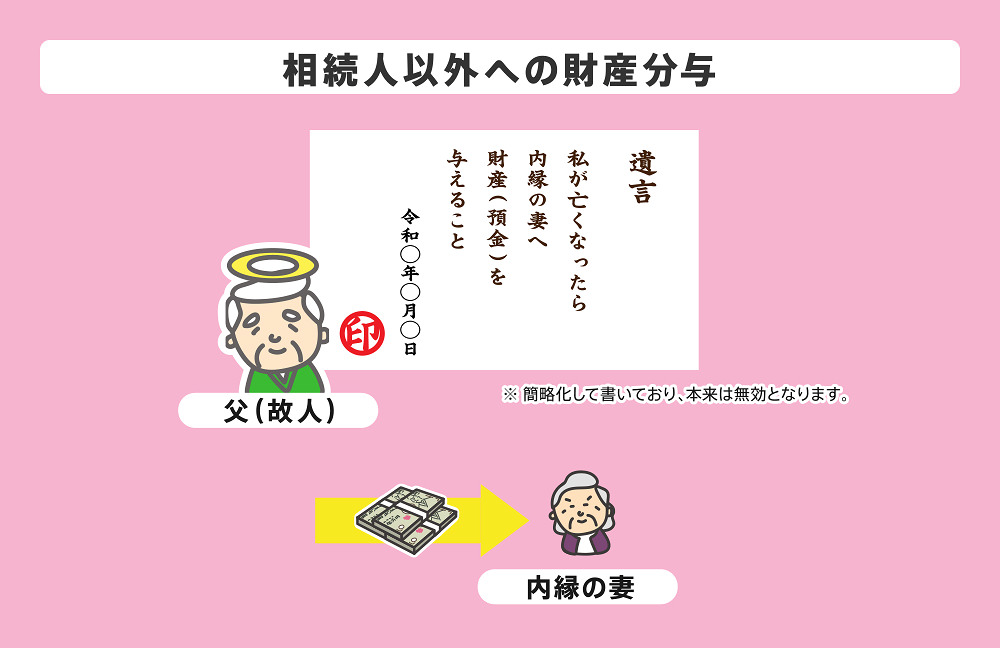

1-3 相続人以外への財産分与

遺言書で指定しておけば、内縁の妻などのように相続人以外の人物に財産を与えることが可能です。

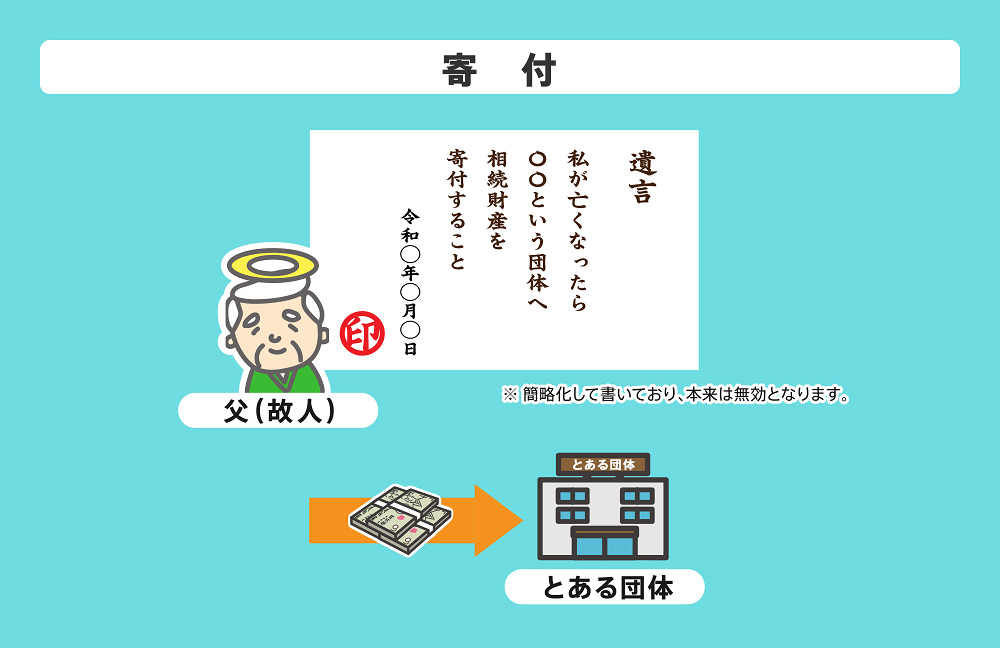

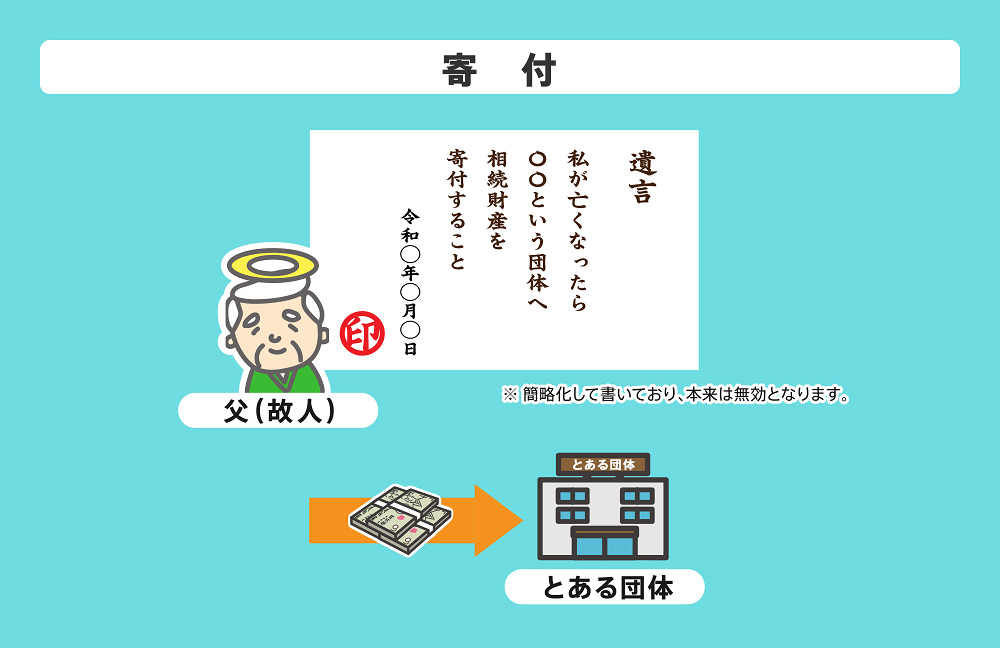

1-4 寄付

遺言書で指定しておけば、法人や団体などへの寄付もできます。

ただし、現金や預貯金以外の形で寄付をしようとしても寄付先に断られる恐れがあるので、事前に寄付先の団体にも確認しておきましょう。

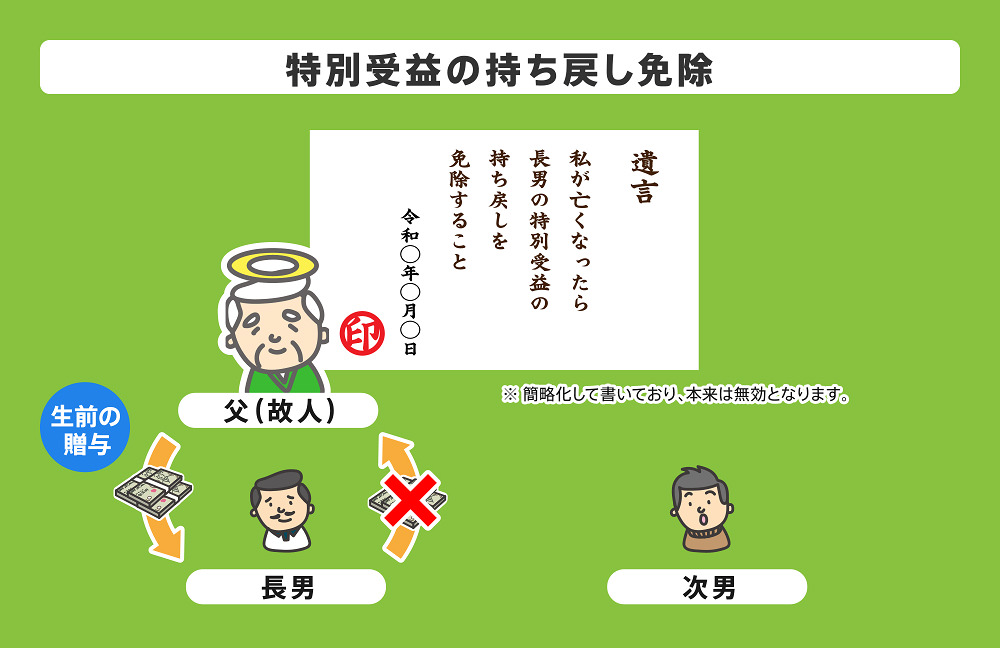

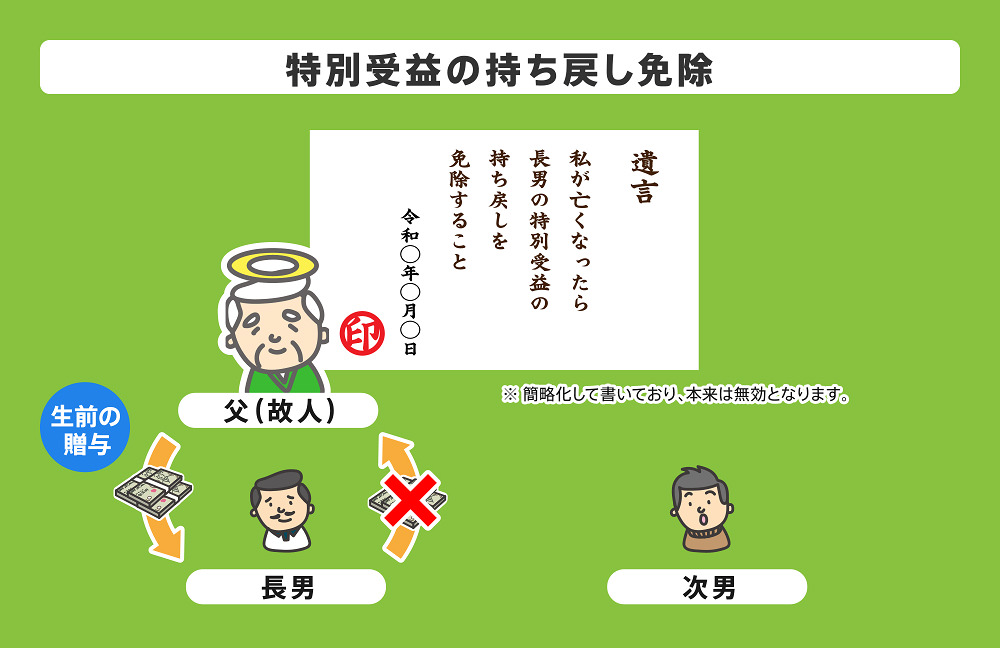

1-5 特別受益の持ち戻し免除

遺言書では、特別受益の持ち戻し免除を指定できます。

特別受益とは、相続人が亡くなった人が特別に受けていた利益であり、相続人に対して行われた生前贈与などが該当します。

過去の生前贈与が特別受益に該当すると、過去の贈与も遺産に加えて遺産分割方法や割合を決定しなければならなくなります。

これが特別受益の持ち戻しです。

特別受益の持ち戻しが行われると、過去に贈与を受けた相続人は遺産の取り分が減ってしまう恐れがあり、贈与の意味がなくなってしまう恐れがあります。

過去の贈与については考慮せず、相続時の財産を平等に分割してもらいたい場合は、遺言書で特別受益の持ち戻し免除を指定しておきましょう。

遺言書にて特別受益の持ち戻し免除について指定していれば、過去の贈与は特別受益に含まれることはありません。

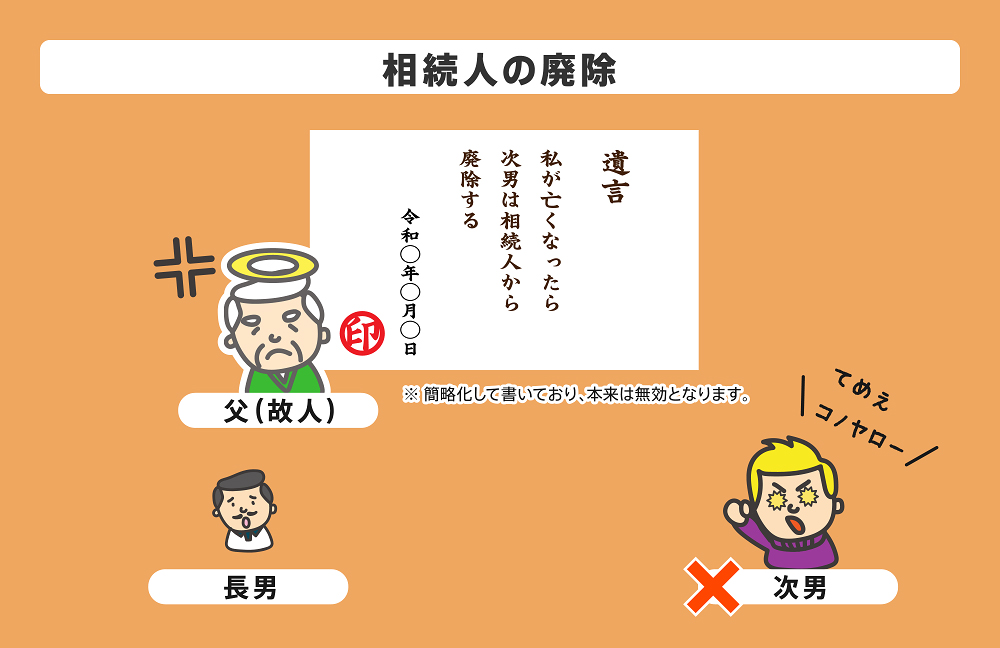

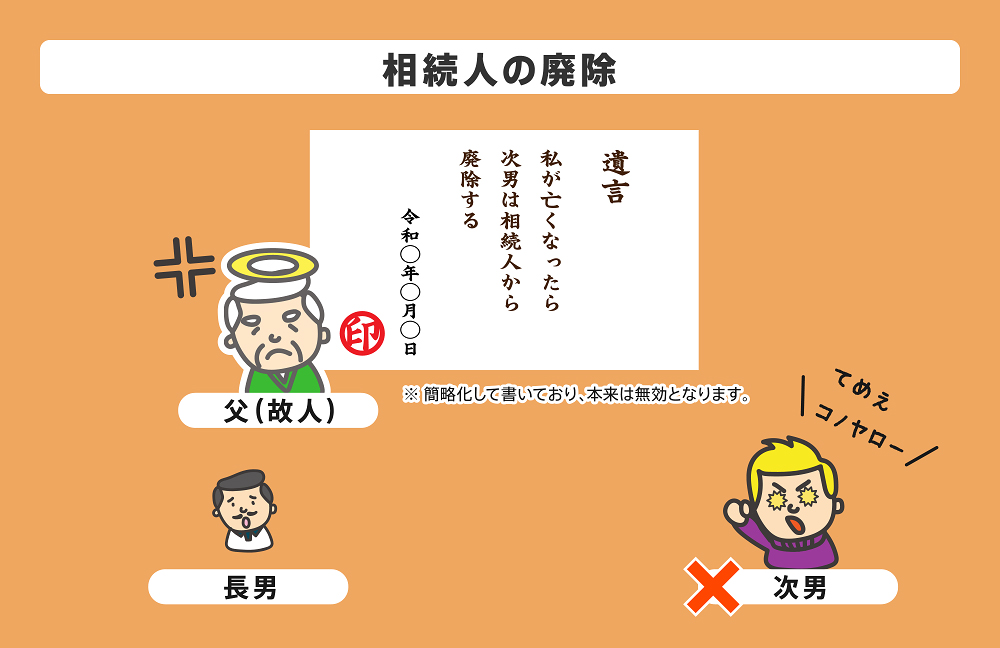

1-6 相続人の廃除や取消し

故人を虐待していた相続人などがいたら、遺言で相続人の地位を奪う「廃除」という手続きができます。

反対に、既に廃除していた相続人の廃除決定を取り消すことも可能です。

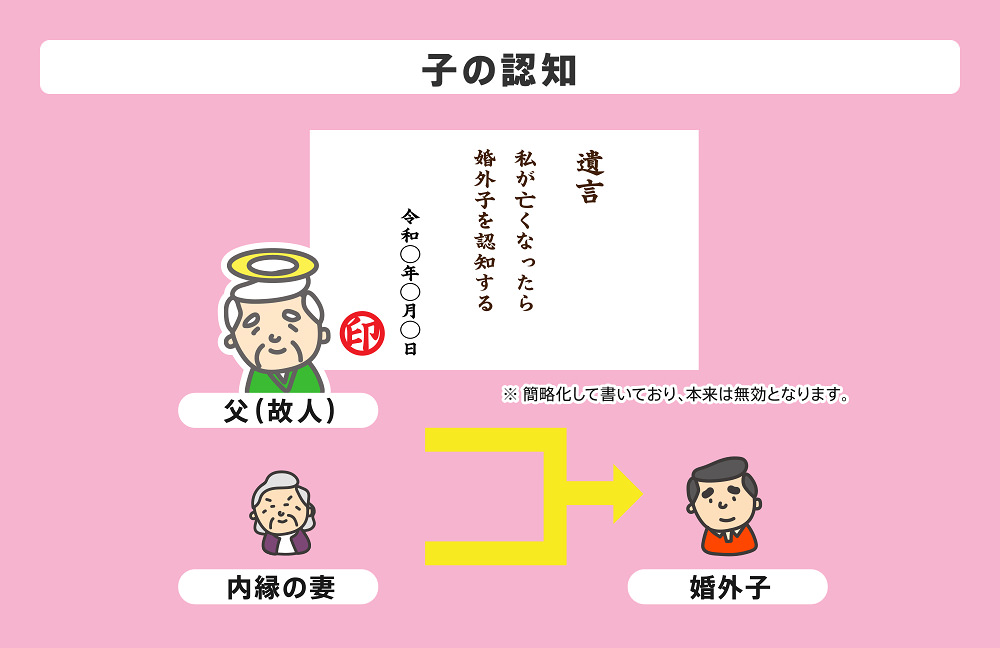

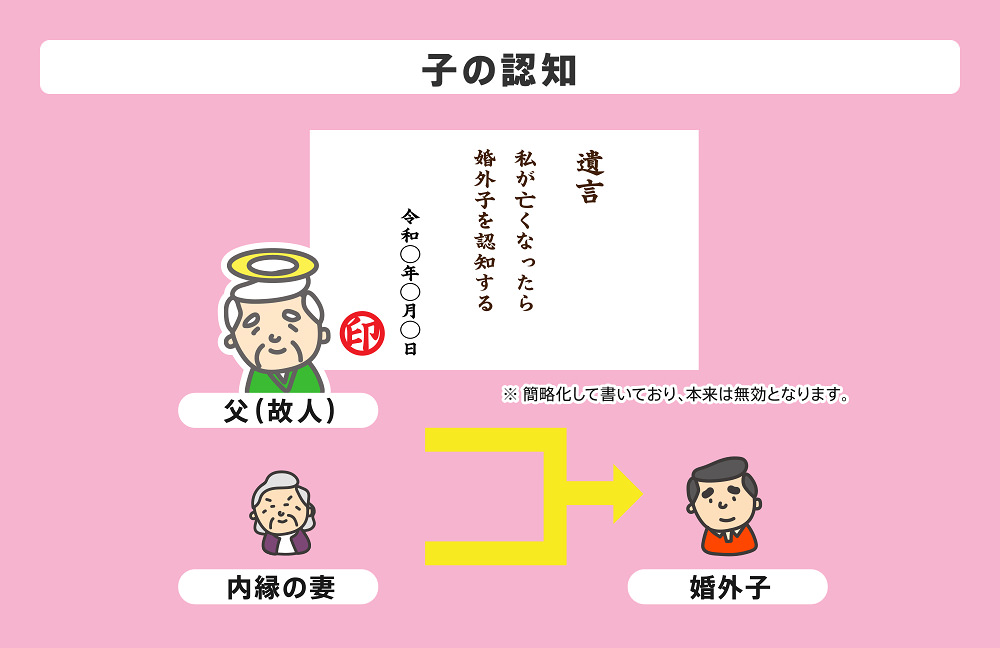

1-7 子どもの認知

婚外子がいる人は、遺言によって認知できます。

遺言にて婚外子を認知すれば、婚外子も実子として相続権を得られます。

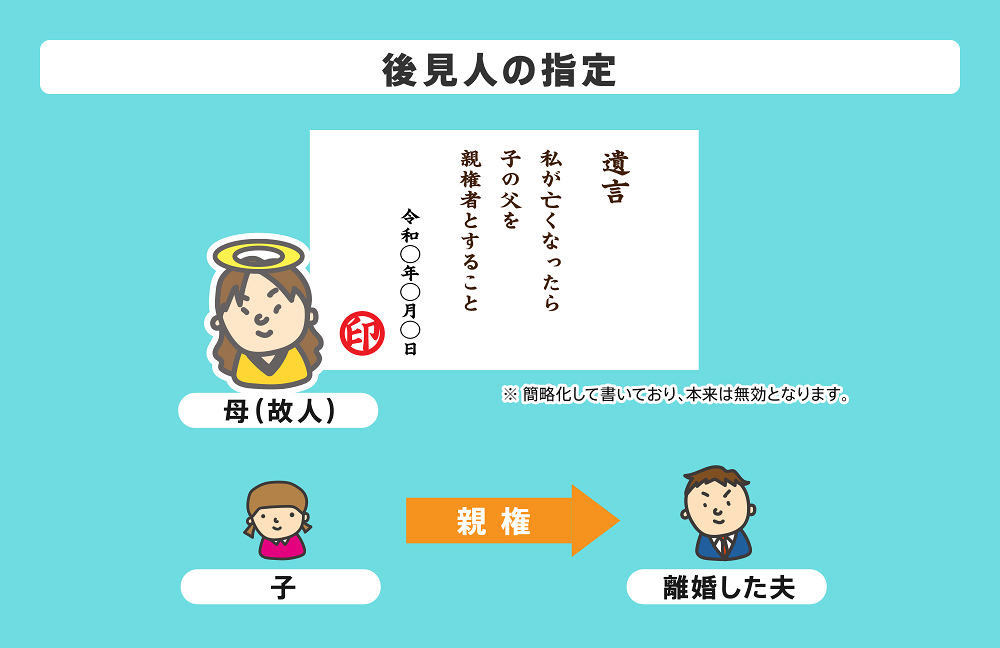

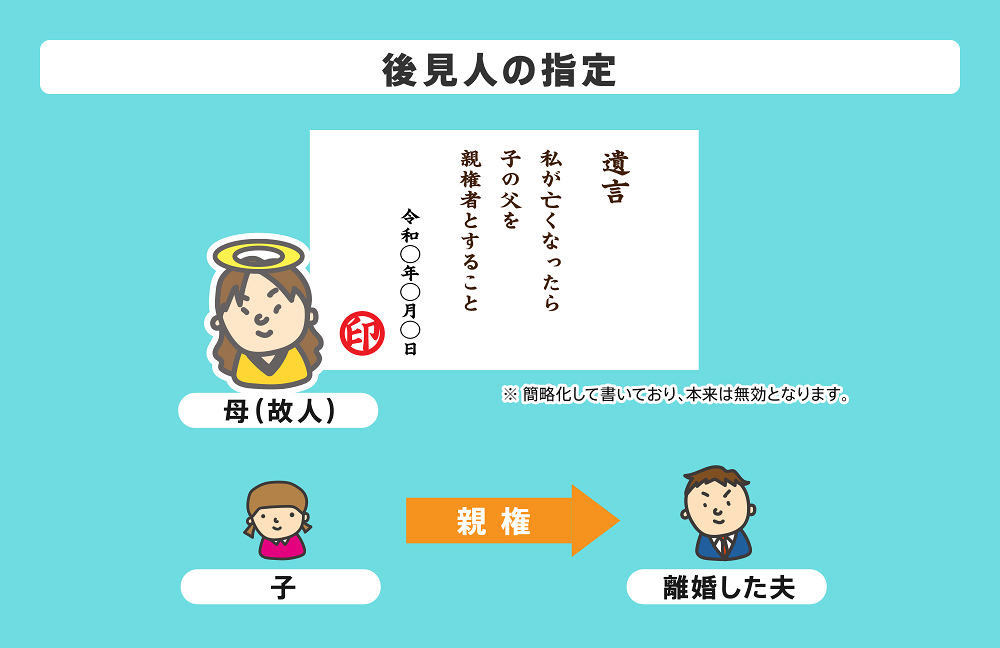

1-8 後見人の指定

遺言者が死亡することによって親権者がいなくなる場合などには、子供の後見人(親権者に代わって子の監護養育や財産管理を行う人)を遺言で指定できます。

例えばイラストのように、離婚後に母親が単独で親権者となった後に母親が死亡しても、父親が自動的に親権者になるわけではありません。

そのため、、遺言によって事前に後見人を定めておくと安心です。

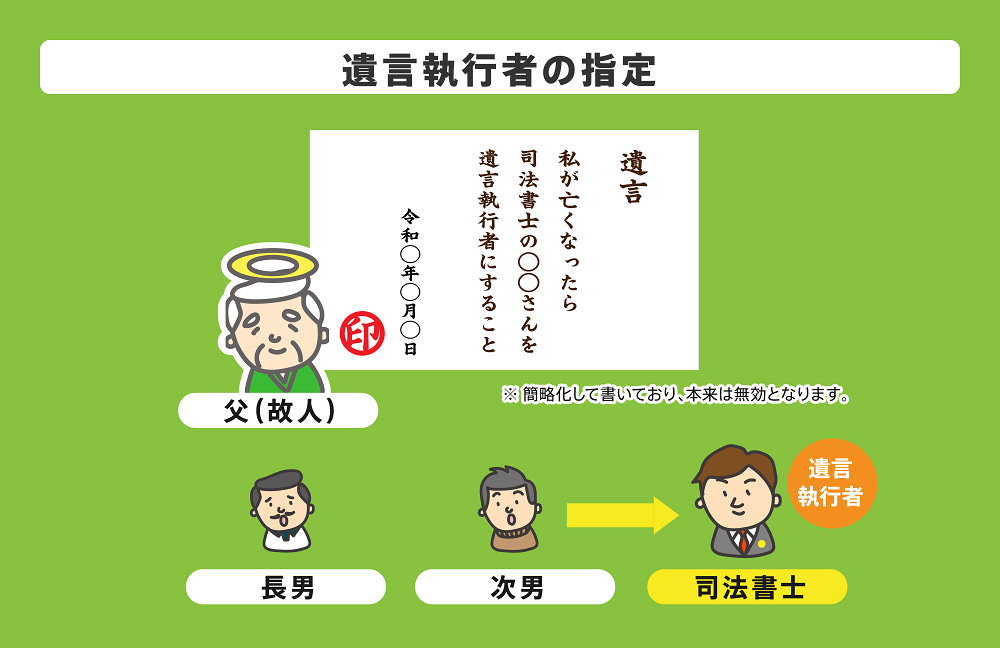

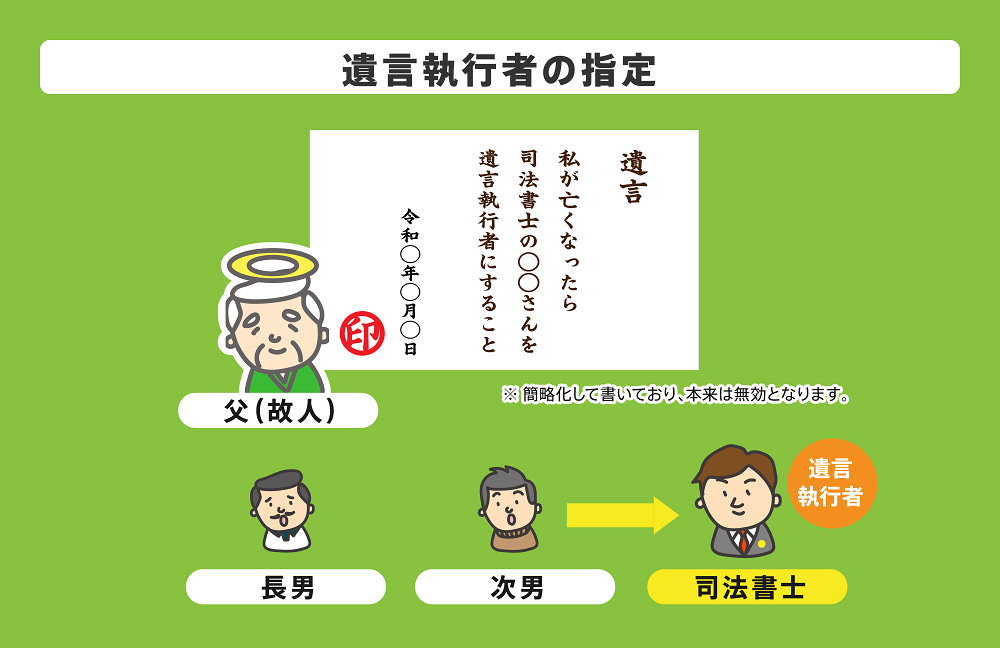

1-9 遺言執行者の指定、指定の委託

遺言内容を実現してもらうための「遺言執行者」を遺言によって指定できます。

また遺言執行者を指定してもらう人を遺言で指定することも可能です。

なお遺言執行者がいれば単独で不動産の名義変更手続きなどを行えます。

遺された家族の負担や相続トラブルを回避するためにも、遺言書作成時には遺言執行者も選任しておくと安心です。

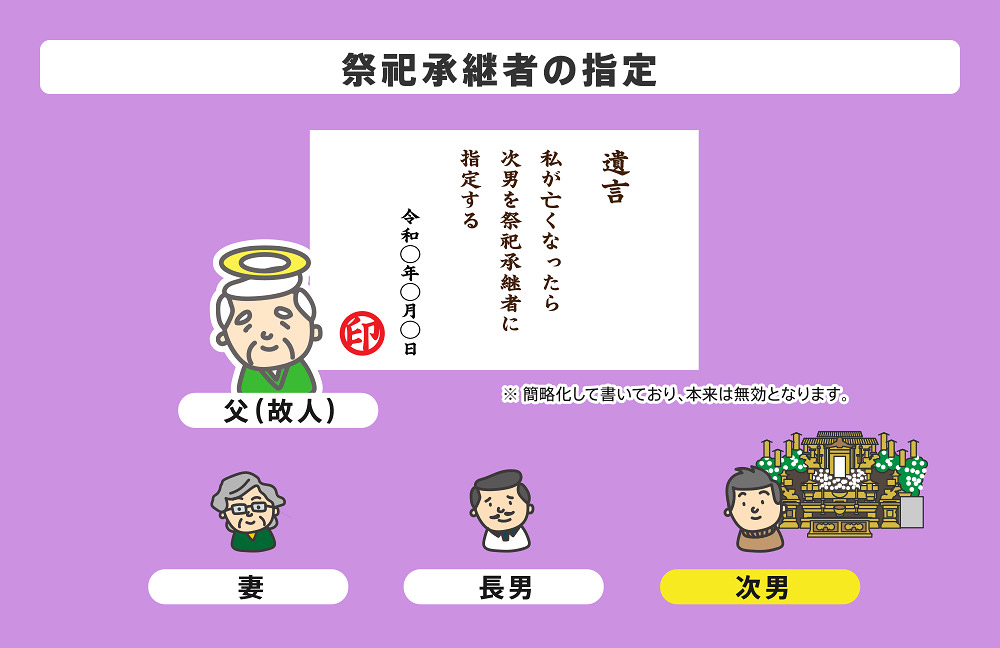

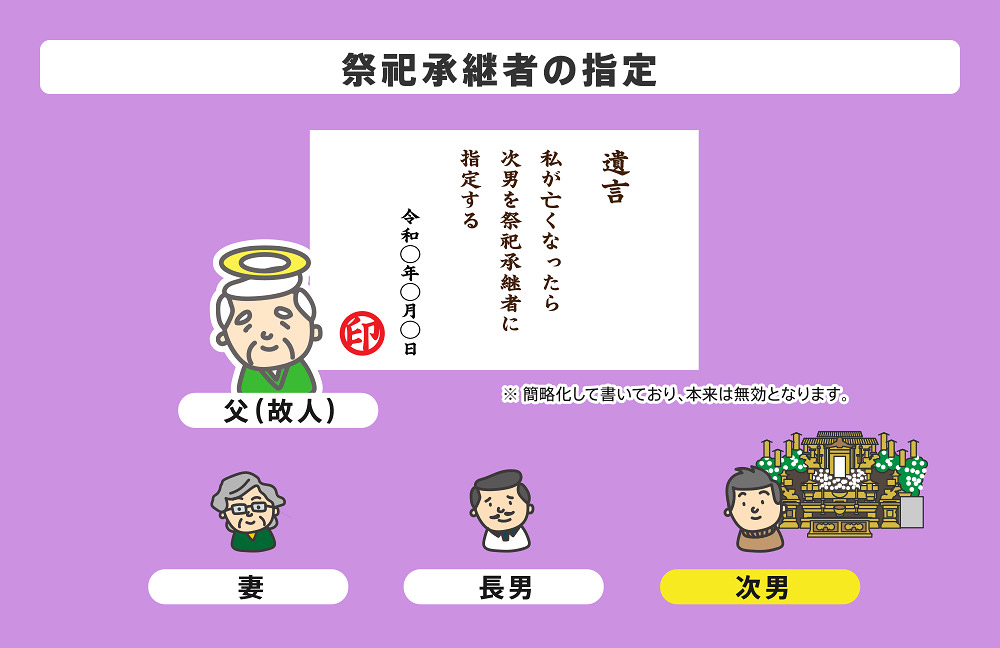

1-10 祭祀承継者の指定

仏壇やお墓、家系譜などの先祖を守るための財産を承継する人を遺言によって指定できます。

2章 遺言書に書いても効力を持たない4つのこと

本記事の1章で解説したように、遺言書では遺産分割方法の他にも様々なことを指定可能です。

一方で、下記に関する内容は遺言書で指定したとしても効力を持たせることはできません。

- 養子縁組や離婚・結婚

- 家族への希望や感謝の気持ち

- 遺言者が経営していた事業の承継方法

- 遺体の処理方法

それぞれ詳しく見ていきましょう。

2-1 養子縁組や離婚・結婚

遺言書では子供の認知は認められるものの養子縁組や離婚、結婚については指定できません。

これらのことを記載していても、その部分は無効になってしまいます。

2-2 家族への希望や感謝の気持ち

遺言書では付言事項として家族への希望、感謝の気持ちを書く人も多いですが、付言事項自体は効力を持ちません。

とはいえ、遺言書に書かれた故人の気持ちを持ち、心を動かされる家族もいるでしょう。

2-3 遺言者が経営していた事業の承継方法

会社経営者が遺言書を作成する際に、自分の死後は長男に会社を継いでほしいなど承継方法について記載する人もいます。

これらは付言事項に該当しあくまでも本人の遺志や希望として扱われ、効力を持つことはありません。

2-4 遺体の処理方法

臓器提供など遺体の処理方法についても、故人の希望という扱いになるため、遺族が必ず従わなければならないわけではありません。

とはいえ、家族が臓器提供すべきかや遺体の処理方法に悩んでしまうことが予想される場合は、遺言書に記載しておいても良いでしょう。

3章 遺言の効力が無効になるケース

本記事の1章で紹介した内容を遺言書に記載したい場合、法律で決められた要件に従い遺言書を作成しなければなりません。

遺言者の意思内容が正確に反映されていない場合や作成当時の遺言能力に疑問が残る場合は、遺言書が無効になる恐れがあるのでご注意ください。

遺言書が無効になってしまうケースは、主に下記の通りです。

- 認知症で判断能力がない人が遺言書を作成した

- 遺言者が15歳未満である

- 無理矢理に遺言書を書かせた

- 騙して遺言書を書かせた

- 誰かが遺言書を書き換えた

- 遺言書が複数あると前の遺言書は無効になる

- 自筆証書遺言で自筆していない部分がある

- 加除訂正の方法が間違っている

- 日付が入っていない

- 署名押印がない

- 遺言内容と実際の遺産内容が全く合っていない

- 何が言いたいのかわからない

- 公正証書遺言で証人の資格が欠格していた

それぞれ詳しく見ていきましょう。

3-1 認知症で判断能力がない人が遺言書を作成した

認知症などで判断能力を失った人が作成した遺言書は、無効になってしまう恐れがあります。

遺言書を作成するには、自分の遺言内容を理解できる程度の意思能力である「遺言能力」が必要だからです。

3-2 遺言者が15歳未満である

遺言できるのは15歳からなので、14歳以下の子どもに遺言書を書かせても無効です。

3-3 無理矢理に遺言書を書かせた

相続人などが遺言者を脅して、遺言書を無理やり書かせても無効です。

遺言者の自由な意思決定が反映されたとは、到底言えないからです。

なお、遺言者を脅すなどして無理やり遺言書を書かせる行為は欠格事由に該当し、行った相続人はその相続に関する相続権を永遠に失います。

3-4 騙して遺言書を書かせた

相続人などが遺言者を騙して錯誤に陥らせ、遺言書を書かせても無効です。

こちらも、遺言者の自由な意思決定がなされたとは言えないからです。

3-5 誰かが遺言書を書き換えた

有効に遺言書が作成されたとしても、その後に相続人などが遺言書の内容を書き換えたら無効になります。

3-6 遺言書が複数あると前の遺言書は無効になる

遺言書が複数ある場合、以前の遺言書は無効になります。

ただし、後の遺言書と矛盾しない部分は有効です。

3-7 自筆証書遺言で自筆していない部分がある

自筆証書遺言は、財産目録以外の全文を自筆しなければならない遺言書です。

日付やタイトルを含め、一部でも自筆していない部分があれば全体が無効になります。

3-8 加除訂正の方法が間違っている

遺言には、法律上定まった訂正方法があります。

間違った加除訂正方法をしていたら、遺言書全体が無効になります。

修正箇所が多い場合は、訂正方法を間違えて遺言書が無効になることを防ぐために、新しいものを作成してしまうことも検討しましょう。

3-9 日付が入っていない

自筆証書遺言でよくありますが、日付が入っていない遺言書は無効です。

3-10 署名押印がない

自筆証書遺言や秘密証書遺言で、署名押印を忘れたら無効になります。

なお押印は認印でも有効です。

3-11 遺言内容と実際の遺産内容が全く合っていない

遺言した当時と死亡時の遺産内容が大きく変わっており、すでに遺言当時の遺産がまったく残っていない場合には、遺産相続方法を指定した遺言書は無効となります。

3-12 何が言いたいのかわからない

客観的にみて、何が言いたいのかわからない遺言書は無効です。

遺言書を作成するときは、自分の思いをぶつけるのではなく、財産の分け方などの必要事項をわかりやすく淡々と述べていく必要があります。

ただし、どうしても言いたいことがあれば「付言事項」として残すことができます。

遺言書の最後の欄に「付言事項」と書いて、その後自分の思いを書くと良いでしょう。

3-13 公正証書遺言で証人の資格が欠格していた

公正証書遺言の場合、2人の証人が必要です。

証人が下記の欠格事由に該当する場合、公正証書遺言は無効となるのでご注意ください。

- 未成年者

- 推定相続人や受遺者・これらの配偶者や直系血族

- 公証人の配偶者や四親等内の親族・書記および使用人

公正証書遺言の作成を司法書士や弁護士に依頼すれば、証人にもなってもらえるので、証人が原因で遺言書が無効になることを防げます。

4章 遺言書の効力を発揮できるケース

遺言書を検認手続きの前に開封してしまったケースなど「遺言書が無効になるのではないか」と思ってしまうこともあるでしょう。

下記のケースでは、遺言書の効力がなくなることはありません。

- 勝手に開封された遺言書

- 検認を受けていない遺言書

- 古い遺言書

- 遺留分を侵害する内容の遺言書

- 実際の財産の内容と異なる部分のある遺言書

それぞれ詳しく見ていきましょう。

4-1 勝手に開封された遺言書

検認手続きの前に開封された自筆証書遺言や秘密証書遺言も効力に影響はありません。

自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、発見したらすぐに家庭裁判所で「検認」を受けなければなりません。検認とは、遺言書の内容や状態を確認してもらう手続きです。

検認前に勝手に遺言書を開封することは違法行為であり、5万円以下の過料が科せられる恐れがあるのでご注意ください。

4-2 検認を受けていない遺言書

検認を受けていないからと言って、遺言書が無効になるわけではありません。

相続開始後時間が経っていても、検認さえ受ければ不動産の名義変更などに利用できる有効な遺言書となります。

4-3 古い遺言書

ものすごく古い遺言書でも、効力はあります。

遺言書には有効期限がないため、20年、30年前に書かれた遺言書でも有効です。

ただし、後に別の遺言書が書かれていたら、そちらの方が有効となります。

そのため、古い遺言書のうち新遺言と矛盾する部分は効果を失います。

4-4 遺留分を侵害する内容の遺言書

相続人の遺留分を侵害する遺言書も、有効であり遺言書自体が無効になることはありません。

遺留分とは、故人の配偶者や子供、両親などに認められている遺産を最低限度受け取れる権利です。

遺留分は遺言内容より優先されるため、遺言書の内容が遺留分を侵害している場合、遺留分を侵害された相続人は遺産を多く受け継いだ人物に対して、遺留分侵害額相当分の金銭を請求可能です。

ただし、遺留分侵害額請求はあくまでも遺留分にあたる権利を主張し金銭を請求できる制度であり、遺言書の内容そのものを無効にできるわけではありません。

4-5 実際の財産の内容と異なる部分のある遺言書

現実に存在する遺産内容と異なる遺言書も有効であり、遺言書そのものが無効になるわけではありません。

遺言書が古い場合、現実の遺産内容が遺言書に書かれている内容と異なっているケースがあるものです。

例えば、遺言書には不動産についての遺産分割方法が指定されているものの相続発生時には遺言者が不動産を売却し現金化しているなどのケースも考えられます。

この場合、遺言書のうち不動産に関する内容は効力を持ちませんが、それ以外の部分に関しては有効です。

5章 遺言書に効力を持たせるコツ

作成した遺言書に効力を持たせ、自分が希望する内容で遺産分割を行ってもらうためには、遺言書を無効にしない工夫および遺言内容を確実に実行させる工夫が必要になります。

具体的には、下記を行うのがおすすめです。

- 公正証書遺言を作成する

- 遺言執行者を選任する

- 司法書士・弁護士に遺言書の作成を相談する

それぞれ詳しく解説していきます。

5-1 公正証書遺言を作成する

相続対策で使用される遺言書には複数ありますが、中でも信頼性が高くおすすめできるのは公正証書遺言です。

公正証書遺言は公証役場で公証人が作成してくれる遺言書であり、下記の理由で作成をおすすめします。

- 公証人が作成するため形式不備による無効が少ない

- 原本が公証役場で保管されるため、紛失は改ざんリスクがない

相続人が遺言書を発見してくれるかわからない、遺言書が無効になるのをできるだけ避けたいのであれば、できるだけ公正証書遺言を作成しましょう。

5-2 遺言執行者を選任する

遺言書に効力を持たせ、確実に実行してもらうには、遺言執行者の選任もおすすめです。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために手続きを行う人です。

遺言執行者を選任しておけば、単独で遺産の名義変更手続きを行えますし、相続人に遺言書の内容を伝えてくれます。

遺言執行者は相続人がなることもできますが、遺言書の作成を依頼した司法書士や弁護士を選任すれば、作成時の意図や遺志も伝えてもらえます。

5-3 司法書士・弁護士に遺言書の作成を相談する

遺言書の無効を避けたいのであれば、遺言書を作成する段階で司法書士や弁護士に相談するのが良いでしょう。

相続に詳しい司法書士や弁護士であれば、遺言内容に関するアドバイスをしてくれるからです。

遺言書が遺留分を侵害している場合は指摘、対策をしてくれますし、遺言書の書き方についてもアドバイスをしてくれます。

公正証書遺言の作成は公証人が行ってくれますが、公証人は遺言内容そのものに関するアドバイスは行ってくれません。

そのため、遺言内容に関するアドバイスや相続発生後の手続きまで見据えた提案を受けたい場合は、相続に詳しい司法書士や弁護士に相談してみるのがおすすめです。

まとめ

遺言書では財産の分割方法や受け継ぐ人物だけでなく、様々な内容を指定できます。

自分が亡くなった後に家族や親族に財産を遺したい、お墓を継いでほしい人物が決まっているなどの場合は遺言書を作成するのが良いでしょう。

ただし、遺言書に効力を持たせるには法的な要件を満たして作成しなければなりません。

自分で遺言書を作成すると形式不備による無効や遺言内容が遺留分を侵害しているなどの恐れもあります。

遺言書の内容を確実に実行するためには、相続に詳しい司法書士や弁護士に遺言書の作成について相談するのがおすすめです。

司法書士や弁護士であれば、遺言書の作成だけでなく遺言執行者まで依頼できます。

グリーン司法書士法人では、遺言書の作成をはじめとする相続対策に関する相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

遺言は絶対有効になりますか?

遺言は法律で定められた方式を守って作成されていれば有効ですが、形式や内容に不備があると無効になることもあります。

また、遺留分を侵害する内容は、一部効力が制限される可能性があります。遺言には有効期限がありますか?

遺言に有効期限はなく、一度作成すれば原則として効力は続きます。

ただし、内容を変更したい場合は新しい遺言書を作成することで、前の遺言を撤回することができます。