- 相続分の譲渡とは何か

- 相続分の譲渡と相続放棄の違い

- 相続分の譲渡のメリット・デメリット

- 相続分の譲渡の手続き方法

相続分の譲渡とは、他の相続人や第三者に「自分の相続分」を譲り渡すことです。

相続分の譲渡をすれば、遺産の取り分を希望の人物に譲れますし、自分の相続分がなくなるので相続トラブルに巻き込まれるリスクを減らせます。

一方で、相続分を譲渡する相手によっては贈与税がかかる恐れがあるのでご注意ください。

本記事では、相続分の譲渡とは何か、メリット・デメリットや相続放棄との違いを解説します。

なお、相続分は譲渡だけでなく、単純に放棄も可能です。

相続分の放棄については、下記の記事で詳しく解説しているので、合わせてお読みください。

目次

1章 相続分の譲渡とは

相続分の譲渡とは、他の相続人や第三者に「自身の相続分」を譲り渡すことです。

相続分の譲渡は、持分の全部や一部、有償または無償など比較的自由度も高く、家庭裁判所の関与なども必要ないため簡単に行えるのが特徴です。

相続分の譲渡の特徴について詳しく見ていきましょう。

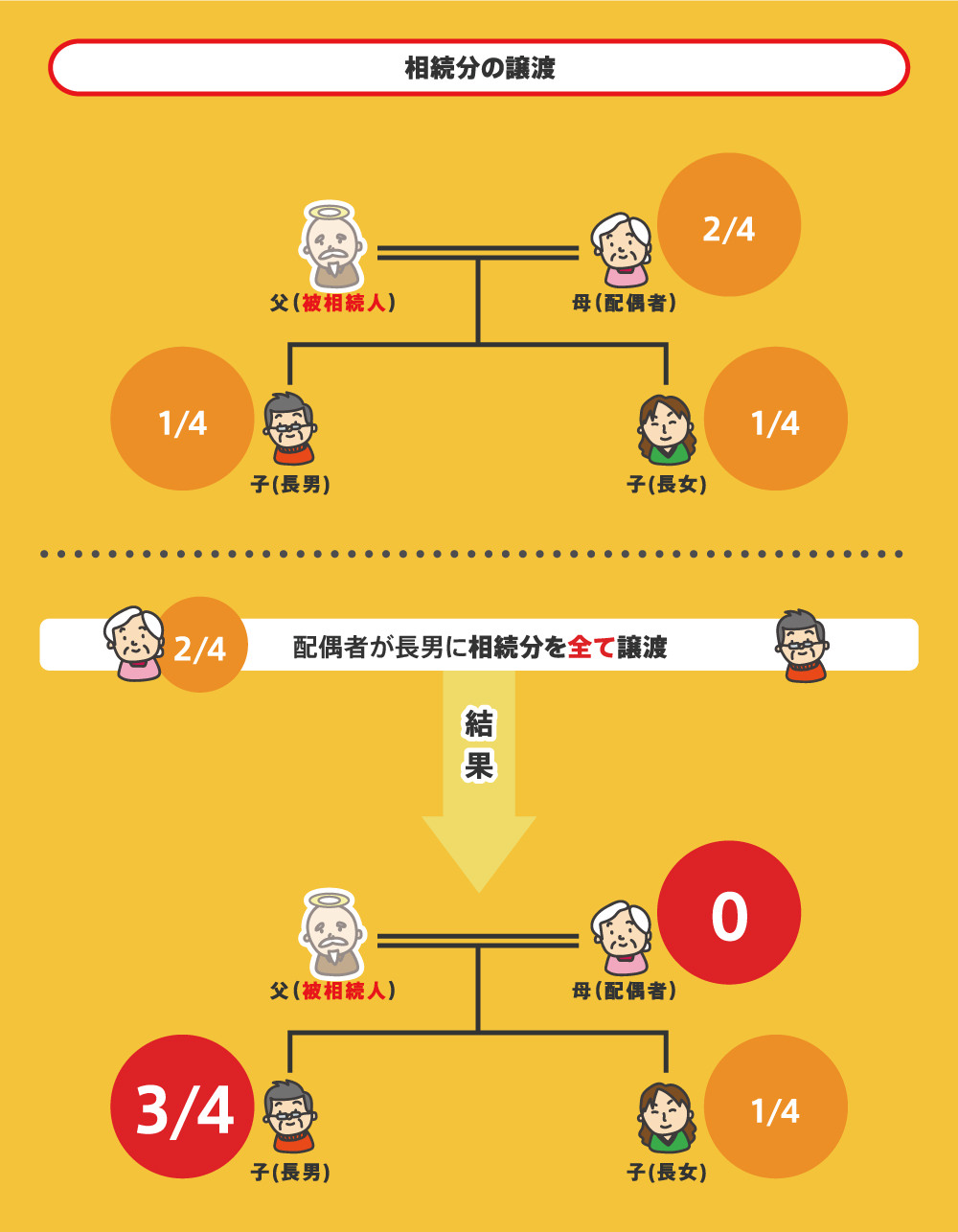

1-1 相続分を譲渡した側は相続分を失う

相続分を譲渡すると、譲渡した範囲で元の相続人は相続分を失います。

相続分をすべて譲渡したら、元の相続人は相続人としての立場を失い、遺産分割協議に参加する必要もなくなります。

遺産を相続できなくなってしまうデメリットはありますが、相続トラブルに巻き込まれたくない場合、有効な方法といえるでしょう。

1-2 相続分を譲り受けた側は相続人と同じ立場になる

相続分を譲り受けた人は「相続人」と同じ立場になるので、遺産分割協議に参加して遺産分けの話し合いをしなければなりません。

1-3 相続分は第三者にも譲渡できる

相続分は、他の相続人だけではなく第三者にも譲渡できます。

極端な話ですが、相続人ではない自分の友人に相続分を譲渡しても問題ありません。

第三者に譲渡した場合、第三者が相続人と同じ地位になるので遺産分割協議に参加する必要があります。

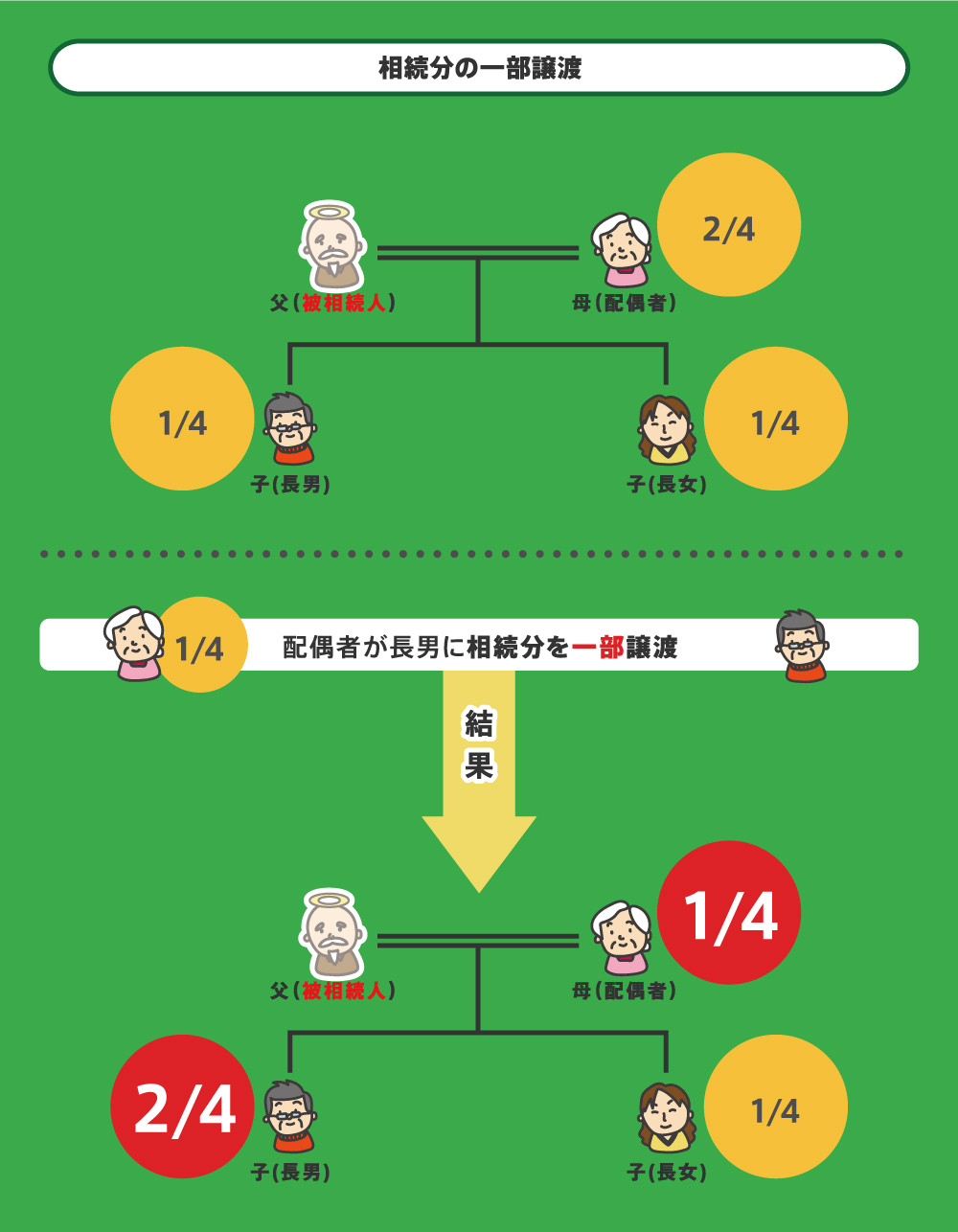

1-4 一部だけの譲渡もできる

相続分は、すべて譲渡してもかまいませんが、一部の譲渡も可能です。

例えば、2分の1の相続分のある人が4分の1だけ譲渡してもかまいません。

1-5 有償でも無償でもかまわない

相続分の譲渡は無償で行うだけでなく、有償で譲渡することも可能です。

有償譲渡か無償譲渡などによって、かかる税金が変わってくるのでご注意ください。

相続分の譲渡により発生する税金は、本記事の後半で解説します。

1-6 他の相続人の同意は不要である

相続分を譲渡するとき、他の相続人の同意は不要です。

譲渡人と譲受人双方が納得していたら、相続分の譲渡を行えます。

とはいえ、譲受人が遺産分割協議に参加することを考えると、トラブルのリスクを下げるために、他の相続人に事前に告知しておくと良いでしょう。

1-7 借金などの債務も移転する

相続分を譲渡すると、借金などの債務も一緒に移転します。

例えば、100万円分の相続債務のある人が相続分を譲渡すると、譲受人が100万円分の負債を払わねばなりません。

なお、債権者の事前同意を得ないと、債権者には主張できないので注意が必要です。

故人の借金を相続しない方法としては、相続分の譲渡の他に相続放棄もあります。

次章では、相続分の譲渡と相続放棄の違いを詳しく見ていきましょう。

2章 相続分の譲渡と相続放棄の違い

相続分の譲渡によく似た制度として「相続放棄」があります。

相続放棄は、相続人としての地位を放棄する制度であり、プラスの財産もマイナスの財産も一切受け継がなくなります。

相続放棄は法律上の手続きであり、家庭裁判所で申立てをしなければなりません。

相続分の譲渡と相続放棄の違いをまとめると、下記の通りです。

| 相続分の譲渡 | 相続放棄 | |

| 対象者 | 特定の人に譲渡できる | 他の共同相続人や後順位の相続人に相続分が移る (相手を指定できない) |

| 後順位の相続人への効果 | 影響しない | 後順位の相続人に相続分が移るケースがある |

| 相続分のうち一部か全部か | 一部または全部を自由に選べる | 全部 |

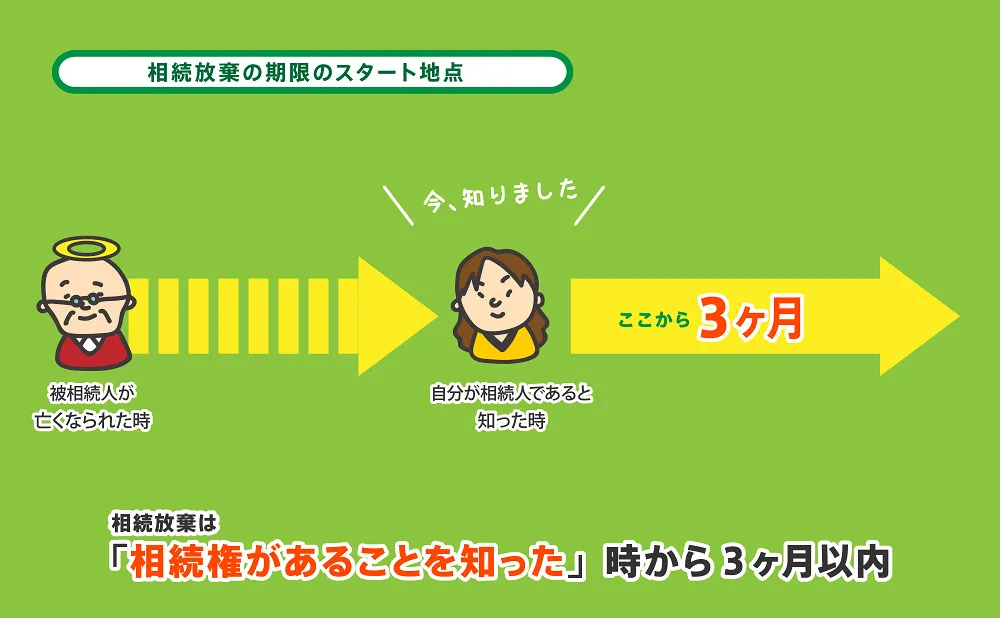

| 期間制限について | 期間制限なし | 自分が相続人になってから3ヶ月以内 |

| 家庭裁判所の手続き | 不要 | 必要 |

| 対価 | 有償または無償 | なし |

2-1 相続分を特定の人に譲渡できるか

相続分の譲渡の場合、相続分を特定の相手に譲渡可能です。

例えば、仲の良かった弟に自分の相続分を譲渡するといったケースです。

【条件】

相続人は長男(自分)・長女、次男の計3名

【長男の相続分を次男に譲った場合】

長女1/3、次男2/3

【長男が相続放棄をした場合】

長女1/2、次男1/2

上記のように、相続分の譲渡であれば、特定の相続人・第三者に自分の相続分を譲渡可能です。

一方、相続放棄は単純に自分の相続権がなくなるだけなので、相続放棄をする相続人は自分の相続分がが移転する相手を指定できません。

2-2 後順位の相続人への影響

相続分の譲渡の場合、後順位の相続人に影響はありません。

自分の相続分を他の相続人・第三者に譲るため、後順位の相続人に相続権が移ることがないからです。

一方、相続放棄をすると自分が最初から相続人ではなかった扱いになります。

そして、同順位の相続人が1人もいなくなると、後順位の相続人に相続権が移る仕組みです。

例えば、一人っ子が親の相続人になったときに相続放棄すると、祖母や祖父が相続人になります。

相続分の譲渡であれば、祖父母は相続人になりません。

2-3 一部の相続分のみを譲渡できる

相続分の譲渡の場合、一部の相続分の譲渡が可能です。

これに対し、相続放棄は一部のみすることは認められず、すべて放棄する必要があります。

2-4 熟慮期間を過ぎていても譲渡できる

相続分の譲渡の場合、特に期間制限はありません(ただし遺産分割協議の成立までにする必要はあります)。

これに対し、相続放棄の場合は、自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所への申立てを行わなければなりません。

期限を過ぎると相続放棄が認められなくなる恐れがあるのでご注意ください。

2-5 裁判所での手続きが不要

相続分の譲渡の場合、当事者間の合意のみによって行えます。

ただし、トラブル防止のために譲渡証書などを用意しておくと安心です。

一方、相続放棄は家庭裁判所で「相続放棄の申述」と呼ばれる手続きをしなければなりません。

相続放棄の申立て方法および必要書類は、下記の通りです。

| 提出先 | 故人の住所地を管轄する家庭裁判所 |

| 手続きする人 | 相続放棄する人(または法定代理人) |

| 手数料の目安 |

|

| 必要なもの |

|

3章 相続分の譲渡のメリット・デメリット

相続分の譲渡をすると、遺産分割協議から離脱できる、希望の人物に相続分を譲渡できるなどのメリットがあります。

一方で、相続分の譲渡をすると税金がかかる恐れがある点に注意しなければなりません。

相続分の譲渡のメリット・デメリットを詳しく見ていきましょう。

3-1 メリット

相続分の譲渡をすると、自分が希望する人物に相続分を譲れます。

他にも、遺産分割協議に参加せずにすむ、相続手続き完了前に金銭を受け取れるなど下記のメリットがあります。

- 遺産分割協議に参加しなくてすむ

- 自分が希望する人物に相続分を譲れる

- 遺産分割協議・相続手続きが完了する前に金銭を受け取れる可能性がある

相続分の譲渡によって、遺産の取り分を1人に集中させれば遺産分割協議や相続手続きをスムーズに進めやすくなります。

また、相続分の譲渡は有償でもできるので、相続手続き完了前にまとまった金銭を受け取れる可能性もあります。

3-2 デメリット

相続分の譲渡をすると、譲渡の相手や方法によっては税金がかかる場合があります。

また、第三者に相続分を譲渡してしまうと、関係性の薄い人物が遺産分割協議に参加しトラブルになる恐れもあります。

相続分の譲渡をするデメリットは、下記の通りです。

- 相続分の譲渡をしても債務の支払い義務を負う恐れがある

- 遺産分割協議がまとまらずトラブルになる恐れがある

- 譲渡の相手・方法によっては税金がかかる

相続分の譲渡は相続放棄と異なり、手続き後も相続人としての地位は残り続けます。

したがって、故人が借金を遺していた場合、債権者から借金の返済を請求される可能性がゼロではありません。

故人の借金についても譲渡可能ですが、債権者から請求された場合、相続分の譲渡を理由に断ることはできないのでご注意ください。

故人の借金を返済したくないのであれば、本記事の2章で詳しく解説した相続放棄を選択しましょう。

4章 相続分の譲渡がおすすめなケース

本記事の3章で解説したメリット、デメリットを踏まえると、相続分の譲渡をおすすめできるケースは、主に下記の通りです。

- 他の相続人や第三者など特定の人に相続分を譲渡したい

- 相続分のうち一部を譲渡したい

- 他の相続人や第三者へ有償で相続分を譲渡したい

- 遺産分割協議への参加、相続トラブルの関与を避けたい

相続分の譲渡は希望の人物に自分の取り分を譲れるので、特定の人物に遺産を受け継いでほしいと考えている場合に適しています。

遺産分割協議に参加したくない、相続トラブルを避けたい場合にも、相続分の譲渡が向いている場合もありますが、トラブルが泥沼化しそうであれば状況によっては相続放棄も検討しましょう。

相続分の譲渡をすべきか相続放棄をすべきか迷った場合は、相続に詳しい司法書士や弁護士に一度相談してみるのがおすすめです。

専門家であれば、遺産や相続人の状況に合わせて最も良い方法を提案できます。

5章 相続分の譲渡の手続方法

相続分の譲渡は、当事者間の合意で有効に成立しますが、トラブルを防止するため、次のような手順で進めるのがベストです。

- 譲渡人と譲受人で相続分譲渡の合意

- 相続分譲渡証書を作成しよう

- 相続分譲渡通知書を作成しよう

- 相続分譲渡通知書を発送しよう

それぞれ詳しく見ていきましょう。

STEP① 譲渡人と譲受人で相続分譲渡の合意

相続分を譲渡するときには、譲渡人と譲受人が話し合いをして譲渡の条件を決定します。

相続分の全部なのか一部なのか、有償なのか無償なのか、しっかり話し合って合意しましょう。

STEP② 相続分譲渡証書を作成しよう

合意できたら、必ず「相続分譲渡の証明書」を作成しましょう。

相続分譲渡の証明書を「相続分譲渡証書」や「相続分譲渡証明書」ともいいます。

この書面がないと他の相続人に相続分の譲渡が行われたことを証明できませんし、不動産登記の際にも提出を求められます。

相続分譲渡証書は、譲渡人と譲受人が自分たちで必要事項を記入して署名押印すれば完成します。

実印で押印して双方の印鑑証明書を添付しましょう。

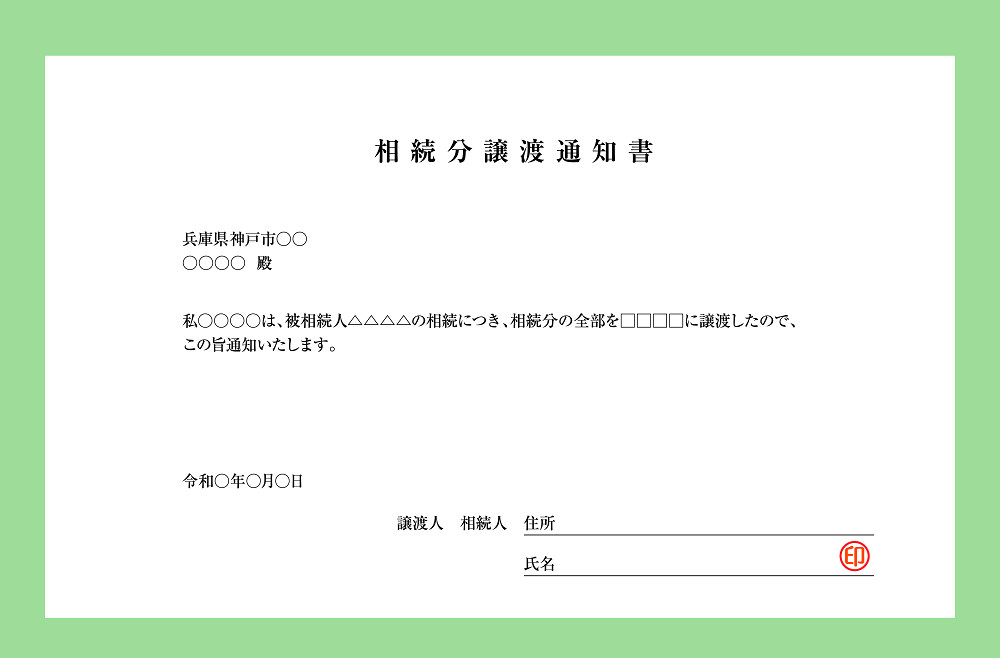

STEP③ 相続分譲渡通知書を作成しよう

相続分を譲渡したら、譲渡したことを他の相続人に知らせるための「相続分譲渡通知書」を作成しましょう。

相続分譲渡通知書とは、譲渡人が他の相続人へ「相続分を譲渡しました」と知らせる通知書です。

これにより他の相続人は「譲受人が相続分を取得した」と知ります。

また、譲受人が第三者の場合、①譲受人を交えて遺産分割協議を行うか②相続分の取り戻し請求をするか選択できます。

STEP④ 相続分譲渡通知書を発送しよう

相続分譲渡通知書を送るときには、記録の残る「配達証明付き内容証明郵便」を利用しましょう。

内容証明郵便を使うと郵便局と差出人の手元に日付入りの控えが残り確実に証拠を残せます。

配達証明を使うといつ相手に郵便が送達されたのかも明らかになるので、不着などの余計なトラブルを避けられます。

6章 不動産の相続分を譲渡したときの登記手続き

相続分譲渡が行われたとき、遺産の中に不動産が含まれていると「相続登記」(名義変更の手続き)が必要です。

相続登記の方法は、相続分譲渡の相手方が他の相続人か第三者かどうかで異なります。

相続分譲渡の相手方が他の相続人なのか第三者なのかで、どのように手続きが変わるのか確認しましょう。

6-1 相続分譲渡の相手方が「他の相続人」の場合

相続分の譲渡の相手方が他の相続人(共同相続人)の場合は、その後に行われた遺産分割協議の結果を直接登記できます。

したがって、相続分の譲渡の譲受人が「他の相続人」の場合は、登記申請が1回で完了します。

下記のケースを考えてみましょう。

【条件】

- 相続人は子供3名(長男、長女、次男)

- 長女が長男に相続分をすべて譲渡した

- 遺産分割協議の結果、長男が不動産をすべて取得することになった

上記のケースでは、故人から長男へ名義変更されたといった内容で登記申請を行えば手続きが完了します。

相続登記の際には、下記の書類などが必要となります。

- 長女から長男への相続分譲渡証明書

- 長男と次男の遺産分割協議書

なお、状況によっては相続分の譲渡が完了する前に「法定相続分による相続登記」が行われていることもあるでしょう。

その場合には、相続分の譲渡人から譲受人へ持分の移転登記を行わなければなりません。

登記申請が完了するまでの流れは、下記の通りです。

- 相続が発生する

- 故人から相続人3名へ不動産の名義変更を行う(法定相続分による相続登記)

- 相続分の譲渡が行われる

- 長女から長男へ1/3持分移転登記を行う

一度、法定相続分による相続登記を行っていることで登記申請の回数が増えてしまいますし、登録免許税も余分にかかってしまいます。

6-2 相続分譲渡の相手方が「第三者」の場合

相続分の譲渡の相手方が第三者の場合は、①法定相続分による相続登記(共同相続登記)を行い相続人全員の共有名義にした後に、②譲渡人から譲受人へ持分移転登記を行わなければなりません。

下記のケースを見てみましょう。

【条件】

- 相続人は子供3名(長男、長女、次男)

- 長女が第三者であるAに相続分をすべて譲渡した

- 遺産分割協議の結果、Aと長男、次男で不動産を3分の1ずつ取得することになった

この場合、相続分の譲渡および登記申請が完了するまでの流れは、下記の通りです。

- 相続が発生する

- 故人から相続人3名へ不動産の名義変更を行う(法定相続分による相続登記)

- 相続分の譲渡が行われる

- 長女からAへ1/3持分移転登記を行う

このように、2回に分けて登記申請をしなければなりません。

登記申請のたびに書類作成や必要書類の収集を行うのは非常に大変なので、自分で手続きするのが難しい場合は司法書士に相談するのが良いでしょう。

7章 相続分の譲渡にかかる税金

相続分の譲渡をした場合にかかる税金の取扱いは、譲渡の相手と有償・無償かどうかによって変わってきます。

それぞれのケース別にかかる税金をまとめると、下記の通りです。

| 譲渡人にかかる税金 | 譲受人にかかる税金 | |

| 他の相続人に無償贈与 | かからない | 相続税 |

| 他の相続人に有償贈与 | 相続税 | 相続税 |

| 第三者に無償贈与 | 相続税 | 贈与税 |

| 第三者に有償贈与 | 相続税 譲渡所得税 | かからない (対価が低すぎると贈与税がかかる) |

それぞれ詳しく紹介していきます。

7-1 他の相続人に無償譲渡

他の相続人に相続分を無償譲渡した場合、譲渡人には何の税金もかかりません。

一方、譲受人は譲り受けた分も含めて自分が取得した遺産に対して、相続税の申告・行わなければなりません。

- 譲渡人:何もなし

- 譲受人:相続税

ただし、相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除が用意されており、遺産総額が基礎控除内であれば相続税はかかりません。

7-2 他の相続人に有償譲渡

他の相続人に相続分を有償譲渡した場合、譲渡人と譲受人ともに相続税の申告を行う必要があります。

ただし、先ほど解説したように遺産総額が基礎控除内に収まる場合は、有償・無償にかかわらず相続税はかかりません。

- 譲渡人:相続税

- 譲受人:相続税

具体例を見てみましょう。

【条件】

- 相続人は長女・長男

- 遺産総額は1億2,000万円

- 長女は自分の相続分をすべて長男に譲渡した

- 長女は長男から対価として5,000万円を受け取っている

上記のケースの場合、長女が対価として受け取った5,000万円は相続によって取得したものとみなされます。

そして、相続分の譲渡を受けた長男は、自分の相続分から対価として渡した5,000万円を差し引いた金額が相続により取得した財産とみなされます。

したがって、長男・長女の課税対象額はそれぞれ下記のように計算可能です。

- 長女:5,000万円

- 長男:1億2,000万円-5,000万円=7,000万円

7-3 第三者に無償譲渡

相続税の申告が必要な場合、第三者へ譲渡した譲渡人は相続税を納付する必要があります。

第三者への譲渡の場合、相続人としての地位は譲渡人に残るので、相続分を譲渡して実際に遺産承継しなくとも相続税の申告を行わなければなりません。

譲渡人が故人の配偶者や両親、子供以外の場合は、相続税が2割加算されるため、税負担も重くなるのでご注意ください。

そして、第三者への無償譲渡の場合、譲受人についても対価を支払わずに相続分を得たことになるため贈与税が課税されます。

- 譲渡人:相続税

- 譲受人:贈与税

7-4 第三者に有償譲渡

相続税の考え方については有償無償問わず同じであり、第三者への譲渡の場合、譲渡人には相続税がかかります。

そして、有償譲渡の場合、譲渡人に対して譲渡所得税がかかります。

相続分の譲渡によって対価を取得しており、その対価に対して税金がかかる仕組みです。

また、譲受人については、有償譲渡の場合は原則税金はかかりません。

ただし、譲渡人に支払った対価が不相当に低額な場合などは、贈与税が課税される場合があるので注意が必要です。

- 譲渡人:相続税、譲渡所得税

- 譲受人:対価が不相当な場合は贈与税

まとめ

相続分の譲渡をすれば、自分が希望する人物に遺産の取り分を譲れます。

しかし、相続分の譲渡をすると譲渡の相手や方法によって税金がかかりますし、第三者に譲渡するとトラブルが起きる恐れがあります。

そのため、相続分の譲渡をしたい場合は、相続に詳しい司法書士や弁護士に相談してみると良いでしょう。

相続に精通した専門家であれば、相続分の譲渡が適しているか、相続放棄や別の方法が適しているかを判断できます。

グリーン司法書士法人では、相続手続きや遺産分割協議について相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

相続分の譲渡はいつまでできる?

相続分の譲渡は、遺産分割協議が完了する前であればいつでも行えます。

相続分の譲渡には贈与税がかかる?

相続人以外の第三者に無償で譲渡した場合、譲受人に対して贈与税がかかります。

▶贈与税について詳しくはコチラ相続分の譲渡をすると相続人の地位はどうなる?

相続分の譲渡をしても、相続人の地位は残るのでご注意ください。

相続人としての地位を失いたいのであれば、相続放棄を検討しましょう。