- 法定相続情報証明制度とは何か

- 法定相続情報証明制度を利用するメリット・デメリット

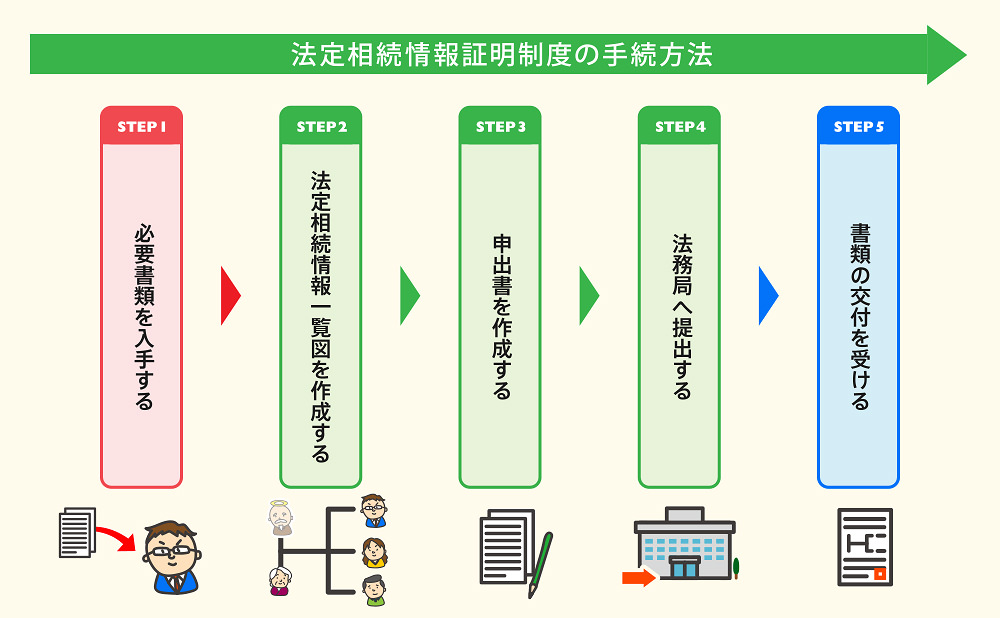

- 法定相続情報証明制度の手続き方法

「法定相続情報証明制度」は、法務局(登記官)が被相続人と法定相続人の相続関係を証明してくれる制度です。

法定相続情報証明制度を活用すれば、相続手続きの際に戸籍謄本を集めるのが1回で済み、複数の相続手続きを並行して進められます。

一方で、法定相続情報証明制度を利用するには亡くなった人と相続人の関係を示す一覧図を示す必要があり、法務局での手続きもあるので手間だと感じる人もいるでしょう。

本記事では、法定相続情報証明制度とは何か、メリットやデメリット、手続きの流れをわかりやすく解説していきます。

家族や親族が亡くなったときの相続手続きの流れについては、下記の記事でも詳しく紹介しているので、あわせてお読みください。

目次

1章 法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度とは、法務局(登記官)が亡くなった人と法定相続人の相続関係を証明してくれる制度です。

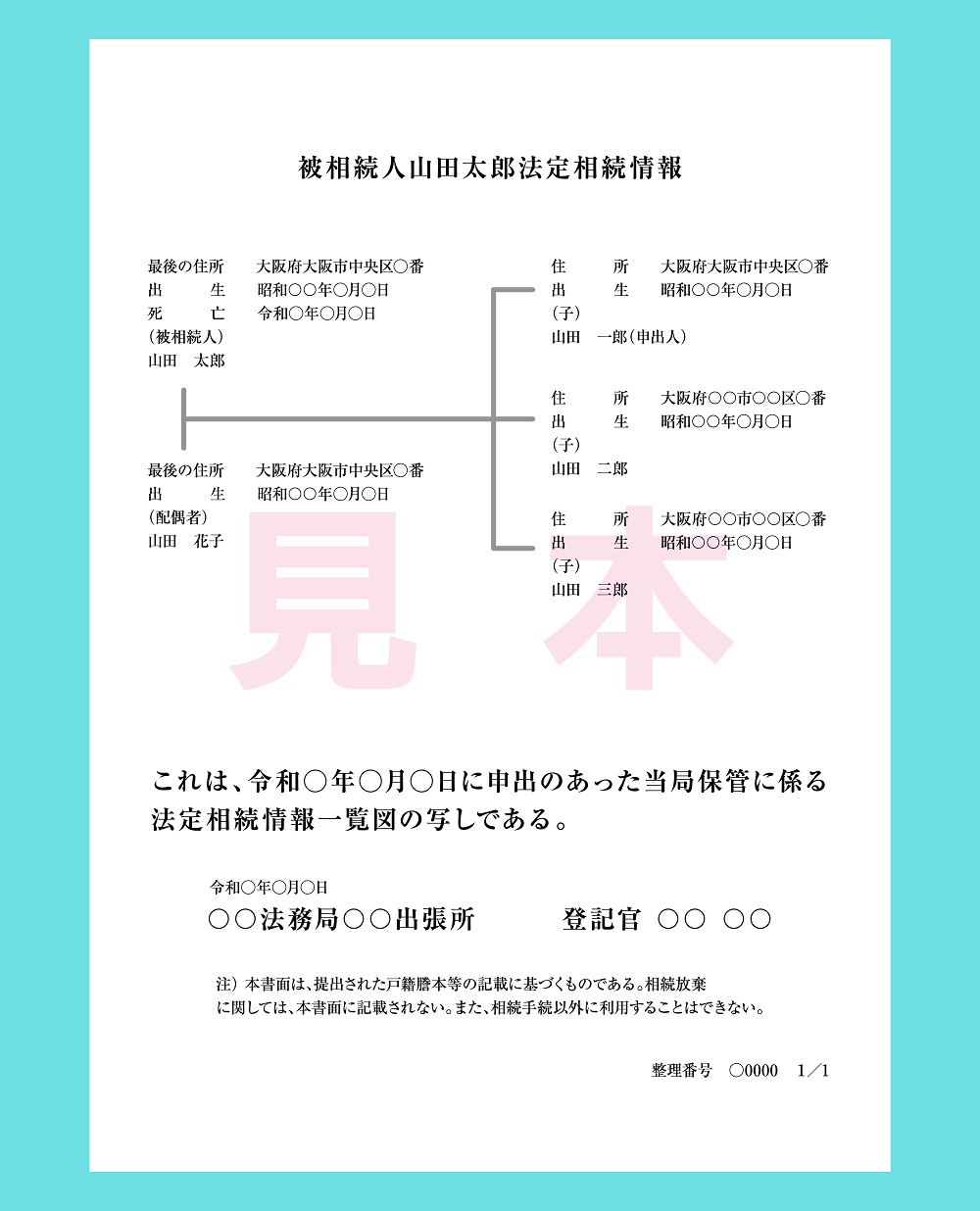

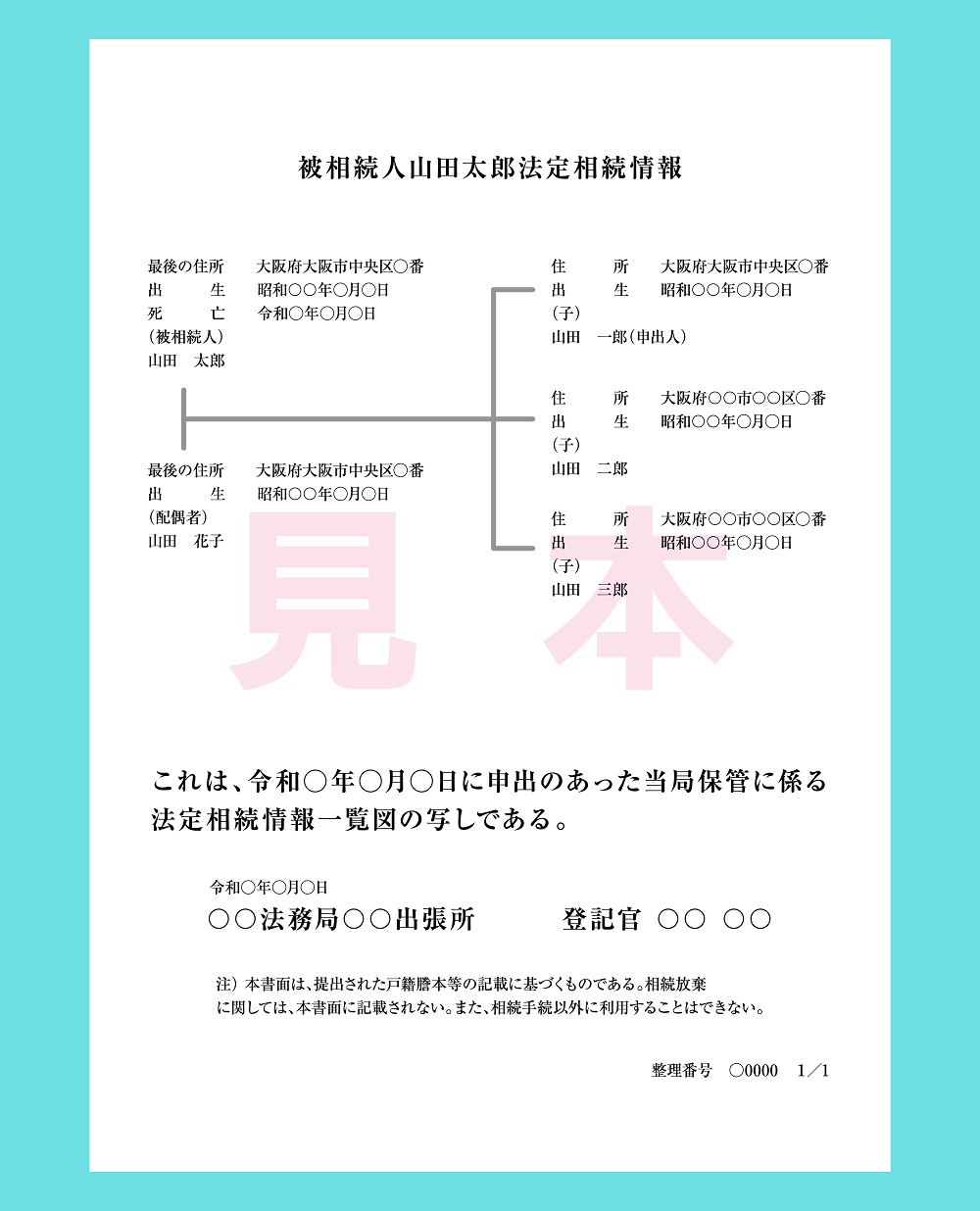

相続人が戸籍謄本類を集めて作成した法定相続情報一覧図と一緒に法務局に提出すると、法務局が内容を確認した上で、認証印つきの法定相続情報一覧図を発行してくれます。

下記の書類が、法定相続情報一覧図のサンプルです。

法務局から発行された法定相続情報一覧図があると、不動産の登記や銀行預金の払い戻しなどの際に、それぞれの手続きごとに戸籍謄本類を集める必要がありません。

戸籍を複数枚取得したことにより書類収集費用がかさむこともなくなりますし、1セットの戸籍謄本で順番に手続きをしようとして遺産の名義変更手続きに莫大な時間がかかることもなくなります。

次章では、法定相続情報証明制度を利用するメリットを見ていきましょう。

2章 法定相続情報証明制度を利用するメリット

法定相続情報証明制度を活用すれば、手続きごとに戸籍謄本を収集しなくてよくなります。

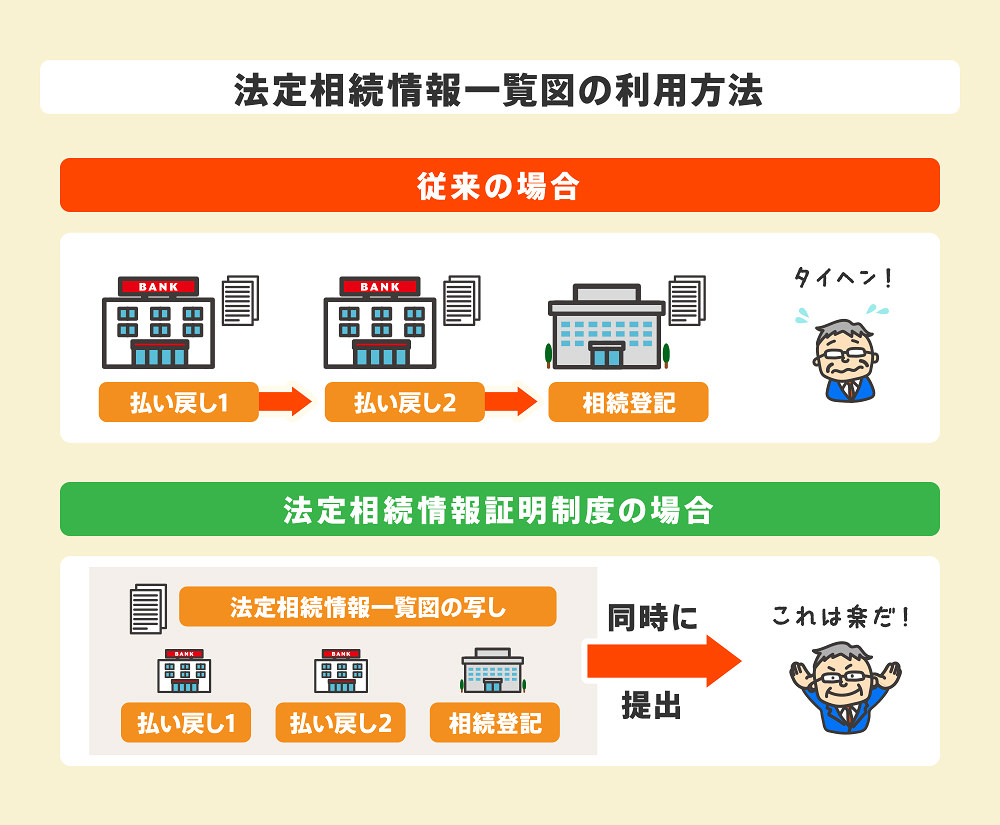

また、法定相続情報一覧図は必要な枚数を無料で発行してもらえるため、複数の相続手続きを並行して進められるのもメリットです。

法定相続情報証明制度を活用するメリットを詳しく見ていきましょう。

2-1 個別に戸籍謄本の収集をしなくて良くなる

法定相続情報一覧図があると、銀行や法務局などの機関へ戸籍謄本類を提出する必要がありません。

手続きのたびにいちいち戸籍謄本類を集め直さなくても済むので非常に便利です。

法定相続情報一覧図を用意しない場合は、亡くなった人や相続人の戸籍謄本類を銀行や法務局など手続き先に持参して遺産の名義変更手続きを行わなければなりません。

2-2 必要枚数を無料で発行してもらえるので相続手続きを同時進行できる

法定相続情報一覧図がない場合、法務局へ登記申請している間は戸籍謄本類を預けてしまうので、金融機関での名義変更はできません。

登記が終わって戸籍謄本類を返してもらってから手続きするか、もしくは別途戸籍謄本を集め直す必要があります。

戸籍謄本類を1セットしか用意せずに相続手続きを進めようとすると、ひとつの手続きが完了してから次の手続きを行う必要があるため、非常に時間がかかってしまいます。

一方で、法定相続情報証明制度を利用すれば、必要な通数を無料で発行してもらえるので、各機関へ同時提出でき、同時進行でスピーディに相続手続きを進められます。

3章 法定相続情報証明制度を利用するデメリット

法定相続情報証明制度を利用する場合、自分で法定相続情報一覧図を作成する必要があり手間がかかります。

また、法務局での手続きを面倒だと感じることもあるでしょう。

法定相続情報証明制度を利用するデメリットは、主に下記の通りです。

- 自分たちで法定相続情報一覧図を作る必要がある

- 法務局での手続きが必要である

- 専門家に手続きを依頼すると費用がかかる

- 法定相続情報一覧図のみでは対応できない手続きもある

- 法定相続情報証明制度を利用できない場合がある

それぞれ詳しく見ていきましょう。

3-1 自分たちで法定相続情報一覧図を作る必要がある

法務局で法定相続情報一覧図を発行してもらうには、まずは相続人らが自分たちで戸籍謄本を集め、「自前の法定相続情報一覧図」を作成しなければなりません。

戸籍から一覧図を作成するには、戸籍謄本類を見て相続関係を読み解くスキルが必要です。

このように戸籍謄本類を読み解き、一覧図にする手間がかかる点はデメリットといえるでしょう。

3-2 法務局での手続きが必要である

法定相続情報証明制度を利用するには、自分たちで作成した法定相続情報一覧図と収集した戸籍謄本類を法務局に提出し、利用申出をしなければなりません。

郵送または持参で受け付けてもらえますが、どちらにしても労力と時間がかかります。

法定相続情報証明制度の手続き方法については、本記事の5章で詳しく紹介します。

3-3 専門家に手続きを依頼すると費用がかかる

法定相続情報証明制度を利用するために戸籍謄本類を集めたり、法定相続情報一覧図を作成したりするのは大変です。

戸籍謄本類の収集から法定相続情報一覧図の取得まで、司法書士や行政書士などの専門家に依頼できますが、約2~5万円程度の「費用」が発生します。

具体的な金額は相続人の数や専門家によっても異なりますが、費用が発生するのはデメリットといえるでしょう。

3-4 法定相続情報一覧図のみでは対応できない手続きもある

法定相続情報一覧図は、あくまでも「誰が相続人になるのか」ということだけを証明できる書類であり、万能ではありません。

例えば、遺産分割協議の内容は反映されないため、相続手続きの際には遺産分割協議書を用意しなければなりません。

また、相続放棄した相続人がいる場合は別途、相続放棄受理書や受理証明書の写しを用意する必要があります。

「法定相続情報一覧図さえあれば他の書類が一切不要」という考えを持っていると、「思ったより手続きが大変だった」と期待を裏切られてしまうでしょう。

3-5 法定相続情報証明制度を利用できない場合がある

相続人によっては、法定相続情報証明制度を利用できない場合もあります。

法定相続情報証明制度を利用するには、戸籍謄本の提出が必要なため、下記に該当する場合は法定相続情報証明制度を利用できません。

- 相続人に外国籍の人がいる場合(日本の戸籍謄本がないケース)

- 代襲相続が発生しているものの、すでに死亡している相続人の除籍謄本を添付できない場合

上記のケースに該当する場合や何らかの理由で、亡くなった人や相続人の戸籍謄本類を用意できないケースでは、法定相続情報証明制度を利用できないので別の証明書類を用意して相続手続きを行う必要があります。

4章 法定相続情報証明制度を利用するかどうかの判断基準

法定相続情報証明制度を利用すると、便利になるケースもありますが、かえって不便になる可能性もあります。

以下の基準をもとに利用するかどうか判断しましょう。

- 銀行口座や不動産などの相続財産の数・種類が多い

- 早期に相続手続きを終えたい

- 代襲相続や兄弟姉妹の相続などで、戸籍謄本類が膨大である

それぞれ詳しく見ていきましょう。

4-1 銀行口座や不動産などの相続財産の数・種類が多い

亡くなった人が、たくさんの銀行・証券口座を持っていた場合や、複数のエリアで不動産を所有していた場合、法定相続情報証明制度を利用して同時並行で名義変更をしていくメリットが大きくなります。

おおむね3つ以上の口座や不動産があるなら、積極的に利用を検討してみてください。

4-2 早期に相続手続きを終えたい

複数の名義変更の必要な財産があり、できるだけ早めに名義変更を終えたい場合には、法定相続情報証明制度を利用すると、同時並行で名義変更手続きができるのでスピーディに進められて便利です。

例えば、不動産の名義変更で法務局に戸籍謄本類を提出すると、7~14日くらい戻ってきません。

その間は預金口座の解約など、他の手続きを進められないので急ぎの場合は、法定相続情報証明制度の利用を検討しましょう。

4-3 代襲相続や兄弟姉妹の相続などで、戸籍謄本類が膨大

孫の代襲相続や兄弟姉妹の相続のケースなどでは非常に多くの戸籍謄本類が必要です。

何度も集め直すのは困難をともないますし、1枚でもなくしてしまったらやり直しが必要となり混乱が生じます。

法定相続情報証明制度を利用して、戸籍謄本類そのものを持ち歩く機会を減らすとスムーズに相続手続きを進めやすくなるでしょう。

5章 法定相続情報証明制度の手続方法【手順別】

法定相続情報証明制度を利用する場合、戸籍謄本類と自分で作成した法定相続情報一覧図を法務局に提出する必要があります。

具体的には、下記の流れで手続きを進めましょう。

- 必要書類を入手する

- 法定相続情報一覧図を作成する

- 申出書を作成する

- 法務局へ提出する

- 書類の交付を受ける

それぞれ詳しく見ていきましょう。

STEP① 必要書類を入手する

まずは手続きに必要な以下の書類を集めましょう。

| 書類の名前 | 集める方法や取得できる場所 |

| 申出書 | 書式を使って作成する(後ほど書式あり) |

| 亡くなった人の戸籍の附票または住民票の除票 | 亡くなった人の最後の住所地の市町村役場 |

| 亡くなった人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類 | 本籍地の市町村役場 |

| 相続人の戸籍謄本又は戸籍抄本 | それぞれの相続人の本籍地がある市町村役場 |

| 数次相続で孫が相続する場合などには、本人の相続権を証明するための戸籍謄本類 | 相続人の本籍地の市町村役場 |

| 申出人の本人確認書類(運転免許証、保険証のコピーやマイナンバーカードの写しなど) | 自分で用意する |

| 法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合、相続人の住民票または戸籍の附票 | 相続人の住所地の市町村役場 |

| 法定相続情報一覧図 | 書式を使って作成する(後ほど書式あり) |

| 委任状(代理人が申請する場合) | 自分で作成する |

戸籍謄本の収集手順などを詳しく知りたい方はこちら

STEP② 法定相続情報一覧図を作成する

集めた戸籍謄本類をもとにして「法定相続情報一覧図」を作成しましょう。

基本的には書式に従って、亡くなった人と法定相続人全員の関係を明らかにできるように記入していけば大丈夫です。

相続放棄をした人、相続欠格者、遺産分割協議によって相続しなくなった法定相続人も記載しなければならないので注意しましょう。

一方、相続放棄や遺産分割の結果、相続しなくなったなどの事情は記載しません。

既に亡くなった人や、廃除された相続人も記載しません。

以下でパターンごとの法定相続情報一覧図の書式とフォーマットを載せますので、利用してみてください。(いずれも法務局HPからの引用です)

| 法定相続人もしくは相続の状況 | フォーマットおよび記載例 |

| 配偶者と子供 | |

| 子供のみ | |

| 嫡出でない子供が法定相続人に含まれる場合 | |

| 子供が多く法定相続情報一覧図が複数になる場合 | |

| 配偶者と親1名(父もしくは母) | |

| 配偶者と両親 | |

| 配偶者と兄弟姉妹 | |

| 代襲相続が発生している場合 |

STEP③ 申出書を作成する

次に「申出書」を作成しましょう。

正式には「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」といい、法務省のHPからダウンロードできます。

STEP④ 法務局へ提出する

必要書類と申請書、一覧図が揃ったら、法務局へ提出して法定相続情報証明制度の利用申出をします。

以下のいずれかの法務局から便利な場所を選びましょう。

- 亡くなった人の死亡時の本籍地

- 亡くなった人の最後の住所地

- 申出人の住所地

- 亡くなった人名義の不動産が所在する場所

管轄の法務局はこちらで確認できます。

申出は郵送または持参で可能であり、受け付けられると、一覧図の交付予定日を知らせてもらえます。

STEP⑤ 書類の交付を受ける

交付予定日になると、登記官の認証付きの「法定相続情報一覧図」の写しが発行され、提出していた戸除謄本類は返却されます。

これらの書類を受け取るには、申出書に押印した印鑑が必要なので、必ず持参しましょう。

郵送で交付を受けたい場合、申出の際に返信用封筒と切手を同封しておかなければなりません。

6章 法定相続情報証明制度の手続きにかかる期間

法定相続情報証明制度の申請をしてから登記官の認証付きの法定相続情報一覧図の写しが発行されるまでは、1週間ほどかかります。

相続手続きの中には期限が設定されているものもあるので、家族や親族が亡くなった後はできるだけ早く戸籍収集を行い法定相続情報証明制度の申請をするのが良いでしょう。

7章 法定相続情報証明制度を利用する際の注意点

法定相続情報証明制度を活用する際には、相続手続きを行う窓口にて法定相続情報一覧図の提出に対応しているか事前に確認しておきましょう。

法定相続情報証明制度を利用する際の注意点は、下記の通りです。

- 法定相続情報一覧図の提出に対応していない金融機関もある

- 法務局が法定相続情報一覧図を保管する期間は5年間である

- 亡くなった人・相続人が外国籍の場合は法定相続情報証明制度を利用できない

- 法定相続情報一覧図の写しは紛失しても再発行してもらえる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

7-1 法定相続情報一覧図の提出に対応していない金融機関もある

法定相続情報一覧図は戸籍謄本などの代わりに自分が相続人であることを証明できる書類ですが、一部の金融機関などでは、相続手続き時の提出書類として対応していない場合があります。

「法定相続情報一覧図をもらったけど、提出を認めてもらえず相続手続きに使えなかった」とならないように、事前に確認しておくと安心です。

7-2 法務局が法定相続情報一覧図を保管する期間は5年間である

法定相続情報一覧図は、申請した日の翌年から5年間、法務局にて保管してもらえます。

保管期間を過ぎてしまうと、法務局で法定相続情報一覧図の写しを発行できなくなるのでご注意ください。

万が一、法定相続情報一覧図の保管期間を過ぎた後に相続手続きが必要になった場合は、再び法定相続情報証明制度を申請するか、戸籍謄本類を用意して手続きを行わなければなりません。

7-3 亡くなった人・相続人が外国籍の場合は法定相続情報証明制度を利用できない

法定相続情報証明制度は戸籍謄本類の提出が必要なため、亡くなった人や相続人が外国籍であり、戸籍謄本を用意できない場合は、制度自体を利用できません。

外国籍の相続人や海外在住の相続人がいる場合、相続手続きの必要書類が通常と異なる場合があるので、ご注意ください。

7-4 法定相続情報一覧図の写しは紛失しても再発行してもらえる

法定相続情報一覧図の写しは保管期間内であれば、何度でも無料で発行してもらえます。

誤って法定相続情報一覧図の写しを紛失した場合や後から追加で必要になった場合は、法務局にて再発行してもらいましょう。

まとめ

法定相続情報証明制度を活用すれば、戸籍謄本のセットを相続手続きのたびに提出する必要がなくなります。

法定相続情報一覧図の写しは無料で何枚でも発行してもらえるため、一度手続きが完了すれば、複数の相続手続きを同時に進めることも可能です。

ただし、法定相続情報証明制度を利用するには、自分で法定相続情報一覧図を作成する必要があり、そのためには古い戸籍謄本を読み解かなければならない場合もあります。

自分で法定相続情報一覧図を作成するのが難しい、相続手続きの手間をできるだけ軽減したいと考える場合は、法定相続情報証明制度を活用するのではなく、相続手続きそのものを司法書士や行政書士に依頼することも検討しましょう。

グリーン司法書士法人では、相続手続きについての相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。