【この記事でわかること】

- 相続手続きでやってはいけないこと

- 相続手続きの流れ

- 相続手続きをミスなく完了させるコツ

家族や親族が亡くなり相続が発生すると、様々な手続きを行わなければなりません。

しかし、人生の中で相続は何度も発生するものではないため、どんな手続きをどんな順番で進めれば良いか迷ってしまうこともあるのではないでしょうか。

相続手続きは間違った方法で行ってしまうと、故人の借金までも相続してしまったり、手続きをやり直さなければならなかったりする恐れもあります。

そのため、正しい順番と方法で手続きを進めることが非常に重要です。

本記事では、相続手続きでやってはいけないことや、ミスなく手続きを完了させるコツを専門家の立場から解説します。

相続手続きの流れについては、下記の記事でも解説しているので、よろしければ併せてお読みください。

1章 相続手続きでやってはいけない9つのこと

相続手続きは期限が決まっているものもあるので、手続きをせずに放置することはおすすめできません。

相続手続きに関するNG事項は、主に下記の通りです。

- 相続手続きを進めず放置する

- 借金の有無を確認しない

- 勝手に遺産を使用・処分する

- 相続人を勝手に判断する

- 一部の相続人のみで遺産分割協議をしてしまう

- 遺言書を勝手に開封・処分する

- 故人の携帯電話をすぐに解約する

- 故人の自宅からすぐに引っ越す・売却してしまう

- 不動産を共有名義で相続する

それぞれ詳しく解説していきます。

1-1 相続手続きを進めず放置する

家族や親族が亡くなったとき、どんな手続きをすれば良いかわからないからといって放置してしまうのは、絶対にやめましょう。

相続手続きには、期限が決まっているものも多く、期限を過ぎると故人の借金を相続してしまったり、追徴課税がかかったりするなどの恐れもあるからです。

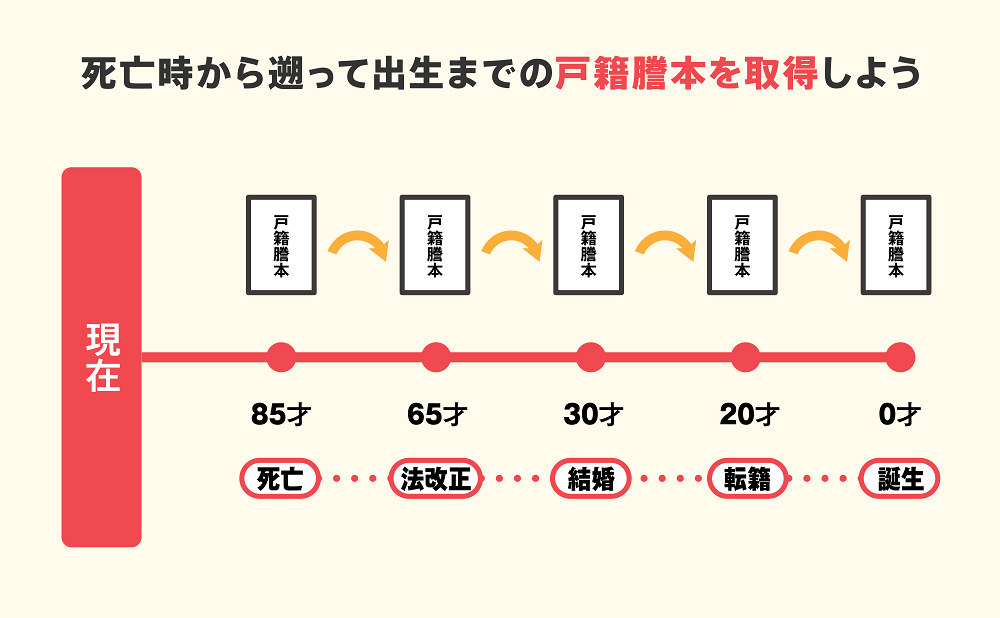

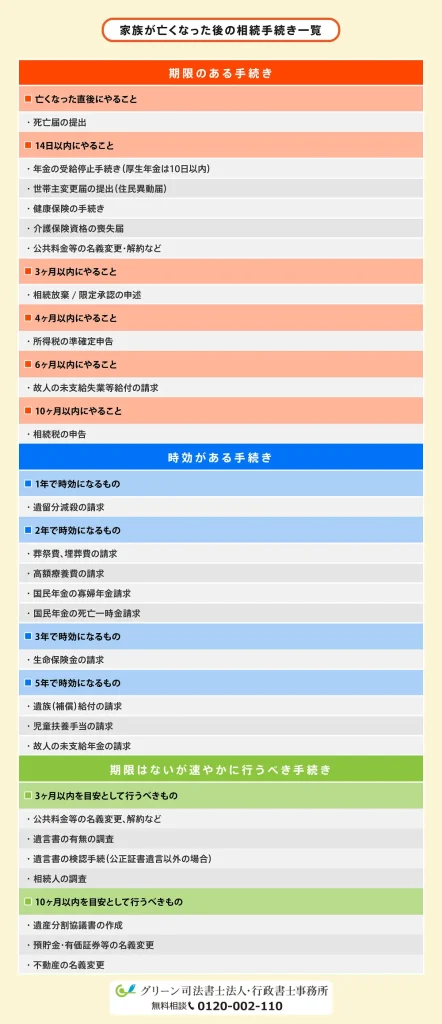

期限が設定されている相続手続きは、主に下記の通りです。

家族や親族が亡くなると、法要や遺品整理など、様々な作業や手続きをしなければなりません。

相続手続きを自分で進めるのが難しい場合は、相続に詳しい司法書士や行政書士に依頼することもご検討ください。

1-2 借金の有無を確認しない

相続が発生したときには、故人が借金をしていたか必ず確認しましょう。

相続では、預貯金や不動産などといったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も受け継いでしまうからです。

故人が借金をしていたことを知らずに相続手続きをせず放置してしまったり、遺産を使用、処分してしまったりすると、借金も受け継いでしまうのでご注意ください。

故人の借金を相続したくない場合には、相続放棄や限定承認を行う必要があります。

相続放棄や限定承認をするには、相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で申立てをしなければなりません。

相続放棄・限定承認の手続き方法および必要書類は、下記の通りです。

【相続放棄】

| 提出先 | 故人の住所地を管轄する家庭裁判所 |

| 手続きする人 | 相続放棄する人(または法定代理人) |

| 手数料の目安 |

|

| 必要なもの |

など |

【限定承認】

| 提出先 | 故人の住所地を管轄する家庭裁判所 |

| 手続きする人 | 相続人全員が共同して行う |

| 手数料の目安 |

|

| 必要なもの |

など |

1-3 勝手に遺産を使用・処分する

相続発生後は、故人の遺産を勝手に使用、処分してしまうのはやめましょう。

遺産を使用、処分してしまうと、相続放棄や限定承認が認められなくなる恐れがあるからです。

また、遺産の名義変更手続きが完了するまでは、遺産は相続人全員の共有財産として扱われます。

遺産分割協議や名義変更手続きが完了する前に、遺産を使用、処分すると遺産の使い込みを疑われ、トラブルに発展する恐れもあるのでやめましょう。

故人の葬儀費用や入院費用を遺産から払いたい場合には、勝手に預貯金を引き出すのではなく、預貯金の仮払い制度などを利用しましょう。

また、葬儀費用や入院費用を遺産から払うのであれば、何に使ったか証拠を示せるように、領収書や請求書を大切に保管する必要があります。

1-4 相続人を勝手に判断する

相続が発生したときには、相続人調査を必ず行いましょう。

相続人調査を怠り、相続人を勝手に判断してしまうと、相続人に漏れが生じる可能性があるからです。

例えば、故人に前の配偶者との子供がいた場合など、家族や親族も知らない相続人が存在する可能性もゼロではありません。

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、相続人に漏れがあるとやり直さなければなりません。

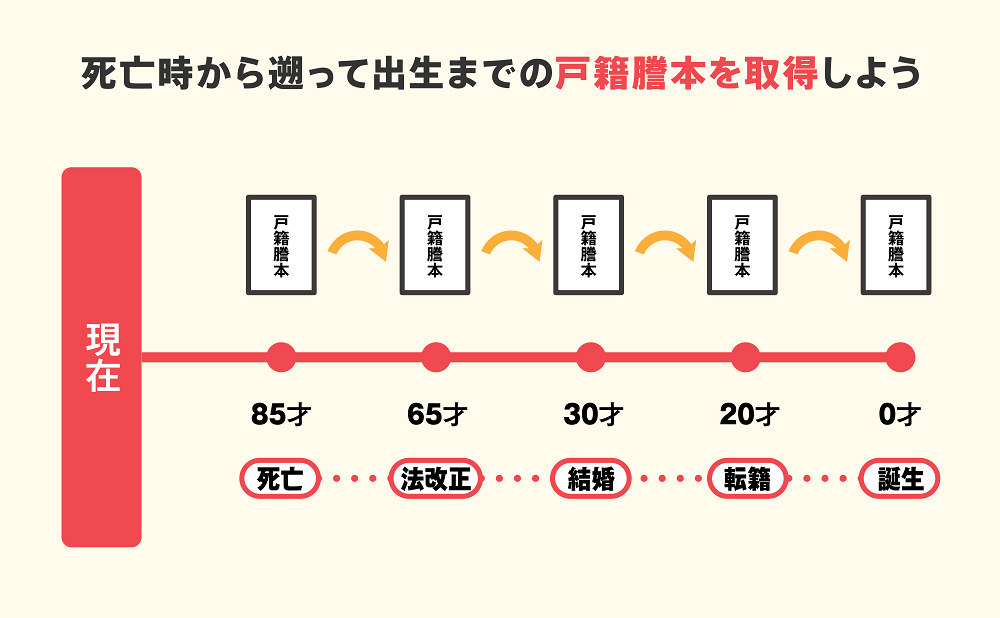

相続人調査は、故人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本を収集して行います。

戸籍は結婚や離婚、本籍地異動などの理由で作り替えられるため、1人の人に対して複数の戸籍があることが一般的です。

戸籍謄本の収集が難しい場合は、相続に詳しい司法書士や行政書士に依頼するのも良いでしょう。

1-5 一部の相続人のみで遺産分割協議をしてしまう

一部の相続人のみで遺産分割協議をした場合、その協議は無効になってしまうのでご注意ください。

遺産分割協議とは、相続人全員で誰がどの遺産をどれくらいの割合で相続するかを決める話し合いです。

そして、話し合いで決定した内容を遺産分割協議書にまとめ、遺産の名義変更手続きなどで使用します。

相続人全員で行わなかった遺産分割協議は効力を持たず、遺産分割協議書を作成しても相続手続きで使用することはできません。

相続人調査を漏れなく行うことはもちろんですが、一部の相続人のみで遺産分割方法を決定してはいけないことも理解しておきましょう。

1-5 遺言書を勝手に開封・処分する

故人が遺言書を作成していた場合、勝手に開封、処分するのはやめましょう。

故人が保管していた遺言書が①法務局による保管制度を利用していない自筆証書遺言や②秘密証書遺言だった場合には、相続発生後に家庭裁判所にて検認手続きをしなければなりません。

検認手続きが完了する前に、勝手に遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料が科せられる恐れがあるのでご注意ください。

また、遺言書を処分すると、私文書偽造罪や私用文書毀棄罪に該当する恐れがあるので、こちらについても絶対にやめましょう。

1-6 故人の携帯電話をすぐに解約する

家族や親族が亡くなったときに、すぐに故人の携帯電話を解約してしまうのはやめましょう。

携帯やスマホなどで個人情報を管理している人も多いからです。

例えば、近年ではネット銀行やネット証券なども普及しており、スマホアプリなどで情報を管理している方も増えています。

故人のスマホをすぐに解約してしまうと、これらの情報にたどりつけず、預貯金や株式、投資信託などの名義変更手続きを行えなくなってしまいます。

そのため、相続手続きや遺品整理などといった諸々の手続きが完了してから、故人の携帯電話を解約すると良いでしょう。

1-7 故人の自宅からすぐに引っ越す・売却してしまう

相続発生後、故人が住んでいた家からすぐに引っ越すことや売却してしまうこともやめた方が良いでしょう。

故人が亡くなってすぐ同居していた家から引っ越したり、家を売却したりすると小規模宅地等の特例を適用できなくなる可能性があるからです。

小規模宅地等の特例とは、故人の自宅などを相続したとき、土地の相続税評価額を最大8割軽減できる制度です。

小規模宅地等の特例は節税効果が非常に大きいものの、土地の用途と相続人ごとに要件が設定されています。

例えば、故人の自宅を相続した場合の小規模宅地等の特例の適用要件は、下記の通りです。

| 相続人の種類 | 適用要件 |

| 配偶者 | 無条件で小規模宅地等の特例を適用できる |

| 配偶者でないが、同居していた相続人 | 相続税の申告期限までは自宅に居住し、土地を所有する |

| 配偶者でなく、同居もしていなかった相続人 | 自分の持ち家に住んでいないなど(家なき子の特例) |

上記のように、配偶者以外の相続人は、故人と生前同居していたことや相続税の申告期限まで自宅に住み続けることが要件となっています。

そのため、相続発生後すぐに故人の自宅から引っ越したり、売却したりしてしまうのは場合によっては避けた方が良いでしょう。

1-9 不動産を共有名義で相続する

故人が不動産を所有していた場合には、共有名義で相続することはやめた方が良いでしょう。

共有名義で不動産を所有すると、下記のようなリスク、デメリットがあります。

- 共有名義人全員が合意しなければ活用・売却ができない

- 共有持分のみを売却することは難しい

- 共有名義人が亡くなり相続が発生すると、さらに権利関係が複雑になる

上記のようなリスクやデメリットを避けるためにも、不動産は相続人の1人が単独で相続するか、相続不動産を売却して代金を遺産分割すると良いでしょう。

共有分割以外にも、遺産分割方法には下記のものがあります。

| 遺産分割の種類 | 概要 |

| 現物分割 | 現物分割とは、一つの土地を複数の土地に分筆したり、車や株式を別々の人が相続するなど、現物をそのままの形で分ける遺産分割方法 |

| 代償分割 | ある相続人が土地などを1人で相続するかわりに、他の相続人に代償金を渡す遺産分割方法 |

| 換価分割 | 相続財産を現金化した後に、相続人で分ける遺産分割方法 |

どの遺産分割方法が良いかわからない場合や相続人同士の話し合いがまとまらない場合は、相続に詳しい司法書士や弁護士に相談することもご検討ください。

2章 相続手続きの流れ

相続手続きは各手続きを漏れなく行うだけでなく、適切な順番で行うことが非常に重要です。

相続手続きは、一般的には下記の順番で進めます。

例えば、最初に遺産分割協議を行ってしまうと、相続人に漏れがあったことが発覚し、遺産分割協議のやり直しが必要になる可能性もあります。

次章では、相続手続きをミスなく完了させるコツについて、詳しく見ていきましょう。

3章 相続手続きをミスなく完了させるコツ

相続手続きをミスなくスムーズに完了させるコツは、以下の通りです。

- 相続手続きを専門家に依頼する

- 相続に関する法律を理解しておく

- 故人の遺志や相続人同士の感情を理解する

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1 相続手続きを専門家に依頼する

相続人調査や相続財産調査を自分で行うのが難しい場合や、漏れなく確実に調査したい場合は、これらの手続きを司法書士や行政書士に依頼することも検討しましょう。

相続に強い司法書士や行政書士であれば、これまでの経験を活かして、漏れのない調査を行うことが可能です。

また、相続人同士の関係が悪くトラブルになってしまった場合は弁護士、相続税をできるだけ節税したい場合は税理士に依頼するのも良いでしょう。

3-2 相続に関する法律を理解しておく

相続人調査や遺産分割協議を行う際には、相続に関する法律を理解しておくことをおすすめします。

法定相続人や相続順位を理解しておけば、誰が相続人かも特定しやすいでしょう。

他にも、法定相続割合を理解しておけば、遺産分割協議にて話し合いがまとまらず泥沼化してしまうリスクも減らせます。

相続人や相続割合については、下記の記事で詳しく解説しているので、よろしければ併せてお読みください。

3-3 故人の遺志や相続人同士の感情を理解する

遺産分割協議を行う際には、故人の遺志や相続人同士の感情もそれぞれ理解しておきましょう。

互いに主張をぶつけ合うだけでは、話し合いはまとまりにくく、トラブルが泥沼化してしまう恐れもあるからです。

遺言書の内容に納得がいかなかったとしても、「これが故人の遺志だ」と思って受け入れる姿勢も大切です。

ただし、遺言書の内容が偏っていて遺留分を侵害している場合は、遺産を多く受け取る相続人や受遺者に対して、遺留分侵害額請求を行える可能性があります。

偏った内容の遺言書が見つかった場合や遺言書の内容に納得できない場合には、相続に詳しい司法書士や弁護士に一度相談してみるのも良いでしょう。

まとめ

相続手続きは適切な順番、適切な方法で行うことが何より大切です。

特に、相続財産調査に漏れが発生していた場合、故人の借金を相続してしまう可能性もあるのでご注意ください。

自分で相続人調査や相続財産調査を行うのが難しい場合は、司法書士や行政書士に依頼することも検討しましょう。

また、相続人同士で遺産分割協議を行ったものの、話し合いがまとまらなかった場合は、相続に詳しい司法書士に相談すれば中立的な立場からアドバイスをしてくれるので、円満解決も目指せます。

グリーン司法書士法人では、相続手続きについての相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。