- 遺言書の検認とは何か

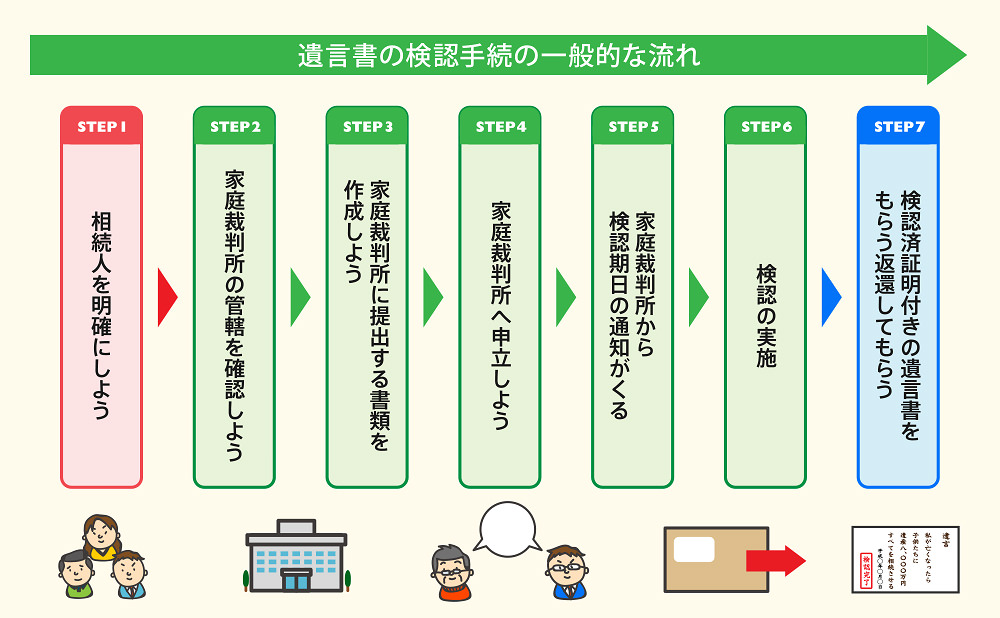

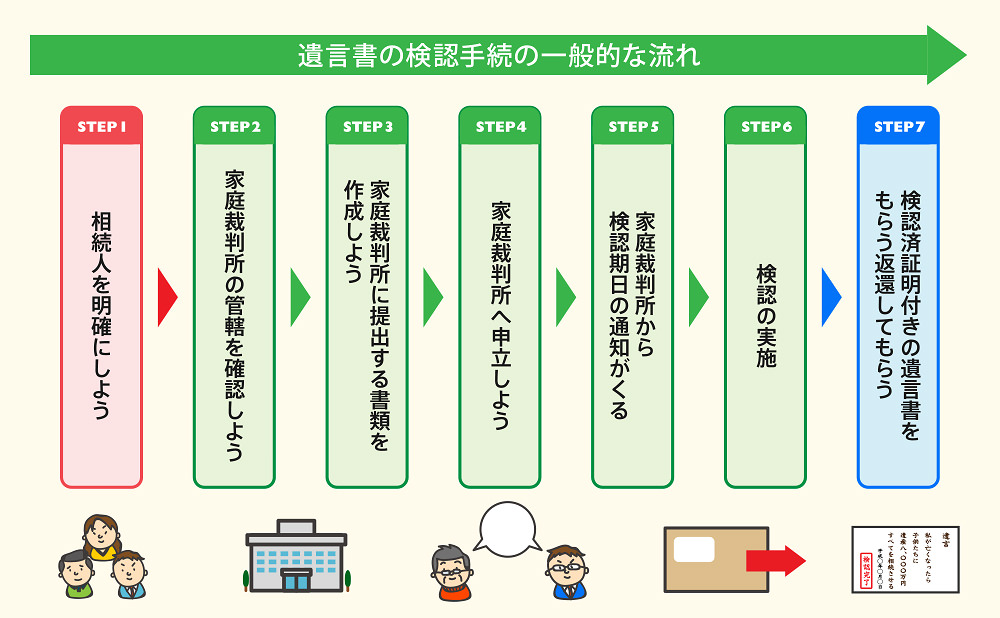

- 遺言書の検認手続きの流れ

- 遺言書の検認を行うときの注意点

遺言書の検認とは、遺言書を発見した人や保管していた人が家庭裁判所にて相続人立会いのもとに遺言書の内容を確認することです。

相続対策として使用される遺言書は3種類ありますが、①法務局での保管制度を利用していない自筆証書遺言と②秘密証書遺言は発見後に検認手続きが必要です。

万が一、検認手続きが必要な遺言書を勝手に開封した場合は、5万円以下の過料に科せられる恐れがあるのでご注意ください。

本記事では、遺言書の検認手続きとは何か、検認手続きの流れや注意点を解説します。

遺言書の種類については下記の記事で解説しているので、ご参考にしてください。

目次

1章 遺言書の検認とは

遺言書の検認とは、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して、相続人立会のもと開封し、遺言書の内容を確認することです。

封印されている遺言書を勝手に開封することや検認手続きを行わず遺言内容を実行すると、5万円以下の過料に処せられるためご注意ください。

遺言書の検認を行う目的や必要な遺言書の種類について詳しく見ていきましょう。

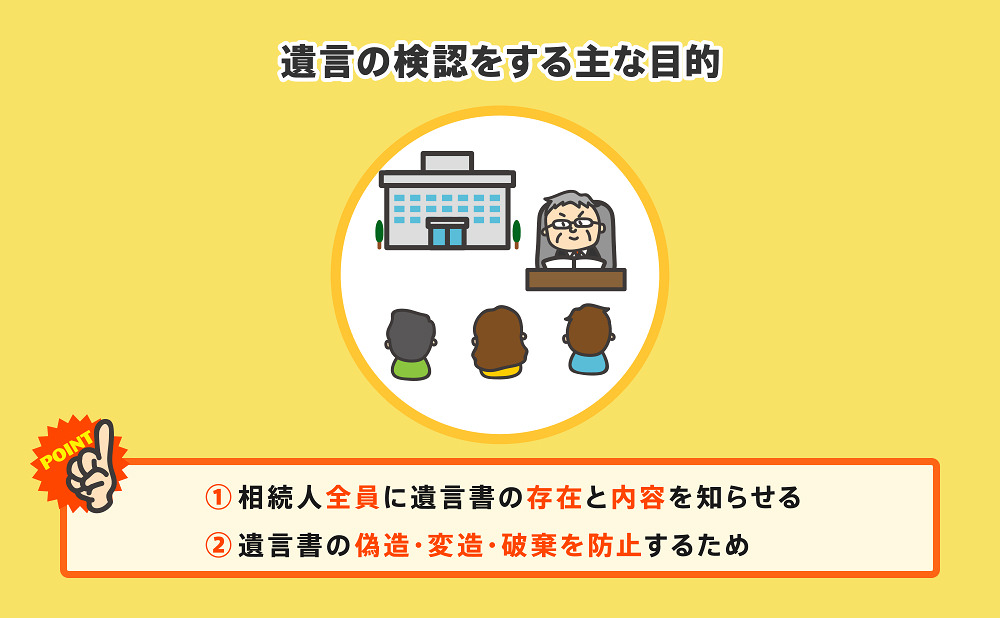

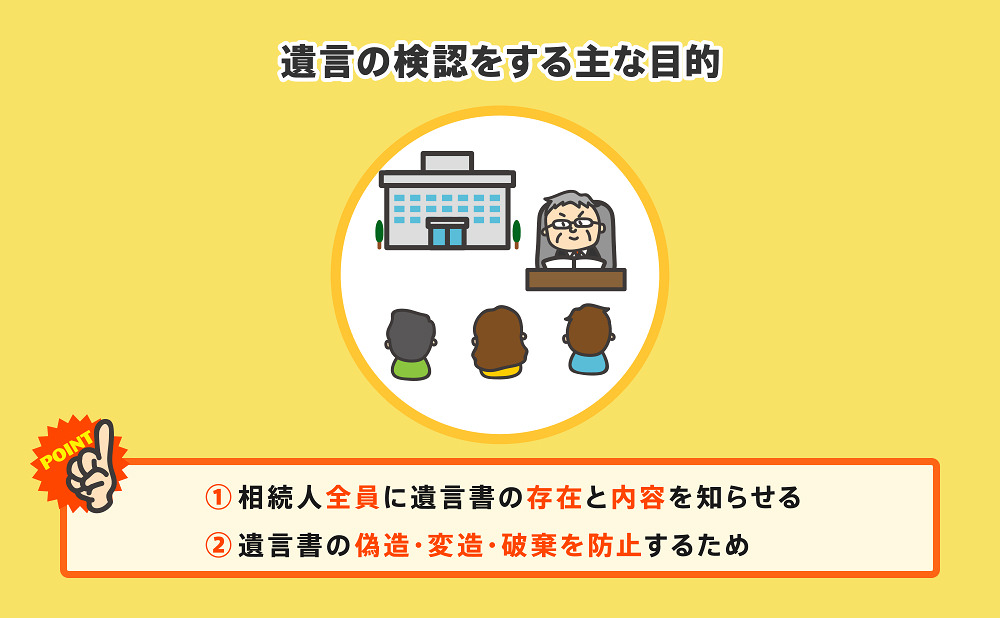

1-1 検認手続きは遺言内容の確認が目的

遺言書の「検認」は、主に次の2つの目的のために行われます。

- 相続人全員に対し、遺言の存在と内容を知らせる

- 遺言書の内容を明確にし、後日の偽造・変造・破棄を防止する

上記の目的があるため、原本が公証役場で保管されていて偽造リスクが少ない公正証書遺言は検認手続きが不要です。

1-2 検認が必要な遺言書の種類

相続対策で用いられる遺言書の種類は主に下記の3種類であり、すべての遺言書で検認手続きが必要なわけではありません。

| 種類 | 検認手続き |

| 公正証書遺言 | 不要 |

| 自筆証書遺言 | 必要 ただし、法務局での自筆証書遺言保管制度を利用した場合は不要 |

| 秘密証書遺言 | 必要 |

上記のように、検認が必要な遺言書は①法務局での保管制度を利用していない自筆証書遺言と②秘密証書遺言です。

なお、秘密証書遺言は実務ではほとんど使用されていません。

また、封のされていない自筆証書遺言であっても、検認手続きは必要なのでご注意ください。

亡くなった人の遺言書を発見した際には、検認手続きが必要か判断するためにも遺言書の種類を特定しましょう。

グリーン司法書士法人では、遺言書の検認申立ての相談もお受けしていますので、お気軽にお問い合わせください。

2章 遺言書の検認手続きの流れ

遺言書の検認手続きは期日に相続人立会いのもと遺言の内容や日付、署名、訂正加筆された部分などを裁判官が読み上げて確認し、その後検認済証明書を交付してもらいます。

検認手続きの流れは、下記の通りです。

- 遺言書を見つけ種類を特定する

- 相続人を明確にする

- 家庭裁判所の管轄を確認する

- 家庭裁判所に提出する書類を作成する

- 家庭裁判所へ申立てする

- 家庭裁判所から検認期日の通知がくる

- 検認が実施される

- 検認済証明書と遺言書を受け取る

それぞれ詳しく見ていきましょう。

STEP① 遺言書を見つけ種類を特定する

まずは亡くなった人が大切なものを保管していそうな下記の場所を確認し、遺言書がないか探しましょう。

- 自宅

- 入院先の病院

- 入所していた施設

- 貸金庫

なお、公正証書遺言は公証役場、法務局での保管制度を利用していた場合は法務局で遺言書の原本が保管されています。

原本が公証役場もしくは法務局で保管されていた場合は、遺言書の検認手続きは不要です。

STEP② 相続人を明確にしよう

検認手続きが必要な遺言書を見つけたら、相続人を確定させましょう。

検認手続きでは、相続人の立会いが必要だからです。

相続人となる人物は、法律で下記のように決められています。

| 常に相続人になる | 配偶者 |

| 第一順位 | 子供や孫 |

| 第二順位 | 両親や祖父母 |

| 第三順位 | 兄弟姉妹や甥・姪 |

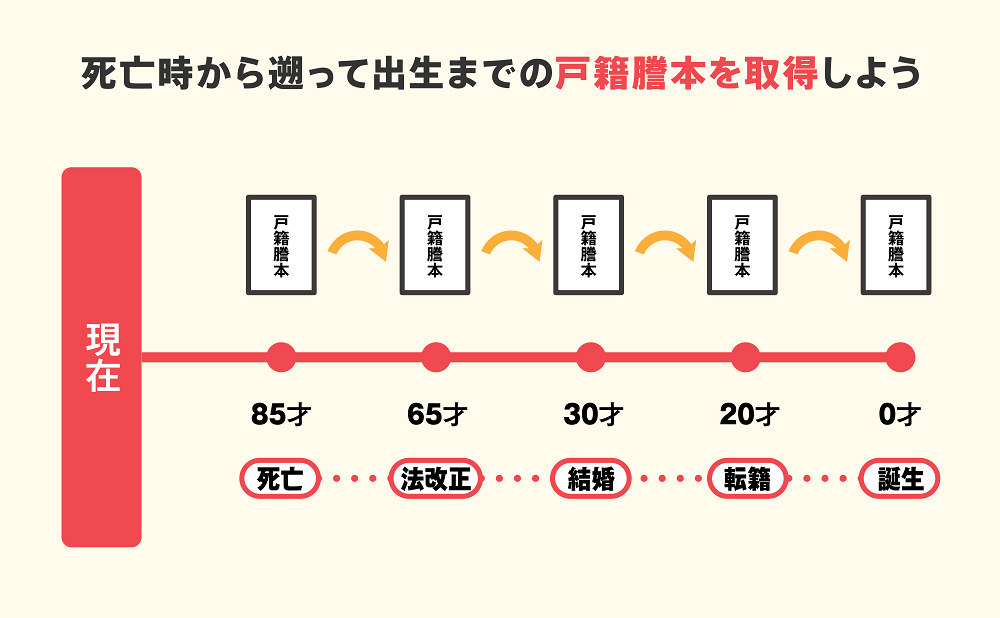

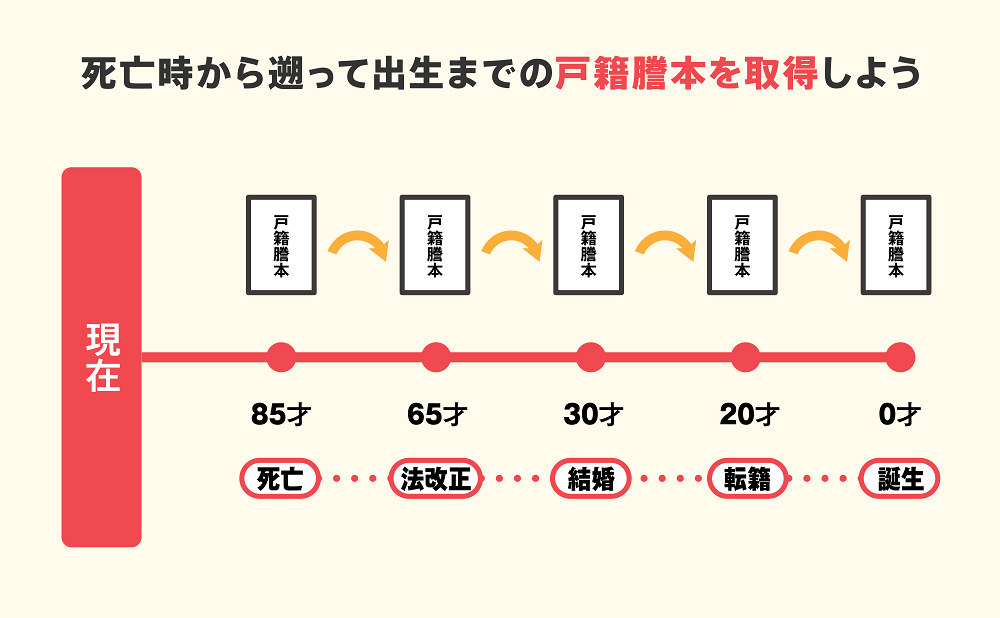

相続人の調査や確定は、亡くなった人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本を収集して行います。

戸籍謄本を収集するときには、死亡時の戸籍謄本から遡って取得していきましょう。

STEP③ 家庭裁判所の管轄を確認する

相続人の調査や確定が完了したら、検認手続きを申立てる裁判所を確認しましょう。

申立先となる家庭裁判所は「遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」です。

管轄の家庭裁判所を調べたい方はこちら

STEP④ 家庭裁判所に提出する書類を作成する

検認手続きの申立てを行うための必要書類の作成を行いましょう。

申立人が作成しなければならない書類は、下記の2つです。

なお、検認申立書に押印する印鑑は実印でなく認印で問題ありません。

ただし、検認実施日に同じ印鑑を持参しなければならないので、押印した印鑑を覚えておきましょう。

また、申立費用である800円分の収入印紙を貼ることも忘れないようにしましょう。

STEP⑤ 家庭裁判所へ申立てする

必要書類の収集や作成が完了したら、家庭裁判所へ「持参」または「郵送」で提出(申立)しましょう。

郵便方法の指定はないため普通郵便でも良いですが、到着したことがわかる書留や配達記録郵便で送るほうが安心です。

申立て方法の概要および必要書類は、下記の通りです。

| 申立人 |

|

| 申立て先 | 遺言書の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |

| 費用 |

|

| 必要書類 |

|

STEP⑥ 家庭裁判所から検認期日の通知がくる

申立て完了後は数週間から1ヶ月程度で家庭裁判所から検認日調整の連絡が届きます。

その後は、相続人全員に「検認期日通知書」と「出欠回答書」が郵送されます。

申立人以外の相続人は検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されており全員が揃わなくても検認手続きは可能です。

ただし、申立人は必ず出席しなければなりません。

なお、検認期日に出席しなくても後日、家庭裁判所で検認調書を申請すれば、遺言内容を確認できるので、特に不利益となることはありません。

STEP⑦ 検認が実施される

検認日当日に申立人は、遺言書と申立書に押印した印鑑を持参します。

出席した相続人と裁判所職員の立会のもと、遺言書を開封し下記の内容を確認します。

- 日付

- 筆跡

- 署名

- 本文

欠席した相続人には後日、検認の終了通知が送られます。

STEP⑧ 検認済証明書と遺言書を受け取る

検認が終われば、直ちに検認済証明の申請を行い遺言書原本を返還してもらいましょう。

このときに遺言書1通につき150円の手数料がかかります。

受け取った検認済証明書が付いた遺言書を使えば、不動産や預貯金などの相続手続きを進められます。

相続手続きは放置するとリスクが発生することもあるので、速やかに相続手続きを行いましょう。

3章 遺言書の検認手続きが終わった後の流れ

遺言書の検認手続きが完了し検認済証明書を受け取ったら、遺言内容にしたがって相続手続きを進めていきましょう。

具体的には、下記の流れで手続きを進めていきましょう。

- 遺言書に記載されている遺産に漏れがないか確認する

- 遺言執行者が選任されているかを確認する

- 遺言執行者もしくは相続人が財産目録を作成する

- 相続人・受遺者が受け継ぐ遺産を確認する

- 遺産の名義変更手続きを進める

それぞれ詳しく紹介していきます。

STEP① 遺言書に記載されている遺産に漏れがないか確認する

遺言書の検認手続きが完了したら、遺言書に記載されている遺産を確認しましょう。

- すべての遺産が遺言書に記載されているか

- 遺言書に書かれていてすでに存在しない遺産はないか

遺言書に記載されていない遺産がある場合、その遺産については相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。

また、遺言書に書かれてはいるもののすでに遺産が存在していない場合、その部分については遺言書が無効になります。

一方、遺言書の残りの部分については有効なので、遺言書の内容にしたがって遺産の名義変更手続きを行えます。

STEP② 遺言執行者が選任されているかを確認する

続いて、遺言執行者が選任されていないかを確認しましょう。

遺言執行者とは、遺言内容を実現する役割を持つ人物です。

遺言執行者が選任されている場合、相続人や受遺者が協力して手続きを行う必要はなく、遺言執行者が単独で手続きを行えます。

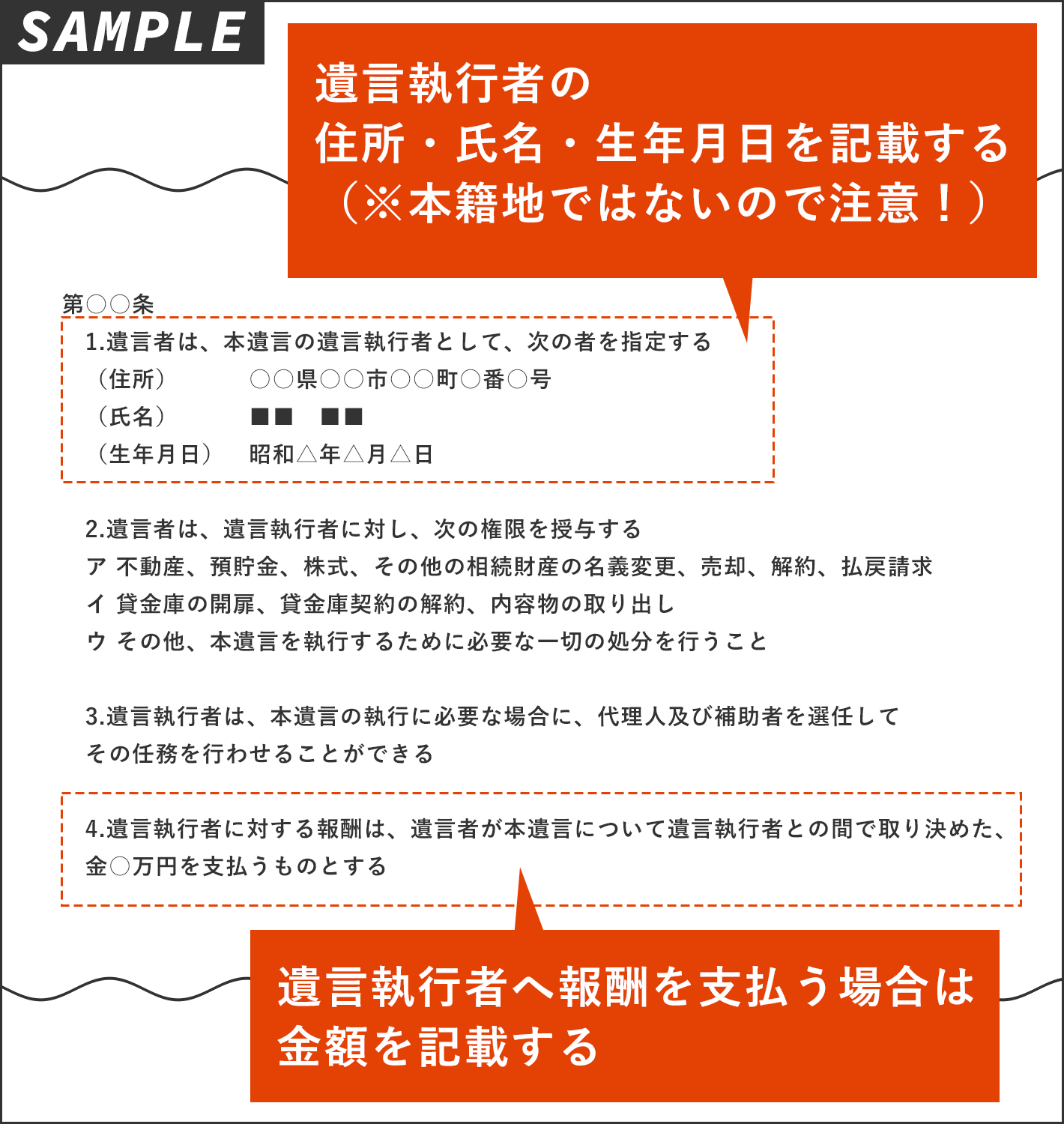

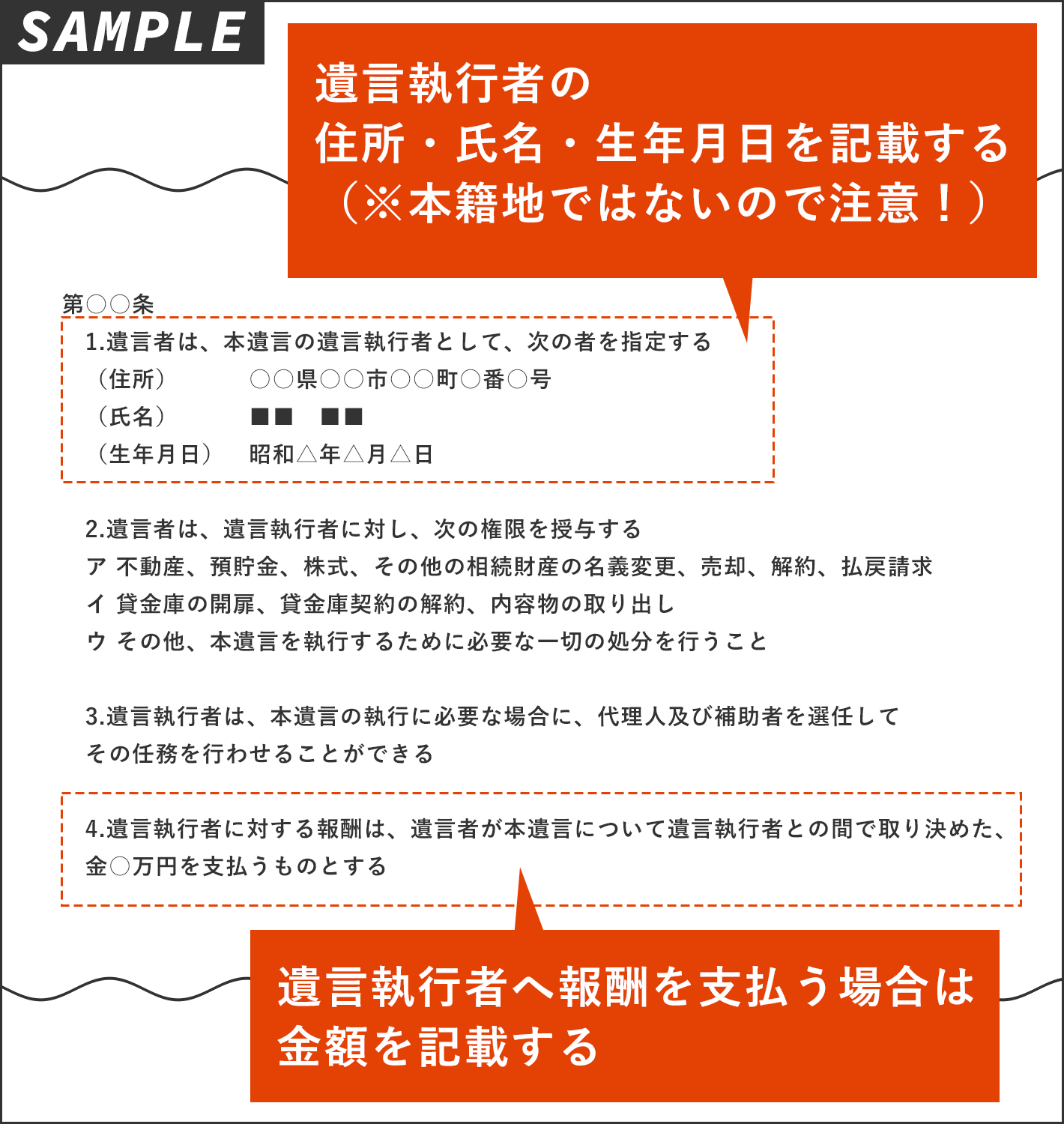

例えば、下記のように記載されている場合、遺言執行者が選任されています。

なお、遺言書にて遺言執行者が選任されていない場合でも、相続人もしくは専門家が遺言執行者になることもできます。

相続トラブルが起きそうな場合や相続人の中に忙しい人物がいる場合は、遺言執行者を選任した方がスムーズに進む可能性が高いです。

STEP③ 遺言執行者もしくは相続人が財産目録を作成する

続いて、遺言執行者が遺言内容をもとに財産目録を作成します。

財産目録とは、遺産についての情報、金額をまとめたものです。

遺言執行者が選任されていない場合、相続人が財産目録を作成するか、トラブルが起きる可能性が低い場合は財産目録そのものを作成しない場合もあります。

STEP④ 相続人・受遺者が受け継ぐ遺産を確認する

財産目録の作成が完了したら、相続人や受遺者がそれぞれ受け継ぐ遺産を確認します。

例えば、故人に「不動産は長男に遺す」と言われていたとしても、遺言書ではどの不動産を長男に相続させるように指定しているかなど詳細を確認しておく必要があります。

STEP⑤ 遺産の名義変更手続きを進める

各相続人や受遺者が受け継ぐ遺産を確認できたら、遺産の名義変更手続きを進めていきましょう。

具体的には、下記にて手続きを行わなければなりません。

| 遺産の種類 | 手続き先 |

| 預貯金 | 金融機関 |

| 不動産 | 法務局 |

| 株や投資信託 | 証券会社 ※未上場株式の場合は発行先の会社にて手続き |

| 自動車 | 運輸支局 |

4章 遺言書の検認手続きを行うときの注意点

遺言書の検認手続きを行わないとその後の相続手続きを進められないなどのデメリットがあります。

検認が必要な遺言書を見つけたときには、下記の5点にご注意ください。

- 相続人は検認期日に欠席しても問題ない

- 検認は遺言書の有効・無効を判断するわけではない

- 検認しないと相続手続きを進められない

- 検認前の遺言書を開封すると5万円以下の過料が科される

- 複数の遺言書を発見したらすべて検認手続きをしておく

それぞれ詳しく見ていきましょう。

4-1 相続人は検認期日に欠席しても問題ない

申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されており、相続人全員が揃わなくても検認手続きは行われます。

なお、出席しなくても後日、家庭裁判所で検認調書を申請すれば、遺言内容を確認できるので、特に不利益となることはありません。

4-2 検認は遺言書の有効・無効を判断するわけではない

検認は証拠保全のため外形的に遺言書を確認するだけで、遺言内容の有効・無効を判断するものではありません。

- 遺言内容が正当かどうか

- 遺言書が法律上の様式に従って作成されているか

上記について確認するわけではない点にご注意ください。

たとえ検認しても遺言の内容や様式が法に反していれば、その遺言が無効であることに変わりはありません。

遺言の有効性を争いたい場合は、別途裁判を起こすことになります。

4-3 検認しないと相続手続きを進められない

検認手続きは遺言書に効力を与える、有効性を証明するものではありませんが、検認しないと相続手続きを進めることができません。

預金・有価証券・不動産などの名義変更手続きを行う場合、銀行や法務局からは「検認済証明書付きの遺言書(公正証書遺言を除く)」の提出を求められるからです。

4-4 検認前の遺言書を開封すると5万円以下の過料が科される

封印されている検認前の遺言書を相続人が勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料が科される恐れがあります。

ただし、誤って開封してしまった遺言書が効力を失うことはありません。

4-5 複数の遺言書を発見したらすべて検認手続きをしておく

亡くなった人の自宅などから複数の遺言書を発見した場合は、すべて検認手続きをしておくのがおすすめです。

- 遺言書作成時に遺言者が判断能力を有していたか

- 遺言書が法律で決められた書式を守れているか

- 遺言書の内容が正当かどうか

上記については遺言書を開封し内容を確認しないとわからないため、作成日が新しい遺言書のみを検認してしまうと検認済みの遺言書が無効になったときに再び検認手続きの手間がかかってしまいます。

5章 司法書士・弁護士に検認手続きを依頼するメリット・費用

遺言書の検認は自分で行うこともできますが、弁護士や司法書士へ依頼することもできます。

下記のケースでは弁護士や司法書士へ依頼することを検討してもいいでしょう。

- 仕事が忙しく準備が進まない

- 自分で行う自信がないのでプロに任せたい

- 検認手続きから預金・不動産の名義変更まで、すみやかに相続手続きを行いたい

- 相続人間でトラブルに発展する可能性がある

司法書士や弁護士に遺言書の検認手続きを依頼すれば、下記のメリットがあります。

- 書類収集から申立書作成まで行ってくれるので手間が少ない

- 裁判所との連絡や期日調整を代わりに行ってくれる

- 検認後の具体的な相続手続きについてアドバイスがもらえる

- 不動産の名義変更などの相続手続きを同時に依頼することができる

なお、弁護士に依頼すれば検認期日に同席してもらえるので、相続人間でトラブルになる可能性が高いときは心強いでしょう。

また、司法書士の場合は同席できない代わりに裁判所へ同行してサポートしてくれる事務所もあるようです。

弁護士や司法書士に依頼すれば様々なメリットがある一方で、下記の費用がかかります。

- 弁護士:10~15万円程度

- 司法書士: 5~8万円程度

以上を踏まえ、司法書士と弁護士に遺言書の検認手続きを依頼するのがおすすめな人の特徴は下記の通りです。

| 弁護士 | 色々不安なので検認期日に同席してほしい 相続トラブルが発生する可能性が高い |

| 司法書士 | できるだけ費用を抑えたい 相続トラブルが発生する可能性は低い |

まとめ

法務局での保管制度を利用した自筆証書遺言と公正証書遺言を亡くなった人が作成していた場合は、遺言書の検認手続きが必要です。

検認手続きをしないとその後の相続手続きを進められませんし、相続税の申告期限は検認手続きがすんでいないからといって延長されることはありません。

そのため、亡くなった人が用意していた遺言書を発見したら速やかに検認手続きを行いましょう。

検認手続きは自分たちで行うだけでなく、司法書士や弁護士への依頼も可能です。

相続に精通した司法書士や弁護士に依頼すれば、検認手続きだけでなくその後の相続手続きまで依頼できます。

グリーン司法書士法人では、遺言書の検認手続きを始めとする相続手続きに関する相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相続手続きも可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

遺言書の検認の流れは?

遺言書を検認する流れは、下記の通りです。

①相続人を明確にする

②管轄の家庭裁判所を確認する

③家庭裁判所に提出書類を作成する

④家庭裁判所に申立てをする

⑤家庭裁判所から検認期日の通知が来る

⑥検認を実施する

▶遺言書の検認手続きの流れについて詳しくはコチラ遺言書の検認後の流れは?

遺言書を検認すると検認済証明付きの遺言書を返還してもらえます。その後は、遺言書の内容に従って相続手続きを行いましょう。

▶相続手続きについて詳しくはコチラ遺言書の検認は必要ですか?

亡くなった人が遺した遺言書が保管制度を活用していない自筆証書遺言もしくは秘密証書遺言の場合は、遺言書の検認手続きをしなければなりません。

遺言の検認はどこの裁判所でするのですか?

遺言書の検認手続きは「遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」で行います。

秘密証書遺言は検認が必要?

秘密証書遺言も検認手続きが必要です。

ただし、秘密証書遺言は実務ではほぼ作成されていません。遺言書の検認期日に欠席するとどうなる?

検認期日に欠席すると後日、検認済通知が届きます。

ただし、検認済通知には検認手続きが完了した遺言書の写しは届かないのでご注意ください。

遺言書のコピーが必要な場合は、検認手続きの申立てをした人物にコピーをもらいましょう。遺言書が無効になるケースにはどのようなものがありますか?

遺言書が無効になるケースは、主に下記の通りです。

【すべての遺言】遺言書に他の人の意思が介在している可能性がある

【すべての遺言】遺言書が偽造されている

【すべての遺言】遺言書の内容が公序良俗に違反している場合

【すべての遺言】新しい遺言と内容が矛盾している

【すべての遺言】15歳未満の人が作成した

【すべての遺言】作成時に遺言者の意思判断能力が著しく低下している

【自筆証書遺言】遺言書を自筆で書いていない

【自筆証書遺言】遺言書に日付の記載がない

【自筆証書遺言】遺言書に署名・押印がない

【自筆証書遺言】遺言書の内容が不明確である

【自筆証書遺言】遺言書の加筆・修正の方法が適切でない

【自筆証書遺言】遺言書が共同で書かれている

【公正証書遺言】不適切な証人を立てた

無効になることを防ぎたいのであれば、司法書士や弁護士に遺言書作成を依頼するのが良いでしょう。

▶遺言書の無効について詳しくはコチラ

遺言書の種類は3種類!自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴について

遺言書の種類は3種類!自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴について

相続人調査(戸籍収集)とは?詳しい手順から方法まで専門家が簡単解説

相続人調査(戸籍収集)とは?詳しい手順から方法まで専門家が簡単解説 【保存版】相続手続きでやるべきことまとめ!必要書類や期限も紹介

【保存版】相続手続きでやるべきことまとめ!必要書類や期限も紹介