- 死後認知とは何か

- 死後認知を申し立てる流れ

- 死後認知をする際の注意点

死後認知とは、父親が亡くなった後に子供との法律上の親子関係を確定させる制度です。

通常の認知では父親が認知届を提出するだけで認知されますが、死後認知は必ず家庭裁判所を通さなければなりません。

本記事では、死後認知の手続きの流れや注意点について解説します。

1章 死後認知とは

死後認知とは、父親が亡くなった後に子供が父親との法律上の親子関係を認めるよう請求する制度です。

婚姻関係にない男女の間に生まれた子供は、認知されていない限り、父親とは法律上の親子関係が発生しません。

父親に養育費を請求したい場合や、相続人として父親の遺産を受け継ぎたい場合には、認知の手続きをする必要があります。

1-1 申立てができる人

死後認知の訴えを起こすことができるのは、認知を求める子供本人です。

子供が未成年であれば、母親や法定代理人が代わりに申立てを行えます。

また、子供がすでに亡くなっていても、その子の直系卑属(故人から見た孫)がいる場合、代わりに訴えを起こすことも可能です。

1-2 申立てできる期間

死後認知の訴えには、父の死亡を知ったときから3年以内という期限が設定されています。

父親の存在や死亡の事実を知らなかった場合には、死後認知の期限を迎えることはありません。

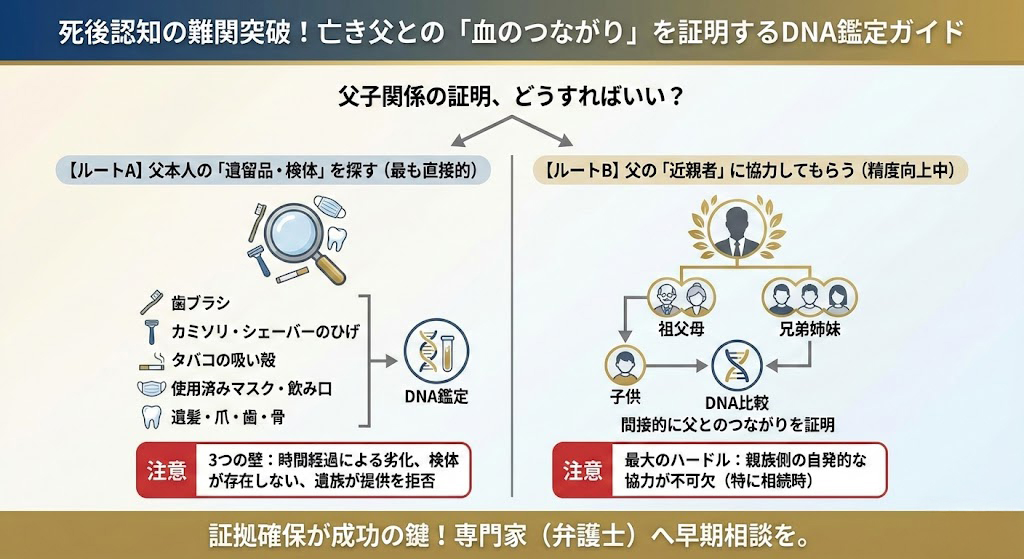

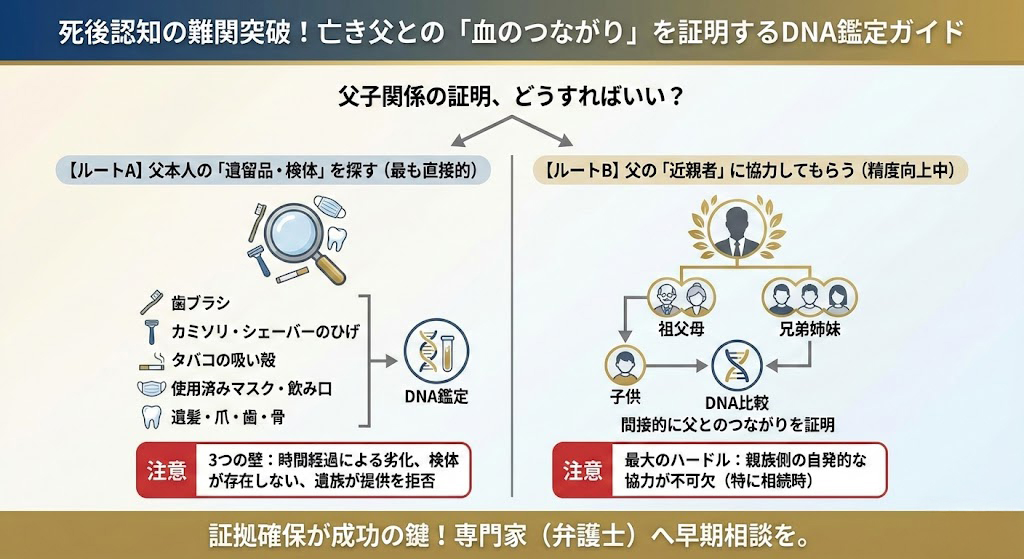

2章 死後認知ではDNA鑑定による血縁関係の証明が必要となる

死後認知の訴えを家庭裁判所に申し立てる場合、父子関係を立証するための証拠を求められます。

父親が生きていれば父親と子供がDNA鑑定を行えますが、父親が亡くなっている場合、父親本人と子供のDNA鑑定が難しいこともあるでしょう。

本章では、死後認知の際に父親と子供の血縁関係をどのように証明するかを解説していきます。

2-1 父親の遺髪などを利用する

最も直接的な方法は、父親の遺髪、爪などを用いてDNA鑑定をすることです。

例えば、以下のものなどからDNAを採取できる可能性があります。

- 遺体から直接採取した組織や血液

- 抜去した歯や骨

- 生前に使用していた歯ブラシの毛先

- 使い捨てカミソリや電気シェーバーに付着したひげ

- たばこの吸い殻に残った唾液成分

- 使用済みマスクやストロー、ペットボトルの飲み口部分

ただし、父親が亡くなってから時間が経過している場合、遺髪や爪などの状態が悪くなっている恐れもありますし、そもそも検体を用意できない恐れもあります。

また、父親の家族や親族が遺髪や爪などの提供を拒んだ場合、DNA鑑定を行うことは難しいでしょう。

2-2 父親の遺髪などがなければ父親の近親者に協力してもらう

父親の遺骨や遺髪などの検体を入手できない場合には、父親の近親者からDNAを提供してもらう方法があります。

具体的には、父親の両親(祖父母)、兄弟姉妹などと認知請求をしている人がDNA鑑定を行い、父親との血縁関係を間接的に調べます。

近年では、DNA鑑定の精度が高まっているため、祖父母や兄弟姉妹と認知請求をした子供に血縁関係があると証明できれば、父親との血縁関係も認められやすくなります。

ただし、この方法は父親の親族側の協力が必要不可欠です。

相続が絡むケースでは、親族の協力を得られにくいことも多いでしょう。

3章 死後認知を申し立てる流れ

亡くなった父親との親子関係を法的に認めてもらいたい場合には、以下の流れで死後認知を申し立てる必要があります。

- 必要書類を揃える

- 家庭裁判所の地方検察庁に訴状を送る

- 利害関係者に連絡が届く

- 裁判によって判決を受ける

- 父子関係が認められたら認知届を提出する

それぞれ詳しく解説していきます。

STEP① 必要書類を揃える

まずは、訴えを起こすための必要書類を準備します。

死後認知の際に必要となる種類は、主に以下の通りです。

- 申立書

- 子供の戸籍謄本

- 相手方(父親)の戸籍謄本

- 子供の出生証明書写し・母の戸籍謄本(離婚後300日以内に出生した出生届未了の子に関する申立ての場合)

上記の他にも、DNA鑑定の結果や父子関係を証明する証拠の提出が求められる場合があります。

STEP② 管轄の家庭裁判所に訴状を送る

次に、死後認知の訴えの訴状を下記のいずれかの家庭裁判所に提出します。

- 子供の住所地を管轄する裁判所

- 父親の最後の住所地を管轄する裁判所

なお、相手方である父親はすでに死亡しているため、訴状は対応する地方検察庁の担当検察官に送られます。

STEP③ 利害関係者に連絡が届く

訴えが受理されると、裁判所から父親の法定相続人や利害関係人にその旨の通知が送達されます。

これにより、故人の兄弟姉妹や配偶者などの相続人は、裁判に参加する機会を与えられます。

STEP④ 裁判によって判決を受ける

続いて、家庭裁判所にて、提出された証拠や利害関係者の意見をもとに審理が進められます。

DNA鑑定結果が提出されていれば、その科学的裏付けが重視され、父子関係の有無が判断されることが一般的です。

STEP⑤ 父子関係が認められたら認知届を提出する

裁判で死後認知が認められ、判決が確定すると、下記のいずれかの市区町村役場に認知届を提出します。

- 父親の本籍地の市区町村役場

- 子供の本籍地の市区町村役場

- 届出人の住所地の市区町村役場

認知届には判決書の謄本などを添付し、役所で受理されると子供の戸籍に父親の名前が記載されます。

これによって正式に法律上の親子関係が確定し、子供は父親の相続人としての地位を得ます。

4章 死後認知をする際の注意点

死後認知をすれば、亡くなった父親と子供に法律上の親子関係が生じ、子供は父親の遺産を相続できます。

しかし、死後認知をする際には、以下のような点に注意しなければなりません。

- 父親の遺族・親族がDNA鑑定に協力してくれない場合もある

- 認知が認められたら相続手続きのやり直しが必要となる

それぞれ詳しく解説していきます。

4-1 父親の遺族・親族がDNA鑑定に協力してくれない場合もある

死後認知において最も大きなハードルとなるのが、DNA鑑定に必要な検体の確保です。

父親が亡くなってすぐ死後認知の請求をする場合、遺髪や爪などを検体として使える可能性があります。

しかし、遺髪や爪を勝手に持ち去ることは認められないので、父親の家族や親族に同意を得なければなりません。

父親の死後、時間が経過してからDNA鑑定をする場合、遺髪や爪を利用できず、父親の親族と子供でDNA鑑定をしなければならないケースもあります。

この場合、父親の両親や兄弟姉妹がDNA鑑定を拒否するケースも珍しくなく、子供が父親との血縁関係を科学的に証明できないこともあるでしょう。

DNA鑑定を行えず、科学的に父親と子供の血縁関係を証明できない場合には、以下のような書類を提出し、家庭裁判所に判断してもらうこととなります。

- 母親と父親との交際状況を示す書面や写真、手紙

- 生活費の援助があったことを示す振込記録

- 父親と子供の顔、身体つきが似ているとわかる写真

DNA鑑定ができなくても死後認知が認められる可能性はゼロではないものの、鑑定結果を用意できるケースと比べて認めてもらいにくいでしょう。

4-2 認知が認められても相続手続きのやり直しは請求できない

死後認知が認められた場合、子供は法律上の相続人となり、父親の遺産に対して相続権を取得します。

しかし、すでに遺産分割協議が完了している場合、その手続きをやり直すことはできません。

法律により、すでに成立した遺産分割の効力を覆すことはできず、「他の相続人に対して、自分の相続分に相当する価額の支払いを請求できる」と定められているためです。

つまり、死後認知によって新たに相続人となった子供は、遺産分割そのものを無効にすることはできませんが、他の相続人に対して金銭で自分の相続分を請求することが可能です。

まとめ

死後認知は、父親の生前に認知がされなかった場合でも、子供の権利を守るために重要な役割を果たします。

家庭裁判所はDNA鑑定の結果を重要な証拠として扱いますが、DNA鑑定の結果以外の証拠でも親子関係が認められる場合もあります。

死後認知が認められると、子供も父親の相続人となるため、場合によっては相続手続きをやり直さなければなりません。

相続トラブルが起きそうな場合やスムーズに手続きを完了させたい場合には、相続に詳しい司法書士や弁護士に相談することもご検討ください。

グリーン司法書士法人では、相続手続きについての相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

父親とDNA鑑定できない場合にはどうすれば良いですか?

死後認知の場面では、父親本人がすでに亡くなっているため、生前のように直接的なDNA鑑定を行うことができません。そのため、父親の遺髪、爪などを検体としてDNA鑑定をする場合があります。

父親の検体を用意できない場合には、父親の両親や兄弟姉妹と子供でDNA鑑定をして、間接的に父親と子供の血縁関係を調べます。死後認知はいつから認められますか?

死後認知は父親が亡くなってから行えます。

また、家庭裁判所が認知請求を認めた場合には、子供の出生時までさかのぼって法律上の親子関係が認められるようになります。