- 遺言書が無効になるケース・ならないケース

- 遺言書を無効にしないようにする方法

- 遺言書が無効だと感じたときの対処法

遺言書を作成しておけば、自分が亡くなった後の遺産分割方法を指定できます。

自分の財産を特定の人物に受け継いでもらいたい場合は、元気なうちに遺言書を作成しておきましょう。

ただし、遺言書の要件は法律によって決められており、要件を満たしていないものは無効になってしまいます。

また、遺言書作成時に遺言者が認知症などで判断能力を失っていた場合も、遺言書が無効になるのでご注意ください。

本記事では、遺言書が無効になるケースや無効にしないための対策方法をわかりやすく解説します。

グリーン司法書士法人では、遺言書作成についての相談もお受けしているので、よろしければご相談ください。

目次

- 1 1章 遺言書には主に3種類ある

- 2 2章 遺言書が無効になる13のケース

- 2.1 2-1 【すべての遺言】遺言書に他の人の意思が介在している可能性がある

- 2.2 2-2 【すべての遺言】遺言書が偽造されている

- 2.3 2-3 【すべての遺言】遺言書の内容が公序良俗に違反している場合

- 2.4 2-4 【すべての遺言】新しい遺言と内容が矛盾している

- 2.5 2-5 【すべての遺言】15歳未満の人が作成した

- 2.6 2-6 【すべての遺言】作成時に遺言者の意思判断能力が著しく低下している

- 2.7 2-7 【自筆証書遺言】遺言書を自筆で書いていない

- 2.8 2-8 【自筆証書遺言】遺言書に日付の記載がない

- 2.9 2-9 【自筆証書遺言】遺言書に署名・押印がない

- 2.10 2-10 【自筆証書遺言】遺言書の内容が不明確である

- 2.11 2-11 【自筆証書遺言】遺言書の加筆・修正の方法が適切でない

- 2.12 2-12 【自筆証書遺言】遺言書が共同で書かれている

- 2.13 2-13 【公正証書遺言】不適切な証人を立てた

- 3 3章 遺言書が無効にならない3つのケース

- 4 4章 遺言書を無効にしないための対策方法

- 5 5章 遺言書を無効にしたいときの対処法

- 6 まとめ

- 7 よくあるご質問

1章 遺言書には主に3種類ある

相続対策で用いる遺言書は、主に下記の3種類があります。

| 遺言書の種類 | 概要 |

| 自筆証書遺言 | 遺言者本人がすべて自筆で書く形式の遺言書 |

| 公正証書遺言 | 公証役場で公証人が作成する遺言書 |

| 秘密証書遺言 | 遺言書の存在だけを公証役場で証明し、遺言内容自体は秘密にする形式の遺言書 |

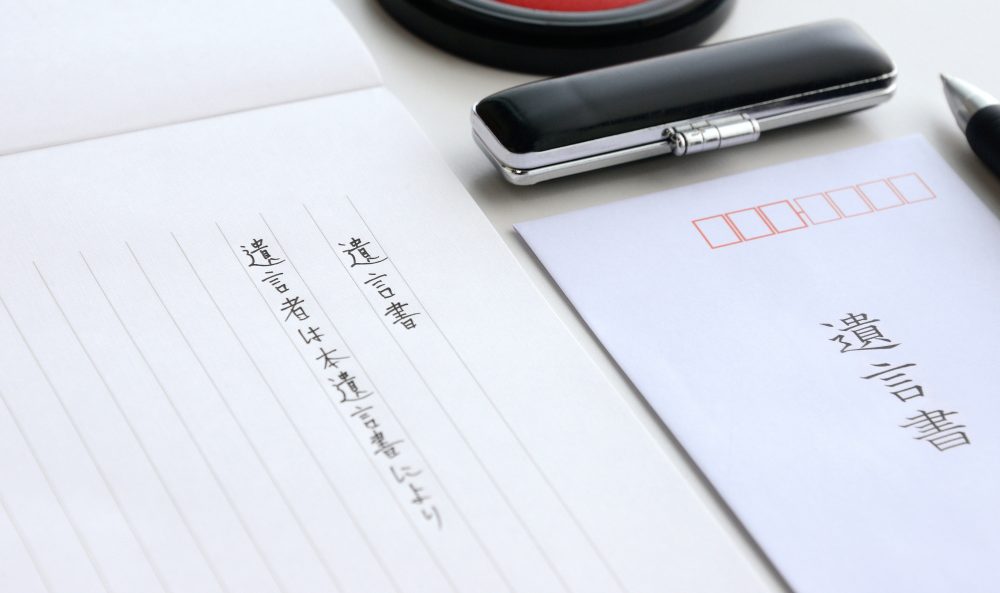

自筆証書遺言はすべて自著で作成する遺言書であり、紙とペンさえあれば作成できる手軽さがメリットです。

一方で自分で作成する必要があるため形式不備による無効リスクがありますし、原本を自分で保管した場合は紛失や改ざんリスクがあります。

公正証書遺言は、公証人が作成するため形式不備による無効リスクがほとんどありません。

一方で、作成時には証人2名が必要などと手間がかかりますし、費用もかかります。

相続対策で用いられる遺言書は、自筆証書遺言と公正証書遺言の他に秘密証書遺言もありますが、実務ではほとんど作成されていません。

2章 遺言書が無効になる13のケース

自筆証書遺言はすべて自著で作成する必要があり、パソコンやワープロを使用してしまうと、無効になってしまいます。

公正証書遺言は形式不備による無効リスクは少ない一方で、証人が欠格事由に該当する場合は遺言書そのものが無効になってしまいます。

遺言書が無効になるケースは、主に下記の通りです。

- 遺言書に他の人の意思が介在している可能性がある

- 遺言書が偽造されている

- 遺言書の内容が公序良俗に違反している場合

- 新しい遺言と内容が矛盾している

- 15歳未満の人が作成した

- 作成時に遺言者の意思判断能力が著しく低下している

- 遺言書を自筆で書いていない

- 遺言書に日付の記載がない

- 遺言書に署名・押印がない

- 遺言書の内容が不明確である

- 遺言書の加筆・修正の方法が適切でない

- 遺言書が共同で書かれている

- 不適切な証人を立てた

それぞれ詳しく見ていきましょう。

2-1 【すべての遺言】遺言書に他の人の意思が介在している可能性がある

遺言者に対して詐欺や強迫などが行われているケースなど、遺言書に他人の意思が介在している可能性が疑われると、相続人から「遺言無効確認の訴え」を起こされる可能性があります。

遺言無効確認の訴えが認められた場合も、遺言は無効になってしまいます。

詐欺や強迫などにより書かされたなど相続人間で争いが生じた場合、「遺言能力の有無」を証明することは非常に難しく、争いが長期化するケースも珍しくありません。

トラブルの長期化や泥沼化を防ぐためにも、遺言を作成している一部始終を録画して、「遺言能力があったこと」の証拠として残しておくことをおすすめします。

2-2 【すべての遺言】遺言書が偽造されている

発見された遺言書が正式なものではなく、偽造されたものの場合は当然無効になります。

加えて、遺言書の偽造は相続欠格事由に該当するため、相続人としての権利を永遠に失います。

2-3 【すべての遺言】遺言書の内容が公序良俗に違反している場合

遺言の内容が公序良俗に反するものの場合は、無効になります。

したがって「不倫相手に全財産を相続させる」などといった内容の遺言書を遺していた場合は、無効になる可能性があります。

ただし、不倫相手へ財産を遺す遺言書すべてが無効になるわけではなく、遺言書の有効性は個々の事情をもとに判断される仕組みです。

なお、公正証書遺言を作成する場合、公序良俗に違反する遺言書は公証人のストップが入るため、実際に作成されるケースはほとんどありません。

2-4 【すべての遺言】新しい遺言と内容が矛盾している

要件を満たした遺言書が複数あった場合は、新しい遺言書が優先されると決められています。

したがって遺言書が複数あり、それぞれの内容が矛盾している場合は、新しいものが効力を持ち古いものは無効になります。

2-5 【すべての遺言】15歳未満の人が作成した

遺言書を作成できるのは15歳以上からと法律で決められています。

そのため、15歳未満の人が作成した遺言は内容や形式にかかわらず無効になります。

2-6 【すべての遺言】作成時に遺言者の意思判断能力が著しく低下している

遺言書を作成するときに遺言者が認知症などで判断能力を失っていると、遺言書が無効になる恐れがあります。

認知症になり判断能力を失うと、遺言書作成などの法律行為を行うことができなくなるからです。

とはいえ、公正証書遺言を作成する際、公証人に加え、証人2名も立ち会うため、遺言者の意思判断能力が著しく低下していれば誰かが気づくのでは?と思いますよね。

しかし、中には意思判断能力が著しく低下していても、公正証書遺言を作成されてしまうケースがあります。

公正証書遺言は事前に公証人と遺言の内容について、しっかり打ち合わせをして内容を固めます。

公正証書遺言の作成を司法書士や弁護士などに依頼すると、専門家が代行してこのような打ち合わせを行ってくれるため、作成日当日は、遺言者は口述で公証人へ伝えるだけでよいのです。

そのため、作成日において遺言者の判断能力について見落としてしまうこともあり得るのです。

遺言執行時にこの口述の有効性が疑われた場合、相続人から「遺言無効確認の訴え」がなされ、それが認められれば当然遺言は無効となります。

2-7 【自筆証書遺言】遺言書を自筆で書いていない

自筆証書遺言は、遺言者自らが手書きで作成する必要があり、PCやワープロで作成されたものは無効となります。

ただし、2019年1月の法改正によって財産の詳細を記した目録部分については手書きである必要がなくなりました。

パソコンなどで作成した財産目録や、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付することが可能です。

しかし、相続法改正後でも目録以外の全文は手書きでないといけないので、ご注意ください。

自筆証書遺言は「自筆」である必要があるため、当たり前ですが録音や動画などで遺言を残したものも無効となります。

2-8 【自筆証書遺言】遺言書に日付の記載がない

遺言書は「いつ書かれたか」ということが非常に重要であるため、日付がない遺言書は無効となります。

また、遺言書の書かれた日が明確でなければいけないため、「●年■月吉日」といった、日付が明らかではない書き方は認められません。

一方で「●年の誕生日」や「還暦の日」といった、日付が明記されていなくてもいつなのかが明らかになる書き方であれば問題ありません。

とはいえ、問題なく確実にしたいのであれば、年月日を記載してくのが良いでしょう。

2-9 【自筆証書遺言】遺言書に署名・押印がない

遺言書には誰が書いたかを明らかにするために、「署名・押印」が必要です。

署名や押印がない場合は、自筆証書遺言が無効となります。

なお、遺言書への押印は実印である必要はなく、認印やシャチハタのようなインク浸透印、拇印でも問題ないとされています。

ただし、遺言書の信頼性を高めたいのであれば実印で押し、印鑑証明書も同封しておくのがおすすめです。

2-10 【自筆証書遺言】遺言書の内容が不明確である

遺言の内容が不明確な場合も、無効となる可能性があります。

遺言書を第三者(裁判官など)が見ても、どの財産がどれを指すのかが明確に分かるように記載しなければいけません。

例えば、不動産の場合は住所表記と地番は異なるため、住所のみを記載しただけでは不動産を特定できず無効になる恐れがあります。

そのため、不動産について遺言書に記載する場合は、登記簿に記録されている下記の情報を正確に記載しましょう。

- 所在

- 地番

- 地目

- 地積

- 家屋番号

- 構造

- 床面積

記載が難しい場合は、財産目録に登記事項証明書を添付し、日付と署名・捺印をするだけでも問題ありません。

2-11 【自筆証書遺言】遺言書の加筆・修正の方法が適切でない

自筆証書遺言で、加筆・修正が適切にされていない場合も無効になります。

遺言書は後々他人に改ざんされる恐れがあることから、一般的な文書よりも、加筆・修正方法が法律で厳格に定められているからです。

自筆証書遺言の修正方法は、下記の通りです。

- 修正部分に二重線を引く

- 修正内容を横に記載し押印する

- 遺言書の末尾などの空きスペースに「●行目の●文字を削除し、●文字追加した」と、修正内容を追記する

上記のように、自筆証書遺言の修正方法は複雑なので、修正箇所が多い場合は修正ではなく、一から書き直すのが良いでしょう。

2-12 【自筆証書遺言】遺言書が共同で書かれている

夫婦であっても、共同で作成された遺言書は無効になってしまいます。

共同書面での遺言書作成が認められてしまうと、遺言内容の特定が難しくなりますし、片方の遺言書が要件を満たさなかった場合の残りの遺言書の有効性も判断しにくくなるからです。

2-13 【公正証書遺言】不適切な証人を立てた

公正証書遺言を作成する際には、証人2名を用意する必要があります。

証人になる人に特別な資格は不要ですが、下記に該当する人は証人になれません。

- 未成年者

- 相続人となることが予想される人

- 遺言内で財産を受け取ることを指定されている人とその配偶者、直系血族

- 遺言を作成する公証人の配偶者、四等身内の親族

- 公証役場の職員

上記の人を証人にして、遺言執行時に相続人からこれを指摘されてしまうと公正証書遺言が無効になってしまいます。

自分で証人を手配する際には、上記に該当しない人を選任するように気をつけましょう。

3章 遺言書が無効にならない3つのケース

自筆証書遺言を検認手続の前に開封してしまった場合やそもそも遺言書に封がされていなかった場合も、要件を満たしていれば遺言書は効力を持ちます。

遺言書が無効にならないケースは下記の3つです。

- 自筆証書遺言を開封してしまった

- 自筆証書遺言に封がされていない

- 遺言書に書かれている遺産がすでにない

それぞれ詳しく紹介していきます。

3-1 自筆証書遺言を開封してしまった

相続人など遺族が故人の自宅で遺言書を見つけ、検認手続きが必要だと知らず開封してしまったケースでも、遺言書が無効になることはありません。

ただし、誤って自筆証書遺言を開封すると過料が課されるなど、下記の点に注意しなければなりません。

- 開封してしまった人物は5万円以下の過料が課せられる恐れがある

- 開封してしまった遺言書も検認手続きが必要である

故人の自宅や入院先の病院、入所先の施設から遺言書が見つかった場合、家庭裁判所での検認手続きが必要です。

検認手続きの申立て方法および必要書類は、下記の通りです。

| 手続きする人 | 遺言書の保管者 遺言書を発見した相続人 |

| 手続き先 | 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所 |

| 手続き費用 | 【手続き時】 収入印紙800円分(遺言書1通につき) 連絡用の郵便切手代(数百円から数千円程度) 【完了後】 検認済み証明書の交付費用:収入印紙150円分 |

| 必要書類 |

|

3-2 自筆証書遺言に封がされていない

自筆証書遺言にもともと封がされていなかった場合も、他の要件を満たしていれば効力を持ち無効にはなりません。

ただし、封をしていない遺言書は誤って捨てられるリスクや改ざんリスクがあるので、作成時には必ず封をしておくことをおすすめします。

また、封をされていない自筆証書遺言でも検認手続きは必要なのでご注意ください。

3-3 遺言書に書かれている遺産がすでにない

相続発生時に遺言書に記載された財産がすでになかった場合も、残りの部分についての遺言書は無効になりません。

もちろん、すでに存在していない遺産についての部分は、遺言書が無効になります。

遺言書を書いたときと状況が変わり遺産を自分で使ってしまっても、遺言書そのものは無効にならないのでご安心ください。

ただし、遺言書に書かれている遺産のほとんどが失われている状態だと遺族も困惑するので、新たに遺言書を作成した方が良いケースもあります。

4章 遺言書を無効にしないための対策方法

先ほどの章で解説したように、遺言書は形式を守らないと無効になりますし、内容不備や遺言者の判断能力に問題があっても無効になる恐れがあります。

自分が希望する人物に財産を遺したいのであれば、本章で紹介する方法で遺言書が無効にならないように対策しておきましょう。

遺言書を無効にしないためにすべき対策を遺言書の種類別に解説します。

4-1 自筆証書遺言を無効にしない方法

自筆証書遺言は規定が多く自分で作成する必要があるため、要件を満たした遺言書を作成することは非常に大変です。

そのため、自筆証書遺言を作成した後は司法書士や弁護士などの専門家に確認してもらうと安心です。

また、相続に詳しい司法書士や弁護士であれば、遺言書に記載する内容の提案や作成時のサポートもしてくれます。

そして、自筆証書遺言を作成した後は法務局による自筆証書遺言保管制度を利用しましょう。

自筆証書遺言保管制度を利用すれば、遺言書の原本を法務局で保管してもらえるため、公正証書遺言同様に紛失や改ざんリスクをなくせます。

4-2 公正証書遺言を無効にしない方法

公正証書遺言は公証人が作成するため、形式不備による無効リスクはほとんどありません。

公正証書遺言が無効になるケースとして多いのは、遺言書作成時に遺言者に遺言能力がないケースです。

無効を防ぐには、遺言書作成時に遺言能力が確実にあると証明するために、医師による診断書を取っておくのがおすすめです。

診断書を取るのであれば、裁判所にも提出できるように成年後見人の申し立て用の書式を利用するのが良いでしょう。

自分が希望した人物に財産を遺すために遺言書を作成するのであれば、あわせて遺言執行者も選任しておきましょう。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための相続手続きを単独で行う義務・権限を持つ人であり、不動産の登記申請や預貯金の払い戻しなどを行います。

遺言執行者がいれば、単独で相続手続きを進められるので相続人や受遺者の負担を軽減可能です。

加えて、相続人が遺言書の内容を無視して遺産分割を進めることも阻止できます。

遺言執行者は相続人がなることもできますが、遺言内容を確実に実行してほしいのであれば、相続に詳しい司法書士や弁護士に依頼するのが良いでしょう。

5章 遺言書を無効にしたいときの対処法

故人が作成した遺言書に違和感がある、無効ではないかと考えたときの対処法は以下の3つです。

- 相続人全員で遺産分割協議を行う

- 遺言無効確認調停を行う

- 遺言無効確認訴訟を行う

それぞれ解説します。

5-1 相続人全員で遺産分割協議を行う

故人が遺言書を作成していたとしても、相続人全員が合意すれば遺産分割協議を行い財産を分けることも認められています。

ただし、故人が遺言執行者を選任していた場合には、遺産分割協議を行うには遺言執行者の同意が必要です。

5-2 遺言無効確認調停を行う

一部の相続人に有利な内容の遺言書が作成されている場合などは、法定相続人全員で合意し遺産分割協議を行うことが難しい場合もあるでしょう。

相続人全員の合意を得られず遺産分割協議を行えない場合には、遺言無効確認調停を申立て家庭裁判所にて話し合いで解決を目指します。

遺言無効確認調停はあくまで相続人間の話し合いであり、調停で解決できない場合には遺言無効確認訴訟へと進みます。

訴訟へ進む可能性があることも考慮し、遺言無効確認調停の段階で相続トラブルに詳しい弁護士への依頼がおすすめです。

5-3 遺言無効確認訴訟

遺言確認無効調停で解決できなかった場合、遺言無効確認訴訟へと進みます。

遺言無効確認訴訟では、裁判所が最終的に遺言書の有効性について判断を下します。

遺言が無効であると主張する相続人は、裁判所に対して遺言書が無効である証拠を提出しなければなりません。

証拠の用意や裁判所との対応など、相続人のみでの解決は難しいので弁護士への相談をおすすめします。

まとめ

遺言書は一生に一度、自身の希望を記載する大切なものです。

しかし、遺言書は要件を満たしていないと無効になる恐れがあるので、作成時には注意が必要です。

法的な要件を満たした遺言書を作成したい場合は、相続に詳しい司法書士や弁護士に依頼するのが良いでしょう。

相続に精通した専門家であれば、遺言内容の提案から遺言書の作成サポート、遺言執行者まで一括で対応可能です。

グリーン司法書士法人では、遺言書の作成や遺言執行者に関する相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談もお受けしていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

遺言書が無効になるケースとは?

遺言書が無効になるケースは、主に下記の通りです。

遺言書を自筆で書いていない

遺言書に日付の記載がない

遺言書に署名・押印がない

遺言書の内容が不明確である

遺言書の加筆・修正の方法が適切でない

遺言書に他の人の意思が介在している可能性がある

遺言書が共同で書かれている

遺言書が偽造されている

遺言書の内容が公序良俗に違反している場合

新しい遺言と内容が矛盾している

15歳未満の人が作成した

作成時に遺言者の意思判断能力が著しく低下している

不適切な証人を立てた遺言書を無効にする方法は?

遺言書を無効にしたい場合は下記の方法を試しましょう。

・相続人全員で遺産分割協議を行う

・遺言無効確認調停を行う

・遺言無効確認訴訟遺言書が無効になったらどうなる?

遺言書が無効になった場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの遺産を相続するか決定する必要があります。

▶遺産分割協議について詳しくはコチラ