【この記事でわかること】

- 贈与税の無申告や申告漏れがバレない方法はあるのか

- 贈与税の無申告・申告漏れがバレるタイミング

- 贈与税の無申告・申告漏れがバレたときのペナルティ

年間110万円を超える贈与を受けると、贈与税がかかる可能性があります。

生前贈与を行う方の中には、何とかして贈与税を節税したいと考えたり、贈与税を申告しなくてもバレないのではないかと考えたりする人もいるかもしれません。

しかし、税務署の調査能力は非常に高く、贈与税の無申告や申告漏れがバレないケースはほぼありません。

贈与時点で贈与税の無申告や申告漏れがバレなかったとしても、贈与者が亡くなったときにバレてしまう可能性が高いのでご注意ください。

本記事では、贈与税の無申告や申告漏れがバレない方法はあるのかや、バレてしまうタイミングについて詳しく解説していきます。

贈与税については、下記の記事でも詳しく解説しているので、よろしければ併せてお読みください。

目次

1章 【注意】贈与税の無申告や申告漏れがバレない方法はほぼない

「贈与税がバレない方法はあるのか?」といった疑問は、インターネット上でもよく見かけます。

しかし、結論から言うと、贈与税の無申告や申告漏れがバレない方法は、ほぼ存在しません。

一時的にバレなかったとしても、税務署は過去に遡って調査する権限を持っており、時間差で発覚するケースが非常に多いのです。

また、税務署は金融機関や法務局、マイナンバー制度を通じて個人の資産の動きを把握しています。

「バレないだろう」という軽い気持ちで贈与税の申告を怠ると、後に延滞税や加算税といったペナルティを科せられる恐れもあるので、絶対にやめましょう。

2章 贈与税の無申告・申告漏れがバレるタイミング

贈与税の無申告や申告漏れがバレるタイミングは、主に下記の通りです。

- 資金の移動や高額な支出でバレる

- 不動産の登記でバレる

- 相続発生時にバレる

それぞれ詳しく解説していきます。

2-1 資金の移動や高額な支出でバレる

銀行口座間の大きな資金移動や、それに伴う高額な買い物によって、贈与の事実が発覚することもあります。

税務署は、金融機関と情報を共有しており、個人のお金の流れも把握しているからです。

例えば、親が子の口座に毎年数百万円単位で送金していた場合には、その情報が税務署に伝わる可能性があります。

他にも、税務署は個人の収入状況についても、ある程度把握しています。

そのため、受贈者が収入に見合わない高級車を購入したり、海外旅行を繰り返したりしていると税務署が調査する可能性もあるでしょう。

2-2 不動産の登記でバレる

不動産の贈与は、贈与税の無申告や申告漏れがバレる典型的なタイミングのひとつです。

不動産を生前贈与した際には、不動産の名義変更(所有権移転登記)をする必要があります。

税務署は法務局とも情報を共有しており、名義変更の申請をした際に、法務局経由で税務署に贈与の事実を知られてしまいます。

なお、登記申請を行わず、実質的に不動産を贈与しただけでも、贈与者が死亡した際に税務署に追及される恐れがあるのでご注意ください。

2-3 相続発生時にバレる

贈与時点では、贈与税の無申告や申告漏れに気付かれなくても、贈与者が亡くなったときに税務署にバレてしまうことが多くあります。

相続が発生すると、税務署は故人の資産について調査をします。

贈与税を申告していないにもかかわらず、故人が生前、資産を譲っていた場合には、税務署が贈与の事実を否認することもあるのでご注意ください。

贈与の事実を否認されてしまうと、贈与財産も相続税の課税対象とされてしまいます。

3章 贈与税の無申告・申告漏れがバレたときのペナルティ

贈与税の無申告や申告漏れについて税務署から指摘を受けると、下記の追徴課税が科せられる恐れがあります。

- 無申告加算税

- 過少申告加算税

- 重加算税

- 延滞税

それぞれ詳しく見ていきましょう。

3-1 無申告加算税

無申告加算税とは、贈与税の申告をしないでいた場合に発生するペナルティです。

過少申告加算税は申告時期に合わせて下記のように0~15%の税率となります。

| 申告時期 | 税率 |

|---|---|

| 税務調査の連絡前に自主的に申告した | 0% |

| 税務調査の連絡が来たものの指摘を受ける前に申告した | 贈与税額50万円以下の場合:5% 贈与税額50万円を超える場合:10% |

| 税務調査の連絡、指摘を受けた後に申告した | 贈与税額50万円以下の場合:10% 贈与税額50万円を超える場合:15% |

3-2 過少申告加算税

過少申告加算税とは、申告税額が本来納付すべき金額よりも少なかった際に発生するかかる税金です。

過少申告加算税の税率は、下記の通りです。

| 修正申告した時期 | 税率 |

|---|---|

| 自主的に申告した場合 | かからない |

| 税務調査の事前通知を受けてから税務調査を受けるまでに申告した場合 |

|

| 税務調査を受けてから申告した場合 |

|

上記のように、過少申告加算税は税務調査の事前通知を受ける前に自主的に修正申告をすれば発生しません。

ただし、自主的に修正申告した場合でも、後述する延滞税はかかります。

3-3 重加算税

贈与税を申告しなければならないと知っていたにもかかわらず申告しなかった場合や、意図的に贈与財産を隠した場合は重加算税が科されます。

重加算税の税率は、下記のように設定されています。

| 過少申告 | 無申告 | |

|---|---|---|

| 下記に該当するケース ・平成29年以降が申告期限 ・過去5年以内に、贈与税で無申告加算税もしくは重加算税が課された | 45% | 50% |

| 上記のケース以外 | 35% | 40% |

3-4 延滞税

延滞税とは、贈与税を期限内申告しなかった場合に支払うペナルティです。

延滞税の税率は期間ごとに異なり、令和5年12月31日までは下記のように設定されています。

| 延滞期間 | 税率 |

|---|---|

| 申告期限の翌日から2ヶ月以内 | 2.4% |

| 申告期限の翌日から2ヶ月超 | 8.7% |

4章 生前贈与時に贈与税を節税する方法

贈与税の無申告や申告漏れは高確率でバレてしまうので、正しい方法で贈与税を節税することが大切です。

具体的には、下記の方法などがあります。

- 暦年贈与を行う

- 贈与税の控除・特例を活用する

- 扶養義務者に生活費・教育費を贈与する

それぞれ詳しく解説していきます。

4-1 暦年贈与を行う

暦年贈与とは、贈与税の課税方法のひとつであり、1月1日から12月31日までの1年間に行われた贈与の合計額に対して課税される制度です。

贈与税には、基礎控除として年間110万円までの基礎控除が設けられており、基礎控除内で毎年贈与を行えば、贈与税の申告も納税も必要なく、贈与税を節税できます。

例えば、親が子に対して毎年100万円ずつ贈与した場合、10年間で合計1,000万円を非課税で贈与可能です。

ただし、暦年贈与による節税をする際には、定期贈与や名義預金とみなされないように対策が必要となります。

4-2 贈与税の控除・特例を活用する

贈与税には、様々な特例や控除制度が用意されています。

代表的なものは、主に下記の通りです。

控除や特例を利用すれば、贈与税を大幅に節税できるので、適用要件を満たしているか確認してみると良いでしょう。

4-3 扶養義務者に生活費・教育費を贈与する

子供や孫など扶養義務者に生活費や教育費として贈与をした場合には、贈与税がかかりません。

例えば、親が子に対して学費を支払ったり、生活費を援助したりするケースでは、贈与税が非課税となる可能性が高いでしょう。

ただし、扶養義務者への贈与を非課税にする際には、下記などに注意しましょう。

- 資金が必要なタイミングで都度贈与をする

- 常識的な範囲内で贈与をする

- 贈与の記録や贈与財産を使った記録を残しておく

例えば、高額なブランド品を購入する場合は、生活費の贈与と認められない可能性が高いでしょう。

他にも、孫が生まれたタイミングで将来かかるであろう教育費を一括で贈与すると都度贈与にあたらず、贈与税がかかってしまいます。

5章 生前贈与を行うときの注意点

生前贈与をする際に注意すべきことは、主に下記の通りです。

- 家族間の贈与であっても贈与契約書を作成する

- 贈与のたびに贈与契約書を作成する

- 遺言書を作成し特別受益の持ち戻し免除を指定しておく

それぞれ詳しく解説していきます。

5-1 家族間の贈与であっても贈与契約書を作成する

「親子なのだから、口頭でのやり取りだけで贈与しても問題ないだろう」と思われがちですが、家族間の贈与であっても、贈与契約書を作成しておきましょう。

税務署は、贈与が本当に行われたのかをチェックしているからです。

贈与契約書は、贈与の事実があったことの証拠のひとつになります。

贈与契約書がない場合には、名義預金や資金を預けていただけと判断される恐れもあるので注意しましょう。

他にも、贈与契約書を作成していれば、贈与者が亡くなり相続が発生したときにも、相続人と受贈者との間でトラブルになりにくくなります。

5-2 贈与のたびに贈与契約書を作成する

贈与契約書は繰り返し使い回すのではなく、贈与のたびに毎回作成しましょう。

贈与契約書を1枚にまとめてしまうと、複数の贈与ではなく1回の贈与を分割した「定期贈与」と税務署に判断される恐れがあるからです。

例えば、10年にわたり毎年100万円ずつ贈与を行うケースを考えてみましょう。

それぞれ別の贈与と判断されれば、基礎控除内の贈与であり、贈与税はかかりません。

一方、贈与契約書を1枚にまとめてしまい定期贈与と判断されると、贈与税の基礎控除は110万円しか適用されず、贈与税を節税できなくなってしまいます。

5-3 遺言書を作成し特別受益の持ち戻し免除を指定しておく

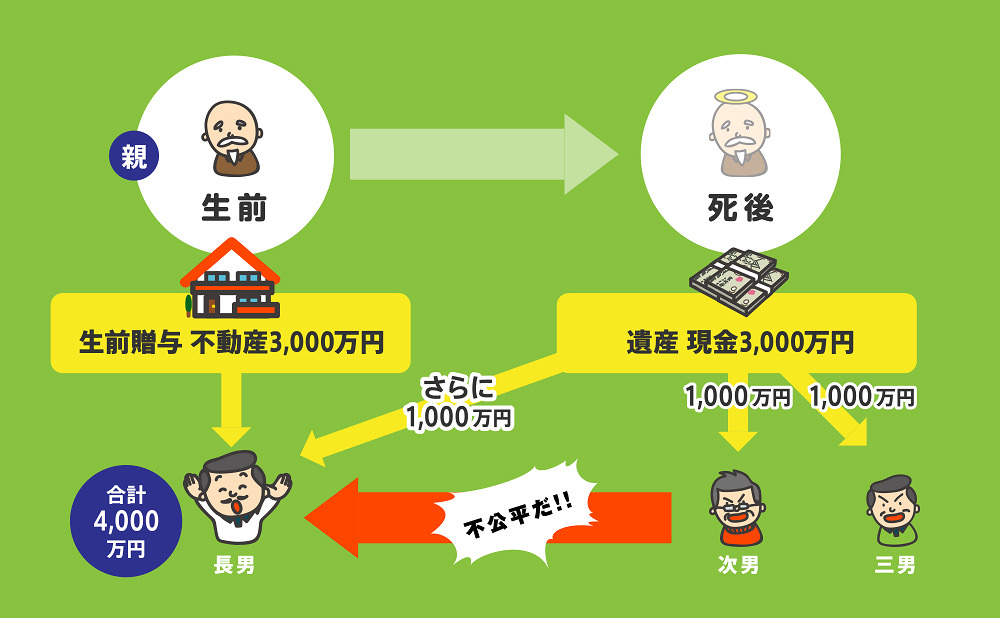

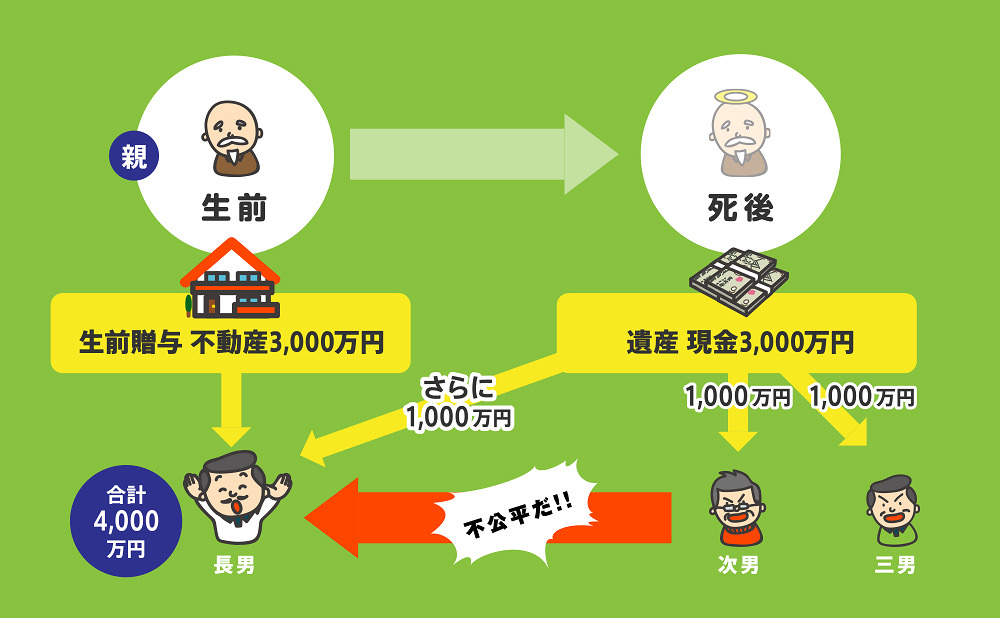

相続人に対して贈与を行うのであれば、遺言書を作成し、特別受益の持ち戻し免除を指定しておきましょう。

特別受益とは、相続人の1人が故人から特別に受けていた利益です。

過去の贈与が特別受益として認められると、贈与財産も相続財産に加えて遺産分割をしなければなりません。

過去の贈与を特別受益に含めないようにするには、遺言書などで特別受益の持ち戻し免除を記載しておく必要があります。

このように、生前贈与などの相続対策は1つだけで完結することは少なく、複数の対策を組み合わせて実施することが一般的です。

自分たちで複数の対策を組み合わせるのは難しいので、司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

税務署は個人の収入や資産状況を把握しており、贈与税の無申告や申告漏れは高確率でバレてしまいます。

贈与をバレずに行うことは現実的ではないため、適切な方法で節税することが重要です。

また、贈与をする際には、遺言書の作成などといった相続対策も併せて行っておく必要があります。

複数の相続対策を組み合わせるには、専門的な知識や経験があるので、相続に精通した司法書士や弁護士に相談することも検討しましょう。

グリーン司法書士法人では、生前贈与についての相談もお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインの相談もお受けしているので、お気軽にお問い合わせください。