- パターン別の相続登記の必要書類がわかる

- 相続登記の必要書類の収集方法がわかる

「相続登記に必要な書類がわからない」「どの役所で取得すればいいのか迷っている」──こうしたご相談を司法書士として日々いただきます。

相続登記は、被相続人が所有していた不動産の名義を相続人へ移す所有権移転登記の手続きです。2024年4月からは相続登記の義務化が始まり、正当な理由なく手続きを怠ると過料の対象になる可能性があります。

相続登記の必要書類は、相続のパターン(遺産分割協議・法定相続分・遺言書・遺贈 など)や、相続人の構成(配偶者・子・兄弟姉妹・養子縁組・離婚歴の有無)によって異なります。さらに、戸籍や住民票、固定資産の評価証明書など、複数の役所から書類を取得しなければならないため、手続きに戸惑う方も少なくありません。

本記事では、相続登記に必要な書類をパターン別に整理し、取得方法や注意点を専門家の視点で解説します。初めて相続登記を行う方でも安心して準備が進められるよう、網羅的にご案内します。

目次

1章 相続登記の必要書類とは

1-1 相続登記の基本

相続登記とは、被相続人が所有していた不動産の名義変更(所有権移転登記)を行う手続きです。

法務局に登記を申請することで、不動産の名義を被相続人から相続人へ正式に移します。

この際には、登記原因証明情報・住所証明情報・評価証明情報・登記申請書類など、複数の書類を提出しなければなりません。

1-2 相続登記と期限・義務化

2024年から相続登記は義務化され、原則として相続開始を知った日から3年以内に名義変更(相続登記)を行う必要があります。

正当な理由なく放置すると過料の対象となるため、期限を意識して準備することが大切です。

1-3 必要書類が変わる理由

相続登記に必要な書類は一律ではなく、以下の要素によって変動します。

- 遺産分割協議を行うのか、法定相続分で登記するのか

- 遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)があるかどうか

- 遺贈(相続人以外への財産承継)があるかどうか

- 相続人の範囲(兄弟姉妹、養子縁組、離婚歴の有無など)

💡 ポイント

したがって、相続登記の準備に取りかかる際は、まずご自身の状況に応じた相続のパターンを特定し、その上で必要書類を確認・収集することが重要です。

2章 【パターン別】相続登記に必要な書類を確認しよう

相続登記の必要書類は、相続の方法によって異なります。

大きく分けて以下の4つのパターンがあります。

- 遺産分割協議による相続登記

- 法定相続分による相続登記

- 遺言書による相続登記

- 遺贈による相続登記

それぞれのケースごとに、法務局に提出すべき書類や作成すべき書類を整理しました。

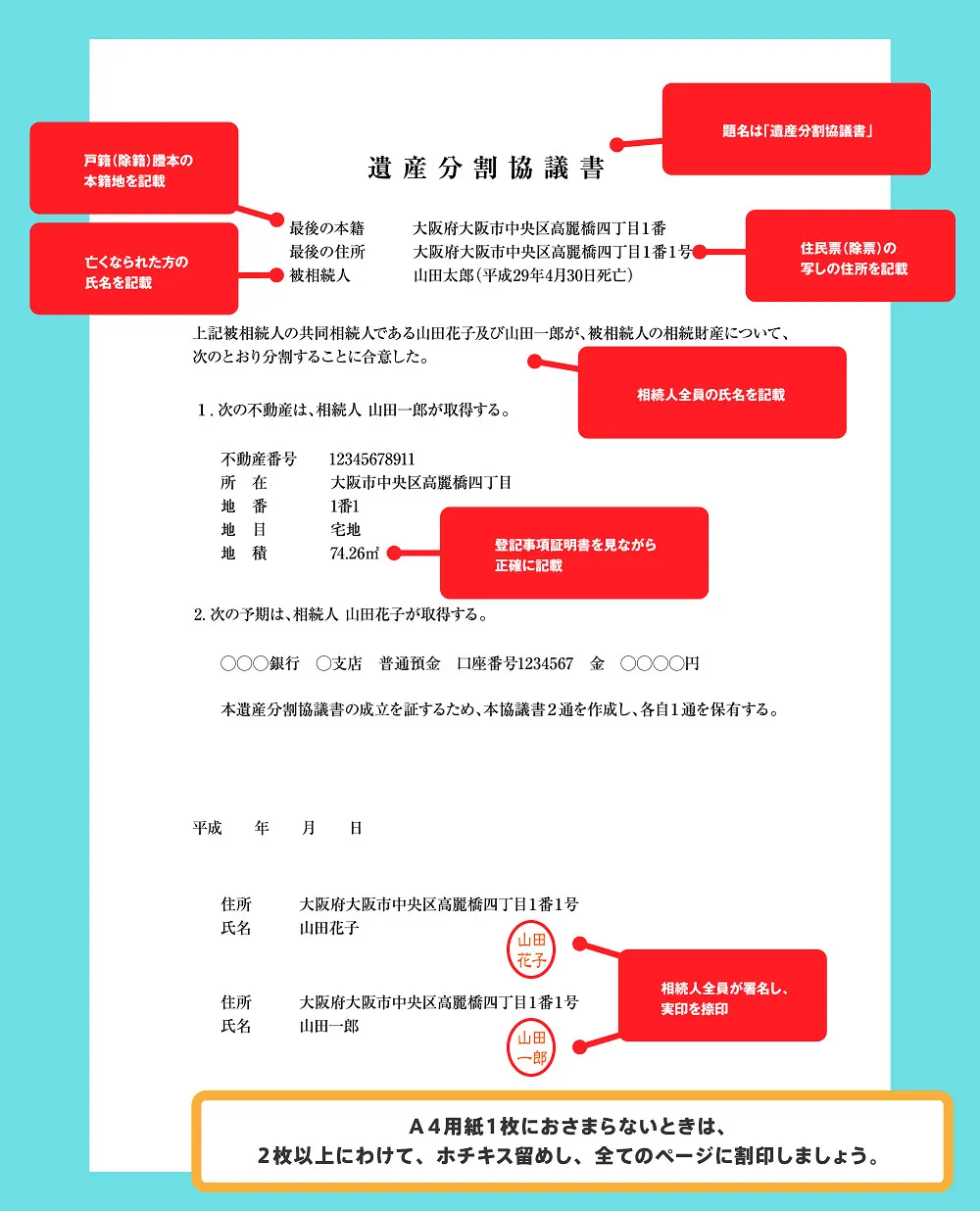

2-1 遺産分割協議による相続登記に必要な書類

遺産分割協議とは、相続人全員が話し合い、どの財産を誰が取得するかを決める方法です。

必要な書類等は以下の通りです。

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍・改製原戸籍

- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)

- 法定相続人全員の現在の戸籍謄本

- 相続関係説明図(家系図の様式でも可)

- 遺産分割協議書(全員の署名・実印による押印、割印)

- 相続人全員の印鑑証明書

- 固定資産評価証明書、納税通知書(財産の評価額を確定するため)

- 登記申請書(所有権移転登記用)

- 登録免許税(主に収入印紙で納付)

💡 ポイント

- 協議書は相続人全員の署名・実印が必要です。署名漏れや割印忘れがあると法務局で受理されません。

- 協議書と印鑑証明書は必ずセットで準備しましょう。

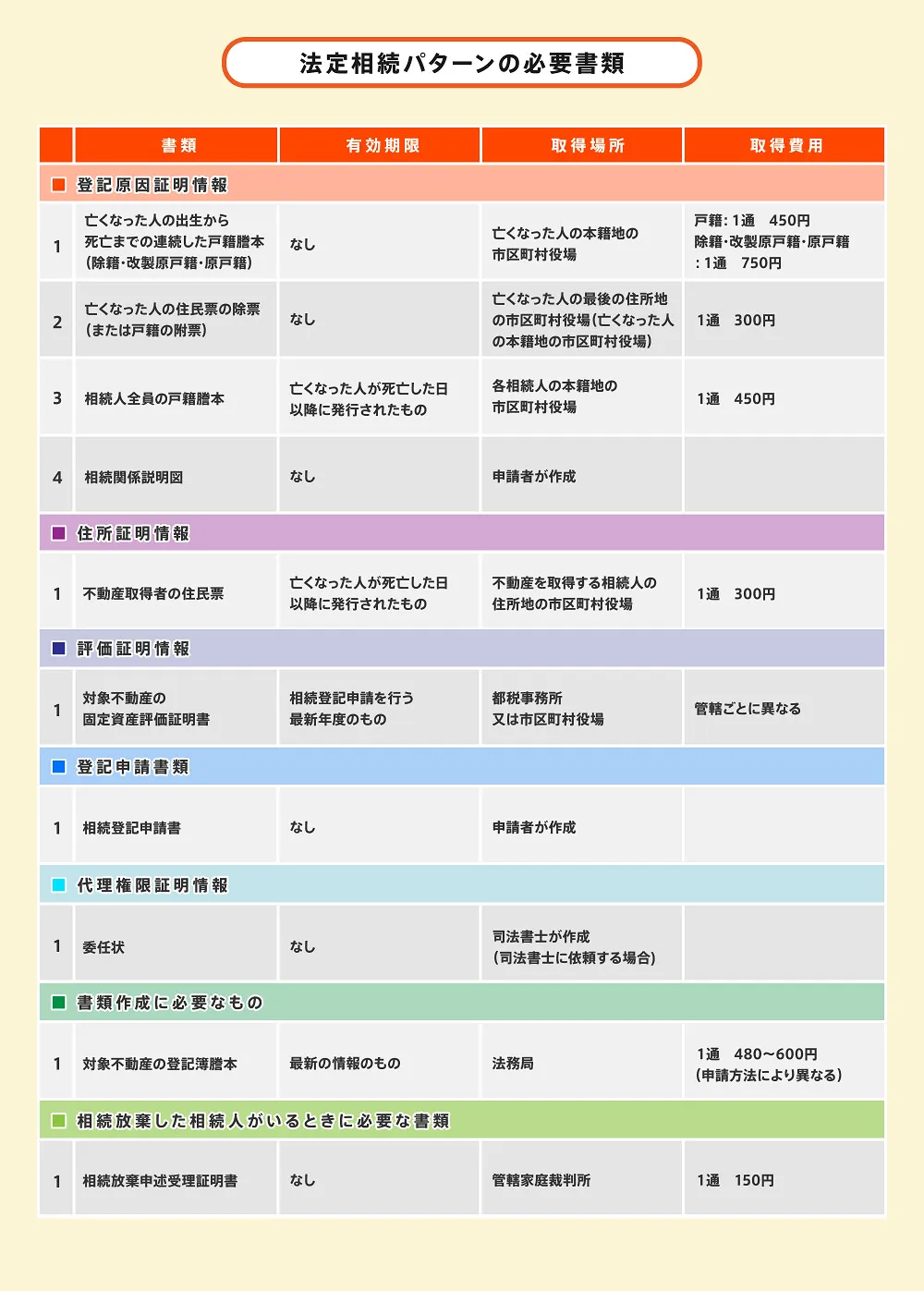

2-2 法定相続による相続登記に必要な書類

相続人全員が話し合いをせず、民法で定められた割合(法定相続分)で不動産を共有する形で登記する場合です。

必要な書類等は以下の通りです。

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍・改製原戸籍

- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)

- 法定相続人全員の現在の戸籍謄本

- 相続関係説明図(または家系図)

- 固定資産評価証明書、納税通知書

- 登記申請書

- 登録免許税

💡 ポイント

- 協議書や印鑑証明書は不要ですが、登記後は不動産が共有状態になります。

- 共有名義は将来の売却や遺産分割で不便になる可能性があるため注意が必要です。

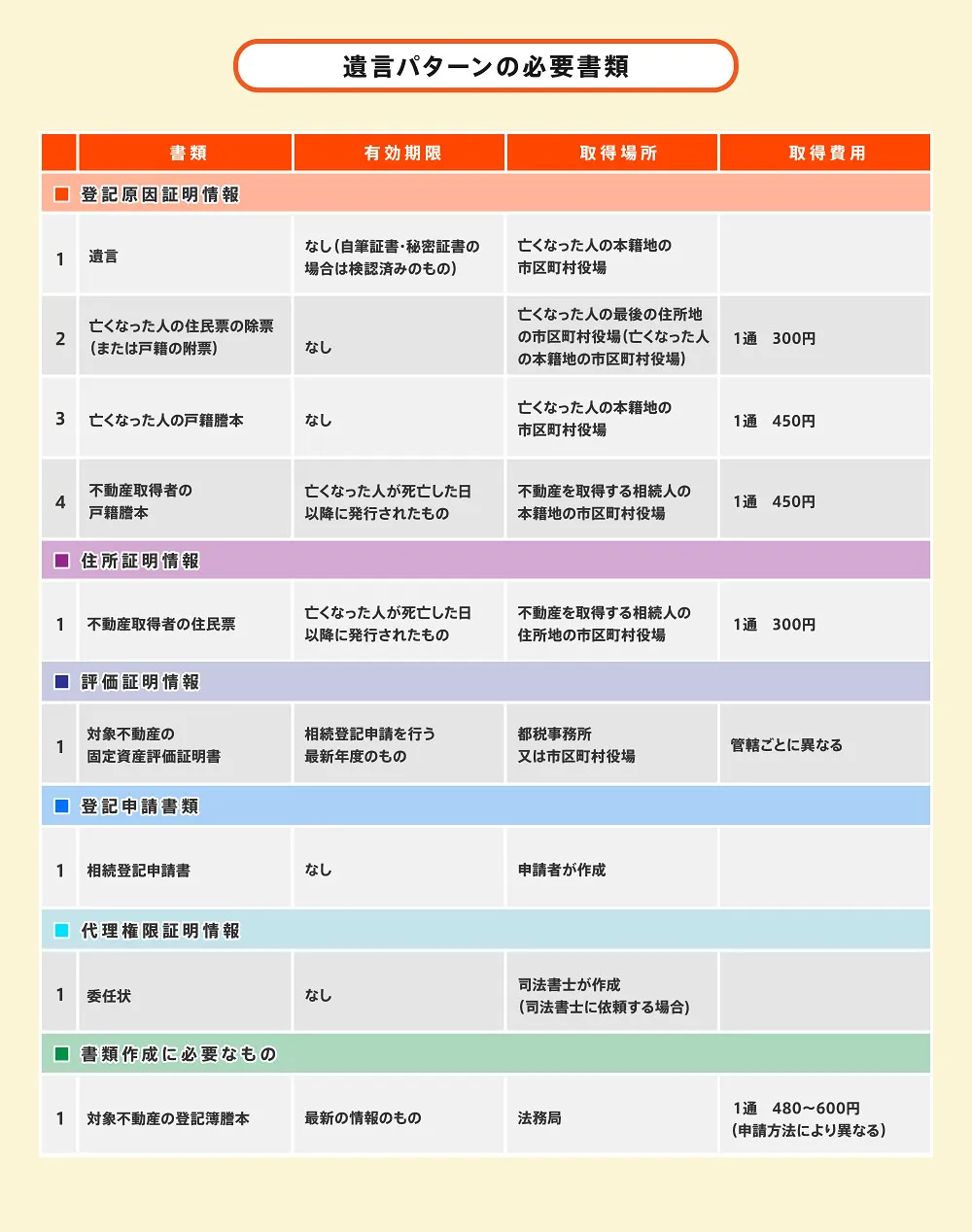

2-3 遺言書による相続登記に必要な書類

被相続人が遺言を残していた場合、その内容に従って相続登記を行います。

必要な書類等は遺言の形式により異なります。

- 遺言書原本(自筆証書遺言・秘密証書遺言は家庭裁判所の検認済みのもの、公正証書遺言は検認不要)

- 被相続人の死亡がわかる戸籍謄本(出生からの連続取得は不要)

- 遺言で財産を取得する人の戸籍謄本・住民票

- 相続関係説明図(家系図形式も可)

- 固定資産評価証明書、納税通知書

- 登記申請書

- 登録免許税

💡 ポイント

- 法務局の保管制度を利用していない自筆証書遺言の場合は、封印を開けずに家庭裁判所で検認を受けてから提出します。

遺言による相続登記の場合は遺産分割や法定相続の場合とは異なり、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本は必要はありません。(死亡記載のある戸籍謄本のみ準備すればOK)また、相続人の戸籍謄本は遺言により不動産を取得する相続人のみ必要となります。(相続人全員の戸籍謄本は不要)

2-4 遺贈による相続登記に必要な書類

「相続人以外の人(例:孫、友人、福祉団体など)」に財産を渡すのが遺贈です。遺言書によって行われるケースがほとんどです。

必要な書類等は以下の通りです。

- 遺言書原本(検認済みの自筆証書遺言や秘密証書遺言、公正証書遺言)

- 被相続人の死亡がわかる戸籍謄本

- 受遺者(遺贈を受ける人)の戸籍謄本・住民票

- 固定資産評価証明書、納税通知書

- 登記申請書(所有権移転登記)

- 登録免許税

💡 ポイント

- 遺留分を侵害する内容の場合、相続人から請求を受けるリスクもあるため注意しましょう。

3章 必要な書類を理解し、準備しよう

ご自身に合った相続登記のパターンを確認したら、次は必要書類を一つずつ収集・作成していきましょう。

ここでは、相続登記に共通して必要となる書類の取得方法と注意点を整理します。

こちらの記事も合わせてご覧ください。

3-1 登記原因証明情報

登記原因証明情報とは、相続によって所有権移転登記を行う理由を証明する書類です。

相続のパターンごとに必要な書類が異なります。

3-1-1 亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍・改製原戸籍・原戸籍)

相続が発生したこと、相続人が誰であるかの証明のために必要な書類になります。

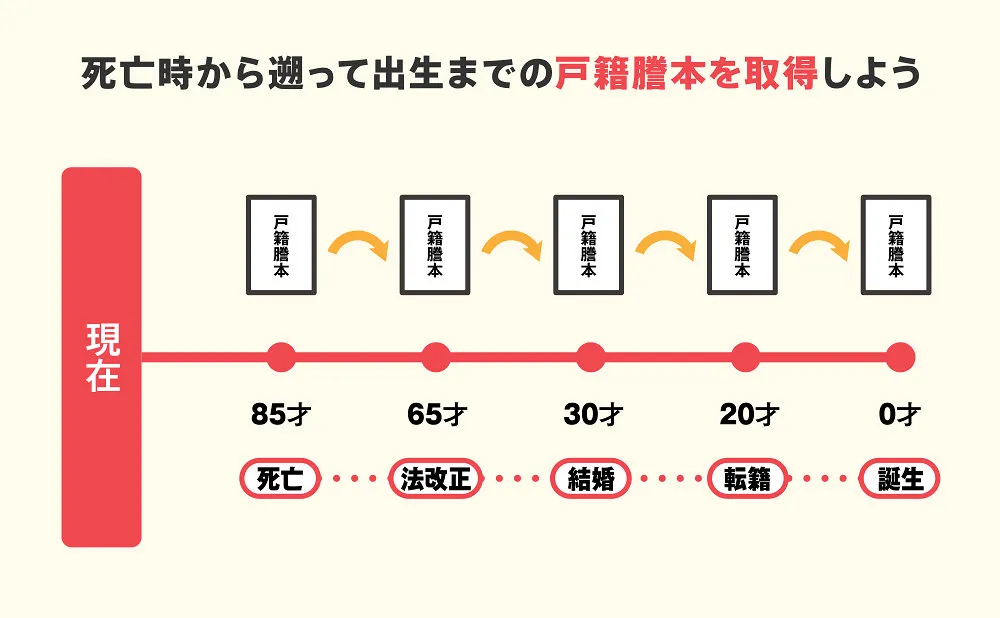

戸籍は結婚や本籍地の移転、法律の改正などにより新しいものが作られるので、一生の間に複数の戸籍が作られることになります。

💡 ポイント

- 離婚や養子縁組などがある場合は、複数の市区町村役場から戸籍を取得する必要があります。

- 法定相続人を確定するために欠かせない書類です。

準備が必要な戸籍には以下のような種類があります。

| 現在戸籍 | 現在戸籍とは、いま現在の戸籍のことをいいます。 |

|---|---|

| 除籍 | 除籍とは、戸籍に記載されていた人が死亡や結婚、本籍地の移転などによって、その戸籍(本籍地)に記載されていた人全員が居なくなったため、閉鎖された戸籍のことをいいます。 |

| 原戸籍 または改製原戸籍 | 戸籍は法律の改正によって様式などが変わることがあります。 新しい戸籍に変わるまで使われていた古い戸籍のことを原戸籍(はらこせき)といいます。 改製原戸籍は、改製が行われた時に本籍だった場所の役所に保管されています。【戸籍は新しいものから遡って取得しよう】 |

ポイント:戸籍は新しいものから遡って取得しよう

【戸籍は新しいものから遡って取得しよう】

父や母が出生したときに「誰の、どこにある戸籍」に入ったか、詳細がわからないことが多いので、出生から死亡までの連続した戸籍は、以下のように新しいものから順に遡って取得していくことになります。

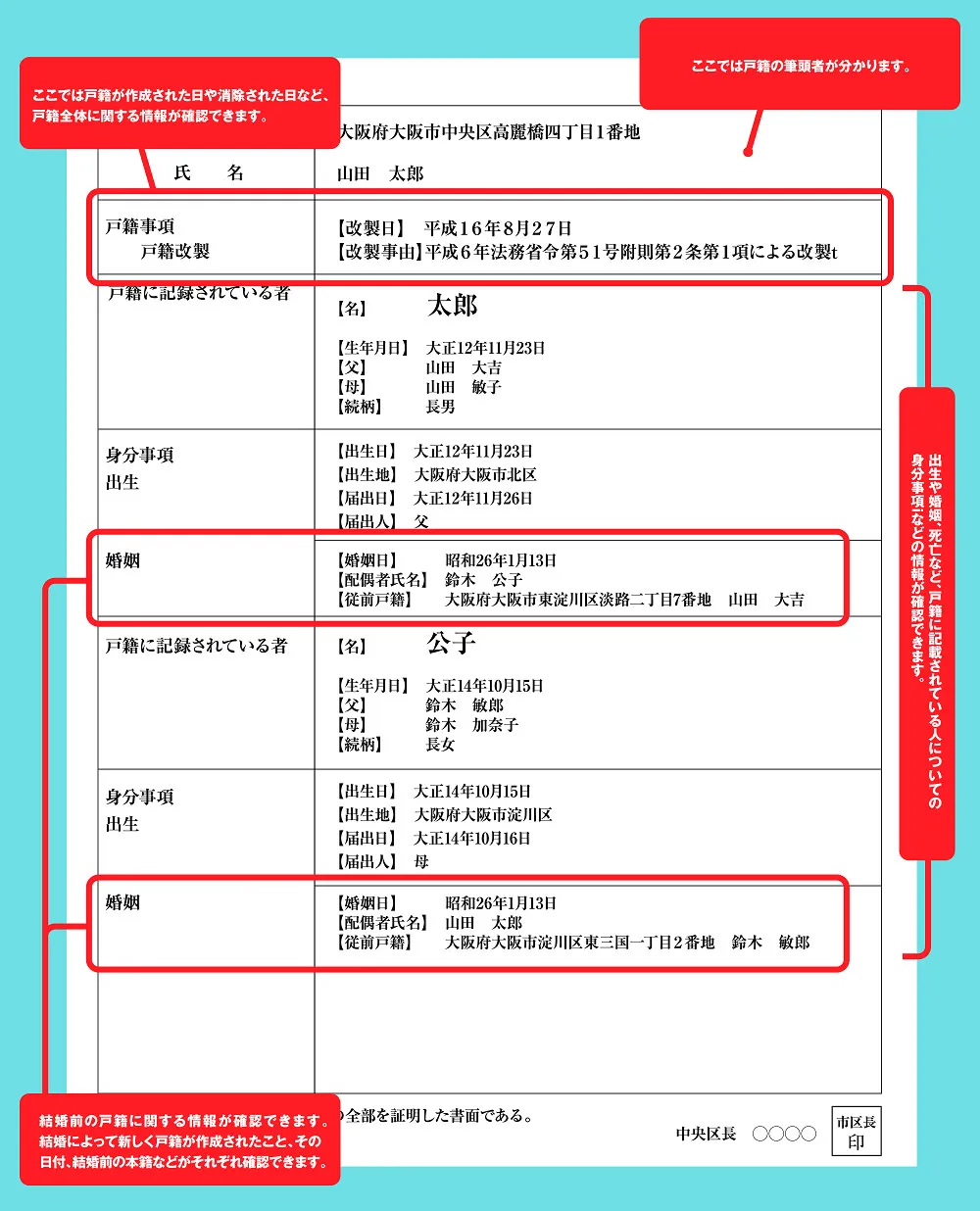

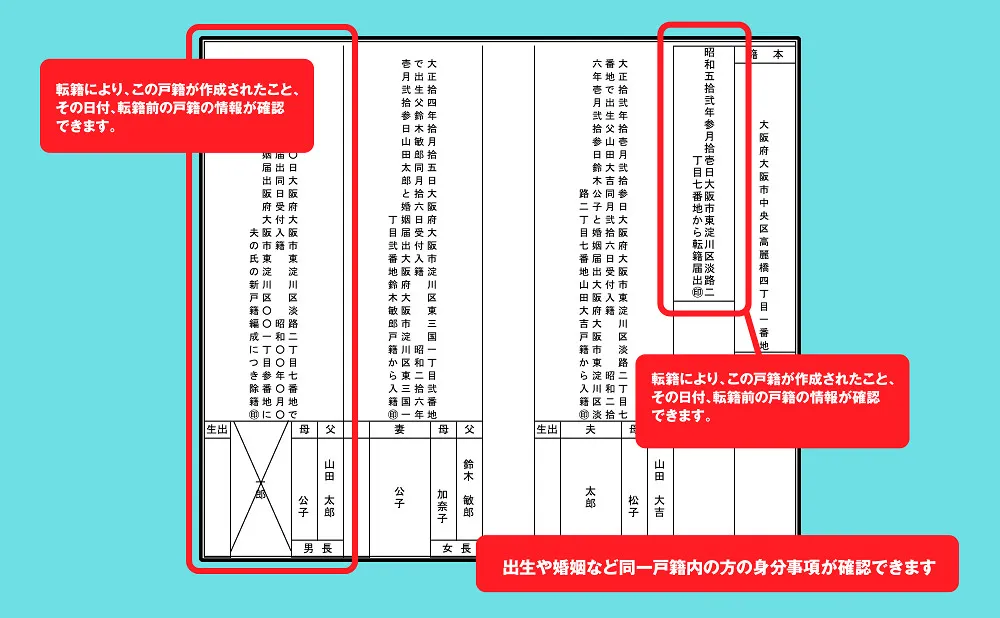

ポイント:戸籍の見方・読み取る部分

【戸籍の見方を知っておこう】

取得した戸籍謄本から情報を読み取って、従前の戸籍(本籍地)はどこにあるのか、誰が相続人になるのかを判断しなければなりません。

新しいものから古いものへ遡って戸籍を取得するために、戸籍の見方を知っておきましょう。

戸籍は基本的に親と子で構成されており、本籍地やその人の氏名、生年月日、身分事項などが記載されています。

身分事項とは出生や死亡、結婚や養子縁組した記録のことをいいます。

それでは戸籍謄本のイメージ図を見てみましょう。

戸籍は以下の部分を中心に読み取り、収集していきます。

【戸籍の編製日、消除日を確認しよう】

戸籍謄本には戸籍が作られた日(編製日)と転籍などにより戸籍が除かれた日(消除日)が記載されています。戸籍謄本は編製日から消除日までの期間について証明していることになります。

【筆頭者、従前の本籍地、新しい本籍地を確認しよう】

筆頭者、従前の本籍地、新しいを本籍地を確認して、確認した情報をもとに次の戸籍を取得することになります。

それでは次に戸籍の取得方法や流れについて説明します。

【亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を市区町村役場で取得する方法】

戸籍は本籍がある市区町村役場で取得することができ、請求方法は「窓口」または「郵送」の2種類になります。

戸籍は本籍の所在を管轄している市区町村役場でしか取得できないので、本籍地のある市区町村役場へ請求しましょう。

結婚や本籍地の移転によって、戸籍が変わっているときは以前に戸籍があった市区町村役場へも請求することになります。

窓口での取得方法は以下のとおりになります。

【窓口で取得する方法】

(取得できる人)

配偶者、父母子孫(直系血族)、代理人(要委任状)

(準備するもの)

・本籍地の所在と筆頭者名

・本人確認書類

(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)など)

・認印

・取得に必要な費用

(必要な費用は役所によって異なります。目安としては戸籍謄本1通450円、改正原戸籍1通750円程度です。余裕をもってお金を持参しておきましょう。)

(手続きの流れ)

①戸籍のある(戸籍のあった)市区町村へ行く

窓口の取扱時間は各役所によって様々なので、確認してから行きましょう。

基本的には平日の午前9時00分から午後5時00分までは受け付けてくれると思います。市民サービスセンターのようなものが設置されている役所では、土日でも営業していることもあるので、各役場に確認してみてください。

②交付申請求書に記入しよう

窓口に準備されている「戸籍等交付請求書」に本籍地と筆頭者名、その他の必要事項を記入します。

結婚している場合、筆頭者は氏を選択された方の人が筆頭者になっています。一般的には夫が筆頭者になっていることが多いでしょう。未婚の場合は父または母が筆頭者になっていることが多いです。

請求する人の氏名、住所、連絡先を記入する欄もあるので、忘れずに記入してください。

③窓口に提出しよう

窓口に交付請求書と他の必要書類を提出します。

※亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得したいときは「ここの窓口で取得できる出生から死亡までの戸籍をすべて出してください。」と伝えましょう。

⑤戸籍等関係書類を受け取ろう

番号(名前)が呼ばれたら請求された手数料を支払って戸籍等の書類を受取ります。

郵送での取得方法は以下のとおりになります。

【郵送で取得する方法】

(取得できる人)

配偶者、父母子孫(直系血族)、代理人(要委任状)

(準備するもの)

・本籍地の所在と筆頭者名

・本人確認書類のコピー

(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)など)

・認印

・取得に必要な定額小為替

・発送用の封筒

・返信用の封筒(切手を貼ったもの)

(手続きの流れ)

①交付請求書を取得しよう

本籍地のある市区町村役場のホームページで交付請求書をダウンロードし、必要な部数を印刷してください。

②交付請求書に記入しよう

ダウンロードした交付請求書に本籍地や筆頭者、その他の必要事項を記入します。

結婚している場合、筆頭者は氏を選択された方の人が筆頭者になっています。一般的には夫が筆頭者になっていることが多いでしょう。未婚の場合は父または母が筆頭者になっていることが多いです。。

その他、請求する人の氏名、住所、連絡先を記入する欄もあるので、忘れずに記入してください。

③定額小為替を購入しよう

郵便局で定額小為替を購入し、同封してください。

(取得に必要な費用は役所によって異なります。相場としては戸籍謄本1通450円、改正原戸籍1通750円なので、必要な金額がわからないときは余裕をもって小為替を購入し、同封しましょう。仮に余っても返してもらえるので安心してください。)

④市区町村役場へ郵送しましょう

交付請求書、本人確認書類のコピー、返信用封筒、定額小為替を同封して、市区町村役場へ郵送しましょう。

※亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得したいときは「亡◯◯◯◯に関して、そちらで取得できる出生から死亡までの戸籍すべて出してください。」と付箋などでメモ書きしておきましょう。

⑤郵便での返送を待ちましょう

市区町村役場の繁忙によりますが、発送してからおおよそ10~20日程度で届きます。

ポイント:戸籍を取得するときに合わせて、他の必要書類も取得しよう。

相続登記の手続きにおいては戸籍関係書類以外にも、住民票や印鑑証明書などが必要になります。

戸籍関係書類と同じ役所で取得できるものについては、まとめて取得することで手間を省くことができます。

また、本記事では相続登記の必要書類の案内をしていますが、預金口座の解約や保険金請求などの他の相続手続きにおいても、おおよそ同じ書類が必要になるので、複数取得しておいてもいいでしょう。

3-1-2 亡くなった人の住民票の除票(または亡くなった人の戸籍の附票)

除票とは、登記されている情報(氏名、住所)と、亡くなった人が同一人物であることを証明するための書類です。

亡くなった人の死亡したときの住所と登記されている住所が異なっているときは、前住所地で記録されている住民票の除票や戸籍の除附票を添付して、住所移転の経緯をすべて証明する必要があります。(どちらか一方の書類でも住所移転の経緯が明確になっていればOK)

住民票の除票は亡くなった人の最後の住所地の市区町村役場、戸籍の附票は亡くなった人の本籍地の市区町村役場で取得できます。

取得の流れや方法は前述の戸籍取得の方法を参考にしてください。

ポイント:住所移転の経緯が証明できない時の対処法

役所では住民票除票の保管期限が決まっており、保管期限が切れたものは破棄されるため取得することができません。5年以上前に住所移転している場合など、登記簿上の住所と亡くなった時点の住所までの経緯が証明できないこともあります。

これが証明できなければ、法務局は亡くなった人と登記簿の上の人が同一人物と判断できないため、相続登記手続きを受け付けてくれないことになります。ただし、代替手段として以下の書類を準備すれば手続きすることができます。

【住所の経緯が証明できないときに代わりに準備する書類】

①上申書(相続人全員の署名と実印による捺印)

②相続人全員の印鑑証明書

③登記済権利証

①の書類には「住所の経緯が証明できなかった理由、登記簿上の名義人と亡くなった人が同一人で間違いないことを相続人全員で保証します」というような内容を記載します。

3-1-3 相続人全員の戸籍謄本

相続人が相続発生時に生存していることを証明するために必要な書類で、各相続人の本籍地のある市区町村役場で取得することができます。

亡くなった人の戸籍とは違い、いま現在の戸籍のみ取得すればOKです。

取得の流れや方法は前述の戸籍取得の方法を参考にしてください。

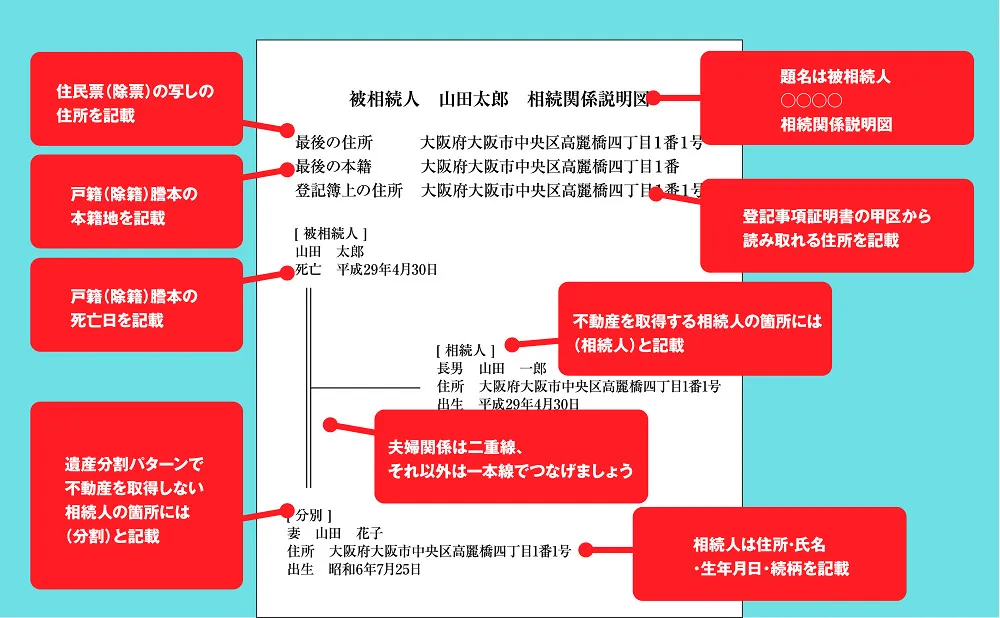

3-1-4 相続関係説明図

相続関係を一定の様式にもとづいてまとめた書類です。この書類を登記申請の際に提出しておくと、登記が完了した後に戸籍謄本などの書類については、原本を還付してくれます。

相続関係説明図は以下のように戸籍に記載されている情報をもとに作成します。

3-1-5 遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書

相続人全員で話し合って不動産を相続する人を決めたことを証明するために必要な書類です。

相続人全員で決めた協議内容を証明するために相続人全員が実印を押して、印鑑証明書を添付します。

次の雛形を参考に協議内容をまとめた遺産分割協議書を作成しましょう。

この印鑑証明書については期限がないので、発行から3ヶ月が経過していても使用できます。

印鑑証明書は各相続人が住所を置いている市区町村役場で、取得することができます。

実印登録をしていない人は、住所を置いている市区町村役場で実印登録の手続きをする必要があります。

3-1-6 遺言書

亡くなった人が残した遺言内容を証明するために必要になります。

本記事では、相続人へ「相続させる」と明記されている遺言書であることを前提に説明しています。

遺言には次の3種類があります。

①自筆証書遺言・・・亡くなった人が手書きで残している遺言書

②秘密証書遺言・・・公証人役場で内容を秘密にして作成した遺言書

③公正証書遺言・・・公証人役場で証人2名のもと作成した遺言書

上記のうち①、②の遺言書の場合は、相続登記の手続き前に家庭裁判所で「検認」という手続きを行う必要があるので、封がされている場合は開封せずに家庭裁判所で検認の手続きを行ってください。

検認手続きをすると、検認したことの証明書を遺言書原本に合綴してくれます。

①、②の遺言書については、この証明書が合綴されてはじめて相続登記手続きを行うことができます。なお、ご自身で検認の手続きすることが難しい場合は、司法書士や弁護士へ依頼することもできます。

なお、公正証書遺言書、法務局の保管制度を利用していた自筆証書遺言の場合は、検認手続きを行う必要はありません。

3-1-8 相続放棄申述受理証明書

相続放棄をした相続人がいる場合に、その人が相続放棄したことを証明するために必要な書類になります。

家庭裁判所で申請することで取得することができます。

3-2 住所証明情報

不動産を取得する人の住所を証明する情報を住所証明情報といいます。

詳しくは以下の書類が必要になります。

3-2-1 住民票

不動産を相続する人の現在の住所を証明するために必要な書類になります。

住民票は不動産を相続する人が住所を置いている市区町村役場で、取得することができます。

3-3 評価証明情報

不動産の評価額を証明する情報を評価証明情報といいます。

💡 ポイント

相続税の申告や財産評価の基礎となるため、評価額が確定した最新年度分を準備しましょう。

詳しくは以下の書類が必要になります。

3-3-1 固定資産評価証明書

相続登記の手続きをする対象不動産に応じた登録免許税を算出するために必要になります。

固定資産評価証明書は不動産がある市区町村役場か市税事務所で取得することができるので、不動産のある市区町村役場か市税事務所のどちらかで取得します。

相続が発生した年度ではなく、実際に相続登記の手続きする最新年度のものが必要になります。

窓口での取得方法は以下のとおりになります。

【窓口で取得する方法】

(取得できる人)

相続人、不動産共有者、代理人(要委任状)

(準備するもの)

- 土地や建物の所在(地番や家屋番号)

- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)など)

- 認印

- 相続人であることを証明する書類(亡くなった人と請求する相続人の関係がわかる戸籍関係書類。なお、不動産の共有者である場合はこの書類は不要です。)

- 取得に必要な費用(必要な費用は役所によって異なります。目安としては1つの不動産につき300円程度です。余裕をもってお金を持参しておきましょう。)

(手続きの流れ)

①不動産のある市区町村役場または市税事務所へ行く

窓口の取扱時間は各役所によって様々なので、確認してから行きましょう。基本的には平日の午前9時00分から午後5時00分までは受け付けてくれると思います。市民サービスセンターのようなものが設置されている役所では、土日でも営業していることもあるので、各役場に確認して見ましょう。

②交付申請書に記入しよう

窓口に準備されている「固定資産評価証明書交付請求書」に不動産の所在と土地の地番、建物の家屋番号、その他の必要事項を記入します。請求する人の氏名、住所、連絡先を記入する欄もあるので、忘れずに記入してください。

③窓口に提出しよう

窓口に交付申請書とその他の必要書類を提出します。

④固定資産評価証明書を受け取ろう

番号(名前)が呼ばれたら手数料を支払い、固定資産評価証明書を受取ります。

郵送での取得方法は以下のとおりになります。

【郵送で取得する方法】

(取得できる人)

相続人、不動産共有者、代理人(要委任状)

(準備するもの)

- 土地や建物の所在(地番や家屋番号)

- 本人確認書類のコピー(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)など)

- 認印

- 相続人であることを証明する書類のコピー(亡くなった人と請求する相続人の関係がわかる戸籍関係書類。なお、不動産の共有者である場合はこの書類は不要です。)

- 取得に必要な費用分の定額小為替

- 発送用の封筒

- 返信用の封筒(切手を貼ったもの)

(手続きの流れ)

①交付申請書を取得しよう

不動産のある市区町村役場のホームページから交付申請書をダウンロードし、必要な部数を印刷してください。

②交付申請書に記入しよう

ダウンロードした交付申請書に不動産の所在、土地の地番や建物の家屋番号、その他の必要事項を記入します。その他、請求する人の氏名、住所、連絡先を記入する欄もあるので、忘れずに記入してください。

③定額小為替を購入しよう

郵便局で定額小為替を購入し、同封してください。(取得に必要な費用は役所によって異なります。目安としては1つの不動産につき300円程度です。余ったときは返してくれるので余裕をもって小為替を購入し、同封しておきましょう。)

④市区町村役場または市税事務所へ郵送しましょう

交付申請書、本人確認書類のコピー、相続人であることを証明する書類のコピー、返信用封筒、定額小為替を同封して、市区町村役場(市税事務所)へ郵送しましょう。

⑤郵便での返送を待ちましょう

市区町村役場の繁忙によりますが、発送してからおおよそ10~20日程度で届きます。

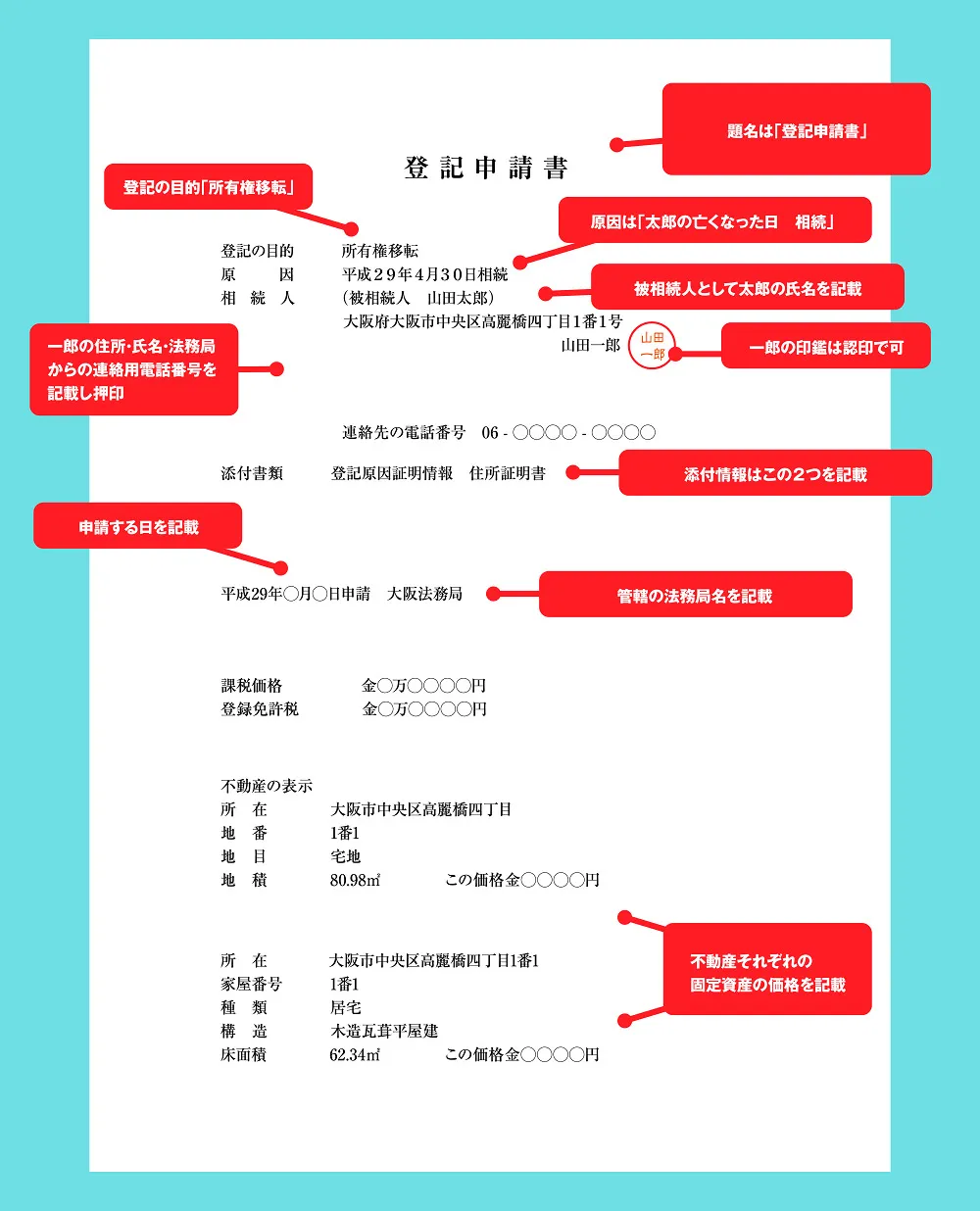

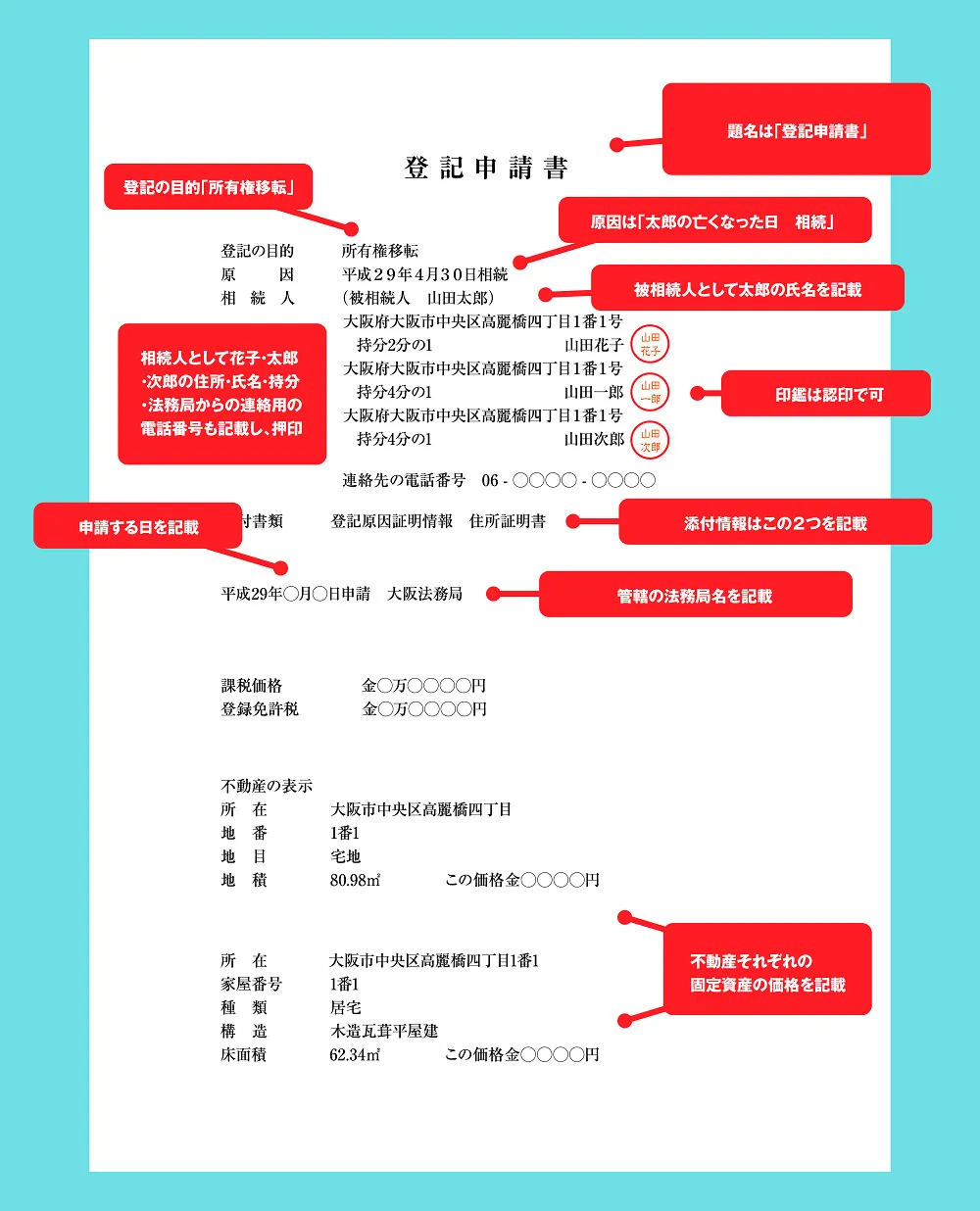

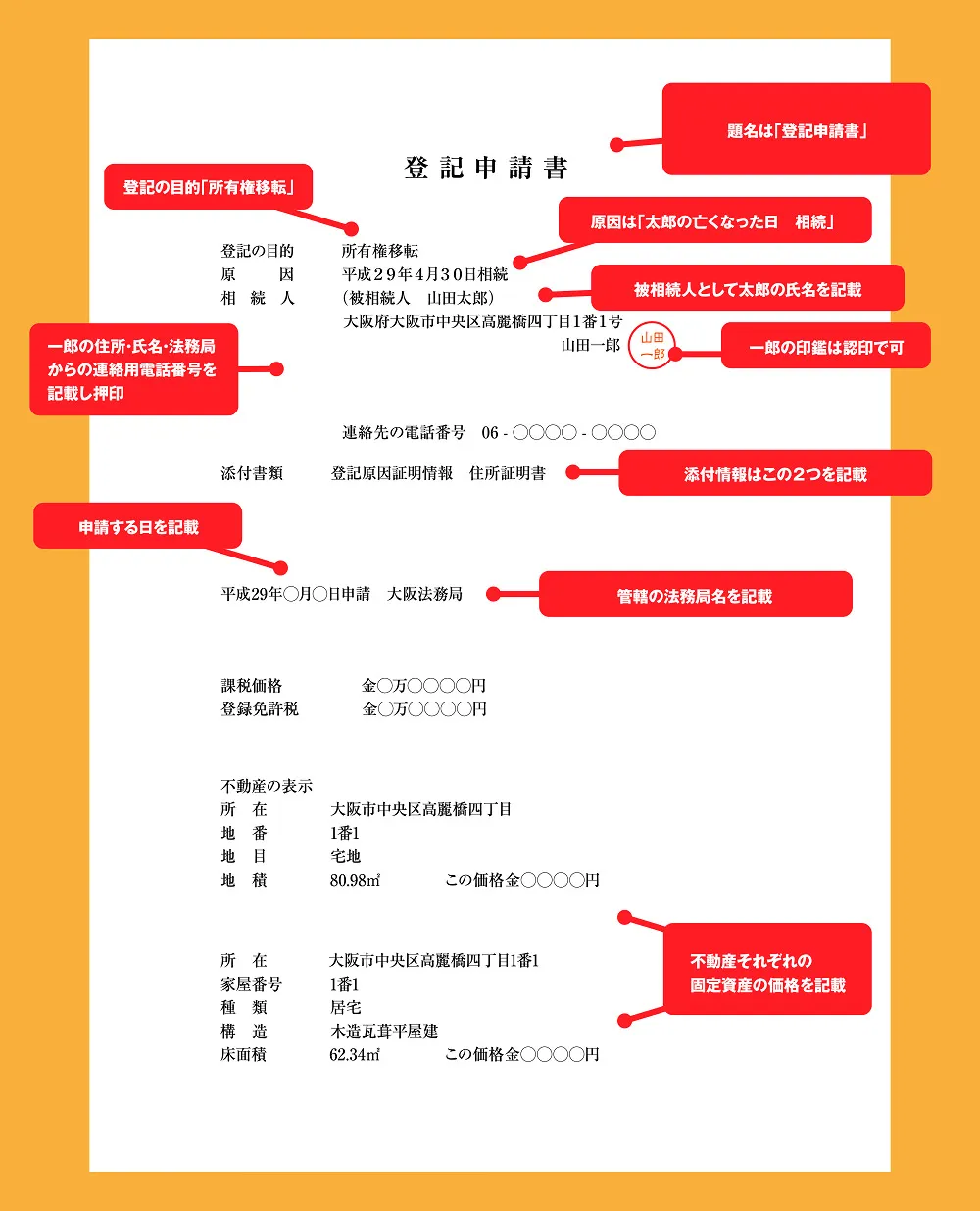

3-4 登記申請書類

登記の内容を法務局へ申請するために必要な書類になります。

3-4-1 相続登記申請書

相続登記の内容を法務局へ申請するために必要な書類になります。

司法書士へ登記手続きを依頼する場合は、司法書士が作成します。

ご自身で手続きする場合は法務局のHPから登記申請書の雛形をダウンロードできるので、パターンに応じて使用してください。

パターンごとの登記申請書のイメージは次のとおりです。

【遺産分割による登記申請書】

「事例」

亡くなった人 父 山田 太郎

相続人 妻 山田 花子

長男 山田 一郎

次男 山田 次郎

父が所有していた自宅不動産について相続人全員で遺産分割協議を行い、長男一郎が単独で不動産を取得することに決めた。

【法定相続分による登記申請書】

「事例」

亡くなった人 父 山田 太郎

相続人 妻 山田 花子

長男 山田 一郎

次男 山田 次郎

遺言書は残されていなかった。

遺産分割協議をしないで法定相続分どおりに相続登記を行う。

【遺言による登記申請書】

「事例」

亡くなった人 父 山田 太郎

相続人 妻 山田 花子

長男 山田 一郎

次男 山田 次郎

父太郎が「自宅不動産を長男一郎へ相続させる」という内容の公正証書遺言を残していた。

3-6 代理権限証明情報

登記申請をする代理人の権限を証明する情報を代理権限証明情報といいます。

詳しくは以下の書類が必要になります。

3-6-1 委任状

登記申請手続きを代理人へ依頼していることの証明のために必要な書類になります。司法書士へ依頼する場合は、司法書士が作成します。

不動産を取得する人が自身で手続きを行う場合は必要ありません。

3-7 書類作成に必要なもの

遺産分割協議書や相続登記申請書を作成するときに必要な書類です。

登記申請の際に提出する書類ではありません。

3-7-1 登記簿謄本(登記事項証明書)

登記簿謄本は相続登記申請時に添付する書類ではありませんが、遺産分割協議書や相続登記申請書の作成の際に、正確な地番や家屋番号の表記を確認するために必要な書類になります。

亡くなった人が所有していた不動産の「地番」や「家屋番号」を調べて、法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得しましょう。

登記簿謄本(登記事項証明書)は全国どこの法務局でも取得することができ、請求方法は主に「窓口」または「郵送」の2種類になります。

不動産の所在を問わず、全国の法務局どこでも取得することができるので、最寄りの法務局で取得すればいいでしょう。

窓口での取得方法は以下のとおりになります。

【窓口で取得する方法】

(取得できる人)

誰でも可

(準備するもの)

・不動産の地番や家屋番号がわかるもの(またはメモ書き)

・取得に必要な費用

(手続きの流れ)

①最寄りの法務局へ行く

まずは最寄りの法務局へ行きましょう。

窓口の取扱時間は午前8時30分から午後5時15分までになります。

また、土日、祝祭日、年末年始はお休みなので注意しましょう。

②交付申請書に記入しよう

窓口に準備されている「登記事項証明書交付申請書」に確認した不動産の地番や家屋番号を記入します。

その他、請求する人の氏名、住所、連絡先を記入する欄もあるので、忘れずに記入してください。

③印紙を購入しよう

法務局内にある印紙売り場で印紙を購入し、交付申請書の所定箇所に貼り付けます。

登記事項証明書は1通につき(不動産1つにつき)600円の手数料がかかるので、申請する不動産の数✕600円の収入印紙を購入しましょう。

④窓口に提出しよう

窓口に交付申請書を提出しましょう。

⑤登記事項証明書を受け取ろう

番号(名前)が呼ばれたら窓口で登記事項証明書を受取ります。

郵送での取得方法は以下のとおりになります。

【郵送で取得する方法】

(取得できる人)

誰でも可

(準備するもの)

- 交付申請書

- 不動産の数✕600円分の収入印紙

- 発送用の封筒

- 返信用の封筒(切手を貼ったもの)

(手続きの流れ)

①交付申請書を取得しよう

法務局のホームページで交付申請書をダウンロードし、必要な部数を印刷してください。

②交付申請書に記入しよう

ダウンロードした交付申請書に請求したい不動産の地番や家屋番号を記入します。

その他、請求する人の氏名、住所、連絡先を記入する欄もあるので、忘れずに記入してください。

③印紙を購入しよう

郵便局などで収入印紙を購入し、交付申請書の所定箇所に貼り付けます。

登記事項証明書は1通につき(不動産1つにつき)600円の手数料がかかるので、請求する不動産の数✕600円の印紙を購入してください。

④法務局へ郵送しましょう

必要な手数料分の収入印紙を貼り付けた交付申請書と返信用封筒を同封して、法務局へ郵送しましょう。どこの法務局へ郵便しても対応してくれますが、郵便事情を考えると最寄りの法務局の方がいいでしょう。

⑤郵便での返送を待ちましょう

法務局の繁忙によりますが、発送してからおおよそ10~20日程度で届きます。

4章 相続登記完了後に受け取る書類と保管方法

相続登記の申請が受理されると、法務局からいくつかの重要書類が交付されます。

これらは今後の不動産取引や相続手続きで必要になるため、紛失しないよう厳重に保管しましょう。

相続登記後に発行される書類は、下記の通りです。

| 書類 | 概要 |

|---|---|

| 登記識別情報通知 | 不動産1つにつき1枚発行される 再発行は不可 |

| 登記完了書 | 登記が完了したこと、登記の内容が記載されている |

| 戸籍謄本などの添付書類 | 登記申請時に元本還付の請求をしていると受け取れる |

4-1 登記識別情報通知(いわゆる権利証)

- 登記完了後、不動産ごとに発行される12桁の英数字コード。

- 従来の「登記済権利証」に代わるものです。

- 再発行不可のため、必ず金庫など安全な場所に保管してください。

💡 ポイント

- 今後の売却や担保設定など不動産登記を行う際に必須。

- 紛失すると司法書士や弁護士による本人確認情報制度を利用する必要があり、手続が煩雑になります。

4-2 登記完了証

- 登記が無事に完了したことを証明する書類。

- 記載されている内容に誤りがないか必ず確認してください。

4-3 還付書類

- 相続登記の申請時に提出した戸籍謄本や印鑑証明書など、原本還付を希望した書類。

- 今後の遺産相続(預金解約や相続税申告など)で再度必要になるため、まとめて保管しておきましょう。

4-4 その他の関連書類

- 固定資産税の納税通知書(毎年送付される)

- 登記簿謄本(登記事項証明書)

- 財産管理に役立つ相続財産調書

💡 ポイント

- 登記完了後も、不動産の評価額や税金関係書類は継続的に管理が必要です。

- 将来の遺産分割や相続税申告の際に備えて、不動産関連の書類はファイルなどで体系的に整理しておくことをおすすめします。

まとめ

相続登記に必要な書類は、大きく分けると以下の2種類です。

- 役所で取得する書類:戸籍謄本・除籍・住民票の除票・戸籍の附票・固定資産評価証明書・納税通知書など

- 自分で作成する書類:相続関係説明図(家系図)、遺産分割協議書、登記申請書、財産調書など

さらに、相続のパターン(遺産分割協議・法定相続分・遺言書・遺贈)によって必要書類は変わります。

2024年から相続登記は義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請が必須です。正当な理由なく放置すると過料の対象となる可能性もあります。

書類の不備や取得漏れがあると、法務局で登記を受け付けてもらえません。相続登記を円滑に進めるためには、以下の点を意識しましょう。

- まずは法定相続人を確定する(戸籍の収集)

- 財産(不動産)の評価額を固定資産評価証明書で確認

- 遺産分割協議書や遺言書の内容を正しく書式化する(署名・実印押印・割印)

- 不安がある場合は司法書士に相談する

相続登記は「一生に一度か二度」の手続きでありながら、相続税の申告や将来の財産管理にも直結する重要なステップです。

早めに必要書類を準備し、確実に手続きを進めましょう。

相続登記の手続きや手順について、もうすこし詳しく知りたい人は以下の記事をご確認ください。

本記事を読んでいただくことで、少しでも相続登記が円滑に行われ、放置されて遺産分割協議が困難になったり、所有者が不明になったりする不動産が少しでも減ってほしいと願っております。

よくあるご質問

相続登記の必要書類は何?

相続登記に必要な書類は、法定相続による場合、遺産分割協議を行った場合、遺言書がある場合、相続放棄を行った相続人がいる場合などで変わってきます。

どんなパターンでも必要なものは、

・被相続人の出生から死亡までの戸籍一式

・被相続人の戸籍附票

・相続人全員の戸籍

・新たに登記名義人となる人の戸籍附票

・固定資産評価証明書or固定資産税課税明細書

・収入印紙

・登記申請書

・返信用封筒

があります。

その他、必要な書類や手続き方法について、詳しくは下記リンク先をご参考にしてください。

▶相続登記の必要書類について詳しくはコチラ

相続登記にはいくらかかる?

・相続した不動産の調査費用:2,000~3,000円

・必要書類の収集費用:1~3万円

・登録免許税:固定資産評価額に0.4%をかけた金額

・司法書士に支払う報酬:6~13万円(自分で行う場合はかからない)

▶相続登記にかかる費用について詳しくはコチラ

相続登記の義務化は2024年4月!法改正で変更される4つのポイント

相続登記の義務化は2024年4月!法改正で変更される4つのポイント 不動産を相続したときに知っておくべき法務局での相続登記手続きとは

不動産を相続したときに知っておくべき法務局での相続登記手続きとは 【ひな型付】相続登記で委任状が必要な場合と初心者でも作成できる方法【簡単チェックリスト付】

【ひな型付】相続登記で委任状が必要な場合と初心者でも作成できる方法【簡単チェックリスト付】 【簡単に計算】相続登記の費用と司法書士報酬を知ろう!

【簡単に計算】相続登記の費用と司法書士報酬を知ろう! 相続登記の中間省略は原則不可!数次相続で認められるケースとは

相続登記の中間省略は原則不可!数次相続で認められるケースとは 遺言執行者は単独で相続登記できる!相続法の改正内容を紹介

遺言執行者は単独で相続登記できる!相続法の改正内容を紹介