- 相続で揉めてしまう割合はどれくらいなのか

- 遺産相続で揉めてしまうケース

- 相続トラブルが起きたときの対処法

相続で揉めてしまい家庭裁判所に調停や審判を申し立てるケースは、全体の約1割弱程度です。

家庭裁判所に申立てこそしなかったものの、当事者同士で揉めた結果、遺恨が残ってしまったケースはもっとあるとも考えられます。

相続トラブルを避け、家族や親族がいつまでも良好な関係でいるためには、相続時に揉めてしまいやすいケースをあらかじめ把握しておくことが大切です。

事前にトラブルが起きやすいケースを理解しておけば、それに対策をすることも可能だからです。

本記事では、相続で揉めてしまいやすいケースや、万が一トラブルが起きたときの対処法を解説します。

1章 相続で揉める割合は約7%

国税庁の統計によると令和5年に発生した相続は193,861件です。

それに対し、令和5年度の司法統計では、家庭裁判所に申し立てられた相続に関する争い件数は13,872件となっています。

これらの統計から計算をすると、相続全体に対しトラブルが発生してしまう割合は「13,872÷193,861×100=約7.2%」と計算できます。

このように、全体の1割弱は相続によるトラブルが激化し、当事者同士では解決できず家庭裁判所に調停や審判を申し立てているとわかります。

調停や審判の申立てには至らなかったものの、相続人同士で意見がぶつかり合ったケースや、特定の相続人が不公平感を抱くケースはそれ以上にあると推測可能です。

このことからわかるように、相続トラブルは決して他人事ではなく、誰にでも起こり得ることです。

次の章では、遺産相続で揉めてしまいやすい代表的なケースを紹介していきます。

2章 遺産相続で揉めてしまう12のケース

遺産相続で揉めてしまうケースには、様々なものがあり、代表的なものは以下の通りです。

- 遺産分割方法で揉める

- 遺言書の内容が偏っていて揉める

- 遺産の評価方法で揉める

- 誰も相続したがらない遺産があり揉める

- 被相続人に前妻の子供や認知した子供がいて揉める

- 被相続人に養子がいて揉める

- 相続人の中に代襲相続人がいて揉める

- 内縁の配偶者と実子が揉める

- 子供がいない夫婦の片方が亡くなり揉める

- 貢献度を考慮して欲しい相続人がいて揉める

- 過去に生前贈与を受けた相続人がいて揉める

- 事業承継で揉める

それぞれ詳しく解説していきます。

2-1 遺産分割方法で揉める

相続人同士が揉めてしまうケースとして多いのは、相続財産の分け方を巡り、意見が対立してしまうものです。

遺産分割方法には、以下のような方法があります。

- 現物分割

- 代償分割

- 換価分割

- 共有分割

遺産の中に、不動産や株式などといった分割が難しい財産が多い場合には、換価分割や代償分割も検討しましょう。

2-2 遺言書の内容が偏っていて揉める

故人が特定の相続人に有利な内容の遺言を用意していた場合、他の相続人が不公平感を持つ可能性もあります。

また、遺言内容が偏っており遺留分を侵害している場合には、遺留分侵害額請求を起こされることもあるでしょう。

遺留分とは、故人の配偶者や子供、両親などに認められる最低限度の遺産を受け取れる権利であり、遺言よりも優先されます。

2-3 遺産の評価方法で揉める

不動産や自社株などの遺産分割方法を決めるにあたり、評価額の算定方法で揉めてしまうこともあります。

不動産や自社株には複数の評価方法があり、どの方法を採用するかによって評価額が大きく変わってくることもあるからです。

例えば、不動産を代償分割する場合、不動産を受け継ぐ相続人はより低い評価額を採用することを望み、代償金を受け取る相続人はより高い評価額で測定することを望む傾向があります。

2-4 誰も相続したがらない遺産があり揉める

田舎にある不動産など誰も相続したがらない遺産がある場合も、相続人同士でトラブルが起きやすくなります。

使用・活用予定のない不動産を相続してしまうと、固定資産税や管理コストがかかり続けてしまうからです。

管理や処分に困る遺産がある場合には、他の相続財産の状況を調べ、相続放棄するかを検討する必要があります。

2-5 被相続人に前妻の子供や認知した子供がいて揉める

前妻との間にできた子供や、生前に認知した子供が相続人に加わると、トラブルが起きやすくなります。

前妻の子供や故人が認知した子供も、他の子供と同じように相続権を持ちます。

故人が遺言書を用意していなかった場合、関係が複雑な相続人同士で遺産分割について話し合わなければなりません。

場合によっては、互いに意見を主張し、遺産分割協議がまとまらないこともあるでしょう。

2-6 被相続人に養子がいて揉める

故人に養子がいる場合も、通常の相続と比較して、相続トラブルが起きやすくなります。

法律上の養子も実子と同等の相続権を持つからです。

養子縁組に納得していない相続人がいる場合や、自分の取り分が減ることで相続人の一人が不満を持つ可能性もあります。

2-7 相続人の中に代襲相続人がいて揉める

相続人の中に代襲相続人がいる場合にも、実子のみの相続よりもトラブルが起きやすくなるのでご注意ください。

代襲相続人とは、本来相続人となるはずだった子供が先に亡くなっている場合に、相続人の子供が相続権を持つことです。

代襲相続が発生すると、世代の異なる人物が相続人となることもあります。

関係性が疎遠な中、遺産分割協議をしなければならないと、意見もぶつかりやすくなりますし、代襲相続人に遺産を渡したくないと考える相続人がいる可能性もゼロではありません。

相続人が早くに亡くなっており、代襲相続が発生することがわかっている場合には、相続トラブルを避けるために遺言書を用意しておくことも検討しましょう。

2-8 内縁の配偶者と実子が揉める

故人と内縁関係にあった配偶者がいる場合にも、トラブルが起きやすくなります。

内縁関係にあった配偶者は、法律上の配偶者として認められないため、相続権はありません。

そのため「長年同居し、介護もしてきたのに取り分がない」と、相続人である実子と対立する恐れもあります。

反対に、内縁の配偶者に全財産を相続させるという遺言書を個人が遺していた場合、遺留分トラブルが起きることもあるでしょう。

2-9 子供がいない夫婦の片方が亡くなり揉める

子供がいない夫婦の場合、どちらかが亡くなると相続トラブルが起きるリスクがあります。

子供がいない夫婦のどちらかが亡くなった際には、配偶者がすべての遺産を相続できるとは限らないからです。

故人に子供がおらず、両親・祖父母もすでに他界している場合には、故人の配偶者と兄弟姉妹が相続権を持つからです。

配偶者にすべての遺産を相続させたい場合には、元気なうちに遺言書を作成しておく必要があります。

2-10 貢献度を考慮して欲しい相続人がいて揉める

長年にわたり、故人の介護や事業の手伝いをしてきた相続人がいる場合、寄与分について意見がぶつかり合う恐れがあります。

寄与分とは、故人の財産の維持や増加に貢献していた相続人が他の相続人よりも多く財産を相続できる制度です。

例えば、故人の介護を長年無償で行ってきた相続人がいる場合には、寄与分が認められる可能性があります。

しかし、寄与分が認められるかはケースバイケースであり、自分の相続分が減ることを嫌がる相続人が寄与分に反対することもあるでしょう。

その場合、相続人同士の意見が対立してしまい、遺産分割調停や審判で解決せざるを得ないケースもあります。

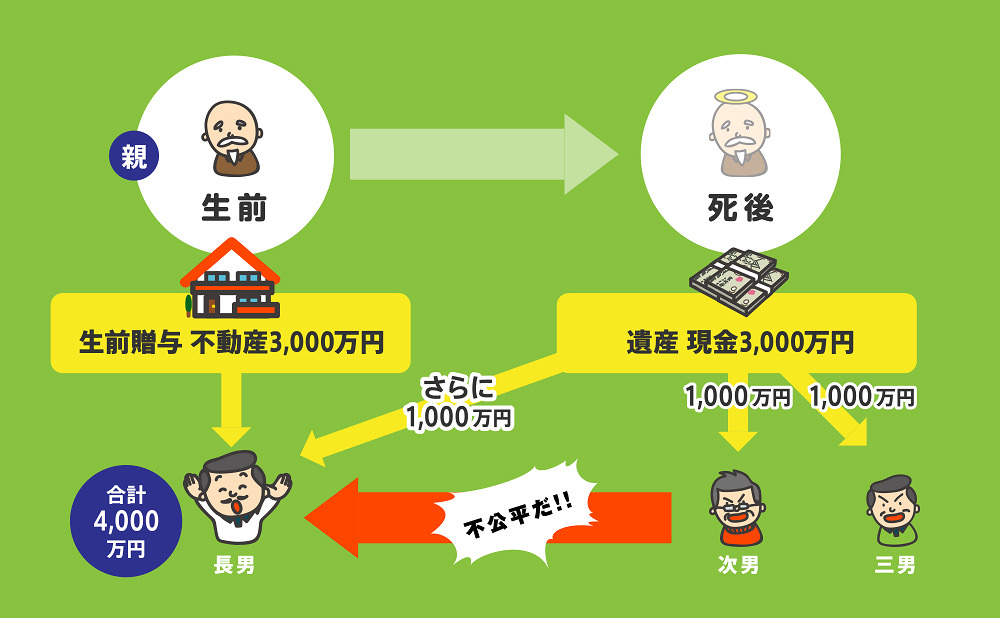

2-11 過去に生前贈与を受けた相続人がいて揉める

過去に相続人の一人が生前贈与を受けていた場合にも、相続時にトラブルとなる可能性があります。

相続人の一人が故人から特別な利益を受けていた場合、特別受益に該当することがあるからです。

過去の生前贈与が特別受益として認められると、贈与財産を遺産分割の計算対象に含める必要があります。

過去の贈与財産を遺産分割の対象から外すには、故人が遺言書などで特別受益の持ち戻し免除を主張しておかなければなりません。

2-12 事業承継で揉める

故人が会社経営をしていた場合、事業承継に関して揉めてしまう場合もあります。

中小企業の経営者は、遺産のほとんどが自社株であるケースも珍しくありません。

そのため、自社株を後継者に相続させようとすると、他の相続人の取り分が減ってしまい、不公平感を持たれたりトラブルに発展したりする可能性があります。

このような事態を防ぐには、相続が発生する前から後継者を選んでおき、生前贈与などで自社株を譲ることなども検討しておく必要があるでしょう。

3章 相続トラブルが起きたときの対処法

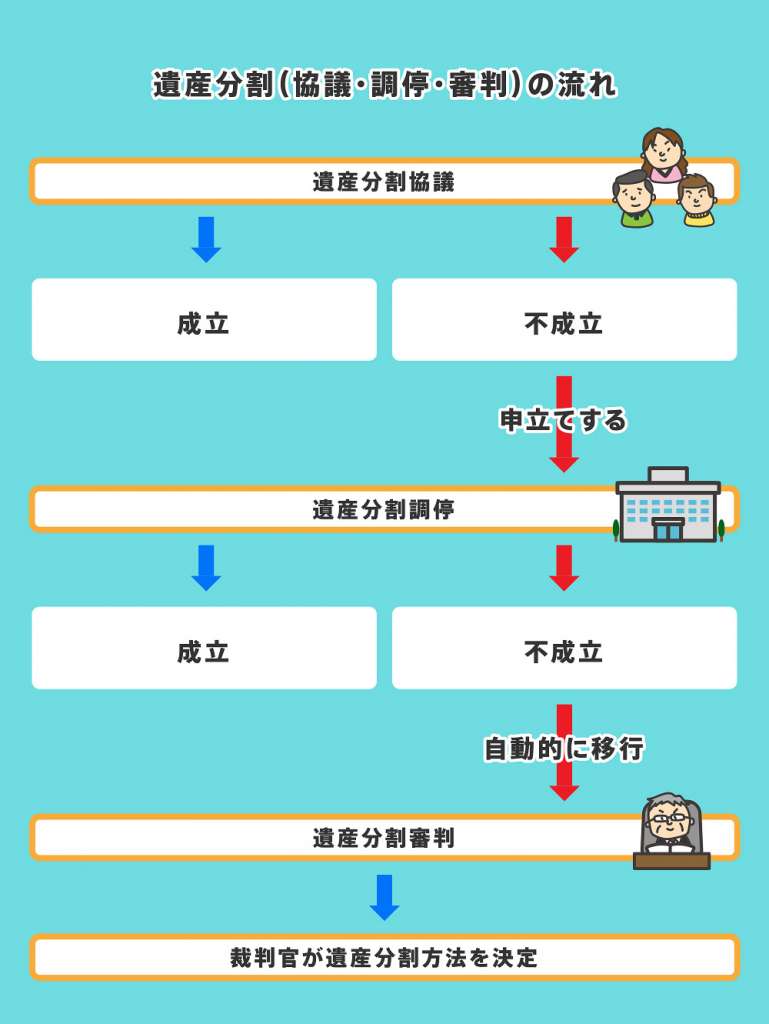

万が一、相続トラブルが起きてしまい、相続人同士の話し合いでは解決できない場合には、遺産分割調停や審判を申し立てる必要があります。

詳しく見ていきましょう。

3-1 遺産分割調停

相続人同士で協議がまとまらないときは、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。

調停では、調停委員が仲介役となり、相続人の意見を整理しながら解決策を探ります。

合意に至れば、その内容を記載した調停調書が作成され、この文書に基づいて遺産の分割や名義変更を進めることが可能です。

ただし、あくまで話し合いが前提の手続きですので、調停で合意形成が難しい場合は、次の段階である遺産分割審判へ移行し、裁判所の判断で解決を図ります。

3-2 遺産分割審判

遺産分割調停で相続人間の合意が得られず、調停不成立となると、自動的に遺産分割審判へ移行します。

審判では、各相続人が自らの主張を裏付ける証拠を提出し、裁判官が判断を下します。

審判の結果が出ると、自分の望む内容でなくても、その決定に従って相続手続きを進めなければなりません。

ただし、決定に納得がいかない場合は、審判書が届いてから2週間以内に即時抗告という不服申し立てを行えます。

4章 相続トラブルを回避したいなら司法書士に相談しよう

相続発生時に専門知識がないまま進めてしまうと、当事者同士の感情や意見をぶつけ合うこととなり、トラブルが泥沼化してしまう場合もあります。

トラブルが激化し、相続人同士で解決が難しくなると、遺産分割調停や審判を行う必要があり、手続きに時間や費用がかかってしまいます。

また、調停や審判まで争いが進んでしまうと、遺産分割を行った後も家族や親族が元の関係に戻ることは難しくなるでしょう。

このような事態を避けるためにも、トラブルが起きる前に専門家の手を頼ることもご検討ください。

例えば、相続に精通した司法書士であれば、中立的な立場から相続人調査や相続財産調査などの手続きを代行可能です。

平和的なイメージのまま相続手続きを終えたい、中立的な立場から遺産分割のアドバイスを受けたいといった人は、司法書士への依頼をおすすめします。

まとめ

相続トラブルは、遺言書の有無や相続人・相続財産の状況によって多岐にわたります。

故人に離婚・再婚歴がある場合や、養子縁組をしていた場合など、トラブルが起きるリスクが高いのであれば相続対策をしておくことをおすすめします。

また、万が一、トラブルが起きてしまいそうであれば、泥沼化する前に専門家に相談すると良いでしょう。

遺産分割調停や審判を行うこととなると、遺産を受け取れるまでに数年近くかかってしまうこともあるからです。

グリーン司法書士法人では、相続対策や相続手続きについての相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。