- 長男の遺産相続割合は他の兄弟姉妹と同じなのか

- 長男の遺産相続割合

- 長男が遺産を多く相続できるケース

- 長男が遺産を多く相続したいと主張した場合の対処法

相続の場面では、いまだに「長男が多くの遺産を相続するのが当然」と考える方も少なくありません。

しかし、現在の法律では、長男の相続権と他の兄弟姉妹の相続権は平等です。

そのため、長男だからといって、遺産を多く受け取れるわけではないと理解しておきましょう。

一方、故人が遺言書を用意していた場合や、遺産分割協議で合意が得られた場合には、長男が遺産を多く受け取れる可能性があります。

本記事では、長男の遺産相続割合はどれくらいかや、他の兄弟姉妹と同じなのかについて解説します。

目次

1章 長男の遺産相続割合は他の兄弟姉妹と同じである

結論から言うと、長男の遺産相続割合は他の兄弟姉妹と変わりません。

性別の差や出生順によって、遺産相続割合が異なることはないと理解しておきましょう。

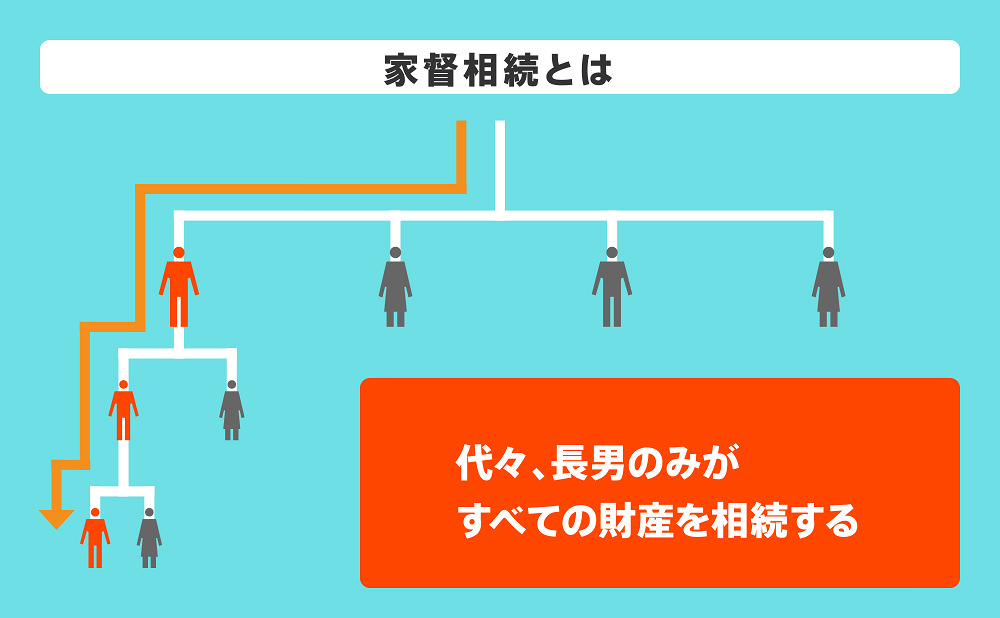

一方、かつての日本では「家督相続」と呼ばれる制度があり、長男が全ての遺産を受け継ぐとされていました。

家督相続と現在の相続の違いを詳しく見ていきましょう。

1-1 家督相続と現在の相続制度の違い

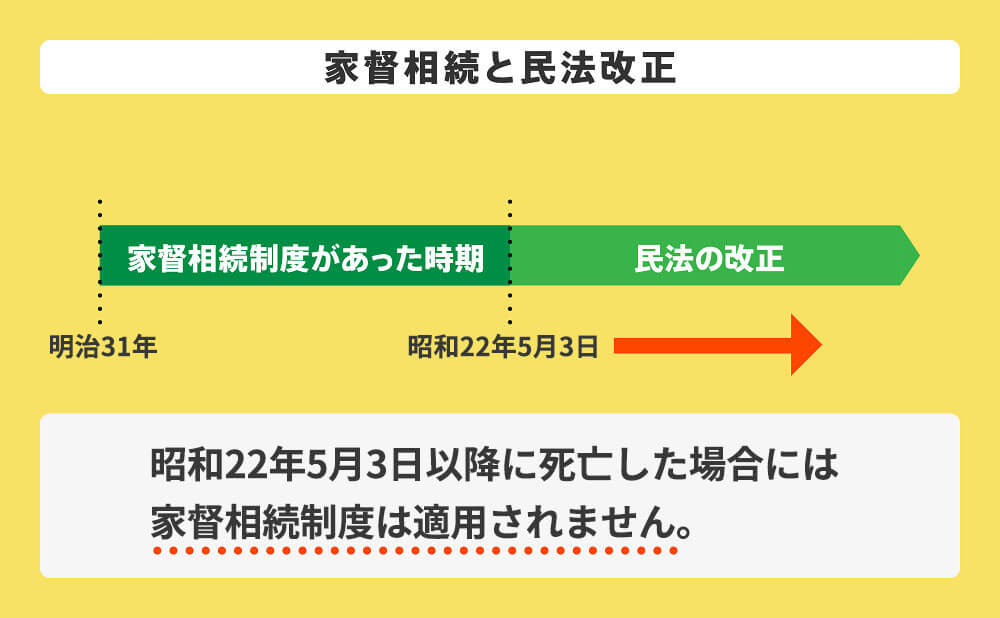

かつての日本では「家督相続(かとくそうぞく)」という制度があり、長男が家を継ぐとともに、遺産の全てを相続するのが一般的でした。

しかし、現在では家督相続は廃止され、「法定相続分」に基づいて遺産が分配される仕組みに変わっています。

2025年時点の法律では、故人の配偶者や子供、両親、兄弟姉妹といった法定相続人が、それぞれ一定の割合で財産を相続すると決められています。

そのため、長男だからといって、他の兄弟姉妹よりも遺産を多く相続できるわけではありません。

ただし、故人が遺言書で長男に多くの遺産を相続させたいと明記していた場合には、その内容が優先されます。

2章 【具体例付】長男の遺産相続割合

現行の民法では、下記のように、法定相続人になれる人物や優先順位が決められています。

| 常に相続人になる | 配偶者 |

|---|---|

| 第一順位 | 子供や孫 |

| 第二順位 | 両親や祖父母 |

| 第三順位 | 兄弟姉妹や甥・姪 |

優先順位の高い人物が1人でもいれば、優先順位の低い人物が相続権を持つことはありません。

また、相続割合については、法定相続人が誰かによって下記のように決められています。

| 法定相続人 | 法定相続分 | 備考 | |

|---|---|---|---|

| 配偶者のみ | 配偶者100% | ||

| 配偶者+子 | 配偶者 | 1/2 | 子が複数人いる場合は均等に分配 |

| 子 | 1/2 | ||

| 配偶者+両親などの直系尊属 | 配偶者 | 2/3 | ・親が複数人いる場合は均等に分配 ・被相続人に最も近い世代のみが相続人となる。親・祖父母ともに存命の場合でも、親のみが相続人となります。 |

| 両親などの直系卑属 | 1/3 | ||

| 配偶者+兄弟・姉妹 | 配偶者 | 3/4 | |

| 兄弟・姉妹 | 1/4 | ||

| 子のみ | 子100% | ||

| 両親などの直系尊属のみ | 両親100% | 親が複数人いる場合は均等に分配 | |

| 兄弟・姉妹のみ | 兄弟・姉妹100% | 兄弟・姉妹が複数人いる場合は均等に分配 | |

本章では、いくつか具体例をもとに、長男の遺産相続割合を解説していきます。

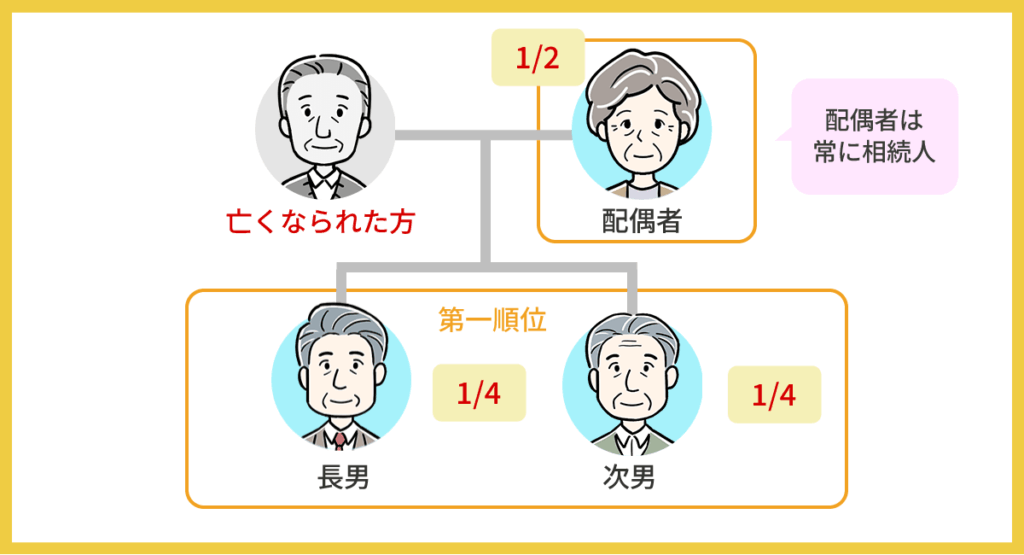

2-1 相続人が配偶者と長男・次男のケース

例えば、故人に配偶者と長男・次男の子供がいる場合には、それぞれの法定相続分は下記のようになります。

- 配偶者:2分の1

- 長男・次男:4分の1ずつ

長男だからといって遺産相続割合が増えることはなく、次男と同じ取り分となります。

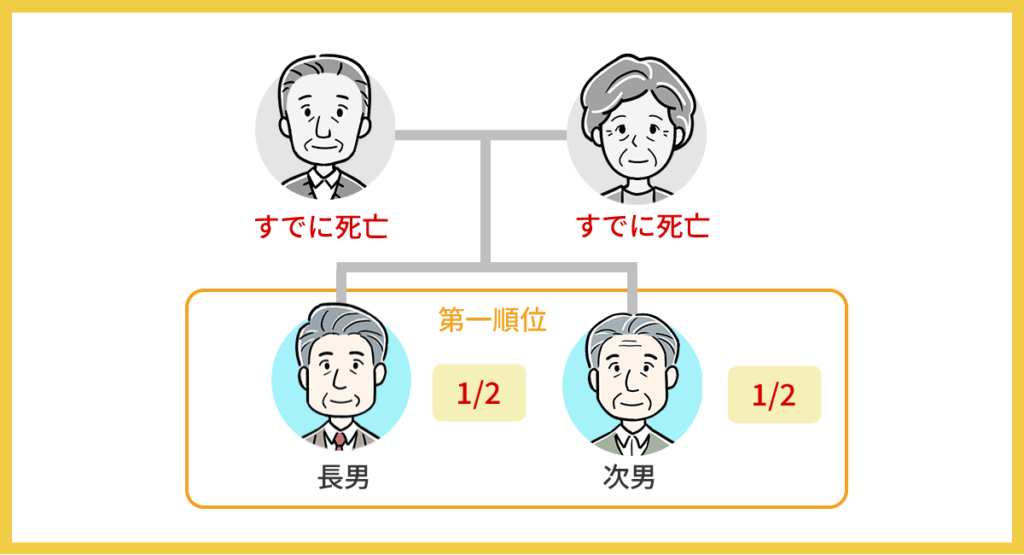

2-2 相続人が長男・次男のケース

配偶者がすでに亡くなっており、子供だけが相続人の場合、遺産は全額を子供たちが均等に分配します。

上記のイラストの場合には、長男と次男の相続割合はそれぞれ2分の1となります。

2-3 故人が遺言書を用意していたケース

遺言書がある場合には、基本的には遺言書の内容が優先されます。

例えば、「全財産を長男に相続させる」と書かれていれば、長男がすべてを相続することも可能です。

ただし、故人の配偶者や子供、両親には、遺留分と呼ばれる最低限度の遺産を受け取れる権利があります。

遺留分は遺言より優先されるため、「全財産を長男に相続させる」といった遺言書が用意されていた場合、故人の配偶者や長男以外の子供の遺留分を侵害している恐れがあります。

このような場合には、遺留分侵害額請求を行い、遺産を多く受け取った人物から遺留分侵害額相当分の金銭の支払いを受けることが可能です。

3章 長男が遺産を多く相続できるケース

長男の遺産相続割合は他の兄弟姉妹と同じではあるものの、下記のケースでは、長男が遺産を多く相続できる可能性があります。

- 故人が遺言書を作成していた

- 遺産分割協議で相続人全員が同意した

- 長男に寄与分が認められた

- 故人が受取人を長男とする生命保険に加入していた

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1 故人が遺言書を作成していた

故人が遺言書を作成しており、「遺産の大部分を長男に相続させる」などと記載されていれば、原則として遺言内容に従って遺産は分割されます。

ただし、故人の配偶者や子供、両親には遺留分が認められています。

そのため、遺留分を侵害した遺言書が用意されていた場合には、他の相続人が遺留分侵害額請求を行う可能性もあるので注意しなければなりません。

3-2 遺産分割協議で相続人全員が同意した

遺産分割協議にて、長男が遺産を多く相続することに相続人全員が同意した場合には、長男が遺産を多く受け取ることも可能です。

遺産分割協議とは、誰がどの財産をどのような割合で相続するかを相続人全員で話し合うことです。

例えば「長男が親の面倒を見ていたから多めに」といった事情を踏まえて、遺族同士で納得の上、相続割合を調整することは問題ありません。

一方、長男が遺産を多く受け取ることに同意しない相続人が1人でもいた場合には、遺産分割協議は成立しません。

協議がまとまったら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成し、相続登記や金融機関の手続き時に提出します。

3-3 長男に寄与分が認められた

長男が被相続人の介護や看病、事業手伝いなどをしており、寄与分が認められた場合には、長男が遺産を多く受け取れる可能性があります。

寄与分とは、被相続人に対して、特定の相続人が特別な貢献をしていた場合、その相続人が遺産を多く受け取れる制度です。

例えば、下記のようなケースでは寄与分が認められる可能性があります。

- 長男が故人の介護を長期(目安:10年以上)にわたり行っていた

- 長男が故人の家事を長期にわたり行っていた

- 長男が故人と一緒に農業を長期にわたり行っていた

- 長男が故人が経営していた会社に資金援助をした

寄与分が認められるには、遺産分割協議などで他の相続人から同意を得る必要があります。

万が一、同意が得られない場合には、遺産分割調停や遺産分割審判などで寄与分について主張しなければなりません。

3-4 故人が受取人を長男とする生命保険に加入していた

故人が長男を受取人とした生命保険に加入していた場合、結果的に長男が遺産を多く受け取るのに近い形になります。

生命保険金は、原則として、相続財産ではなく受取人固有の財産として扱われるからです。

そのため、遺産分割協議で生命保険金を受け取る人物について話し合う必要もありません。

ただし、遺産に対する生命保険金の金額が多すぎると、生命保険金を遺産分割の計算対象に含めなければならない場合もあります。

生命保険金を遺産分割の対象に含めるかはケースバイケースなので、高額な生命保険に加入する際には後々トラブルに発展しないか、相続に精通した司法書士や弁護士に相談しておくと安心です。

4章 長男が遺産を多く相続したいと主張した場合の対処法

現行の相続制度では、長男であっても他の兄弟姉妹と相続分は原則として平等です。

しかし、長男が「自分は親の面倒を見てきたから多く相続したい」「長男だから多めにもらうのが当然だ」と主張してくるケースは少なくありません。

長男が他の兄弟姉妹より遺産を多く相続したいと主張した場合には、下記の方法で対処していきましょう。

- 現在の法定相続人・割合について説明し遺産分割協議を行う

- 遺産分割調停を行う

- 遺産分割審判を行う

それぞれ詳しく解説していきます。

4-1 現在の法定相続人・割合について説明し遺産分割協議を行う

まずは、現在の日本の相続制度について、長男に説明しましょう。

本記事で解説してきたように、現在の相続制度では、長男であっても他の兄弟姉妹と相続分は原則として平等です。

法律や相続のルールを説明すれば、長男も納得せざるを得ないこともあるでしょう。

他の兄弟姉妹から説明を受けても長男が納得しない場合には、相続に詳しい司法書士や弁護士などの専門家から説明してもらうのも有効です。

長男が現在の相続制度について理解を示したら、遺産分割協議を行っていきましょう。

4-2 遺産分割調停を行う

万が一、遺産分割協議がまとまらなかった場合には、遺産分割調停を申し立てましょう。

遺産分割調停では、各相続人の主張や資料をもとに、調停委員を交えて話し合いを行います。

遺産分割調停では、調停委員を交えて冷静に話し合いを行える一方で、あくまで話し合いのため、不成立となる場合もあります。

遺産分割調停が不成立となった際には、後述する遺産分割審判へと手続きが進みます。

4-3 遺産分割審判を行う

遺産分割調停が不成立となった場合には、遺産分割審判へと手続きが進みます。

遺産分割調停と異なり、遺産分割審判では、裁判所が遺産の分け方を決定します。

遺産分割審判で決定した内容は法的拘束力があるため、その内容にしたがって遺産の名義変更手続きを進められます。

まとめ

現在の相続制度では、長男であっても他の兄弟姉妹と遺産相続割合は同じです。

ただし、故人が遺言書を作成していた場合や、相続人全員で遺産分割協議にて合意した場合には、長男が遺産を多く受け取れることもあります。

長男が遺産を多く受け取りたいと主張した場合には、現在の相続制度を説明し、遺産分割協議を進めていきましょう。

万が一、長男が他の兄弟姉妹からの説明を受けてくれないのであれば、相続トラブルに詳しい司法書士や弁護士に代わりに相談してもらうこともご検討ください。

グリーン司法書士法人では、遺産分割をはじめとする相続手続きについての相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。