- 内縁の妻・夫と法律上の妻・夫の違い

- 内縁の妻・夫のメリット・デメリット

- 内縁の妻・夫を選択する際に知っておくべきこと

- 内縁の妻・夫が遺産を受け取るための対策

最近では、夫婦の在り方も多様になり、婚姻届を提出せず「内縁の妻」「内縁の夫」として関係を築く方も増えてきました。

内縁の妻・夫であっても、日常生活では法律上の夫婦と変わらず過ごすことができます。

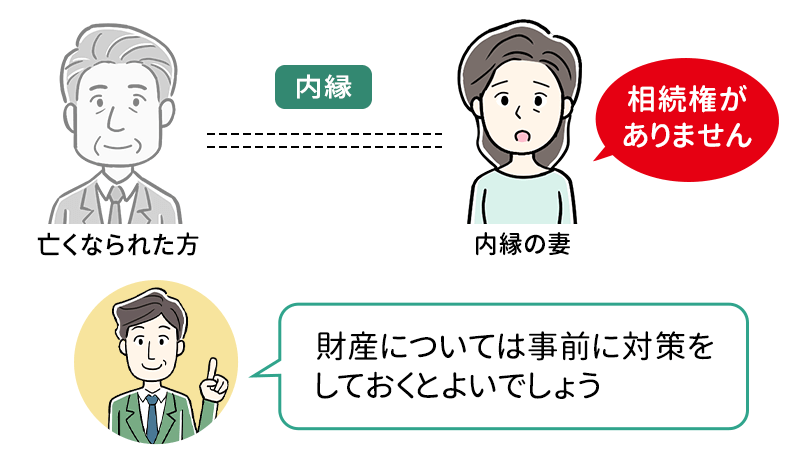

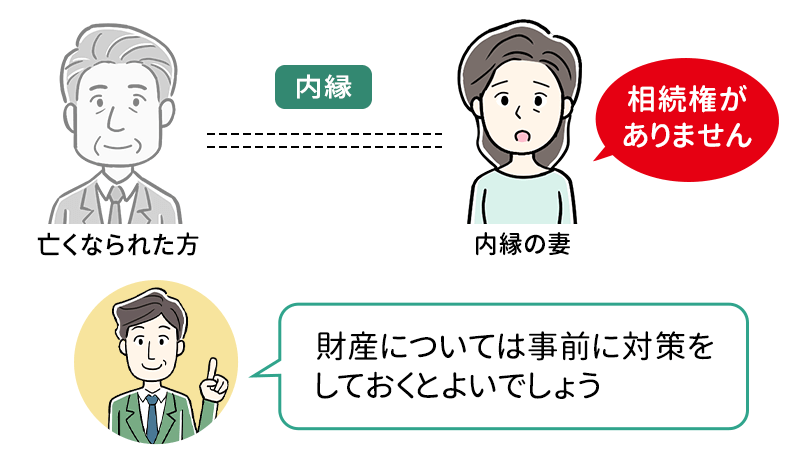

しかし、内縁の妻・夫の場合、一方が死亡した際の相続問題について慎重に考えておく必要があります。

なぜなら、内縁の妻・夫に「相続権」が認められないからです。

そのため内縁の夫婦の場合、死後に配偶者へ財産を残すためには生前から対策をとっておく必要があります。

内縁の相続対策とは、相続権がない内縁の妻・夫に財産を確実に残すため、遺言・生前贈与・家族信託などで対策をしておくことです。

本記事では、内縁の妻・夫とはどんな存在か、相続時の権利や内縁の夫婦を選択するメリット・デメリットを解説します。

目次

1章 「内縁の妻」「内縁の夫」とは

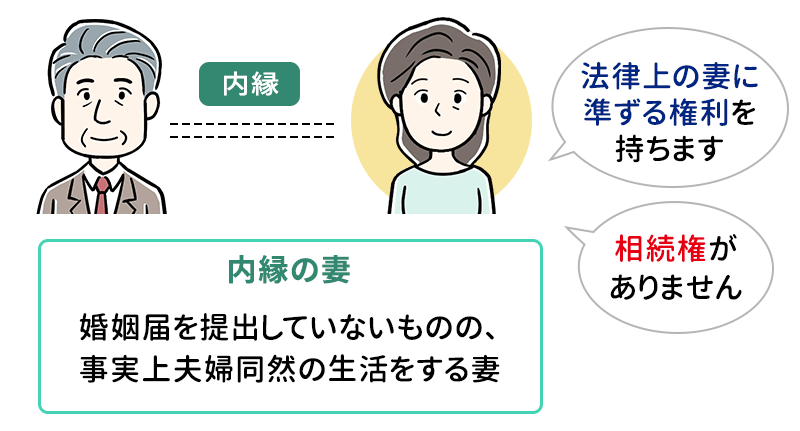

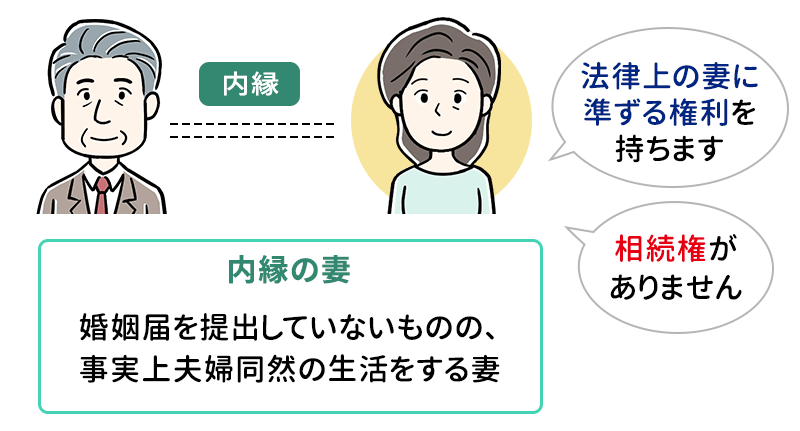

内縁の妻・夫とは、婚姻届を出していないが夫婦同然の共同生活を営む関係です。

判例上は婚姻に準じて保護され、扶助・貞操などの義務は認められる一方、法定相続権だけは認められません。

実務では「婚姻意思」と「一定期間の同居」が中核要件で、住民票の続柄表記や認知の有無などの客観事情を総合評価します。

法律上「内縁関係」と認められるには、以下のような条件があります。

- お互いが婚姻の意思を持っている

- 一定期間同居をしている

- 公的手続きで内縁関係を表明している

- 子どもを認知している

上記のうち、①と②は内縁関係が認められるためには必須と言えます。

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

1-1 お互いが婚姻の意思を持っている

内縁関係が認められるためには、お互いが婚姻の意思を持っていることが大前提です。

カップルが同棲しているだけでは、内縁関係とは言えません。

婚姻の意思とは「夫婦で同居し、協力して生活すること」「扶助義務や貞操義務を負うこと」を永続する意思です。

「婚姻の意思がある」と認められるには、以下のような客観的事実も必要です。

- 結婚式など婚姻の儀式を行っている

- 親族に婚姻していることが認められている

- 当人同士で婚姻届は出していないものの事実上の婚姻契約がある

- 子どもを認知している

- 生計を一にしている

上記のすべてが必要なわけでも、一つでも該当すればよいわけでもなく、上記の事項から総合的に判断されることとなります。

1-2 一定期間同居をしている

一定期間(一般的に3年以上)の同居をしていることも、内縁関係が認められる上で重要な要素となります。

お互いに婚姻の意思があったとしても、別々に暮らし、生計も別にしていると内縁関係が認められない可能性があります。

1-3 公的手続きで内縁関係を表明している

市区町村に同一世帯として届出をしていると、内縁関係が認められやすくなります。

- 住民票上の続柄を「妻(未届)」「夫(未届)」とする

- 社会保険に第3号被保険者として登録する

内縁関係と認められたいのであれば、上記のような届出もしておきましょう。

1-4 子供を認知している

法律上の婚姻関係がない男女に子供が生まれた場合、出生時点で女性側は親になるものの、男性側は認知の手続きをしなければ法律上親とはなりません。

2人の間の子どもを父親が認知することで、2人が内縁関係であることが認められる可能性が高まります。

2章 内縁の妻・夫を選択するメリット・デメリット

内縁の妻・夫を選択することには、以下のようなメリット・デメリットがあります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

それぞれ詳しく見ていきましょう。

2-1 メリット

内縁関係であれば夫婦別姓を続けられますし、現代では法律上の夫婦とほとんど同様の権利や義務を得られます。

それぞれ詳しく解説していきます。

2-1-1 夫婦別姓が可能である

現在の日本では、結婚すると夫の戸籍に入り、夫の姓を名乗るのが一般的です。

しかし、その慣習に疑問がある方や、自身の姓を変えることに抵抗がある方もおられるでしょう。

内縁の妻であれば、夫の戸籍に入ることはないので、姓が変わることもありません。

夫婦別姓を実現できることが、内縁関係のメリットのひとつといえるでしょう。

2-1-2 法律上の夫婦とほとんど同様の権利・義務を得られる

内縁の妻・夫であっても、法律上の夫婦とほとんど同様の権利・義務が認められています。

具体的には、下記の権利や義務が認められます。

- 内縁の夫に生活費を請求する権利

- 夫婦関係解消時に財産分与を請求する権利

- 相手に不貞行為があった場合に慰謝料を請求する権利

- 夫婦関係解消時に子どもの養育費を請求する権利

- 相手の死亡時に遺族年金を受給する権利

- 相互の扶助義務/内縁の夫に生活費を請求する権利

- 貞操義務/相手に不貞行為があった場合に慰謝料を請求する権利

など

そのため、日常生活を送る上では不自由することはそれほどありません。

2-1-3 親族トラブルに巻き込まれにくい

厳しいお家柄の場合、親族間でトラブルが生じるようなケースもあります。

内縁の妻・夫であれば、戸籍に入ることはないため、相手の親族問題に巻き込まれにくいでしょう。

ただし、内縁の妻・夫を持ったことで、本人も勘当され家族・親族との関係が崩れてしまう恐れもあります。

2-1-4 婚姻関係を解消しても戸籍に記録が残らない

内縁の妻・夫は戸籍に入らないため、もし婚姻関係を解消してもその記録が戸籍に残ることはありません。

いわゆる「戸籍にバツがつく」ということがないということです。

過去に内縁関係があったとしても、戸籍によってそれが知られることはありません。

そのため、将来的に他の人と結婚したとしても、戸籍上は初婚となります。

2-1-5 内縁関係に不便を感じたら婚姻届を出せば良い

内縁関係で不便さを感じたときには、婚姻届を出してしまえば、法律上として問題を解消できます。

まずは内縁の妻・夫としてのメリットを享受しながら、「デメリットがあったら婚姻届を出そう」という心持ちであれば、内縁関係であることにデメリットはほとんどないのかもしれません。

2-2 デメリット

内縁関係のデメリットとは、相続権がなく税制優遇も受けにくいことです。

その結果、死亡時の生活保障や資産承継は生前対策の有無で大きく差が出ます。

加えて、医療同意の代理や氏の一致など実務上の手続にも制約が残る点に注意が必要です。

内縁関係でいることのデメリットは、下記の通りです。

- 相続権がない

- 税務上の控除が受けられない

- 代理人として医療行為の同意などができない

- 子供と父親の名字が異なる

- 子供を父親に認知してもらわないと扶養義務が生じない

- 内縁関係の解消時に財産分与・慰謝料が認められない恐れがある

それぞれ詳しく解説していきます。

2-2-1 相続権がない

内縁の妻・夫は、法律上の妻・夫と同様の権利や地位が保護されています。

ただし、妻や夫の財産を相続する権利は、内縁関係の夫婦には認められていません。

そのため、亡くなった妻・夫の遺産を受け取ることはできず、一方の死後に遺された側の生活が困難になる恐れがあります。

そのため、内縁夫婦の場合は、生前のうちに内縁の妻・夫への相続対策をしておくのが良いでしょう。

2-2-2 税務上の控除が受けられない

内縁の妻・夫は、税務上の「配偶者」として下記のような控除を受けられません。

- 所得税の配偶者控除

- 贈与税の配偶者控除

- 相続税の配偶者控除

- 医療費控除

そのため、税負担が大きくなってしまいます。

2-2-3 代理人として医療行為の同意などができない

病気などになり、手術などの医療行為が必要になった際、家族の同意が必要になることがあります。

しかし、内縁の妻・夫の場合は法律上の夫婦ではないため、同意ができない恐れがあります。

2-2-4 子供と父親の名字が異なる

内縁関係の夫婦の間の子どもは、まず妻の戸籍に入るため、妻の姓を名乗ることとなります。

その後、養子縁組をするなどして父親の戸籍に入れることも可能ですが、夫婦が別姓である限り、子供と親の名字が異なる状態は避けられません。

2-2-5 子供を父親に認知してもらわないと扶養義務が生じない

内縁関係の夫婦の子供は、父親が認知しない限り、子供と父親に法律上の親子関係は発生しません。

そのため、認知しない状態では下記のデメリットが生じてしまいます。

- 父親に扶養義務が生じず、養育費を請求できない

- 子供を父親の社会保険上の扶養に入れることができない

- 父親の死後、子供に相続権が生じない

2-2-6 内縁関係の解消時に財産分与・慰謝料が認められない恐れがある

内縁関係は法律上の結婚に準ずる関係とされており、解消する際には財産分与や慰謝料が認められる場合があります。

しかし、法律的に結婚している夫婦よりも財産分与や慰謝料が認められにくいリスクもあるので注意しなければなりません。

内縁関係を解消する際に財産分与や慰謝料で納得いかない場合は、家庭裁判所にて調停もしくは審判を申し立てることも可能です。

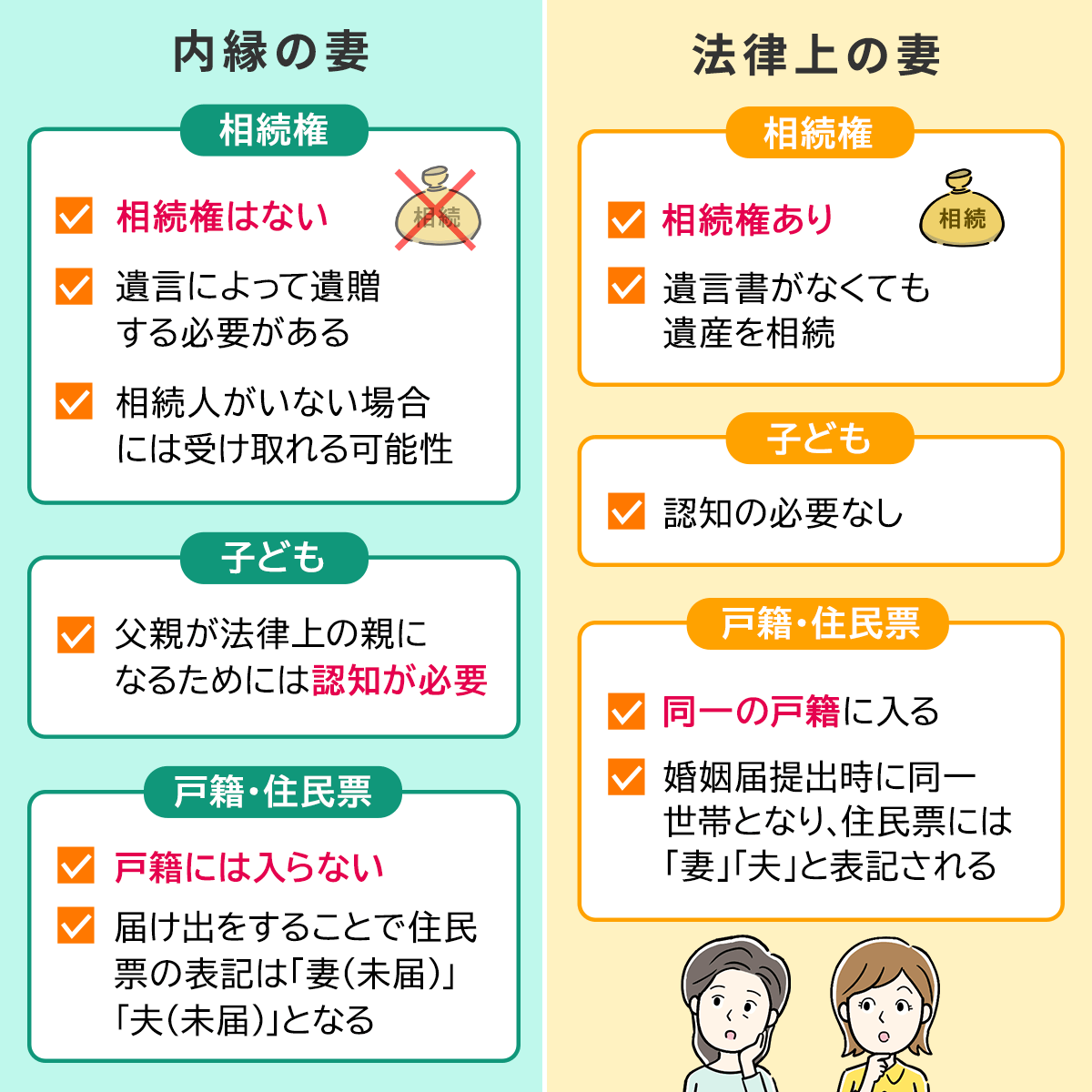

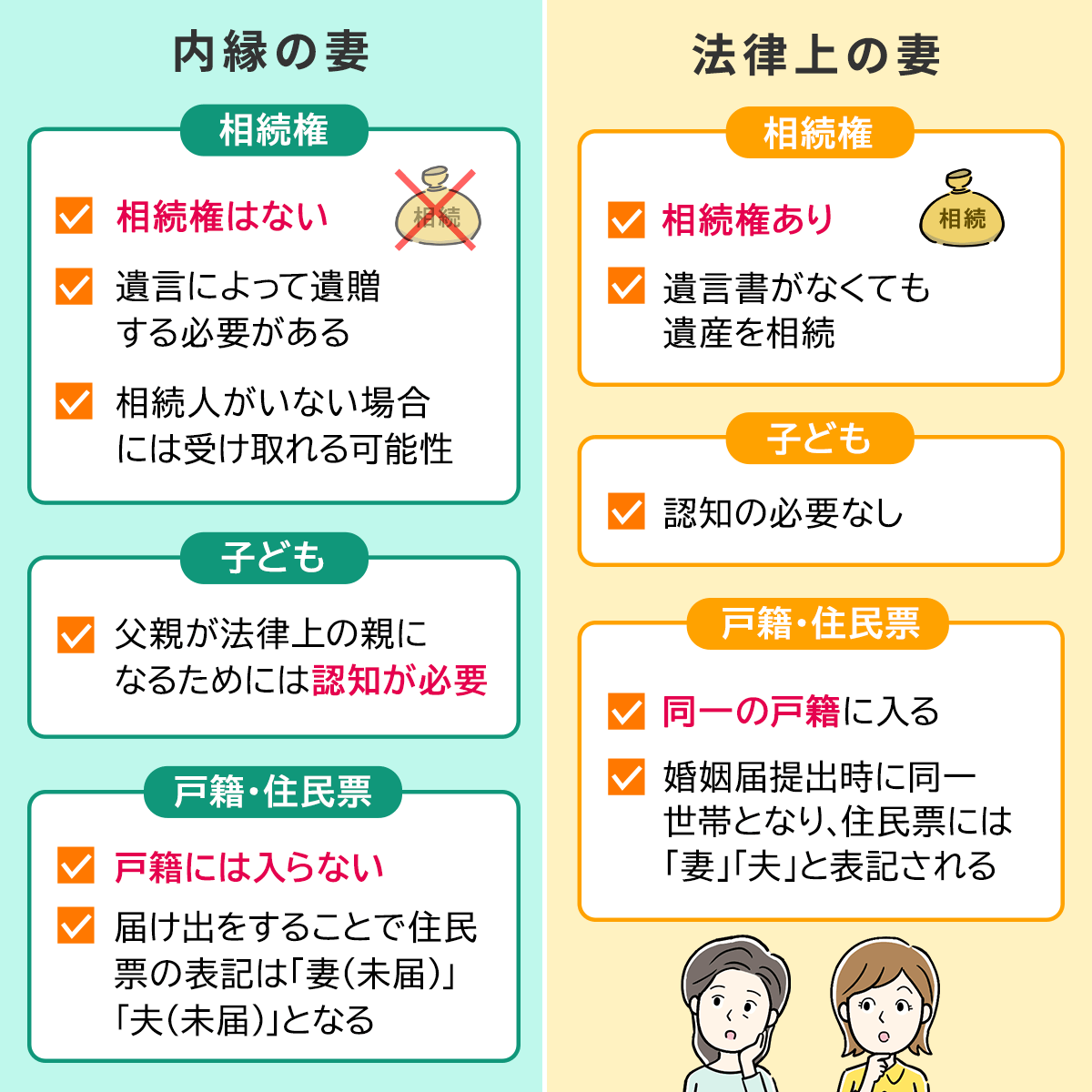

3章 内縁の妻・夫と法律上の妻・夫の違い

内縁の妻・夫であっても、日常生活では法律上の妻・夫とほとんど同じように生活できます。

しかし、あらゆる場面で違いはあります。主な違いは、以下のとおりです。

| 内縁の妻・夫 | 法律上の妻・夫 | |

|---|---|---|

| 相続権 |

|

|

| 子ども |

|

|

| 戸籍・住民票 |

|

|

それぞれ詳しく見ていきましょう。

3-1 相続権

内縁の妻・夫は、内縁関係の期間に関わらず法定相続人になることはできません。

一方で、生前贈与や遺贈などを行えば、内縁の妻・夫にも財産を遺せます。

生前に対処しておかないと内縁の妻・夫が路頭に迷ってしまう可能性も高くなります。

そのため、内縁の妻・夫へ遺産を相続させるには、遺言書の作成や生前贈与などの対策方法をとっておかなければなりません。

内縁の妻・夫が行うべき相続対策は、本記事の6章で詳しく解説します。

なお、以下のような場合には例外的に内縁の妻にも一定の権利が認められます。

| 認められる権利の例 | 概要 |

|---|---|

| 貸借権 | 夫婦が共に賃貸住宅に居住していた場合 |

| 遺族年金 | 「内縁関係」と「夫婦が生計を共にしていた事実」を証明できる場合 |

3-1-1 「特別縁故者」になれば内縁の妻・夫も相続できる

内縁の妻・夫であっても「特別縁故者」として認められれば内縁関係にあった相手の遺産を相続できます。

特別縁故者とは、故人と特別な関係にあった人物です。

ただし、特別縁故者への財産分与が認められるのは、他に相続人がいないケースに限られます。

内縁の妻・夫に他に子供などの相続人がいたら、内縁関係にあった夫婦が遺産を受けとることはできません。

また、特別縁故者として認められても、裁判所が決定した財産額のみ受け取れるだけで、必ずしも全額もしくは大半の遺産を受け取れるとは限りません。

3-1-2 遺言書があれば内縁の妻・夫も相続できる

遺言書があれば、故人が自由に遺産を内縁の妻・夫へ遺せます。

すべての遺産を内縁の妻・夫に与えることもできますし、自宅などの不動産と預貯金などの個別の資産を指定して遺贈もできます。

内縁の妻・夫が特別縁故者として認められるための手続きには大変な手間がかかりますし、相続財産管理人の選任費用の負担も発生します。

また、他に相続人がいたら特別縁故者としての財産分与を受けることはできません。

このような問題を避けてスムーズに内縁の妻・夫に遺産を移転するには、生前に「遺言書」を作成しておくことをおすすめします。

遺言書によって内縁関係にあった夫婦の生活に必要な財産を妻・夫に遺贈するよう指定しておけば、遺された妻や夫が生活に困ることもありません。

ただし、故人に子供がいる場合や両親が存命の場合は、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

3-2 子供

法律上の婚姻関係がある男女に子供が生まれた場合、共同親権が認められ、両親の戸籍に入ることとなります。

一方、内縁関係の男女に子供が生まれた場合、母親には親権が生じますが、父親には生じません。

生まれた子供は、母親の戸籍に入り、姓も母親のものとなり、父親は「不明」という状態となります。

子供と父親に法律上の父子関係を成立させるためには、子供を認知する手続きが必要です。

3-3 戸籍・住民票

内縁関係にある夫婦は法律上の夫婦と戸籍や住民票も異なります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

3-3-1 戸籍

婚姻届を提出すると、夫婦はどちらかの戸籍に入ることとなります。

一方、婚姻届を提出しない内縁関係の場合、戸籍の移動は生じません。

つまり、内縁関係の場合は、戸籍には夫婦であるとは一切記載されません。

夫婦それぞれの姓は異なりますし、もし婚姻関係を解消したとしてもその旨が記載されることはありません。

3-3-2 住民票

住民票は、同一世帯の人をまとめるものです。

したがって、内縁関係の夫婦であっても、同じ家に住み、生計を一としているのであれば、同じ世帯として届出可能です。

なお、届け出をする際に「内縁関係であること」を伝えれば、住民票には「妻(未届)」「夫(未届)」と記載してもらえます。

4章 内縁の夫婦の子供も「認知」されていれば相続できる

前述したとおり、内縁の夫婦に子供が生まれた場合、そのままでは父親と法律上の父子関係が認められないため、その子供は父親の遺産を相続する相続権がありません。

内縁関係のように「法律婚」をしていない男女から生まれた子どもを「非嫡出子」と言いますが、認知されていない非嫡出子は、父親とは「法律上他人」です。

他人なので、遺産相続権が認められないのです。

子供が相続権を得るためには、父親が認知の手続きをする必要があります。

4-1 非嫡出子の2つのパターン

法律婚状態にない男女から生まれた「非嫡出子」は、①認知されている場合と②認知されていない場合の2種類に分けられます。

非嫡出子であっても認知されている場合は、父親と子供の親子関係が生じているため、実子と同様の相続権を持ちます。

4-2 親が非嫡出子を認知する方法

父親が子どもを認知する方法には、以下の3種類があります。

| 認知の種類 | 概要 |

|---|---|

| 役場への届出 |

|

| 遺言による認知 |

|

| 調停・裁判 |

|

4-3 嫡出子と非嫡出子の相続分に差はない

内縁の妻との子供のような非嫡出子であっても、嫡出子との間に相続分の差はありません。

例えば、前妻の子どもが2人いて内縁の妻との間の子どもが1人いる場合、すべての子どもの法定相続割合は3分の1ずつとなります。

5章 内縁の妻・夫を選択するなら知っておくべき4つのこと

内縁の妻・夫は一般的ではないため、知らないことや勘違いしていることも多くあるでしょう。

- 不貞行為などの不法行為に対して慰謝料を請求できる

- 事故などで夫が死亡した場合などには損害賠償請求ができる

- 社会保険上の扶養に入れる

- 死亡退職金や遺族年金を受け取れる

それぞれ詳しく解説します。内縁の妻・夫を選択するのであれば、以下のことは押さえておきましょう。

5-1 不貞行為などの不法行為に対して慰謝料を請求できる

内縁の夫婦であっても、「内縁関係にある」ことが認められれば、通常の夫婦と同様に不貞行為のような不法行為に慰謝料を請求することができます。

不貞行為以外にも、「生活費を支払わない」ような場合(悪意の遺棄)にも扶助義務に反しているとして生活費を請求することが可能です。

ただし、内縁の妻の場合、法律上の妻と違って、内縁の妻であることを証明しなければなりません。

内縁関係が認められるかどうかは、1章で解説したような要件から総合的に判断されます。

万が一認められないような場合には、慰謝料を請求できない可能性があります。

5-2 事故などで夫が死亡した場合などには損害賠償請求ができる

事故など、第三者の過失によって夫が死亡した場合、内縁の妻や家族は加害者に対して損害賠償請求が可能です。

内縁関係にあると認められる妻であれば、法律上の妻と同様に損害賠償請求をする権利を有します。

ただし、この場合も内縁の妻であることの証明は必要です。

5-3 社会保険上の扶養に入れる

内縁の妻であっても、夫の社会保険の扶養に入ることは可能です。

ただし、扶養に入る場合には、社会保険組合から内縁の妻であることを認められる必要があります。

なお、所得税や住民税などの税務上の扶養に入ることはできません。

5-4 死亡退職金や遺族年金を受け取れる

内縁の妻であっても、法律上の妻と同様、死亡退職金や遺族年金を受け取ることができます。

ただし、この場合も、年金事務所や夫の勤務先に内縁の妻であることを認めてもらう必要があります。

6章 内縁の妻・夫が行うべき3つの対策

本記事で解説してきたように、内縁の妻・夫には相続権がありません。

内縁の妻・夫に遺産を相続させたい場合は、遺言書の作成や生前贈与などの対策をしておきましょう。

- 遺言書の作成

- 生前贈与

- 高齢者マリッジ信託

それぞれ詳しく解説していきます。

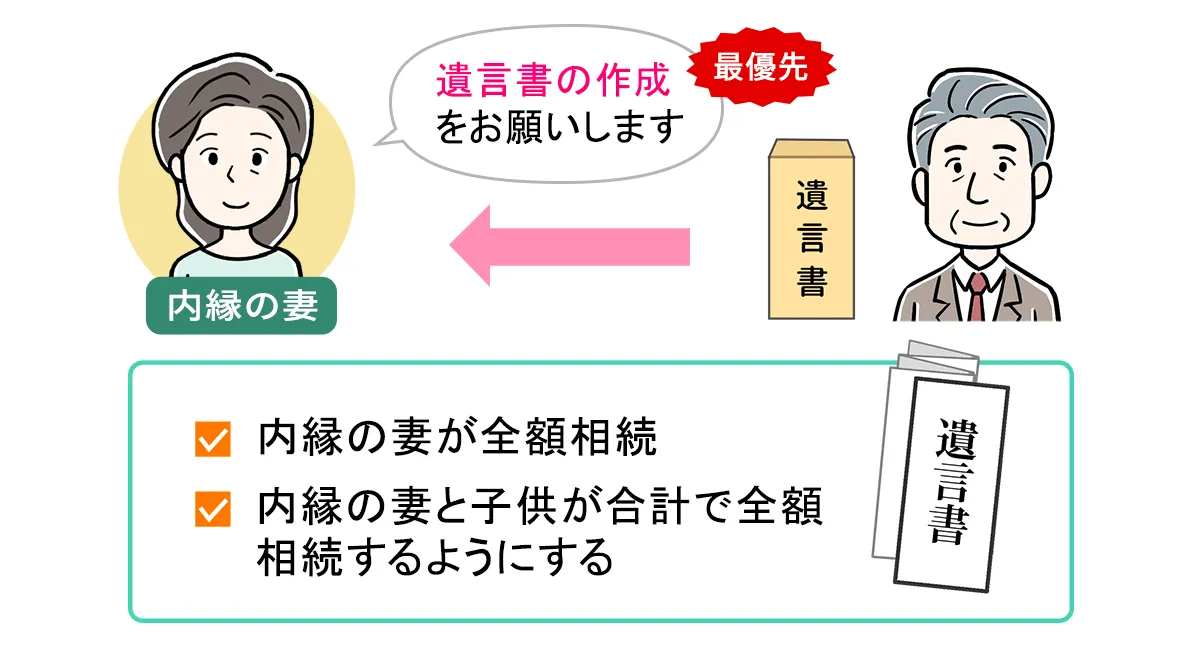

6-1 遺言書の作成

内縁の妻・夫がいる場合は、互いに遺言書を作成しておきましょう。

遺言書の内容としては、①内縁の妻や夫が全額相続するか②内縁の妻・夫と子供が合計で全額相続するように指定しておきましょう。

相続対策で使用される遺言書には複数の種類がありますが、中でも信頼性が高く原本の改ざんリスクがない公正証書遺言で作成するのがおすすめです。

また、内縁の妻・夫に遺産を相続させる遺言書は内容が複雑になる場合もあるので、司法書士や弁護士に相談することもご検討ください。

6-1-1 子どもがいる場合には遺留分に注意する

遺言書を作成するときには「遺留分」に注意が必要です。

遺留分とは、子供などの相続人に認められる最低限の遺産取得分です。

夫に前妻の子供がいる場合や夫の両親が存命の場合には、子供や両親に「遺留分」が認められます。

遺言によって前妻の子供が遺産を受け取れない場合、前妻の子供から内縁の妻へ遺留分が請求される可能性があります。

なお、兄弟姉妹には遺留分が認められないので、夫に兄弟姉妹しかいない場合には遺留分への配慮は不要です。

内縁の妻に全部遺贈しても問題ありません。

6-1-2 遺言執行者を選任しよう

遺言書を作成する際には、あわせて遺言執行者も選任しておきましょう。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために手続きを行う人です。

遺言執行者を選任しておけば、単独で遺産の名義変更手続きを行えますし、他の相続人に遺言書の内容を伝えてくれます。

遺言書の作成を依頼した司法書士や弁護士を遺言執行者に選任すれば、作成時の意図や意思も伝えてもらえます。

6-2 生前贈与

内縁の妻・夫や子供に遺産を相続させたいときは、生前贈与も有効です。

生前に内縁の妻・夫や子供に財産を移転していたら、相続に関係なくその財産を継続して利用できるからです。

ただし、法律上の妻でない場合や、認知していない子供の場合、贈与税控除の制度を利用しにくく、生前贈与によって多額の贈与税がかかる可能性があります。

贈与税が課税されない額(1年につき110万円)で贈与を続けるなどの工夫が必要となるでしょう。

6-3 高齢者マリッジ信託という新たな手法

最近「高齢者マリッジ信託」という家族信託を利用した相続対策方法も注目されています。

例えば、信頼できる家族や親族(自分の子供など)に自宅不動産や他の財産を信託し、内縁の妻・夫を受益者として内縁の妻・夫の存命中には実子に管理をしてもらいます。

そして、内縁の妻・夫の死亡後の財産帰属先を実子にしておけば、最終的に実子である自分の子供に財産を引き継がせられます。

一方、遺言で財産を内縁の妻に残した場合、内縁の妻が亡くなればその遺産は内縁の妻側の家族(相続人)に移ってしまいますが、家族信託ではこちら側の家族(相続人)に遺産の権利を戻すことができるのです。

この方法なら、遺産をまずは内縁の妻、次に子供という順序で引き継がせることができて便利です。

家族信託の利用方法を工夫するとさまざまな希望を実現できるので、関心がありましたら当メディアを運営するグリーン司法書士法人までぜひご相談下さい。

まとめ

内縁の妻の場合、相続権がありませんので、生前から「遺言」「生前贈与」「高齢者マリッジ信託」などの対策をしておく必要があります。

しかし、自分で対応すると不備が発生し、いざ相続の場面になって思わぬトラブルになる可能性がありますので、まずは相続関係に詳しい司法書士へ相談するのがベストです。

グリーン司法書士法人には、相続専門の司法書士が在籍しております。

ご希望や事情に合わせた、適切な生前対策を提案することが可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

内縁の妻・夫とは?

内縁の妻・夫とは、婚姻の届出をしておらず法律上の妻ではないものの社会生活を送る上で夫婦同然の生活をしている妻・夫を指します。

▶内縁の妻について詳しくはコチラ内縁の妻・夫のメリットは?

内縁の妻・夫を選択した場合のメリットは以下のものが考えられます。

・夫婦別姓が可能

・法律上の夫婦とほとんど同様の権利、義務を得られる

・親族トラブルに巻き込まれにくい

・婚姻関係を解消しても戸籍に記録が残らない

・内縁関係に不便を感じたら婚姻届を出せばよい

▶内縁の妻を選択するメリット・デメリットはコチラ戸籍上の妻・夫と内縁の妻・夫の違いは何ですか?

戸籍上の妻・夫と内縁の妻・夫では、主に下記の取り扱いが異なります。

・相続権

・子供

・戸籍・住民票

▶戸籍上の妻と内縁の妻の違いについて詳しくはコチラ内縁の妻・夫と認められるには?

法律上、内縁の妻・夫として認められるには、下記の条件を満たす必要があります。

①お互いが婚姻の意思を持っている

②一定期間同居をしている

③公的手続きで内縁関係を表明している

④子どもを認知している

特に、①と②に関しては必須の条件です。

▶内縁の妻の条件について詳しくはコチラ内縁の夫が亡くなったら遺産を相続できますか?

内縁関係にある夫婦は法律上の夫婦と異なり、相続権が認められません。

したがって、内縁の夫が亡くなったときに内縁の妻は相続人になれないのでご注意ください。内縁の妻・夫は寄与分を請求できますか?

内縁の妻・夫は法律上の配偶者ではないため、寄与分を請求することはできません。

また、特別寄与料についても親族ではないため、内縁の妻・夫は請求できません。