【この記事でわかること】

- 異母兄弟とは何か

- 異母兄弟にも相続権はあるのか

- 異母兄弟が相続人になったときの注意点

異母兄弟(いぼきょうだい)とは、父親が同じで母親が異なる兄弟姉妹です。

例えば、父親に再婚歴があり、前妻・後妻との間にそれぞれ子供がいる場合、その子供たちは異母兄弟となります。

異母兄弟は共通の父親を通じて法律上の兄弟関係が生じています。

父親が亡くなったときは共に相続人になりますし、異母兄弟が亡くなったときに自分が相続人となる場合もあります。

本記事では、異母兄弟とは何か、相続時の取扱いについて解説します。

目次

1章 異母兄弟とは

異母兄弟(いぼきょうだい)とは、父親が同じで母親が異なる兄弟姉妹です。

父親の再婚や婚外子として生まれた場合などに生じし、共通の父親を通じて法律上の兄弟姉妹関係が成立します。

以下では、異母兄弟が発生する主なパターンを解説します。

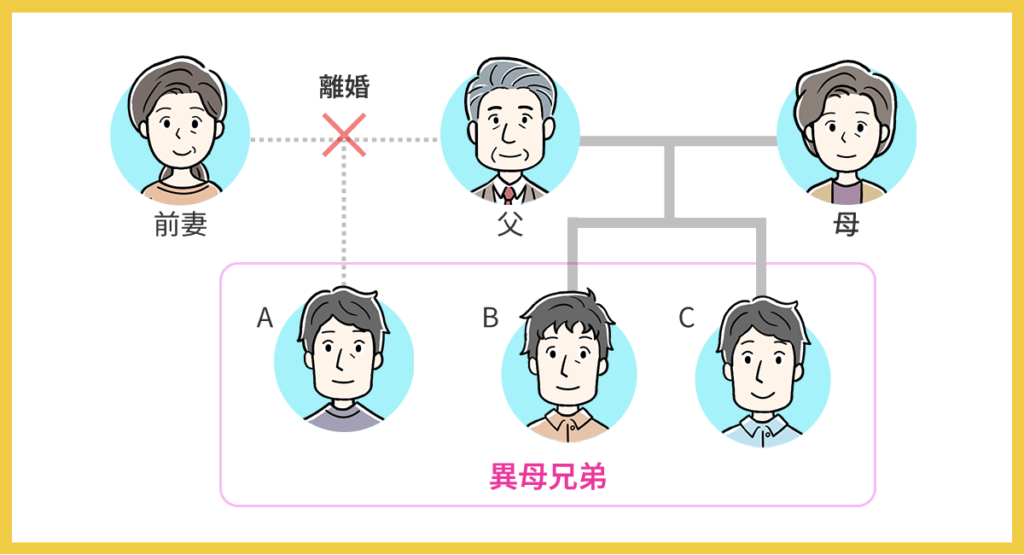

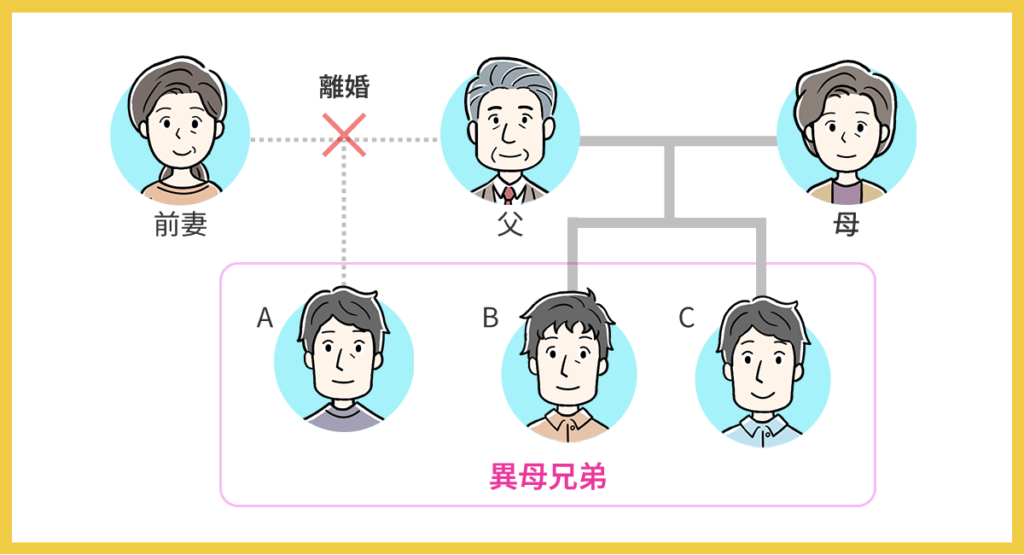

1-1 父親と前妻の間に生まれた子供

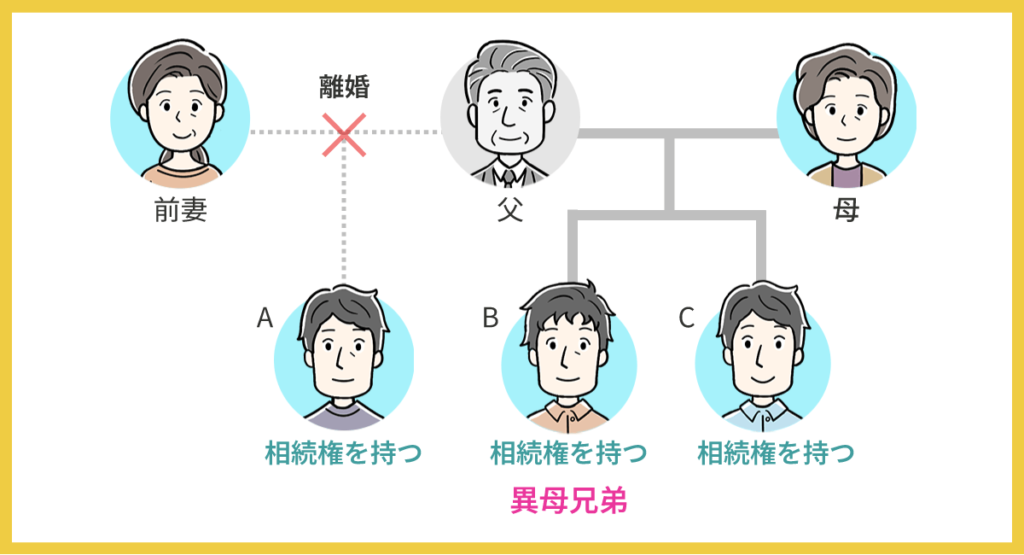

異母兄弟の典型的なケースは、父親が前妻との間に子供をもうけた後、離婚や死別を経て再婚し、後妻との間にも子供を持つ場合です。

この場合、前妻の子供と後妻の子供は異母兄弟となります。

前妻の子供と後歳の子供の父親は同じであり、父親が亡くなった場合は、どちらの子供も相続権を持ちます。

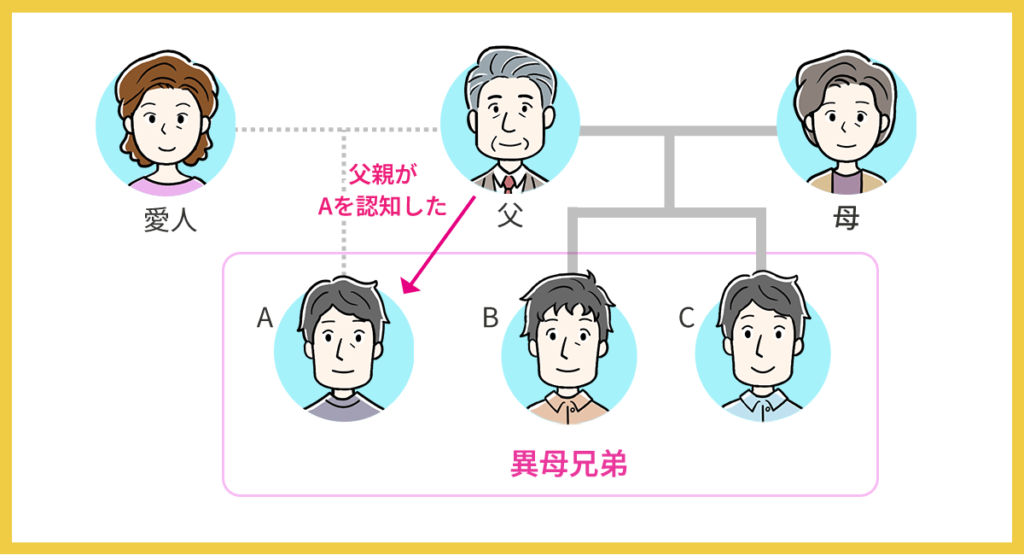

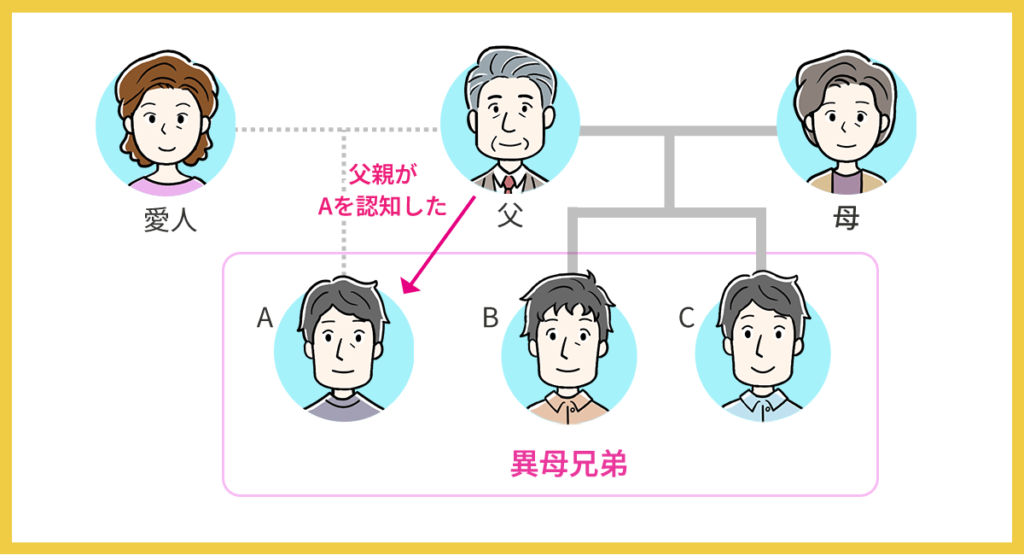

1-2 父親が認知した子供

婚姻関係のない女性と父親の間に子供が生まれ、父親が認知した場合、その子供と法律上の夫婦の間に生まれた子供は異母兄弟となります。

婚姻関係のない女性との間に生まれた子供でも、父親が「認知」すれば法律上の親子関係が成立するからです。

1-3 父親に対して認知請求した子供

父親が認知していない子供でも、子供や母親が家庭裁判所に「認知請求」の申立てをし、認められた場合は、その子供も法律上の夫婦の間に生まれた子供と異母兄弟になります。

このように、子供や母親から認知を申し立てることを「強制認知」と呼び、強制認知の中には死後認知も含まれます。

そのため、父親が亡くなった後に死後認知が認められ、異母兄弟が新たにできる場合もあるでしょう。

2章 異母兄弟にも相続権はある?

前妻との間に生まれた子供や婚姻関係のない女性との間に生まれた子供であっても、父親との親子関係が生じます。

そのため、父親が亡くなったとき、異母兄弟は相続人になりますし、異母兄弟が亡くなったときに自分が相続人となる可能性もあります。

本章では、異母兄弟は誰の相続人になるのかを解説していきます。

2-1 父親が亡くなったとき異母兄弟も相続人になる

父親が亡くなった場合、異母兄弟も相続人となります。

相続人になれる人物および優先順位は法律によって、下記のように決められています。

| 常に相続人になる | 配偶者 |

|---|---|

| 相続順位1位 | 子供や孫 |

| 相続順位2位 | 両親や祖父母 |

| 相続順位3位 | 兄弟姉妹や甥・姪 |

上記のように、故人の子供は相続順位1位です。

現在の法律では、非嫡出子(婚外子)も嫡出子も同等の相続権を持つとされています。

2-2 自分や兄弟姉妹が亡くなっても異母兄弟は相続人となる

自分や兄弟姉妹が亡くなったとき、異母兄弟が兄弟姉妹として、相続人になるケースもあります。

兄弟姉妹は相続順位3位であり、故人に子供や孫がおらず、両親や祖父母がすでに他界している場合は、相続人となるからです。

ただし、兄弟姉妹間の相続では、父母のどちらかが異なる「半血兄弟(異母兄弟)」の相続分は、父母が同じ「全血兄弟」の相続分の半分となると法律で決められています。

3章 異母兄弟が相続人になったときの相続割合

先ほどの章で解説したように、異母兄弟は父親が亡くなった場合や、自分・兄弟姉妹が亡くなった場合に、相続人となる可能性があります。

本章では、異母兄弟が相続人になったときの相続割合を詳しく見ていきましょう。

3-1 異母兄弟が父親の相続人となった場合

父親が亡くなり、自分と異母兄弟が子供として相続人になったときの相続割合は、母親が生きているかどうかによって下記のように変わります。

【母親が生きている場合】

- 母親:2分の1

- 子供:2分の1

※子供が複数人いる場合は等分する

【母親がいない、他界している場合】

子供:すべての遺産を相続する

※子供が複数人いる場合は等分する

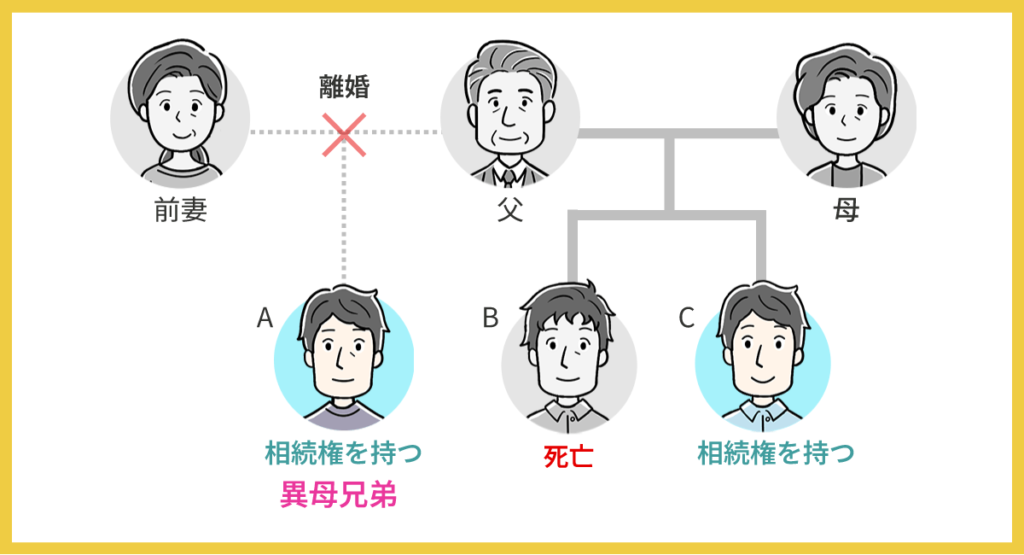

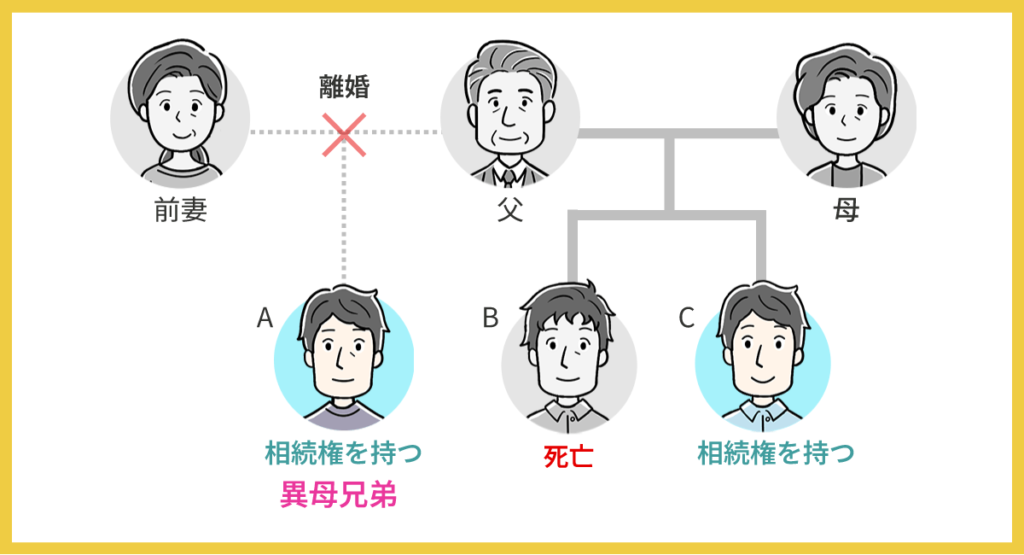

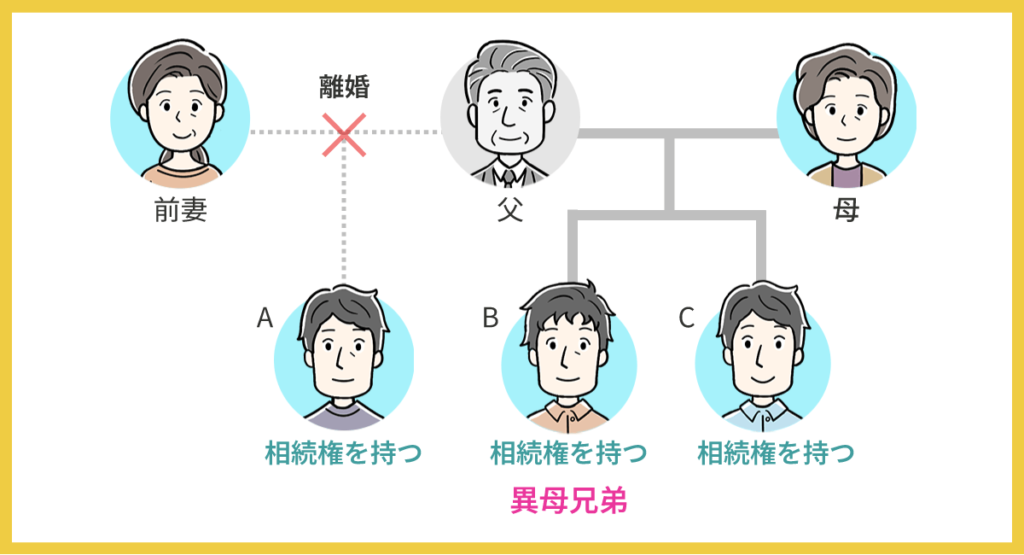

上記のイラストの場合、母親は生きており、子供たちは3人いるため、それぞれの相続割合は下記のようになります。

- 母親:2分の1

- 子供:6分の1ずつ

異母兄弟も自分たちも父親の実の子供であることに変わりはないため、相続割合は同じとなります。

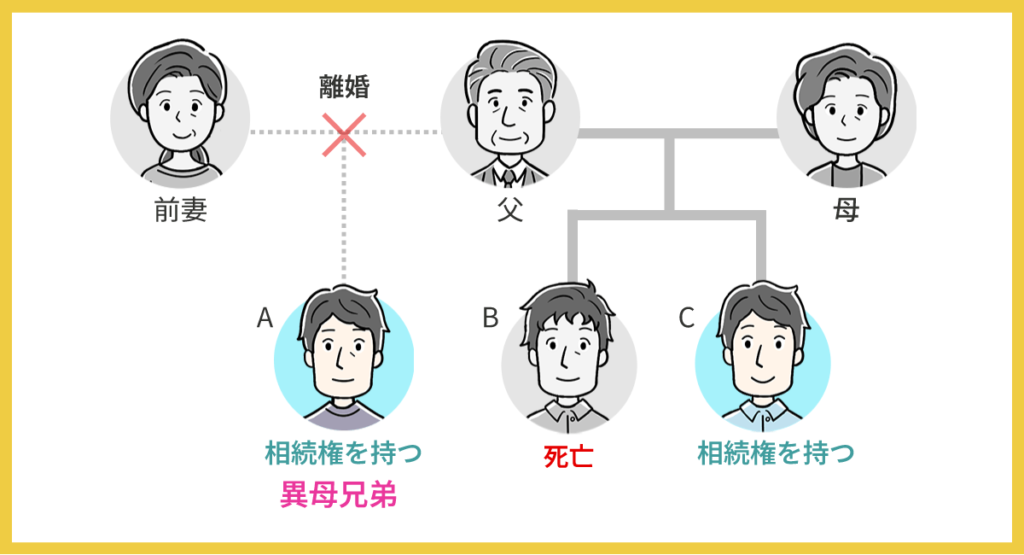

3-2 異母兄弟が兄弟姉妹の相続人となった場合

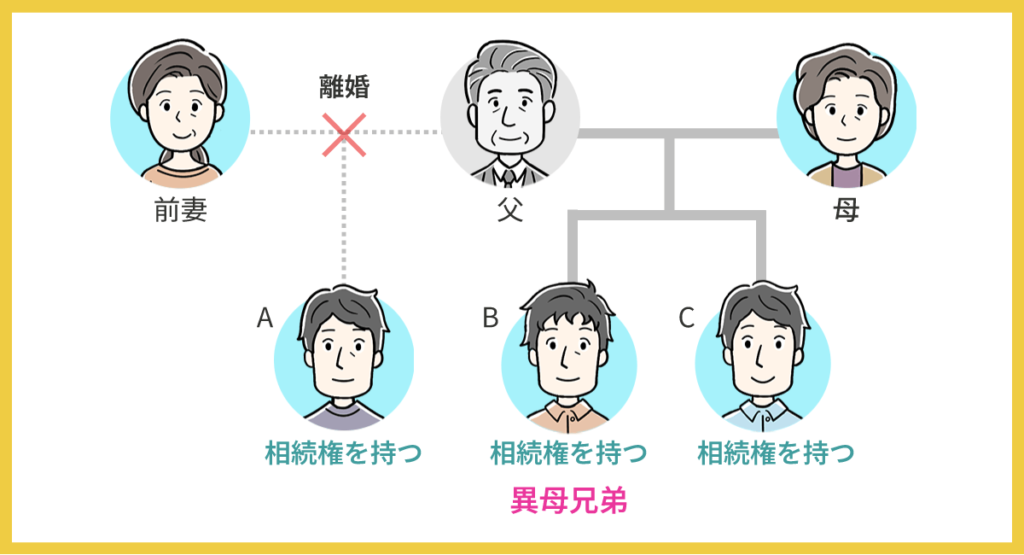

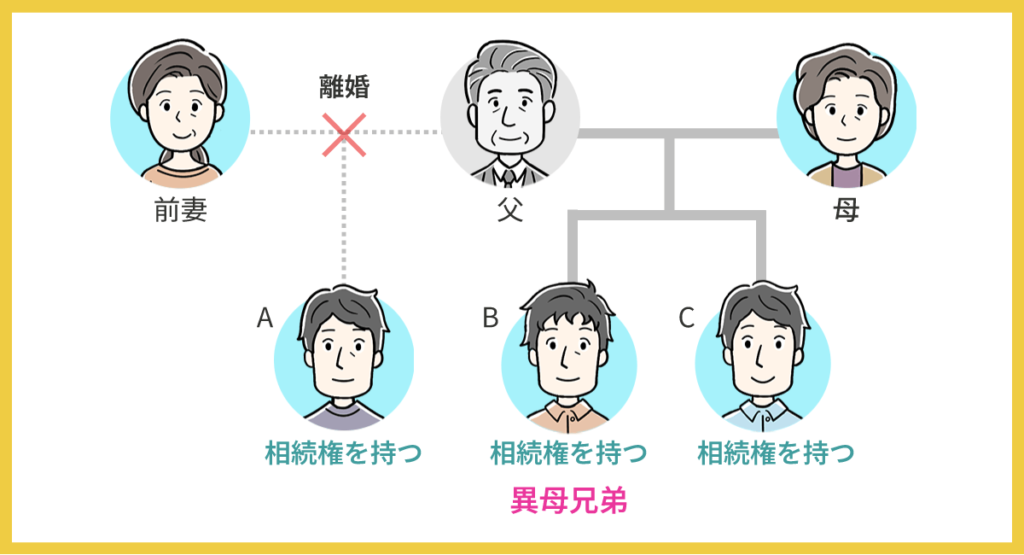

続いて、異母兄弟が兄弟姉妹の立場として相続人になった場合の相続割合を見ていきましょう。

異母兄弟や異父兄弟といった父母のどちらかが異なる「半血兄弟(異母兄弟)」の相続分は、父母が同じ「全血兄弟」の相続分の半分となる決まりです。

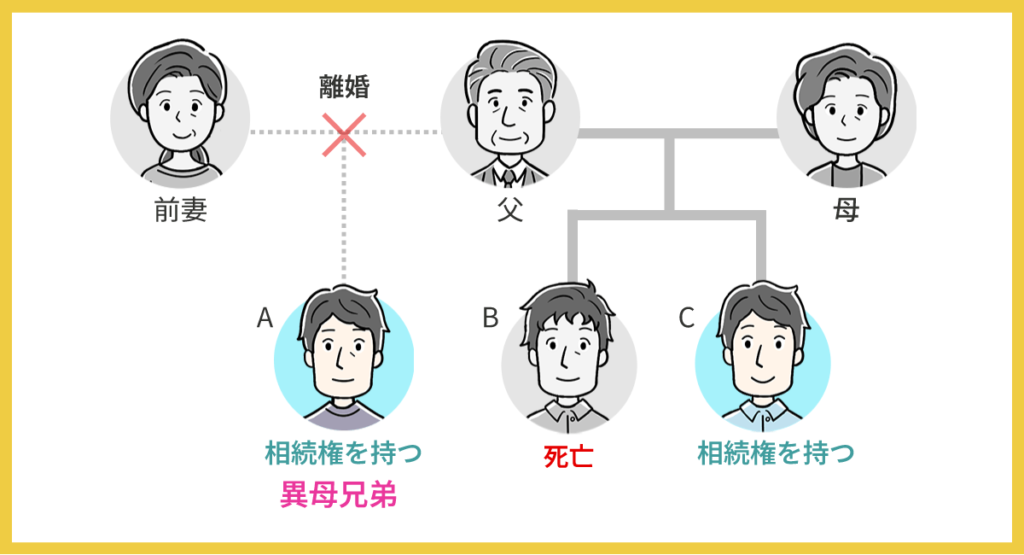

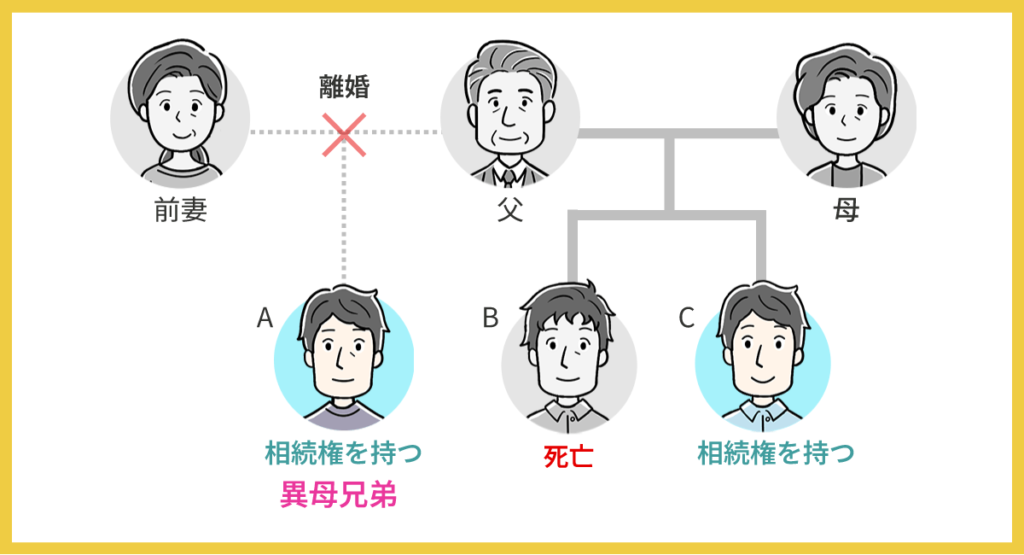

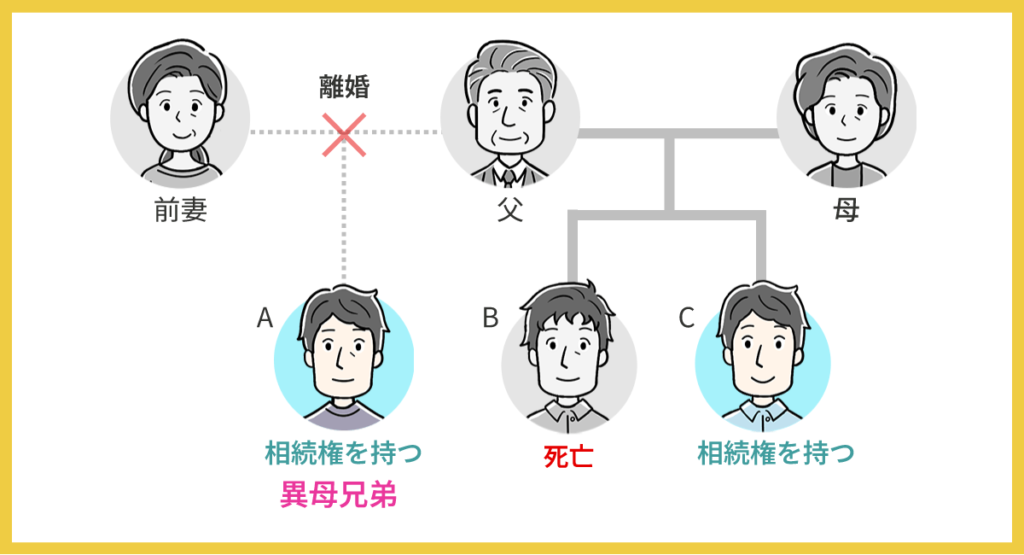

したがって、上記のイラストのようにBが亡くなったときの異母兄弟Aと父親・母親ともに同じである兄弟Cの相続分は、下記のようになります。

- 異母兄弟A:3分の1

- 兄弟C:3分の2

※故人Bに配偶者がいない場合

このように、兄弟姉妹の立場で相続人となった場合には、半血兄弟と両親ともに同じである全血兄弟は相続分が変わってきます。

4章 異母兄弟が相続人になったときの注意点

異母兄弟が相続人となる場合、通常の相続に比べてトラブルが発生しやすい傾向があります。

異母兄弟同士の関係性が希薄であることや、相続の権利に対する認識の違いがトラブルの原因となることが多いためです。

また、異母兄弟とは交流がないことも珍しくなく、相続手続きを進める上で連絡が取れなかったり、所在が不明だったりといった問題が発生することもあります。

異母兄弟が相続人になったときの注意点を詳しく見ていきましょう。

4-1 相続トラブルが起きやすくなる

異母兄弟が相続人となると、相続人同士の関係性が希薄なことから、遺産分割協議がスムーズに進まず、トラブルに発展するケースが多く見られます。

よくあるトラブルの例は、主に下記の通りです。

- 財産の分け方に納得できず、揉めてしまう

- 感情的な対立が生じてしまう

- 異母兄弟が相続手続きに非協力的である

このようなトラブルを防ぐためには、父親が元気なうちに遺言書の作成や生前贈与などといった相続対策を行っておくと良いでしょう。

父親が相続対策を行っておらずトラブルに発展してしまった場合は、家庭裁判所にて遺産分割調停や遺産分割審判を行う必要があります。

4-2 異母兄弟の連絡先・住所がわからない場合がある

異母兄弟と生前ほとんど交流がなく、連絡先や住所を知らないケースも多くあります。

父親が遺言書の作成などといった相続対策を行っていなかった場合、疎遠な相続人がいたとしても、全員で協力して手続きを進めなければなりません。

そのため、下記などの状況では、相続手続きが難航してしまいます。

- 異母兄弟と連絡が取れない、無視されてしまう

- そもそも異母兄弟の住所や連絡先を知らない

- 異母兄弟が現在生きているのかすらわからない

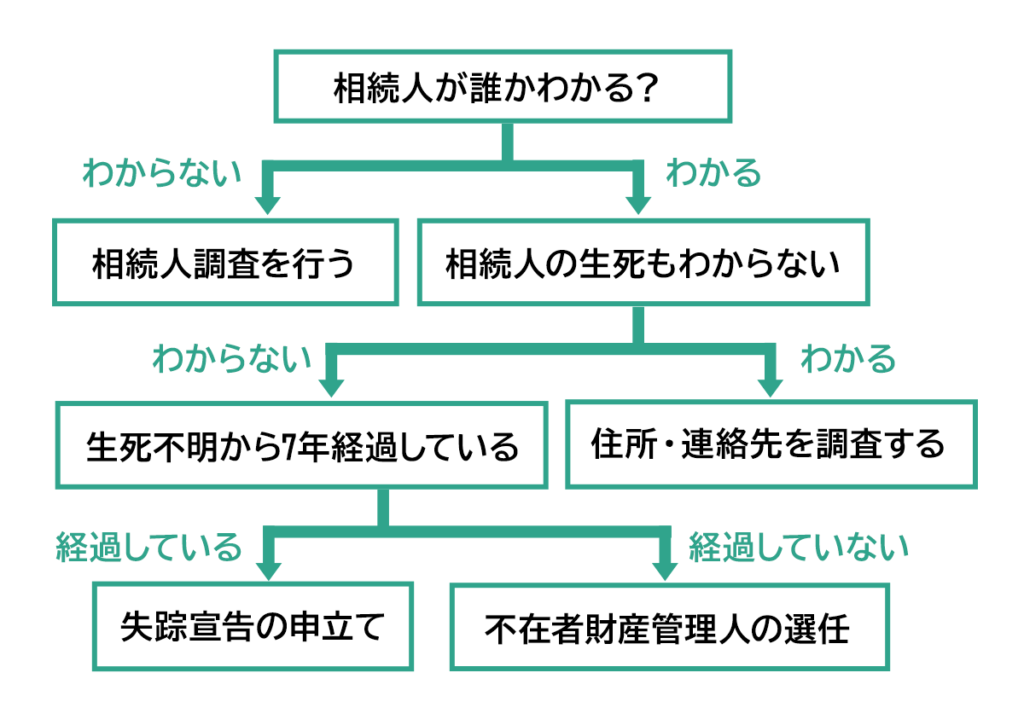

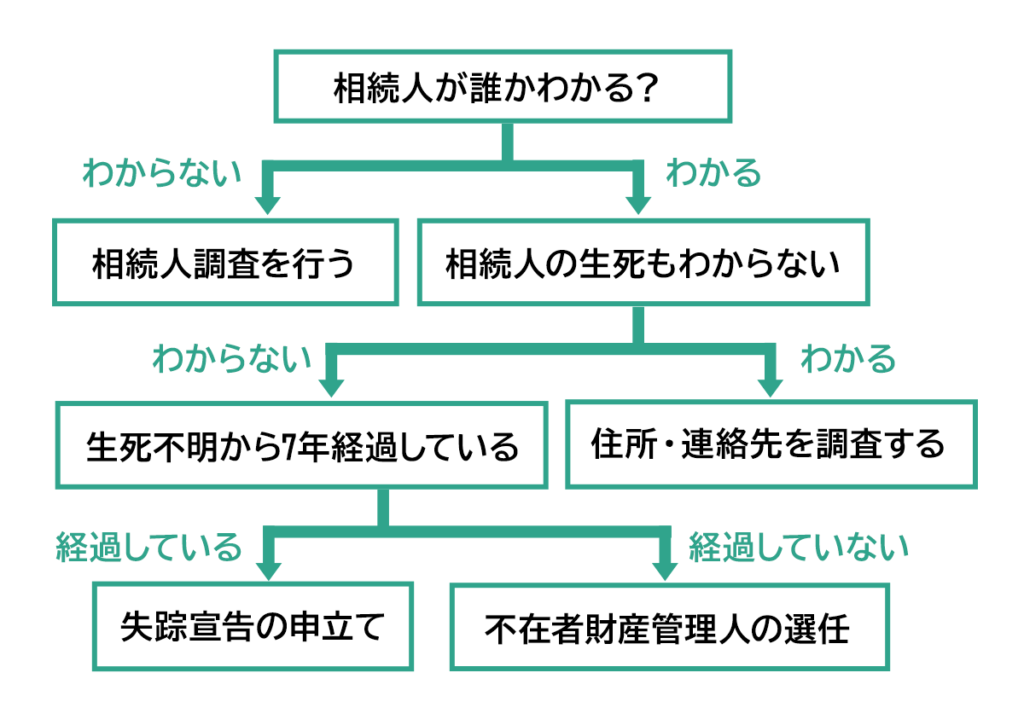

行方不明の相続人や連絡の取れない相続人がいるときの対処法は、下記の通りです

異母兄弟が生きていることは明らかだが、連絡先を知らない場合や無視される場合は、失踪宣告などは行えません。

その場合は、遺産分割調停の申立てを検討しましょう。

5章 異母兄弟に遺産を相続させない方法

異母兄弟との関係性によっては「父の遺産を相続してほしくない」「自分の遺産を受け継いでほしくない」などと考えることもあるでしょう。

その場合は、下記の方法などで相続対策をしておくことをおすすめします。

- 遺言書を作成する

- 生前贈与をする

- 生命保険に加入する

それぞれ詳しく解説していきます。

5-1 遺言書を作成する

遺言書を作成しておけば、異母兄弟に遺産を相続させず、希望の人物に受け継いでもらえます。

遺言では、誰にどの財産を相続させるかを指定できるため、法定相続とは異なる遺産分割も可能だからです。

ただし、父親に異母兄弟に遺産を相続させないように遺言書を作成してもらう場合は、遺留分を侵害しないように注意しなければなりません。

遺留分とは、故人の配偶者や子供、両親に認められる最低限度の遺産を受け取れる権利です。

異母兄弟にも父親の遺留分が認められますし、遺留分は遺言よりも優先されると決められています。

そのため、異母兄弟に遺産を一切相続させない内容の遺言は、遺留分トラブルに発展する恐れもあるでしょう。

なお、兄弟同士には遺留分は認められません。

自分の遺産を異母兄弟に相続させたくない場合は、異母兄弟の取り分をなくす遺言書を作成しても問題ありません。

【遺言書作成時には遺言執行者を選任しよう】

遺言書を作成する際には、あわせて遺言執行者も選任しておきましょう。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために手続きを行う人です。

遺言執行者を選任しておけば、単独で遺産の名義変更手続きを行えますし、相続人に遺言書の内容を伝えてくれます。

遺言執行者は相続人がなることもできますが、遺言書の作成を依頼した司法書士や弁護士を選任すれば、作成時の意図や遺志も伝えてもらえます。

遺言執行者とは|誰がなれる?選任方法や仕事内容を徹底解説【完全版】

https://green-osaka.com/online/testamentary-executor

5-2 生前贈与をする

異母兄弟に遺産を相続させたくない場合には、財産を受け継いでほしい人物に生前贈与することも選択肢のひとつです。

生前贈与は任意のタイミングで行えるので、相続発生を待たずに資産を承継させられるのもメリットといえるでしょう。

ただし、年間110万円を超える贈与を受けると、贈与税がかかる場合もあるのでご注意ください。

また、相続人に対して生前贈与を行うと、特別受益にあたると判断される恐れがあります。

特別受益とは、ある相続人が亡くなった人(被相続人)から特別に得ていた利益であり、過去の生前贈与が特別受益であると判断されると、贈与財産を含めて遺産分割しなければなりません。

異母兄弟に遺産を相続させないように生前贈与するのであれば、遺言書などで特別受益の持戻し免除も併せて行っておくと良いでしょう。

5-3 生命保険に加入する

生命保険に加入すれば、異母兄弟に渡る遺産を減らせます。

生命保険金は、原則として受取人固有の財産として扱われ、遺産分割の対象とならないからです。

また、法定相続人が生命保険金を受け取った場合には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を適用可能です。

そのため、預貯金や現金で財産を遺すよりも、生命保険に加入した方が相続税の節税につながることもあるでしょう。

ただし、遺産に対して生命保険金の金額があまりにも多すぎると、遺留分の計算対象に含められる場合もあるのでご注意ください。

高額な生命保険に加入する場合には、司法書士や弁護士などの専門家に一度相談することをおすすめします。

まとめ

異母兄弟とは、父親が同じで母親が違う兄弟姉妹です。

異母兄弟とは、父親を通じて兄弟関係が生じており、自分が亡くなったときに異母兄弟が相続人となる可能性があります。

また、異母兄弟は父親の実子であるため、父親が亡くなったときには、相続権を持ちます。

異母兄弟に遺産を相続させたくない場合や、相続トラブルを回避したい場合には、遺言書の作成や生前贈与などで相続対策をしておくと良いでしょう。

相続対策には複数の方法があり、それぞれメリットとデメリットがあるので、自分に合った方法を知りたい場合は、司法書士や弁護士に相談してみることをおすすめします。

グリーン司法書士法人では、相続対策についての相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。