【この記事でわかること】

- デジタル遺産とは何か

- デジタル遺産の相続手続きの流れ

- デジタル遺産の相続手続きが難しい理由

デジタル遺産とは、ネット銀行の口座や仮想通貨など、故人が生前に所有していたデジタル上の財産です。

デジタル遺産は従来の遺産と比較して、形がなかったり、データにアクセスするのに、ログイン情報が必要な場合があったりといった特徴があります。

そのため、デジタル遺産は相続財産調査を行っても発見しにくく、遺産が手つかずで放置されてしまうことも珍しくありません。

デジタル遺産も含め、漏れなく相続手続きを完了させたい場合には、相続に詳しい司法書士や行政書士に手続きを依頼することをおすすめします。

本記事では、デジタル遺産とは何かや、相続手続きの流れについて解説します。

家族や親族が亡くなったときの相続手続きの流れは、下記の記事で詳しく解説しているので、よろしければ併せてお読みください。

目次

1章 デジタル遺産とは

デジタル遺産とは、ネット銀行の口座や仮想通貨など、故人が生前に所有していたデジタル上の財産です。

インターネットやデジタル技術の発展により、私たちの生活には多くの「デジタル遺産」が存在するようになりました。

デジタル遺産も一般的な遺産と同様に手続きを進める必要がありますが、相続財産の調査が難しいなどの理由でトラブルに発展する場合もあるので注意しなければなりません。

1-1 デジタル遺産とデジタル遺品の違い

「デジタル遺産」と「デジタル遺品」は、似たような言葉ですが、下記の違いがあります。

| デジタル遺産 | デジタル遺品 | |

|---|---|---|

| 概要 | 故人が生前に所有していたデジタル上の財産 | 故人の死後に遺されたデジタルデータ全般 |

| 例 |

|

|

デジタル遺産は、経済的価値を持つため、相続の対象となり得ます。

一方、デジタル遺品は、経済的価値はなく相続財産には含まれないものの、遺族が故人の思い出を振り返るための重要なデータであり、整理や管理が求められることもあります。

1-2 デジタル遺産と通常の相続財産の違い

デジタル遺産は、従来の相続財産とは異なる下記の特徴を持っています。

- 形がない

- データにアクセスするのに、ログイン情報が必要な場合がある

上記の理由により、預貯金や不動産といった従来の相続財産よりも、相続財産調査の難易度が高く、遺族が気付かず放置していまう場合もあります。

2章 デジタル遺産の例

デジタル遺産は多岐にわたり、相続の場面で見落とされやすいものも多く存在します。

デジタル遺産には、下記のようなものがあります。

- 仮想通貨などの暗号資産

- 電子マネー

- クレジットカードのポイント・マイレージ

- デジタル著作物

- NFT

- ネット銀行やネット証券の口座

それぞれ詳しく解説していきます。

2-1 仮想通貨などの暗号資産

仮想通貨は、ブロックチェーン技術を利用して発行されるデジタル資産であり、日本円などの法定通貨と交換可能です。

仮想通貨は経済的価値があり、相続の対象となります。

しかし、仮想通貨は取引所の口座情報やウォレットの秘密鍵がなければアクセスできず、紛失してしまうと口座の確認や取引が難しくなってしまうので注意しなければなりません。

遺族の負担を減らすためにも、生前のうちに保有している資産の情報やアクセス方法を記録しておくことが大切です。

2-2 電子マネー

電子マネーには、Suicaや楽天Edy、PayPayなどのプリペイド型や、チャージ可能なスマートフォン決済サービスが含まれます。

これらも残高が経済的価値を持つため、相続の対象になります。

電子マネーはサービスごとに残高の確認方法や、相続の可否が異なる点に注意しなければなりません。

特に、スマホに紐づけられたアプリ型の電子マネーは、機種変更やパスコードロックにより確認が難しくなる場合もあります。

一つひとつの電子マネーの残高が少額でも、数が多いと合算すれば大きな金額になることもあるでしょう。

遺族の相続財産調査の負担を減らしたり、相続税の申告漏れを防いだりするためにも、一覧を作成しておくことをおすすめします。

2-3 クレジットカードのポイント・マイレージ

クレジットカードに付随するポイントや航空会社のマイレージも、一定の価値を持ちます。

ただし、ポイントサービスは会員本人のみの利用が認められるものであり、ほとんどのものは相続の対象とはなりません。

一方、航空会社のマイレージは相続の対象となることが多いので、各会社の規約を確認しておきましょう。

2-4 デジタル著作物

Webサイトや電子書籍、音楽などといったインターネット上で公開・販売されるコンテンツは、「デジタル著作物」として相続の対象になります。

著作権は原則として著作者の死後70年まで保護されるため、相続人がその権利を引き継ぎ、収益を得たり管理したりできます。

どの作品に著作権が発生しているかを明確にするためにも、契約関係に関する書類などを整理しておくと良いでしょう。

2-5 NFT

NFT(非代替性トークン)は、ブロックチェーン技術を用いた唯一無二のデジタル所有権を証明する資産です。

仮想通貨と同様に、NFTもウォレットに保管されており、秘密鍵やアクセス情報がなければ相続手続きを進めることが難しくなるでしょう。

また、NFTの価値は市場の需要によって大きく変動するため、相続時の評価が難しい点にも注意が必要です。

2-6 ネット銀行やネット証券の口座

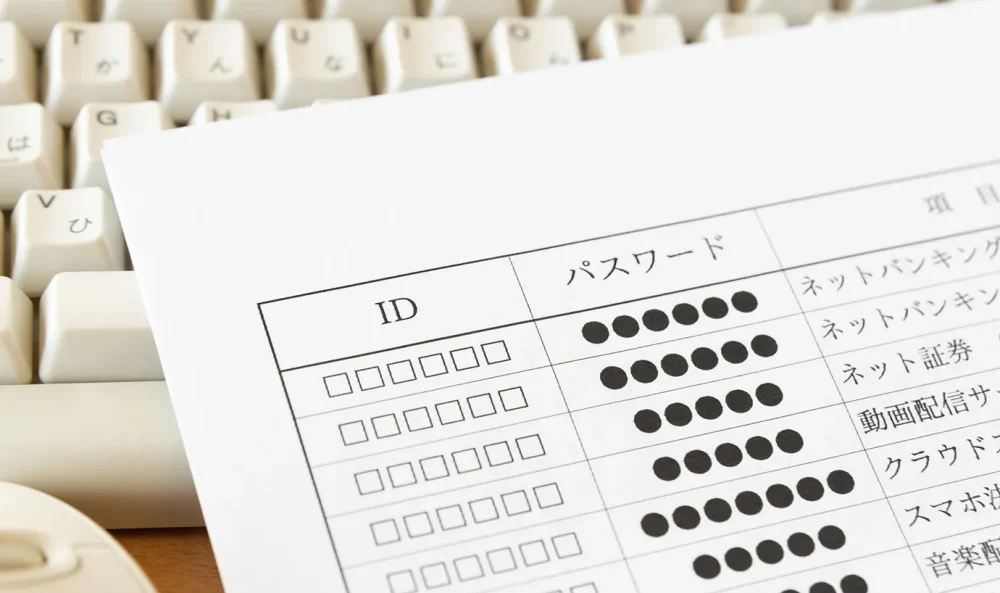

ネット銀行やネット証券の口座も、通常の金融機関と同様に相続の対象となります。

ただし、これらの口座は紙の通帳や証書が存在しないことが多く、遺族が口座の存在に気付かない場合もあります。

また、口座にログインする際には、IDやパスワードのどの情報が必要となり、ログインできないと残高確認すら難しいこともあるでしょう。

本人確認や相続関係書類を提出し、金融機関を通じて手続きを進めることは可能ですが、遺族の負担が大きくなります。

そのため、被相続人が元気なうちに資産の一覧をまとめておくと良いでしょう。

3章 デジタル遺産の相続手続きの流れ

デジタル遺産も通常の相続財産と同様に、名義変更手続きや相続税の計算を進めていく必要があります。

デジタル遺産の相続手続きの流れは、下記の通りです。

- 故人が遺言書を用意していたか調べる

- 相続人調査をする

- 相続財産調査をする

- 遺産分割協議を行う

- デジタル遺産の名義変更手続きを行う

- 相続税の申告・納付をする

それぞれ詳しく解説していきます。

STEP① 故人が遺言書を用意していたか調べる

まずは、故人が生前に遺言書を作成していたかを確認します。

自宅や入院先の病院、入所先の施設などを整理し、遺言書がないか探してみましょう。

近年、デジタル遺産を所有している人も増えているため、遺言書にもデジタル遺産に関する記載があることも考えられます。

遺言書が見つかった場合は、原則として、遺言内容通りに遺産分割を進めていきます。

なお、法務局による保管制度を利用していない自筆証書遺言や秘密証書遺言は、家庭裁判所による検認手続きが必要です。

検認手続きを行わないと相続手続きに使用することはできず、また、検認前の遺言書を開封してしまうと、過料が科せられる恐れがあるのでご注意ください。

| 手続先 | 故人の最後の住所地の家庭裁判所 |

|---|---|

| 手続できる人 | 遺言書の保管者・遺言書を発見した相続人 |

| 必要なもの |

|

| 手数料 |

|

STEP② 相続人調査をする

続いて、法定相続人が誰であるかを明確にするため、相続人調査を行いましょう。

故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を収集し、法定相続人を特定していきます。

相続人調査はデジタル遺産の有無にかかわらず、必要な相続手続きです。

故人に離婚歴がある場合や、子供がいない場合などは、相続人調査の必要書類が増える場合もあります。

自分たちで行うことが難しい場合には、相続に精通した司法書士や行政書士に調査を依頼することも可能です。

STEP③ 相続財産調査をする

続いて、故人の相続財産調査を行いましょう。

近年では、デジタル遺産も増えているので、故人の自宅だけでなく、パソコンやスマホ内のデータも確認して遺産を漏れなく調査することが大切です。

デジタル遺産を調査する場合には、特に下記の情報を確認しましょう。

- パソコンやスマートフォンのデータ・アプリ

- メール履歴

- クラウドストレージ

近年は、パソコンを利用せずスマホのみで情報を管理している方も多くいます。

相続発生後すぐに故人のスマホを解約してしまうと、デジタル遺産に関する情報を調べられなくなる恐れもあります。

このような事態を防ぐためにも、相続手続きが完了してから故人のスマホを解約することをおすすめします。

STEP④ 遺産分割協議を行う

相続人調査と相続財産調査が完了したら、遺産分割協議を行いましょう。

遺産分割協議とは、誰がどの財産をどれくらいの割合で話し合うかを決める話し合いであり、相続人全員で行います。

遺産分割協議がまとまったら、協議書を作成し、相続人全員が署名押印します。

デジタル遺産も相続財産に含まれるため、遺産分割協議にて分割方法を話し合わなければなりません。

しかし、仮想通貨やNFTなど分割が難しい資産もあるため、相続人の1人が単独で相続するか、現金化して分配するなどの方法も検討しておきましょう。

また、仮想通貨を相続し売却して現金化すると、相続税と所得税率を合計して110%もの税率となる場合もあるのでご注意ください。

仮想通貨を遺産分割するために現金化するのであれば、事前に税額をシミュレーションしておくことが大切です。

他にも、デジタル著作物のように継続的な収益が発生する遺産がある場合には、収益権を誰が管理・取得するのかを明確に決めておかなければなりません。

デジタル遺産は評価額を調べにくかったり、分割しにくかったりするなどの特徴があります。

トラブルを防ぐためにも、遺産に占めるデジタル遺産の割合が多い場合には、相続に精通した司法書士や弁護士に遺産分割について相談することも検討しておきましょう。

STEP⑤ デジタル遺産の名義変更手続きを行う

遺産分割協議がまとまったら、各デジタル資産の名義変更を行います。

仮想通貨やNFTの場合は、取引所に相続人であることを証明する書類を提出し、口座の名義変更や資産移転を依頼します。

仮想通貨やNFTについては、故人の口座で現金化することはできず、相続人も口座開設しなければならない場合も多いので、確認しておくと良いでしょう。

航空会社のマイレージについても、各会社に連絡し必要書類を提出すれば名義変更可能です。

STEP⑥ 相続税の申告・納付をする

遺産の名義変更手続きと共に、相続税申告の準備も進めていきましょう。

相続開始の翌日から10ヶ月以内に、相続税申告を済ませる必要があります。

申告期限を過ぎてしまうと、延滞税などの過料が科せられる恐れもあるのでご注意ください。

仮想通貨やNFTといったデジタル遺産も相続税の課税対象となるので、漏れなく申告しましょう。

また、デジタル遺産は相続税評価額を算出した上で、相続税を計算しなければならないものも多くあります。

例えば、仮想通貨の相続税評価額を算出する方法は、下記の通りです。

| 活発な市場が存在するか | 評価額の算出方法 |

|---|---|

| 活発な市場が存在するもの |

|

| 活発な市場が存在しないもの | 個別に評価額を算出する |

活発な市場が存在しない仮想通貨については、個別に評価額を算出しなければならないので、相続人が計算することは現実的ではないでしょう。

デジタル遺産の相続に詳しい税理士に申告業務を依頼することを強くおすすめします。

4章 デジタル遺産の相続手続きが難しい理由

デジタル遺産は、下記の理由により、自分で相続手続きを進めることが難しい場合があります。

- 相続手続きの流れ・方法が確立されていない場合がある

- 相続財産調査に漏れが発生しやすい

- 相続税申告に漏れが発生する恐れがある

それぞれ詳しく解説していきます。

4-1 相続手続きの流れ・方法が確立されていない場合がある

預貯金や不動産など従来の遺産と異なり、デジタル遺産は相続手続きの流れや方法が確立されていないこともあります。

仮想通貨やNFTなどは、故人が利用していた取引所によって相続手続きの方法や必要書類が大きく変わってくることもあるのでご注意ください。

加えて、海外のプラットフォームを利用している場合には、日本語サポートが不十分の場合もあるでしょう。

このような状況では、相続手続きの難易度が上がるため、自分で行うことが難しい場合もあります。

4-2 相続財産調査に漏れが発生しやすい

デジタル遺産は、目に見えないため、遺産の存在が気付かれにくいという特徴があります。

ネット銀行やネット証券などは、紙の通帳や書類がないこともあり、故人の自宅を整理しているだけでは見つけられない場合もあるでしょう。

遺族が、故人のパソコンやスマホを確認し、デジタル遺産の存在に気付いても、ログイン情報がわからずデータにアクセスできない恐れもあります。

このように、デジタル遺産があると、相続財産調査の難易度が上がり、相続人のみでは行えない場合もあります。

4-3 相続税申告に漏れが発生する恐れがある

遺族がデジタル遺産の存在に気付かないと、相続税の申告漏れが発生する恐れがあります。

相続税の申告漏れが発生すると、延滞税や過少申告加算税などが科せられる恐れもあるのでご注意ください。

「仮想通貨の存在なんて、税務署は把握していないだろう」と思われるかもしれませんが、税務署は個人の収入や資産状況を把握しています。

例えば、故人が仮想通貨を購入するために預貯金を取引所に移した際に、多額の預貯金が引き出されたことと共に仮想通貨の購入を確認している可能性もあるでしょう。

他にも、故人がユーチューバーとして収入を得ていた場合には、確定申告の情報から故人が所有していたYoutubeチャンネルについて、税務署が把握している可能性があります。

このように、デジタル遺産であっても、税務署が存在に気付く可能性は十分あります。

相続税の申告漏れを防ぐためにも、相続に詳しい税理士に相談しておくと安心です。

5章 デジタル遺産を生前整理・相続対策する方法

遺族の負担を減らすためにも、デジタル遺産を生前のうちに整理しておくと良いでしょう。

具体的には、下記の方法で整理しておくことをおすすめします。

- 利用しているサービス・金融機関の情報をまとめておく

- エンディングノート・財産目録を作成しておく

- デジタル遺産を含めた遺言書を作成しておく

- デジタル遺品を処分してもらいたいなら死後事務委任契約で依頼しておく

それぞれ詳しく解説していきます。

5-1 利用しているサービス・金融機関の情報をまとめておく

デジタル遺産の管理において、まず重要なことは、何のサービスを利用しているかをまとめておくことです。

デジタル遺産は目に見えないため、相続発生時に遺族が存在に気付かず、放置してしまうこともあるからです。

下記の情報などをまとめておくと、遺族の負担を減らせるはずです。

- 銀行・証券口座(ネット銀行・ネット証券を含む)

- 仮想通貨ウォレットや、利用している取引所

- クレジットカードのポイント・マイレージ(相続の可否も確認しておく)

- 電子マネー・決済サービス

- 著作権を持つデジタルコンテンツ

- 契約しているサブスクリプションサービス

上記について、簡単にでも良いのでまとめておくと、自分に何かあったときに家族や親族がデジタル遺産について把握しやすくなります。

5-2 エンディングノート・財産目録を作成しておく

デジタル遺産について情報をまとめる場合、メモ書きでも良いのですが、エンディングノートや財産目録を作成しておくと、より遺族の負担を減らせます。

エンディングノートとは、遺族に向けて自分の希望や財産情報を記録するものです。

遺言書と異なり、法的な効力はありませんが、相続人にとってはデジタル遺産の存在や情報を知るための大切な手がかりとなるでしょう。

エンディングノートは葬儀の希望や近しい人の連絡先などもまとめておけるため、デジタル遺産以外の情報も記録したい人に適しています。

財産目録とは、相続財産を詳細に記録した一覧表です。

デジタル遺産だけでなく、預貯金や不動産など遺産全体の情報をまとめておきたい場合は、作成することをおすすめします。

財産目録やエンディングノートを作成することで、自分が所有している資産を一元管理しやすくなるのもメリットと言えます。

元気なうちに作成しておけば、相続対策を考える際にも役立つはずです。

5-3 デジタル遺産を含めた遺言書を作成しておく

デジタル遺産に関する相続トラブルを回避したいのであれば、遺言書の作成を検討しましょう。

エンディングノートと異なり、遺言書には法的効力があるため、自分が希望する人物に遺産を譲れます。

遺言書には複数の種類がありますが、信頼性が高く、原本を公証役場で保管してくれる公正証書遺言で作成するのが良いでしょう。

司法書士や弁護士であれば、遺言書作成の手続きだけでなく、遺言内容についてもアドバイス可能です。

希望の相続を確実に実現したいのであれば、遺言書作成について相談することをおすすめします。

【遺言書作成時には遺言執行者も選任しましょう】

遺言書を作成する際には、あわせて遺言執行者も選任しておきましょう。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために手続きを行う人です。

遺言執行者を選任しておけば、単独で遺産の名義変更手続きを行えますし、相続人に遺言書の内容を伝えてくれます。

遺言執行者は相続人がなることもできますが、遺言書の作成を依頼した司法書士や弁護士を選任すれば、作成時の意図や遺志も伝えてもらえます。

5-4 デジタル遺品を処分してもらいたいなら死後事務委任契約で依頼しておく

デジタル遺品の処分を遺族に任せたくないのであれば、死後事務委任契約の依頼も検討しましょう。

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に発生する事務手続きなどを専門家や信頼できる第三者に依頼する契約です。

例えば、SNSアカウントやパソコン・スマホに保存されている画像データなどの中には、遺族に見られたくないものもあるはずです。

遺族にデータを見られたくない場合や、遺族の負担を軽減したい場合には、死後事務委任契約を結んでおくと良いでしょう。

なお、経済的価値があるデジタル遺産については、死後事務委任契約では処分することはできません。

仮想通貨やNFT、収益が発生しているブログやYoutubeチャンネルは、遺言書で受け継ぐ人物などを指定しておく必要があります。

まとめ

デジタル遺産は仮想通貨やNFT、ネット銀行の口座などといったデジタル上の財産です。

従来の遺産と異なり、形がなかったり、データにアクセスする際にログイン情報が必要だったりする特徴があります。

そのため、故人がデジタル遺産を所有していた場合には、相続財産調査に漏れが発生しないように注意しなければなりません。

高齢の方でもネット銀行やネット証券を利用するケースが増えているため、相続が発生した際には、故人の自宅だけでなくパソコンやスマホ内のデータやアプリも確認しておきましょう。

自分で相続財産調査を行うことが難しい場合には、相続に精通した司法書士や行政書士に調査を依頼することも可能です。

グリーン司法書士法人では、相続財産調査を始めとする相続手続き全般についての相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。