- 相続税の計算・申告方法は独身か既婚かで変わるのか

- 独身者が親の相続税を計算・申告する際の注意点

- 独身者がしておきたい終活

親が亡くなった際に発生する相続税の計算や申告手続きは、相続人が独身か既婚かといった「家族構成」によって変わることはありません。

ただし、独身者が親の遺産を受け取る際には、二次相続や相続トラブルに注意しておく必要があります。

また、独身者の場合は自分自身の相続対策や認知症対策を行っておくことも大切です。

本記事では、独身者が親の相続税申告をする際の注意点や独身者がしておきたい終活について解説します。

目次

1章 相続税の計算・申告方法は独身か既婚かで変わることはない

親が亡くなった際に発生する相続税の計算や申告手続きは、相続人が独身か既婚かといった「家族構成」によって変わることはありません。

相続税はあくまで「誰がどの財産を取得したか」によって税額が決まる仕組みであり、独身者だからといって税率が高くなることはないからです。

また、相続税は分離課税となっており、所得税や住民税の計算とは別で行われます。

そのため、遺産を相続したことで、翌年以降の所得税や住民税が高くなるということも基本的にはありません。

2章 独身者が親の相続税を計算・申告する際の注意点

独身であっても既婚であっても、相続税の計算方法は変わりません。

ただし、独身の方が親の遺産を受け継ぐ際には、以下のことなどに注意しましょう。

- 二次相続の負担が重くなる可能性がある

- 相続トラブルに巻き込まれ相続税申告に間に合わない恐れがある

- 自分の相続対策・認知症対策も必要となってくる

それぞれ詳しく解説していきます。

2-1 二次相続の負担が重くなる可能性がある

独身者だけに限らないですが、親が亡くなるときには、二次相続の負担が重くなりやすいと理解しておきましょう。

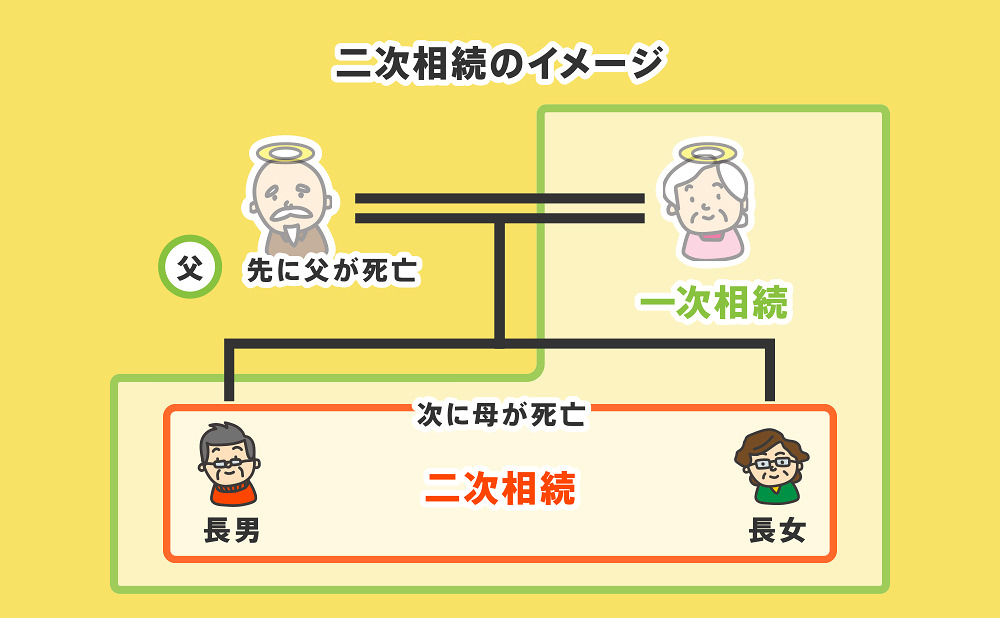

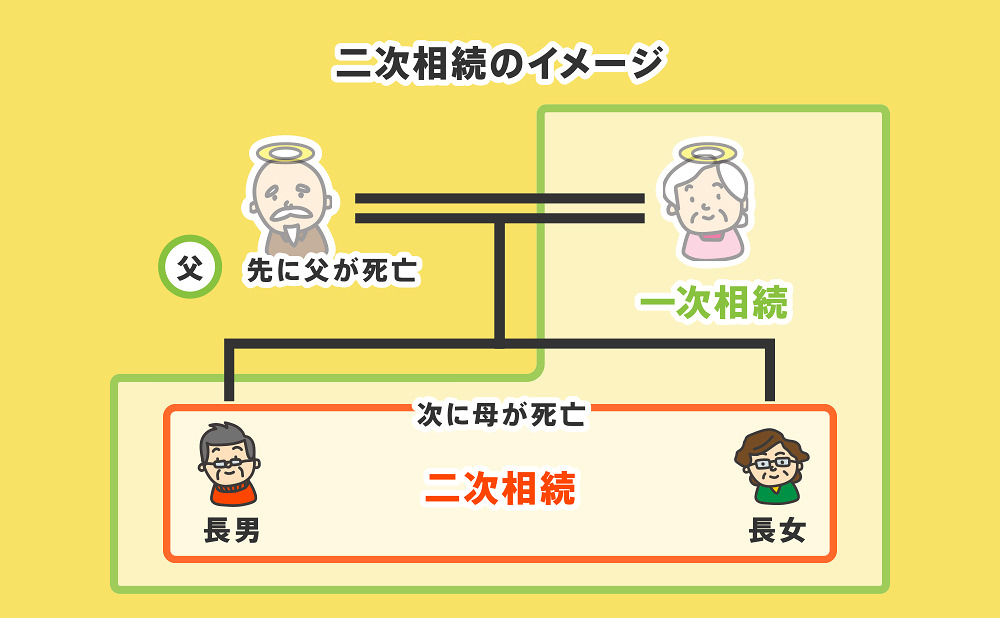

二次相続とは、両親(夫婦)がともに亡くなった際の「相続」のことです。

先に発生した相続を「一次相続」、その後、遺された配偶者が亡くなった相続を「二次相続」といいます。

二次相続の負担が重くなりやすい理由は、主に以下の通りです。

- 配偶者控除を適用できない

- 相続人の減少により、基礎控除額が減る

- 小規模宅地等の特例が利用できない可能性がある

- 1人あたりの相続分が増え、相続税の税率が高くなる

二次相続対策には、子供や子供の配偶者(嫁や婿)、孫などに生前贈与しておく方法もあります。

しかし、子供が独身の場合、生前贈与の対象が限られるため、二次相続対策を十分に行えない可能性もあるでしょう。

2-2 相続トラブルに巻き込まれ相続税申告に間に合わない恐れがある

親が亡くなり相続トラブルが起きてしまうと、相続税申告までに遺産分割協議が整わない可能性があります。

故人が遺言書を用意していない場合、独身者であっても、他の兄弟姉妹と遺産の取り分は変わりません。

しかし、他の兄弟姉妹が既婚者だと、「あなたは独身で余裕があるんだから遺産を譲ってほしい」などと理不尽な主張をされることもあります。

このような場合、相続人同士で対立し、遺産分割協議が成立しない恐れもあるでしょう。

相続税の申告期限は「相続開始の翌日から10ヶ月以内」であり、申告時には原則として遺産分割協議を完了させておく必要があります。

協議が長引くと、相続税の申告に間に合わなくなり、控除や特例を適用できなくなる恐れもあるのでご注意ください。

2-3 自分の相続対策・認知症対策も必要となってくる

独身者が親の遺産を相続する場合、自分の相続対策や認知症対策も併せて考えていくことが大切です。

独身者の場合、自分の遺産を受け継ぐ配偶者や子供がおらず、兄弟姉妹や甥姪が遺産を相続することもあり得るからです。

遺族の負担を少しでも減らすためにも、遺言書の作成などで意思を明確にしておく必要があります。

また、認知症などにより判断能力が低下した場合には、財産管理や施設への入所手続きをスムーズに行えなくなるリスクもあるので注意しましょう。

任意後見制度や家族信託の活用なども視野に入れ、「これから先、自分や親族が困らない」ための対策が重要となります。

3章 独身者がしておきたい終活

独身者は自分が高齢になったときに備えて、以下のような対策をしておくと安心です。

- 生前整理

- 認知症対策

- 相続対策

- 身元保証サービスの利用

- 死後事務委任契約の利用

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1 生前整理

生前整理とは、亡くなる前に自分の財産や持ち物、人間関係、契約内容などを整理しておくことです。

同居家族がいる場合は、自分が亡くなった後の部屋や遺品の片付けを家族がしてくれることも多いでしょう。

一方、独身者の場合、遺品整理や部屋の片付けなどを兄弟姉妹や甥・姪が行わなければならない可能性もあります。

遺族の負担を減らしたい場合や、自分で身辺を整理しておきたい場合には、生前整理をしておくと良いでしょう。

また、自分の持ち物だけでなく、財産についても整理し、一覧にしてまとめておくと遺族が相続手続きをしやすくなるはずです。

3-2 認知症対策

認知症になり判断能力を失うと、財産管理や契約行為を自分で行えなくなってしまいます。

日常生活に大きな支障をきたしますし、場合によっては、自分の財産から施設への入所費用を捻出できなくなる恐れもあります。

このような事態を防ぐために、元気なうちに認知症対策をしておきましょう。

認知症対策には、以下のようなものがあります。

| 家族信託 | 自分が信頼する家族に財産の管理や運用、処分を任せる制度 |

|---|---|

| 任意後見制度 | 認知症などで判断能力を失ったときに備えて、後見内容や後見人になってくれる人物についてあらかじめ契約しておく制度 |

任意後見制度では、司法書士や弁護士といった専門家を後見人として選ぶことも可能です。

財産の種類や行うべき管理方法によっても選択すべき認知症対策は変わってくるので、司法書士や弁護士などの専門家に一度相談することをおすすめします。

3-3 相続対策

独身者が亡くなった場合、相続人は故人の兄弟姉妹や甥姪といった関係性が薄い親族となるケースも多くあります。

遺産の内容や金額、相続人同士の関係性によっては、思わぬ相続トラブルに発展することもあるでしょう。

相続トラブルを防ぐためにも、遺言書を作成し、自分の財産を誰に渡すか明確にしておくと安心です。

遺言書には複数の種類がありますが、中でも信頼性が高く、原本の改ざんや紛失リスクのない公正証書遺言を作成しておくことをおすすめします。

遺言書を作成する際には、あわせて遺言執行者も選任しておきましょう。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために手続きを行う人です。

遺言執行者を選任しておけば、単独で遺産の名義変更手続きを行えますし、相続人に遺言書の内容を伝えてくれます。

遺言執行者は相続人がなることもできますが、遺言書の作成を依頼した司法書士や弁護士を選任すれば、作成時の意図や遺志も伝えてもらえます。

3-4 身元保証サービスの利用

病院や介護施設への入所時には「身元保証人」が必要となる場面が多くあります。

独身者の場合、頼れる家族がいないと身元保証人を用意できず、入院・入所の段階でつまずくこともあるでしょう。

このようなシーンで役立つのが「身元保証サービス」です。

身元保証サービスを利用すれば、一定の費用はかかるものの一定の費用を支払うことで、入院時の身元引受けや緊急連絡の窓口などを担ってくれます。

契約内容やサービス提供会社によっては、日常生活の見守りまで行ってもらえる場合もあるので、複数社を比較検討した上で、自分に合ったサービスを選ぶと良いでしょう。

3-5 死後事務委任契約の利用

人が亡くなると、火葬や埋葬の手配や役所への書類提出など様々な手続きをしなければなりません。

独身であり、遺族にこれらの手続きで負担を掛けたくないのであれば、死後事務委任契約の利用を検討しましょう。

死後事務委任契約を結んでおけば、自分が亡くなった後の諸々の手続きを依頼できます。

死後事務委任契約を結ぶことにより、遺族の負担を減らせるだけでなく、自分が希望する形式での葬儀や納骨も実現しやすくなります。

まとめ

相続税は遺産を受け取った方の家族構成によって変わることはなく、独身者であっても既婚者であっても計算や申告の流れは同じです。

ただし、独身者が遺産を受け取る場合、相続トラブルの防止や二次相続対策、自身の認知症対策などをしておくことをおすすめします。

特に、相続対策や認知症対策は元気なうちに行っておくことが大切です。

遺言書の作成や任意後見制度、身元保証サービス、死後事務委任契約の活用も視野に入れ、安心して自分らしい最期を迎えるための体制を整えていきましょう。

グリーン司法書士法人では、相続対策や認知症対策についての相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。