【この記事でわかること】

- 相続人不存在とはどんなケースが考えられるか

- 相続人不存在の場合、遺産はどうなるのか

- 相続人不存在の手続きの流れ

相続が発生すると、遺産は配偶者や子供、両親、兄弟姉妹などに受け継がれます。

しかし、相続人が1人もいない場合、相続人不存在と呼ばれ、最終的には遺産が国のものになるのでご注意ください。

ただし、相続人不存在の場合でも、故人が遺言書を用意していた場合や内縁の妻・夫など特別な関係だった人物がいる場合、受遺者や特別縁故者が遺産を受け取れる可能性があります。

一人っ子で独身の人で相続人がいない場合や特別仲が良かったいとこに遺産を相続させたい場合などは、元気なうちに遺言書を作成しておくと良いでしょう。

本記事では、相続人不存在とはどんなケースが該当するのか、相続人不存在の場合に遺産はどうなるのかを解説します。

目次

1章 相続人不存在となるケース

相続人不存在とは、名前の通り、相続人が1人もいない状況です。

相続人不存在となるケースは、身寄りがなく法定相続人が1人もいない場合や相続人全員が相続放棄したケースなどが考えられます。

- 親族(法定相続人)がいない

- 相続人全員が相続放棄をした

- 相続人全員が相続欠格・相続人廃除に該当する

それぞれ詳しく紹介していきます。

1-1 親族(法定相続人)がいない

故人が独身で一人っ子だった場合など、法定相続人が1人もいないと相続人不存在となります。

相続人になれる順位および優先順位は、法律によって下記のように決められています。

| 常に相続人になる | 配偶者 |

|---|---|

| 第一順位 | 子供や孫 |

| 第二順位 | 両親や祖父母 |

| 第三順位 | 兄弟姉妹や甥・姪 |

上記の人物が1人もいない場合、相続人不存在となってしまいます。

1-2 相続人全員が相続放棄をした

相続人全員が相続放棄した場合も、相続人不存在となります。

相続放棄とは、プラスの遺産もマイナスの遺産も一切受け継がなくなる手続きであり、最初から相続人ではなかったとして扱われるからです。

なお、同順位の相続人全員が相続放棄すると、次の順位の相続人に相続権が移ります。

例えば、子供たち全員が相続放棄すると、故人の両親に相続権が移り、両親がすでに他界している場合は、故人の兄弟姉妹や甥・姪が相続人となります。

そして最終的に、故人の兄弟姉妹や甥・姪全員も相続放棄すると、相続人不存在となる仕組みです。

故人が多額の借金を遺していたケースなどでは、相続人全員が相続放棄をして相続人不存在となるケースも多くあります。

1-3 相続人全員が相続欠格・相続人廃除に該当する

相続人全員が「相続欠格」「相続人廃除」に当てはまる場合は、相続人不存在となります。

相続人が「相続欠格」に該当する場合や「相続人廃除」を受けた場合も相続権を失います。

ただし、相続欠格や相続人廃除となるケースは非常に限られているので、起きる可能性は非常に低いといえるでしょう。

【相続欠格とは】

相続に支障をきたす犯罪や不法行為を行った人は、法律上強制的に相続権を剥奪されます。

具体的には、以下のような事由に当てはなる人です。

- 被相続人や他の相続人を故意に死亡、または死亡させようとした人

- 被相続人が殺害されたことを知りながら告訴・告発しなかった人

- 被相続人に詐欺や脅迫を行い遺言の作成や変更、取消を妨害した人

- 被相続人に詐欺や脅迫を行い遺言の作成や変更、取消をさせた人

- 遺言書の偽装・変造・破棄・隠蔽した人

【相続人廃除とは】

故人に対して、不利益な行為や著しく不快にさせる行為を行った人などは、相続人廃除の対象となります。

故人が「相続させたくない」と思い、家庭裁判所へ申し立てる、遺言書に記載することで成立します。

相続人廃除に該当する人は、主に下記の通りです。

- 被相続人を虐待した

- 被相続人に対して重大な侮辱を加えた

- 被相続人の財産を不当に処分した

- ギャンブルなどの浪費による多額借金を被相続人に返済をさせた

- 度重なる非行や反社会勢力へ加入

- 犯罪行為を行い有罪判決を受けている

- 愛人と同棲するなど不貞行為を働く配偶者

- 財産を目的とした婚姻

- 財産目当ての養子縁組

2章 【注意】行方不明なだけでは相続人不存在にはならない

相続人が行方不明なだけでは、相続人不存在とならないのでご注意ください。

行方不明になっただけでは、相続権はなくならないからです。

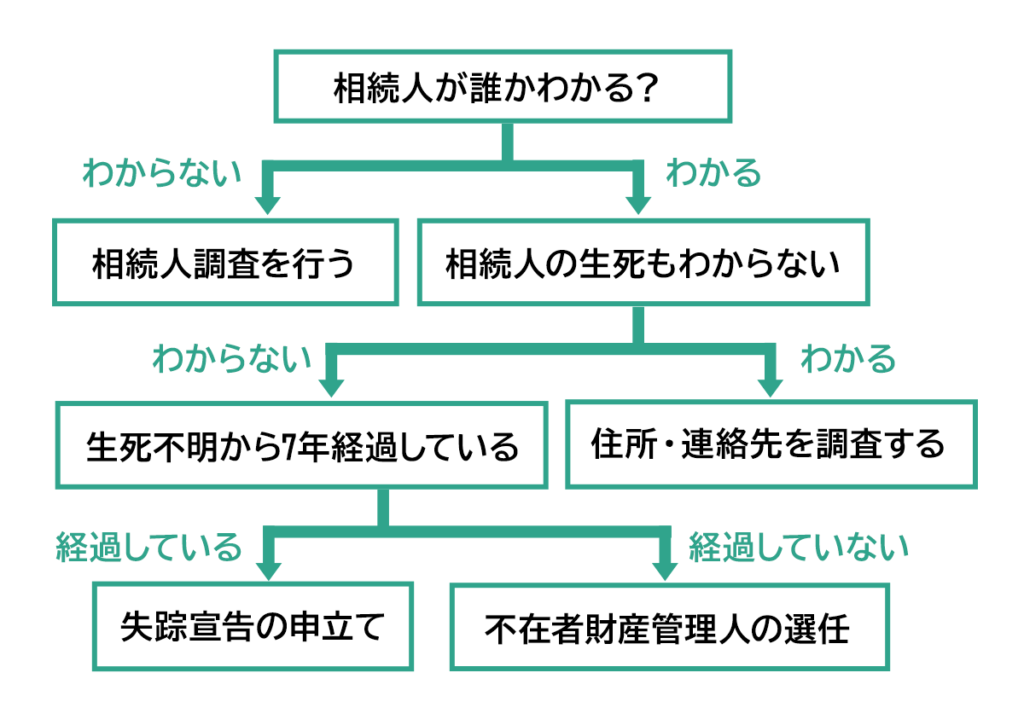

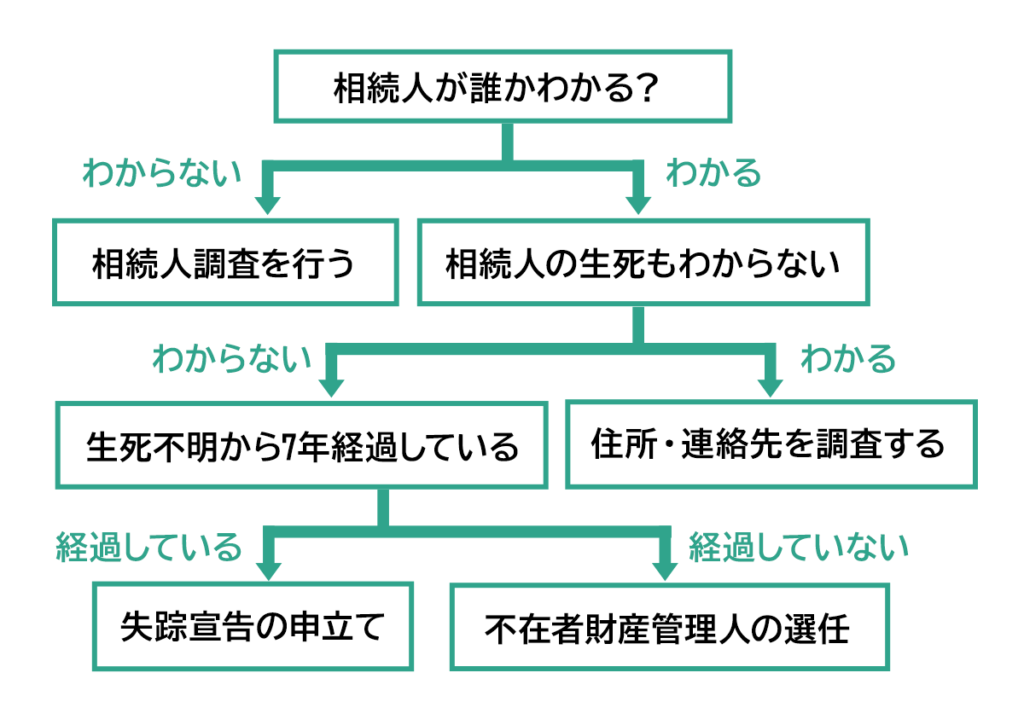

行方不明の相続人がいる場合、連絡先・住所は知っているのか、行方不明になってから何年経過しているかによって下記のように対処法が変わってきます。

上記のように、相続人が行方不明ならば、まずはその人物を捜索し、連絡先や住所を特定する必要があります。

全く連絡がつかない場合や生死すら不明な場合は、生死不明になってからの年数によって①不在者財産管理人の選任か、②失踪宣告を申し立てましょう。

【不在者財産管理人とは】

連絡が取れない・所在が分からない相続人の代わりに、財産管理を行う人物です。

家庭裁判所に申し立てることで、相続に利害関係のない親族または司法書士や弁護士などの専門家が、家庭裁判所によって選任されます。

【失踪宣告とは】

失踪宣告とは、生死不明になってから7年以上経過している人物に対して行える手続きです。

失踪宣告が認められると、行方不明になった人物は法律上、死亡したものとして扱われます。

そのため、執行宣告が認められると、次の順位の相続人に相続権が移るか相続人不存在となります。

3章 相続人不存在の場合の財産の行き先

本記事の1章で紹介したケースに該当し、相続人不存在となった場合、下記の優先順位で遺産が相続されます。

- 遺言書で指定された人

- 特別縁故者

- 国庫

それぞれ詳しく紹介していきます。

3-1 遺言書で指定された人

故人が遺言書を用意していれば、遺言内容が最優先され遺言書に書かれた人物が遺産を受け継ぎます。

身近な親族がいないのであれば、生前お世話になった人に譲り渡したり、慈善団体などに寄付したりする内容の遺言書を作成しておくのも良いでしょう。

相続対策で用いられる遺言書には複数の種類がありますが、中でも信頼性が高く形式不備による無効リスクが少ない公正証書遺言を作成しておくことをおすすめします。

3-2 特別縁故者

相続人もおらず、遺言書もない場合、特別縁故者に財産が渡る可能性があります。

特別縁故者とは、相続人がいない場合に故人と生前特別な関係にあった人であり、いとこや内縁の妻・夫、養子縁組していない義理の子供などが該当します。

特別縁故者は自動的に認められるわけではなく、家庭裁判所への申立てが必要です。

家庭裁判所に認められれば、遺産の全部、もしくは一部を受け取れます。

特別縁故者の申立て方法および必要書類は、下記の通りです。

| 申立てする人 | 特別縁故者の要件を満たす人物 |

|---|---|

| 申立て先 | 亡くなった人が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所 |

| 申立て期限 | 相続人不存在が確定してから3ヶ月以内 |

| 申立て費用 | 収入印紙:800円分 連絡用の郵便切手代 |

| 必要書類 | 財産分与審判申立書 申立人の戸籍謄本 亡くなった人の戸籍謄本(除籍謄本) |

3-3 国庫

相続人がおらず遺言書もない、それに加え特別縁故者もいない(もしくは特別縁故者が一部の財産を取得した後に余った)とき、遺産は国庫に帰属します。

「国庫に帰属」というとわかりにくいですが、つまるところ「国が遺産を取得する」ということです。

相続人が本当に誰もいない場合の最終の行先が国となります。

したがって、相続人が誰もいないことの確認は厳重かつ慎重に行われます。

その手続きの流れを次の章で詳しく見ていきましょう。

4章 相続人不存在の場合の手続き

相続人不存在の場合、最終的に遺産は国のものになってしまいます。

間違いがあってはならないため、本当に相続人がいないかどうかや遺産についての調査が行われます。

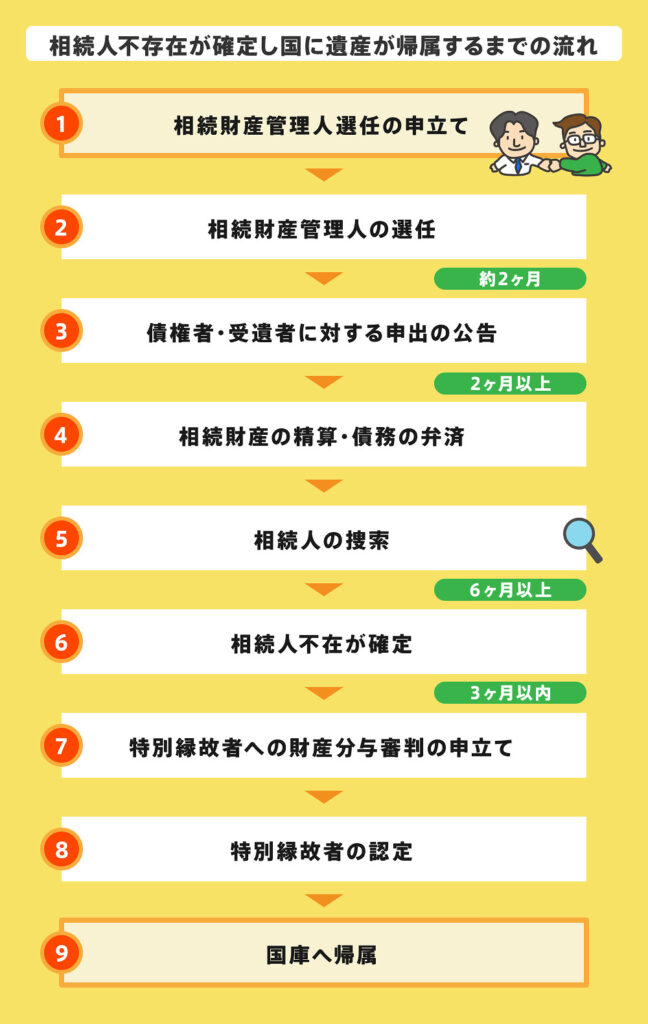

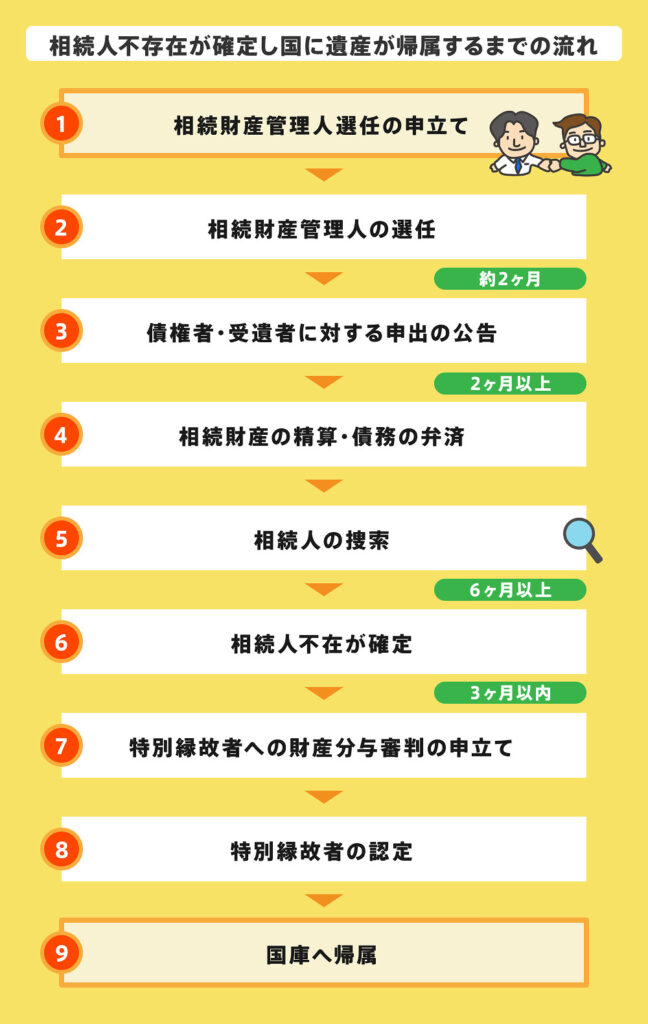

相続人不存在の場合の手続きの流れは、下記の通りです。

- 相続財産清算人選任の申立て

- 相続財産清算人の選任

- 債権者・受遺者に対する申出の公告

- 相続財産の精算・債務の弁済

- 相続人の捜索

- 相続人不存在が確定

- 特別縁故者への財産分与審判の申立て

- 特別縁故者の認定

- 国庫へ帰属

それぞれ詳しく見ていきましょう。

STEP① 相続財産清算人選任の申立て

まずは、家庭裁判所へ相続財産清算人の選任を申し立てます。

相続財産清算人とは相続人がいない時に遺産を管理する人で、相続財産に対して利害関係にある人か検察官によって申し立て可能です。

相続財産清算人の申立て方法および必要書類は、下記の通りです。

| 申立て人 | 利害関係者 検察官 |

|---|---|

| 申立て先 | 故人の最後の住所地の家庭裁判所 |

| 費用 |

|

| 必要書類 |

|

STEP② 相続財産清算人の選任

相続財産清算人選任の申立てがなされると、裁判所によって相続財産清算人が選任され、官報で公告されます。

相続財産清算人は裁判所によって選任され、地域の弁護士が選任されることがほとんどです。

STEP③ 債権者・受遺者に対する申出の公告

相続財産清算人選任の公告から2ヶ月経過すると、相続財産清算人が債権者(被相続人が借金をしていた会社・人)や、受遺者(遺言などによって財産を譲り受ける人)に対し、申し出るように官報に公告します。

なお、相続財産管理人が既に把握している債権者・債務者には申し出るように個別に連絡が来ます。

STEP④ 相続財産の精算・債務の弁済

③の公告期間が終了し、債権者・受遺者から申出があった場合は、相続財産清算人が受遺者へ相当額の財産を渡す、債権者への弁済(借金の返済)するなどの精算を行います。

この時点で財産が残っていない場合は、ここで手続き終了となります。

STEP⑤ 相続人の捜索

債権者・受遺者への公告から2ヶ月経過すると、相続財産清算人が家庭裁判所に相続人の捜索を申し立てます。

家庭裁判所は6ヶ月以上の期限を設け、法定相続人がいないか捜索を開始します。

もし行方不明の相続人がいたとしても、戸籍を元に捜索されるため、「相続人は存在する」と判断されます。

STEP⑥ 相続人不存在が確定

相続人捜索の公告期間が終了し、その時点で相続人が見つからない場合は相続人不存在が確定します。

STEP⑦ 特別縁故者への財産分与審判の申立て

相続人不存在が確定すると、特別縁故者が財産分与審判の申立てを行えるようになります。

特別縁故者は、相続人不存在が確定してから3ヶ月以内に申立てをしなければいけないのでご注意ください。

STEP⑧ 特別縁故者の認定

特別縁故者への財産分与審判が認められると、特別縁故者に財産分与がなされます。

受け取るのは遺産の全てとは限りません。一部の可能性もあります。

STEP⑨ 国庫へ帰属

特別縁故者がいない、もしくは特別縁故者へ財産分与をした後に遺産が残った場合は、国庫へ帰属されます。

5章 相続人不存在の場合の注意点

相続人不存在の際に選任する相続財産清算人には報酬が発生します。

また、故人が不動産の共有持分を持っていた場合、共有名義人ではなく債権者や特別受益者に優先して相続されることにも注意が必要です。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

5-1 相続財産管理人には報酬がかかる

相続財産清算人は、弁護士や司法書士などの専門家が選任されることがほとんどです。

その場合、専門家への報酬が必要となり、その報酬は、管理にかかる手間や難易度に応じて家庭裁判所が決定します。報酬の相場は月額1〜5万円です。

相続財産清算人に払う報酬は、管理に必要な手数料や経費などと共に遺産から支払われます。

なお、報酬とは別に相続財産管理人選任には、以下の費用がかかります。

- 収入印紙代:800円

- 郵便切手代:家庭裁判所によって異なる

- 官報公告料:5,075円

- 予納金:10~100万円(相続財産管理人の報酬などに充てられます)

5-2 不動産共有者への帰属より債権者や特別縁故者が優先される

身寄りのない故人が不動産を共有名義で所有していた場合には、共有持分を誰が受け継ぐか注意しなければなりません。

不動産の共有者が死亡し相続人不存在だった場合、共有分は債権者や特別縁故者へ渡る可能性があります。

法律上は、不動産の共有者よりも債権者・特別縁故者への財産分与が優先されるからです。

場合によっては、共有者が死亡したことにより、自分と関係性の薄い人物が新たに共有名義人になる可能性もあります。

債権者や特別縁故者への財産分与がすんだ後に、共有分が残っていれば共有者に持分が帰属されます。

6章 相続人がいないなら遺言書を作成しよう

相続人がいない(もしくはいなくなる可能性がある)のであれば、遺言書を作成することを強くおすすめします。

本記事で解説してきたように、相続人がいない場合、最終的に遺産が国のものになってしまうからです。

「自分が亡くなった後に特別縁故者として申し出てくれればいい」と思うかもしれませんが、特別縁故者は自動的に認められるわけではありません。

- 自分が故人と特別な関係にあったことを証明しなければならない

- 最終的に特別縁故者であるか判断するのは家庭裁判所である

- 特別縁故者として遺産を受け取るには、数ヶ月から数年近くかかる場合もある

上記のように、特別縁故者として遺産を受け取ろうとすると受け取れない可能性もありますし、受け取れたとしても手続きに時間と手間がかかります。

そのため、自分が財産を譲りたい相手がいるなら、遺言書を作成しておくとスムーズです。

遺言書は自分で作成もできますが、ミスなく確実に作成したい、自分の死後にトラブルが起きるリスクを少しでも減らしたいなら、相続に詳しい司法書士や弁護士に相談しておくと良いでしょう。

まとめ

相続人不存在の場合、遺言書で指定された人や特別縁故者へ財産が渡りますが、それらの人がいない場合は国へ返還されることとなります。

そうならないためにも、生前に遺言書を作成しておくのがおすすめです。

ただし、遺言書は要件を満たしていないと無効になってしまうので、自分が亡くなった後に希望の人物に確実に遺産を譲るためにも、相続に精通した司法書士や弁護士に遺言書作成を依頼するのが良いでしょう。

加えて、専門家であれば遺言書の作成といった相続対策だけでなく、認知症対策や死後事務委任手続きについても相談可能です。

グリーン司法書士法人では、遺言書の作成について相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

いとこは相続できる?

いとこは法定相続人ではないため、通常は遺産を相続することはできません。

ただし、故人が遺言書を用意していた場合や故人といとこが特別な関係にあり特別縁故者として認められた場合は、遺産を相続可能です。

相続人がいない土地はどうなる

相続人がいない土地は、最終的には国のものになってしまいます。

ただし、故人が遺言書を用意していた場合や特別縁故者がいた場合は、不動産を受遺者や特別縁故者が受け継ぎます。

一人っ子で独身だと相続はどうなる

独身かつ一人っ子の人物が亡くなると、遺産は両親・祖父母が受け継ぎます。

両親や祖父母がすでに他界している場合は、特別縁故者が遺産を受け継ぎ、特別縁故者もいない場合は遺産が国庫に帰属します。