相続人の中に行方不明や音信不通の人がいると、遺産相続の手続きを進めることができません。

なぜなら遺産相続の手続きである遺産分割協議は「法定相続人全員が参加」しなければならないからです。

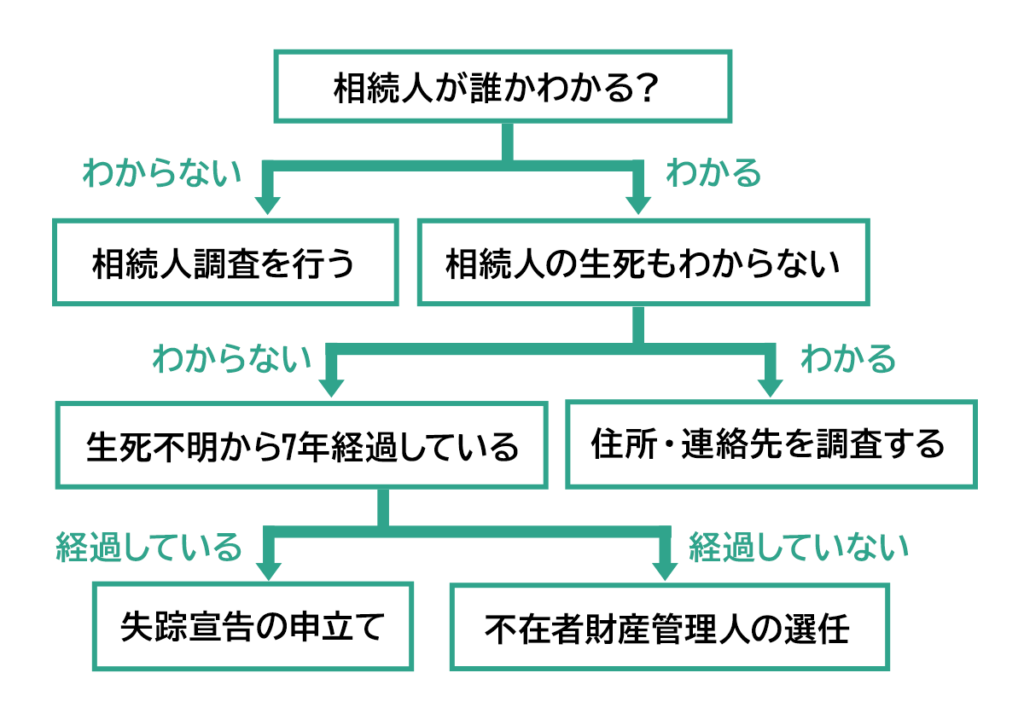

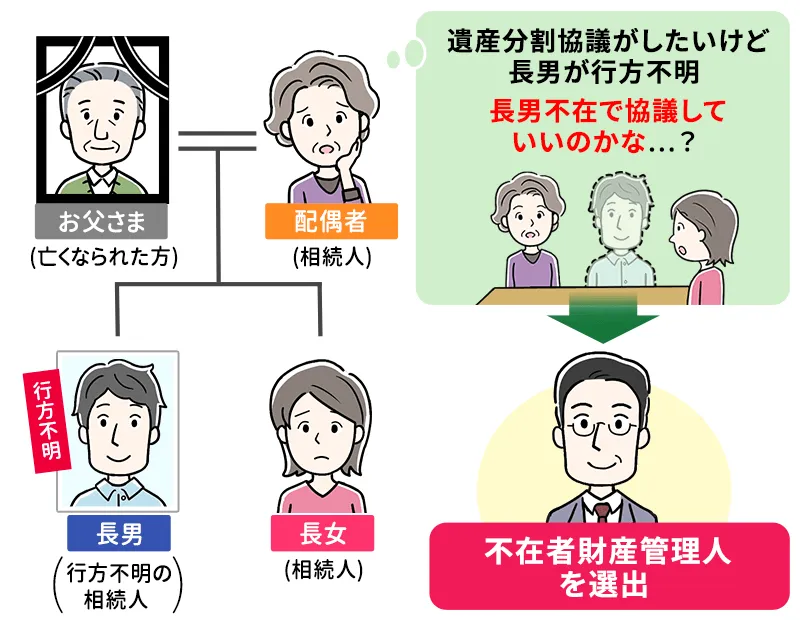

相続人が不明といっても「誰が相続人になるかわからない」だけなら「相続人調査」によって判明するので相続手続きを進められる可能性があります。

また、相続人が誰かわかっていても「行方不明や音信不通など」により、遺産相続手続きを進めることができないケースもあるでしょう。

相続人が不明のパターンとしては次のようなケースです。

- 相続人が「誰かわからない」

- 相続人が「行方不明」「音信不通」

- 相続人が「生死不明」

今回は、これらのパターンに応じた対処方法を相続の専門家が解説します。

目次

1章 遺産分割協議は相続人全員で行わなければならない

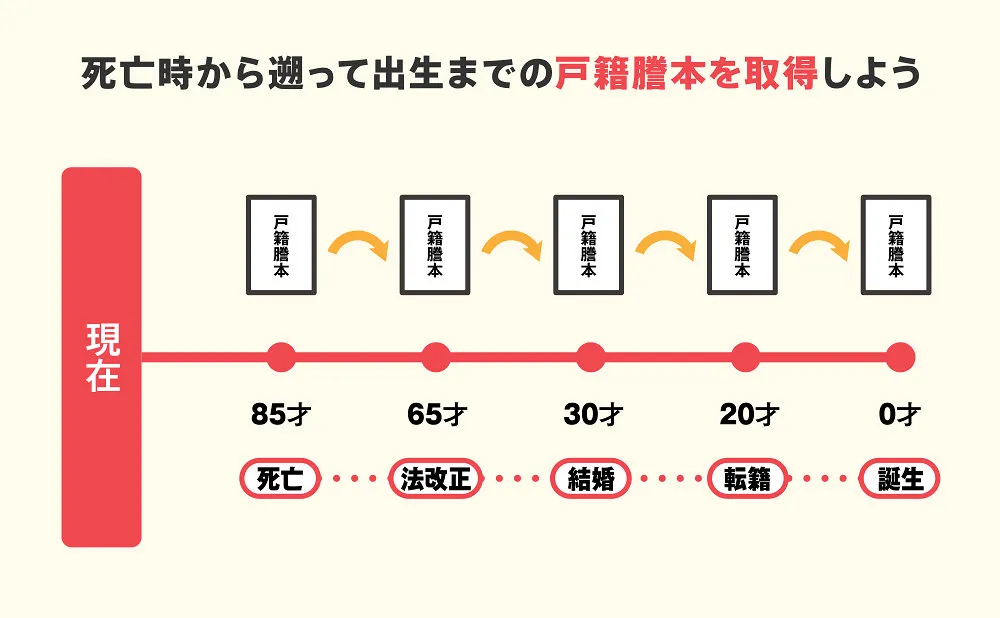

亡くなった人が遺言書を作成していない場合、相続人が全員で遺産分割協議を行わなければなりません。

遺産分割協議とは、相続人全員で誰がどの遺産をどれくらいの割合で相続するかを決める話し合いです。

長年にわたり行方不明の相続人がいたとしても、相続人が欠けた状態で行われた遺産分割協議は無効になってしまいます。

したがって行方不明の相続人がいる場合、残りの相続人に関しても相続手続きや遺産を受け取ることができなくなってしまいます。

遺産分割協議や相続手続きが完了しないと、遺産を受け取れない、相続税の申告に間に合わないなど様々なリスクがあるのでご注意ください。

行方不明の相続人がいる場合や相続人がわからない場合は、相続人の状況によって対策が下記のように異なります。

2章 相続人が「誰かわからない」の場合の対応方法

遺産分割協議を行おうと思っても「誰が相続人になるのかわからない」なケースがあります。

法律では、下記の順位で遺産を受け継ぐように決められています。

| 常に相続人になる | 配偶者 |

| 第一順位 | 子供や孫 |

| 第二順位 | 親や祖父母 |

| 第三順位 | 兄弟姉妹や甥・姪 |

誰が相続人かわからず遺産分割協議を行えない場合は、相続人調査を行って相続人を確定させましょう。

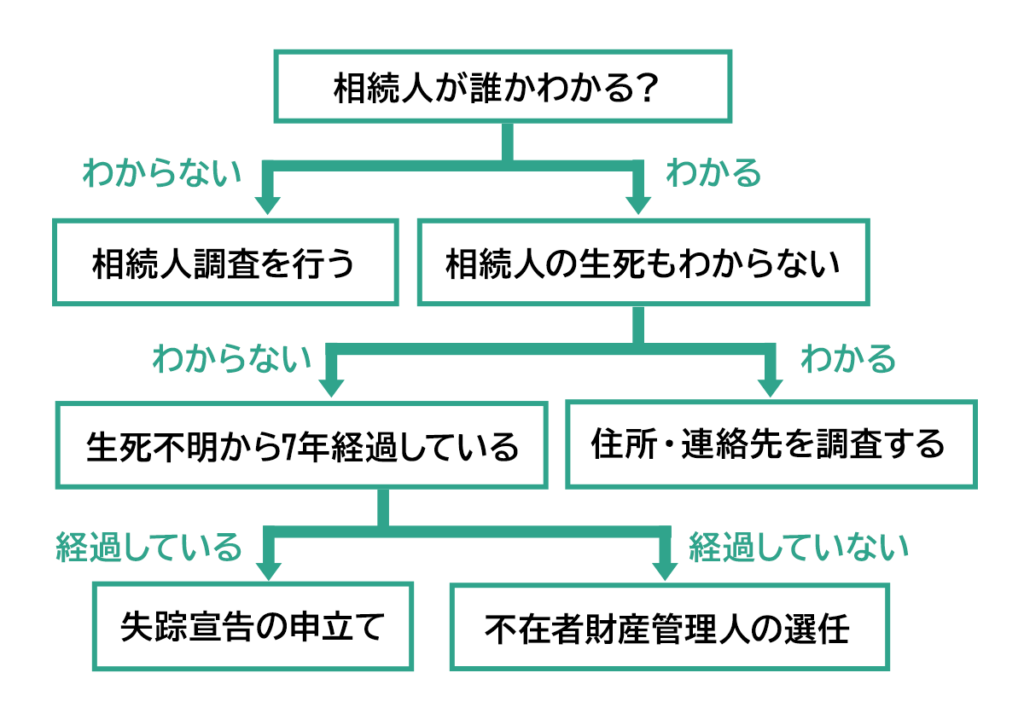

相続人調査では、故人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本を取得して行っていきます。

故人が死亡したときの戸籍謄本から遡って順番に取得していけば、生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本を集められます。

戸籍謄本の取得方法および必要書類は、下記の通りです。

| 取得できる人 |

|

| 取得先 | 本籍がある(あった)市区町村役場 ※郵送可 |

| 費用 |

|

| 必要書類 |

など |

3章 相続人が「行方不明」「音信不通」の場合の対応方法

相続人はわかっているけれど「行方不明」や「音信不通」で連絡がとれないケースがあります。

具体的に言うと、下記のようなケースが該当します。

- 住所がわからない

- 連絡先がわからない

- 住所や連絡先はわかるけど音信不通で連絡がとれない

遺産分割協議は相続人全員に参加してもらう必要があるので、このようなケースでも相続人の住所や連絡先を調査して突き止める必要があります。

相続人の住所や連絡先がわからないときの対処法を見ていきましょう。

3-1 相続人の住所がわからない場合

1つ目のパターンとして、特定の相続人の住所がわからないケースがあります。

2章でご紹介した方法で「相続人調査」をして相続人の存在が判明したとしても、その人の現在の住所がわからないケースは多いでしょう。

相続人の住所がわからない場合は「戸籍の附票」を調べましょう。

住所がわからない人(相続人)の本籍地にある市区町村役場で「戸籍の附票」の発行をしてもらいます。

戸籍の附票には「本籍地」と一緒に「住所」も記録されているので「戸籍の附票」を取得することで住所もわかります。

戸籍の附票の発行には、役所によりますが1通200~300円程度の手数料がかかります。

3-2 相続人の連絡先がわからない場合

相続人の住所が判明しても、音信不通で連絡が取れないケースやその住所に住んでいるかどうかわからないときは次のような方法をとりましょう。

3-2-1 手紙を出す

まずは手紙を出してみましょう。

郵便が「転居先不明」や「宛先不明」などで返送されてきたら、誰も住んでいないか別の人が住んでいる可能性があります。

「受取拒否」などの場合には本人がその場所に住んでいる可能性が高いので、何度か手紙を送り続けたり次に紹介するように現地を訪ねたりして直接話をしましょう。

3-2-2 現地を訪ねる

手紙を送っても返送されてくるケースや受取拒絶されるケースでは、直接現地を訪ねてみることをおすすめします。

現地に表札がかかっており、確かに居住している様子なら、単に居留守を使われているだけである可能性が高くなります。

一方現地に誰も住んでいる様子がない、あるいは別の人の表札がかかっていて知らない人が居住している場合には、その住所にはいないため本当に行方不明になっている可能性が高まります。

実際にどのような状況となっているかを確認するために、現地調査は非常に重要です。

3-2-3 SNSを駆使する

今は多くの方がSNSを利用しています。

X(旧Twitter)、Facebook、Instagramやyoutubeなど何かに行方不明者がアカウントを作っていないか、居場所に関する情報を載せていないか調べてみましょう。

それらしき人がいたらダイレクトメッセージ機能などを利用して連絡してみてください。

3-2-4 探偵に行方不明者の調査を依頼する

上記のような方法でもどうしようもなく連絡のとりようがないなら、探偵事務所や興信所の利用も検討しましょう。

ただし、数十万から100万円程度の高額な費用が発生するので、状況に応じて利用してみてください。

3-3 相続人の応答がない・無視される場合

こちらからの手紙や電話などの呼びかけに応答がないような場合、次のようなケースが考えられます。

- 生存しているが応答してこない

- 生存が確認できない(生死不明)

相続人の生死が確認できない場合は、本記事の3章で解説する捜索願や失踪宣告の手続きが必要です。

一方で、生存は確認できるが連絡に応じてくれない場合は「単に協議に応じたくない・応じられない」という可能性が高く、このような場合は「遺産分割調停」を検討すべきです。

遺産分割調停は、相続人同士での話し合いができない又は進まない場合に、家庭裁判所を舞台に調停委員という第三者を交えて話し合いを行う法的手続きです。

4章 相続人が「生死不明」の場合の対応方法

相続人の生死が不明の場合は、生死不明の期間が「7年以内」の場合と「7年以上」の場合で、対応方法が変わります。

それぞれの対応方法について詳しく見ていきましょう。

4-1 相続人の生死不明が7年以内の場合

所在不明の相続人がいて、どのような手段をとっても連絡を取れない場合でも、相続人が欠けた状態で遺産分割協議や相続手続きを行うことはできません。

相続人がいなくなってから7年以内であれば、警察への捜索願や不在者財産管理人の選任が必要です。

詳しく見ていきましょう。

STEP① 警察に捜索願を出す

まずは警察署に行って捜索願を出しましょう。

行方不明者が何らかの事件に巻き込まれている場合、警察から連絡を受けたり状況を知らせてもらったりできます。

ただし捜索願を出しても、具体的な事件が起こっていない限り警察は積極的に捜査をしてくれません。

捜索願は「何かあったときに警察から連絡を受けるための手段」と考えておきましょう。

STEP② 不在者財産管理人を選任する

相続人と音信不通となって行方不明の期間が7年以内であれば、家庭裁判所で「不在者財産管理人」の選任を申し立てましょう。

不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する責務を負う人です。

行方不明者に重要な財産がある場合や遺産分割協議を行う必要のある場合などに選任します。

不在者財産管理人が選任されると、本人がいなくても不在者財産管理人が遺産分割協議に参加して遺産相続の方法を決められます。

不在者財産管理人の申立て方法および必要書類は、下記の通りです。

| 申立てできる人 | 行方不明者の利害関係人 |

| 申立先 | 行方不明者の最終の住所地を管轄する家庭裁判所 |

| 費用 |

|

| 必要書類 |

|

不在者財産管理人選任の申立て後は、家庭裁判所で審理が行われます。

本人が行方不明で財産管理の必要性があると確認されると不在者財産管理人が選任されます。

選任までにかかる期間は申立てから約1~3か月程度です。

行方不明の相続人がいることや不在者財産管理人の選任申立て中であっても、相続税の申告期限は延長されないのでご注意ください。

相続税の申告期限は10ヶ月以内と決められているので、行方不明になった親族が相続人になることが予想される場合は、相続対策をしておくと良いでしょう。

4-2 相続人の生死不明が7年以上の場合

音信不通の相続人が行方不明となってから7年以上が経過していたら、失踪宣告を申し立てましょう。

失踪宣告とは、7年以上行方不明の人や、飛行機事故、難破などの緊急的な危難に巻き込まれて行方不明となり1年が経過した人について「死亡した」扱いにするための手続きです。

通常の場合には7年以上行方不明になっている場合に失踪宣告してもらえます。

これを「普通失踪」といいます。

長年行方不明、あるいは危難に巻き込まれてしまって生死不明な人がいつまでも「生きている」前提だと、行方不明者名義の財産が宙に浮いた状態となるなど、残された人たちが不便を強いられます。

そこで失踪宣告により、医学的には死亡を確認できなくても死亡したとみなす失踪宣告制度が認められています。

失踪宣告も不在者財産管理人の選任申立てと同様に認められるまでに2~3ヶ月程度かかることが多いです。

相続手続きの期限に間に合わせるためにも、相続発生時に行方不明の親族や家族がいる場合は、早めに手続きを行いましょう。

失踪宣告の申立て方法および必要書類は、下記の通りです。

| 申立をする人 | 行方不明者の利害関係人 |

| 申立先 | 行方不明者の最終の住所地を管轄する家庭裁判所 |

| 費用 |

|

| 申立をするタイミング | 音信不通になって7年を超えてから |

| 必要書類 |

|

5章 行方不明・音信不通の相続人がいるときは「遺言」を作成しておこう

長年にわたり行方不明や音信不通になっている家族や親族がいる場合は、遺族の負担を減らすために遺言書を作成しておくのがおすすめです。

行方不明、音信不通の相続人がいる場合、何も対策しないと上記のように「戸籍や住民票の調査」「不在者財産管理人の申立」「失踪宣告の申立」などが必要となり、相続人たちに大変な手間がかかります。

遺言書を作成しておけば、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がなくなり、相続人調査や不在者財産管理人の選任、失踪宣告の手続きも不要になります。

相続対策で作成される遺言書には複数の種類がありますが、信頼性が高く最もおすすめできるのは公正証書遺言です。

公正証書遺言であれば公証人が作成するため、形式不備による無効リスクはほとんどありませんし、原本を公証役場で保管してもらえるため、紛失や改ざんリスクをなくせます。

遺言書を作成する際には、あわせて遺言執行者も選任しておきましょう。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために手続きを行う人です。

遺言執行者を選任しておけば、単独で遺産の名義変更手続きを行えますし、相続人に遺言書の内容を伝えてくれます。

遺言執行者は相続人がなることもできますが、遺言書の作成を依頼した司法書士や弁護士を選任すれば、作成時の意図や遺志も伝えてもらえます。

まとめ

長年にわたり行方不明や生死不明となっている家族や親族がいる場合、相続発生時に遺族の負担が増えてしまう可能性が高いです。

遺族の負担を少しでも減らすために、相続人に行方不明者や連絡を取りにくい人がいる場合は、元気なうちに遺言書の作成をしておくのが良いでしょう。

遺言書を作成しておけば、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がなくなり、遺言書に記載されている人物や遺言執行者のみで相続手続きを行えます。

相続に精通した司法書士や弁護士であれば、遺言書の内容に関するアドバイスから、遺言書の作成、遺言執行者の選任まで一括でお受け可能です。

グリーン司法書士法人では、遺言書の作成をはじめとする相続対策に関する相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

相続人がどこにいるかわからないときにはどうする?

相続人の住所や連絡先がわからない場合には、戸籍の附票を取得し住所を調べ手紙を出してみましょう。

手紙を出したものの連絡が取れず行方がわからない場合はSNSや探偵を使った調査、それでもわからない場合には遺産分割調停を検討しましょう。

▶相続人がどこにいるかわからないときの対処法は詳しくはコチラ相続人がいないときにはどうすればいい?

相続人が誰もいない場合には、以下の順で相続財産が受け継がれます。

・債権者や受遺者

・特別縁故者

・国に財産が帰属される

▶相続人がいない場合の取り扱いは詳しくはコチラ