重度の認知症になってしまうと「意思や判断能力」を失うため、認知症の人が相続人になると遺産分割協議や相続手続きをスムーズに進められない恐れがあります。

なぜなら、認知症などにより判断能力を失った人は遺産分割協議や相続放棄等といった法律行為ができなくなるからです。

例えば、父が亡くなった時点で母親も重度の認知症になっていると、母親だけでなく自分や他の相続人も財産を相続できなくなってしまいます。

重度の認知症になった人が相続人に含まれるときには、「相続手続きの放置」か「成年後見制度の活用」しか選択肢がありません。

認知症患者が相続人の一人になったときに困らなくてすむように、相続発生前から準備をしておくことが大切です。

本記事では、認知症の人が相続人になったときに発生しうる問題や対処法を解説していきます。

目次

1章 認知症の人が相続人になったときに起きる問題

相続人の一人に認知症患者がいるときには、他の相続人含めて相続手続きをスムーズに進められなくなる可能性があります。

認知症患者が相続人になったときに起きうる問題は、以下の5つです。

- 認知症の人は遺産分割協議に参加できない

- 家族でも勝手に代理で遺産分割協議を進められない

- 認知症になった相続人を外して行った遺産分割協議は無効

- 家族が勝手に署名押印するのは犯罪になる恐れがある

- 認知症の人は相続放棄すらできない

それぞれ詳しく解説してきます。

1-1 認知症の人は遺産分割協議に参加できない

遺産分割協議とは、相続人全員で「誰がどの財産を取得するか」を決める話し合いです。

遺産分割協議も重要な法律行為のひとつであり、判断能力を失っている認知症患者は遺産分割協議に参加できません。

1-2 家族でも勝手に代理で遺産分割協議を進められない

家族であっても、認知症になった人の代理として遺産分割協議を進めることはできません。

家族といっても「法律上の正当な代理権」を与えられていないので、代わりに遺産分割を進める根拠や権限がないからです。

1-3 認知症になった相続人を外して行った遺産分割協議は無効

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるので、認知症患者のみを外して行った遺産分割協議は無効になってしまいます。

なお、遺産分割協議は相続人全員が判断能力を持って参加する必要があります。

認知症になっても相続権を失うわけではありませんが、遺産分割協議には参加できません。

1-4 家族が勝手に署名押印するのは犯罪になる恐れがある

代理権のない人(家族)が認知症患者のかわりに署名押印をすることは、認められていません。

私文書偽造罪に該当してしまう恐れもあるので、いくら子供などの家族であっても認知症になった人の代わりに署名押印するのは絶対にやめましょう。

1-5 認知症の人は相続放棄すらできない

重度の認知症の人は自分で意思決定を行えないので、遺産分割協議への参加だけでなく相続放棄も行えません。

認知症になった人に相続放棄してもらい、残りの相続人で遺産分割協議を行うこともできません。

このように、相続人の一人に認知症で判断能力を失った人がいると遺産分割協議や相続手続きを全く進められなくなってしまいます。

そのため家族や親族に認知症の人がいる場合は、あらかじめ相続対策をしておき認知症の人が遺産分割協議に参加しなくて済む状況を作っておかなければなりません。

次の章では、相続人に認知症の人がいるときにしておきたい相続対策を紹介していきます。

2章 相続人に認知症の人がいるときにすべき相続対策4つ

本記事の1章で解説したように、相続人にあたる人物に重度の認知症患者がいると、他の相続人たちも遺産分割協議や相続手続きを行えなくなってしまいます。

そのような事態を防ぐために、家族や親族に認知症の人がいるのであれば下記の相続対策を行っておきましょう。

- 家族信託を活用する

- 遺言書を作成する

- 生前贈与する

- 生命保険に加入しておく

それぞれ詳しく解説していきます。

2-1 家族信託を活用する

家族信託とは、信頼できる家族に契約書の内容に基づいて自分が所有する財産の管理や運用、処分を行ってもらう制度です。

成年後見制度と異なり柔軟軟な財産管理を行える点が最大のメリットであり、賃貸不動産の経営や積極的な財産の運用なども行えます。

家族信託では、財産によって発生する利益や売却益を受け取る権利(受益権)を持つ人物も設定も可能です。

そのため、自分が亡くなった後も資産の管理や運用、処分を子供に任せ、運用益を遺された配偶者の生活費や施設への入居費用に充てられます。

家族信託は自由度が高くメリットが大きい制度ですが、希望する内容で信託契約書を作成するのが難しく対応できる専門家が少ないのがデメリットといえるでしょう。

2-2 遺言書を作成する

遺言書を作成しておけば、認知症の人以外の相続人に遺産を相続させられます。

認知症の相続人を外してすべての遺産相続方法を指定しておけば、死後に相続人たちが遺産分割協議をする必要がなくなります。

結果として、認知症の相続人がいてもスムーズに相続を進められるでしょう。

なお、遺言書を作成するときには、認知症の人が遺産を相続しないように記載しておきましょう。

認知症の相続人は遺産の名義変更手続きを自分で行うことができないからです。

結局、相続登記等の手続きを行うために成年後見人などの選任が必要になり、手間や費用がかかってしまいます。

父が亡くなって認知症の母が相続人になるケースなど、認知症の母親にも自宅などの不動産を相続させたいケースもあるでしょう。

認知症になった相続人にも財産を遺したいのであれば、遺言書の作成だけでなく遺言執行者の選任も必要です。

遺言執行者とは、遺言に書かれている内容を実現する役割を負う人です。

遺言執行者は相続人や受遺者のかわりに不動産の名義変更や預貯金の払い戻しを行えます。

遺言執行者は相続人の一人を指名することもできますが負担が大きく、他の相続人とトラブルになるリスクもあるので相続に詳しい司法書士や弁護士などを選んでおくとより安心です。

2-3 生前贈与する

生前贈与を行えば認知症になり判断能力を失った人以外に、財産を受け継げます。

例えば母親が認知症になり判断能力を失った際に、父親から子供に自宅を生前贈与すれば、父親が死亡し母親が施設に入居するタイミングなどで子供が自由に自宅を売却可能です。

生前贈与は贈与者と受贈者が希望するタイミングで行えるので、柔軟な相続対策をしやすいのがメリットといえるでしょう。

一方で、その年に贈与を受けた金額が110万円を超えると贈与税がかかる場合があります。

贈与税には様々な控除や特例が用意されているので、贈与税のシミュレーションや利用できる控除や特例を検討しておくことが大切です。

2-4 生命保険に加入しておく

生命保険に加入しておけば、保険会社が被保険者の死亡を確認した段階で受取人宛に保険金が支払われ、故人の葬儀費用や入院費用の支払いに充てられます。

生命保険金は遺産分割の対象ではなく、受取人固有の財産として扱われます。

- 遺産分割協議の対象にならないので、受取人が自由に使える

- 相続が発生して比較的すぐ保険金が振り込まれる

上記のメリットがあるので、生命保険金は故人の葬儀費用や入院費用に充てるのにも適しています。

すでに紹介した遺言書の作成や家族信託の活用を行うとともに、子供などを受取人にした生命保険に加入しておけば認知症の相続人がいても葬儀費用や入院費用の支払いに困ることがありません。

3章 すでに認知症の人が相続人になってしまったときの対処法

遺言書の作成等の相続対策が間に合わず、すでに認知症になった人が相続人の一人になってしまったときの対処法は、主に以下の4つです。

- 認知症の症状や程度を診断してもらう

- 法定相続通りに遺産分割を行う

- 成年後見制度を活用する

- 認知症の人が亡くなるまで相続手続きを放置する

ただし、対応ひとつで大変面倒な事態になる恐れもあるので、まずは相続の専門家に相談することが大切です。

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1 認知症の症状や程度を診断してもらう

認知症の人が相続人の一人になってしまったときには、まずは認知症の症状や判断能力がどれくらい残っているかを医師に診断してもらいましょう。

認知症の症状には個人差が大きく、判断能力を完全に失っている人もいれば、「物忘れが激しくなってきた」等の比較的軽度の症状の人もいるからです。

認知症の症状が軽度である場合には、判断能力が残っているとされ、遺産分割協議や相続手続きを行える可能性があります。

ただし、認知症の症状は本人や家族が判断することは難しいので、かかりつけ医等の診断を受けておきましょう。

また、もし軽度の認知症と診断され、相続手続きができそうな場合には、スムーズに手続きを進めるためにも司法書士等の専門家に手続きを依頼してしまうのもおすすめです。

相続人の認知症の症状が軽く相続手続きや遺産分割協議を行えた場合は、財産を受け継いだ後に認知症対策も行っておきましょう。

認知症の症状が進み判断能力を失ってしまえば、故人から受け継いだ財産の管理や運用、処分を行えなくなるからです。

- 相続した自宅の売却

- 相続した定期預金の解約

- 相続した株式・投資信託の売却

重度の認知症になり上記の手続きを行えないと、病院への入院費用や施設への入居費用も工面できなくなる恐れがあります。

認知症対策として柔軟な財産管理を行うには、家族信託がおすすめです。

ただし、認知症の症状や進行によっては、希望する内容で家族信託を実現できない恐れもあります。

どのような方法で認知症対策できるか確認するためにも、医師の診察を受けることや司法書士や弁護士への相談がおすすめです。

3-2 法定相続割合に応じて遺産分割を行う

相続人の一人が重度の認知症であると判断された場合でも、法定相続分による分け方であれば遺産分割を行えます。

法定相続分とは、民法が定めている原則的な相続方法です。

法定相続分で遺産分割を行えば、現金や預貯金はすべて法定相続分どおりに分け、不動産は法定相続分に応じた共有状態になります。

ただし、不動産の共有分割は権利関係者が増えてしまい、活用や売却が難しくなるのでおすすめできません。

共有状態の不動産の活用や売却をする際には、共有名義人の合意が必要だからです。

認知症の人が共有持分を持っている限り、有効な合意をとれないので不動産を放置するしかなくなります。

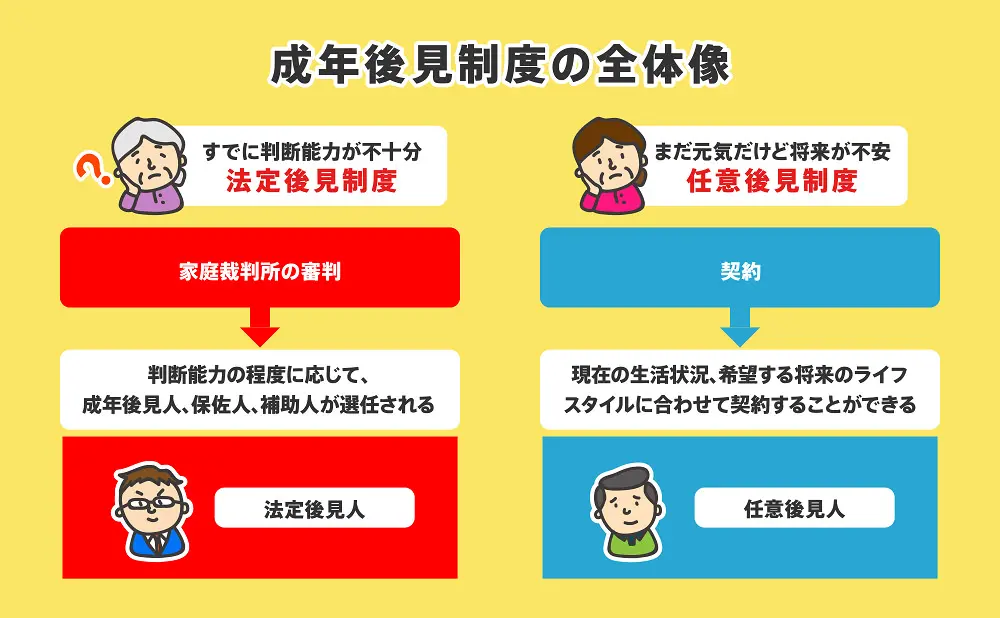

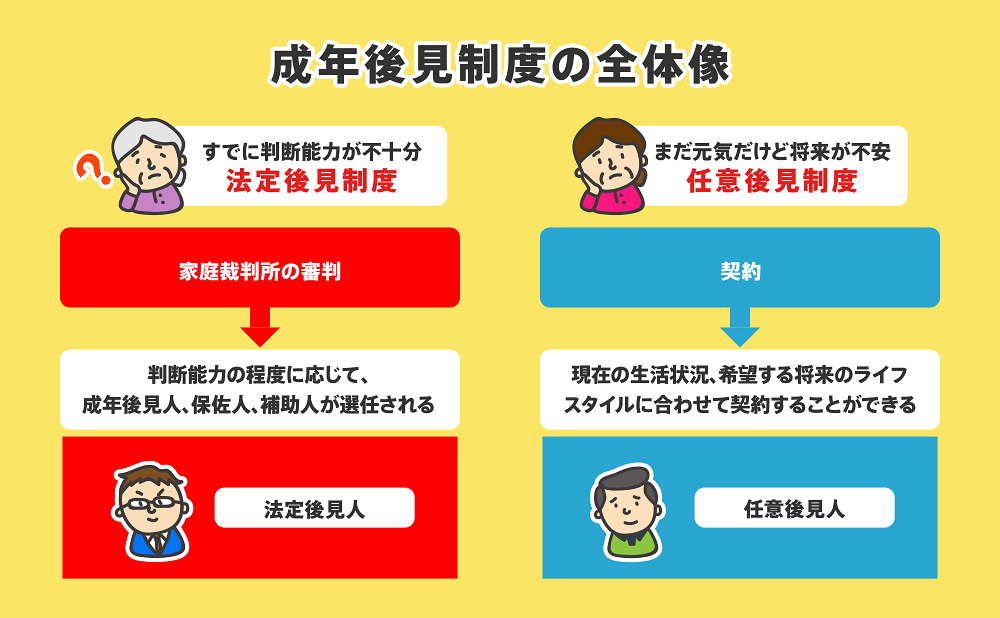

3-3 成年後見制度を活用する

成年後見制度とは、家庭裁判所に申し立てをして「後見人」を選任してもらい、本人の代理人として財産管理を行ってもらう制度です。

認知症の症状が進行している人が利用できるのは法定後見制度のみです。

認知症の症状が進行している人が利用できるのは法定後見制度のみです。

本人が認知症であっても後見人が選任されれば、後見人が正当な代理権を持つ代理人として遺産分割協議や相続登記を進められます。

ただし、法定後見を利用すると、遺産分割協議が終わった後も本人が死亡するまで一生その後見人が本人の財産を管理します。

弁護士や司法書士が選任されると、毎年30~60万円程度の報酬が発生するので将来の遺産も目減りします。

また、家庭裁判所の監督下で財産管理が行われることもあり、柔軟な対応は難しくなります。

成年後見制度にはデメリットも多いので、利用するかどうかは慎重に検討する必要があるといえるでしょう。

3-4 認知症の方が亡くなるまで相続手続きを放置する

法定相続分による相続にも、成年後見制度にもそれぞれ大きなデメリットがあります。

それであれば、いっそのこと何もしないで認知症の相続人が亡くなるまで放置することも考えつくかもしれません。

しかし、相続手続きを放置すると下記のデメリットやリスクがあります。

- 不動産の名義が故人のままになってしまう

- 預貯金の払い戻しを行えず銀行口座が凍結されたままになる

- 相続人の一人が自分の持分だけ勝手に第三者に売却してトラブルに発展してしまう

上記のように、相続財産をそのまま放置すると誰が所有している財産かわかりにくくなってしまいます。

さらに、2024年4月から相続登記が義務化されるので、認知症の人が相続した土地を名義変更せずに放置すると罰則を受ける恐れもあります。

相続登記は2024年より義務化されるので、認知症の人が相続した土地を未登記の状態のまま放置することはできません。

2024年4月1日以降は、相続発生から3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料が科される恐れがあります。

なお、相続登記の義務化は過去に発生した相続においても適用されます。

そのため、認知症の人が土地を相続したものの名義変更をしていない場合は、成年後見制度の活用を検討し早めに相続登記をすませましょう。

司法書士であれば、成年後見制度の手続きや相続登記を代行できます。

まとめ

認知症の人が相続人の一人になってしまうと、遺産分割協議への参加ができず他の相続人も含め、相続手続きが滞ってしまう恐れがあります。

また、遺産分割までは行えたとしても認知症になった人は相続登記等の手続きを行うことができず相続した財産の管理を行うことも難しいでしょう。

このような問題を回避するために、家族や親族に認知症の人がいる場合には遺言書の作成や家族信託の活用で相続対策をしておくのがおすすめです。

認知症の人以外に財産を遺すように遺言書に記載しておけば、遺産分割協議の必要がなくなります。

すでに認知症の人が相続人の一人になってしまっている場合には、法定相続分で遺産分割を行うか成年後見制度を活用するしか選択肢はありません。

どちらもデメリットが大きいので、自己判断が難しい場合には相続に詳しい専門家に相談することをおすすめします。

グリーン司法書士法人では、家族信託を始めとした認知症対策に関する相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

認知症の人は相続できますか?

判断能力を失った認知症の人は遺産分割協議に参加できないので、相続手続きを行えません。

相続放棄や他の家族が代理で遺産分割協議を行うことも認められていません。

▶認知症の人の相続について詳しくはコチラ認知症になった親の預金は生前贈与できますか?

認知症になり判断能力を失ってしまうと、生前贈与などの法的行為ができなくなってしまいます。

そのため、認知症になった後は生前贈与が認められない可能性があります。

▶認知症になる前にすべき相続対策について詳しくはコチラ親が認知症になったとき、実家の名義変更手続きはできますか?

認知症になり判断能力を失うと、実家の名義変更手続きはできなくなります。

判断能力を失うと契約行為を行えなくなるからです。

そのため、実家の生前贈与や売却はできなくなってしまう恐れがあります。

▶認知症になった人の実家売却について詳しくはコチラ親が認知症になったら何をすべきですか?

親が認知症になったときにすべきことは、下記の通りです。

・本人の暮らしぶりを確認する

・本人の資産や財産状況を集める

・親が孤立しないように工夫をする

・親の希望や意見を聞く

・発生した問題から対処していく

▶認知症になったらすべきことについて詳しくはコチラ