- 相続財産清算人(相続財産管理人)とは何か

- 相続財産管理人と相続財産清算人の違い

- 相続財産清算人の選任が必要なケース

- 相続財産清算人になれる人

- 相続財産清算人を選任する流れ・必要書類

故人に身寄りがなく相続人が1人もいない場合や相続人全員が相続放棄した場合は、相続財産清算人(相続財産管理人)を選任しなければなりません。

相続財産清算人(相続財産管理人)とは、遺産を管理する人物であり、遺産の調査や評価、債権者への支払いなどを行うのが役割です。

相続財産清算人を選ぶには、家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。

本記事では、相続財産清算人が必要なケースや申立ての流れを解説します。

相続人がいない場合の相続の取り扱いは、下記の記事でも詳しく紹介しているので、よろしければお読みください。

目次

1章 相続財産清算人(相続財産管理人)とは

相続財産清算人(相続財産管理人)とは、名前の通り、遺産を管理する人物であり、故人に身寄りがなく相続人がいないときに財産を管理します。

故人に相続人がいないと遺産を管理する人物がいないため、相続財産管理人が選任され特別縁故者への分与や国庫への帰属などの手続きを行います。

相続財産管理人は、以下のような行為を行います。

- 相続財産の調査、管理

- 相続財産の換価

- 債権者への支払い(被相続人にお金を貸していた人などです)

- 特別縁故者への分与(被相続人の内縁の妻など特別な関係にあった人です)

- 国庫への帰属(誰も相続人がいない場合、財産は最終的に国のものになります)

1-1 相続財産管理人は相続財産清算人に名称が変更された

故人に相続人がいない場合に選任される相続財産管理人は、2023年4月の民法改正により相続財産清算人へと名称が変更されました。

名称の変更に伴い、相続財産管理人と相続財産清算人は下記のように業務が変更されました。

| 相続財産管理人 | 相続財産清算人 |

| 相続財産の管理(保存行為) |

|

上記のように相続財産清算人に名称が変更されたことで、業務内容の幅が広がり遺産の処分や分配まで行えるようになりました。

本記事では、相続財産清算人について詳しく解説していきます。

2章 相続財産清算人が必要な4つのケース

実際の相続の場面で相続財産管理人の選任が必要になるのは、大まかに4つのケースに分かれます。

- 相続人がいないケース

- 債権者がお金を返してもらいたいケース

- 相続人全員が相続放棄したケース

- 特別縁故者が財産分与してもらいたいケース

それぞれ詳しく見ていきましょう。

2-1 相続人がいないケース

相続財産清算人が必要になるのは「相続人がいない」場合ですが、物理的に行方不明という意味ではありません。

「相続人」になる配偶者、親兄弟などの血縁者がいない場合や、相続人が全員相続放棄した場合など「法律的な意味」で相続人がいない場合に相続財産清算人が必要です。

相続人になれる人物および優先順位は、法律で下記のように決められています。

| 常に相続人になる | 配偶者 |

| 第一順位 | 子供や孫 |

| 第二順位 | 両親や祖父母 |

| 第三順位 | 兄弟姉妹や甥・姪 |

2-2 債権者がお金を返してもらいたいケース

相続人がいない場合、故人に債権を持っている人(債権者)は、相続財産清算人の選任を必要とします。

なぜなら、そのまま放置していると、誰も負債を支払ってくれないからです。

相続財産清算人が選任されたら、債権を持っていることを証明することにより、相続財産清算人が負債の支払いをしてくれます。

2-3 相続人全員が相続放棄したケース

相続人が全員相続放棄したときにも、相続財産清算人の選任が必要になる場合もあります。

相続発生時点で、相続人が遺産を現に占有している状態だった場合、相続放棄後も遺産の管理義務が残り続けてしまうからです。

遺産の管理義務をなくすには相続財産清算人を選任して、遺産の管理義務を受け継いでもらう必要があります。そのまま放っておくと、相続放棄した人がいつまでも相続財産を管理し続けないといけないからです。

相続財産清算人を選任せずに適切な管理を怠っていると、遺産の不動産が倒壊して通行人にけがをさせた場合や遺産が毀損されて価値が失われた場合(債権者に損害が発生します)など、相続放棄をした人が損害賠償義務を負う可能性もあります。

2-4 特別縁故者が財産分与してもらいたいケース

相続人がいない場合、故人の内縁の配偶者など個人と特別な関係にあった人は、遺産の一部をもらえる可能性があります。

このように、被相続人と特別に近しかった人を「特別縁故者」と言い、下記に該当する人は特別縁故者に該当する可能性があります。

- 内縁の妻(夫)

- 養子縁組をしていないが親子のような関係にあった者(配偶者の連れ子など)

- 相続人ではない親戚

- 献身的に介護していた人

ただし、特別縁故者の権利は自動的に認められるわけではなく、遺産をもらうには相続財産清算人を選任しなければなりません。

相続財産清算人が選任され、遺産から債権者への支払いが終わった後にまだ余りがあれば、遺産の一部を分与してもらえる手続きが行われます。

3章 相続財産清算人になれる人

相続財産清算人になれる人物について法律上は決まりはありませんが、実際には地域の弁護士が選ばれるケースが多いです。

というのも、相続財産清算人を選任するのは故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所だからです。

例えば、故人の親族や特別親しかった人物が家庭裁判所に対して「私を相続財産管理人にしてください」と言っても認めてもらえるものではないのでご注意ください。

4章 相続財産清算人の選任申立てを行える人

相続財産清算人の選任申立をできるのは「利害関係人」や「検察官」などです。

それぞれ詳しく解説していきます。

4-1 利害関係人

相続財産に対して利害関係を持つ人は、相続財産清算人選任の申立てを行えます。

後述する検察官も相続財産清算人の選任申立てを行えますが、実際には利害関係者が申立てをするケースがほとんどです。

遺産に対して利害関係を持つ人物とは、具体的には下記の人物が該当します。

- 債権者

- 特別縁故者

- 相続放棄した相続人

上記のように、遺産を受け取りたい人物や遺産の管理義務から解放されたい人は、利害関係者に該当します。

4-2 検察官

検察官にも相続財産清算人の選任申立てをする権限があります。

検察官にも権限があると言われると「自分がわざわざ相続財産管理人の選任申立をしなくても、検察官がやってくれるのではないか?」と期待される方がいます。

自分で選任申立てをすると、高額な予納金がかかってしまうからです。

しかし、実際には検察官が相続財産清算人の申立てをするケースはほとんどありません。

検察官による申立てを待っていても、いつまでも相続財産清算人の申立が行われないので、遺産が放置されてしまいます。

したがって、特別縁故者として遺産を受け取りたいケースなどでは、自分で相続財産清算人の申立てをしなければなりません。

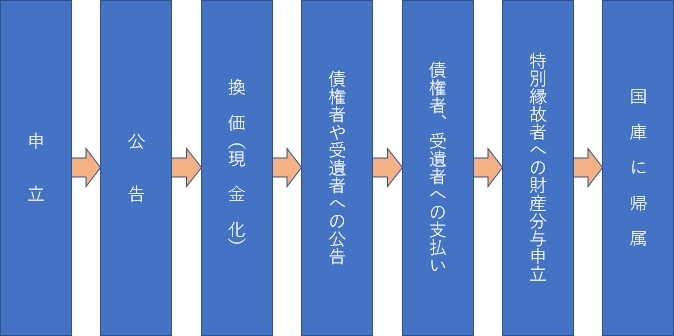

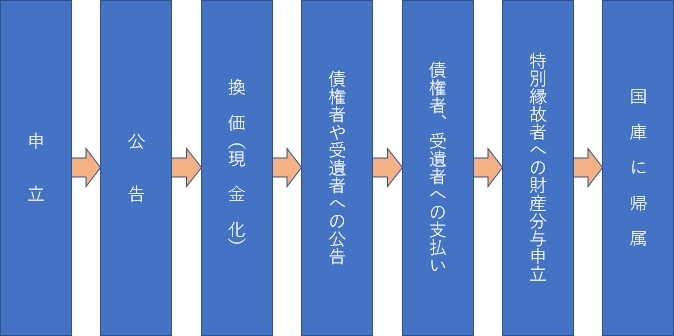

5章 相続財産清算人の選任申立て方法・申立て後の流れ

相続財産清算人を申し立てるには、家庭裁判所で手続きをする必要があります。

申立てから手続きがすべて完了するまでには、1年程度かかることが多いので早めに準備することをおすすめします。

申立てから遺産が国庫に帰属されるまでの流れは、下記の通りです。

- 申立て

- 公告

- 換価

- 債権者・受遺者への公告

- 債権者・受遺者への支払い

- 特別縁故者への財産分与申立て

- 特別縁故者への財産分与

- 国庫への帰属

それぞれ詳しく解説していきます。

STEP① 申立て

まずは故人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所にて、相続財産清算人の申立てを行いましょう。

申立て方法および必要書類は、下記の通りです。

| 申立てする人 |

|

| 申立て先 | 故人が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所 |

| 申立て期限 | 相続人不存在が確定してから3ヶ月以内 |

| 申立て費用 |

|

| 必要書類 |

|

申立てをすると家庭裁判所で審査が行われ、審判によって相続財産清算人が選任されます。

STEP② 公告

相続財産清算人が選任されると、相続財産清算人が遺産の調査や管理を始めます。

また「官報」という政府の機関紙により、相続財産管理人が選任された情報が公開されます。

STEP③ 換価

官報公告後、相続財産清算人が相続財産の管理と換価(現金化)を進めます。

STEP④ 債権者や受遺者への公告

続いて、債権者や受遺者(遺言によって遺産を受けとる人)に対し、申出をするように公告(呼びかけ)が行われます。

STEP⑤ 債権者・受遺者への支払い

呼びかけに応じて現れた債権者や受遺者に対し、必要な支払いや遺産の分与が行われます。

STEP⑥ 特別縁故者への財産分与申立

債権者や受遺者への支払いが完了すると、特別縁故者による相続財産分与申立を受け付ける期間(3ヶ月)が設けられます。

遺産を受けとりたい特別縁故者は、この期間内に申立てをしなければなりません。

STEP⑦ 特別縁故者への財産分与

特別縁故者からの申立てが行われたら、申立人を特別縁故者として認めるか、認めるとしたらどのくらい相続財産を分与すべきかが決定されます。

その決定内容にもとづき、相続財産清算人が特別縁故者へ遺産を分与します。

STEP⑧ 国庫への帰属

特別縁故者への分与も済み、それでも余りがあれば残余財産は国庫に帰属させます。

遺産の残りを国庫に帰属させたら、相続財産清算人の業務は完了となります。

6章 相続財産清算人にかかる費用

相続財産清算人を選任する際には、申立て費用と予納金がかかります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

6-1 申立てにかかる費用

相続財産清算人の選任申立て時にかかる費用の内訳と金額は、それぞれ下記の通りです。

| 費用の内訳 | 金額 | 概要 |

| 収入印紙代 | 800円分 | 家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てるときの手数料 |

| 郵便切手代 | 1,000円から数千円程度 |

|

| 官報公告費用 | 3,775円 | 相続財産清算人選任後の官報公告の際にかかる費用 |

上記のように、相続財産清算人の申立て時には数千円程度の費用がかかります。

また、上記に加え故人の戸籍謄本類などの書類収集費用が数千円程度かかります。

6-2 予納金

相続財産清算人の選任を申し立てると「予納金」が必要です。

予納金は、相続財産清算人が業務を進める際に必要となるお金で、相続財産清算人の報酬に充てられるケースもあります。

具体的な金額は遺産の内容や評価額、事案の複雑さなどによって変わってきますが、通常、20~100万円程度になることが多いです。

予納金は、申し立てた当初に申立人が家庭裁判所に納める必要があります。

6-3 費用が明らかに遺産より多いときの注意点

遺産や相続の状況によっては、遺産よりも予納金が多くなってしまう場合があります。

例えば、遺産が自動車だけで価値が20万円程度であり、相続放棄をしたケースなどが該当します。

この場合、相続放棄をした相続人に遺産の管理義務が残っているのか、自分が相続財産清算人の選任申立てをする必要があるのかを確認しましょう。

というのも、2023年の民法改正により相続放棄後に遺産の管理義務を負うのは「相続放棄時点で相続財産を実際に占有していた相続人」と明記されたからです。

相続放棄時点で遺産を占有していなかった場合は、相続放棄後は遺産の管理義務がなくなるため、自分が相続財産清算人を申立てる必要はありません。

相続財産清算人を申し立てるべきか判断がつかないのであれば、相続放棄に詳しい司法書士や弁護士に一度相談してみるのも良いでしょう。

7章 相続人がいないなら遺言書を用意しておこう

本記事で解説してきたように、身寄りがいない人が亡くなると相続人不存在となり、債権者や特別縁故者が遺産を受け取る場合、相続財産清算人の選任が必要となります。

しかし、相続財産清算人の選任申立てには手間と時間がかかる上に、予納金もかかってしまいます。

内縁の妻や夫、いとこなどの親族に遺産を譲りたいと考えているのであれば、自分が元気なうちに遺言書などで相続対策しておくのが良いでしょう。

遺言書を用意しておけば、相続財産清算人の申立てをして特別縁故者の財産分与を受ける必要がなくなるからです。

なお、相続対策で用いられる遺言書は複数の種類がありますが、中でも信頼性が高く原本を公証役場で保管してもらえる公正証書遺言を作成することをおすすめします。

加えて、公正証書遺言の内容に間違いが発生しないように、司法書士や弁護士に相談した上で作成すると安心です。

まとめ

身寄りがない人が亡くなり相続人が誰もいない場合、相続財産清算人を申し立てなければならないケースがあります。

しかし、相続財産清算人を選任すると、時間も手間もかかりますし、多額の費用がかかるケースも多いです。

希望の人物に遺産を遺したいのであれば、元気なうちに遺言書を作成しておくと良いでしょう。

遺言書があれば、相続人以外の希望の人物に遺産を譲れます。

また、相続対策は遺言書の作成だけでなく生前贈与などいくつかの方法があります。

自分に合う方法を知りたい場合は、相続に詳しい司法書士や弁護士に相談するのがおすすめです。

グリーン司法書士法人では、相続対策についての相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

相続財産管理人とは何?

相続財産管理人とは、死亡した人に「相続人がいない」とき、その人の残した相続財産(遺産)を管理する人です。

相続財産管理人は誰がなれる?

相続財産管理人になるのは一般的には、その地域の弁護士です。

相続財産清算人を選任しないとどうなるの?

相続財産清算人を選任しないでいると、債権者や特別縁故者が遺産をいつまでも受け取れず放置されてしまいます。

相続財産清算人と相続財産管理人の違いとは?

2023年4月の民法改正により、相続財産管理人は相続財産清算人へと名称が変更されました。

名称変更により、相続財産清算人は業務の範囲も広がり、遺産の換価も行えるようになりました。

相続の相談をする専門家の正しい選び方と資格別の特徴【比較表付き】

相続の相談をする専門家の正しい選び方と資格別の特徴【比較表付き】