- 父の遺産を母が独り占めできるのか

- 父の遺産を母が独り占めすることのリスク・デメリット

- 父の遺産を母が独り占めしたときの対処法

父親が亡くなった場合、遺言書がなければ遺された配偶者(子供から見た母親)と子供たちで遺産を相続します。

一方、父親が遺言書を用意していた場合や相続人全員で合意した場合、母親が遺産を独り占めできる場合もあります。

しかし、母親が遺産を独り占めすると、母親が認知症になり判断能力を失ったときに資産が凍結されるリスクがあるので注意しなければなりません。

本記事では、父の遺産を母が独り占めできるのか、独り占めする場合のリスクを解説します。

目次

1章 父の遺産を母が独り占めできるケース

亡くなった父が生前、遺言書を作成していた場合や相続人全員で合意した場合は、母が遺産を独り占めしすべて相続できる場合があります。

詳しく見ていきましょう。

1-1 父が遺言書で母にすべての遺産を遺すと記載している

父が遺言書で「妻にすべての遺産を遺す」と記載していた場合、母がすべての遺産を相続可能です。

遺言書があった場合、法定相続分や遺産分割協議の内容より遺言内容が優先されると決められているからです。

ただし、故人の子供には遺留分と呼ばれる最低限度の遺産を受け取れる権利があり、遺留分は遺言内容よりも優先されると決められています。

したがって、父が「妻にすべての遺産を遺す」と記載していても子供たちが遺留分を主張した場合、母は遺留分侵害額相当分の金銭を子供たちに支払わなければなりません。

1-2 相続人全員がすべての遺産を母が受け継ぐことに合意している

相続人全員が母がすべての遺産を受け継ぐことに合意している場合、法定相続分にしたがわず母がすべての遺産を相続できます。

例えば、子供たちは「遺された母に少しでも遺産を遺してあげたい」「老後は安心して過ごせるようにしたい」と考え、遺産を母にすべて相続してもらいたいと希望することもあるでしょう。

しかし、母親がすべての遺産を相続するにはリスクもあるので慎重に判断しなければなりません。

また、母が遺産を独り占めすることに反対している相続人が1人でもいると法定相続分で遺産を分けざるを得ないケースもあります。

2章 父の遺産を受け継ぐ人物は誰?

そもそも父の遺産はすべて母が受け継ぐものだと思い込んでいる、誤解している人も中にはいるのではないでしょうか。

遺産を相続できる人物や割合は法律によって下記のように決められています。

| 常に相続人になる | 配偶者 |

| 第1順位 | 子供や孫 |

| 第2順位 | 両親や祖父母 |

| 第3順位 | 兄弟姉妹や甥・姪 |

そして遺産を相続する割合は、相続人ごとによって決められており、配偶者と子供が相続人の場合の割合は下記の通りです。

- 配偶者:2分の1

- 子供:2分の1

※子供が複数人いる場合は等分する

上記のように、父が亡くなったとき母が遺産を独り占めせず、子供たちと分け合うことが原則とされています。

遺言書を父が用意していなかった場合は、母が独り占めする必要はないとだけでも理解しておくと良いでしょう。

3章 父の遺産を母が独り占めするデメリット・リスク

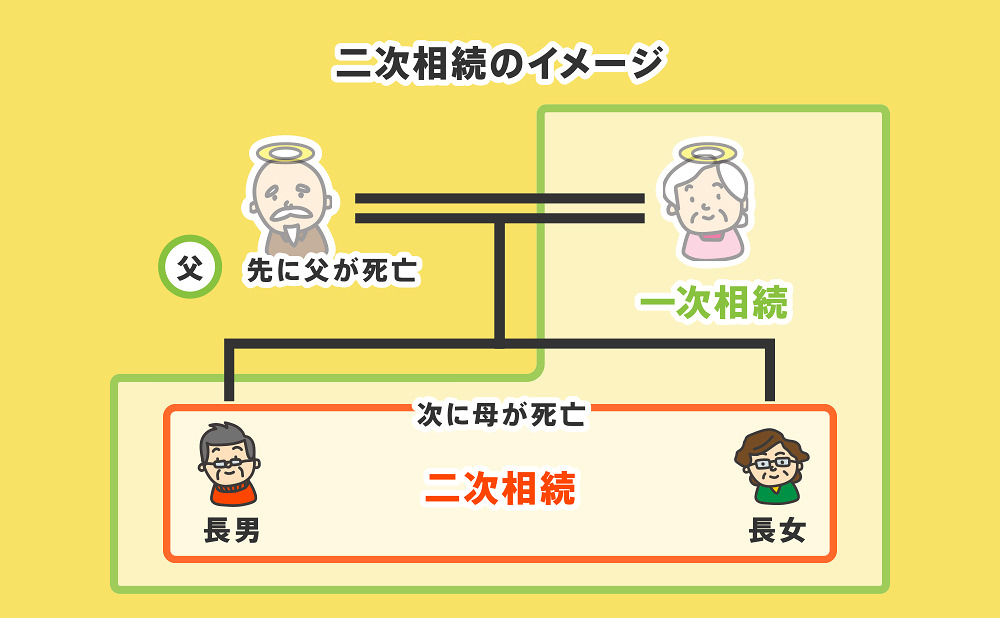

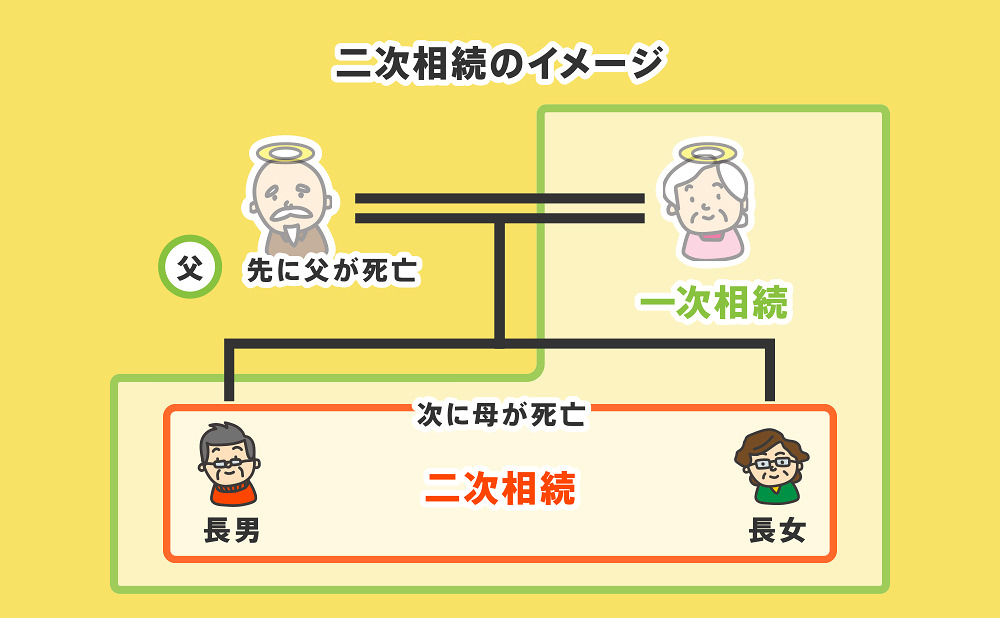

父の遺産を母が独り占めしてしまうと、母が亡くなったときの二次相続で相続税が高額になる可能性があるなどのデメリットがあります。

父の遺産を母が独り占めするリスクやデメリットは、主に下記の通りです。

- 二次相続の税負担が増える可能性がある

- 相続トラブルが起きる恐れがある

- 遺産承継した後に母の資産が凍結されてしまう可能性がある

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1 二次相続の税負担が増える可能性がある

父の遺産を母が独り占めしてしまうと、母が亡くなったときの二次相続で相続税が高額になってしまう恐れがあります。

二次相続で相続税が高額になりやすい理由は、下記の通りです。

- 相続税の配偶者控除を適用できない

- 法定相続人の数が減り相続税の基礎控除が減る

- 法定相続人の数が減り、相続人1人あたりの取り分が増える

- 小規模宅地等の特例の適用要件が厳しくなる

二次相続の相続税負担を軽減するには、父が亡くなった一次相続の段階で少しでも子供たちに遺産を相続させることをおすすめします。

父が亡くなった一次相続では相続税の配偶者控除を適用できるため、配偶者に遺産を集中させがちです。

しかし、本当に相続税を節税したいのであれば、二次相続まで見据えた対策を考えておきましょう。

二次相続対策は相続についての専門的な知識や経験が必要になることも多いので、相続に精通した税理士に相談することをおすすめします。

3-2 相続トラブルが起きる恐れがある

父の遺産を母が独り占めすることに反発する相続人がいる場合、トラブルが起きる可能性があります。

例えば、長男は母が遺産をすべて受け継ぐことに納得していたとしても、次男が「浪費家な母が遺産を受け継いでも数年で使い潰すだけだ」と反対すると、遺産分割協議がまとまらなくなってしまいます。

相続は大きなお金が絡むことも多いため、トラブルが泥沼化しやすく問題を解決できたとしても、相続発生前の良好な関係に戻ることが難しい場合も多いです。

父亡き後も家族仲が良い状態を保つためには、遺産の使い道や遺された母の生活などを父が元気なうちから話し合い相続対策をしておくことが望ましいです。

3-3 遺産承継した後に母の資産が凍結されてしまう可能性がある

父の遺産を母が独り占めした場合、遺産承継後に母が認知症になり遺産を含む資産が凍結されてしまうリスクがあります。

認知症になり判断能力を失うと、財産管理や契約行為を自分の意思で行えず、資産が凍結される場合があるからです。

例えば、認知症になり判断能力を失うと預貯金の引き出しや定期預金の解約を行えなくなってしまいます。

他にも、認知症になり判断能力を失うと実家を売却できなくなり、介護費用や施設への入所費用を捻出できない可能性もあります。

このような事態を防ぐために、母の年齢や健康状態に合わせて遺産を受け継ぐ人物を決定することが大切です。

ただし、自宅を売却するときには「3,000万円特別控除」などを適用できる可能性があるため、様々な状況をシミュレーションして最も良い遺産分割方法を決める必要があります。

自分たちで様々な状況を考えるのは難しいので、相続や認知症対策に精通した司法書士や弁護士、税理士のアドバイスを聞いてみることもご検討ください。

4章 父の遺産を母が独り占めするのを回避する方法

子供たちが納得していないのに母が父の遺産を独り占めしようとする場合、相続財産調査や遺産の管理を子供たちも主体的に行うことをおすすめします。

また、相続人同士ではトラブルが起きそうな場合や遺産分割協議がまとまらない場合は、司法書士や弁護士に相談してみるのもおすすめです。

父の遺産を母が独り占めするのを回避する方法は、主に下記の通りです。

- 遺産の調査・管理を母親だけに任せない

- 相続に強い司法書士・弁護士に相談する

- 遺産分割調停を行う

- 遺産分割審判を行う

- 遺言無効確認訴訟を行う

- 遺留分侵害額請求を行う

それぞれ詳しく解説していきます。

4-1 遺産の調査・管理を母親だけに任せない

相続財産調査や遺産の管理を母親任せにすると、遺産隠しや使い込みリスクが上がってしまいます。

したがって、独り占めされたくない、遺産隠しをされる恐れがあるならば子供たちも主体的に相続財産調査を行いましょう。

相続財産調査は、亡くなった人が所有していた財産の内容、金額についてひとつずつ調査をしていくことです。

実家の片付けを手伝わせてもらえない場合や子供が相続財産調査をすることに母が難色を示す場合、子供たちによる調査が難航する場合もあります

その場合はトラブルを避けるためにも、相続に精通した司法書士や行政書士に相続財産調査を依頼することもご検討ください。

4-2 相続に強い司法書士・弁護士に相談する

母が遺産を独り占めしようとしている、法定相続人・相続割合について説明しようとしても理解してくれない場合は、相続に強い司法書士や弁護士に相談してみるのも良いでしょう。

子供たちからの話は聞き入れなかったとしても、専門家からの話であれば受け入れざるを得ないケースも大いにあるからです。

相続に精通した司法書士や弁護士であれば、資産や家族の状況に合った遺産分割方法を提案してくれますし、二次相続対策や認知症対策まで合わせて行ってくれます。

ただし、弁護士はトラブル解決の代理人としての意味合いが強いため、トラブルが起きていないうちから弁護士に依頼すると他の相続人が反発、萎縮する可能性もあります。

相続手続き完了後も家族の関係を保ちたいのであれば、司法書士に相談するのがベストです。

司法書士であれば代理人ではなく中立的な立場でアドバイスできますし、トラブルが起きる前の円満解決に最適だからです。

一方、すでにトラブルが起きてしまっていて遺産分割調停や審判の申立てを考えている場合は、最初から弁護士に相談した方がスムーズでしょう。

4-3 遺産分割調停を行う

相続人同士では遺産分割協議がまとまらない場合は、遺産分割調停の申立てを検討しましょう。

遺産分割調停とは、相続人全員が参加して家庭裁判所で遺産分割の方法について話し合うための手続きです。

遺産分割調停では、調停委員を間に挟んで話し合いを行うため遺産分割協議よりも話がまとまりやすいといえるでしょう。

しかし、あくまで話し合いのため、遺産分割調停は不成立に終わる場合があります。

不成立となった場合は、後述する遺産分割審判へと手続きが進みます。

遺産分割調停の申立て方法および必要書類は、下記の通りです。

| 申立てする人 |

|

| 手続き先 | 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所 |

| 手続き費用 |

|

| 必要書類 |

|

4-4 遺産分割審判を行う

遺産分割調停でも話し合いがまとまらず調停不成立となった場合は、審判へと手続きが進みます。

遺産分割審判では、相続人それぞれが自分の主張を証明する証拠を提出し、裁判官に審判を下してもらいます。

したがって、調停と異なり不成立りなることはありません。

一方、遺産分割審判で決定した内容は自分の希望通りではなかったとしても、その通りに相続手続きをする必要があります。

遺産分割審判は調停不成立と判断された後、取り下げをしない限り自動的に審判手続きが始まります。

4-5 遺言無効確認訴訟を行う

父が生前のうちに「妻に全財産を譲る」といった遺言書を作成していたが、信用できない場合や作成時の判断能力に疑問がある場合は、遺言無効確認訴訟も有効です。

遺言無効確認訴訟を申立てれば、裁判所に故人が用意していた公正証書遺言が有効か無効かを判断してもらえます。

ただし、遺言無効確認訴訟で遺言書が無効と認められるには、裁判所が納得するだけの客観的な証拠を用意しなければなりません。

遺言書の無効を訴えたい場合は、まずは遺言書作成当時の父の状況を調べ証拠を集めましょう。

自分で証拠を集めるのが難しい場合やどんな証拠を用意すれば良いかわからない場合は、相続や遺言書に詳しい司法書士や弁護士に相談するのがおすすめです。

4-6 遺留分侵害額請求を行う

遺言無効確認訴訟を行うときには、同時に遺留分侵害額請求も行っておきましょう。

遺留分侵害額請求とは、自分の相続分が遺留分より少ないときに遺産を多く受け取った人物から遺留分侵害額相当分の金銭を支払ってもらうことです。

遺留分侵害額請求を同時に行っておけば、遺言書の無効を証明できなかった場合も遺留分だけは遺産を受け取れるからです。

5章 父の遺産を母が使い込んでいる場合の対処法

父の遺産を母が独り占めしようとするだけでなく、すでに遺産の使い込みが疑われる場合は、本当に使い込まれているか調査をしましょう。

万が一、使い込まれていた場合は損害賠償請求をすれば取り戻せます。

それぞれ詳しく解説していきます。

5-1 遺産の使い込みについて調査をする

まずは、父の遺産を母が使い込んでいる証拠を集めましょう。

後述する損害賠償請求や不当利得返還請求を行うにしても、証拠がないと請求を認めてもらうことは難しいからです。

遺産の使い込みに関する証拠は下記のものが考えられます。

- 銀行が発行する取引履歴

- 母が個人的な支出、浪費に支払った金額

とはいえ、実際には父の遺産を母が使い込んでいた証拠を集めるのは難しいでしょう。

特に、自分たちで集めることは現実的ではないので、まずは相続トラブルに詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

5-2 損害賠償請求を行う

遺産の使い込みについての証拠を集めることができたら、損害賠償請求や不当利得返還請求を行いましょう。

ただし、これらの請求には下記の時効が設定されています。

| 請求 | 時効 |

| 損害賠償請求 | 遺産の使い込みが発覚してから3年 |

| 不当利得返還請求 |

|

使い込みについての損害賠償請求や不当利得返還請求も自分たちで行うことは難しいので、弁護士に依頼するのが良いでしょう。

まとめ

父の遺産を母が独り占めすることは可能ですが、父が遺言書を作成していなかった場合や子供たちの1人でも反対する場合は独り占めできません。

父が亡くなったときには配偶者である母だけでなく、子供も相続権を持つと決められているからです。

また、子供たちも母がすべての遺産を相続することに同意したとしても、安易に決断するのはやめましょう。

母がすべての遺産を相続すると、二次相続時に相続税が高額になる可能性や認知症による資産凍結リスクがあるからです。

万が一、母と子供の間で相続トラブルが起きそうな場合や遺産分割協議がまとまらない場合は、相続に強い司法書士や弁護士に相談してみましょう。

司法書士や弁護士であれば、資産や家族に合う遺産分割内容を提案できますし、二次相続や認知症に関する対策も行えるからです。

グリーン司法書士法人では、二次相続や認知症対策についての相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインの相談も可能ですのでまずはお気軽にお問い合わせください。