- 遺産相続の期限を過ぎたらどうなるのか

- 遺産相続の期限を守るためにすべき3つのこと

相続に関連して発生する諸手続きには、相続放棄や準確定申告、相続税申告などがあり、それぞれ期限が設定されています。

期限を過ぎてしまうと、追徴課税が課せられたり、相続放棄ができなくなったりといった不利益を被る恐れもあるのでご注意ください。

本記事では、遺産相続における手続き別の期限と、期限を守るためにすべきことを解説します。

相続手続きの流れについては、下記の記事でも詳しく解説していますので、よろしければ併せてお読みください。

1章 【手続き別】遺産相続の期限を過ぎたらどうなる?

遺産相続に関する手続きには、期限が設定されているものもあります。

期限を過ぎると、重大な不利益を被る場合もあるためご注意ください。

本章では、手続きごとの期限と、期限を過ぎた場合の影響について解説します。

1-1 【3ヶ月以内:相続放棄や限定承認】申立てが認められなくなる

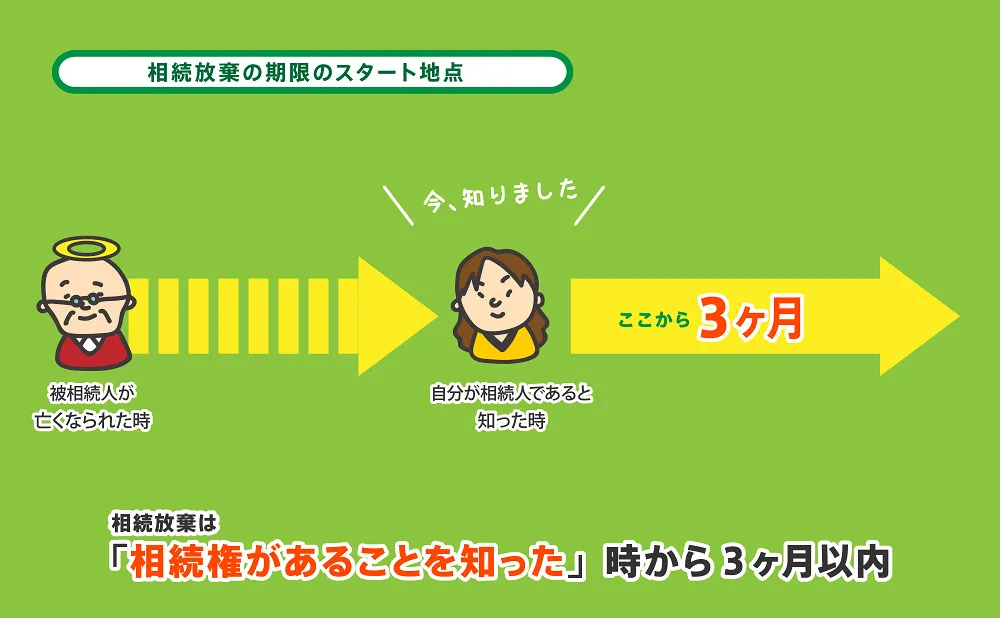

相続放棄や限定承認の申立ては、自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内と期限が設定されています。

相続ではプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する決まりとなっています。

したがって、相続放棄の期限を過ぎてしまうと、申立てが認められず、故人の借金を相続してしまう恐れがあるのでご注意ください。

なお、相続放棄や限定承認の期限までに手続きが間に合わない場合や、判断がつかない場合には、熟慮期間の伸長申立てを行えば期限を延長可能です。

熟慮期間の伸長申立ての方法や必要書類は、下記の通りです。

| 申立てする人 | 相続放棄の期限を延長したい人 |

|---|---|

| 申立て先 | 故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |

| 費用 |

|

| 必要書類 |

など |

1-2 【4ヶ月以内:準確定申告】追徴課税が科せられる

故人が受給していた公的年金の年間受給額が400万円を超えていた場合や、賃貸経営などで所得を得ていた場合には、準確定申告をしなければなりません。

準確定申告とは、故人の代わりに相続人が確定申告を行うことであり、相続開始の翌日の4ヶ月以内と期限が設定されています。

期限を過ぎてしまうと、延滞税や無申告加算税が科せられる恐れもあるのでご注意ください。

1-3 【10ヶ月以内:相続税の申告】追徴課税が科せられる

相続税申告・納税の期限は、相続開始の翌日から10ヶ月以内とされています。

準確定申告と同様に、期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税が科せられる恐れがあるのでご注意ください。

加えて、期限内に相続税を申告できなかった場合には、小規模宅地等の特例や配偶者控除の適用も受けられなくなり、相続税の負担が重くなってしまう恐れもあります。

1-4 【遺留分の侵害を知ったときから1年以内:遺留分侵害額請求】遺留分侵害額を請求できなくなる

遺留分侵害額請求を行えるのは、遺言や生前贈与などによって、相続人の遺留分が侵害されたと知ってから1年以内とされています。

期限を過ぎると、遺留分を主張する権利が消滅してしまうのでご注意ください。

万が一、遺留分侵害額請求の期限を迎えそうな場合には、相手方に内容証明郵便を送ることで時効を中断できます。

1-5 【3年以内:生命保険金の請求】保険金を請求できなくなる

生命保険金の請求は、3年で時効を迎えてしまうのでご注意ください。

期間までに生命保険会社に請求を行わないと、原則として保険金を受け取ることができなくなります。

遺族が生命保険金の存在を知らなかった場合でも、原則として時効は進行してしまうため、相続財産調査の際には故人が加入していた生命保険についても確認しておくことが大切です。

1-6 【3年以内:相続登記】過料が科せられる恐れがある

2024年4月から相続登記が義務化され、相続発生から3年以内に登記申請を行わないと、10万円以下の過料が科せられる恐れがあります。

相続登記とは、相続不動産の名義を故人から相続人に変更する手続きであり、法務局にて行います。

相続登記が完了しないと、相続不動産の活用や売却もできなくなるので、早めに行っておきましょう。

また、相続登記の義務化は、2024年より前に発生した相続においても適用されるのでご注意ください。

1-7 【5年10ヶ月以内:相続税の還付請求】払いすぎた相続税を返してもらえなくなる

相続税を支払った後に、財産評価の誤りなどにより相続税を払いすぎていたことに気付いた場合、「更正の請求」という手続きによって、相続税の還付を受けられることがあります。

更正の請求は、相続税申告期限から5年以内に行わなければなりません。

ただし、相続税の申告期限そのものが相続開始の翌日から10ヶ月後なので、実質的な期限は相続開始の翌日から5年10ヶ月以内となります。

期限を過ぎると、払いすぎた税金を返してもらうことができなくなるため、ご注意ください。

2章 遺産相続の期限を守るためにすべき3つのこと

相続手続きの中には期限が設定されているものもあり、期限を守れないと不利益を被る恐れがあります。

このような事態を避けるために、以下のような対応をしておきましょう。

- 専門家に相続手続きを依頼する

- 元気なうちに遺言書を作成してもらう

- 相続発生後すぐに準備を始める

それぞれ詳しく解説していきます。

2-1 専門家に相続手続きを依頼する

相続手続きの期限を守りたい場合には、専門家に手続きを依頼しましょう。

相続手続きの中には、専門的な知識や経験が必要となるものもあるからです。

また、相続手続きはやみくもに行えばよいわけではなく、手続きを行う順番もある程度決められています。

そのため、ミスなく確実に行うためには、相続に精通した専門家に手続きを依頼することをおすすめします。

2-2 元気なうちに遺言書を作成してもらう

相続手続きをスムーズに進めたいのであれば、被相続人が元気なうちに遺言書を作成してもらうことも重要です。

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありますが、これには時間がかかる上、意見がまとまらなければ手続き自体が滞ってしまいます。

その結果、相続税申告や相続登記などの期限に間に合わなくなる恐れもあるでしょう。

それに対し、遺言書があれば、原則として遺言に従って手続きを進められるため、相続人同士のトラブル防止にもつながり、相続手続きをスムーズに行えます。

2-3 相続発生後すぐに準備を始める

相続が発生したら、すぐに手続きに向けて、動き出すことも大切です。

家族や親族が亡くなると、葬儀や法要の手配などで忙しくなり、負担が大きいですが、相続手続きも進めておくことをおすすめします。

具体的には、死亡届の提出や葬儀の手配とともに、下記の準備を進めておきましょう。

- 相続人調査

- 相続財産調査

- 相続手続きのスケジュール確認

特に、相続放棄や限定承認の手続きは、自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。

相続放棄や限定承認をすべきか判断するためにも、相続発生から3ヶ月以内に相続財産調査を完了させると良いでしょう。

まとめ

遺産相続では、各手続きの期限を把握し、それぞれ準備していくことが重要です。

相続手続きは人生で何度も行うものではないため、どのように手続きを進めれば良いかわからないケースも有るでしょう。

ミスなく確実に相続手続きを完了させたい場合には、相続に精通した専門家に依頼することもご検討ください。

グリーン司法書士法人では、相続手続きについての相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

遺産相続は故人が亡くなってから何年までできますか?

遺産相続そのものには、「いつまでに相続しなければならない」といった絶対的な期限は設けられていません。

ただし、相続手続きの中には、個別に期限が定められているものが多くあるため、遺産相続をせずに放置していると、相続放棄できないなどといった不利益が生じる恐れがあります。相続から10ヶ月を過ぎるとどうなりますか?

相続から10ヶ月が過ぎると、相続税の申告・納税期限を迎えます。

相続税の申告・納税が必要にもかかわらず、手続きしないでいると、①延滞税や無申告加算税などの追徴課税が科せられたり、②本来適用できた特例(小規模宅地等の特例、配偶者控除など)が受けられなくなったりする恐れがあります。相続手続きをしないでいるとどうなりますか?

相続手続きを長期間放置すると、様々な問題が生じる可能性があります。

代表的なリスクは、下記の通りです。

・相続放棄や限定承認が認められなくなる

・相続人が死亡し、相続関係が複雑化する

・相続人同士で、財産の管理や処分についてトラブルが起きる

・預貯金の払い戻しや不動産の売却などができない状態が続く

・相続税の延滞税や無申告加算税などが科せられる

・相続登記をしないでいると、過料が科せられる恐れがある相続した土地・建物の手続きの期限はいつですか?

2024年4月からは相続登記が義務化され、相続発生から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料が科せられる恐れがあります。

▶相続登記の義務化について詳しくはコチラ相続手続きは司法書士と税理士どちらに依頼した方が良いですか?

相続手続きを依頼する相手は、「何をしたいか」によって変わります。

土地や家など不動産の名義変更や相続登記、戸籍収集・遺産分割協議書の作成など法務的な手続きが主であれば 司法書士 が適任です。

一方で、相続税の申告や財産評価、税金に関する判断・節税対策が必要な場合は 税理士 に頼むのが一般的です。

場合によっては両者を連携させることで、手続き全体をスムーズかつ漏れなく進められます。