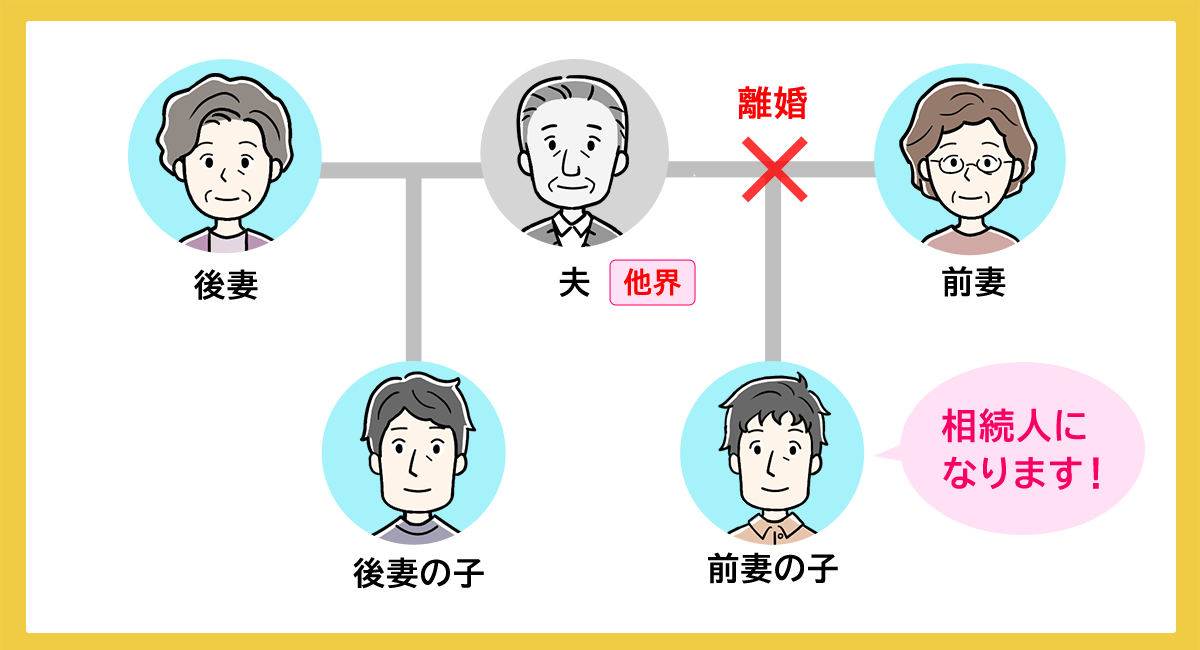

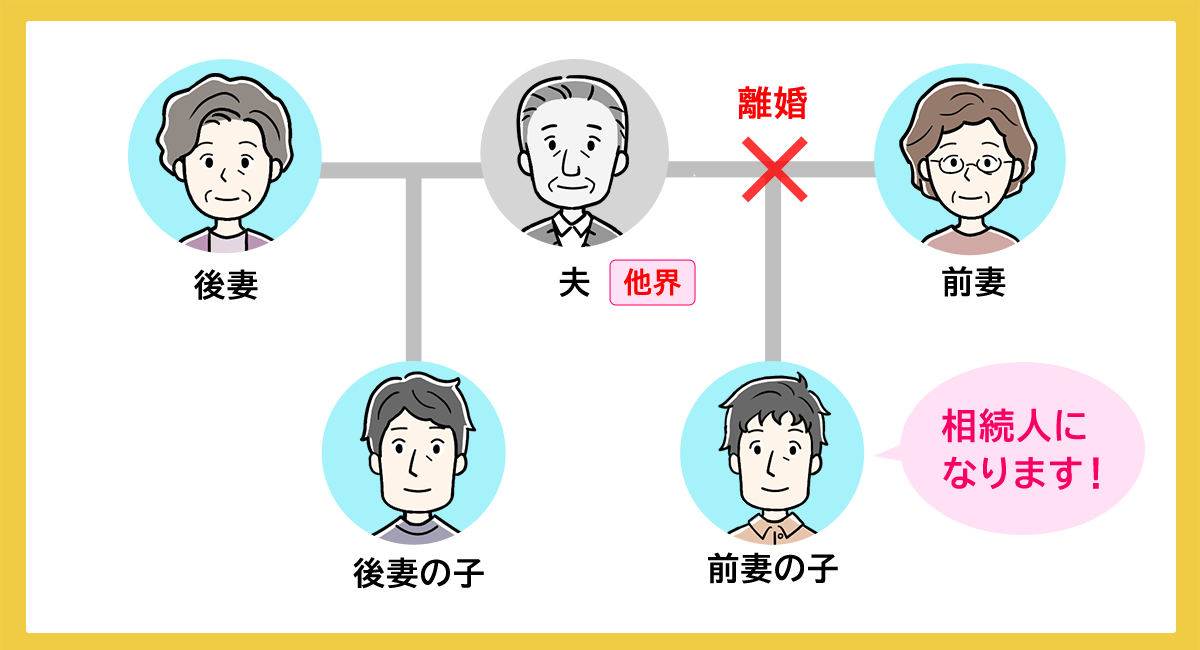

前妻の子も後妻との子供と同様に、相続できる権利になります。

相続できる額に関しても、前妻の子と後妻の子で違いはありません。

そのため、前妻の子に遺産を相続させたくない場合には、遺言書の作成や後妻の子への生前贈与などの相続対策を行う必要があります。

前妻の子にも財産を遺したい場合でも、関係性の薄い前妻の子と後妻の子が遺産分割協議を行わなくてすむように誰にどの財産を遺すのか決めておくのが良いでしょう。

本記事では、前妻の子が相続人になるときの注意点や起きやすいトラブル例、前妻の子に財産を相続させない方法を解説していきます。

1章 前妻の子にも相続権はある

冒頭でも解説した通り、前妻の子も第一順位の法定相続人としての権利が与えられます。

また、現在再婚していて後妻との子供がいる場合でも、前妻の子と後妻の子の法定相続分に違いはありません。

前妻の子の相続分や手続きを詳しく確認していきましょう。

1-1 前妻の子の法定相続分は後妻の子と同じ

離婚した前妻との間に生まれた子供も、後妻の子と同様の相続権を持ちます。

例えば、相続人が後妻と前妻の子、後妻の子だった場合には、前妻の子の法定相続割合は4分の1です。

子供の相続順位や法定相続分について確認していきましょう。

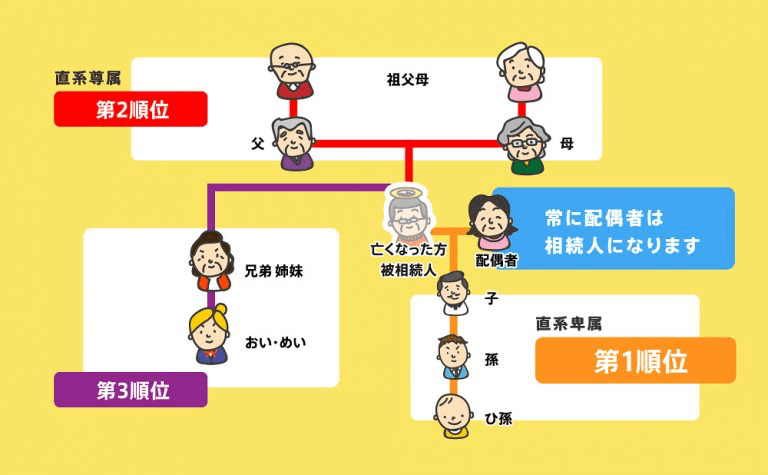

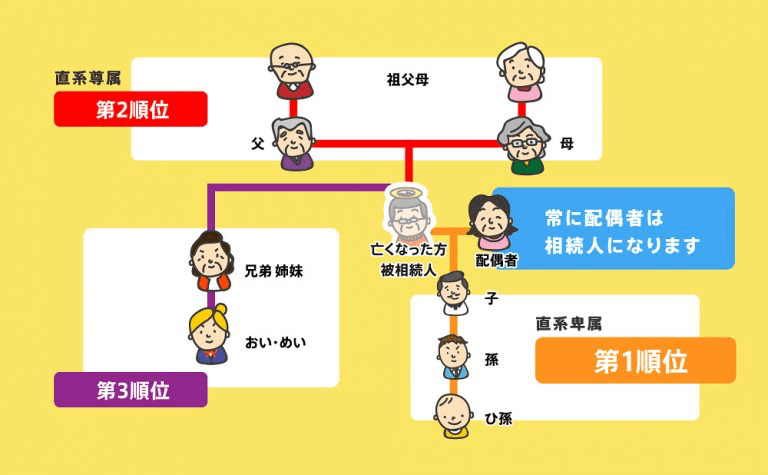

遺産相続の際、相続人や相続分は法律で決められています。

これを「法定相続人」「法定相続分」と言い、以下のように定めらています。

【法定相続人】

- 常に相続人:配偶者

- 第一順位:子

- 第二順位:両親などの直系尊属

- 第三順位:兄弟姉妹

【相続割合】

ここでは、配偶者と子どもの法定相続分についてのみ紹介します。

上の順位の法定相続人がいる場合、下の順位の人は法定相続人になれないからです。

| 相続人 | 配偶者の相続割合 | 子の相続割合 |

| 配偶者のみ | 100% | ー |

| 配偶者+子 | 1/2 | 1/2※子どもが複数人いる場合は均等に分配する |

| 子のみ | ー | 100%※子どもが複数人いる場合は均等に分配する |

前妻の子も後妻の子も第一順位の法定相続人に変わりなく、前妻の子と現在の妻との子がいる場合には、子供たち全員で遺産分割を行います。

例えば、法定相続人が「故人の現在の妻」「前妻の子1人」「現在の妻との子1人」がいた場合の法定相続分は下記の通りです。

| 法定相続人 | 法定相続分 |

| 現在の妻(配偶者) | 1/2 |

| 前妻の子 | 1/4 |

| 現在の妻との子 | 1/4 |

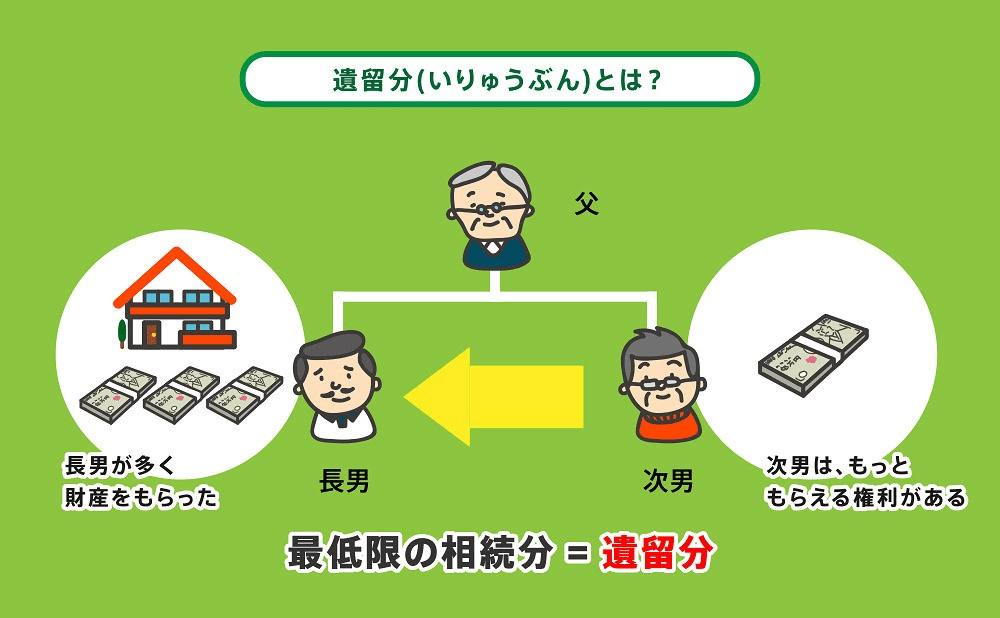

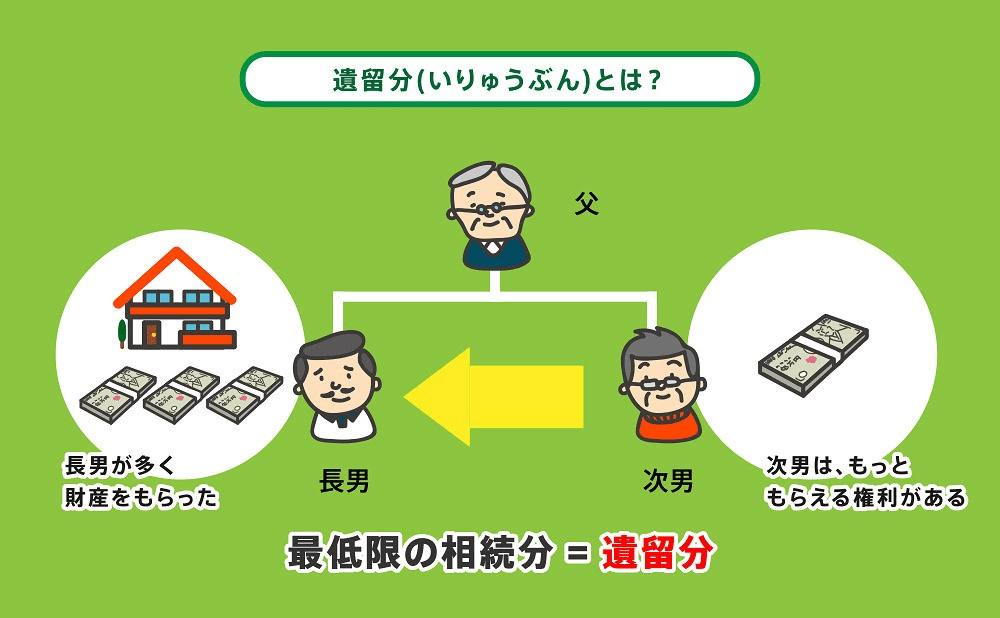

1-2 前妻の子にも遺留分がある

「法定相続分」が認められるのは、亡くなった人が遺言書を作っていない場合に限ります。

そのため、遺言書で相続させる人や相続させる財産が決められている場合はそちらが優先されます。

ただし、配偶者や子供には遺留分と呼ばれる最低限度の遺産を相続できる権利があります。

前妻の子であっても、後妻の子と同様に遺留分が認められています。

なお、子供の遺留分は法定相続分の2分の1です。

そのため、遺言書に「前妻の子には相続させない」と書かれていたとしても、前妻の子は遺留分に相当する金額を請求できます。

例えば、先ほど解説したケースにおいて、各相続人の遺留分は下記の通りです。

| 法定相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |

| 現在の妻(配偶者) | 1/2 | 1/4 |

| 前妻の子 | 1/4 | 1/8 |

| 現在の妻との子 | 1/4 | 1/8 |

また、遺留分は相続開始から10年以内に贈与されたものにも適用されるので注意が必要です。

1-3 前妻に相続権はない

前妻の子は法定相続人になりますが、前妻は離婚した時点で相続権を失います。

ただし、子どもが未成年で前妻に親権がある場合、前妻が子どもの法定代理人となるため、遺産分割協議への参加や手続きは前妻が行います。

また、相続された遺産の管理も親権者である前妻が行うので、場合によっては前妻が財産を使い込んでしまう恐れもあるでしょう。

遺産分割協議に前妻が関わってくる以外にも、前妻の子との間に起きやすい相続トラブルはいくつかあります。次の章で詳しく確認していきましょう。

2章 前妻の子との間で起きやすい相続トラブル

1章で解説したように、音信不通の状態が続いていても、前妻の子は後妻の子と同様に法定相続人になります。

関係性が薄いもしくは悪い前妻の子と遺産分割を行うにあたり、相続トラブルに発展してしまうケースも多く注意が必要です。

前妻の子との間で起きやすい相続トラブルは、主に以下の通りです。

- 前妻の子と連絡が取れない

- 前妻の子が相続手続きに協力してくれない

- 後妻と後妻の子が財産をすべて相続しようとする

- 前妻の子が遺留分侵害額請求をしてくる

それぞれ対処法とともに詳しく確認していきましょう。

2-1 前妻の子と連絡が取れない

亡くなった人が前妻の子と長年にわたり音信不通だった場合には、後妻や後妻の子が前妻の子と連絡が取れず相続手続きを進められなくなるケースが多いです。

亡くなった人の財産を誰がどれだけ相続するかを話し合う遺産分割協議は、法定相続人「全員」で行わなければなりません。

前妻の子も法定相続人であるので、連絡が取れないもしくは無視される状況が続くとその後の相続手続きにも影響が出てしまいます。

前妻の子の連絡先がわからない場合は、戸籍の附票を取得すれば現住所を調べられます。

現住所が判明し手紙を送ったものの無視される場合には、相続人同士での解決が難しいので専門家への相談や遺産分割調停を行うこともご検討ください。

2-2 前妻の子が相続手続きに協力してくれない

相続開始後に前妻の子と連絡がついたものの遺産分割協議や相続手続きに協力してくれない場合もあるでしょう。

「父親のことは思い出したくない」「面倒事に巻き込まれたくない」と考える前妻の子もいるからです。

また、前妻の子が未成年者の場合には、代理人となった前妻が遺産分割協議や相続手続きに協力的でないケースもあります。

- 遺言書を作成しておき前妻の子の協力がなくても相続手続きを進められるようにする

- 自分たちで相続手続きを行わなくてすむように専門家に依頼する

トラブルや相続手続き時のストレスを避けたいのであれば、上記もご検討ください。

2-3 後妻と後妻の子が財産をすべて相続しようとする

前妻の子に財産を渡さず、後妻と後妻の子がすべて相続しようとしてトラブルに発展するケースも多いです。

1章で解説したように、前妻の子も後妻の子同様に相続権を持っています。

相続が発生したことを隠す、遺産の金額や内容を前妻の子に隠して相続手続きを行うのはやめましょう。

前妻の子に不信感を持たれてしまい、場合によっては遺産分割調停を起こされてしまう可能性もあります。

「住み続けた家を相続したい」など相続に関する希望がある場合には、前妻の子に納得してもらえるように真摯に説明することも大切です。

また、夫が亡くなる前から遺言書の作成や生前贈与など相続対策をしてもらうのも良いでしょう。

2-4 前妻の子が遺留分侵害額請求をしてくる

前妻の子に財産を相続させない目的で作成した遺言書が前妻の子の遺留分を侵害していると、遺留分トラブルに発展しやすいです。

前妻の子が遺留分侵害額請求をした場合、遺言書によって財産を多く受け取った後妻や後妻の子が前妻の子に対し、遺留分侵害相当額の金銭を支払わなければなりません。

相続トラブルを回避するために遺言書を作成するのであれば、遺留分も考慮したものを作成しておきましょう。

3章 前妻の子に財産を相続させない方法

前妻の子も後妻の子同様に法定相続人である以上、生前のうちに相続対策をしない限り、財産を相続させないことはできません。

また、どれだけ相続させたくないと思ったとしても、相続人には遺留分があるため、遺産がある場合一切相続をさせない方法はないことも理解しておきましょう。

相続させたくないのであれば「遺産を一切残さない」ことが最も適した方法です。

前妻の子になるべく財産を相続させない方法は、以下の4つです。

- 遺言書を作成する

- 生前贈与をする

- 自分名義の財産を減らす

- 生命保険を活用する

また、これらの相続対策はどれかひとつだけ行うのではなく、複合的に行うのがおすすめです。

どの対策をどれだけ行うかの判断は個人では難しいので、相続に詳しい専門家に相談するのが良いでしょう。

3-1 遺言書を作成しておく

遺言書の内容は、法律で決められた法定相続人や法定相続分よりも優先されます。

そのため、前妻の子になるべく遺産を相続させたくないのであれば、遺言書の作成が有効です。

ただし、前述したとおり前妻の子には遺留分があります。

「前妻の子には相続しない」と遺言書に記載したとしても、法定相続分の2分の1に相当する金額を遺留分として請求される可能性があることにはご留意ください。

前妻の子と後妻との間で相続トラブルを回避したい場合には、遺留分まで考慮した遺言書を作成するのが良いでしょう。

3-2 生前贈与をしておく

前妻の子に相続されるのは、あくまで前妻の子の実親である故人が保有していた財産です。

そのため、後妻や後妻との子供に生前贈与しておけば、前妻の子に相続させる財産を減らせます。

ただし、故人が亡くなったときからさかのぼって10年間に贈与されたものについては遺産とみなされ、遺留分の計算対象になるので注意が必要です。

「前妻の子に財産を遺したくないから生前贈与したい」と考えるのであれば、早い段階で行っておくのが良いでしょう。

3-3 財産はできるだけ自分名義にしない

前述したとおり、前妻の子に相続されるのは実親が所有していた財産のみです。

後妻名義の財産は、相続の対象外となります。

そのため、後妻と築き上げた共有財産はできるだけ後妻や後妻の子名義にしておくと良いでしょう。

3-4 生命保険を活用する

生命保険金は遺産分割協議の対象とはならず、また、原則として遺留分の対象にもなりません。

現金を残しておくのではなく、生命保険を掛けておけば、遺産分割などは関係なく受取人が全額受け取れます。

まとめ

前妻の子には親権の有無に関わらず「亡くなった人の子供」として相続権があります。

これは、後妻との間に子どもがいた場合も同様で、前妻の子・後妻との子の相続分には変わりはありません。

また、前妻の子には法定相続分の2分の1までの遺留分が認められるので、前妻の子に財産を遺さないように遺言書に記載したとしても、遺留分を請求される可能性があります。

前妻の子がいる場合には、相続トラブルが発生しやすいので、相続開始前から対策をしておくのが良いでしょう。

ただし、相続対策を行うには相続や法律に関する専門的な知識が必要であり、個人で行うのは難しい場合もあります。

必要に応じて、司法書士や弁護士などの相続に詳しい専門家へ相談することもご検討ください。

グリーン司法書士法人では、遺言書の作成や生前贈与など相続対策に関する相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

前妻の子に相続権はあるの?

たとえ故人と長年にわたり音信不通などで疎遠だったとしても、相続権はあります。

そして、前妻の子も後妻の子と同じく第一順位の法定相続人としての権利が与えられます。

詳しくは下記リンク先をご参考にしてください。

▶法定相続分について前妻の子の相続割合はどれくらい?

前妻の子の法定相続分は後妻の子と変わりません。

法定相続人が「配偶者+子」の場合、法定相続分は1/2ずつで、子が複数人いる場合は1/2を均等に分配します。

法定相続人が何人いるか、誰がいるかによって法定相続分は変わるので、詳しくは下記リンク先をご参考にしてください。

▶法定相続分について前妻の子に相続させない方法はある?

前妻の子に相続させない方法は、下記の4つです。

①遺言書を作成する

②生前贈与をする

③自分名義の財産を減らす

④生命保険を活用する

ただし、前妻の子には遺留分があるので一切相続させないことは不可能です。

▶前妻の子に相続させない方法について詳しくはコチラ離婚した前妻に相続権はある?

離婚すると法律上の夫婦関係が消滅するので、前妻に相続権はありません。

▶離婚した前妻の相続について詳しくはコチラ生前贈与すれば、前妻の子に相続させないことはできますか?

生前贈与をすれば、遺産が減るため前妻の子の相続分を減らせます。

しかし、前妻の子も遺留分があるため、生前贈与の時期や相手、内容によっては遺留分侵害額請求される恐れがあります。