相続放棄とは、相続人としての地位を放棄し預貯金や不動産などのプラスの財産や借金などのマイナスの財産すべてを受け継がないようにする手続きです。

相続放棄を行うには、自分が相続人になってから3ヶ月以内に家庭裁判所への申立てが必要になります。

また、代襲相続とは本来相続人である人物が相続発生時にすでに亡くなっている場合に、相続人の子供がかわりに相続人となる制度です。

相続放棄は「自分が最初から相続人ではないとする」手続きであり、相続放棄をした際には代襲相続は発生しません。

そのため、亡くなった親に借金があり自分が相続放棄をしたとしても、自分の子どもや孫たちが相続人になることはないのでご安心ください。

本記事では、相続放棄と代襲相続の関係についてわかりやすく解説していきます。

相続放棄については、下記の記事で詳しく解説しています。

目次

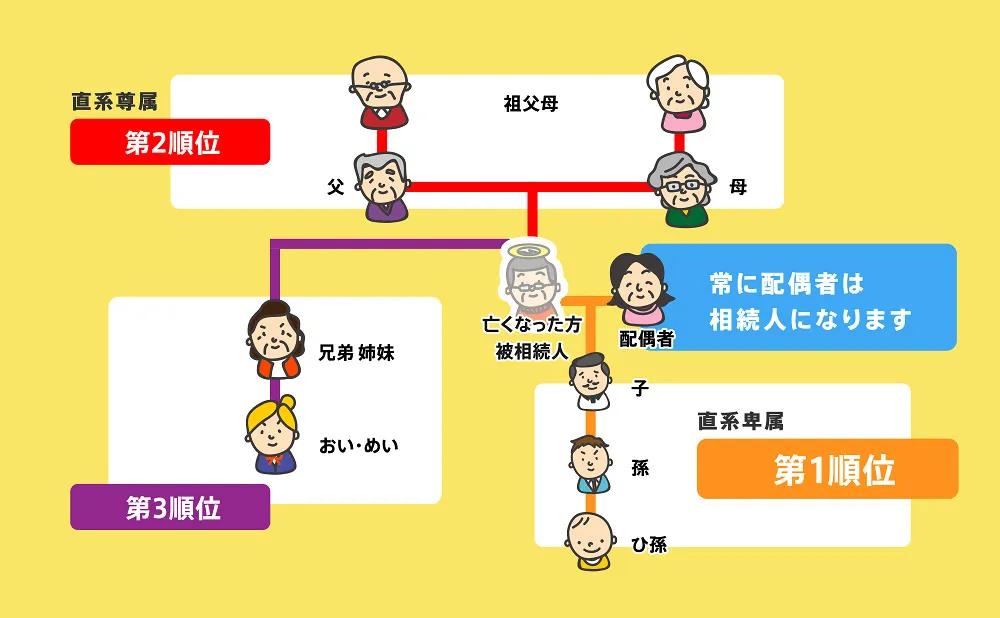

1章 代襲相続とは

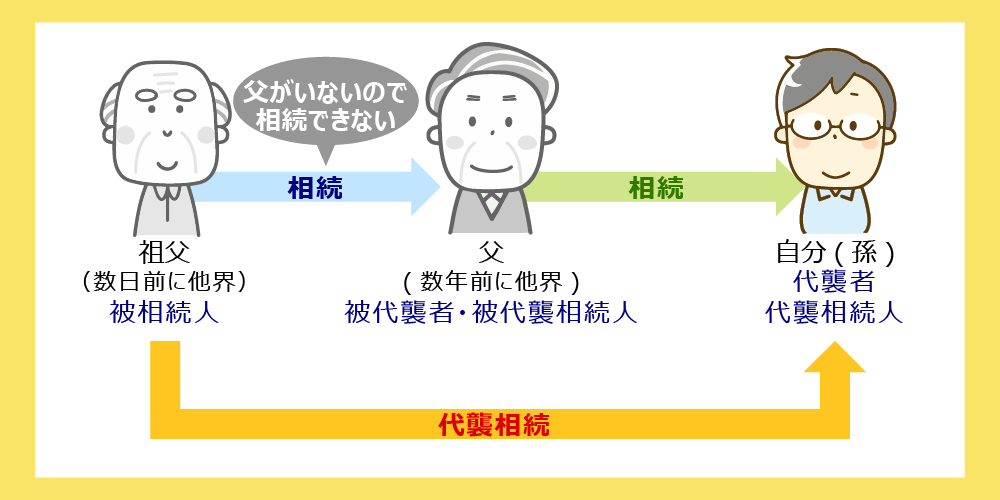

代襲相続とは、亡くなった人が死亡した時点で本来の相続人が既に死亡している場合に、その死亡している相続人の下の代の人が直接相続する制度です。

例えば、上記のイラストでは、祖父が死亡した時点ですでに父が死亡していて相続人になれません。

そのため、代襲相続が発生し孫が祖父の代襲相続人になります。

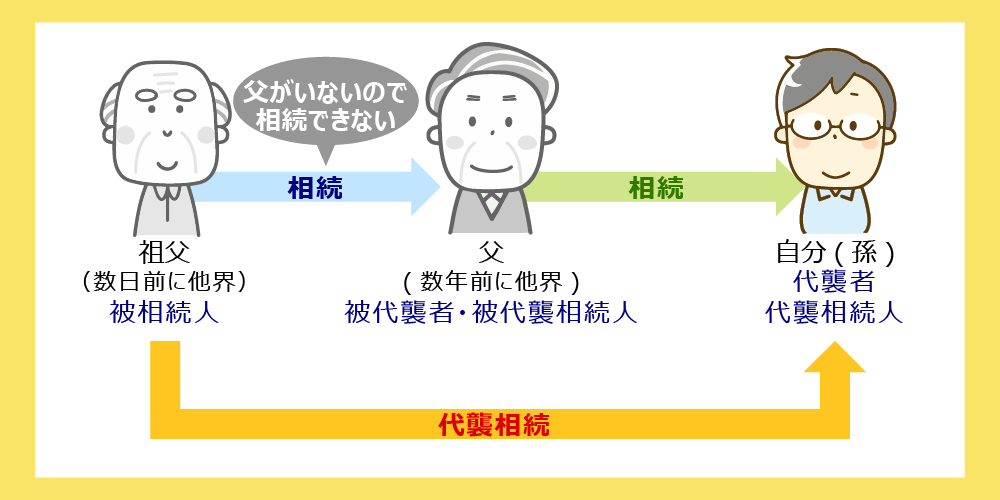

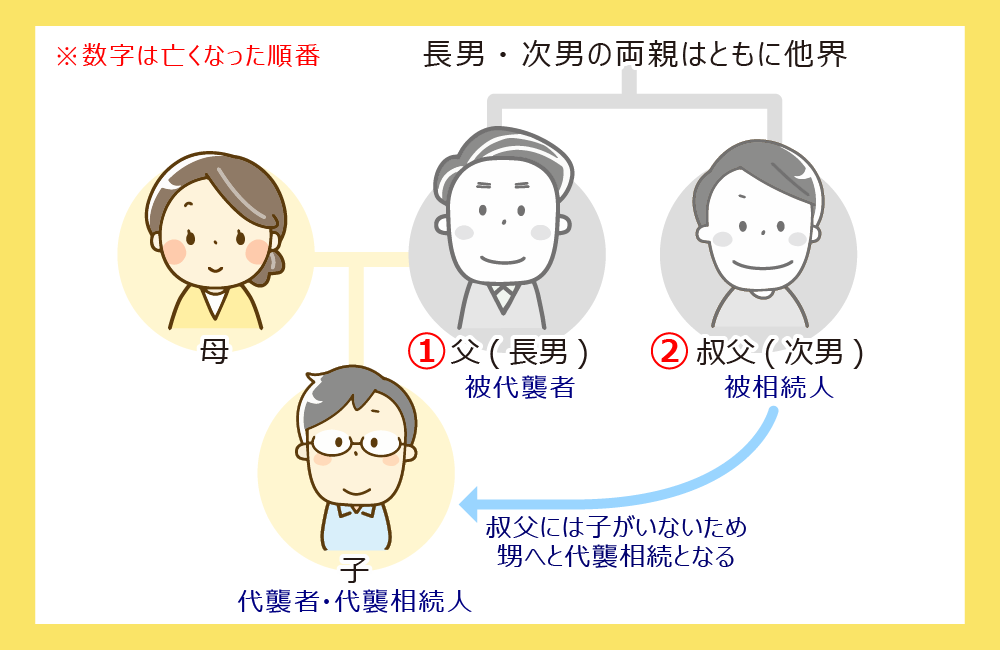

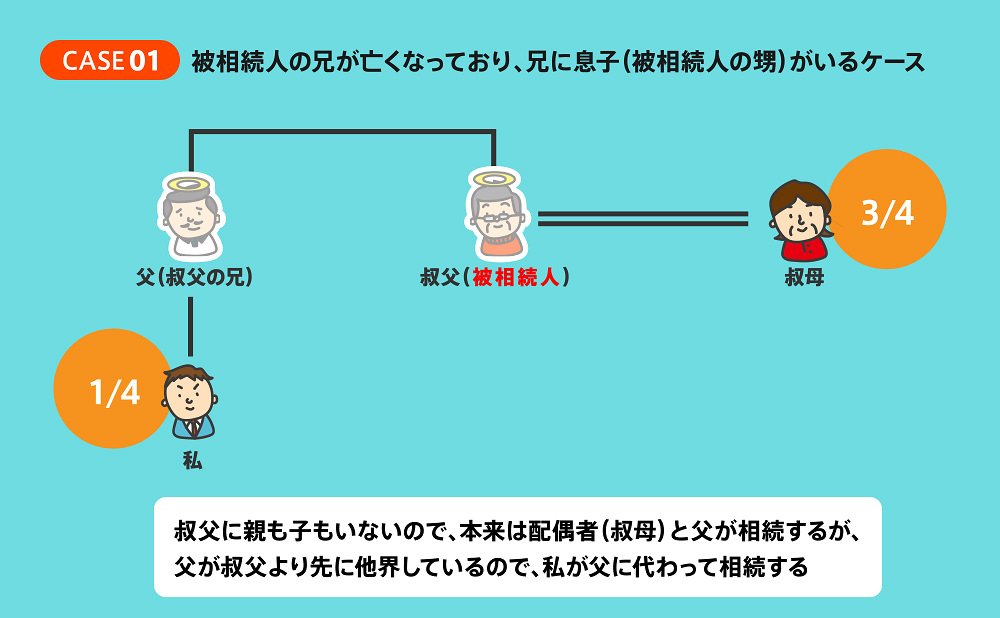

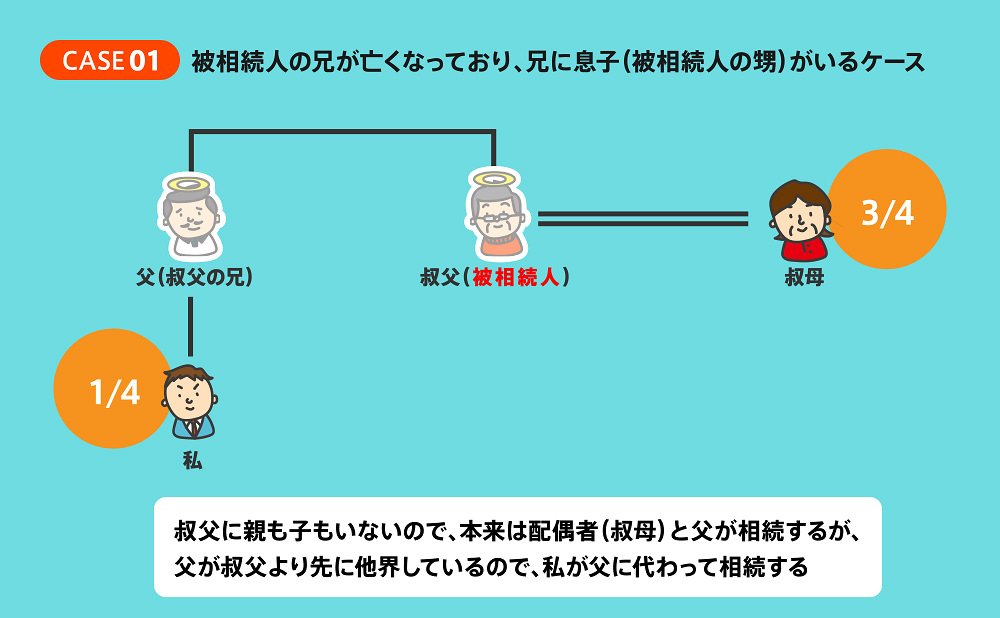

代襲相続は上記のイラストのように、直系尊属の相続に対してのみでなく、兄弟姉妹の相続においても発生します。

上記のイラストのように、相続人であるはずの兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、代襲相続が発生し甥・姪が代襲相続人になります。

2章 相続放棄では代襲相続は発生しない

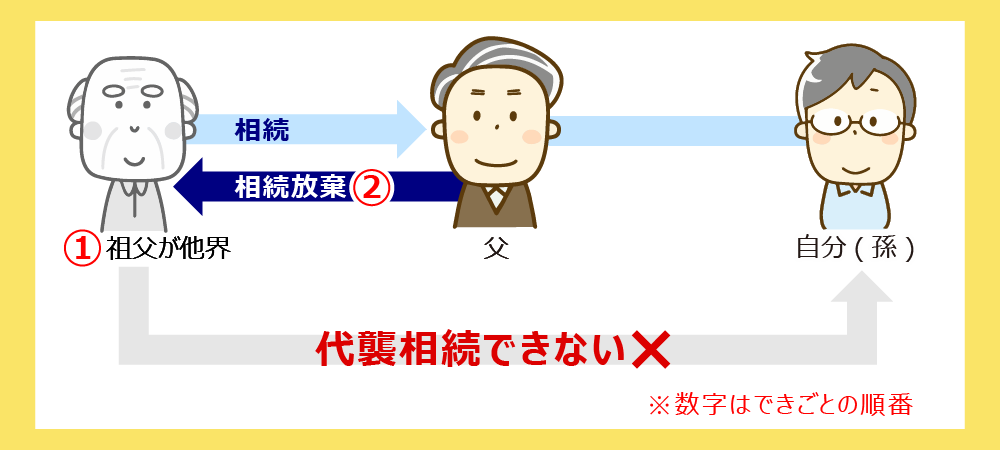

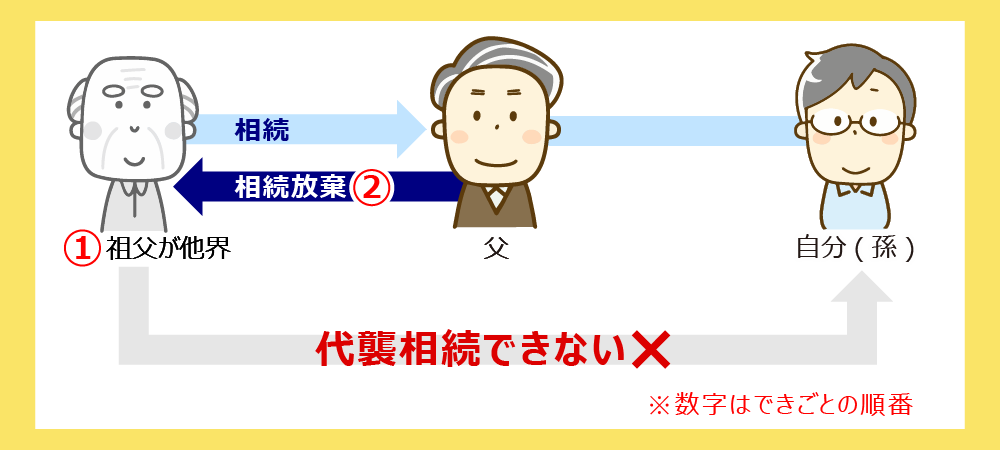

相続放棄をした人には、代襲相続は発生しません。

相続放棄を行うと、法律上は初めから相続人でなかったとみなされるため、その子供などに相続権が移ることもありません。

代襲相続が認められるのは、被相続人より先に相続人が死亡していた場合や、相続欠格・廃除に該当した場合に限られます。

放棄によって発生するケースではない点に注意が必要です。

上記のイラストのように、祖父が亡くなり父が相続放棄した場合には孫は代襲相続人になりません。

親が遺した借金を自分が相続放棄したとしても、自分の子や孫が借金の相続人になるわけではないのでご安心ください。

代襲相続が発生するのは、下記のケースです。

- 相続発生時に法定相続人がすでに死亡していたケース

- 相続人が相続欠格もしくは相続廃除となっていたケース

2-1 相続放棄後に相続権を持つ人の一覧

先ほど解説したように、相続放棄では代襲相続が発生しないので、法定相続人が相続放棄すると次の相続順位の人物に相続権が移ります。

具体的には、下記のように相続権が移っていきます。

| 相続放棄した人 | 次に相続権が移る人 |

| 亡くなった人の子供 | 亡くなった人の親や祖父母 |

| 亡くなった人の親や祖父母 | 亡くなった人の兄弟姉妹 |

| 亡くなった人の兄弟姉妹 | 相続権は誰にも移らない |

なお、相続放棄後は裁判所が次に相続人となる人物に連絡を行うことはありません。

そのため、次の相続順位の人の負担を減らすためにも、相続放棄したことや理由などを自分で連絡しておきましょう。

3章 相続放棄後に代襲相続が発生するケース

相続が発生する順番によっては、過去に相続放棄をしていても代襲相続が発生する場合があります。

具体例を用いて確認していきましょう。

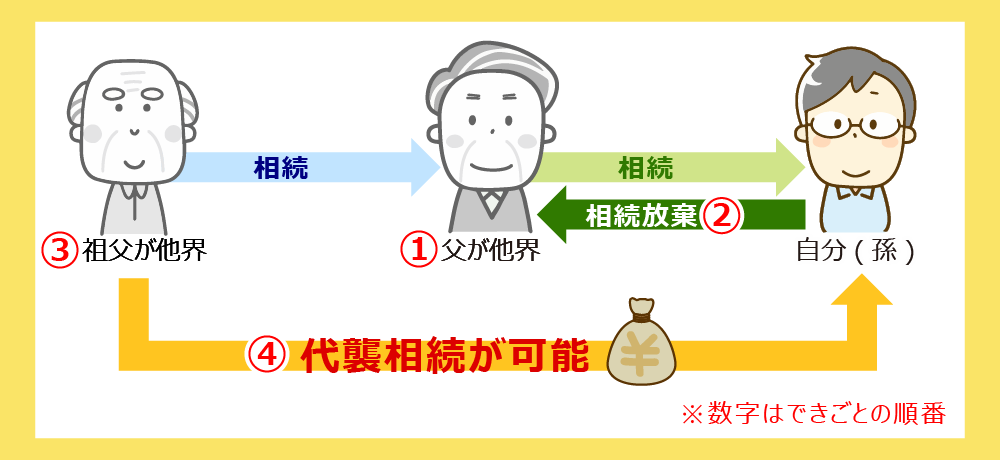

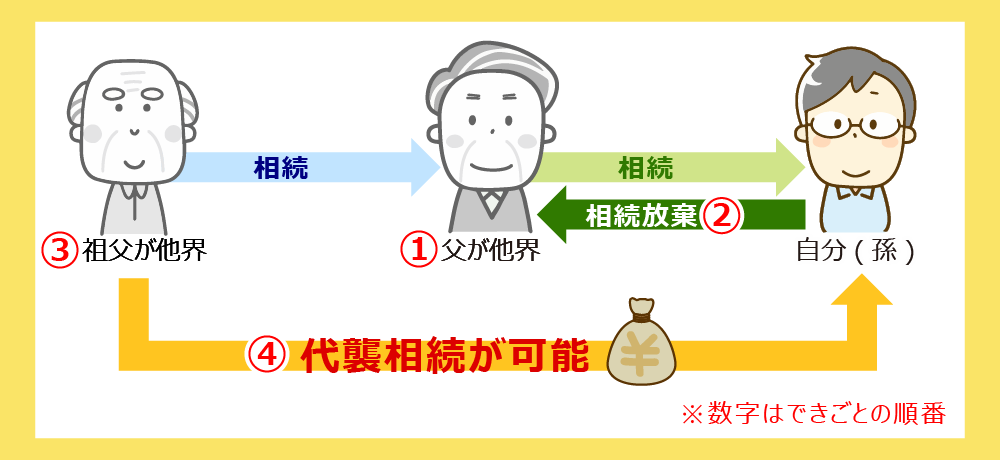

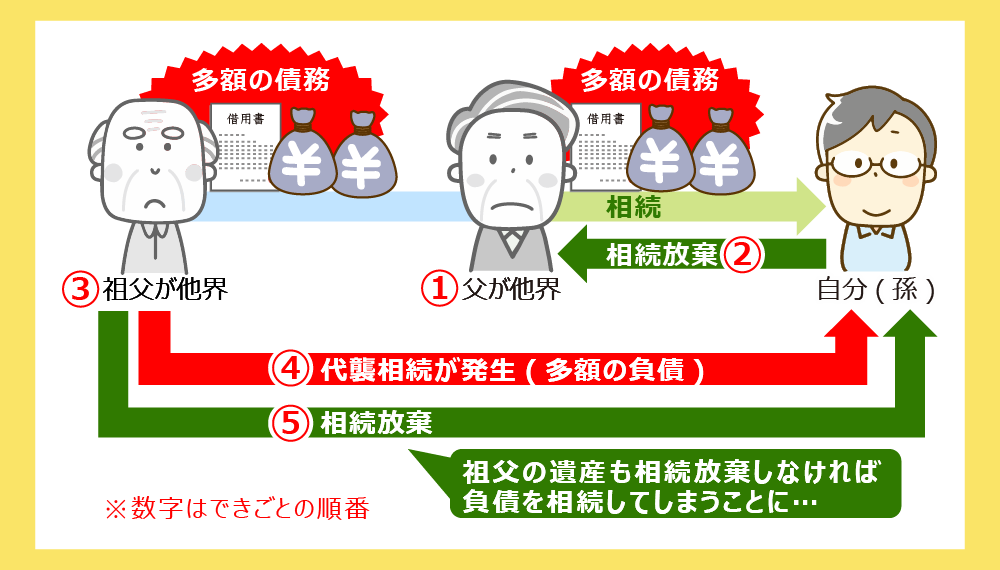

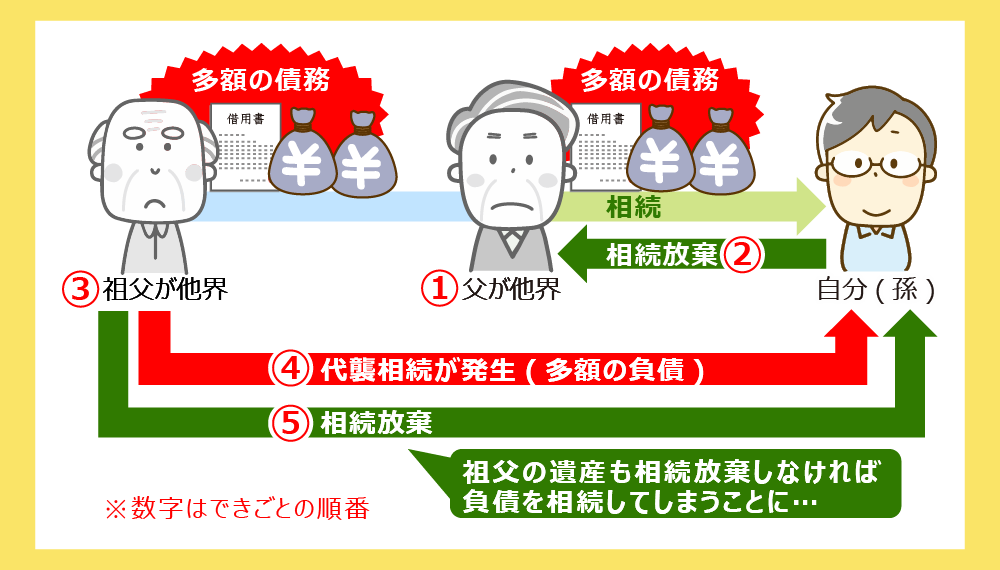

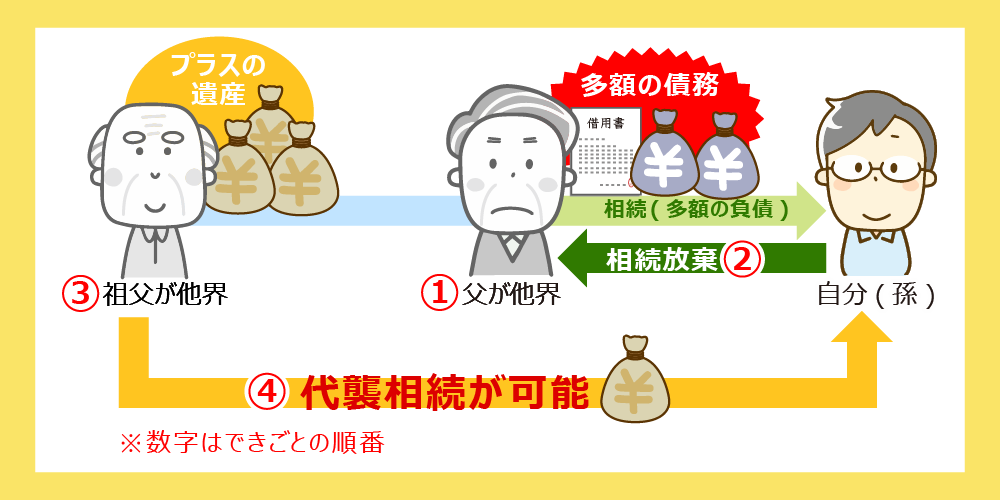

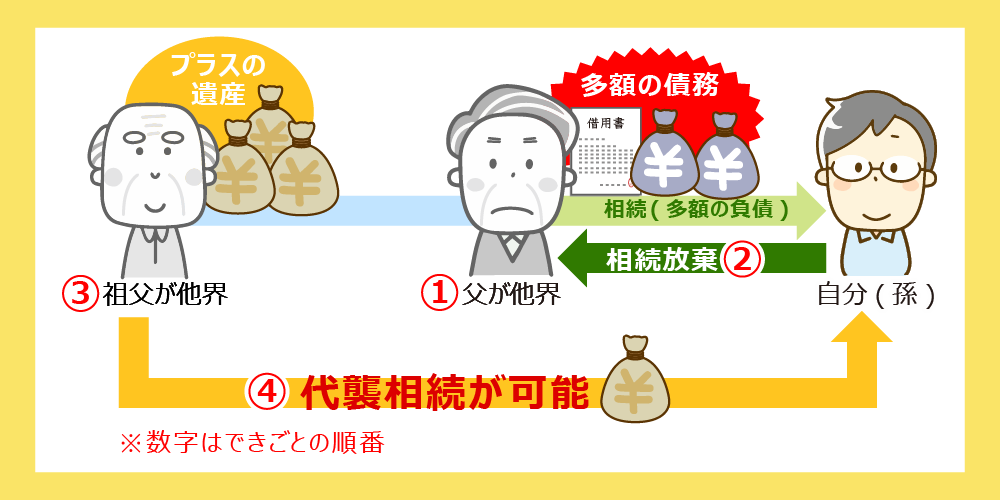

3-1 父の財産を相続放棄した後に祖父の代襲相続人になるケース

- 父が死亡し相続が発生する

- 自分(孫)が相続放棄をする

- 祖父が死亡し相続が発生する

上記のケースでは、父の財産を相続放棄していたとしても、祖父の代襲相続が発生します。

相続放棄は亡くなった人ごとに相続するか放棄するかを判断できる制度だからです。

そのため、上記のイラストでは祖父の相続が発生したときに以下の対応を取る必要があります。

- 祖父の財産を相続する

- 祖父の財産も相続放棄する(家庭裁判所への申立てが必要)

「父の財産を相続放棄したから祖父の財産も相続できないだろう」「父の財産を相続放棄と一緒に祖父の相続放棄も手続きがすんでいるだろう」と考えてしまうのは早計です。

相続放棄には申立て期限があるので、祖父の相続放棄を検討している場合にはご注意ください。

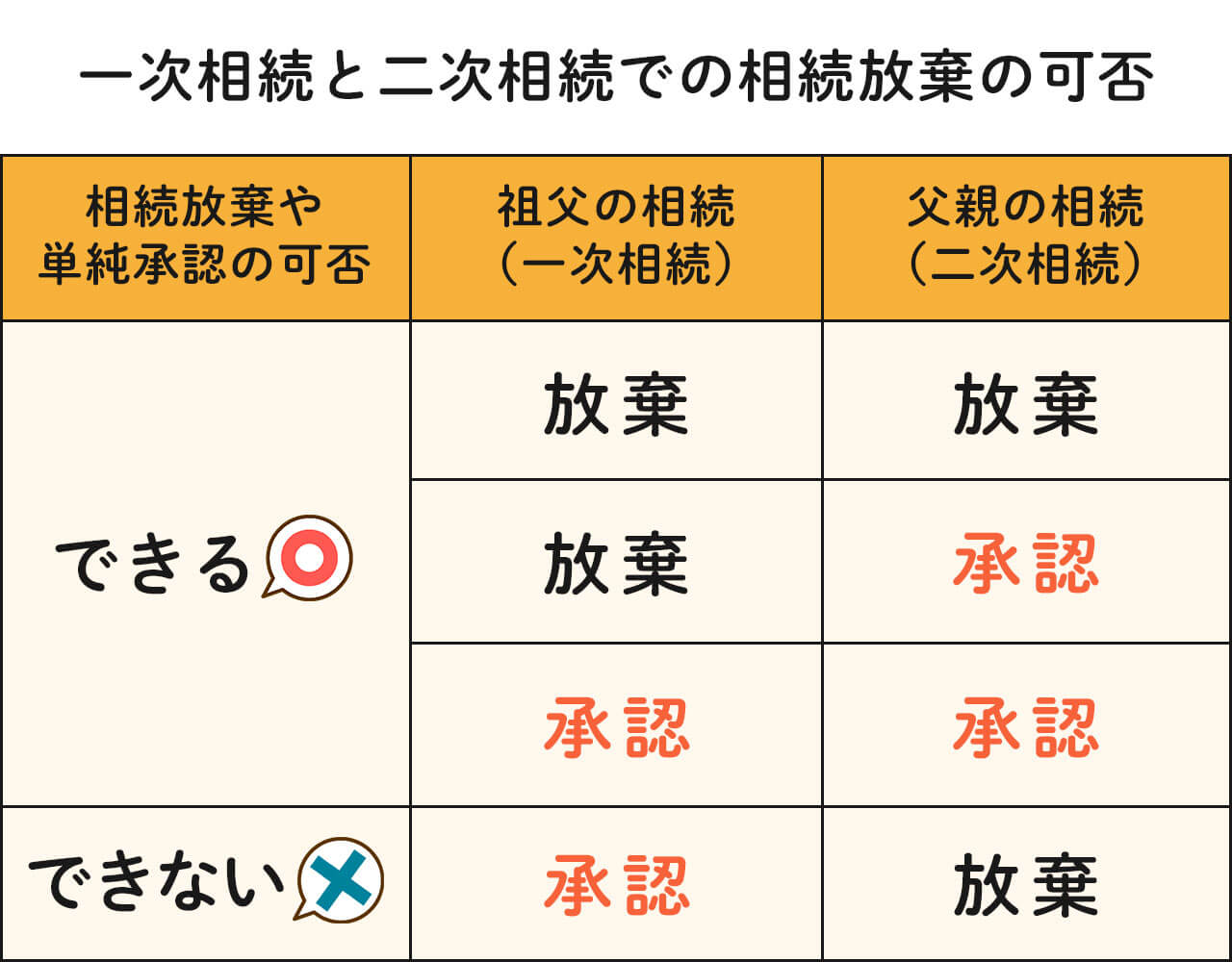

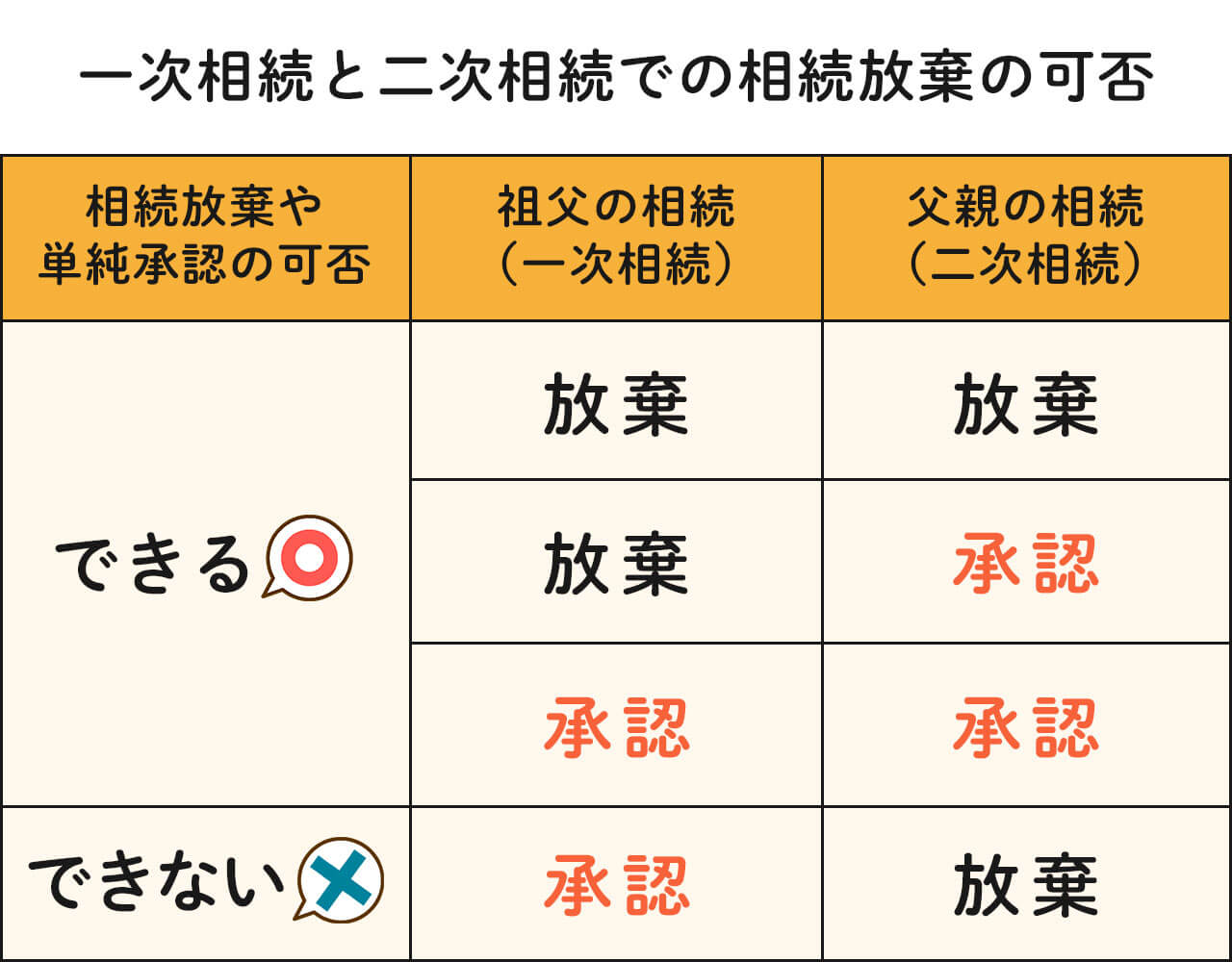

【注意:父が祖父の相続放棄前に死亡した場合には祖父の財産だけを相続することはできない】

祖父が亡くなり父が相続人となる

父が相続手続き中(相続放棄前)に死亡する

自分が父と祖父両方の相続人になる(再転相続)

上記の流れで相続が発生した場合には「父の財産を相続放棄し、祖父の財産のみ相続する」ことは認められません。

具体的には、相続放棄の可否は下図の通りとなります。

再転相続と代襲相続の違いについては、下記の記事もご参考にしてください。

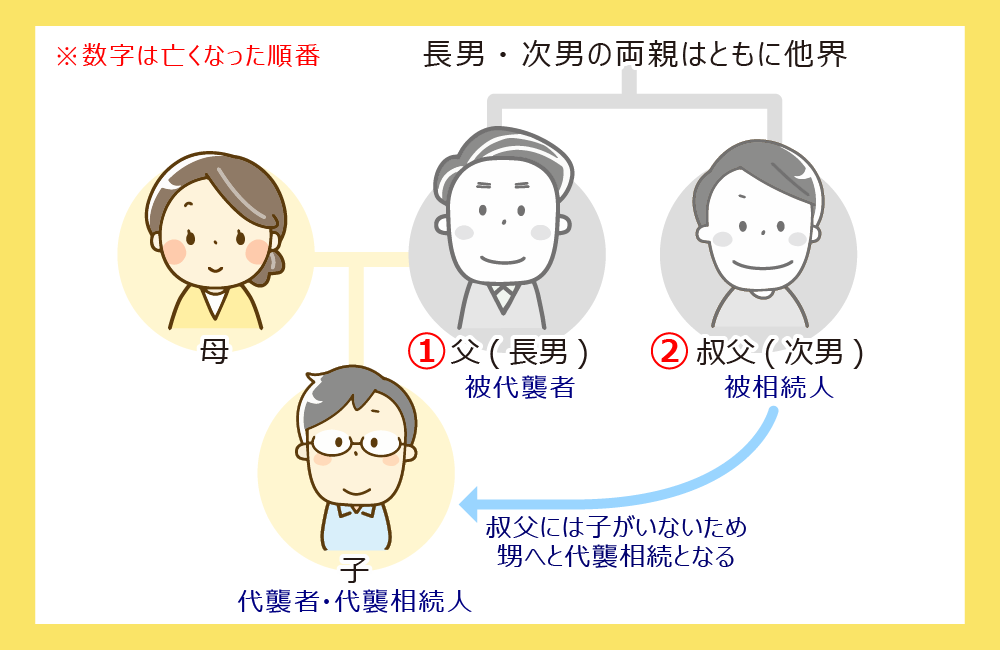

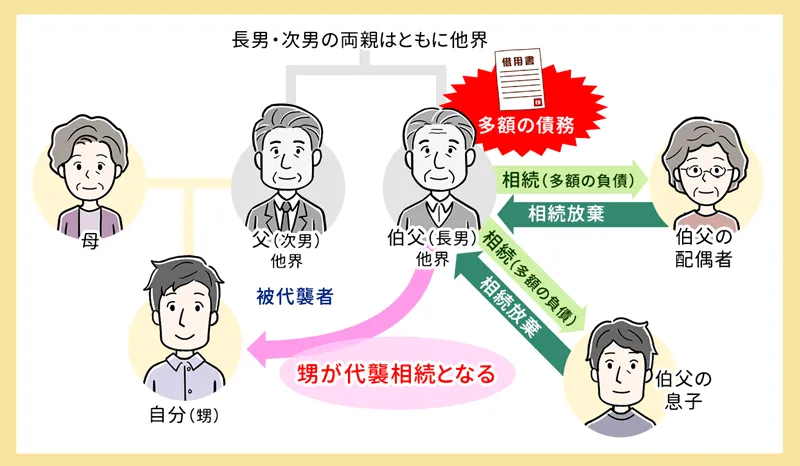

3-2 他の相続人の相続放棄により甥・姪が代襲相続人になるケース

亡くなった人の配偶者や子などが相続放棄をすると、相続順位が低い故人の兄弟姉妹が相続人になります。

相続発生時に故人の兄弟姉妹がすでに亡くなっていると、代襲相続が発生し故人から見た甥や姪が代襲相続人になります。

故人が借金を遺して亡くなった場合、甥や姪と関係性の薄い立場であっても相続放棄の手続きが必要になるので注意が必要です。

また、他の相続人の相続放棄により自分が相続人になったとしても、家庭裁判所から直接連絡が行くことはありません。

相続放棄をする際には自分の後に相続人となる人物に対し、以下を伝えておき親族の負担を減らしましょう。

- 自分が相続放棄をしたこと

- それにより、故人の兄弟姉妹(甥・姪)が相続人になったこと

- 相続放棄をした理由

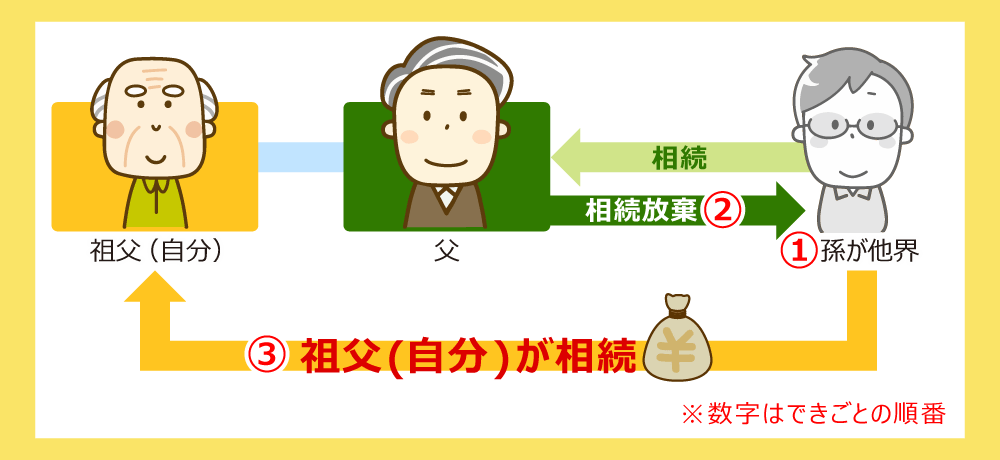

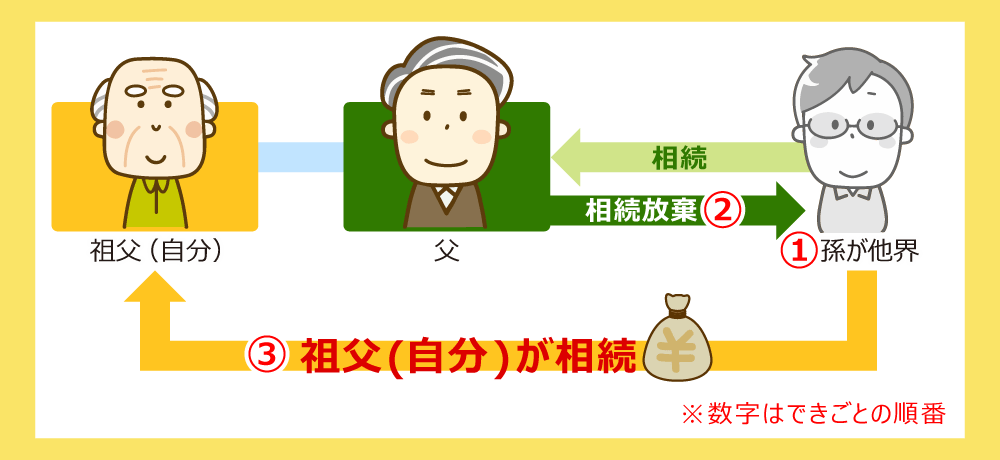

3-3 父母が死亡した子の相続を放棄をした場合は祖父母が子の相続人になる

- 孫が死亡した

- 相続人となった父が相続放棄した

あまりないケースですが、上記のイラストの相続では父が相続放棄をしたとしても祖父が孫の相続人になります。

祖父が孫の財産を相続したくない場合には、相続放棄の手続きを行わなければなりません。

法律では、代襲相続はすでに亡くなっている人のかわりに下の世代の人が相続人になる制度だからです。

反対に、上の代の人が相続するときには代襲相続は適用されません。

このように、相続放棄と代襲相続の関係は複雑であり、相続が発生する順番や相続人と故人の関係によっても変わってきます。

次の章では、代襲相続人が相続放棄すべきかを判断する方法を紹介していきます。

4章 代襲相続人が相続放棄を検討すべきケース

代襲相続が発生する相続放棄では、誰の財産を相続放棄すべきなのかの判断が非常に重要です。

また、自分が誰が亡くなったときに相続人となるのかも合わせて知っておく必要があります。

- 父が亡くなった後に祖父が借金を遺して亡くなったケース

- 叔父・叔母が多額の借金を遺して亡くなったケース

上記のケースでは、相続放棄を検討するのが良いでしょう。

それぞれのケースについて詳しく解説していきます。

4-1 父が亡くなった後に祖父が借金を遺して亡くなったケース

- 父が借金を遺して死亡した

- 孫(自分)が父の相続放棄をした

- 祖父が借金を遺して死亡した

本記事の3章で解説したように、父の財産を相続放棄していても祖父の代襲相続人になります。

そのため、父の後に亡くなった祖父も借金を遺して亡くなった場合には、祖父の相続放棄の手続きもしなければなりません。

相続放棄の期限は「自分が相続人になってから3ヶ月以内」と決められているので注意が必要です。

【父の財産を相続放棄しても祖父の財産を相続できる】

本記事で解説したように、相続放棄は亡くなった人別に行う手続きです。

そのため、父の財産を相続放棄していてもその後に亡くなった祖父の財産を相続することも認められています。

4-2 叔父・叔母が多額の借金を遺して亡くなったケース

- 叔父が死亡した

- 叔父の配偶者、子供が相続放棄をした(祖父母はすでに他界)

- 父(故人から見た弟)はすでに亡くなっているので自分(故人からみた甥)が代襲相続人となる

上記のように、他の相続人が相続放棄したことにより代襲相続が発生し甥や姪が相続人になるケースもあります。

叔父が多額の借金を遺して亡くなった場合には、他の相続人同様に自分も相続放棄を行うのが良いでしょう。

なお、甥や姪が相続放棄する際には必要書類の数が多く手続きが非常に大変になります。

期限内に確実に手続きを終えたい、ミスなく相続放棄を完了させたい場合には相続に詳しい司法書士や弁護士に依頼することもご検討ください。

まとめ

代襲相続はすでに相続人が亡くなっている場合に下の世代が相続人になる制度です。

相続放棄をした相続人は初めから相続人ではなかった扱いになるので、下の世代が代襲相続人になることはありません。

一方で、父の相続放棄をしても祖父の代襲相続は発生するので、父と祖父両方の財産を相続したくない場合には2人それぞれ相続放棄の申立てが必要です。

また、相続放棄をすると相続順位が低い人物に相続権が移るので、甥や姪が代襲相続人となり相続放棄を検討しなければならないケースもあるでしょう。

相続放棄と代襲相続の関係は複雑であり、自分が誰の相続人になっているのか、相続放棄すべきなのかを期限内に判断しなければなりません。

相続放棄をすべきか判断がつかないケースや判断や手続きに悩んでしまう部分を解決し、確実に相続放棄したい場合には専門家への相談も検討しましょう。

グリーン司法書士法人では、相続放棄に関する相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

死んだ人の借金はどうなる?

死亡した人の借金は法定相続人が相続します。

相続したくない場合には、自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所への申立て手続きが必要です。

▶借金の相続について詳しくはコチラ相続放棄したら何もしなくて良い?

相続放棄をしても故人が遺した財産の管理義務は残ります。

放置していると近隣住宅とのトラブルや損害賠償問題に発展する恐れもありますし、賃貸住宅の場合は大家さんから退去を求められる場合が多いです。

▶相続放棄後の管理義務について詳しくはコチラ相続放棄で代襲相続は発生する?

代襲相続は相続人がすでに死亡している際に発生するため、相続放棄をした相続人に対しては代襲相続は発生しません。

したがって、子供が相続放棄したとしても孫が相続権を持つことはないのでご安心ください。

▶相続放棄と代襲相続の関係について詳しくはコチラ相続放棄した場合、相続順位はどうなる?

相続放棄をした相続人は、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。

同順位の相続人が全員相続放棄すると、次の相続順位の相続人に相続権が移ります。

▶相続放棄について詳しくはコチラ親が相続放棄した場合、孫は祖父母の代襲相続人となりますか?

親が相続放棄した場合、その親の法定相続分は初めからなかった扱いとなり、たとえ孫であっても「祖父母の代襲相続」は発生しません。

つまり、親の放棄で子供に相続権は引き継がれず、遺産も債務も相続されません。相続放棄すると相続人はいなくなりますか?

同順位の相続人全員が相続放棄すると、次の順位の相続人に相続権が移ります。

そして、相続人全員が相続放棄すると、相続人はいなくなり亡くなった人の資産が債権者に分配されます。

▶相続人全員が相続放棄したときの取り扱いについて詳しくはコチラ代襲相続を回避するには?

相続発生時に相続人がすでに死亡していると代襲相続が発生するため、回避することはできません。

代襲相続によるトラブルを避けたいのであれば、遺言書を作成しておくなどがおすすめです。

▶代襲相続時のトラブルについて詳しくはコチラ