- 相続放棄の期限および起算点

- 相続放棄の期限が延長できるケース

- 相続放棄の期限に間に合わないときの対処法

相続放棄をすれば、亡くなった人の借金の返済義務を受け継がずにすみます。

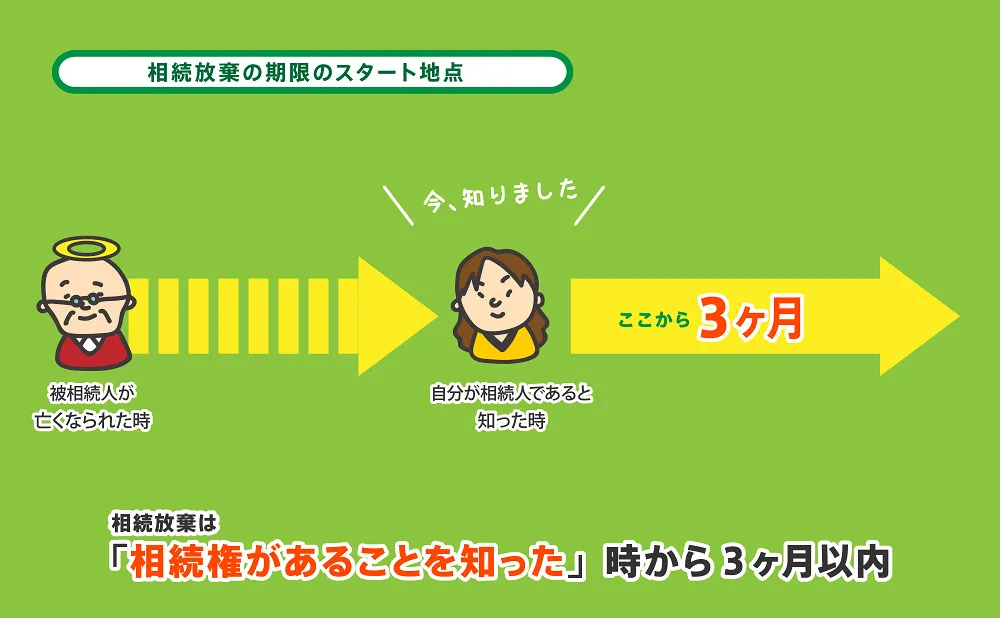

ただし、相続放棄には「自分が相続人になってから3ヶ月以内」と期限が設定されているので注意しなければなりません。

相続放棄の期限を過ぎてしまうと、家庭裁判所の相続放棄を認めてもらえない可能性があります。

相続放棄の期限に遅れてしまわないように、家族や親族が亡くなったときには、亡くなった人が借金をしていたかどうかすぐに調査を行いましょう。

本記事では、相続放棄の期限や起算点、期限を過ぎたときの対処法を解説します。

相続放棄については、下記の気jでも詳しく解説しているのであわせてご参考にしてください。

目次

1章 相続放棄の期限は「自分が相続人であると知ってから3ヶ月」

相続放棄の申立ては「自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内」と期限が設定されています。

相続人ごとの起算点や期限についての取り扱いを詳しく見ていきましょう。

1-1 【相続人別】相続放棄の期限の起算点

相続放棄の期限は「自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内」であり、相続人によって相続放棄の起算点が変わってきます。

相続放棄の期限の起算点は、それぞれ下記の通りです。

| 相続人 | 相続放棄の期限の起算点 |

| 配偶者・子供(成人済み) | 原則として、死亡の事実を知ったときから3ヶ月以内 |

| 子供(未成年) | 親権者(通常は親)が「未成年者が相続人となった事実を知ったときから3ヶ月以内」 |

| 両親や兄弟姉妹、甥・姪 | 自分より先の順位の相続人全員が相続放棄し、自分が相続人となった事実を知ったときから3ヶ月以内 |

上記のように、相続人や状況によって、相続放棄の期限の起算点は変わってきます。

ケース別に詳しく見ていきましょう。

1-1-1 相続人が配偶者や成人済みの子供の場合

相続人が配偶者および成人済みの子供の場合は、原則として相続放棄の期限は「死亡の事実を知った時」から3ヶ月以内です。

ただし、あくまで原則であり、下記のケースなどでは故人の死亡を知るタイミングが遅くなり、起算点もずれることが予想されます。

- 親子であっても疎遠であるケース

- 幼少期に親が離婚しており、父親もしくは母親とその後一切連絡を取っていなかったケース

上記のケースでは、父親や母親が亡くなってもすぐにその事実を知れるとは限りません。

状況によっては、死亡して数年後に子供が自分が相続人であると知るケースもあるでしょう。

そのときは、通知や他の相続人からの連絡で死亡の事実を知った日が相続放棄の期限のスタート地点になります。

1-1-2 相続人が未成年の子供の場合

相続人が未成年の子供の場合、相続放棄の期限は「その方の親権者(通常は親)がその未成年者が相続人となった事実を知った時から3ヶ月以内」です。

たとえ、未成年者である子供本人が死亡の事実を知っていても、親権者が知らなければ、期限は進行しません。

例えば、離婚をされて幼少のお子さんと同居されているお母さんが、元夫の死亡を一年過ぎてから知ったとすると、その死亡を知ったときから相続放棄の期限が進行します。

1-1-3 相続人が故人の両親や兄弟姉妹などの場合自分が相続人となった事を知った時から3ヶ月

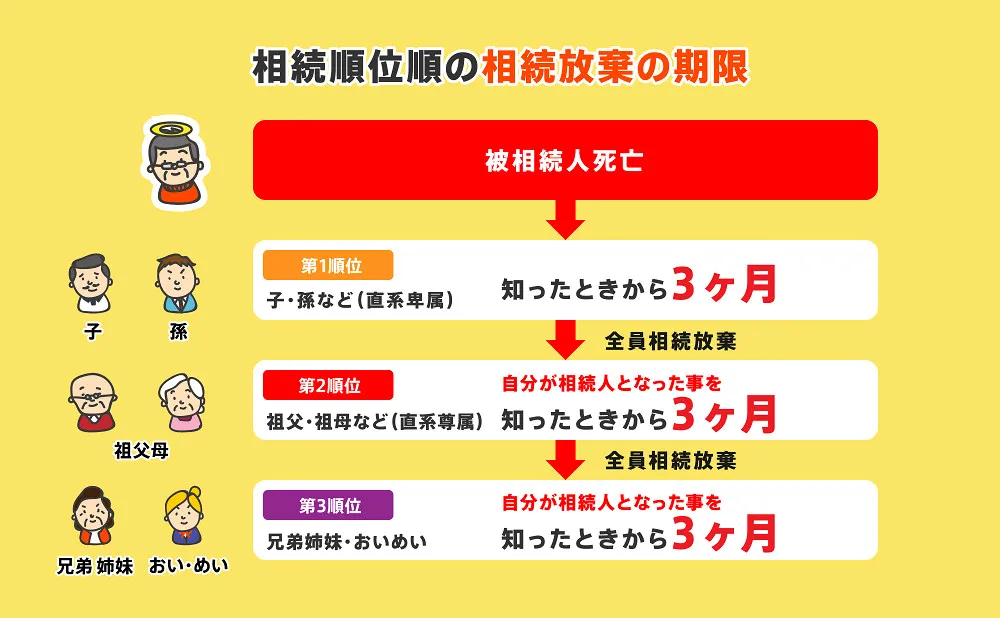

相続人になる人物は、法律により優先順位が下記のように決められています。

| 常に相続人になる | 配偶者 |

| 第一順位 | 子供や孫 |

| 第二順位 | 親や祖父母 |

| 第三順位 | 兄弟姉妹や甥・姪 |

優先順位の高い人物が1人でもいれば、優先順位の低い人物が相続人になることはありません。

ただし、子供など優先順位の高い人物が全員相続放棄すると、第二順位、第三順位へ相続権が移ります。

故人の子供全員が相続放棄し、故人の両親や兄弟姉妹が相続人になったときには、先順位の相続人から連絡を受け「自分が相続人であると知ったとき」から相続放棄の期限が進行します。

1-2 「相続人であることを知ったとき」は自己申告で大丈夫

相続放棄の期限のスタート地点である「自分が相続人であることを知ったとき」は、あくまでも自己申告で問題ありません。

相続放棄の申立て時に提出する相続放棄申述書には自分が相続人であると知った日を記載します。

電話連絡などの証拠が残らない形での通知や連絡を受けた場合は「本当にその日で大丈夫かな?」というお声を良く聞きますが、本当にその日なら問題はありません。

他にも、書面などを受け取って自分が相続人となった事実を知った場合、基本的にはその書面を受け取った日が期限のスタート地点となります。

書類が作成された日ではないことを理解しておきましょう。

また、実際の実務では、故人の死亡から3ヶ月を超えて相続放棄の申立てをするケースでは相続放棄申述書だけでなく上申書を付けて細かい経緯を記載したり、書面等の証拠を添付します。

このように、相続放棄に精通した司法書士や弁護士であれば、故人の死亡から3ヶ月以上経っている相続放棄の申立ても行えます。

相続放棄をミスなく確実に手続きしたい人や相続発生から3ヶ月以上過ぎてから申立てをしたい人は、相続放棄に詳しい専門家への相談がおすすめです。

1-3 家庭裁判所への書類提出日が3ヶ月以内なら大丈夫

家庭裁判者に相続放棄を申し立てても、そこから内容の確認などがあり、相続放棄が認められるまで数日~数週間かかることが一般的です。

しかし、相続放棄の期限の判断はあくまでも、裁判所に書類を提出した日ですのでご安心ください。

1-4 相続放棄の期限がぎりぎりなら書類がそろってなくてもとにかく申請

相続放棄をする際には、相続放棄申述書の作成だけでなく様々な書類の収集もしなければなりません。

万が一、期限ぎりぎりで相続放棄をしようとし、必要書類の収集が間に合わない場合は、相続放棄申述書だけでも家庭裁判所に提出して受付してもらいましょう。

必要書類は後で提出するように指示されますが、期限切れにはなりません。

2章 相続放棄の期限は手続きすれば延長できる(熟慮期間の伸長申立て)

相続放棄をする際には、相続人調査や相続財産調査をすませる必要があります。

故人の借金や財産に関する調査が間に合わず、相続放棄の期限である3ヶ月以内ではとても判断できないケースも中にはあるでしょう。

その際には、相続放棄の期限を延長を家庭裁判所に申立てるのがおすすめです。

ただし、相続放棄の期限の延長可否を判断するのは家庭裁判所であり、延長しなければならない理由があると証明しなければなりません。

また、相続放棄の期限を延長する際には、下記を注意しましょう。

- 相続放棄の期限の延長が認められるのは1~3ヶ月程度

- 相続放棄の期限の延長が認められるのは、申立てした人のみ

相続放棄の期限を延長する方法および必要書類は、下記の通りです。

| 申立てする人 | 相続放棄の期限を延長したい人 |

| 申立て先 | 故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |

| 費用 |

|

| 必要書類 |

など |

相続放棄の期限の延長を申立てるときは、故人と相続人の関係性や自分が相続人であることを証明する戸籍謄本類の提出が必要です。

故人の甥や姪が相続人になったケースなどは必要書類の数が増え、申立てを自分で行うのは難しいでしょう。

申立てを確実に完了させるためにも、相続放棄の期限を延長するときには相続に詳しい司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。

3章 期限を過ぎると絶対に相続放棄できない?

相続放棄の期限を過ぎてしまった場合でも、理由によっては相続放棄の申立てが認められる場合があります。

相続放棄の期限を過ぎたときの対処方法を詳しく見ていきましょう。

本章では、相続放棄の期限が過ぎてしまった場合でも、相続放棄が認められるケースが有りますので、どうすれば良いのか対処法について解説していきます。

3-1 期限が過ぎていても相続放棄できるケース

相続放棄をできる期限を過ぎてしまっていても、一定の場合は相続放棄が認められます。

期限を過ぎた場合でも想像放棄が認められるケースは、主に下記の通りです。

- 相続発生後財産調査をしたが、借金の存在がわからなかった

- 借金の存在を知ってから3ヶ月以内である

- 相続した財産の処分をしていない

これらの条件を満たしていれば、相続放棄は問題なく認められる可能性は高いです。

そして、これらの条件を満たしていない場合でも、相続放棄が認められたケースもございます。

そのため、決して諦めずに、当事務所のような相続放棄の経験豊富な司法書士・弁護士に相談しましょう。

3-2 相続放棄の期限が過ぎてから申立てが認められた事例

相続放棄の期限を過ぎた後に、亡くなられた方宛ての借金の督促状が届き多額の借金の存在を知った様な場合は、基本的にはその借金の存在を知ったときから3ヶ月以内なら相続放棄の申立てが認められる可能性は高いです。

一見すると「期限」が過ぎてしまっているかと見えますが、このようなケースでは「借金の存在を知った時」すなわち銀行等から通知を受け取った時が期限のスタート地点として考えられるからです。

そのため、借金に関する通知を受け取った時から3ヶ月以内であれば相続放棄を申し立てて認められる可能性は高いでしょう。

もちろん、相続発生後かなりの時間が経過しており、慎重に手続きを進める必要があります。

相続人が自分で判断、手続きするのは現実的ではありませんので、相続放棄に精通した司法書士・弁護士に必ず相談をしましょう。

3-3 相続放棄の期限を過ぎていて申立てが認められなかった事例

先ほど、亡くなった人の借金の存在について知らなかった場合は、期限を過ぎても相続放棄の申立てが認められやすいと解説しました。

一方で、相続放棄そのものの制度について知らなかった場合は、期限を過ぎた申立てが認められる可能性は低いのでご注意ください。

「相続放棄をすれば借金の返済義務がなくなるなんて知らなかった」という主張は通らないと思ってしまって良いでしょう。

他にも「相続財産調査に時間がかかり期限を過ぎた」といったケースも、本記事の2章で解説した相続放棄の期限の伸長をすればよかったと判断され、申立てが認められる可能性は低いです。

4章 相続放棄の期限に関する注意点

相続放棄の期限については、本記事で解説してきたように相続に関する知識や実務経験がないと判断が難しい部分もあります。

そのため、期限について素人判断しない、相続放棄について相談するときには相続について詳しい司法書士や弁護士に相談することが大切です。

相続放棄の期限については、下記の点にも注意しておきましょう。

- 期限について素人判断しない!

- 司法書士・弁護士などの話も鵜呑みにしすぎない

- 督促状や記録は必ず残しておく

- 期限が完全に過ぎてしまっても諦めない

それぞれ詳しく解説していきます。

4-1 期限について素人判断しない!

本記事で解説してきたように、相続放棄の期限を過ぎてしまうと申立ては原則として認められません。

しかし、中には相続放棄の期限の考え方やスタート地点について誤解している人もいます。

当事務所では自己破産の申立ても行っておりますが、非常に残念な事に相続放棄の期限を勘違いしており相続放棄できなかった人を一定数見てきました。

「もう相続放棄の期限が過ぎてしまっていてダメだ」と判断するのではなく、当事務所の様に相続放棄を多く受託している司法書士や弁護士に相談だけでもしてみましょう。

4-2 司法書士・弁護士等専門家の話も鵜呑みにしすぎない

相続放棄自体は高額な報酬が発生する様な業務ではありません。

その上、申立て手続きに慣れていないと責任の割に報酬が安く、正直な所、積極的に相続放棄を受ける専門家が少ないのも事実です。

残念ながら、当事務所に来られた方の中で他の専門家から「期限を過ぎているので相続放棄できない」と言われてわらをもつかむ思いでご相談に来られて、結果として相続放棄できたという人もいます。

4-3 督促状や記録は必ず残しておく

相続放棄の期限のスタート地点の証拠となるものは、必ず残しておきましょう。

まず、金融機関から届いた故人宛ての督促状には、必ず目を通し保管しましょう。

他にも、電話などで相続人となった事実を知った、場合はその記録をメモ等で必ず残しましょう。

相続放棄の申立ての際には、督促状やメモが必要な場合もありますので、いざというときの為に残しておきましょう。

4-4 期限を完全に過ぎてしまっても諦めない

ここまで読んで頂いて、「自分はもう期限が過ぎてしまっている」と思われても、決して諦めてはいけません。

今まで私も「この事案は難しいな」と感じたケースでも実際に相続放棄が認められていることもあります。

例えば、相続した財産の名義を自分に変更して何年も経過していたが、相続財産のはるか何倍もある借金の返済を迫られていた人が、相続放棄を認められた事もあります。

どんな場合でも、ダメ元の気持ちで相談してください。

まとめ

相続放棄をすれば亡くなった人の借金の返済義務を負わなくてすむ一方で、相続放棄の期限や仕組みそのものを知らずに、亡くなった人の借金を背負ってしまう人がいます。

相続放棄に関しては「知らなかった」という言い訳は通用せず、制度を活用しないでいると膨大な借金を背負ってしまう恐れもあるので注意しましょう。

相続放棄の期限は「自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内」です。

期限までに相続放棄すべきか判断できそうにない場合は、相続放棄の期限の伸長申立てを行う必要があります。

相続放棄すべきか判断するには、亡くなった人の財産調査や借金の有無について調査しなければなりません。

相続放棄に詳しい司法書士や弁護士に相談すれば、相続財産調査から相続放棄すべきかのアドバイス、相続放棄の申立てまで一括で対応可能です。

グリーン司法書士法人では、相続放棄に関する相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

関連記事一覧

よくある質問

相続放棄の期限を過ぎたらどうなる?

相続放棄の期限を過ぎると、原則として相続放棄することはできません。

ただし、個々の事情によっては相続放棄が認められる可能性もあります。相続放棄の期限を過ぎても手続きできるケースとは?

相続放棄をできる期限を過ぎてしまっていても、下記のケースなどでは相続放棄が認められます。

・相続発生後財産調査をしたが、借金の存在がわからなかった

・借金の存在を知ってから3ヶ月以内である

・相続した財産の処分をしていない

相続放棄とは?検討すべきケース3つや手続きの流れ・注意点まとめ

相続放棄とは?検討すべきケース3つや手続きの流れ・注意点まとめ