- 親子間でも贈与税がかかるのか

- 親子間の贈与税を計算する流れ

- 親子間の贈与に役立つ制度

親から子供への贈与は、子供の結婚や住宅購入など、人生の節目で行われることもありますし、相続対策の一環として行われることもあります。

ただし、親子間の生前贈与であっても、一定の金額を超えると、贈与税が課税される恐れがあるのでご注意ください。

本記事では、親子間でも贈与税がかかるのか、贈与税を計算する流れについて解説していきます

目次

1章 親子間でも贈与税がかかる場合がある

結論から言うと、親子間の贈与であっても、贈与税がかかる場合があります。

贈与税には、年間110万円の基礎控除があり、その年に受けた贈与が基礎控除を上回った場合、贈与税が課せられるのでご注意ください。

また、贈与税には控除や特例が用意されているため、これらの制度を活用すれば、110万円を超える贈与も非課税で行えることもあります。

2章 親子間で贈与税がかかるケース・かからないケース

親子間の贈与で贈与税が課せられるかは、贈与の金額や目的などによって決まります。

本章では、親子間で贈与税がかかるケースやかからないケースを解説していきます。

2-1 親子間で贈与税がかかるケース

以下のようなケースでは、たとえ親子間であっても贈与税が課せられる可能性があります。

- 年間110万円を超える贈与を受けた場合

- 住宅ローンや借金の肩代わりをしてもらった場合(みなし贈与)

贈与税には、年間110万円の基礎控除が用意されており、贈与額が基礎控除を上回る場合には贈与税がかかります。

また、直接金銭を受け取っていなくても、借金の肩代わりをしてもらった場合などでは、実質的に贈与を受けたとして贈与税が課せられます。

2-2 親子間で贈与税がかからないケース

一方で、以下のようなケースでは贈与税が課税されない可能性があります。

- 贈与額が年間110万円以内の場合

- 生活費や教育費を都度贈与した場合

- 贈与税の控除や特例を利用した場合

親子は互いに扶養義務があるため、生活費や教育費を贈与した場合には、贈与税がかかりません。

ただし、贈与税を非課税にするには、生活費や教育費を一括ではなく、都度贈与しなければなりません。

また、贈与税の控除・特例を利用すると、年間110万円を超える贈与でも非課税となる場合があります。

3章 親子間の贈与税を計算する流れ

親子間であっても、贈与税を計算する流れは他の贈与とそれほど変わりません。

贈与税を計算する流れは、以下の通りです。

- その年の1月1日から12月31日までの贈与額を合算する

- 贈与額から基礎控除110万円を差し引き、課税対象額を計算する

- 課税対象額に贈与税率を掛ける

贈与税率は累進課税制度を採用しており、税率は2種類用意されています。

親から子供への贈与であり、子供が18歳以上の場合には、特例贈与税率によって贈与税を計算します。

また、贈与税の課税制度には、①暦年贈与と②相続時精算課税制度の2種類があり、先ほど紹介した計算方法は暦年贈与のものです。

相続時精算課税制度を選択した場合、贈与税や将来の相続税の計算が複雑となるので、税理士に相談することをおすすめします。

4章 親子間の贈与税を節税に役立つ制度

贈与税には、控除や特例が用意されており、活用すれば贈与税を大幅に節税可能です。

本章では、親子間の贈与でよく活用される代表的な4つの制度を紹介します。

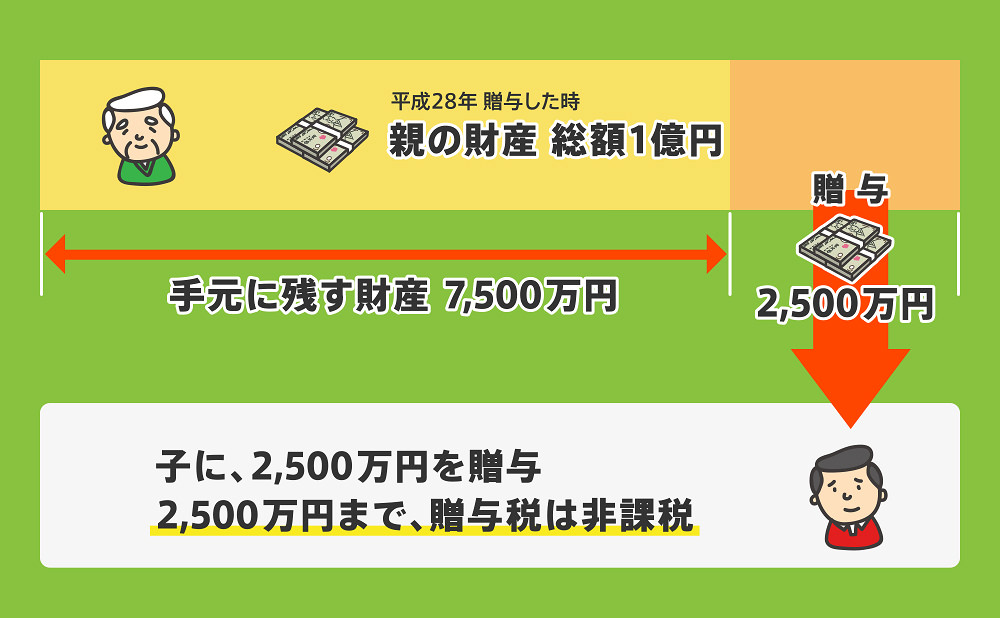

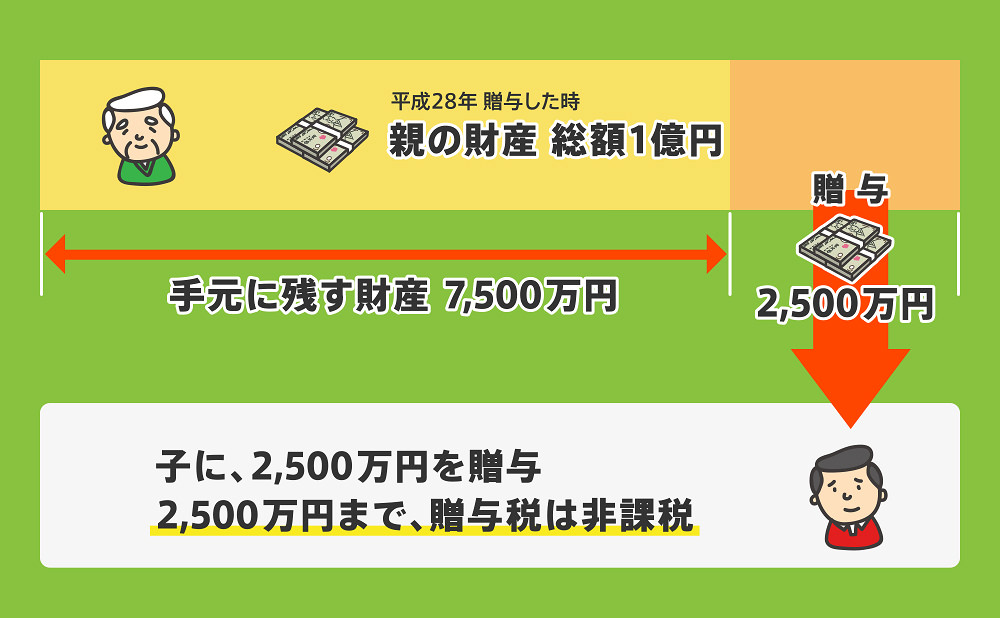

4-1 相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、60歳以上の親(直系尊属)から18歳以上の子供(直系卑属)に対して適用できる制度で、累計2,500万円までの贈与について贈与税がかからなくなります。

ただし、この制度を選択すると、贈与者が死亡したときに贈与財産を相続税の計算対象に含めなければなりません。

そのため、相続時精算課税制度は贈与税の節税効果は大きくても、相続税の節税効果は得られない可能性があります。

【2024年から相続時精算課税制度に毎年110万円の基礎控除額が設定された】

2024年1月1日以降は、相続時精算課税制度に毎年110万円の基礎控除額が設定され、以下のように変更されました。

- 毎年110万円以下の贈与であれば贈与税の申告および納税は不要

- 毎年110万円以下の贈与であれば贈与財産を相続税の加算対象に含めなくて良い

相続時精算課税制度にも暦年贈与同様に基礎控除額が用意されたことでメリットが大きくなり、相続時精算課税制度を選択すべき人が広がると予想できます。

4-2 教育資金の一括贈与の特例措置

教育資金の一括贈与の特例措置とは、親や祖父母が、30歳未満の子供や孫の教育資金を一括で贈与する場合、最大1,500万円まで非課税となる制度です。

制度を利用するには、金融機関で専用口座を作成する必要があり、受講者は金融機関に領収書などを提出することによって贈与財産を都度受け取れる仕組みです。

教育資金の一括贈与の特例措置は、受贈者が30歳になったときに使い切れていない贈与財産がある場合、その分に贈与税が課せられます。

そのため、非課税枠は大きいものの計画的に教育費を支出していく必要があります。

4-3 結婚・子育て資金の一括贈与の特例措置

結婚・子育て資金の一括贈与の特例措置とは、結婚式費用や不妊治療費、子育て費用を目的とした資金援助に対して、最大1,000万円まで非課税とする制度です。

教育資金の一括贈与の特例措置と同様に、金融機関にて専用口座を作成する必要があります。

また、非課税枠1,000万円のうち、結婚費用として利用できるのは300万円までなのでご注意ください。

4-4 住宅取得等資金の非課税の特例措置

住宅取得等資金の非課税の特例措置とは、親や祖父母から、住宅取得資金として贈与を受ける場合、最大1,000万円まで贈与税が非課税となる制度です。

非課税となる金額は、建物の種類や構造によって決まります。

5章 親子間で生前贈与をするときの注意点

親子間での生前贈与を行う際には、以下のような点に注意しておきましょう。

- 親子間でも必ず贈与契約書を作成する

- 現金手渡しでも贈与税の無申告はバレる可能性がある

- 遺言書を作成し特別受益の持ち戻し免除をしておく

それぞれ詳しく解説していきます。

5-1 親子間でも必ず贈与契約書を作成する

親子間の贈与であっても、必ず贈与契約書を作成しておきましょう。

贈与は、贈与者と受贈者の双方の合意があれば成立するため、法律上は贈与契約書の作成は必ずしも必要とされていません。

しかし、贈与契約書を作成していないと、親が亡くなったときに、他の相続人や税務署に贈与があったことを認めてもらえない恐れがあります。

贈与者がなくなった後も、贈与があったことや贈与について合意していたことを証明するために、贈与契約書を作成しておきましょう。

5-2 現金手渡しでも贈与税の無申告はバレる可能性がある

「親から子供に現金で手渡しすれば、税務署に贈与バレないのでは?」と考える方もいますが、実際には、バレる可能性があります。

税務署は個人の収入状況や資産の流れを把握しているからです。

そのため、親子間で現金手渡しにより贈与をしたとしても、子供が収入に見合わない高額な品物を購入したり、親が多額の預貯金を引き出したりしたタイミングで贈与がバレてしまいます。

贈与税は過去6年(悪質な場合は最大7年)まで遡って課税されるため、無申告を続けていると、延滞税・加算税が重くのしかかることもあります。

また、贈与税は時効を迎えていても、贈与者が亡くなったときに贈与を否認され、相続税の負担が重くなる恐れもあるのでご注意ください。

5-3 遺言書を作成し特別受益の持ち戻し免除をしておく

親から子供へ生前贈与をする際には、併せて遺言書を作成し、特別受益の持ち戻し免除をしておきましょう。

特別受益とは、相続人の中の1人が、生前に贈与などで多くの財産を受け取っていた場合に、相続財産にその分を加算して公平に分け直す仕組みです。

特定の子供に多く資産を譲りたいと考えている場合、贈与が特別受益と判断されてしまうと、贈与の目的を果たせなくなる恐れもあるのでご注意ください。

過去の贈与を特別受益に含めないでほしいのであれば、遺言書に「持ち戻し免除」の意思表示を明記しておきましょう。

まとめ

親子間の贈与であっても、一定の金額や内容を超える場合には贈与税の課税対象となります。

親子間の贈与では、控除や特例が使える場合もあるので、贈与の目的に合わせて節税対策を行うのが良いでしょう。

また、親子間で生前贈与する場合には、必ず贈与契約書を作成したり、遺言書を作成したりすることも重要です。

グリーン司法書士法人では、生前贈与に関するご相談をお受けしています。

初回相談は無料、オンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

親子間の生前贈与は子供が何歳のときからできますか?

親子間の生前贈与は子供が何歳であっても行えます。

しかし、子供が未成年の場合には、トラブルを防ぐため法定代理人(通常は親権者)も贈与に合意し、贈与契約書に署名・押印することが一般的です。

▶未成年者への贈与について詳しくはコチラ

親が子供の奨学金を支払った場合に贈与税はかかりますか?

親が子供の奨学金を支払うと借金の肩代わりにあたり、贈与税がかかる恐れがあります。

一方で、親が子供の学費を支払う場合には不要義務者間の教育費の贈与とみなされ、贈与税がかかることはありません。

上京した子供に仕送りすると贈与税がかかりますか?

上京した子供に仕送りをしても、贈与税がかからない可能性が高いでしょう。

親子は互いに扶養義務があり、生活費を都度贈与する分には、贈与税はかからないとされているからです。

しかし、仕送りが高額であり、常識的な金額を超えて行われている場合には贈与税が課税される恐れがあります。