この記事を読んでわかること

- 相続登記の義務化の期限はいつか

- 相続登記をしないリスク・デメリット

- 相続登記の手続きの流れ

- 相続登記の添付書類の期限

2024年4月の不動産登記法改正により、相続登記はついに義務化されました。これまで任意とされていた手続が義務となり、期限を過ぎると過料(最大10万円)を科される罰則が設けられています。

とはいえ、「相続が発生した場合は3年以内?」「すでに相続している不動産はいつまでに登記が必要?」「遺産分割が未了のままではどうなる?」など、ケースによって期限の考え方は異なります。

本記事では、

- 相続登記の義務化と期限のルール

- ケース別の具体的な期限(2027年3月31日までの猶予など)

- 登記を放置するリスクや罰則

- 手続の流れや必要費用

- 間に合わない場合の救済策(相続人申告登記)

について、司法書士の視点からわかりやすく解説します。

相続登記の期限を正しく理解し、余計なトラブルやペナルティを避けるための参考にしてください。

目次

1章 【2024年4月から】相続登記が義務化

これまで相続登記は、相続人が任意で行う手続でした。そのため、被相続人が死亡した後も登記簿上の名義が変更されず、所有者不明の不動産が増え続ける大きな問題が生じていました。所有者不明土地は、公共事業の妨げとなったり、管理が行き届かずに周辺住民に迷惑をかけるなど、社会的な影響も深刻です。

こうした状況を受け、不動産登記法の改正が行われ、2024年4月1日の施行日から相続登記が義務化されました。

1-1 相続登記の義務化とは?

相続登記の義務化により、相続人は被相続人の死亡を知った日から3年以内に、法務局へ所有権移転登記の申請を行わなければなりません。

また、遺産分割協議が成立した場合には、その成立から3年以内に登記をする必要があります。

もし期限内に履行しなければ、法務局から催告を受け、正当な理由がない限り10万円以下の過料が科せられる可能性があります。これは罰則の一種であり、法律上は行政上のペナルティとして位置づけられています。

1-2 義務化の背景

相続登記義務化の背景には、以下のような事情があります。

- 登記名義人が死亡しても相続登記が未了のまま放置され、不動産の権利関係が不明確になる

- 所有者不明土地が増加し、国庫への帰属や信託の設定が困難になる

- 公共事業や再開発の妨げとなり、行政上の大きな問題となっていた

法務省や国会ではこの問題を重視し、「相続登記を期限内に必ず行う制度」を新設するに至ったのです。

1-3 義務化の意義

相続登記を義務化することには、次のような意義があります。

- 所有権の名義変更を確実に行い、相続財産の権利関係を明確化できる

- 将来の相続で相続人が増え、遺産分割の協議が複雑化するのを防ぐ

- 行政や裁判所での不動産関連事案を減らし、国全体での法制の安定を図る

2章 【ケース別】相続登記の期限

相続登記の期限は、相続の発生時期や遺産分割の状況によって異なります。2024年4月1日の施行日を境に、「それ以前に相続が発生していた場合」と「施行日以降に発生した場合」で期限の考え方が変わります。ここでは、3つの典型的なケースごとに整理します。

| 2024年4月1日までに不動産を相続した場合 | 2027年3月31日まで |

| 2024年4月1日以降に相続が発生した場合 | 取得した日から3年以内 |

| 2024年4月1日以降に不動産の遺産分割が完了した場合 | 遺産分割から3年以内 |

2-1 2024年4月1日までに不動産を相続した場合:2027年3月31日まで

2024年4月1日より前に相続が発生していた場合、登記が未了のまま放置されている不動産も多いでしょう。このようなケースでは、法律上「猶予期間」が設けられています。

つまり、2024年4月1日以前に相続していた不動産については、2027年3月31日までに相続登記を完了する必要があります。

例えば、2010年に被相続人が亡くなり、相続人がまだ登記をしていない場合でも、この期限までに履行しなければ、過料の対象となる可能性があります。

2-2 2024年4月1日以降に相続が発生した場合:取得した日から3年以内

施行日以降に被相続人が死亡した場合、相続人は死亡を知った日から3年以内に所有権移転登記を行う義務があります。

これは民法上の遺産相続の開始時期(=死亡時)に基づきます。正当な理由なく期限を超過すれば、法務局から催告を受け、過料(最大10万円)を科されることになります。

2-3 2024年4月1日以降に不動産の遺産分割が完了した場合:遺産分割から3年以内

相続登記は、必ずしも死亡からすぐに行えるとは限りません。遺言書が残されていたり、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)が長引いたりするケースもあります。

そのような場合は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

もし相続放棄をする人がいた場合や、協議に全員の合意が得られなかった場合も、期限を意識して早めに対応することが重要です。

先ほどの「相続により不動産を取得した日」と「遺産分割が完了した日」の違いに悩む人がいるかもしれないので、違いをより詳しく見ていきましょう。

| 相続により不動産を取得した日 |

|

| 遺産分割が完了した日 | 遺産分割協議が完了し、誰が不動産を相続するかが決定した日 |

亡くなった人が不動産を所有していた場合、相続発生時点で不動産は相続人全員の共有財産として扱われます。

亡くなった人が遺言書を作成していないのであれば、相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産を受け継ぐ人物を決定しなければなりません。

遺産分割協議が完了したら、決定した内容をもとに遺産分割協議書を作成し、登記申請を行います。

万が一、相続人同士で不動産の遺産分割について揉めてしまい、3年以内に遺産分割協議が完了しない場合は、下記の2回に分けて登記申請しなければならないのでご注意ください。

- 一旦は相続人申告登記もしくは法定相続による相続人登記を行う(相続発生から3年以内)

- 遺産分割協議が完了した後に、遺産分割による登記申請を行う(遺産分割協議完了から3年以内)

上記のように、相続から3年経過しても遺産分割協議が完了しない場合には、相続登記の期限が2回発生してしまい、手続きに手間がかかってしまいます。

加えて、相続トラブルが発生し、遺産分割協議が完了しない場合は、相続人のみで解決するのが難しい場合もあるでしょう。

相続に詳しい司法書士であれば、遺産分割の提案から相続登記の申請までワンストップでサポートできるので、お気軽にお問い合わせください。

3章 相続登記を放置するリスク

相続登記は義務化され、期限内の履行が法律で求められるようになりました。それにもかかわらず登記を放置した場合、過料を科す罰則の対象となるだけでなく、相続人にとって深刻な不利益が生じることがあります。ここでは代表的なリスクを整理します。

3-1 新たな相続が発生し相続人が増えてしまう

相続登記を長期間放置すると、相続人の一人が亡くなり、さらに新たな相続が発生してしまう可能性があります。これを数次相続と呼びます。

数次相続が起こると、相続関係が複雑になり、相続人の数が倍増することもあります。相続人全員の同意が必要な遺産分割協議がさらに難航し、登記がますます困難になるリスクがあります。

3-2 相続人の一部が認知症などになり登記申請できなくなる

相続人の中に認知症や重病の方が出てしまうと、遺産分割協議が進められなくなります。この場合、成年後見制度を利用するなど、裁判所を介した手続きが必要になり、時間と費用が大幅に増えてしまいます。

相続登記を早めに済ませておくことで、こうした事態を防ぐことができます。

3-3 相続登記の必要書類の収集が難しくなる

相続登記には、被相続人の出生から死亡までを証明する戸籍謄本や除籍謄本、相続人の住民票や印鑑証明書など、多くの書類を収集する必要があります。

しかし、相続発生から時間が経つと、役場での保存期限を過ぎてしまい、古い戸籍を収集するのが困難になる場合があります。書類収集が複雑化すると、司法書士へ依頼する費用も増える恐れがあります。

3-4 相続不動産の活用や売却を行えない

登記簿上の登記名義人が被相続人のままでは、不動産の売却・贈与・担保設定といった活用はできません。

特に土地や建物の名義変更ができないと、相続人がその財産を自由に処分できず、固定資産税だけを払い続ける「困窮状態」に陥るケースもあります。

3-5 相続持分を売却されてしまい不動産の権利を主張できなくなる恐れがある

相続登記を放置すると、他の相続人が自分の法定相続分(持分)を第三者に売却してしまう可能性があります。こうなると、不動産の一部を見知らぬ第三者と共有することになり、トラブルの火種になります。

最悪の場合、権利関係が複雑化し、不動産を自由に処分できなくなる恐れがあります。

なお、2024年4月から始まった相続登記の義務化に伴い、遺産分割協議による登記申請も不動産を受け継ぐ相続人が単独で申請できるようになりました。

そのため、遺産分割協議さえ成立していれば他の相続人の協力がなくても登記申請できるので、できるだけ早く手続きをすませましょう。

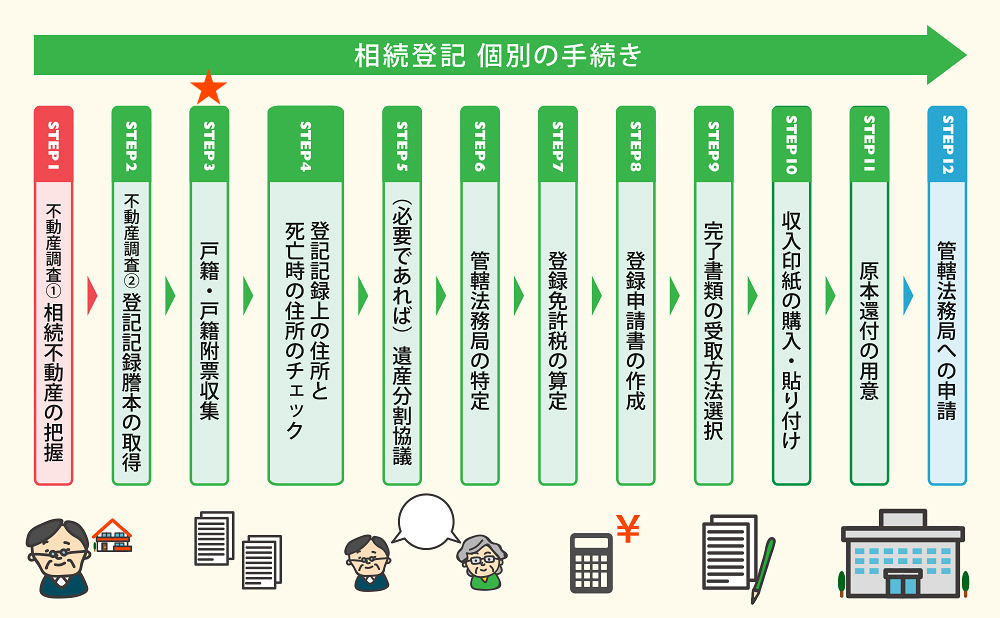

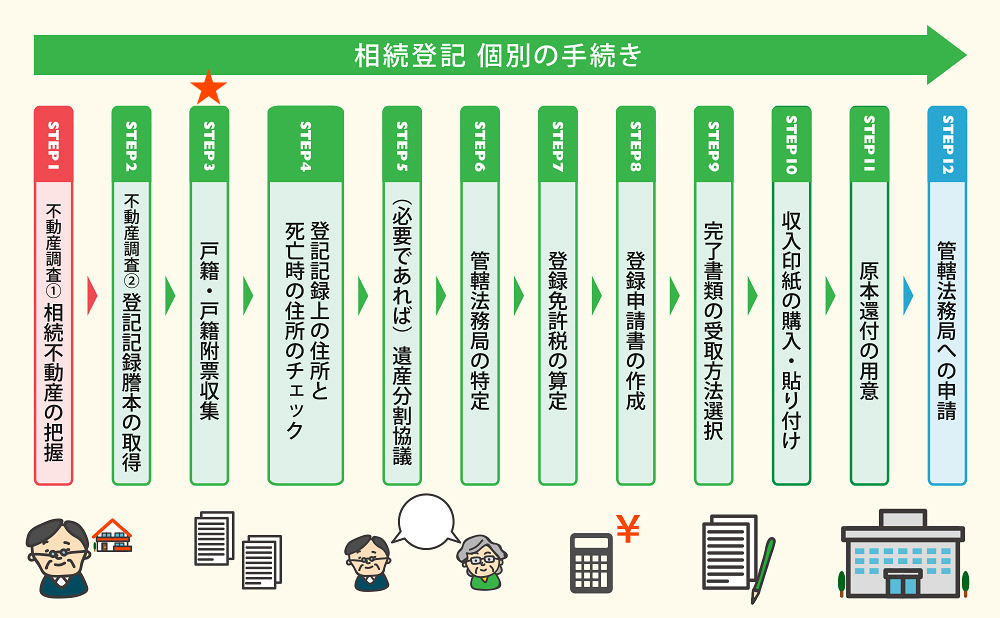

4章 相続登記の手続きの流れ

相続登記を期限内に正しく履行するためには、手続の流れを理解しておくことが重要です。相続登記は、被相続人の死亡を確認する段階から始まり、法務局への申請に至るまで、複数のステップを踏む必要があります。ここでは一般的な流れを解説します。

① 被相続人の死亡を確認し、必要書類を収集する

相続登記を行うためには、まず被相続人の戸籍謄本や除籍謄本を収集し、出生から死亡までを証明できるようにします。これにより、相続関係が法律上成立したことを明らかにします。

加えて、相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書なども準備します。これらの書類は、相続人の氏名や住所を証明するために必要です。

② 法定相続人を確定する

民法に基づいて法定相続人を確定します。遺言がある場合は遺言書を確認し、遺贈の有無も含めて相続人の範囲を整理します。

この段階で、法定相続分に基づく権利関係を明確にし、誰がどの程度の権利を持つのかを把握することが重要です。

③ 遺産分割の話し合い(協議)を行う

相続財産が複数ある場合や、複数人で分ける必要がある場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、合意を取りまとめます。

協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印します。印鑑証明書の添付も必要です。

もし合意が得られない場合は、家庭裁判所での調停や審判を経て遺産分割を成立させることになります。

④ 相続登記申請書を作成する

法務局に提出するための相続登記申請書を作成します。

申請書には以下の情報を記載します。

- 不動産の所在・地番・種類(例:土地・建物)

- 被相続人の氏名・本籍・死亡日

- 相続人の氏名・住所

- 登録免許税の額(固定資産税評価額に基づいて計算)

⑤ 管轄の法務局へ登記を申請する

完成した申請書と必要書類をそろえ、不動産所在地を管轄する法務局に提出します。

提出方法は以下のとおりです。

- 窓口へ直接持参

- 郵送による申請

- オンライン申請(法務省のシステムを利用、電子署名で対応可能)

申請が受理されれば、登記簿に新しい登記名義人として相続人の情報が記録され、正式に相続登記が完了します。

何から準備を始めて良いかわからない場合や、平日日中は仕事や家事、育児で忙しく相続登記を進めるのが難しい場合は、司法書士に登記申請を依頼することもご検討ください。

5章 相続登記にかかる費用・税金

相続登記を行う際には、法律で定められた税金や、必要書類の取得費用、専門家へ依頼する費用が発生します。ここでは、代表的な費用項目を整理します。

| 費用・税金 | 計算方法・相場 |

|---|---|

| 登録免許税 | 不動産の固定資産税評価額×0.4% (例:不動産が2,000万円の場合、8万円) |

| 添付書類の収集費用 | 数千円~3万円程度 |

| 司法書士へ支払う報酬 | 3万円~10万円程度 |

① 登録免許税

相続登記の申請には、登録免許税がかかります。

金額は、不動産ごとに定められた固定資産税評価額 × 0.4% で計算されます。

例えば、土地や建物の固定資産税評価額が2,000万円であれば、2,000万円 × 0.4% = 8万円 の登録免許税が必要になります。

不動産が複数ある場合は、それぞれについて計算し、合算した金額を納めます。

② 必要書類の取得費用

相続登記には、相続人や被相続人に関する複数の書類が必要です。主なものは以下のとおりです。

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本(各数百円)

- 相続人全員の戸籍謄本(各数百円)

- 住民票や戸籍の附票(各数百円)

- 印鑑証明書(1通あたり300円程度)

書類収集には時間も要するため、早めの準備が大切です。

③ 司法書士への報酬

相続登記は本人でも申請可能ですが、書類の不備や管轄の法務局とのやり取りで手続が複雑になることがあります。

そのため、多くの人が司法書士や司法書士法人に依頼しています。

報酬の目安は以下のとおりです。

- 相続登記手続:5万円〜10万円前後

- 書類収集代行:数千円〜数万円

- 登録免許税とは別に発生

なお、司法書士へ支払う報酬はあくまで目安であり、相続不動産の価値や相続人の状況によって、金額が異なる場合もあります。

多くの司法書士事務所では無料相談を行っていますので、まずは相談に行き、見積もりを出してもらうことをおすすめします。

④ 相続税・その他の税金

相続登記に必要な税金は「登録免許税」ですが、別途相続税の申告が必要となるケースもあります。

また、不動産を他人に贈与する場合は贈与税がかかる場合もあります。

固定資産税については、相続登記が未了でも毎年課税されるため、早めに登記を行うことで所有権と納税義務を一致させることが望ましいです。

6章 相続登記の期限に間に合わないときは相続人申告登記を行おう

相続登記は2024年4月の不動産登記法改正により義務化され、期限内に履行しなければ過料を科す罰則があります。しかし、実際には相続人同士の話し合い(遺産分割協議)が長引いたり、相続人の一部が相続放棄を申し出たりして、期限内に登記を完了させることが難しいケースもあります。

このような場合の救済措置として設けられたのが、相続人申告登記です。

6-1 相続人申告登記とは?

相続人申告登記とは、相続人が「自分が相続人であること」を法務局に申告する制度です。申告を行うことで、相続登記をしていなくても、期限内の義務を履行したとみなされる仕組みになっています。

法務局は職権で登記簿に付記を行い、被相続人が登記名義人である不動産について「相続人の氏名・住所」が記録されます。

相続人申告登記の手続き方法および必要書類は、下記の通りです。

| 手続きする人 | 相続人(単独で申請可能) |

|---|---|

| 手続き先 | 不動産の所在地を管轄する法務局 |

| 費用 | 不要 |

| 必要書類 |

|

なお、相続人申告登記を行った後に遺産分割協議が完了したら、完了から3年以内に相続登記の申請を行わなければならないのでご注意ください。

6-2 相続人申告登記の特徴

- 登録免許税が不要で費用がほとんどかからない

- 住民票、戸籍謄本、除籍、印鑑証明書などの基本的な書類で申請可能

- オンライン申請にも対応しており、申出で手続が可能

- 相続人が単独で申告できる(全員の合意がなくても可能)

6-3 相続人申告登記の注意点

ただし、相続人申告登記はあくまで期限内に義務を果たすための救済制度であり、以下の制限があります。

- 不動産の売却や贈与など、名義変更(所有権移転登記)が必要な行為はできない

- 遺産分割が成立した場合には、改めて正式な相続登記を申請する必要がある

- 相続人全員が申告を行わなければ、義務履行が不完全となる場合がある

7章 相続登記でよくあるトラブルと解決策

相続登記は、法律で義務化された手続ですが、実際にはスムーズに進まないケースも多く見られます。ここでは、相続登記の現場でよく発生するトラブルと、その解決策を紹介します。

7-1 故人が所有していた不動産がどこにいくつあるのかわからない

被相続人が複数の土地や建物を所有していた場合、遺族がそのすべてを把握できないことがあります。特に地方に不動産を持っていた場合、「どこに不動産があるのか不明」という事案は少なくありません。

解決策

- 固定資産税の納税通知書や固定資産税評価額証明書を確認する

- 法務局で登記簿謄本を取得する

- 相続財産調査を司法書士に依頼する

これにより、不動産の所在や名義を明確にすることが可能です。

7-2 相続人同士で感情がぶつかり合い遺産分割協議がまとまらない

相続登記の前提となる遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。

しかし、金銭感覚の違いや相続財産への思い入れから、争いに発展することも少なくありません。

解決策

- 中立的な専門家(司法書士、弁護士など)を交えて話し合いを行う

- 合意が成立しない場合は家庭裁判所で調停を申し立てる

- 遺言書がある場合はその内容を尊重して進める

早い段階で第三者を交えることで、協議が成立しやすくなります。

7-3 相続不動産が田舎にありそもそも誰も相続したがらない

都市部から離れた土地や利用価値の低い建物は、相続人全員が「相続したくない」と考えるケースがあります。放置すれば、固定資産税の負担だけが残ってしまいます。

解決策

- 相続土地国庫帰属制度を利用する(条件を満たせば国庫へ帰属できる)

- 信託を設定して管理を専門機関に任せる

- 早期に売却して処分する

不動産を「持たない」という選択肢も視野に入れて検討しましょう。

7-4 相続人全員が仕事をしており相続登記を行う時間がない

相続登記は、書類収集や法務局への申請など多くの手間を要します。相続人全員が忙しい場合、手続が進まず、期限内に登記できないリスクがあります。

解決策

- 司法書士に依頼して代理申請してもらう

- オンライン申請を活用し、役場や法務局に行かずに手続を進める

- 必要書類の収集も司法書士に任せることで、時間を節約できる

専門家へ委任することで、負担を大きく軽減できます。

多くの司法書士法人では無料相談を実施しているので、まずは相談してみて見積もりを取ってもらうことをおすすめします。

まとめ

2024年4月1日の不動産登記法改正により、相続登記は義務化されました。

相続人は、被相続人の死亡を知った日から3年以内、または遺産分割協議が成立した日から3年以内に相続登記を行わなければならず、期限を過ぎると過料(最大10万円)を科される罰則があります。

期限を守らないと、

- 新たな相続が発生して相続人が増える

- 認知症や重病で協議ができなくなる

- 書類収集が困難になる

- 不動産の売却や名義変更ができなくなる

といった深刻なリスクを抱えることになります。

一方で、どうしても期限に間に合わない場合には、相続人申告登記という救済制度が設けられています。申告することで期限内の履行とみなされ、過料を免れることができます。ただし、これはあくまで一時的な手段であり、最終的には正式な相続登記(所有権移転登記)を行わなければなりません。

相続登記は、相続人同士の合意や複雑な権利関係が絡み合うため、司法書士など専門家の支援を受けることが安全かつ確実です。

司法書士法人に依頼すれば、戸籍謄本や除籍などの書類収集、申請書の作成、法務局への申請まで代理してもらえるため、安心して手続きを進められます。

グリーン司法書士法人では、初回のご相談を無料で行っており、ご相談時に依頼費用の見積りも可能です。

オンラインでのご相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

よくあるご質問

相続登記の際に提出する戸籍謄本の有効期限は?

相続登記の際に提出する戸籍謄本類に有効期限は設定されていません。

そのため、取得時期にかかわらず添付書類として使用可能です。

ただし、亡くなった人の死亡の事実が記載されている戸籍謄本類については「死亡前に発行したもの」「死亡届の内容が反映される前に発行したもの」は無効となります。相続登記の際に提出する住民票の有効期限は?

相続登記の際に提出する「相続人の住民票」に有効期限はありません。

取得時期にかかわらず、住民票に記載されている住所が現住所と一致しているものであれば添付書類として使用できます。相続登記の際に提出する印鑑証明書の有効期限は?

相続登記の際に提出する印鑑証明書に有効期限はないため、相続発生前に取得したものでも問題なく使用可能です。

ただし、印鑑証明書は相続登記以外の手続き以外でもたびたび必要になる書類のひとつです。

そして、金融機関での名義変更手続きなどでは「相続開始から6ヶ月以内」などと期限が設定されていることが多い点には注意しておきましょう。