- 相続登記で遺産分割協議書の提出が必要なケース

- 遺産分割協議書を作成する流れ

- 遺産分割協議書の書き方

- 遺産分割協議書を作成するときの注意点

故人が遺言書を作成していない場合、相続登記を行う際には遺産分割協議書の提出が必要になる場合もあります。

とはいえ、相続手続きに不慣れな人の場合、相続登記に使用する遺産分割協議書の作成方法や書き方がわからない場合も多いでしょう。

そこで本記事では、登記の専門家である司法書士の私が、相続登記の際に必要となる遺産分割協議書の書き方についてお伝えします。

サンプルのイラストを用いながらわかりやすく書いていますので、初心者でも完璧なものが出来上がること間違いなしです。

不動産の種別に応じた遺産分割協議書の雛形と相続登記の必要書類のチェックシートは、下記からダウンロード可能です。

目次

1章 相続登記で遺産分割協議書の提出が必要になるケース

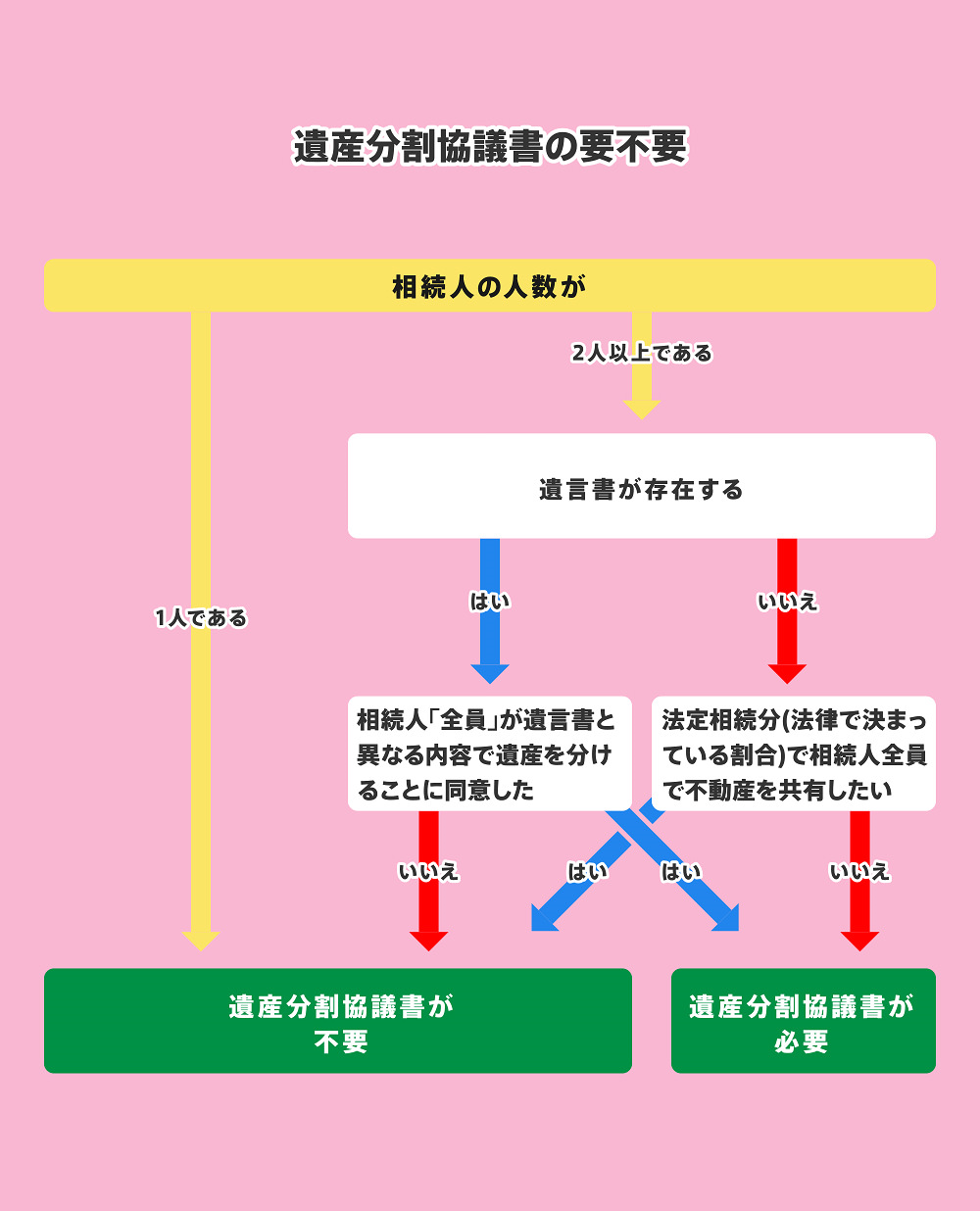

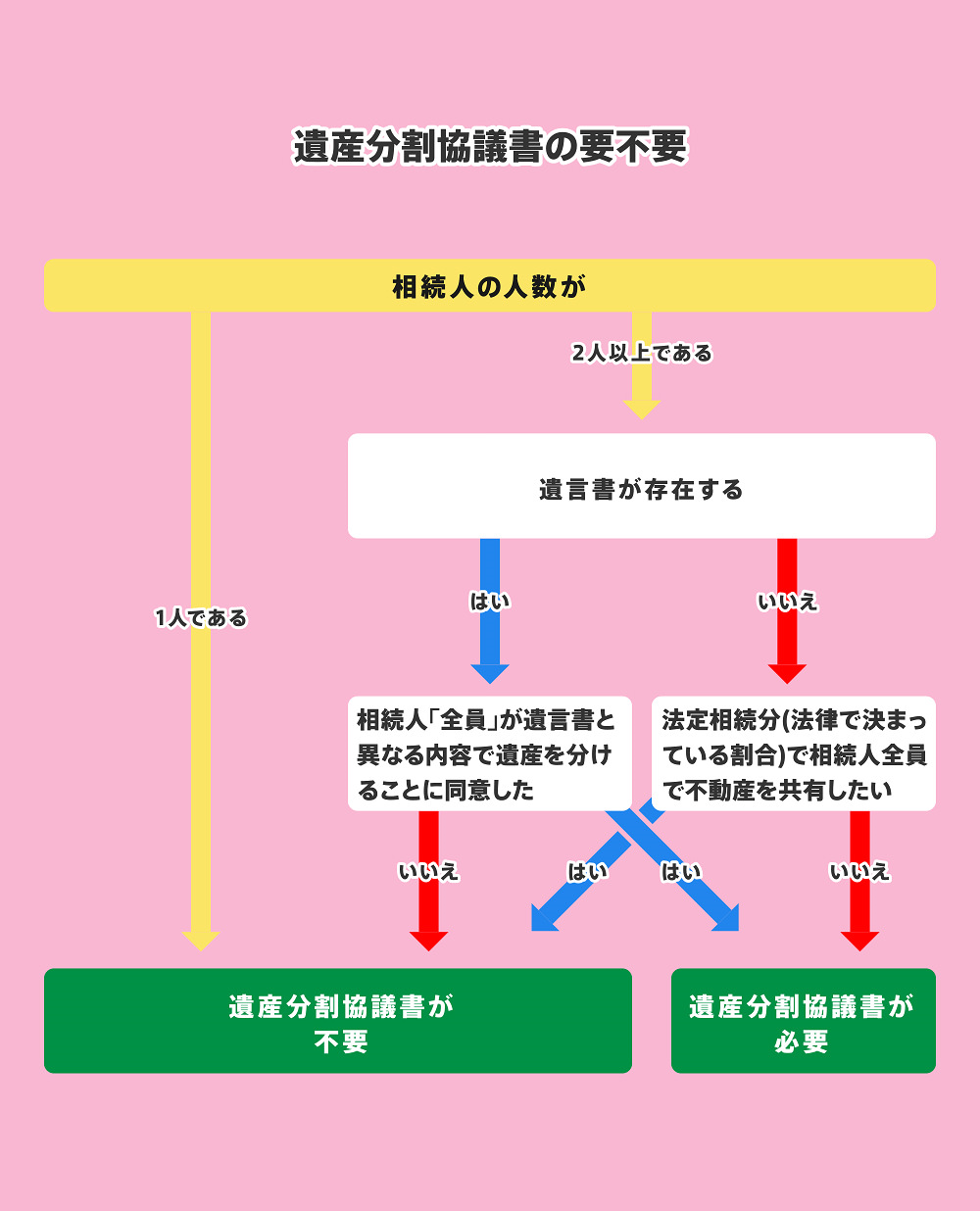

相続登記で遺産分割協議書が必要かどうかは、上図のようにケースバイケースです。

- 相続人が一人の場合

- 故人が遺言書を作成していて、その通りに遺産分割する場合

- 相続人全員で法定相続分で不動産を共有する場合

上記のケースでは、相続登記時に遺産分割協議書の提出は必要ありません。

まずは、自分の相続で遺産分割協議書が必要かどうかを見てみましょう。

なお、上記の表を利用するに際して、法定相続分(誰が相続人になるか・相続割合がどれくらいか)という点が気になる方はこちらの記事をご覧ください。

2章 遺産分割協議書を作成する前にすべきこと

1章で「遺産分割協議書が必要」という項目にあてはまった場合には、遺産分割協議書を作成していきます。

しかし、いきなり遺産分割協議書を作成することはできません。

遺産分割協議書を作成するには、以下の準備が必要になります。

- 相続人の調査をする

- 相続財産の調査をする

- 相続人全員で遺産分割協議を行う

それぞれ詳しく見ていきましょう。

STEP① 相続人の調査をする

遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりません。

そのため、相続手続きをする際には最初に相続人の確定が必要になります。

相続人の確定は、亡くなった人の本籍地を管轄する役所で戸籍を調べて調査をしていきます。

詳細な調べ方はこちらの記事をご覧ください。

STEP② 相続財産の調査をする

また、遺産分割協議書を書く前には、どういった遺産があるかを調べる必要があります。

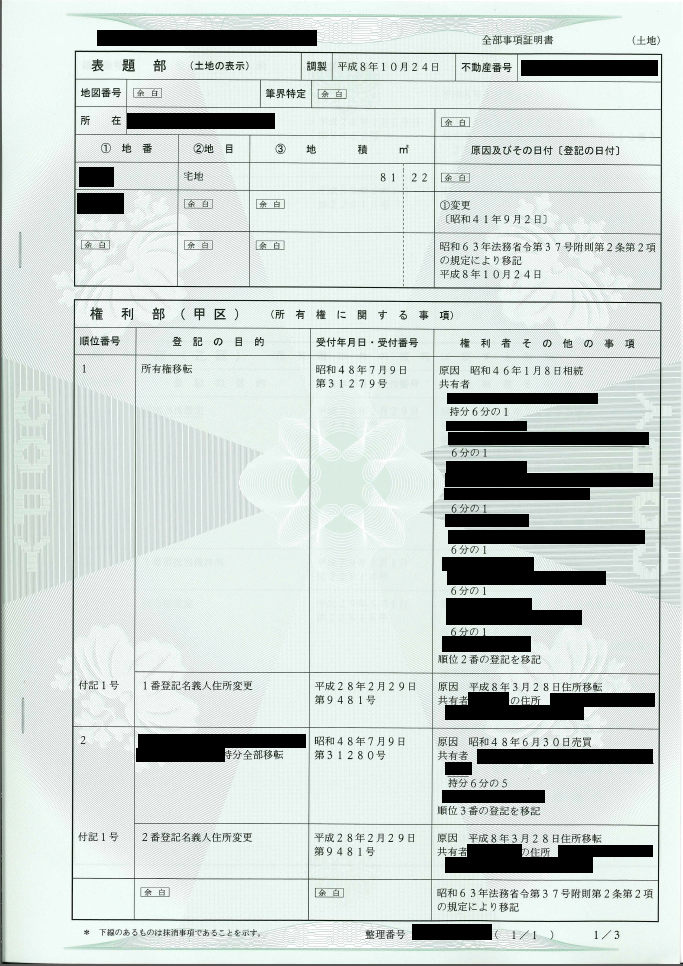

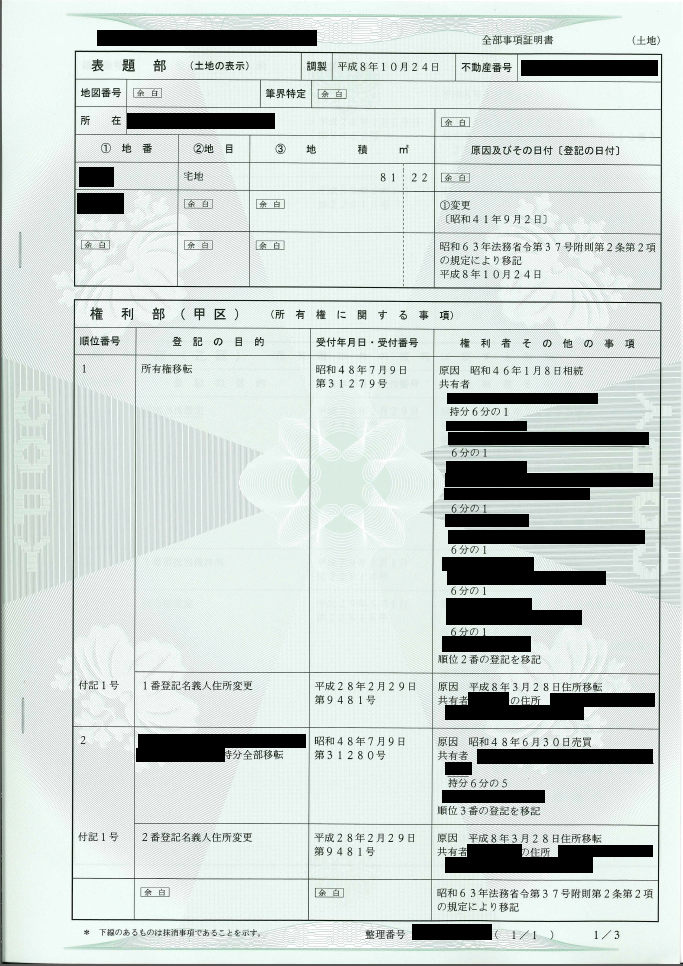

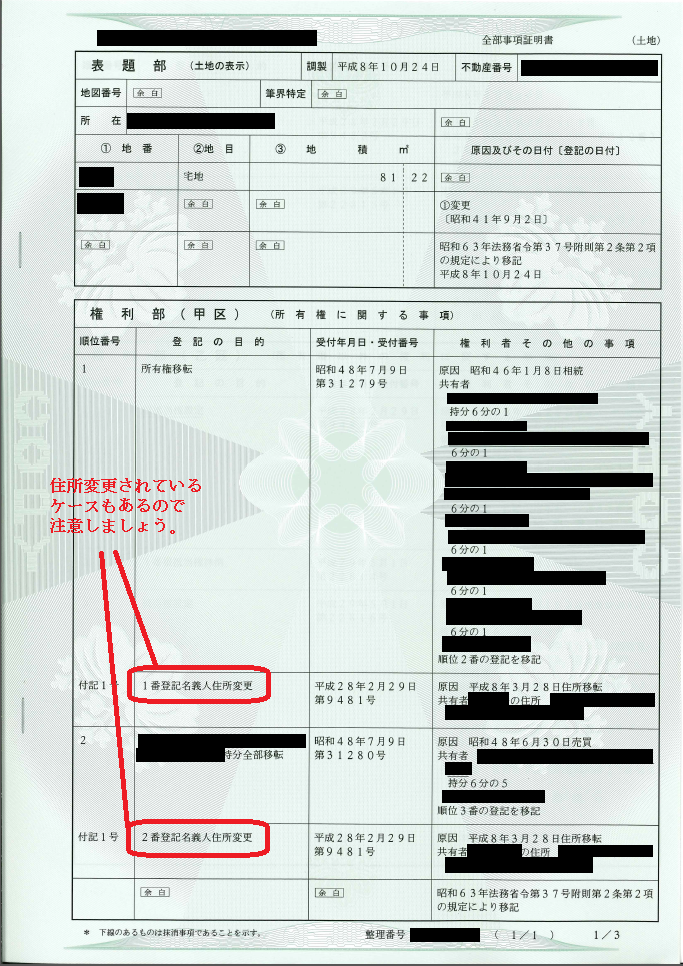

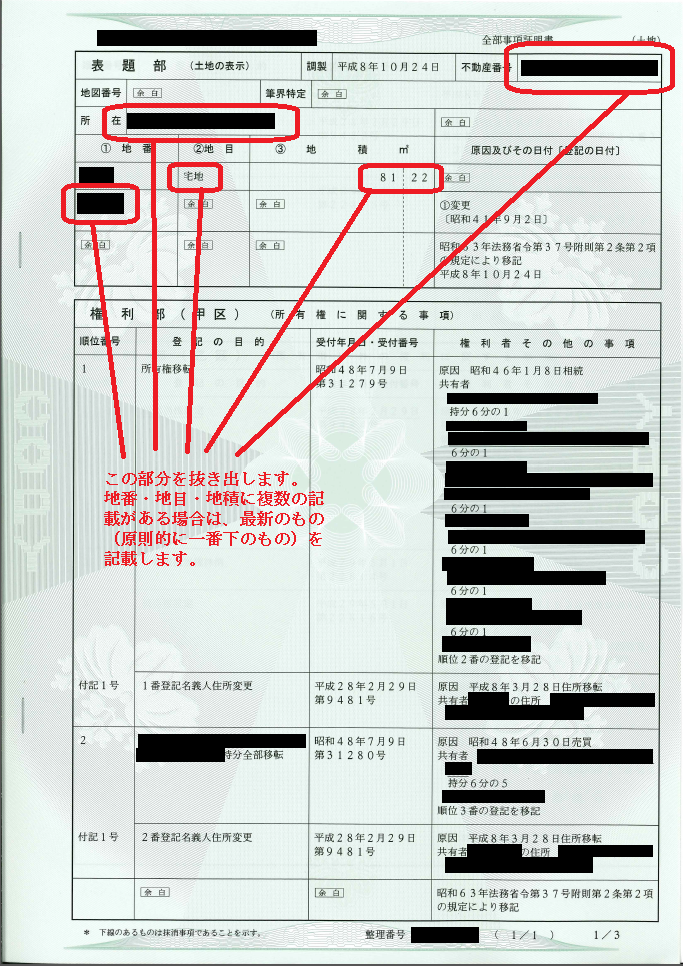

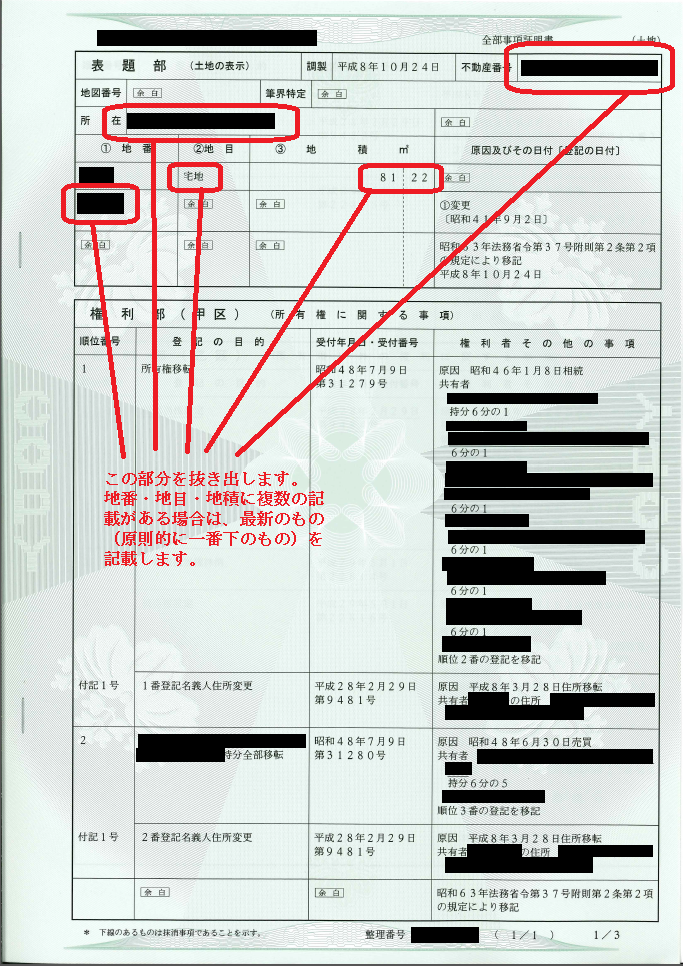

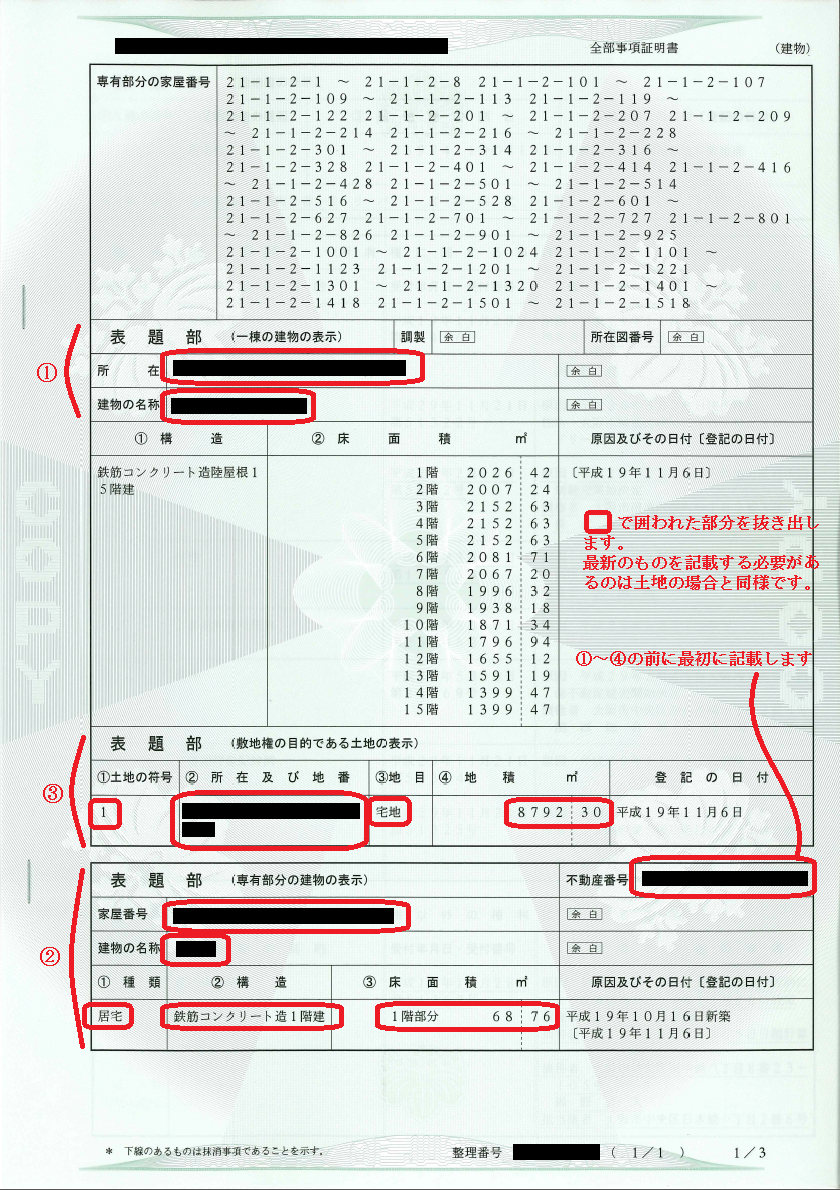

相続登記の場合、遺産分割協議書に不動産に関する細かな情報を記載する必要がありますので、相続した不動産の登記事項証明書を法務局で取得しましょう。

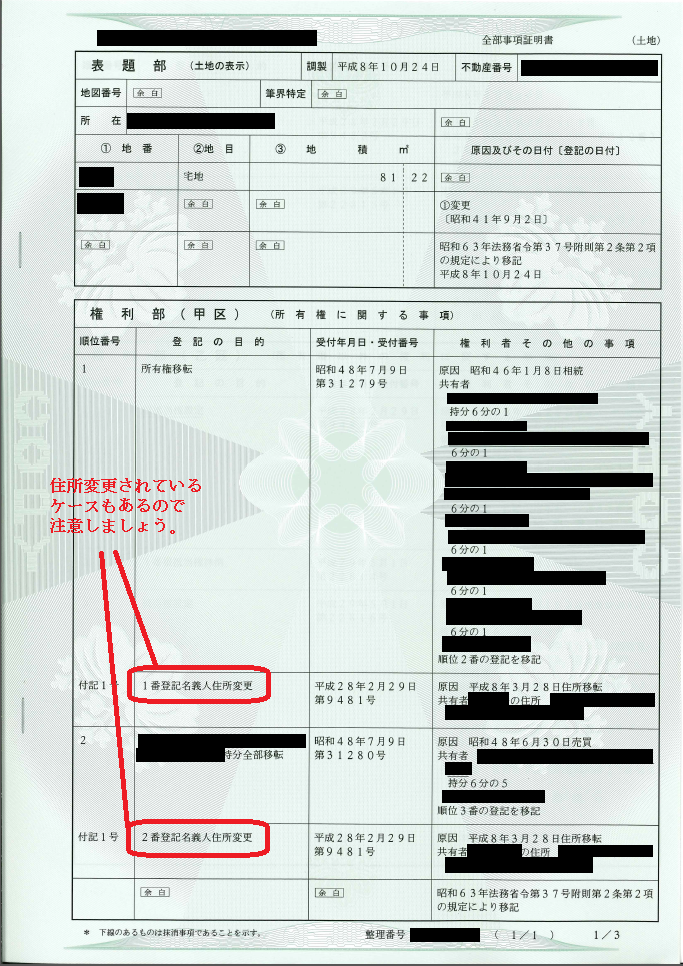

下記は登記事項証明書のサンプルです。

登記事項証明書の取得方法を詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

STEP③ 相続人全員で遺産分割協議を行う

遺産分割協議書は、相続人全員で行う遺産分割協議で決定した内容を、書面にしたものです。

よって、遺産分割協議書を作成するには、相続人全員で誰がどの財産をどれくらい相続するかを話し合う必要があります。

もっとも、全員で話し合うといっても、一ヶ所に集まって全員で話し合う必要があるわけではありません。

電話やメールなどで全員が遺産の分け方について納得していればそれで十分です。(実際は相続人のうち1人が指揮を取って、他の相続人と交渉するケースが多いです。)

具体的な協議の進め方について知りたい方はこちら

相続人全員で遺産分割協議を行った後は、実際に相続登記の際に法務局に提出する遺産分割協議書を作成していきます。

次の章では、遺産分割協議書の書き方を詳しく見ていきましょう。

3章 相続登記のための遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議完了後は、決定した内容をまとめ遺産分割協議書を作成します。

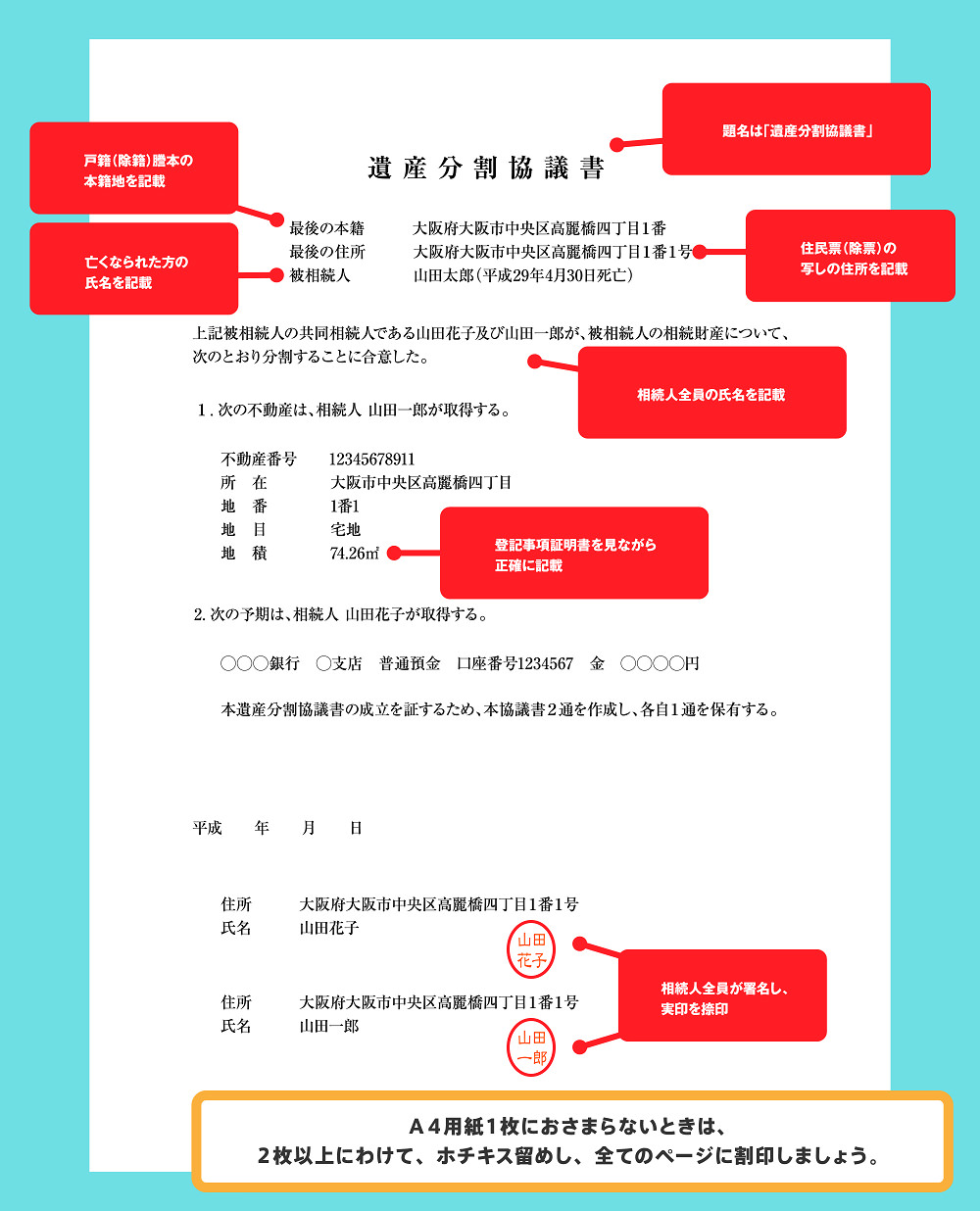

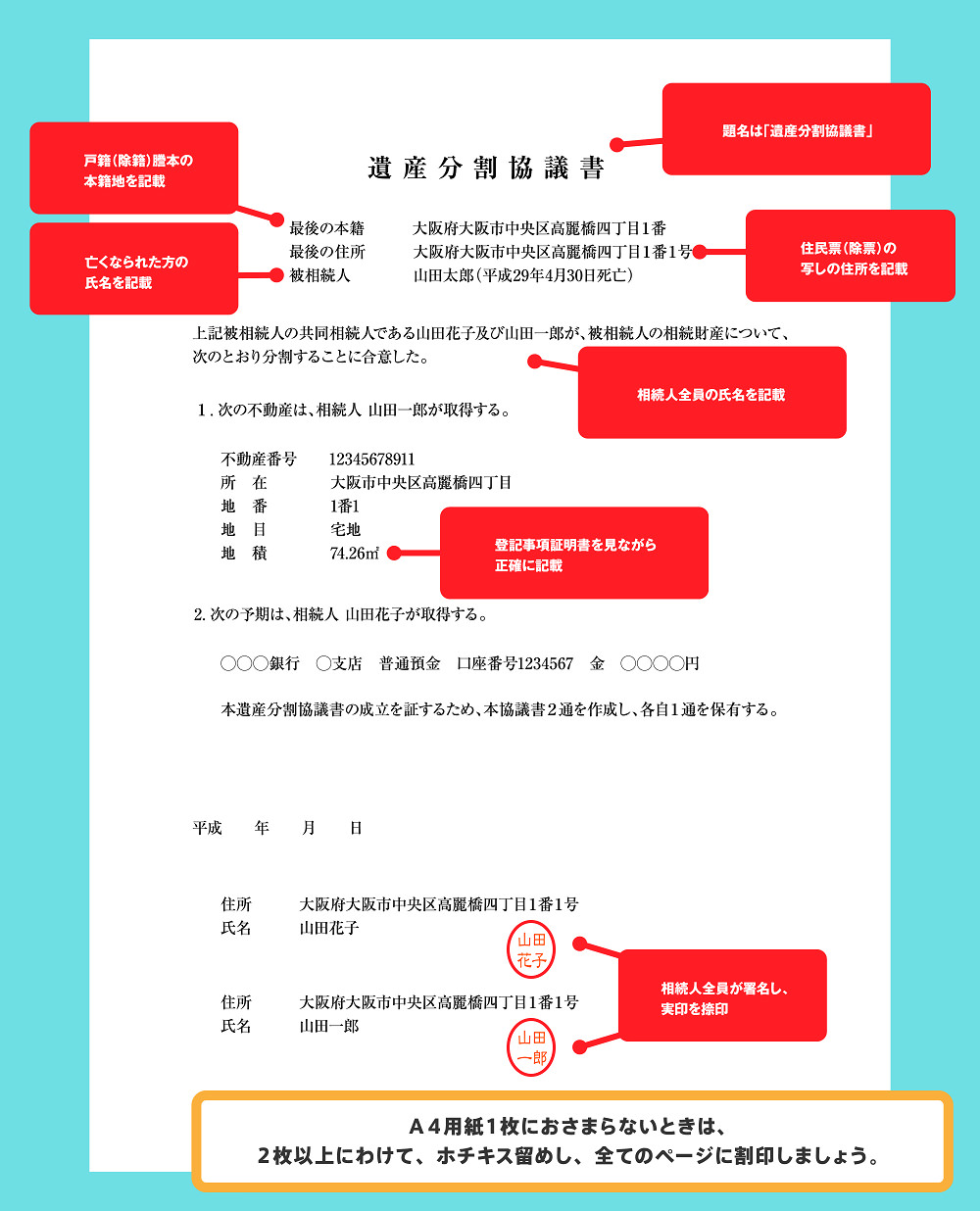

まず、下記に完成形の遺産分割協議書を掲載しますので、イメージを持ちましょう。

また、雛形はこちらからダウンロードが可能です。

上記イメージにも記載されていますが、遺産分割協議書作成時のポイントは下記の通りです。

- 死亡した人の情報を記載する

- 相続人全員で遺産分割協議を行ったことを記載する

- 不動産の名義人となる相続人を記載する

- 相続登記をする不動産に関する情報を記載する

- 補足的な条項を記載する

- 締めの文言を記載する

- 日付・住所・署名・押印をする

それぞれ詳しく見ていきましょう。

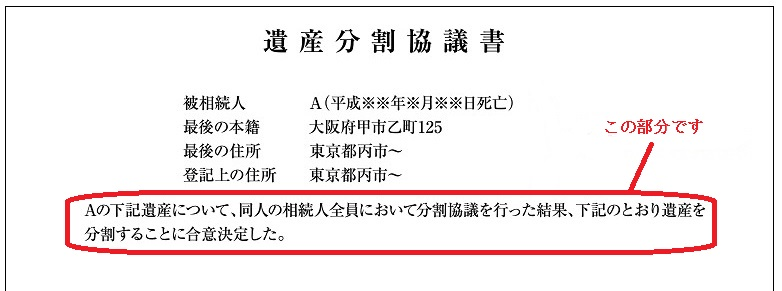

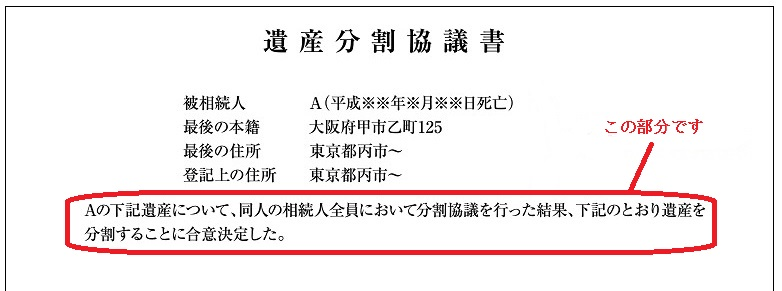

3-1 死亡した人の情報を記載する

最初に、被相続人(死亡した人)についての情報を記載します。

遺産分割協議書作成時のポイントは、主に下記の通りです。

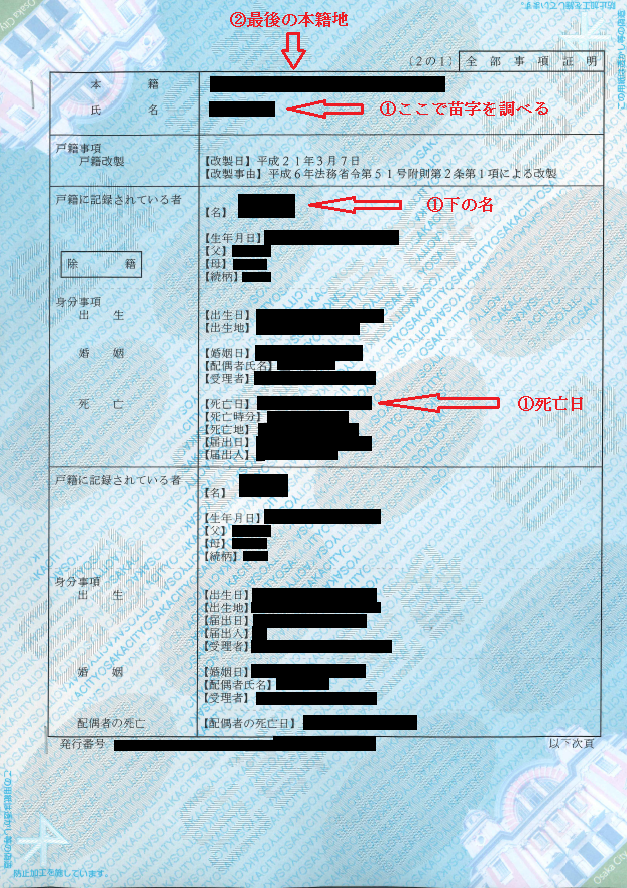

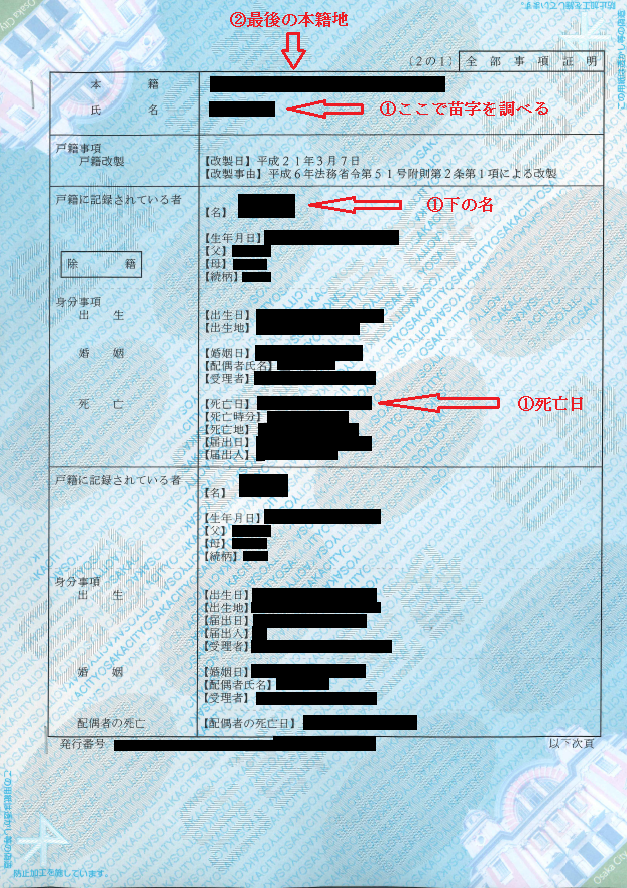

- 「被相続人」の欄には、死亡した人の氏名を記載し、横に死亡日を記載する

- 「最後の本籍地の欄」には、死亡した人の最後の本籍地を記載しましょう。

- 「最後の住所」には、死亡した人の最後の住所を記載しましょう。

- 「登記簿の住所」には、登記事項証明書に記載されている住所を記載しましょう。

上記のうち①②に関しては、戸籍で確認可能です。

下記に戸籍謄本のサンプルを掲載しておきます。

③に関しては、相続人であればご存知であるはずです。

万一わからない場合は、住民票の除票や戸籍の附票といった書面があるので、役所で取得しましょう。

④に関しては、最新の住所を記載するようにしましょう。

住所変更の登記がされていることもあるので、気をつけてください。

登記事項証明書のサンプルは、下記の通りです。

3-2 相続人全員で遺産分割協議を行ったことを記載する

続いて、上記のイラストの通りの文言を記載しましょう。

相続人「全員」で行ったことを記すのが理想です。

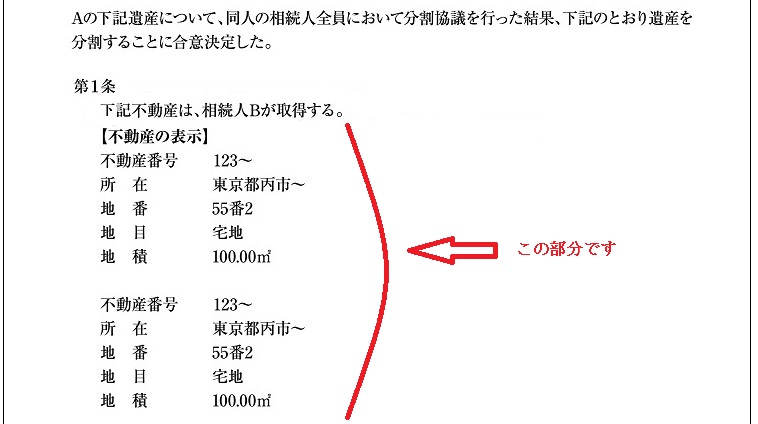

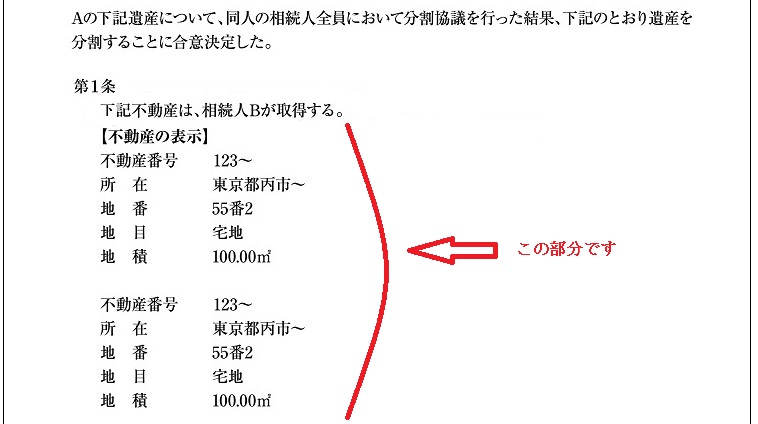

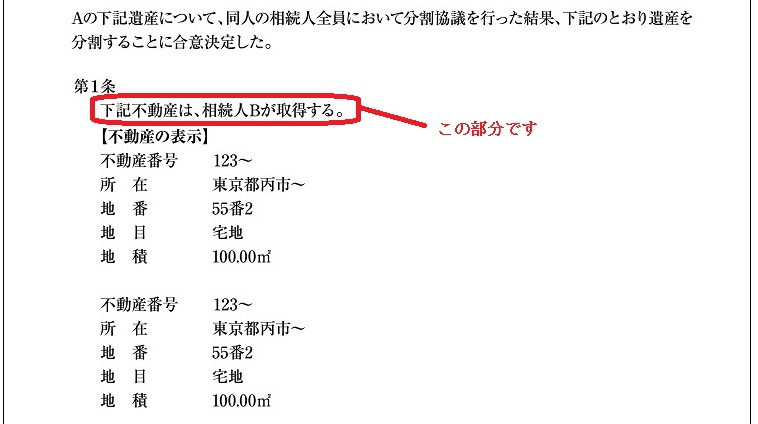

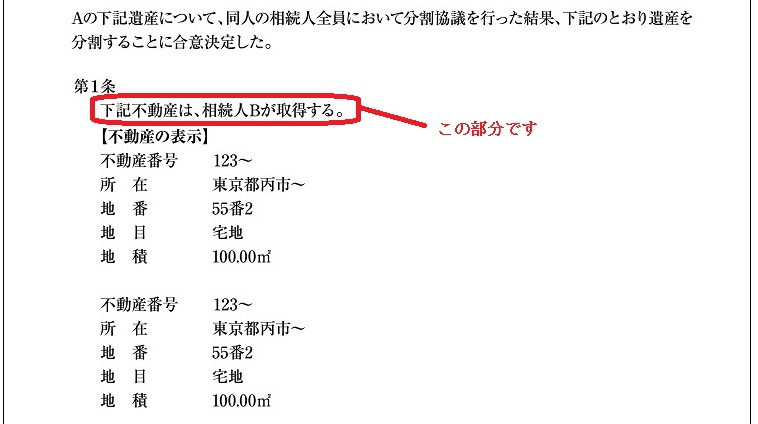

3-3 不動産の名義人となる相続人を記載する

続いて、不動産の名義人となる相続人を記載しましょう。

遺産分割協議書のメインに該当する部分なので、ミスのないように確認しながら作成ください。

相続登記で誰の名義に書き換えるかを示す文章を記載しましょう。

文章例は、下記の通りです。

- 第1条 下記不動産は、相続人Bが取得する。

- 第1条 下記不動産は、相続人Bが3分の2の割合、相続人Cが3分の1の割合で取得する。

亡くなった人の所有していた不動産が共有持分である場合(不動産の一部である場合)、遺産分割協議書の書き方に注意が必要です。

例えば、亡くなった人Aが不動産のうち2分の1のみを所有していて、その持分をBとCが2:1の割合で取得するケースを考えてみましょう。

この場合、遺産分割協議書には例えば次のように記載します。

第1条 下記不動産は、相続人Bが3分の2の割合、相続人Cが3分の1の割合で取得する。

要するに、割合の合計が1になるように記載しなければなりません。

不動産全体から見た割合を記載するわけではありませんので、ご注意ください。

例えば、下記の書き方は不動産全体から見た割合を記載しているので間違いです。

第1条 下記不動産は、相続人Bが6分の2の割合、相続人Cが6分の1の割合で取得する。

3-4 相続登記をする不動産に関する情報を記載する

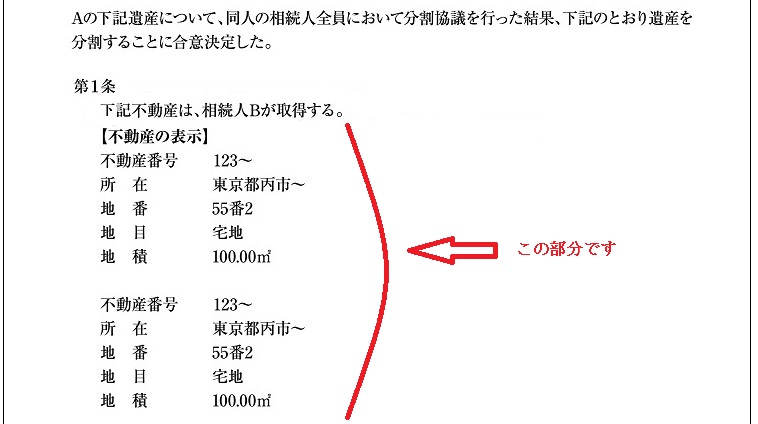

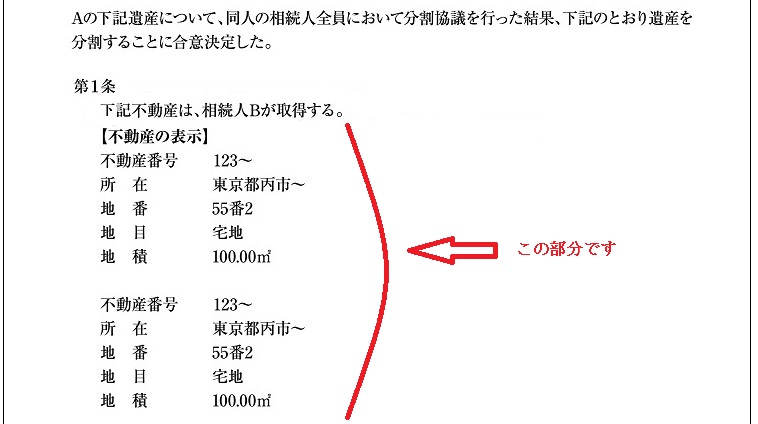

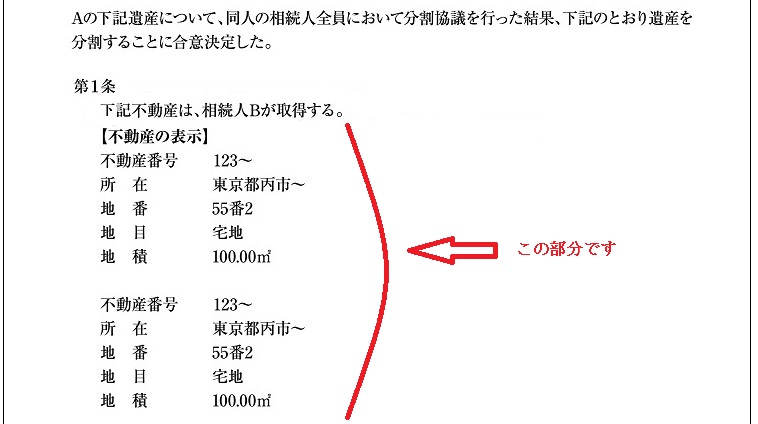

次に、相続登記の対象となる不動産について記載しましょう。

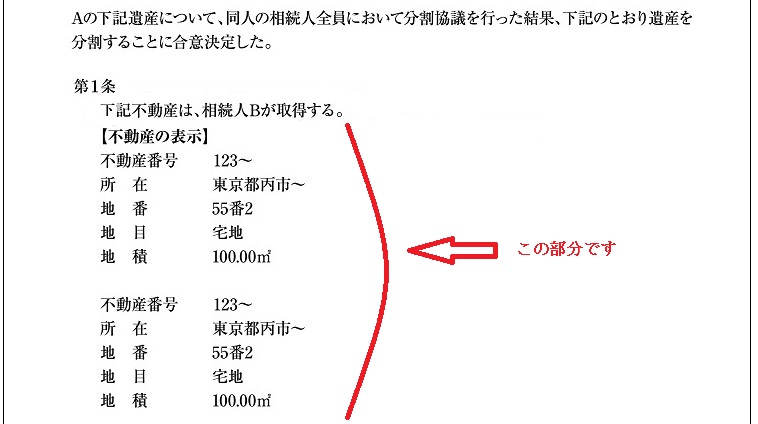

遺産分割協議書の図でいうと、下記の部分についての説明です。

土地の場合、建物(マンションを除きます)の場合、マンションの場合で書き方が異なります。

登記事項証明書が必要となるので、手元にある方は確認しながら読んでみてください。

3-4-1 相続した不動産が土地の場合

【不動産の表示】と冒頭に記載し、不動産番号、所在、地番、地目、地積を登記事項証明書からそのまま転記しましょう。

完成形(例)は下記のとおりになります。

【不動産の表示】

不動産番号 1234567890123

所 在 東京都新宿区新宿2丁目

地 番 16番8

地 目 宅地

地 積 81.22㎡

なお、被相続人である鈴木一郎の所有していた不動産が共有である場合、下記のように持分を記載しておきましょう。

【不動産の表示】

不動産番号 1234567890123

所 在 東京都新宿区新宿2丁目

地 番 16番8

地 目 宅地

地 積 81.22㎡ (共有者 鈴木 一郎 持分○○分の○)

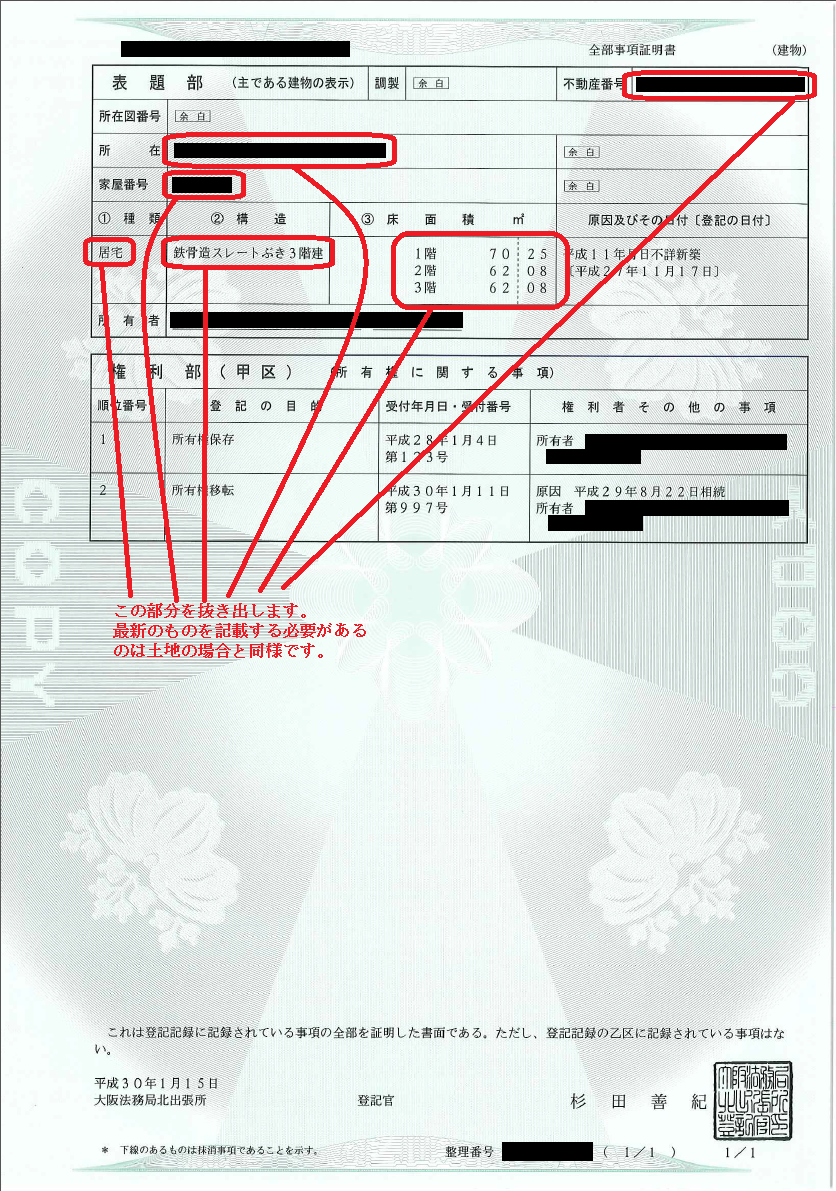

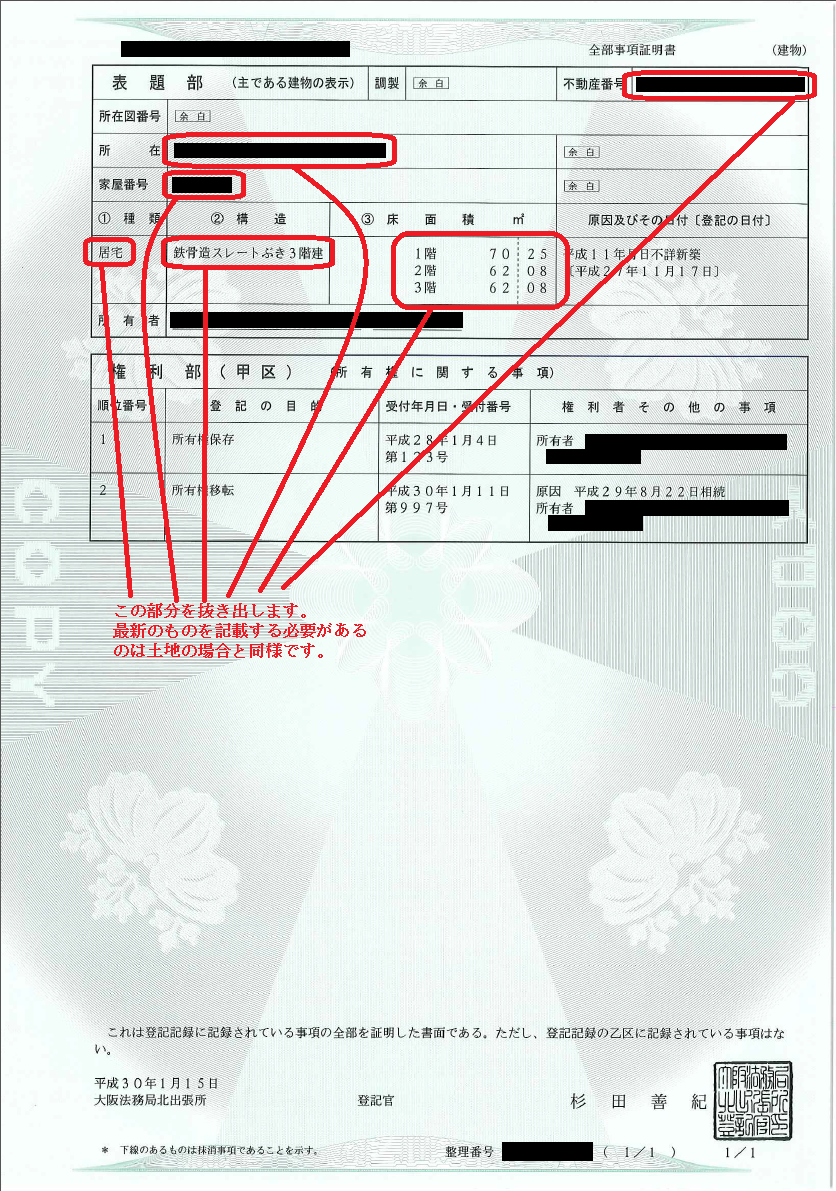

3-4-2 相続した不動産が建物(マンションの1室である場合を除きます)の場合

【不動産の表示】と冒頭に記載し、不動産番号、所在、家屋番号、種類、構造、床面積を登記事項証明書からそのまま転記しましょう。

完成形(例)は下記のとおりになります。

【不動産の表示】

不動産番号 0123456789012

所 在 東京都新宿区新宿2丁目

家 屋 番 号 16番地8

種 類 居宅

構 造 鉄骨造スレートぶき3階建

床 面 積 1階 70.25㎡

2階 62.08㎡

3階 62.08㎡

相続不動産が共有である場合には、下記の通り追記する必要があるのは同様です。

【不動産の表示】

不動産番号 0123456789012

所 在 東京都新宿区新宿2丁目

家 屋 番 号 16番地8

種 類 居宅

構 造 鉄骨造スレートぶき3階建

床 面 積 1階 70.25㎡

2階 62.08㎡

3階 62.08㎡ (共有者 鈴木 一郎 持分○○分の○)

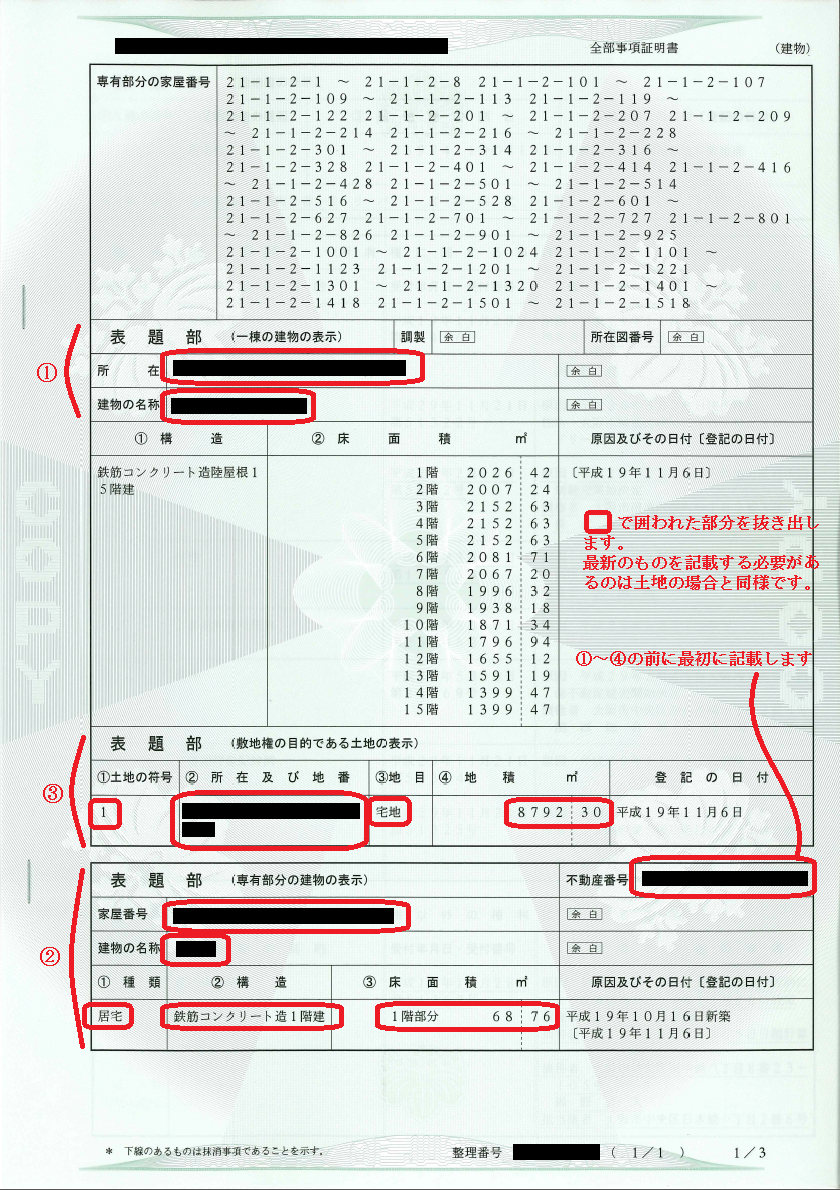

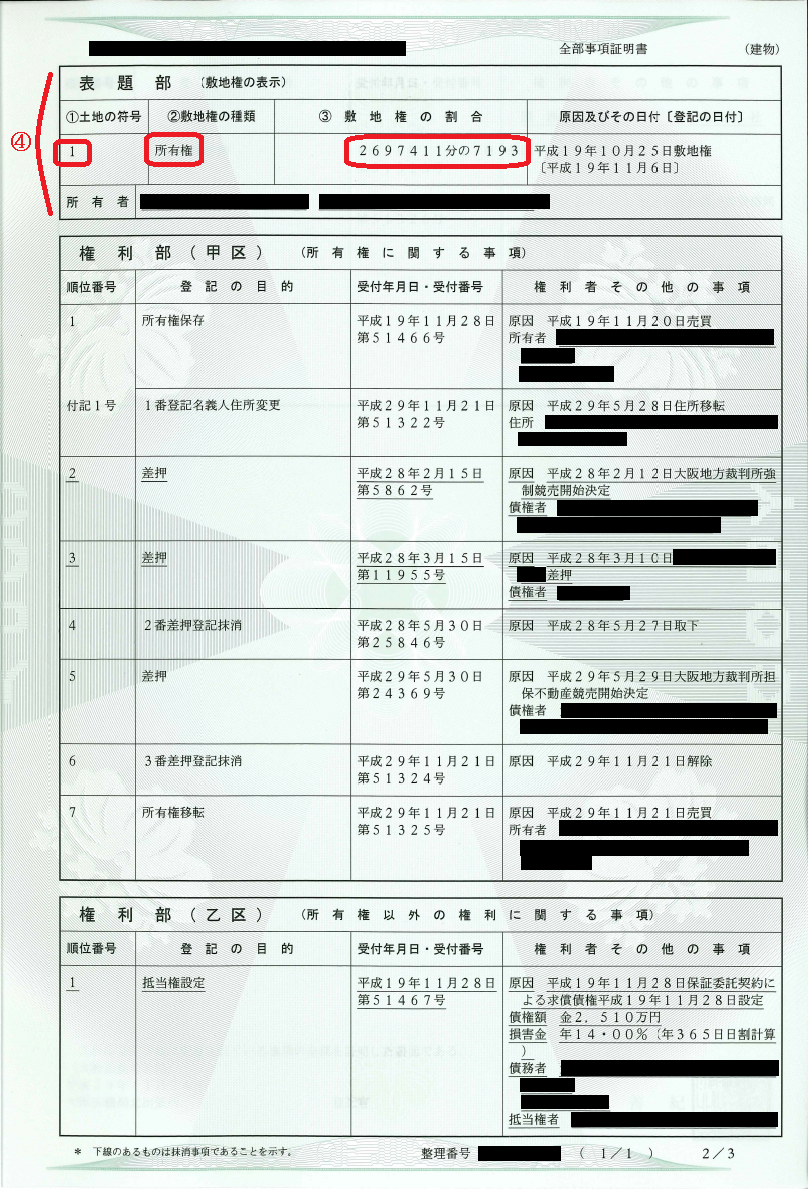

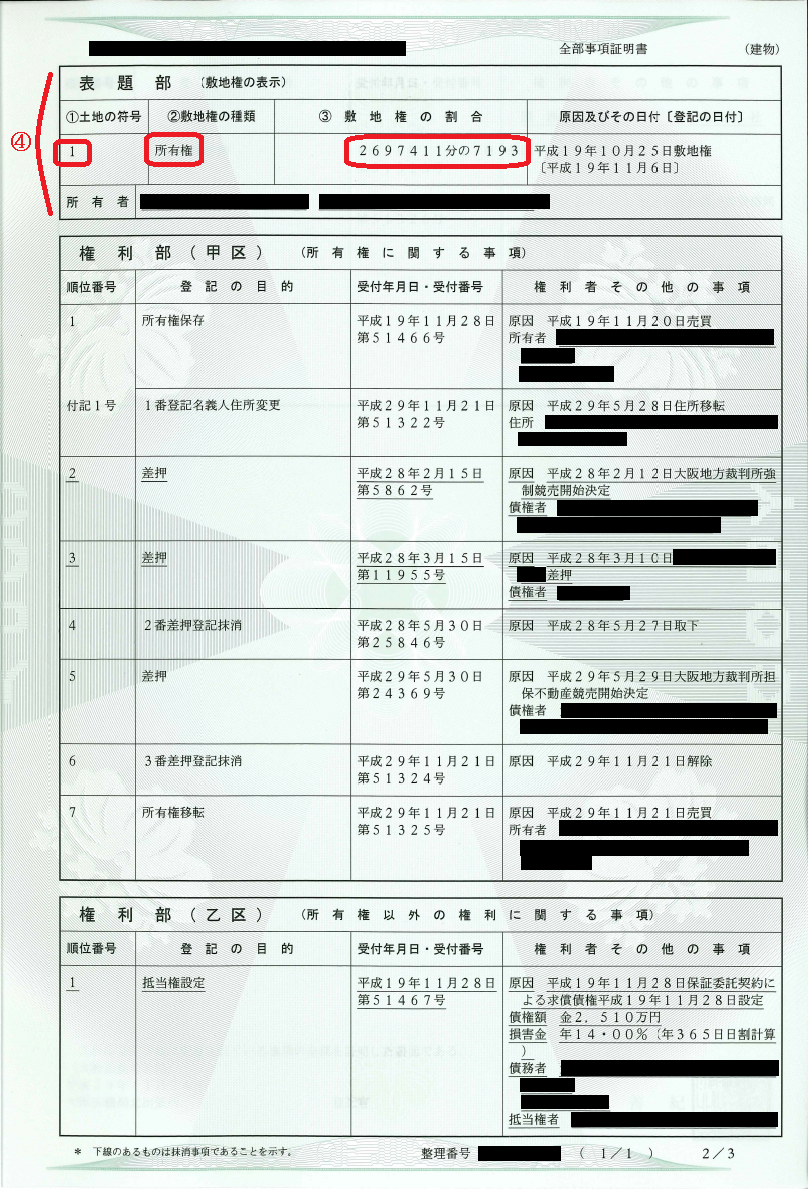

3-4-3 相続した不動産がマンションの1室である場合

マンションを相続した場合には、不動産の表示がややこしくなります。

下記サンプルの不動産番号と、①~④のうち赤で囲われた部分を順番に記載しましょう。

完成形(例)は下記のとおりになります。

【不動産の表示】

不動産番号 3141592653589

一棟の建物の表示

所 在 東京都新宿区新宿2丁目 16番地8

建物 の 名称 北斗ビル

専有部分の建物の表示

家 屋 番 号 新宿2丁目 16番地8

建物 の 名称 301

種 類 居宅

構 造 鉄筋コンクリート造1階建

床 面 積 1階部分 68.76㎡

敷地権の目的である土地の表示

土地 の 符号 1

所在及び地番 東京都新宿区新宿2丁目 16番地8

地 目 宅地

地 積 8792.30㎡

敷地権の表示

土地 の 符号 1

敷地権の種類 所有権

敷地権の割合 2697411分の7193

相続不動産が共有である場合に、末尾に「(共有者 鈴木 一郎 持分○○分の○)」などと記載しなければならないのは同様です。

なお、③敷地権の目的である土地の表示④敷地権の表示に関しては、複数個記載されている場合があります(その場合は、土地の符号が1,2,3・・・と増えていきます。)

こういったケースでは面倒ですが、全て記載する必要があるのでご注意ください。

(例)

【不動産の表示】

不動産番号 3141592653589

一棟の建物の表示

所 在 東京都新宿区新宿2丁目 16番地8

建物 の 名称 北斗ビル

専有部分の建物の表示

家 屋 番 号 新宿2丁目 16番地8

建物 の 名称 301

種 類 居宅

構 造 鉄筋コンクリート造1階建

床 面 積 1階部分 68.76㎡

敷地権の目的である土地の表示

土地 の 符号 1

所在及び地番 東京都新宿区新宿2丁目 16番地8

地 目 宅地

地 積 8792.30㎡

土地 の 符号 2

所在及び地番 東京都新宿区新宿2丁目 16番地9

地 目 宅地

地 積 1111.11㎡

敷地権の表示

土地 の 符号 1

敷地権の種類 所有権

敷地権の割合 2697411分の7193

土地 の 符号 2

敷地権の種類 所有権

敷地権の割合 123456分の329

以上が、不動産の記載方法です。

なお、相続する不動産が複数個ある場合は、単純に並べて書けば問題ありません(【不動産の表示】は最初の1回だけで問題ありません。)。

(土地と建物を相続する例)

【不動産の表示】

不動産番号 1234567890123

所 在 東京都新宿区新宿2丁目

地 番 16番8

地 目 宅地

地 積 81.22㎡ (共有者 鈴木 一郎 持分○○分の○)

不動産番号 1234567890123

所 在 東京都新宿区新宿2丁目

地 番 16番8

地 目 宅地

地 積 81.22㎡

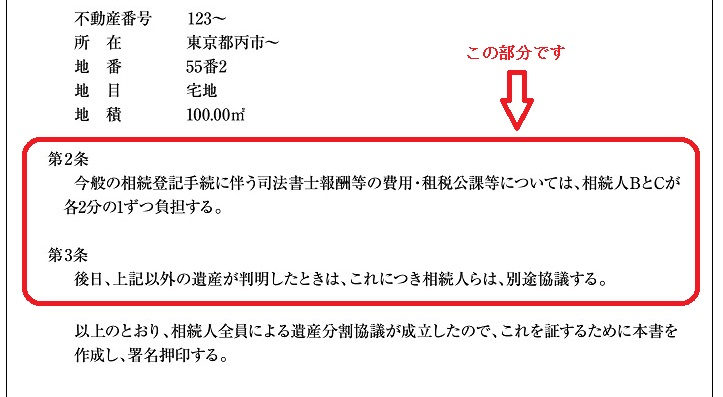

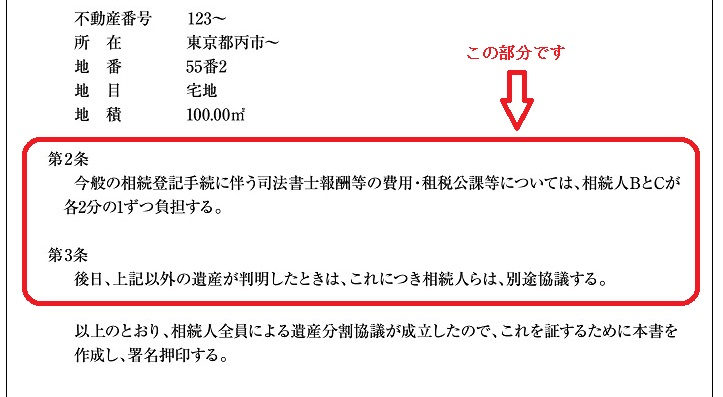

3-5 補足的な条項を記載する

相続する不動産情報を記載したら、不動産の分け方とは直接関係しない補充的な内容を記載します。

よく記載する内容には、次のようなものがあります。

- 今般の相続手続に関する費用に関しては、○○の負担とする。

- 今般の相続手続に関する費用に関しては、ABCが各3分の1ずつ負担する。なお、端数はAの負担とする。

- 相続人Aは、第1条に記載の遺産を取得する代価として、相続人Bに対し、金1500万円を平成30年11月1日までに支払う。

- 今般の手続に関する司法書士報酬は、○○の負担とする。

- 今般の手続に関する公租公課については、ABが各2分の1ずつ負担する。

- 後日、上記以外の遺産が判明したときは、別途相続人全員で協議するものとする。

- 後日、上記以外の遺産が判明したときは、Aが取得するものとする。

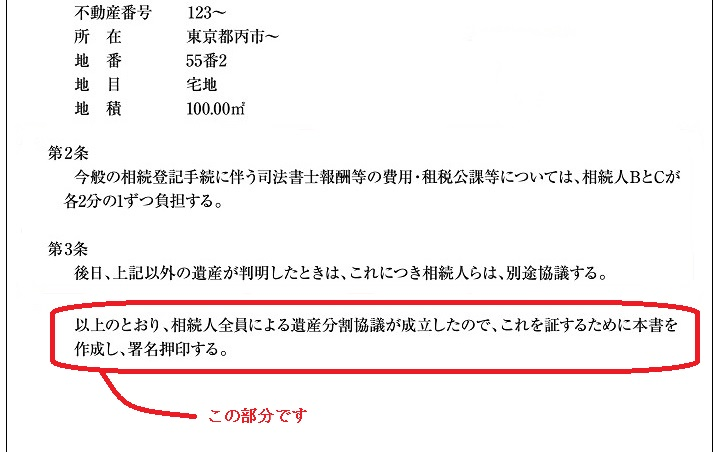

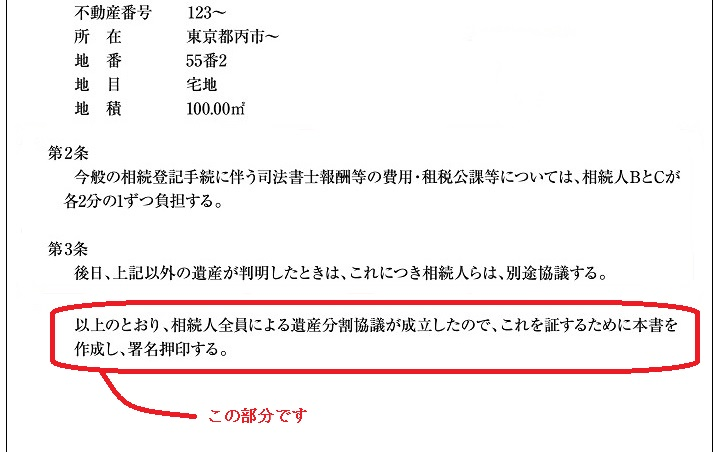

3-6 締めの文言を記載する

最後に下記の通り、締めの文言を記載しましょう。

これもまた、相続人「全員」で行ったことを書くことが重要です。

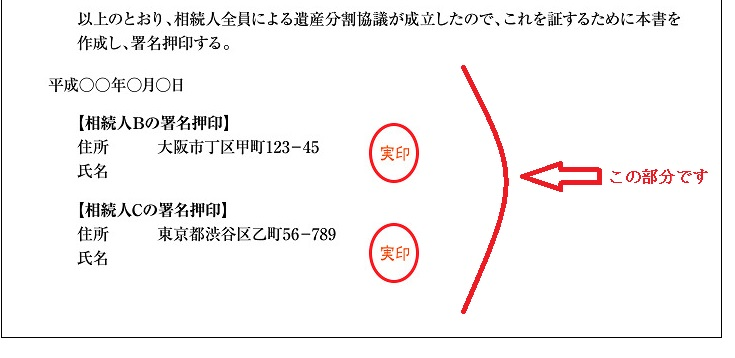

3-7 日付・住所・署名・押印をする

遺産分割協議書は、相続人全員の署名や押印が必要になります。

上記のように、まずは日付を記載しましょう。

最後に署名押印した人が、その署名した日付を記入するのが一般的です。

次に、住所・氏名を記載し、押印しましょう。

このうち、少なくとも氏名は直筆で記載し、押印は実印で行うようにしてください。

なぜなら、遺産分割協議書は有効・無効をめぐって後日紛争になる可能性が高い書類です。

争いになった際に署名があれば、筆跡をもとに本人が納得して署名したことを証明できます。

また、相続登記をする際には遺産分割協議書に実印が押されていなければ、登記申請が却下されてしまいます。

なお、遺産分割協議書が複数枚に渡るときは、全ページに割印をしましょう。

ここまでで、遺産分割協議書の作成方法の解説は完了です。

次の章では、遺産分割協議書を作成する際の注意点を詳しく解説していきます。

4章 遺産分割協議書を作成するときの注意点

遺産分割協議書は、大切な遺産の分け方を決める重要な書面です。

そのため、作成方法や遺産分割協議の内容によっては、遺産分割協議書が無効になってしまう恐れもあります。

- 遺産分割協議書は全員分作成する

- 原則的に遺産分割協議のやり直しはできない

- 書き間違えた場合は印鑑を押して訂正する

- 遺産分割協議書の作成・相続登記は早めにする

具体的には、上記の点に注意が必要です。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

4-1 遺産分割協議書は全員分を作成する

遺産分割協議書は、話し合いが成立した証となるものです。

相続人全員が内容を確認できるように、相続人の数だけ作成します。

署名や押印をコピーすることは望ましくありませんので、遺産分割協議書を作成後、署名・押印をする前に人数分コピーし、最後に全枚数分まとめて署名・押印するのが良いでしょう。

4-2 原則的に遺産分割協議のやり直しはできない

一度遺産分割協議書に署名押印すると、詐欺や強迫などのよほどの事情がある場合や遺産分割協議をした全員の同意がある場合などでなければ、撤回できません。

また、仮に遺産分割協議をやり直せたとしても、贈与税などの税金が発生する恐れもあります。

内容に間違いがないか、本当にこの遺産配分でよいかなどをしっかり確認してから、署名押印をするようにしましょう。

本記事でも遺産分割協議書の雛形をダウンロードできますが、記事を参考にしながら自分のケースにしっかりとあてはめて活用するようにしてください。

下記の記事でも、遺産分割協議書の雛形をご用意しております。

4-3 書き間違えた場合は印鑑を押して訂正する

遺産分割協議書は、間違えた箇所に二重線を引き、その上に印鑑を押すことで訂正できます。

相続人個人に関する情報を訂正する場合は、その個人のみの訂正印さえ押せば問題ありません。

一方、不動産に関する情報など、相続全体に関する情報を訂正する場合は、相続人全員の印鑑が必要です。

訂正印を押すときは、次のことに注意しましょう。

- 遺産分割協議書に押した印鑑(つまり、実印)で訂正しましょう。

- 訂正印同士は重ならないようにしましょう。

- 訂正した二重線の上に押印するようにしましょう。

なお、訂正印で訂正できるのは、書き間違いなどの軽微な誤りのみです。

相続人を変更するなどの大きな変更はできませんので、そういった場合は遺産分割協議書を作成し直しましょう。

4-4 遺産分割協議書の作成・相続登記は早めにする

遺産分割協議書作成や、それに伴う相続登記に法律上の期限は2022年時点ではありません。

しかし、手続を放置してしまうことで以下のような様々なデメリットが生じます。

- 相続人が増加して相続人間の話がまとまりにくくなる

- 相続人が認知症などになって遺産分割協議が難航する

- 公的書類の保存期間が経過して、相続登記のための書類が準備できなくなる

上記のリスクの他にも、2024年4月から相続登記が義務化され、期限内に登記手続きを終えないと罰則が科せられる可能性もあります。

期限ぎりぎりになって慌てなくてすむように、遺産分割協議書の作成や相続登記は早めに行っておくことが大切です。

これまで義務化されていなかった相続登記が2024年4月1日から義務化され、期限内に相続登記しないと10万円以下の過料が科される恐れがあります。

法改正以前に相続した不動産に関しても、相続登記の義務化は適用されるので、まだ登記手続きがおすみでない不動産をお持ちの人は早めに手続きをすませましょう。

相続登記や遺産分割協議書の作成は、本記事で解説したように自分でも行えますが、司法書士や弁護士などへの依頼も可能です。

5章 相続登記や遺産分割協議書に関するよくある質問

最後に、相続登記や遺産分割協議書に関するよくある悩みや疑問を回答と共に紹介していきます。

相続登記で提出した遺産分割協議書は返却される?

「原本還付」という手続をしておけば、遺産分割協議書の原本を回収可能です。

原本還付を行う際には、遺産分割協議書の原本とコピーを用意し、所定の手続きを行いましょう。

相続登記時に遺産分割協議書は必ず必要?

相続登記時に遺産分割協議書が必要になるのは、上記を全て満たすケースのみです。

- 相続人が2人以上いる

- 故人が遺言書を作成していない(もしくは相続人全員が遺言書と異なる内容で遺産分割すると決めた)

- 法定相続分で相続人全員で不動産を共有分割しない

相続人が自分一人、故人が遺言書を作成していてその通りに遺産分割を行う場合などは、遺産分割協議書の作成が不要です。

相続登記に提出するときには不動産のみを記載した遺産分割協議書で問題がない?

相続登記の手続き時に提出する遺産分割協議書は、不動産のみを記載したもので問題ありません。

ただし、不動産の表示に関しては登記簿謄本に記載されている内容をそのまま書き写しましょう。

まとめ

本記事で解説したように、相続登記を行う際には遺産分割協議書の提出が必要な場合もあります。

遺産分割協議書を作成するには、相続人や相続財産の調査、遺産分割協議を行わなければなりません。

遺産分割協議書の作成自体に期限はありませんが、相続登記や他の相続手続きで提出が必要なことを考えるとできるだけ早めに作成することをおすすめします。

遺産分割協議書を作成した後は、相続人全員の印鑑証明書など必要書類を揃え、法務局にて相続登記の手続きを行いましょう。

相続登記の手続きに関しては、以下の記事もご参考にしてください。

本記事で解説したように、遺産分割協議書の作成や相続人、相続財産の調査は自分たちで出来るものの手間がかかり非常に大変です。

平日仕事をしている、小さい子供を育てているなどで相続手続きを行う暇がないとお悩みの場合には、相続に詳しい司法書士や弁護士への依頼もご検討ください。

グリーン司法書士法人では、相続登記を始めとした相続手続きに関する相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですのでまずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

遺産分割協議書に記載すべき内容は?

遺産分割協議書に記載すべき内容は、主に下記の通りです。

・死亡した人の情報

・相続人全員で遺産分割協議を行ったこと

・誰が遺産を受け継ぐか

・相続財産に関する情報

・補足的な条項

・締めの文言

・日付・住所・署名・押印

▶遺産分割協議書について詳しくはコチラ遺産分割協議書に署名は自筆でなくてもいいですか?

少なくとも氏名は直筆で記載し、押印は実印で行うようにしてください。

争いになった際に署名があれば、筆跡をもとに本人が納得して署名したことを証明できます。

また、相続登記をする際には遺産分割協議書に実印が押されていなければ、登記申請が却下されてしまいます。

▶遺産分割協議書の署名について詳しくはコチラ

相続人調査(戸籍収集)とは?詳しい手順から方法まで専門家が簡単解説

相続人調査(戸籍収集)とは?詳しい手順から方法まで専門家が簡単解説

遺産分割協議とは?やり方や注意点・相談できる専門家まとめ

遺産分割協議とは?やり方や注意点・相談できる専門家まとめ

相続登記の義務化は2024年4月!法改正で変更される4つのポイント

相続登記の義務化は2024年4月!法改正で変更される4つのポイント