不動産の所有者が変わったときは名義変更手続きが必要であり、法務局で登記申請を行います。

不動産の名義変更が必要になるケースは、相続・売買・贈与・離婚の4つです。

名義変更の理由によって登記申請に必要な書類や費用が変わってくるので、手続き時にはご注意ください。

本記事では、不動産の名義変更の手続き方法や必要書類、費用についてわかりやすく解説します。

目次

1章 不動産の名義変更とは

不動産の名義変更手続きとは、土地や建物など不動産の所有者が変わったときに行う必要があります。

不動産の名義変更をする際には、法務局で所有権移転登記を行います。

なお、不動産の名義変更手続きは自分で行うこともできますが、書類の収集や作成に手間がかかることや専門的な知識が必要になる場合もあるので、司法書士に依頼することも検討しましょう。

中でも売買による不動産の名義変更を行う際には、ほぼ100%司法書士への依頼が必要です。

1-1 不動産の名義変更が必要なケース

不動産の所有者が変わるパターンは多数ありますが、大半の割合を占める主なケースは以下の4つです。

- 不動産を相続した場合

- 不動産を売買した場合

- 不動産を贈与した場合

- 離婚をして不動産を財産分与した場合

本記事ではこの4つのケースを中心に解説をしていきます。

1-2 不動産を名義変更しないリスク・デメリット

不動産を名義変更しないでいると、所有者に関する情報がわからなくなり権利関係が複雑になるなどのリスクがあります。

また、名義変更をしていないと売却や活用を行えなくなってしまうのでご注意ください。

不動産を名義変更しないリスクやデメリットは、主に下記の通りです。

- 不動産を売却できない

- 不動産を担保に融資を受けられない

- 相続税の控除を受けられない

- 権利関係をたどるのが難しくなり、トラブルが発生する可能性がある

また2024年4月からは相続登記が義務化され、相続発生から3年以内に相続登記をしないと過料が科せられる恐れがあるのでご注意ください。

相続登記の義務化については、本記事の5章で詳しく解説しています。

1-3 不動産の名義変更は自分でできる?

不動産の名義変更は司法書士に依頼することもできますが、自分たちで行うこともできます。

例えば、亡くなった人から相続人へ名義変更するのであれば、相続人が必要書類を収集して法務局にて手続き可能です。

一方で、離婚や売買などの理由で不動産の名義変更手続きを行うのであれば、後々のトラブルを避けるために司法書士に依頼した方が確実です。

また、相続や贈与による不動産の名義変更などトラブルが起きにくいとされるケースでも、ミスなく確実に手続きしたい、手続きにかかる手間と時間を節約したいのであれば、司法書士に依頼するのが良いでしょう。

2章 不動産の名義変更手続きをする流れ

不動産の所有権が変わった理由にかかわらず、不動産の名義変更手続きを行う流れはある程度共通しています。

不動産の名義変更は下記の流れで行いましょう。

- 不動産の所有権が変更となる原因が発生する

- 登記申請に必要な書類を準備する

- 登記申請書の作成をする

- 法務局に登記申請書および必要書類を提出する

それぞれの流れについて詳しく解説していきます。

STEP① 不動産の所有者が変更となる原因が発生する

不動産の所有者が亡くなる、不動産を贈与するなど所有者が変更になる原因が発生すると、古い所有者から新しい所有者に名義変更手続きをしなければなりません。

具体的には、下記が行われたときに名義変更手続きが必要になります。

- 不動産の所有者が亡くなって相続人が受け継いだ

- 不動産を生前贈与した

- 離婚によって不動産を財産分与することになった

- 不動産の売買契約が成立した

なお不動産の売買時は、銀行から融資を受ける際に司法書士による書類確認が必要ですし、買主側も司法書士が名義変更手続きをすることで安心して不動産の代金を支払えます。

そのため、売買による不動産の名義変更手続きではほぼ100%司法書士が代理で行います。

STEP② 登記申請に必要な書類を準備する

不動産の名義変更手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局に必要書類を提出して行います。

登記申請に必要な書類は、名義変更する理由によって異なるのでよく確認しておきましょう。

名義変更手続きに必要な書類の詳細は、本記事の3章で詳しく解説します。

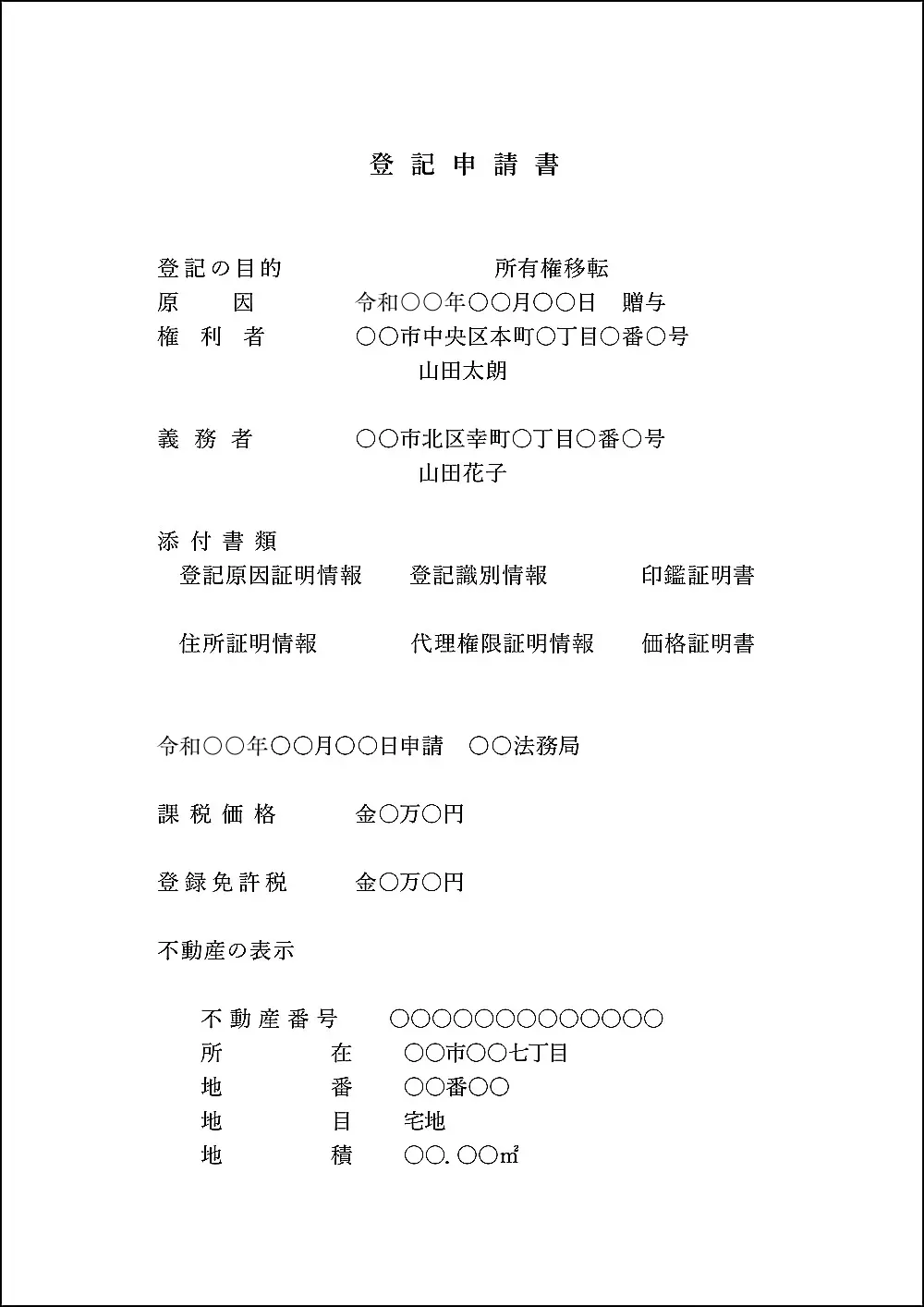

STEP③ 登記申請書の作成をする

必要書類の収集が完了したら、法務局に提出する登記申請書の作成を行います。

司法書士に名義変更手続きを依頼した場合は、登記申請書の作成も司法書士が行ってくれます。

登記申請書には、不動産に関する情報や名義変更の理由、所有者に関する情報などを記載しましょう。

例として、生前贈与により不動産の名義変更手続きを行う際の登記申請書のサンプルを紹介します。

STEP④ 法務局に登記申請書および必要書類を提出する

登記申請書の作成や必要書類の収集が完了したら、不動産の所在地を管轄する法務局に書類一式を提出しましょう。

書類は法務局に持参するだけでなく、郵送でも提出可能です。

また、贈与や離婚などによる名義変更手続きを自分で行う場合、前の所有者と新しい所有者のそれぞれが共同で申請を行う必要があります。

3章 不動産の名義変更手続きの必要書類

先ほどの章で解説したように、不動産の名義変更手続きは必要書類および登記申請書を法務局に提出して行います。

法務局に提出する書類は、名義変更を行う理由によって異なります。

それぞれのケースごとに必要な書類を詳しく見ていきましょう。

3-1 相続による名義変更で必要になる書類

相続により不動産の名義変更手続きを行う場合、遺言書の有無や相続人と故人の関係などによって必要な書類が変わってきます。

相続に詳しい司法書士に依頼すれば必要書類の収集から行ってもらえますので、手続きにかかる時間や手間を減らしたい人は依頼がおすすめです。

本記事では、故人が遺言書を用意していなく遺産分割協議を行う場合に必要な書類を例として紹介します。

| 種類 | 必要書類 |

| 故人に関する書類 |

|

| 相続人に関する書類 |

|

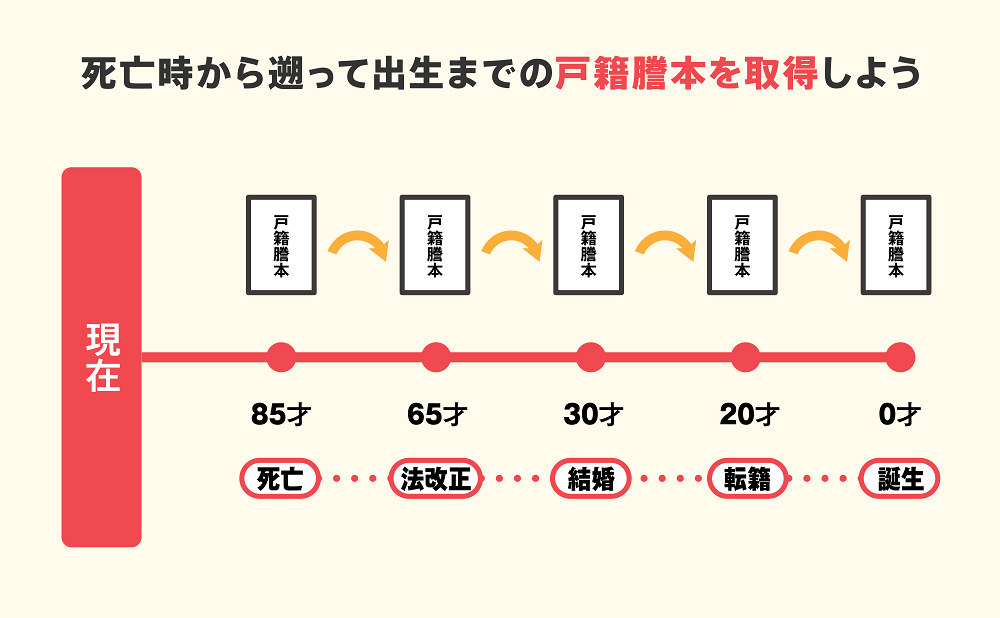

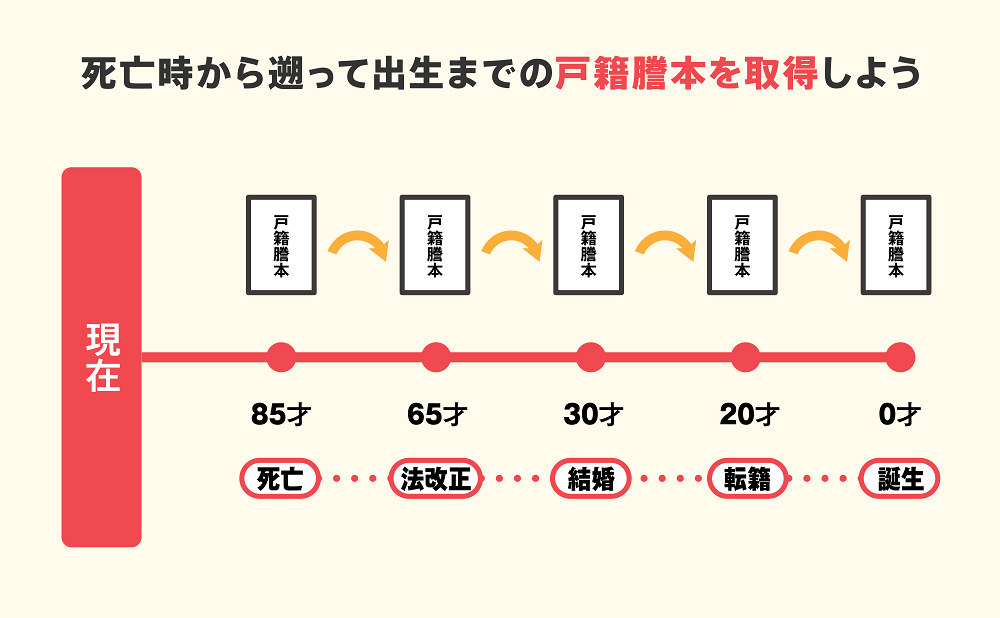

上記のうち、恐らく最も収集が大変なのは「故人が生まれてから死亡するまで連続した戸籍謄本類」です。

結婚や離婚、本籍地の移動などによって戸籍が移るため、1人につき複数枚の戸籍謄本類を収集しなければならないケースが大半です。

戸籍謄本を収集する際には、故人が死亡したときの戸籍謄本から順番にさかのぼって取得していきましょう。

また、コンピュータで管理されていない古い戸籍の場合、記載された情報を読み解くだけでも難しい場合もあります。

必要な戸籍謄本の枚数が多く自分で集めるのが難しい人は、司法書士への依頼をおすすめします。

3-2 贈与による名義変更で必要になる書類

贈与により不動産の名義変更手続きをする際には、贈与者と受贈者がそれぞれ必要書類を用意しなければなりません。

具体的には、下記の書類が必要になります。

| 用意する人 | 必要書類 |

| 贈与者・受贈者が共同で用意する | 贈与契約書 |

| 贈与者が用意する |

|

| 受贈者が用意する | 住民票 |

3-3 離婚による名義変更で必要になる書類

離婚による財産分与で不動産の名義変更手続きをする場合、必要書類は協議離婚か裁判離婚かで下記のように変わってきます。

| 協議離婚 | 裁判離婚 | |

| 不動産を渡す人 |

| なし |

| 不動産をもらう人 | 住民票 |

|

3-4 売買による名義変更で必要になる書類

売買による不動産の名義変更で必要になる書類は売主と買主で異なり、それぞれ下記の通りです。

| 買主 |

|

| 売主 |

|

運転免許証などの本人確認書類は、取引時に司法書士が本人確認を行う際に使用します。

また、買主側の印鑑証明書は住宅ローン融資を受ける際に必要であり、現金一括購入する場合は不要です。

登記済権利証や登記識別情報通知は、不動産の取得し登記が終わったときに法務局から交付される書類です。

過去に交付されたため紛失してしまっている場合は、早めに不動産仲介業者もしくは司法書士に相談しましょう。

取引当日に書類が用意できない場合、違約金が発生する恐れもあるのでご注意ください。

4章 不動産の名義変更手続きにかかる費用・税金

不動産の名義変更手続きの際には法務局に支払う登録免許税や必要書類の収集費用、司法書士に支払う報酬などの費用がかかります。

名義変更理由別に費用の計算方法を詳しく見ていきましょう。

4-1 相続による名義変更でかかる費用・税金

相続が原因で不動産の名義変更をする際にかかる費用の内訳、計算方法は下記の通りです。

| 内訳 | 計算方法・相場 |

| 登録免許税 | 不動産の評価額×0.4% 例:1,000万円の評価額なら4万円 |

| 必要書類の取得費 | 1~2万円程度 相続人の人数が増えると取得費も増える |

| 司法書士に支払う報酬 | 7~10万円程度 |

相続登記に関する費用・税金について詳しく知りたい方は下記の記事もご参考にしてください。

4-2 贈与による名義変更でかかる費用・税金

不動産の贈与により名義変更した場合、贈与者には費用や税金はかかりません。

一方で、受贈者は贈与税や登録免許税などの費用がかかります。

費用の内訳や計算方法はそれぞれ下記の通りです。

| 贈与者・受贈者 | 費用の内訳 | 概要・相場 |

| 贈与者 | かからない | – |

| 受贈者 | 贈与税 | 年間110万円を超える贈与を受けた場合、贈与税がかかる |

| 不動産取得税 | 固定資産税評価証明書に記載のある不動産の価格に下記の税率を掛けて計算する

(税率は令和6年3月31日まで) | |

| 登録免許税 | 固定資産税評価証明書に記載のある不動産の価格×2% | |

| 司法書士に支払う報酬 | 不動産の価格、数によって変わる 1,000万円の土地のみの贈与であれば契約書の作成から登記申請まで一括で10~15万円程度 |

贈与による不動産の名義変更手続きで負担が大きくなりやすい費用や税金は、贈与税です。

贈与税は累進課税制度を採用しているため、贈与された金額が大きければ大きいほど税率も上がります。

例えば、親から18歳以上の子供に2,000万円の土地を贈与したときにかかる贈与税は「(2,000万円-110万円)×45%-265万円=585.5万円」です。

贈与税には暦年贈与の他に相続時精算課税制度も用意されています。

相続時精算課税制度は贈与税を2,500万円まで非課税にできるので、不動産を一度に贈与したい場合は利用を検討しましょう。

ただし、相続時精算課税制度は一度適用すると取消できないので、利用時には相続に詳しい税理士に相談しシミュレーションをしてもらうのがおすすめです。

これまで相続時精算課税制度を利用すると、毎年の贈与税の基礎控除額110万円は利用できませんでした。

しかし、2024年1月1日以降は相続時精算課税制度を選択した人にも毎年110万円の基礎控除額が与えられます。

相続時精算課税制度に基礎控除額が導入されたことにより、下記のメリットがあります。

- 毎年110万円以下の贈与であれば贈与税の申告および納税は不要

- 毎年110万円以下の贈与であれば贈与財産を相続税の加算対象に含めなくて良い

贈与者の年齢によっては毎年の基礎控除額を利用して贈与すれば、贈与税および相続税を大幅に節税できるでしょう。

制度改正により相続時精算課税制度を利用すべきかお悩みの人は、相続に精通した税理士に相談するのがおすすめです。

4-3 離婚による名義変更でかかる費用・税金

離婚の財産分与により不動産の名義変更をする際に必ずかかる費用は、登録免許税です。

離婚による財産分与では原則として贈与税は課税されないのでご安心ください。

費用の内訳や計算方法をまとめると、下記の通りです。

| 内訳 | 計算方法・相場 |

| 登録免許税 | 不動産の固定資産評価額×2% 例:1,000万円の土地を財産分与した場合20万円 |

| 贈与税 | 原則としてかからない (分与された財産額が著しく多い場合は課税対象となる) |

| 不動産取得税 | 夫婦財産の清算を目的としていればかからない 財産分与が慰謝料、離婚後の扶養目的の場合はかかる |

| 司法書士に支払う報酬 | 4~10万円程度 |

4-4 売買による名義変更でかかる費用・税金

売買による不動産の名義変更をした場合にかかる費用や税金は、売主と買主でそれぞれ下記のように異なります。

| 売主・買主 | 費用の内訳 | 計算方法・相場 |

| 買主 | 登録免許税(所有権移転) | 土地の評価額×1.5% (令和8年3月31日まで) 建物の評価額×2% (居住用不動産で条件を満たす場合0.3%に軽減される) |

| 登録免許税(抵当権設定) | 融資額×0.4% (居住用不動産で条件を満たすと0.1%に軽減される) | |

| 不動産取得税 | 居住用不動産の購入では軽減措置により課税されないことが多い 不動産の評価額×4%(課税される場合) | |

| 司法書士に支払う報酬 | 一般的な住宅を住宅ローンで購入した場合、10万円程度 | |

| 売主 | 登録免許税(住所変更・抵当権抹消) | 不動産の個数×1,000円 例:土地と建物なら2,000円 |

| 譲渡所得税 | 不動産を売却して利益が出た場合、税金がかかる |

譲渡所得税は売却益に対して20.315~39.63%の税金がかかります。

なお、マイホームを売った場合は3,000万円の特別控除がありますので、多くの場合は課税されません。

5章 【注意】相続登記は2024年4月から義務化される

不動産の名義変更手続きに期限はなく、登記をせず放置したとしても罰則等はありませんでした。

しかし、相続登記に関しては2024年から義務化され、相続発生から3年以内に登記申請をしないと10万円以下の過料が科されてしまう恐れがあります。

相続登記の義務化は過去に発生した相続に関しても適用されますので、まだ相続登記がおすみでない不動産をお持ちの人は早めに手続きをしましょう。

また、罰則規定がないにしても名義変更時に登記申請を行わないと、第三者に不動産の所有権を主張できないなどのデメリットもありますのでご注意ください。

6章 不動産の名義変更手続きを依頼する司法書士の選び方

不動産の名義変更手続きは自分でも行えますが、ミスなく手続きを終えたい、書類収集や作成に割く時間がない場合は司法書士に依頼するのがおすすめです。

ただし、司法書士ごとに報酬が異なりますし、それぞれ得意としている分野も異なります。

不動産の名義変更手続きを依頼する司法書士は下記の基準で選ぶのが良いでしょう。

- 業務経験が豊富か

- 報酬がホームページ等に明記されているか

それぞれ詳しく解説していきます。

6-1 業務経験が豊富か

相続や贈与、離婚による登記申請の場合、業務経験が豊富か実績があるかをホームページなどで確認しましょう。

単純に登記申請だけを代行してもらうのであれば、どの司法書士でも問題ありません。

しかし、実績豊富な司法書士であれば、名義変更理由にともなう様々なアドバイスを行えます。

例えば、相続や生前贈与に精通した司法書士に登記申請を依頼すれば手続きのみを代行してもらうのではなく、下記のアドバイスや対応もしてもらえます。

- 相続人調査や相続財産調査など相続手続きを一括して代行してもらえる

- 中立的な立場から遺産分割方法を提案してもらい相続トラブルを防止できる

- 二次相続対策まで提案してもらえる

- 今回の不動産の贈与だけでなく相続対策まで提案してもらえる

- 相続税や贈与税に強い税理士を紹介してもらえる

専門家の目線からアドバイスを受けるためにも、名義変更理由に合った司法書士を選ぶことが大切です。

6-2 報酬がホームページ等に明記されているか

司法書士に登記申請を依頼するばあい、報酬がホームページ等に明記されているか確認しましょう。

売買による不動産の名義変更を行う場合、仲介している不動産会社が司法書士を紹介してくれることも多いです。

しかし、不動産会社が紹介する司法書士は報酬が高いこともあるので、自分で料金を比較して信頼できる司法書士を探すのがおすすめです。

まとめ

不動産の所有者が変わった際には名義変更手続きが必要ですので、法務局で登記申請を行いましょう。

登記申請は名義変更の理由によって費用や必要書類が変わってきます。

初めての手続きで必要書類の収集や作成が難しい場合、スムーズに手続きを完了したい場合は自分で手続きするのではなく、司法書士に依頼を検討しましょう。

名義変更理由に合った経験豊富な司法書士に依頼すれば、手続きを代行してもらうだけでなく、専門家の目線から様々なアドバイスを受けることもできます。

特に、相続や贈与により名義変更を行うのであれば、相続手続きや相続対策まで考慮して手続きを進めてくれる司法書士を探すのが良いでしょう。

グリーン司法書士法人では、相続登記や相続対策に関する相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。