- 相続登記を自分で行うか、司法書士に依頼するかの基準

- 自分で相続登記の申請をする際の注意点

- 相続登記の流れ

不動産を相続したときに必要となるのが相続登記です。これまでは任意とされていましたが、2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続によって不動産を取得した人は、3年以内に法務局で相続登記を行わなければならないと定められました。もし期限を守らなければ、10万円以下の過料を科せられる可能性があります。

相続登記の申請先は、相続人の住所地ではなく不動産の所在地を管轄する法務局です。申請には、戸籍謄本・除籍・登記事項証明書・固定資産税評価証明書など多数の書類を揃え、正確な登記申請書を作成する必要があります。オンライン申請や書留郵便も可能ですが、不備があれば補正を求められ、やり直しに時間と労力を取られてしまいます。

では、こうした相続登記を自分で法務局に申請するべきか、それとも司法書士に依頼するべきか。本記事では、それぞれのメリット・デメリットを比較しながら、相続登記を進める際の判断材料をご紹介します。

目次

1章 相続登記は自分で行う方が良い?司法書士に依頼する?

不動産を相続した場合、名義を被相続人から相続人に変更するためには相続登記が必要です。相続登記は、原則として自分で法務局に申請することができます。しかし、書類作成や権利関係の確認は複雑であり、状況によっては司法書士に依頼した方が安心です。

ここでは、自分で相続登記を行ってよいケースと、専門家に依頼すべきケースを比較して解説します。

また、相続登記は相続人や不動産の状況によって、必要書類の数や申請の難易度も変わってきます。

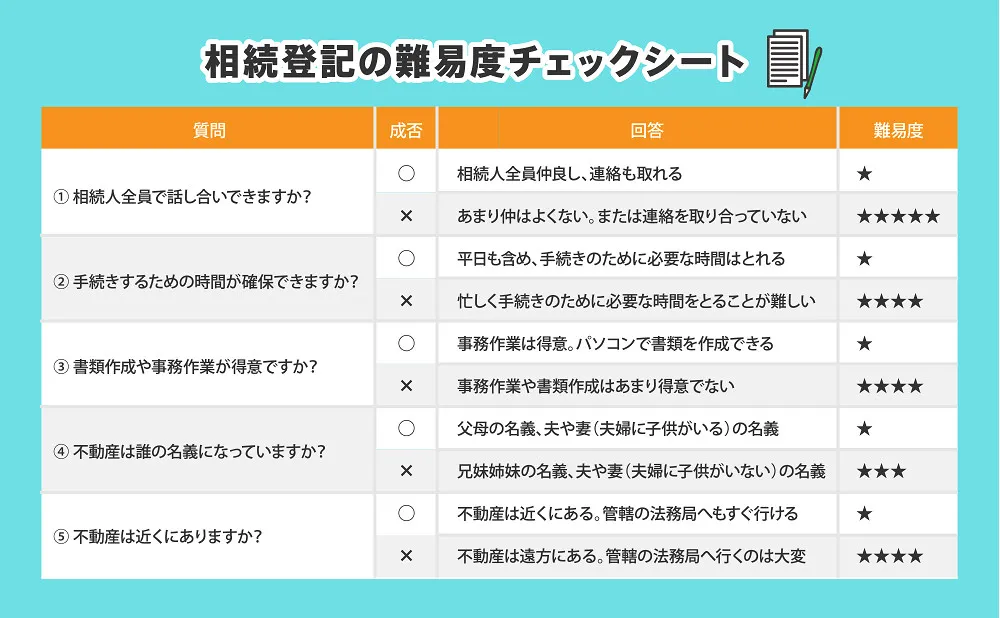

下記を確認して、まずは自分で相続登記が可能かどうかを考えてみるのがおすすめです。

すべての項目で★1つであれば、相続登記の手続きにチャレンジしてみるのも良いでしょう。

1-1 相続登記を自分で行っても良いケース

次のような条件に当てはまる場合は、自分で相続登記を行うことも現実的です。

- 相続人が少なく、法定相続分に従って登記をする場合

- 遺言書が有効に作成されており、内容が明確な場合

- 不動産の数が少なく、土地や建物の権利が単純である場合

- 必要な戸籍謄本や謄本、評価証明書などの資料を自分で収集できる場合

このようなケースでは、登記事項証明書を取得し、相続関係を整理したうえで、登記申請書を作成すれば比較的スムーズに手続できます。オンライン申請や書留郵便を利用して申請することも可能です。

1-2 相続登記を司法書士に依頼した方が良いケース

一方で、以下のような状況では専門家に依頼することを強くおすすめします。

- 相続人が多く、遺産分割協議が必要な場合

- 複数の不動産を相続する場合や、古い名義のまま放置されていた場合

- 協議がまとまらず、遺言や遺贈が絡んで権利関係が複雑な場合

- 登記識別情報や過去の書類が不足している場合

- 登録免許税の計算が複雑で、誤ると法務局で補正を求められる可能性がある場合

司法書士に依頼すれば、相続登記申請書や添付書類の作成、原本還付の手続、さらには登記事項証明書の取得まで代行してもらえます。結果として、手間と時間を大幅に省き、不備による手戻りを防げます。

2章 【法務局に行く前にチェック】自分で相続登記申請するときの注意点

相続登記は、自分で手続きを進めることも可能ですが、法務局に行く前に注意点を把握しておかなければ、書類の補正や再申請となり、時間と労力を大きく浪費します。ここでは、相続登記を自分で申請する際に必ず確認すべきポイントを詳しく解説します。

2-1 共有分割はできるだけ避けよう

相続人が複数いる場合、話し合いがまとまらないと「共有名義」での登記を選択するケースがあります。しかし、共有は将来のトラブルの原因になりがちです。

- 不動産を売却する場合、共有者全員の同意が必要

- 代替わりが進むと数次相続となり、関与する相続人が増えて手続が複雑化

- 固定資産税や管理費用の負担割合でも揉めやすい

こうしたリスクを防ぐため、できるだけ遺産分割協議を行い、個別の名義に分けるのが望ましいといえます。

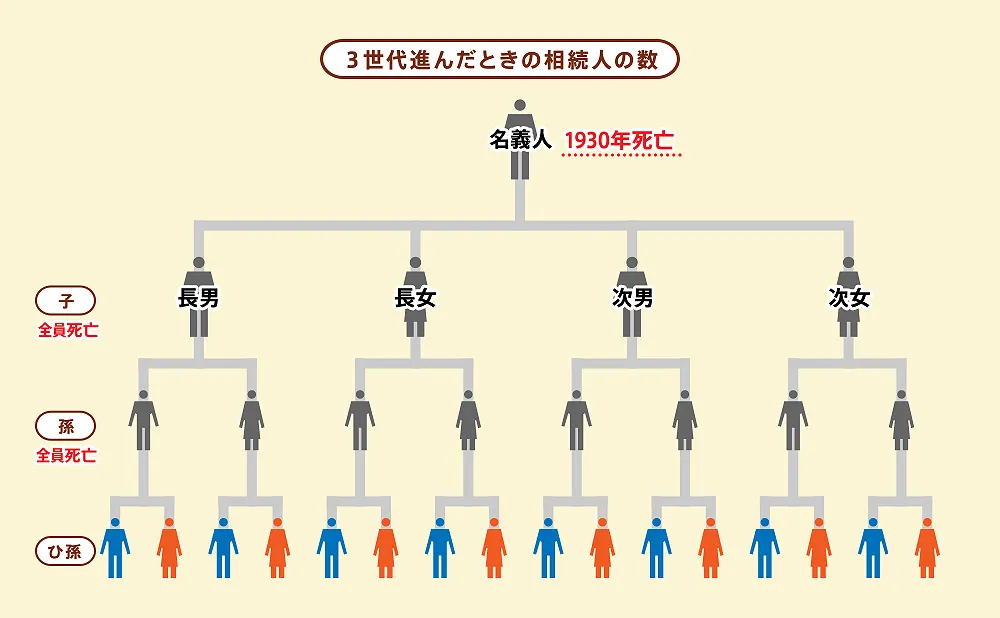

上記のイラストのように、複数回の相続が発生すると何世代か後には、不動産の共有者が雪だるま式に増えてしまう可能性もあるでしょう。

将来的に不動産を活用したい、売却したいと思ったとき、権利関係者が多く全員の合意を得られずいつまでたっても話がまとまらない恐れもあります。

このような事態を避けるためにも、不動産を共有で相続することは可能な限り避けることを強くおすすめします。

相続に精通した司法書士であれば不動産や相続人の状況に適した遺産分割方法も提案できるので、お気軽にお問い合わせください。

2-2 平日に時間を確保しなければならない

相続登記は、原則として平日に法務局へ出向いて手続を行います。仕事や家庭の都合で平日の日中に動けない人にとっては大きな負担です。

解決策としては、

- オンライン申請(インターネット経由で登記申請が可能)

- 書留郵便での郵送申請

があります。ただし、オンライン申請はシステム操作に慣れていないと入力ミスをしやすく、郵送申請では不足書類があるとやり取りに時間がかかります。時間に余裕をもって準備を進めることが必要です。

2-3 相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局で行わなければならない

相続登記は「相続人の住所地」ではなく「不動産の所在地」を管轄する法務局に申請する必要があります。

例:

- 東京に住んでいても、相続した土地が大阪にある場合 → 大阪を管轄する法務局で登記申請

- 複数の都道府県に不動産がある場合 → それぞれの管轄法務局に個別に申請

誤って管轄外の法務局に提出すると、受理されず返送されてしまいます。事前に法務局の公式サイトなどで管轄を確認しておきましょう。

2-4 登記申請を取り下げる方法を理解しておく

登記申請を提出したあとに、書類の誤りや不備に気付くこともあります。その場合、登記申請の取り下げを行えば訂正可能です。

- 取り下げには、申請書と同様のフォーマットを用意し、法務局に提出

- 取り下げ後、改めて正しい書類を作成して再申請

- ただし、登録免許税に充てた収入印紙は返還されないため、無駄な出費になることも

誤りを防ぐためにも、提出前に十分にチェックを行うことが大切です。

2-5 申請前には必ず提出書類を見直す

相続登記に必要な書類は多岐にわたります。代表的なものは以下のとおりです。

- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)

- 相続人全員の戸籍謄本と住民票

- 遺言書または遺産分割協議書

- 固定資産税評価証明書

- 登記事項証明書

これらは1つでも不足すると補正を求められます。特に、被相続人の戸籍は「出生から死亡までのすべて」が必要であり、途中の期間が抜けていると不受理になります。

2-6 提出時には原本還付請求を行う

相続登記では、戸籍や協議書など「今後も必要となる書類」を提出しなければならない場面があります。その場合、提出した書類が法務局に保管されてしまうと、再利用できません。

そこで「原本還付」の制度を利用します。

- 原本とそのコピー(謄本)を一緒に提出

- 法務局が確認後、原本を返却

これを忘れると再取得が必要になり、手間も費用も余計にかかります。

2-7 受付番号を控えておく

法務局に登記を申請すると、必ず「受付番号」が発行されます。この番号は手続の進捗確認に不可欠です。

- 補正が必要になった場合の問い合わせ

- 完了予定日の確認

- 登記完了後に登記事項証明書を取得する際の参照

控えを取らずに紛失すると、確認作業に余分な時間がかかってしまいます。

2-8 相続登記が完了したら事後確認をする

登記が完了したら、必ず登記事項証明書を取得し、名義が正しく変更されているか確認します。

例:

- 名義が一部の相続人にしか移転していなかった

- 法定相続分ではなく誤って均等割りで登記されてしまった

こうした誤りは後に大きな問題となるため、完了確認は必須です。

2-9 状況が変わったら司法書士に依頼することも考えておく

手続きを自分で進めている途中で、次のような事態が起こることもあります。

- 相続人間での話し合い(協議)がまとまらない

- 新たに不動産が見つかり、追加で登記が必要になった

- 書類不備で何度も補正を求められ、手続が進まない

このような場合には、途中からでも司法書士に依頼できます。専門家に引き継いでもらうことで、複雑化した手続をスムーズに進められます。

3章 相続登記の全体の流れ

相続登記を自分で行う場合、どの順番で進めればよいのかを理解しておくことが大切です。ここでは、不動産の情報収集から法務局への申請まで、必要なSTEPを順を追って解説します。

STEP① 不動産の情報を取得しよう

まずは、相続対象となる不動産の権利関係を明らかにする必要があります。

- 登記事項証明書を法務局で取得し、被相続人がどのような権利を持っていたか確認します。

- ここで不動産の名義、地番、地目、持分などを明確にしておくことが重要です。

- 権利関係が複雑な場合(例:共有持分、古い登記が残っている場合)は、この段階で司法書士に相談するのも有効です。

登記事項証明書の取得方法は、下記の通りです。

| 取得できる人 | 誰でもできる |

|---|---|

| 取得先 | 法務局 (不動産の所在地以外の法務局でも取得可能) |

| 取得方法 |

|

| 比喩 | 1通あたり480円 |

STEP② 住民票・戸籍を取得しよう

相続人を確定させるために、被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)をすべて収集します。さらに、相続人全員の戸籍や住民票も必要です。

- 戸籍は本籍地の市区町村役場で取得できます。

- 被相続人の戸籍が転籍を繰り返している場合、複数の自治体から集める必要があります。

- この作業が不十分だと、相続人の漏れ(隠れた相続人)が判明し、登記が無効になる可能性があります。

具体的には、下記の書類を収集しましょう。

- 亡くなった人の住民票

- 所有者になる相続人の住民票

- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本類

- 相続人全員の現在戸籍謄本

これらの書類は、市役所の市民課で発行してもらえます。

STEP③ 固定資産税評価証明を取得しよう

相続登記に必要な登録免許税は、不動産の固定資産税評価額を基準に計算されます。

- 市区町村役場で固定資産税評価証明書を取得します。

- 不動産ごとに1通ずつ必要になるため、複数の土地や建物がある場合はまとめて請求します。

- 最新年度の評価証明を用意するのが原則です。

STEP④ 相続登記の必要書類を作成しよう

登記申請には次のような書類を準備します。

- 被相続人の除籍謄本・改製原戸籍

- 相続人全員の戸籍謄本と住民票

- 遺言書または遺産分割協議書(相続人全員の署名・押印が必要)

- 印鑑証明書(協議書に押印する実印の証明)

- 登記申請書(後述)

「協議書」や「遺言」がある場合には、内容に沿った登記が可能です。一方、法定相続分での登記を選択する場合には、協議書は不要です。

STEP⑤ 申請書を組み上げよう

ここまで準備した書類を基に、登記申請書を作成します。申請書には以下の内容を記載します。

- 登記の目的(例:所有権移転)

- 登記原因(例:令和6年〇月〇日相続)

- 相続人の氏名・住所

- 不動産の表示(登記事項証明書に基づく記載)

- 添付書類の一覧

- 納付すべき登録免許税額

申請書の作成は慣れないと難しく、特に不動産の表示部分は登記事項証明書の記載を正確に転記する必要があります。

STEP⑥ 法務局へ申請しよう

すべての書類を揃えたら、いよいよ申請です。申請方法には以下の3つがあります。

- 窓口申請

- 不動産所在地を管轄する法務局へ直接持参する方法。

- 職員に形式的な不備をその場で確認してもらえる利点があります。

- 書留郵便での申請

- 窓口に行けない場合に便利ですが、郵送のやり取りに時間がかかります。

- 窓口に行けない場合に便利ですが、郵送のやり取りに時間がかかります。

- オンライン申請

- インターネットを利用して申請できる方法。

- 24時間申請可能ですが、電子署名やシステム操作が必要で初心者には難しいこともあります。

申請後、受付番号が発行され、数週間後に登記が完了します。

4章 相続登記の事例紹介

続いて、弊事務所が相続登記を担当した事例をいくつか紹介いたします。

①曾祖父名義の土地の相続|名義変更を怠った場合の注意事項

亡くなった父親の相続手続きを行いたいが、曾祖父名義の土地も相続財産として残ってしまっているケースです。

まずは相続人の調査を行い、遺産分割協議を進めることをご提案いたしました。

詳しくは、下記リンクの事例紹介ページをご参照ください。

②父名義の不動産の相続|複数の不動産を所有していたケース

続いて紹介するのは、亡くなった父親が複数の不動産を所有していたケースです。

相談に訪れた息子さんは父親と長年疎遠であり、亡くなったお父様がどこにどんな不動産を所有していたかもはっきりしない状態でした。

相続財産調査を丁寧に行い、相続登記の際に漏れがでないように手続きを進めました。

詳しくは、下記リンクの事例紹介ページをご参照ください。

まとめ

相続による不動産の名義変更(相続登記)は、原則として自分で行うことが可能です。しかし、必要な戸籍謄本や登記事項証明書、固定資産税評価証明などの収集、登記申請書の作成、登録免許税の納付といった手続は煩雑であり、少しの不備でも法務局で補正を求められます。

- 法定相続分に従い不動産が単純な場合 → 自分での申請も可能

- 相続人が多い、遺産分割協議が複雑、複数の土地や建物がある場合 → 司法書士に依頼する方が安全

申請前には、

- 管轄法務局を誤らないこと

- 原本還付の請求を忘れないこと

- 受付番号を控えて事後の追跡を可能にすること

などが重要です。

相続登記の流れは、

- 不動産の権利関係を把握(登記事項証明書)

- 戸籍・住民票を収集

- 固定資産税評価証明を取得

- 遺言書や遺産分割協議書を準備

- 登記申請書を作成

- 法務局へ提出(窓口/オンライン申請/書留郵便)

というステップです。

一方で、名義を長年変更せずに放置すると「数次相続」が発生し、必要書類や相続人が膨大となって処理が困難になります。複数の不動産を抱える場合も、相続人間での話し合いがまとまらないと、共有登記となり将来のトラブルに直結します。

相続登記は 2024年から義務化され、期限を守らないと過料が科される可能性があります。放置せず、早めに準備を進めることが大切です。

不安がある場合や書類が複雑な場合は、司法書士法人に相談することで、手続の正確性と安心感を確保できます。

グリーン司法書士法人では、相続登記についての相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

相続登記手続きの必要書類は?

・亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・亡くなった方の住民票の除票

・相続人全員の戸籍謄本

などがありますが、相続シチュエーションによって必要な書類が変わってくるので、まずは状況を確認しましょう。

主なパターンは「遺産分割協議による相続登記」「法定相続による相続登記」「遺言書による相続登記」の3パターンです。

詳しくは下記リンク先をご参考にしてください。

▶相続登記の必要書類を簡単チェック相続登記はいくらかかる?

・相続した不動産の調査費用:2,000~3,000円

・必要書類の収集費用:1~3万円

・登録免許税:固定資産評価額に0.4%をかけた金額

・司法書士に支払う報酬:6~13万円(自分で行う場合はかからない)

詳しくは下記リンク先をご参考にしてください。

▶相続登記にかかる費用・司法書士の報酬を徹底解説!相続不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)はどこで取得できる?

どこの法務局でも取得できます。

また、登記簿謄本(登記事項証明書)は、いつでも誰でも取得することが可能です。

ただし、土地なら地番、建物なら家屋番号という住所とは異なる番号が必要となるので、事前に確認が必要です。相続する不動産がどこにあるかわかりませんが法務局に行けば全部調べられる?

どれを相続するのかは法務局では分かりません。

亡くなった人の不動産がある可能性が高い市町村役場にて亡くなった人の不動産の名寄せ帳を請求してください。

名寄せ帳は、固定資産税の課税台帳から亡くなった人の情報を抜粋したもので、該当する市町村が管轄する亡くなった人の所有不動産が網羅できる便利な書類です。

ただし、市町村単位となるので、別の市町村にある不動産は、各別の市町村に請求しなければなりません。

▶名寄帳について詳しくはコチラ登記簿謄本を見ると亡くなった父が債務者となっている抵当権が残っていました。どうしたらいい?

相続不動産が担保になっている、または、なっていたということですね。

すでに債務を返し終えていたら抵当権を抹消する手続きを追加で行うだけです。

一方で、債務が残っているようなら、相続放棄なども考慮しなければなりません。

なお、相続登記をしてしまうと相続する意思があるとみなされ、相続放棄ができなくなるので注意してください。

なお、住宅ローンであれば団体信用生命保険の保険金で完済できる可能性がありますので住宅ローン会社に相談しましょう。

▶抵当権抹消について詳しくはコチラ

▶相続放棄について詳しくはコチラ登記申請書は法務局においてある?

登記申請書は法務局においてありません。

登記申請書は、千差万別で、住民票を取得するときのような申請書では対応できないからです。

したがって、登記申請書は自分で作成しなければなりません。

法務省のホームページではひな形をダウンロードすることが可能ですので、ご利用くださいませ。法務局への相談は管轄違いでも大丈夫?

申請は管轄の法務局にすることが必要ですが、相談だけなら管轄違いでも受けてもらえる法務局は多いです。

まずは、最寄りの法務局でご確認ください。

法務局の相談はほとんどが予約制なので、事前に電話等で予約をすることを忘れないようにしましょう。

なお、法務局では相続登記の申請方法は教えてくれますが、どのように相続した方がいいかなどの法律相談でや相続税についての相談は受けてくれません。

法律相談や税務相談は各専門士業の仕事となるからです。

また、原則として法務局では申請書の内容(申請が通るかどうかなど)の事前チェックはしてもらえません。

法務局は登記申請があった後しか審査(チェック)してはいけないことになっているからです。父母が立て続けに亡くなりました。法務局で登記情報を見たら、父母の共有でした。相続登記を一回で済ませられないでしょうか。また、県外にも相続不動産があるのですが、一回で相続登記を申請することはできませんか。

共有の不動産は法務局の管轄が同じなので一回で済ませられますが、県外の不動産は管轄が異なるのでできません。

父母の相続はそれぞれ別の相続なので、一個の申請ではできませんが、複数の申請書を同時に提出可能です。

不動産の管轄法務局が同じであれば、父の相続に関する登記の申請書と母の相続に関する登記の申請書を作って同時に提出することで(連件)、実質一回の提出で済ませられます。

しかし、法務局の管轄が異なる不動産については、それぞれの管轄法務局で相続登記申請をしなければなりません。

必要書類の原本還付を受けなければ必要書類が2セット必要となるので、相続登記申請のときには原本還付請求も合わせて申請するのがよいでしょう。登記申請書は手書きでも大丈夫?

大丈夫ですが、楷書で丁寧に書く必要があります。

登記申請書は「申請書の通りに登記をしてください」という意味合いの書類ですので、略字や異なる字体などは使わないようご注意ください。

手書きでも大丈夫ではありますが、書き誤りなどが無いようにパソコンでの作成をおすすめします。去年相続登記を申請しましたが、新しい物件が判明しました。法務局に去年の相続登記の添付書類を原本還付してもらえる?

できません。

原本還付は申請の際に請求しておかなければならないからです。

こういった事態が起きないように、登記申請の際には原本還付しておきましょう。認知症の父と歩けない兄がいます。母が亡くなったので、二人の相続登記申請を代理したいのですが、司法書士以外が代理してもいいのですか。

可能な場合もあります。

お金をもらって登記申請の代理をすることや、継続性がある相続登記申請代理は司法書士と弁護士しかできません。

一方で、一回限り無報酬で代理申請をする分には問題ありません。

ただし、お父様は認知症とのことですので、度合いによっては家庭裁判所へ成年後見の申立てをして、成年後見人から申請しなければならない恐れがあります。相続登記が終わったら法務局から連絡がくる?

相続登記が完了しても連絡は来ません。

各法務局では登記の完了予定日をホームページで公開しているので、予定日以降に受付番号を伝えて完了しているか確認し、完了書類を受け取りにいく必要があります。

完了書類の受け取り時は、登記申請書に押した印鑑が必要になるので忘れないようにしましょう。

自分宛の書留用返信封筒やレターパックを申請時に提出しておけば、完了時に郵送にて完了書類を送ってもらえます。

返ってきた書類の中にある「登記識別情報通知書」というシールの貼ってある書類が、いわゆる「権利証」のようなものですので、紛失されないように注意してください。