相続放棄申述書とは相続放棄することを家庭裁判所に申立てる際に提出する書類です。

相続放棄とは亡くなった人のプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しなくする手続きです。

例えば、亡くなった人が多額の借金を遺していた場合は相続放棄を検討するのが良いでしょう。

相続放棄をし相続権を失うには家庭裁判所への申立てが必要であり、その際には相続放棄申述書をはじめとする必要書類を提出しなければなりません。

亡くなった人が借金を遺していた、相続したくない土地があるなどの事情で相続放棄をしたくない人は、ミスなく確実に手続きを完了させたいはずです。

相続放棄申述書も書き方が決まっているので、作成時に疑問がないように確認していきましょう。

本記事では、相続放棄申述書の書き方や提出までの流れを解説していきます。

相続放棄については、下記の記事でも解説しています。

目次

1章 相続放棄申述書とは

相続放棄申述書とは、相続放棄を家庭裁判所に申立てる際に提出する書類です。

相続放棄とは、親等が亡くなって相続が始まった後に亡くなった人の財産の全てを相続しないとする手続きです。

相続放棄申述書の見本とダウンロードできる書式を用意しましたので、ぜひご利用ください。

ダウンロードはこちらをクリック

亡くなった人の財産を相続しない方法には、下記の2つがあります。

- 遺産分割協議で相続分を放棄する

- 家庭裁判所に相続放棄を申立てる

遺産分割協議とは相続人全員で誰がどの遺産をどれくらい相続するかを話し合うことです。

遺産分割協議で「私は相続しない」と主張し、全員がそれに同意すれば、自分の相続分をゼロにできます。

ただし、相続権そのものは残るので亡くなった人が借金を遺していたことが後からわかった場合には、借金の返済義務を負ってしまいます。

一方で家庭裁判所に申立てる相続放棄は法的な手続きであり、最初から自分が相続人ではなかったとする手続きです。

後から発覚した借金に対しても相続権を失います。

相続放棄時の取扱いや手続きについては、下記のページもご参考にしてください。

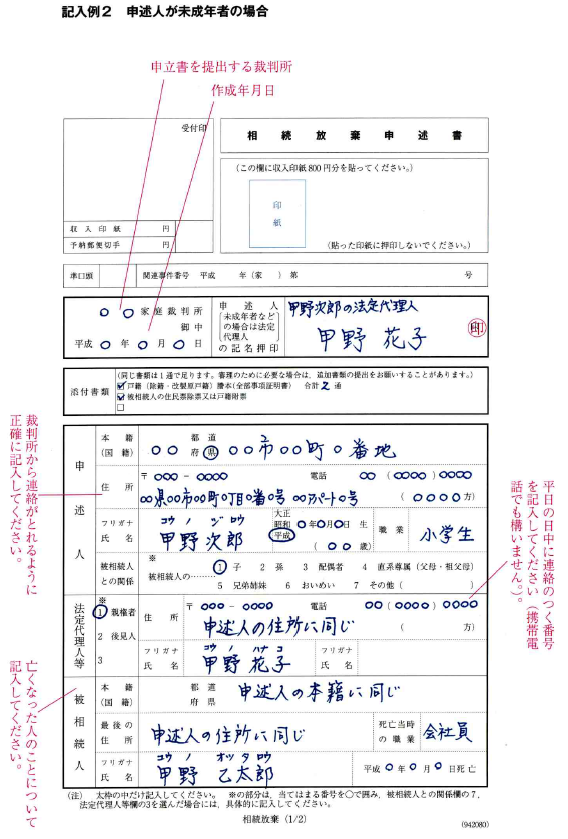

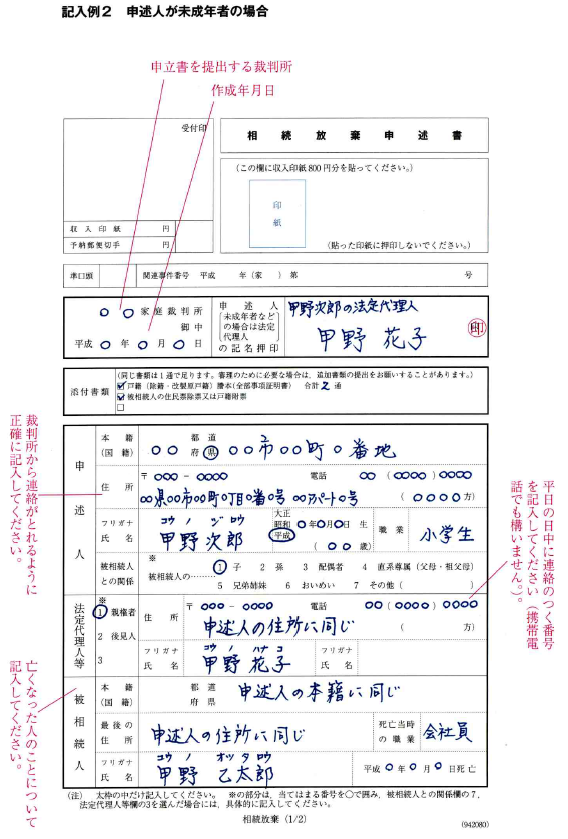

2章 相続放棄申述書の書き方・記載例

相続放棄申述書を作成する流れは、下記の通りです。

- 提出先の裁判所名と申立てをする人(申述人)を記入する

- 亡くなった人(被相続人)を記入する

- 申述の趣旨を記入する

- 相続の開始を知った日を記入する

- 相続放棄の理由を記入する

- 相続財産の概略を記入する

それぞれ詳しく解説していきます。

STEP① 提出先の裁判所名と申立てをする人(申述人)を記入する

最初に、提出先の裁判所名と申立てをする人(申述人)の名前を記載しましょう。

提出先の裁判所は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

管轄の家庭裁判所がわからない場合には、下記でお調べください。

管轄を調べたい方はこちらをクリック(裁判所管轄一覧)

なお、相続放棄をする人が未成年の場合は親権者がお子さんの代わりに申述人となります。

未成年者のかわりに親権者が申述人になる場合の記載例は下記の通りです。

STEP② 亡くなった人(被相続人)を記入する

次に、亡くなった人の本籍地などの情報を記入していきます。

記載例を参考にすれば、記入できるはずです。

故人の本籍地がわからない場合には、下記の記事もご参考にしてください。

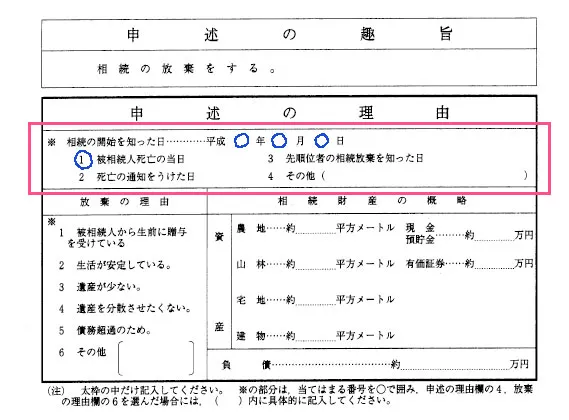

STEP③ 申述の趣旨を記入する

申述の趣旨には「相続の放棄をする」と記載例のまま記入してください。

STEP④ 相続の開始を知った日を記入する

次に、相続の開始を知った日を書きましょう。

相続放棄は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に行うと期限が決められています。

そのため、相続放棄申述書に記載する「相続の開始を知った日」も相続放棄ができるかどうかの判断基準のひとつになるので慎重に記入しましょう。

なお、相続の開始を知った日は、相続時の状況によって以下のように変わります。

| 相続の開始を知った日項目 | 解説 |

| 被相続人死亡の当日 | 亡くなった人が死亡した日に自分が相続人だと分かった場合は、死亡日を記入して該当箇所に丸を付けます。例えば、同居している親子等で死亡に立ち会った様な場合はこちらです。 |

| 死亡の通知をうけた日 | 故人が亡くなったことを郵便や電話等で通知をうけて死亡した日より後に自分が相続人だと分かった場合は通知を受けた日を記入して該当箇所に丸を付けましょう。 |

| 先順位者の相続放棄を知った日 | 第二順位以降の相続順位の方が故人の死亡の事実を知っていたかどうかに関わらずに、後に自分より前の相続順位の方全員が相続放棄をして自分が相続人だと分かった日を記入して、該当箇所に丸を付けましょう。 |

| その他 | 例えば、相続人となったことを知ったのは一年以上前だが債権者からの故人宛ての借金の督促等で債務の存在を知った日等、他に該当する項目がない場合に使います。 |

※その他に該当する方は判断が難しい場合もあります。相続放棄申述書の日付をいつのするのかを司法書士・弁護士等の専門家に相談して手続きを進めましょう。

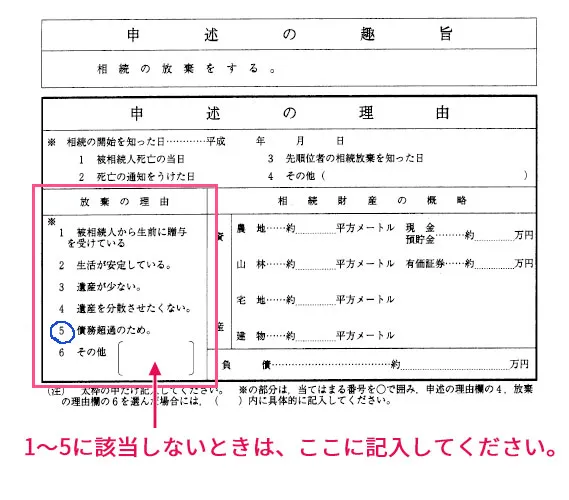

STEP⑤ 放棄の理由を記入する

続いて、相続放棄をする理由を選びます。該当する箇所に丸をする、もしくは6のその他に理由を記載しましょう。

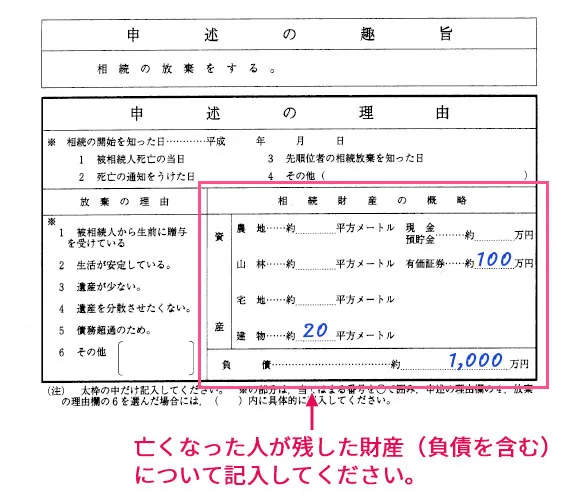

STEP⑥ 相続財産の概略を記入する

最後に相続財産の概略を書きます。

現時点で不明な点が多い場合にはあまり細かいことを気にせずに、わかっている範囲で構わないので書きましょう。

相続放棄の手続きで1番大切なことは提出期限を守ることです。

なお、相続放棄の申立て時には本章で紹介した相続放棄申述書だけでなく、様々な添付書類が必要です。

次の章では、相続放棄申述書と合わせて提出する書類を紹介していきます。

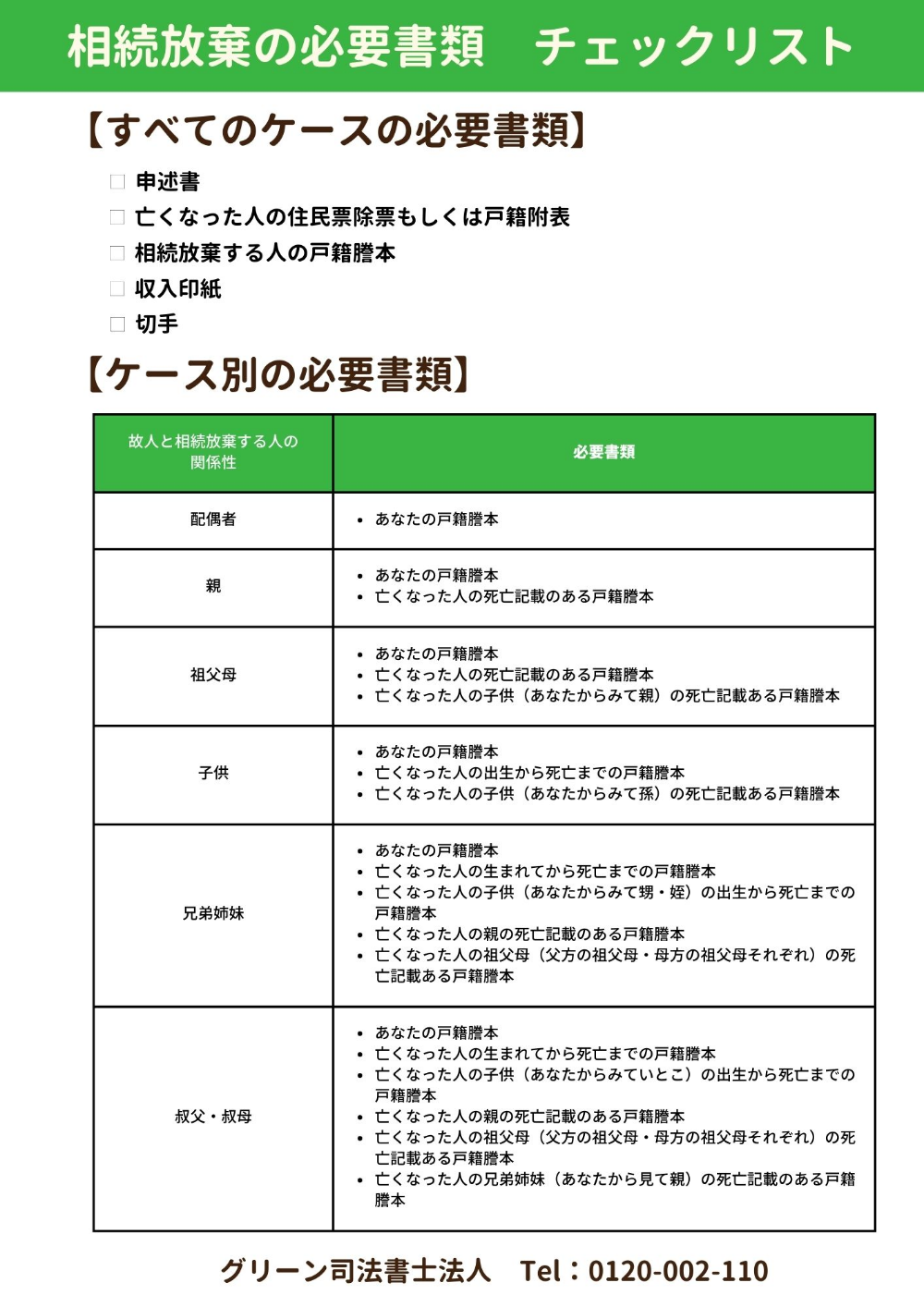

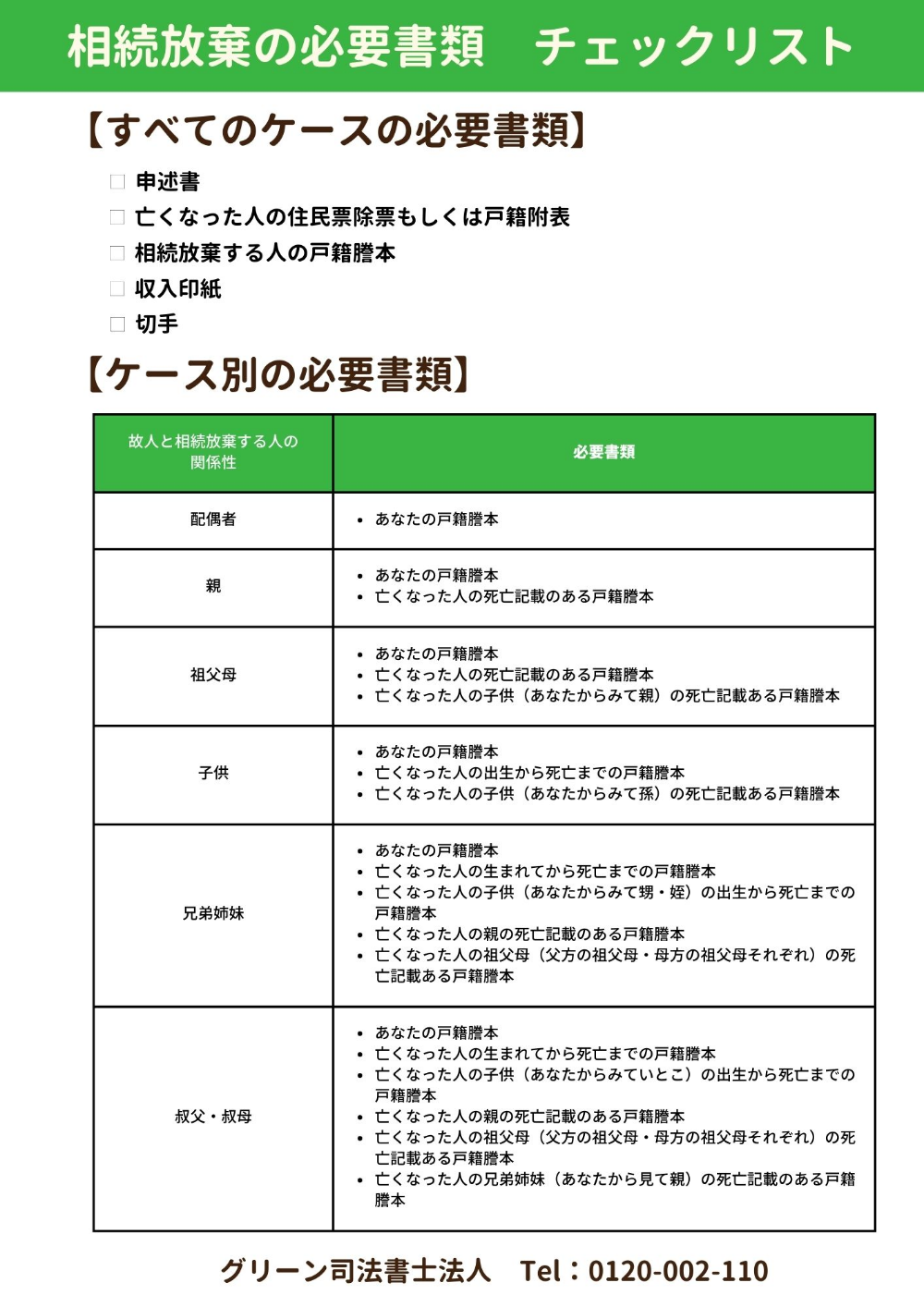

3章 相続放棄申述書と一緒に裁判所に提出する必要書類一覧

相続放棄の申立て時には相続放棄申述書だけでなく、上記の書類も必要です。

相続放棄の手続き時に必要な書類は、以下の2種類に分けられます。

- すべての相続放棄で必要になる書類

- 相続放棄する人と亡くなった人の関係によって必要になる書類

本記事で何度か解説していますが、相続放棄には期限があるので申述書の作成とあわせて必要書類の収集も効率よく行っていきましょう。

4章 相続放棄申述書の提出方法

相続放棄申述書と必要書類の準備が完了したら、家庭裁判所にこれらの書類を提出します。

相続放棄の申立て方法の概要は下記の通りです。

| 手続きする人 |

|

| 手続き先 | 亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |

| 手続き費用 |

|

| 必要書類 |

など |

相続放棄申立て後は

相続放棄の申請が受付られると、相続放棄照会書と回答書が届きます。

照会書と回答書は、本当に相続放棄が本人の意思によるものかを調べるものなので、慎重に記載しましょう。

回答の結果、相続放棄が受理されると、相続放棄申述受理通知書が送られてきて無事に手続きが完了します。

5章 相続放棄申立後は照会書と回答書が届く

相続放棄の申請が受付られると、相続放棄照会書と回答書が届きます。

照会書と回答書は、本当に相続放棄が本人の意思によるものかを調べるものなので、慎重に記載しましょう。

相続放棄照会書には、主に下記の内容が記載されています。

- 本当に相続放棄は本人の意思によるものか

- 相続の開始を知った日はいつか

- 相続放棄の意味、手続き後は財産を相続する権利が一切なくなることを理解しているか

- 相続財産を一部でも使用していないか

回答する際には、相続放棄申述書に記載した内容と同じ内容を記載しましょう。

照会書が届く時点では相続放棄が完了していないので、相続放棄が認められなくなる行動なども避ける必要があります。

相続放棄をしたいけれど、故人が住んでいた住宅を片付けたいなど事情がある場合には、相続放棄に詳しい司法書士や弁護士に相談するのが良いでしょう。

回答の結果、相続放棄が受理されると、相続放棄申述受理通知書が送られてきて無事に手続きが完了します。

6章 相続放棄申述書の作成を専門家に依頼すべきケース

本記事で紹介したように、相続放棄申述書の作成自体はそれほど難しくないので相続人が自分で行えます。

ただし、相続放棄の手続き自体は裁判所が可否を判断しますし、何より相続放棄が認められないと故人が遺した借金を相続することになるのでミスが許されない手続きです。

相続時の状況によっては、司法書士や弁護士に相談して相続放棄の手続きを進めるのが良いでしょう。

具体的には、下記のケースに当てはまる場合には専門家への依頼をご検討ください。

- 相続放棄の期限まで1ヶ月を切っている

- プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない

- 相続放棄の期限を過ぎてから亡くなった人が多額の借金をしていたと判明した

- 故人が住んでいた賃貸住宅を片付けなければならない

それぞれ詳しく紹介していきます。

6-1 相続放棄の期限まで1ヶ月を切っている

相続放棄は自分が相続人となったことを知った時点から3ヶ月以内に申立てしなければならないと厳格に期限が決められています。

相続放棄の期限が迫っていて、自分で書類を揃えていては間に合わない人は専門家への依頼がおすすめです。

司法書士などの専門家に依頼すれば、期限には何とか間に合わせます。

グリーン司法書士法人では、司法書士が10名以上在籍しており休日も営業しております。

平日の日中は仕事をしていて忙しい人も、お気軽にお問い合わせください。

6-2 プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない

相続放棄の手続き完了後は原則として取消できません。

そのため、故人が遺したプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合には、相続放棄をすると損してしまう可能性があります。

故人が遺した財産の金額や種類が相続放棄の期限までに明らかにならない場合には、限定承認という手続きを行うことも検討しましょう。

限定承認は相続したプランの財産の範囲内で故人の借金を返済すれば良いので、相続人が自分の財産から故人の借金を返済しなくて良くなります。

相続放棄と限定承認のどちらにすべきかの判断は、専門的な知識が必要になるので司法書士もしくは弁護士への相談をおすすめします。

6-3 相続放棄の期限を過ぎてから亡くなった人が多額の借金をしていたと判明した

相続放棄の期限を過ぎていても、後から故人が多額の借金をしていた事実が判明した場合には借金の存在を知ったときから3ヶ月以内なら相続放棄が認められる可能性があります。

このように、後から借金が判明したケースは相続放棄時に専門的な知識が必要です。

「相続放棄の期限を過ぎたからダメだ」とあきらめずに、司法書士や弁護士に相談して慎重に手続きを進めましょう。

6-4 故人が住んでいた賃貸住宅を片付けなければならない

故人が賃貸住宅に住んでいて大家さんや管理会社から遺品の整理や部屋の片付けを要求されたときにも、相続人が自分で判断して作業してしまうのは危険です。

故人の財産を勝手に処分、受け取ってしまうと相続放棄が認められなくなる可能性があるからです。

とはいえ、現実的には大家さんにも迷惑がかかりますし、故人の遺品をいつまでも片付けないのは難しいでしょう。

相続放棄をする相続人が故人の遺品整理や部屋の片付けをする際には、司法書士や弁護士に相談して判断を仰ぐのがおすすめです。

まとめ

相続放棄申述書の作成自体は、本記事で紹介した通りに行えばそれほど難しくありません。

しかし、相続放棄は一度認められると取消は難しいですし、故人の借金を受け継がないためにもミスが許されない手続きです。

相続放棄に詳しい司法書士や弁護士に依頼すれば、相続放棄申述書の作成や必要書類の収集だけでなく、相続放棄に関するアドバイスやそもそも相続放棄がベストな方法かについても提案してもらえます。

グリーン司法書士法人では、相続放棄に関する相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

死んだ人の借金は誰が払う?

死亡した人の借金は法定相続人が相続します。

相続したくない場合には、自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所への申立て手続きが必要です。

▶借金の相続について詳しくはコチラ相続放棄すると預貯金は誰が払う?

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も相続しなくする手続きです。

そのため、相続放棄した場合には預貯金は他の相続人が受け継ぎます。

▶相続放棄について詳しくはコチラ相続放棄申述書の書き方とは?

相続放棄申述書を作成する流れは、下記の通りです。

①提出先の裁判所名と申立てをする人(申述人)を記入する

②亡くなった人(被相続人)を記入する

③申述の趣旨を記入する

④相続の開始を知った日を記入する

⑤放棄の理由を記入する

⑥相続財産の概略を記入する

▶相続放棄申述書の書き方について詳しくはコチラ相続放棄は一筆書けば完了する?

相続放棄は相続人に伝えるだけでは完了せず、家庭裁判所で申立てをしなければなりません。

▶相続放棄の手続きについて詳しくはコチラ相続放棄の理由には何を書けば良い?

相続放棄したい理由を正直に書いて問題ありません。

例えば、亡くなった人が借金を遺していた場合「債務超過のため」などと記載すれば良いでしょう。

▶相続放棄の手続きについて詳しくはコチラ